铁路车−货实时追踪影响因素研究

钱 琳,关梦园,王凤琳,黄 睿

(中国铁道科学研究院集团有限公司 电子计算技术研究所,北京 100081)

目前,以铁路车号自动识别系统(简称:车号识别系统)和铁路运输信息集成平台[1](简称:集成平台)信息为基础构建的铁路货车动态追踪技术已广泛应用。在铁路货车追踪[2]的基础上,利用集成平台的标准化数据服务[3],整合运单、装卸、集装箱装载清单等各类货运数据,建立车-货追踪匹配算法模型[4],研究开发了铁路车-货实时追踪及预警系统(简称:系统),实现铁路车-货全程追踪、现在车分布、统计分析等功能,可对货物列车运行途中出现的在途超时停留和超运输期限等问题进行预警,对重车到达进行预报[5],为国铁集团和企业自备货车[6]承运的整车和集装箱货物提供更为精准和细化的追踪信息,为优化铁路货运物流、提高货运服务质量提供有力的技术支撑,以更好地适应市场需求。

车-货追踪效果主要取决于车辆全程追踪相关信息的质量以及车-货匹配算法的有效性。本文重点分析影响车-货成功匹配的相关因素,提出提高车-货追踪匹配率的针对性措施和改进算法,并对改进效果进行定量评价。

1 车−货追踪现状

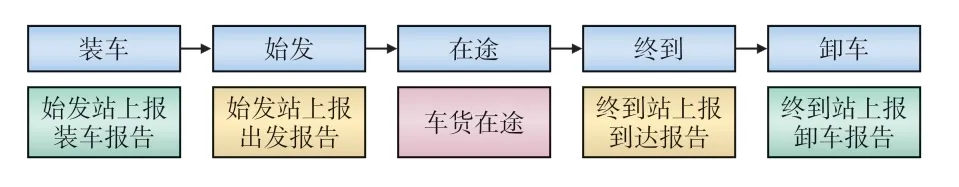

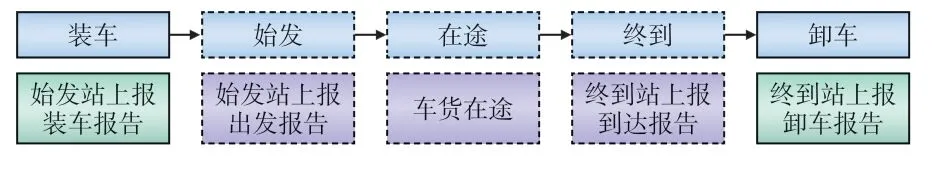

车-货全程追踪的完整性是指,在货物运输过程中各个环节(包括装车、始发、在途、终到、卸车),均可实现货物与车辆的关联,并保证车-货追踪信息与现场实际情况相符。若相关数据质量理想,通过信息整合、数据挖掘、分析预测等技术手段,理论上可实现100%准实时车-货全程追踪的目标。

根据实际运输情况,为定量评价全路国铁线路上车-货追踪匹配效果,定义车-货追踪的匹配率指标,匹配率 R计算公式为:

其中,Mi为某天已匹配车辆总数;Ti为某天制票车辆数;N为指定的统计天数。

匹配率计算采用指定时间段内的全数统计,即在指定的时间段内运行车-货匹配算法模型,计算出匹配成功车辆数量,除以参与匹配的总制票车辆数,即为匹配率。

对于大部分运输场景,已匹配车辆总数为已实现全程追踪完整匹配的制票车数,全程追踪完整匹配是指在装车、始发、在途、终到、卸车各环节均可成功匹配。为了较好地反映匹配效果,选取连续30 天的数据进行统计,避免因采样天数太少导致统计结果与实际情况偏离过大,同时也便于今后按月对比分析。表1为车-货追踪算法改进前,针对2020年6 月制票车辆计算得到的车-货匹配率统计数据,日均只有85%左右制票车可以做到全程追踪。

表1 车-货追踪算法改进前匹配率(2020 年6 月制票)

经分析后发现,日均约有15%的制票车辆无法实现车-货全程追踪,具体有3 类原因:(1)货车位置追踪信息质量不理想,约占总制票车辆的4.59%;(2)车-货匹配关系不准确,约占总制票车辆的0.16%;(3)其它特殊运输场景,如发到站相同、空自备车回送、临站代报等,约占总制票车辆的10.25%,见表2。

表2 车-货追踪匹配的影响因素及占比(2020 年6 月制票)

下面对这3 类原因分别进行详细分析,并提出改进措施。

2 货车车辆位置追踪信息质量分析及改进措施

车-货追踪的基础是车辆位置的准确追踪,这主要依赖于货车车辆位置追踪信息的质量。目前,货车车辆追踪信息的种类较为齐全,信息采集点密度较高,数量较为丰富。如图1 所示,要实现车-货全程追踪,需要做到货物在装车、始发、在途、终到、卸车各环节均能追踪到具体的承运车,即货物在所有运输环节上均可与承运车建立准确的匹配关系。对于小运转、站内搬运等距离比较短的货物运输,有时无法生成在途车辆位置追踪信息;因此,对于此类情况,在途车辆位置信息不强制作为车-货匹配率统计的判定条件。而装车/始发位置信息和终到/卸车位置信息分别表征车-货运输开始和结束,应作为判定车-货追踪全过程匹配成功的必要条件。

图1 货物运输各个环节匹配车-货信息

为提高货车车辆追踪的准确性,首先应提高货车车辆位置追踪报告的数据质量。目前,通过车号识别系统和集成平台可获取车辆位置追踪信息,集成平台已对货运站系统[7]和集装箱管理系统[8]上传的装卸报告、现车系统上传的到发报告实行完整率、合规率考核[9]。以下对这2 个系统的车辆追踪报告的数据质量进行分析,并提出提升数据质量的改进措施。

2.1 集成平台报告质量分析及改进措施

为保证集成平台获取报告的质量,运输部门已对集成平台的报告实行完整率、及时率等考核。其中,完整率定义为已上报的装卸、到发车辆数与现场实际装卸、到发车辆数之比;及时率定义为装卸、到发作业完成后在规定的时间内及时上报的车辆数与总上传车辆数之比。

目前,集成平台获取的报告存在部分铁路局集团公司车站完整率不够高的情况,部分站还存在误报、迟报等情况。

表3 为2020 年6 月期间集成平台中装卸、到发报告的及时率与完整率的月度统计。可以看出,装车、卸车、列车出发、列车到达这4 类报告各自的完整性与及时性均达到较高水平,据此实现的货车车辆追踪可达到较好效果,几乎可以准确掌握全路货车车辆的动态和历史信息。依据车-货追踪匹配率的定义,上述所有报告中的车辆都能与货物实现关联匹配,才算实现全程追踪,因而每类报告的质量均会影响到全程追踪匹配率。

表3 集成平台中装卸、到发报告的及时率与完整率统计(2020 年6 月制票)

因此,为进一步提高货车车辆追踪的准确性,集成平台对这些报告的及时率和完整率需制定更为有效的考核制度。对于报告上报质量不佳的车站进行针对性考核,以进一步提高这些报告的及时率和完整率,进而提高车-货追踪匹配率。

此外,针对集成平台采集的报告中相关货物信息(如到发报告包含了运单号、集装箱装载清单ID、清单号,装卸报告包含了需求单号和运单号)未填或者填写错误的情况,也要进行业务合规率考核,以提高报告的准确性。

2.2 车号识别系统报告质量分析及改进措施

目前,车号识别系统除了通过车号自动识别设备(AEI)采集的车辆位置信息,还接入了红外线车辆轴温探测系统采集的车辆位置信息,以补充集成平台中车辆位置信息采集点密度不够高的欠缺。虽然AEI 仅采集车辆位置信息,但由于信息上报的实时性较好,在进行车-货追踪过程中,利用车号和时间来匹配货物,也可取得比较满意的效果;此外,分界口处安装的AEI 日常维护工作也比较好,有利于保证跨局通过车辆的位置追踪信息的完整、准确。因而,车号识别系统的报告对于提升车-货追踪的实时性和采集点密度具有较大帮助。

目前,在车号识别系统中,部分车站进出口处的AEI 老化,甚至失效,由此导致车辆位置报告的报文数量减少。为此,将车站间线路上每隔30 km 安装的红外线探测站所采集的车辆位置信息接入车号识别系统后,可大幅提高车辆位置追踪的密度,显著提高车辆位置追踪的实时性和准确性。

3 车−货匹配关系准确性分析及车−货匹配算法改进

准确、及时地确定车-货匹配关系,需要考虑到货物运输全过程中的各种情况,如在货物装车后、运输前掌握车-货匹配关系,在运输过程中发生倒换装、更改目的地等特殊情况时,应及时更新车-货匹配关系。

在铁路运输过程中,货物可能会发生承运车变化的情况。例如,在货运站装车阶段出现临时换车,在运输过程中因车况不良而换装等。经统计,日均倒换装车辆大约占制票车辆总数的0.16%。由于货物发生倒换装车,即便在出发前已掌握货物所装载的车辆信息,在途中仍有可能发生装载车辆的变化。为此,要实现车-货全程追踪,不仅需要在车辆出发前掌握车-货匹配关系,在运输开始前完成车-货信息整合,将车号、运单等车-货匹配所需的基本信息建立起关联;在运输过程中,若货物所装载的车辆发生变化,也应及时更新车-货信息。这样,在货物运输过程中,就可以通过车辆追踪来实现车-货追踪。

在运输开始前,按照整车和集装箱分类,将货物信息与货物承载车辆信息建立关联。对于整车,只需确定车辆与货物的对应关系,对于集装箱,则需确定货-箱-车三者之间的对应关系,生成包含车号、需求单号、运单号、清单ID、箱号、时间等数据的车-货匹配记录,如图2 所示。

在实际运输过程中,若出现装车时倒换装、运输途中因车况不良临时倒换装、制票填写终点站错误、客户临时换终到站等情况,可采取如下2 种方式来更新车-货匹配信息和货物倒装信息。

3.1 补充倒换装、货运记录装卸车信息

图2 运输开始前整车、集装箱运输的车-货匹配示意

货物临时换装车时,系统从货票系统和集装箱系统中分别接入整车和集装箱车倒换装、货运记录装卸车等货物换装信息,及时获取货物换装后的新车号,更新车-货匹配记录中的原车号,其它信息不变,之后按照新的车-货匹配关系继续追踪车-货情况,如图3 所示。只要能够及时、准确地共享货票系统和集装箱系统的装车、卸车数据,即可实现换装前后连续的车-货追踪,从而提高车-货匹配率。

图3 货物倒、换装时更新车-货匹配记录示意

3.2 利用集成平台的装卸和到发报告

集成平台的装卸报告和到发报告记录货物相关信息,装车报告记录需求单号、运单号,到发报告记录运单号、装载清单ID、装载清单号。在运输过程中,若通过装车报告中的车号和货物无法在车-货匹配记录表中找到对应记录,可推断货物是换装到该车上的,这时将车-货匹配记录表中原来的车-货匹配关系更新为新的车-货匹配关系。具体算法流程如图4 所示。

(1)在运输开始前,生成第一条车-货匹配记录,为即将开始的车-货追踪建立初始的车-货匹配关系。

(2)运输过程中,根据各类报告,在车-货匹配记录表中查找车-货关系;若查找到车-货匹配记录,则后续按照查找到车-货匹配记录中的车-货匹配关系追踪车-货情况;若在记录表中仅查询到此货物,但对应的车号不相同,则推断发生了倒装或者换装,将新的车-货匹配记录增加到车-货匹配记录表中,后续按照新的车-货匹配关系追踪车-货情况。

图4 集成平台报告更新货物倒换装信息算法流程

4 车−货追踪其它特殊情况分析及处理策略

通过2020 年6 月期间制票的车-货匹配情况的统计分析发现,影响车-货匹配的因素还包括短途调运、空自备车回送、临站代报等特殊情况,大约占10.25%。以下分别对这些情况进行分析,并提出处理策略。

4.1 站内搬运和口岸站短途卸车

所有制票车辆中,日均约有1.61%的重车车辆是站界内搬运或者口岸站短途卸车,即制票发站和到站相同或者相近,对应的运输总里程较短,仅有装车和卸车报告,在途信息无法或很难采集,如图5所示。由于短途运输的车-货追踪需求并不迫切,在统计车-货匹配率时,不计入这种情况。

图5 站内搬运和口岸站短途卸车

4.2 临近站代报

所有制票车辆中,日均约有5.4%的重车车辆由于始发或者终到站为接轨站,存在始发或者终到由其附近车站代报情况。为此,建立相应的车站及代报站对应关系字典,若代报站可成功匹配制票发站或到站,即视为车-货匹配成功。

4.3 空自备车回送

在所有制票车辆中,日均空自备车回送约占3.24%。这部分车辆需要制票,但没有货物装车和卸车,如图6 所示。因此,对于空自备车回送的情况,车-货全程追踪匹配成功的规则调整为:只要有始发报告和终到报告,就认为车-货追踪成功。

通过对这些特殊情况采取针对性的处理策略,车-货追踪匹配率可进一步提升。

图6 空自备车回送无装车和卸车

5 车−货追踪改进效果

采用改进的车-货匹配算法重新对2020 年6 月制票的车-货信息进行整合和统计分析,以及对各种特殊运输场景采取针对性处理策略,利用现有货车车辆追踪信息实现车-货追踪功能,车-货全程追踪匹配率总体为95%;其中,国铁车占96%,自备车占83%,见表4。

系统能全面掌握车辆和货物的实时位置,对于无法实现 全程追踪的车-货信息,系统还提供匹配过程明细,便于查找和分析匹配原因。此外,系统还提供现车分布、在途预警、到达预报、统计分析等功能,可为货物运输的调度指挥、分析决策提供较为全面的数据支持,有利于提升货运服务质量。

表4 车-货追踪算法改进前后的匹配率(2020 年6 月制票)

6 结束语

系统在较为成熟的货车车辆追踪技术基础上,充分利用现有货物运输数据,通过信息整合和集成运用,建立车-货匹配关系,实现车-货全程追踪。本文详细分析影响追踪效果的相关因素,提出针对性措施和改进的车-货匹配算法。对比算法改进前后的车-货匹配率,系统车-货追踪效果得到明显提高。

目前,车-货追踪仅能实现车辆和货物的节点式准实时追踪。今后随着北斗导航技术发展,可考虑车辆加装定位装置等方式,实现定位更为精确、实时的车辆和货物追踪,以提供更为优质的铁路货运服务。