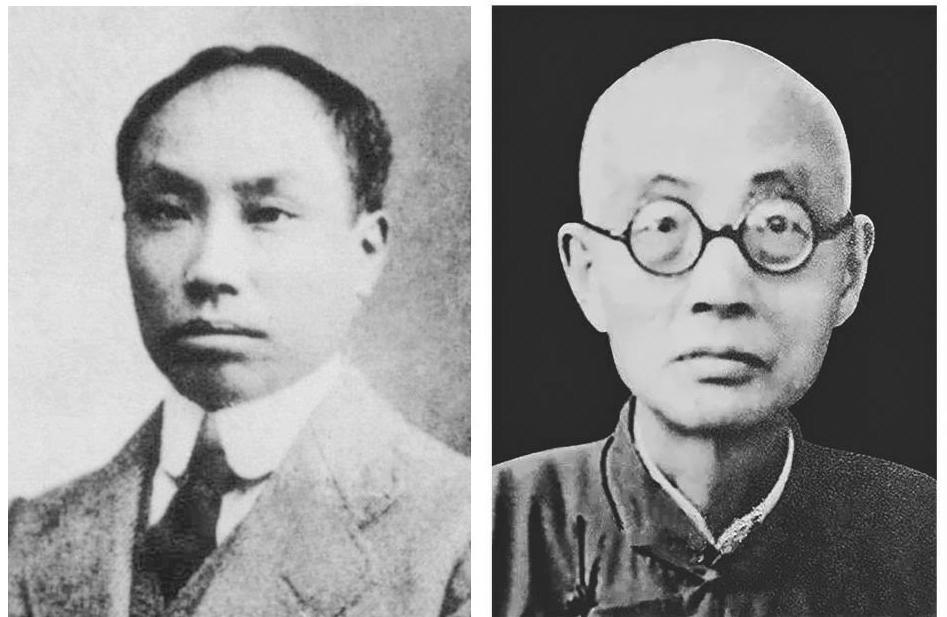

陈独秀写自传:藏之名山,非我所愿

张家康

陈独秀在五四运动时有句名言:“世界文明发源地有二:一是科学研究室,一是监狱。我们青年要立志出了研究室就入监狱,出了监狱就入研究室,这才是人生最高尚优美的生活。从这两处发生的文明,才是真文明,才是有生命有价值的文明。”这种“最高尚优美的生活”,他一生体验过四次,而晚年在南京老虎桥监狱服刑,则是他一生中体验的最后一次,也是服刑期最长的一次,大牢一蹲就是近五年。这漫漫的白天与黑夜,他真的实践自己所说的,把监狱当作研究室,读书写作,从不懈怠,除完成文字学的论著外,还完成了产生一定的轰动效应的《实庵自传》两章,成就了自己“有生命有价值的文明”。

著书藏之名山,非我所愿

1932年10月,陈独秀被国民党羁押在江宁(今南京江宁区)地方法院监狱,正面临所谓“危害民国”的指控,入狱后,他主要的时间和精力,几乎都花在起草辩诉状上了。

此前,胡适所倡导的名人写自传,对于他没有多大的诱惑力。因为,摆在他面前的麻烦事一件接一件,哪有心思和时间写自传呢?再说凭他现在的身份与处境,自传就是写成后能否出版,也是一个未知数。他的一贯态度是,文章写成后就得出版发行,而不是束之高阁。他的全无政治色彩的拼音文字稿,就摆在商务印书馆一直没有出版,1932年12月1日,他在给胡适的信中谈到此事:“存尊处的拼音文字稿,我想现在商务可以放心出版了,倘商务还不敢出版,能改由孟真(傅斯年字孟真)先生在研究所出版否?”结果是商务不敢出版,傅斯年的历史语言研究所也没有出版。这种担忧一直困扰着陈独秀,直至1935年2月14日,他在给胡适的信中还透露着这种深深的忧虑:“我拟写各书他们要么?”并说,“著书藏之名山,则非我所愿也。”

当然,对于写自传,他也并非一点不为之心动,由于一些原因,特别是经济的原因,他对此还真颇有过一番踌躇。1932年12月22日,他在给老友高语罕的妻子王灵均去信说:

《自传》一时尚未动手,写时拟分三四册陆续出版,有稿当然交老友处印行,如老友不能即时付印,则只好给别家。《自传》和《文存》是一样的东西。倘《文存》不能登报门售,《自传》当然也没有印行的可能。若写好不出版,置之将来,则我一个字也写不出。

信中所说的“老友处”,是指汪孟鄒的亚东图书馆。陈独秀一生除在北大任文科学长,和在中共初创期应陈炯明约,任广东省教育委员会委员长外,就再也没有固定的职业,毕生都奉献给了他孜孜以求的理想事业。据现存的北京大学职员履历表,陈独秀在任北大文科学长时月薪300元,比马叙伦、陶履恭和胡适等北大教授高20元,比图书馆主任李大钊高180元。嗣后,去广东应陈炯明聘,想必其薪水不会在北大之下。这是陈独秀一生中唯一一段衣食无忧的日子。

当他投身自己所热衷的事业时,也就注定了他一生与贫穷困苦相随相伴。在他经济上最困窘的时候,是老友汪孟邹和亚东图书馆给他施以援手。他在担任中共负责人时,按照当时的规定,只能从党费中每月支30元生活费,这对于有家室儿女的他,实在是不敷每天的生活支出,于是,作为文人的他只能一日一日地去亚东预支稿酬,为此,他欠了亚东一笔债。他一直郁结于心,直至在南京坐牢时,只要一静下心来,想到的就是如何还亚东的债。他让来探视的汪原放告诉汪孟邹,可否重印《独秀文存》,以偿还亚东的债。

汪原放回到上海后,重印了《独秀文存》,虽没像初版时出广告宣传,可反响极大,销售情况很好,所有的书款及时回笼。这也大大出乎陈独秀的意料,亚东也按照陈独秀的吩咐,以《独秀文存》的书款扣除他所欠的债,并附一份账单给陈独秀过目,陈独秀看过账单很高兴,当即给汪原放去信说:“我猜想这账上的主要意思是说《文存》的版费,除前透支外,现尚存洋三百六十四元。”

时居南京监狱写自传遣闷

文人作文除意趣所投外,大凡也是为布帛菽粟而作,困苦的陈独秀当然也不能免俗。他太需要钱了,初入狱时生活艰苦,需要滋补,老而多病,离不开药,文人积习,离不开书,而更重要的是作为人夫人父的他,总得要分担人伦的责任,而这些都离不开一个字:“钱”。

就在陈独秀决定动笔撰写自传的时候,曹聚仁曾代表群益图书公司前来约稿,并给出不菲的稿酬,“每千字20元,每月可付200元”。他多少有些动心,可不久又变了卦,虽认为曹聚仁“为人尚诚实,惟不知该公司可靠否,望托人打听一下”,但一直在犹豫之中。1933年3月14日,他在致高语罕、王灵均夫妇的信中说:“《自传》尚未动手,此时不急于向人交涉出版。倘与长沙老友一谈,只要他肯即时出版付印,别的条件都不重要。”

这个“长沙老友”乃是汪孟邹,因亚东图书馆位于上海长沙路,故以“长沙老友”相称。陈独秀本来对曹聚仁颇为上心,一时间怎么又要将《自传》交予汪孟邹,而且几乎是无条件的?“只要他肯即时出版发行,别的条件都不重要”,这其中当然也包括不计较稿酬的多少了。原来此时的亚东图书馆经济状况已是入不敷出,亏损已达13000多元,“长沙老友”的日子很不好过。作为汪孟邹的老友和亚东的扶持者,陈独秀怎么也不能看着亚东就此颓败下去,这才舍弃曹聚仁开出的比较优厚的稿酬,而决定将《自传》稿交予亚东,以尽绵薄之力。

《自传》就要动笔了,他让狱外的朋友借来了《马克思传》《达尔文传》和托洛茨基的《我的生平》,以从阅读中借鉴和获取灵感。不过,恼人的官司缠在身上,他怎么也静不下心来写《自传》。10月13日,在给汪孟邹的信中,他几乎断绝了写自传的念头,他说:

自传尚未动手(或不名自传而名回忆录,你以为何如?或名自传了),如能写,拟不分为少年期等段落,因为我于幼年、少年的事,一点也记不得了,即记得,写出也无甚意义。我很懒于写东西,因为现在的生活,令我只能读书,不能写文章,特别不能写带文学性的文章,生活中太没有文学趣味了!我以前最喜欢看小说,现在见了小说头便痛,只有自然科学、中国文字音韵学等干燥无味的东西,反而可以消遣,所以不大有兴味写自传。

这一耽搁就是5年。1937年7月,已被冷场的《自传》,经一人挑头,又热了起来,这个人就是《宇宙风》的主编陶亢德(1935年9月,陶亢德与林语堂共同创办《宇宙风》,1936年8月,林语堂去了美国,陶亢德实际挑起《宇宙风》主编的工作)。1937年7月8日,陈独秀给陶亢德复信说:

许多朋友督促我写自传也久矣!只以未能全部出版,至今延未动手。前次尊函命写自传之一章,拟择其一节以应命,今尊函希望多写一点,到五四运动为止,则范围扩大矣!今拟正正经经写一本自传,从起首至五四前后,内容能够出版为止,先生以为然否?

应该说,陶亢德确实是个精明人,让陈独秀自传只写“到五四运动为止”,有意避开中共创立后的敏感“雷区”,这一点也得到陈独秀的共识,并以“内容能够出版”为前提。陈独秀是文章里手,从1937年7月16日至25日,只用了10天时间,就完成了《实庵自传》的两章:《没有父亲的孩子》和《从选学妖孽到康梁派》,共计13000字。他在稿本上写道:“此稿写于1937年7月16日至25日中,时居南京监狱,敌机日夜轰炸,写此遣闷。”8月中旬,他将书稿寄往上海陶亢德,似是交了差,再也没有过问。

“为陈独秀不能完成自传哀”

在陈独秀是“遣闷”之作的《实庵自传》,在陶亢德却如获至宝。他立即发布广告,称它是“传记文学之瑰宝”,对陈独秀终于如约交出书稿,极为称道,并附编后记说:“陈先生是文化导师,文坛名宿,搁笔久矣!现蒙为本刊撰文,实不特本刊之幸也。” 《宇宙风》连载于散文十日刊的第51期、第52期和第53期,书名为《实庵自传》,署名陈独秀。《实庵自传》两章,使读者从中看到“自幼便是个没有父亲的孩子”的传主,有着怎样的童年,看到传主18岁那年赴南京乡试,是什么促使他摒弃科举,走上“康(有为)党”之路。

陶亢德似乎注意到书稿上所写“写此遣闷”,故在连载时,特意给读者提示:“每期都有”,而老友汪孟邹在印发《实庵自传》单行本的《刊者词》中也说:“本集是《实庵自传》的初两章,然可从中窥见作者少年的环境和与其特有的奋斗精神。先为刊出不是无有意义的。”“每期都有”和“先为刊出”,都是造成既成的事实,以催逼后续篇章的完稿。

不过出狱后的陈独秀,那种炽热的爱国热情已被全民抗战的烈焰所燃烧,不是写文章就是发表演讲,可谓全心全意,哪里还顾得上续写自传,尽管陶亢德一再催逼,他仍是不为所动。这一点,陶亢德也意识到,他说:“到达汉口以后,他的全副精神就放到抗战文章上了,自传也无心思续写。”陶亢德也知仍催逼续写《实庵自传》是有点“不知道缓急轻重”,可是,出于多年办刊办报的职业习惯,每次去信都忘不了叮嘱一句“有暇甚至拨冗续写”的话。1937年11月3日,陈独秀致信陶亢德说:

日来忙于演讲及各新出杂志之征文,各处演词不能不自行写定,自传万不能即时续写,乞谅之。杂志登载长文,例多隔期一次,非必须每期连载,自传偶有间断,不但现在势必如此,即将来亦不能免。……况弟之自传,即完成,最近的将来,亦未必能全部发表,至多只能写至北伐以前也。弟对于自传,在取材、结构及行文,都十分慎重为之,不草率从事,万望先生勿以速成期之,使弟得从容为之,能在史材上文学上成为稍稍有价值之著作……

陈独秀的信,将不能续写的理由说得得体充足,而除此之外,另一条不能忽视的理由则是,纵是写出来也未必能通过国民党的书刊检查,他在逝世前三个月給郑学稼写信说:“弟之自传,真不能不写,但写亦不能出版,为之奈何?”由五四运动往下写,怎么也绕不开那么多的是非纷争的问题,怎么也得不到国共两党和共产国际的优容,纵是写出来了,也是不能出版,而“著书藏之名山,则非我所愿也”,于是,不如不写,免得徒费其力。诚如有学者所论:“《实庵自传》之未能续成,实是为特殊的历史环境所扼杀。”

陈独秀有一点应该感到欣慰,那就是作为“一个时代权威的自传”,尽管只写了“《实庵自传》的初两章”,仅写了“作者少年的环境和与其特有的奋斗精神”,却已在读者中产生巨大的影响,以至陈独秀逝世时,有人在悼念文章中写道:“陈独秀死了,我不为独秀的生命哀,也不为独秀的不能成功哀,——因为政治上的成功不一定是真的成功,失败不一定是真的失败。——却为陈独秀不能完成他的一个自传哀。”