画框的语义:路易·马林艺术理论的一个重要面向

刘子琦,诸葛沂

(杭州师范大学 艺术教育研究院,浙江 杭州 311121)

20世纪法国符号学家和艺术理论家路易·马林(Louis Marin,1931—1992)曾师从著名哲学家路易·阿尔都塞(Louis Althusser)和米歇尔·福柯(Michel Foucault),并长期担任法国高等社会科学院教学主任。他与达尼埃尔·阿拉斯(Daniel Arasse)、于贝尔·达弥施(Hubert Damisch)等人对法国艺术史理念进行了深刻探索与革新,同皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)、雅克·德里达(Jacques Derrida)等人共同对艺术史学科中的某些研究方法进行了与众不同的探讨与解读;他的著述颇丰,影响深远。前些年,其弟子达尼埃尔·阿拉斯的著作在国内一度引起学界关注,而他本人的思想却未被国内学界熟知。本文将就路易·马林的整个艺术理论研究系统中对于画框的语义的探讨进行阐析,并将其个人的研究方法放入现代绘画的理论脉络中进行考察与辨绎。

路易·马林在构建与解释绘画中的再现问题的过程中,极力避免陷入观念先行的恶性循环,循序渐进地织构起论述绘画再现问题的哲学框架。在他对绘画再现机制的探索中,关于画框的问题便随之出现了。

关于画框的研究历史,高远在《从功能到语义——画框的历史与理论》一文中进行了详细的梳理:“……尤其是进入20世纪90年代之后,绘画边框的研究方法变得愈发复杂和多变,画框的范畴也越来越广,但大致上是从功能性的形态分析逐渐演变为语义学意义上的多重所指。在这些历史叙述和理论分析中,我们了解到绘画边框问题逐渐从对功能性的物质载体的讨论过渡到对于其深层语法结构的分析;绘画边框本身也不仅仅是一个物质形态的演变过程,还是一个视觉和心理的接受过程,同时也是观念和知识的生成过程。”[1]可见,画框问题是20世纪末艺术理论界的热点问题,得到多方关注。例如马林就认为,在绘画再现的机制中起到关键性作用的就是画框,它使绘画作品在相对可见的表现空间内获得一定程度的独立,并将再现形式转化为一种排他性的在场形式。通过画框,绘画再现便实现了把他物从观看者的视野中排除的目的,最终使自身得以成为自身。[2]75德里达在《绘画中的真理》中对于“框”的解读,也认为对绘画之传统真理或本质构成威胁的是意在将画作与外界隔离的各种框——边框、嵌框、图框、饰框,以及种种附加的装置或装饰,即中译为“边饰”的parergon,界定绘画的也许恰恰不再是所谓内部与中心,而是被视为外在多余的补充、装饰和点缀——边饰。[3]德里达所论之“框”虽然与本文中所要讨论的马林绘画理论框架中的“画框”不完全等同,但都与绘画中的内部因素保持密切联系,对于阐释绘画中的本质和真理且有着极为重要的作用。

一、背景、平面和画框:绘画再现机制中的三种元素

马林认为,背景、平面和画框,正是绘画再现机制中的三要素,共同构成了有关绘画之再现性的一般框架,显示出这一框架的边界和闭合关系。可以这样讲,相对于法国传统艺术理论陷于修辞与文藻的褊狭,马林将这三个形式要素从被遗忘或被误认的状态中拯救了出来,并把它们重新置于理论关注和分析描述的重要位置上。

第一个元素便是用于衬托画作当中的文字或雕刻作品中的材料基础和表面——背景。

图1 尚佩涅,《还愿物》,1662

为了更好理解背景这一机制,马林以尚佩涅(Champaigne)画作所属的虚空派(Vanitas)中的黑色背景为例进行阐释,其中最有代表性的便是1662年由尚佩涅完成的画作《还愿物》(Ex-voto,图1),当把左上角的铭文,也就是将文字附着在画面的背景之后,这个作品背景失去了图像(image)所提供的伪装深度,从而变成了祈祷文真正的文字表面,即真正的还愿物。

马林通过区分背景层次的方法,让每一层图像都可供凝视者进行观察,这样我们便可以从每一幅图画与其他图像层次的关系以及它潜在的深度来看待它们。图像的呈现,既有表面上的轮廓,也有背景的支撑。这种背景的存在,其实是被虚幻的深度所否定的。当对画作的背景进行描述的时候,我们发现除了它代表着虚无之外,其他的什么也说不出来,就在凝视的那一刻,发现正是这个虚无赋予了虚空派画作中的人物形象一种令人信服的力量。结合这一理解,马林认为克劳德(Claude)的画作《克里奥帕特拉乘船前往塔尔苏斯》(PortScenewiththeEmbarcationofCleopatraforTarsus)中的港口场景,或伦勃朗(Rembrandt)的《石桥景观》(LandscapewithaStoneBridge)都是属于这种情况。马林指出,如果沿着表面“画框”在画面背景中的再现的边界再往前走一点,便会发现由于深度的相对中和,以及对远处所有图像或再现实体的否定,背景就会出现正在向前推进的情况从而产生视野上凝视对象的先后层级:作为墙或隔板的背景面,如黑色或灰色表面。[2]65背景以表面的形式出现,一幅画便以绘画的形式呈现自己,呈现自己的方式与其说是在呈现事物,不如说是对事物的一种再现。

接下来是“平面”。再现的平面性,作为再现形式定位中的第二个元素,在绘画中“无处不在”,从头到尾,从左到右,从上到下,涵盖了整个绘画。这个元素更容易被忘记,因为它是完全透明的。这便是透视法立方体的第四堵“正面”墙,迈克尔·弗里德(Michael Fried)提到的这面墙与狄德罗(Diderot)有关,狄德罗要求我们想象舞台上的那个立方体是封闭的,这样叙事中的人物就会像看不见的一样,因此如果是在再现和再现过程中,他们便会完全投身于呈现自己的行为中。[4]例如,在格鲁兹(Greuze)的绘画中,没有任何外部的目光来越过无形的边界去分散人物的功能。除非相反地,这个画框的平面用眼睛看过去是倾斜的,这是因为通过错视法(trompe-l’oil)一滴水滴在了一幅画或静物画中的一只苍蝇上而形成的多余部分,同理在克里韦利(Crivelli)的《报喜》(Annunciation)中略带淫秽的黄瓜也是多余的部分。但我们可以看到,相比之下,在尚佩涅的《还愿物》中,可以书写的表面却并不多余,它的作用可以使得绘画再现存在于表象与平面之间并变得具有不确定性。马林认为,画框的作用可以破坏绘画作品的透视深度,从而使得画布的平面性凸显出来。但在绘画再现中的自主性问题方面,平面性不再成为艺术特性和自主性的标志,这一点所要传达的含义与马格利特的画作《人类状况》中的窗户类似;窗外的风景无限美好,但窗户仍然作为一个隐现的存在,正如周宪教授所说:“……而画中那个半虚半实的画框恰似艺术,它若隐若现在广袤的实景中,象征着当下艺术所处的不确定形态。不确定性,恰恰就是后现代的基本信念。”[5]

最后,在围绕和对绘画再现的各种机制中,马林认为要将主要焦点放在画框的本质上。“画框”一词的法文“Cadre”、意大利文“cornice”以及英文“frame”,这三种类型语言本身在框架的问题上进行了相似的语义交流。虽然法文“Cadre”(画框)这个词从词源学意义上去理解并不单指是“方形”(carré)的,也会存在圆形或椭圆形的画框(cadre)。它是在强调“边缘”(edge)这个概念:画框(cadre)是给几何裁剪表面的画布起到了装饰作用。意大利文“cornice”的含义可以理解为一个建筑术语“飞檐、檐口”:在建筑物周围向外延伸的凸出物,以保护其基座不受雨水的侵袭;或是装饰在各种作品上突出的装饰条,尤指古典希腊柱式中柱楣上的雕带;这个术语体现了装饰和保护的价值,从而突出飞檐(cornice)重要性和整体性的概念。(1)参见Le n 76 de la Revue de I’Art, 2e trimestre 1987,consacré au problème des cadres, et en particulier les articles de P.J.T. Van Thiel, Eloge du cadre:la pratique hollandaise, et de Milena Mosco, Les cadres de Léopold de Médicis.英语中的“frame”一词指的是绘画结构中的一种结构元素,涵盖画布与画框的含义。其中画框是一个可以延伸画布的拉伸器,使其适合容纳颜料;而“frame”它是支撑机制和再现表面的底层结构,不是一个边缘或边框,也不是限制绘画外部的装饰品。[6]在对比了不同的语言对画框的语义解释后,马林否定了画框只能作为一种装饰物或附属物的作用,认为画框在增足与补充、单纯的装饰与必要的机制之间,其实表现出一种显著的多义性。这便不同于康德在《判断力批判》中的“画框”(parergon)定义,康德认为,它不是作品内在的东西,而只是一个附属品或者外在物、装饰物。虽然画框必然存在装饰作用,但马林更多的是将画框作用指向于一个自由缓冲的功能性范围:画框与画作要表达的主题不同,它并不存在可供凝视和理解的内容,而是作为进行凝视和理解的条件,通过强调“边缘”(edge)这个概念,发挥其符号赋予的载体功能,借用路易·阿尔都塞用于描述那种利用意识形态进行主体建构的术语,即“画框把我们‘嵌入’(interpolate),给我们提供看似独特的观看经验”(2)参见保罗·杜洛:《画框的修辞:对艺术品边界的考察》,收入周宪、从丛主编:《历史情境与文化空间》,生活·读书·新知三联书店2015年版。。这便赋予了凝视者一种掌握绘画再现的自主性,这种自主性体现在哪里?马林认为:凝视者开始不再把画框理解为单方面的装饰作用,而是通过边缘的界限将凝视者的目光锁定在绘画作品本身,绘画意义便在画框的作用下重新构建,突破了固有“画框”装饰物或附属品的限制作用和载体局限。在这一点上马林与雅克·朗西埃(Jacques Rancière)在绘画再现的自主性的探讨中达成了共识:“绘画的真正媒介并不与任何载体或材料的特性相同,它不是平面,而应该是一个融通的表面,一个通过突破局限、并列通感和想象共享的方式来呈现的表面。”[7]

二、自反性与传递性:画框在绘画再现中的双重维度

在17世纪晚期菲雷蒂埃(Furetière)的《通用字典》(Dictionnaireuniversel,1690)中,法语“représenter”是个动词,即“to represent”(去呈现),该词词义存在着一种卓有成效的张力,它首先是指用出现(present)的东西来代替不存在(absent)的东西(当然这是最普遍的符号指意结构)。这种代替是由出现(present)的事物和不存在(absent)的事物之间假定的相似性所决定的。[8]但是“to represent”还有着另外一层含义:即显示或呈现出存在的事物。在这种情况下,事物的表现过程构造出了被代表事物的身份,即标识了被代表事物是这样的。[9]那么一方面,存在与不存在之间的模仿性操作便能够使存在的实体在不存在的地方发挥作用;另一方面,这是一种壮观的自我呈现(self-presentation)方式,通过赋予再现(representation)合理的价值,从而构成了一种身份和属性。[10]154换句话说,“to represent”的含义就可以总结为把事物本身想要代表的东西代表并且呈现出来。因此,每一个再现的图像或者符号、每一个符号化的过程其实都包含着两个维度:马林将第一种情况称之为反射性——呈现自我,即自身的品质与发声;第二种情况称之为传递性——代表某物及其意义。这两个维度与当代语义学和语用学所定义的再现符号的不透明性和透明性(3)心理学家阿恩海姆在《艺术与视知觉》中提到了透明性的概念。透明性被认为是一种视觉属性,即堆叠的图形可以彼此渗透而不会在视觉上破坏任何一方。与此同时,他还认为透明性意味着更广泛的空间秩序,即同时感知不同的空间位置。以库尔贝为代表的写实主义绘画,强调的是表现客观和独立个性的双重性,即在如实描绘对象的同时也能注重个人情感的投入,去除掉主体在绘画中的作用从而能使得呈现对象的方式变得纯粹,并达到不留痕迹的复制和表达真实,这种“去主体性”的求真求实的观念不仅是写实主义所要追求的目标,也是透明性在绘画中所呈现的方式。(参见申玉洁:《艺术实践中的“透明性”之探析》,中国美术学院学位论文,2019年,第8页。)非常接近。[10]156

因此,马林对主观效果的自反性与客体效果的传递性这两个维度之间的关系的探索,是对17世纪安托万·阿尔诺(Antoine Arnauld)与皮埃尔·尼古拉(Pierre Nicole)的合著《波尔—罗亚尔逻辑》(Port-RoyalLogic)中对符号理解的进一步发展,后者认为:“符号包含两个观念,一是进行表象的物的观念,另一个是被表象物的观念……只有满足了一个条件,即它另外还宣明了把它与它所指称的物联系起来的关系,它才能成为一个符号。它必须进行表象,但是,这表象反过来也必须在自身中得到表象。”[11]此外,马林在深入了解了画框、画框的操作过程和定位,以及对画框中的图像分析之后认为,绘画作品中的每一种再现形式所包含的机制,其实都是为了通过在它的自反性维度中表现自己。绘画作品中功能性符号的双重维度之中,传递性越是有力地推动其主张,“模仿”(mimetic)的透明性就越具有诱惑力地呈现出来,那么代替的游戏和乐趣就越是有力地占据了凝视者的注意力,从而降低了符号自我表达的欲望。(4)《波尔—罗亚尔逻辑》在道德层面上谴责的正是这种模仿性替代的游戏和乐趣,而赞成以理性交流的名义,在其使用过程中对再现符号进行工具化和功能化。只有注意到这一机制,才能更好地达到描述性(descriptive)的绘画话语。在一定程度上,画框又在或多或少地对观者的凝视产生影响,也就是说,“画框(物理上的和观念上的)之所以与图像再现联系紧密,是因为‘画框—边界’伴随着观者对再现对象和图像媒介两种知觉意识的区分而出现的”[12]。

结合着这个理解,马林以一种系统性的关注方式开始对美国抽象艺术家弗兰克·斯特拉(Frank Stella)的画作《伟大开罗》(GranCairo,图2)作了深入分析。在马林看来,斯特拉便是以这种相同的方式探索了绘画再现的画框问题的各个维度。首先是绘画再现中功能性符号的自反性:乍一看,斯特拉的画布是由画框组成的,画作平面被它们从最外面的边缘侵入到它的中心,马林认为这是画框和定位的胜利,或是超越再现的胜利。画布作为一种力量场域,它的整个外力极限完全指向它的中心。马林认为这股力量在画布上留下的痕迹就是画框。这块画布上所力求表现的并不是围绕画框的这个主题,而是为了表现画框本身的意义。斯特拉的这幅画作也正是画框形成的一个过程展示,即“framing”(框制过程)。根据绘画作品本身的主题来确定画框及画布的形状。如果在这种情况下,那么画作《伟大开罗》中力量表现的运动方式便是相反的:由中心向外围,由内向外,特别是利用对角线在平面内画出的四支非常有力的离心箭头。(5)关于画框的对角线及离心力问题,参见 Georg Simmel,“Der Bildrahmen: Ein asthetischer Versuch, ”Der Tag(Berlin)541(1902),以及Claus Grimm,“Histoire du cadre: Un panorama,”Revue de l'art 76(1970):19。与其说这些画框是力量改变的痕迹,不如说这些画框是一种不断扩张的内部力量的痕迹,一种有规律地重复相同形式和色彩的形式力量,从最初的一个矩阵开始,没有其他逻辑,只是任意地趋向一个目标,并最终形成一个包含的形式。如果说画框是再现用来呈现自身代表某种事物的手段之一,那么这幅斯特拉的作品就代表了画框自身的呈现。所以,这幅画完完全全是自反性的。在马林看来,我们的目光通过视觉开始深入到绘画平面的内部,就好像是正在通过彩色的楼梯,然后从平面的最外端开始挖空平面一样。我们的目光沿着楼梯向下,重新与中心的正方形相连,并重新回到中央的正方形,消失“指向”的正方形本身就代表了主体的“指向”,这也正是它的无限自反性的所在。[2]79

那么这幅画中画框的传递性维度体现在哪里呢?马林认为它的传递性维度恰恰在于对其自反维度的表现。马林将其归结为对一个标志性的纹心结构(mise en abyme)(6)又称为“镜像般的套陷结构”,在西方艺术史中,纹心结构(mise en abyme)是一种形式技法,其中一个形象包含着一个比它自身小的复制形象,依次无限地重现。波兰文学批评家万德化在《安德烈·纪德〈伪币制造者〉一书中的纹心结构》中解释了纹心结构的含义。他表示纹心结构来源于法语,是个不太好翻译但被文论家频繁使用的文章学术语。(参见万德化:《安德烈·纪德〈伪币制造者〉一书中的纹心结构》,柳效华译,北京:中央编译出版社,2007年)起初,这个词语在纹章学中指一个中心(abyme)有个小一些的盾牌图案的盾牌,暗示越来越小的盾牌向中心退却,仿佛深渊一般。一个故事里含有另一个故事,一个景中含有同样的一个景,造成有如“后设”的效果。这是一种全新的叙述策略,在绘画中可以如此。(参见诸葛沂:《艺术与此在:论艺丛札》,杭州:浙江大学出版社,2020年,第59-60页。)的见证时刻,即再现性符号在其透明度上的不透明性,或者从另一个角度说,这是一个图像性的无限回溯(Regressus ad infinitum),[2]78马林揭示了通过画框的呈现到它的再现,再从再现到它自身的呈现的整个过程。如同这幅画中,从最外面的紫罗兰色画框开始,描述性凝视注意到它框定了一个蓝色画框,与之相隔的是一个精细的线性白色框,然后有一个新的蓝色画框围绕一个黄色画框,两种颜色之间的光学干涉破坏了蓝色的稳定性。从颜色的角度来看,似乎前三个画框构成了一幅以冷蓝色为主色调的画框,在这个画框之中,还有另一个画面以暖色为主色调——黄色、红色、饱和红色、红色,然后又是黄色。这个暖色调的画框又构成了另一个画框,紧凑而有力:五幅方形画框中间被四条白框线隔开——深绿色、蓝色、紫色、蓝色、深绿色,排列形成了对称的冷色布局,并突出了中央的紫色画框。现在我们到达了画面的中心:一个黄色的画框框起了一个红色的画框,最后一个画框框起了一个耀眼的小红方块,上面有我们之前看到的同样精细的白线。

图2 弗兰克·斯特拉,《伟大开罗》,1962

在法文中“cadre”含义是“画框”,画中这个中央的红色小方块,表示的是方形的意思——马林认为提出了一个视觉上和理论上的问题:画框并没有对本身进行定位,除非,我们能够提出一个画框定位自身的悖论,而这个悖论也正是画框具有无限自反性的悖论;在马林看来,这幅画呈现的就是一个悖论,假如中央的小方块就是那幅图画,那么这是由十五个彩框装裱而成的图画吗?或者它是最终的那个画框?不再定位任何东西,而是将自身定位,那么它便会成为一个零图像(无限地),一个看不见的图像?的确,可以把这些线看作限制的画框,趋向于它们的边缘,却永远达不到极限,正如阿尔贝蒂在《论绘画》中强调的,只要不改变轮廓中的线与角,面将保持不变——由此可见,轮廓是面的一种固有属性。[13]3因此我们也可以把白色的线条看作是支撑画布的剩余物和痕迹,存在于色彩的层层叠加之下。“每一块平面都以自己的线条、明暗和色调来分辨”[13]35,这些线条只有在这个支撑面本身用方形色块标记时,它们才能成为支撑面的痕迹。也就是说,只有在彩色方块被描绘出来之后,线条才会成为表现绘画视觉图像起源的痕迹。这种由线条决定的痕迹,才会在绘画再现的机制中证明画框存在的必要性。每一个大正方形框架是由一个精细的白线组成的画框构成的。那么这条白线是不是另一个有规律地分布在画布上的画框呢?既是也不是。每一层级的框其实都是作为内部作品的画框而存在,同时也恰恰成为外层画框下所定位的画作内容。

路易·马林由此得出结论:在视觉上发现了一种通过间隔来把握时间的方法,或者反过来说,发现了一种通过时间上的前因后果来构造空间的方法。“这‘外在’,便是边界、边框、附加的装饰:‘边饰’(parergon)一词,也是法语中的‘作品-外’(hors-d’ouvre),即冷盘、主菜前的小吃;也是附加部分、附属物。但这‘外’无法与‘内’截然分开,而处于某种非内非外、既内又外的难以确定的边缘;它制造‘间隔’(espacement)。”[3]在这幅画中,通向深处的楼梯变成了一个彩色的金字塔,它的顶端是一个红色的小方块,向着视觉点延伸,一直延伸到观者眼睛所在的地方,这个金字塔完全超越了其所有的定位和定位画框所再现出来的平面,全部进入了观者凝视的空间,进入了作品的呈现空间。(7)参见Frank Stella’s remarks on the power of Caravaggio’s pictorial space in Working Space( Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1986), p.11。凝视者对图像凝视方式的切换,正是定位和框定的视觉阶段。其中斯特拉的画框是这样的一种图像:它是有节奏的流动性时间,但没有明确的尺度。斯特拉的画框具有偶然性,同时再现的绘画主体也是由再现—符号这种构建过程所决定的;在这一时期,主体既是再现机制的一个完全确定的产物,也是再现机制的机会制造者。斯特拉的这些方块画框是井字形还是金字塔?其实无论是一口井还是一座金字塔,都绝不可能同时出现。当我们的眼睛无法预测出必要的、任意的转换时刻,那么在这一时刻,所有画框及其图像似乎都集中起来:呈现和再现所交替的节奏感,能够激发主体的观赏性和描述的艺术性。此时的画框不再代表着某种平面或者空间,而成为了构建绘画再现的框制过程。[2]79

三、绘画再现中的画框功能及其图像分析

结合上文可以得知,画框作为一个必要的补充,它使作品在可见的空间内构成并实现自主化,也使再现处于一种专属的在场状态。马林认为,画框本身给出了适当的定义,为视觉上接受和思考这样的绘画再现提供了条件。比如普桑(Poussin)送给尚特卢(Chantelou)的《以色列人采集吗哪》(TheIsraelitesGatheringtheManna)这幅画并在信中写道:

当你收到[你的画(your picture)]时,如果你喜欢的话,我恳请你给它配上一个小画框[用一点壁架来装饰(l’orner d’un peu de corniche)];它需要一个这样的角度,以便在思考它的所有部分时,眼睛的[光线(rays of the)]应该保持集中,而不应通过接收其他物体的印象从而分散到画面之外,与所画的物体混杂在一起,使其混淆了光线。[10]146

如果仔细分析普桑对尚特卢的建议,就可以发现框架将可感知的多样性,即通过差异的方式,将认识事物的知觉综合体的原材料转化为了一种对立。在这种对立中,再现通过将所有其他对象从凝视的领域中排除的方式,来将自身变成被识别为这样的对象。或者,用符号学的术语来说,我们可以把对立面A与B的对立转化为对立面A与非A的对立。由于画作框架的存在,画作就不只是提供给人们观赏的作用,而是成为一个沉思和定位的对象。在克劳德或普桑的画布上,在他们的绘画再现中,那些简单地将世界空间中的事物通过它们的不同再现而变得生动起来——树木和天空,宫殿和云彩,湖泊和它的小船——都可以变成一种可以凝视思考的风景,这是一种理想的、田园般的、壮阔的景观,但并不包括周围的各种物体。因此,画框的框制或定位的操作只是将一个可被感知的对象构建成为理论对象的一个理想的经验时刻或基本操作。[2]68正如普桑所说,通过画框的边缘和边缘的力量,它的画作便获得了一种力量,在这个空间之外,没有什么可以值得再去思考的。绘画的再现性建构已经变得自主化,从而可以呈现出不同的风貌,这是一种理性的功能。再现形式在其自反性维度中将自身呈现在某人面前,同时被卷入了发送者和接收者的对话结构中,无论他们是谁,画框都将为他们提供一个“让人知道、让人相信、让人感受到”的特权场所。(8)这是一种观点,根据这种观点,更可以笼统地理解,画框接近于发音装置,可以根据适用于话语的相同方法和技术程序对其进行分析。

这也是画框如何将它的一些功能委托给一个特定的人物的,即使这个人物也参与进了画作主题的构建内容中。在“讲述的”(told)“被描绘的”(represented)的故事中,他也可以通过他的手势、他的姿势、他的凝视来进行表达。与其说是要看到什么,观众必须看到什么,不如说是看到它的方式是什么。因此马林将重点放在了画框形成的过程和步骤,以及它的定位控制力和相互作用方式上。它这种理解与他的学生兼挚友阿拉斯的研究方法不谋而合:阿拉斯分析了意大利文艺复兴时期的著名画家洛伦佐·洛托(Lorenzo Lotto)的《苦修士圣哲罗姆》(SaintJéromepénitent)的画作边缘描绘的一只蚱蜢,“以虚构的角度看,这只蚱蜢其实是在我们的空间里,被放在画的表面上。最初,它似乎被画在框上(画框现已丢失),正好位于两个空间接触的极限:一边是画面的空间,另一边是作品陈列的现实空间。而作品的展现也是通过画框和这只小害虫实现的”[14]。同理,普桑利用了阿尔贝蒂关于历史画(istoria)(9)英国的但丁专家佩吉特·托因比(Paget Toynbee,1855—1932)研究了中世纪晚期“istoria”一词在英文、法文和意大利各地的方言中的含义,他指出,由奥古斯丁所规定的、作为基督教释经学方法之一的历史诠释法(istoria)在中世纪晚期扩展到了造型艺术的领域,在英文、法文和意大利文中它均被用来指称“对通常是《圣经》中的叙事场景的图像再现”,阿尔贝蒂在此处将“istoria”理解为“叙事画作”或“画中景象”。再现形式的一条戒律,即应该将它的其中一个人物放在作品的评论者、管理者和倡导者的位置来反衬出再现效果:

在一幅历史画(istoria)中,我喜欢看到一个旁观者向我们指示故事情节,或通过手势引导我们观看;或者通过愤怒的表情和冒火的眼神警告我们,让我们不要靠近;或显示一些危险或神奇的事情;或感染我们与他们一起哭笑。[13]49

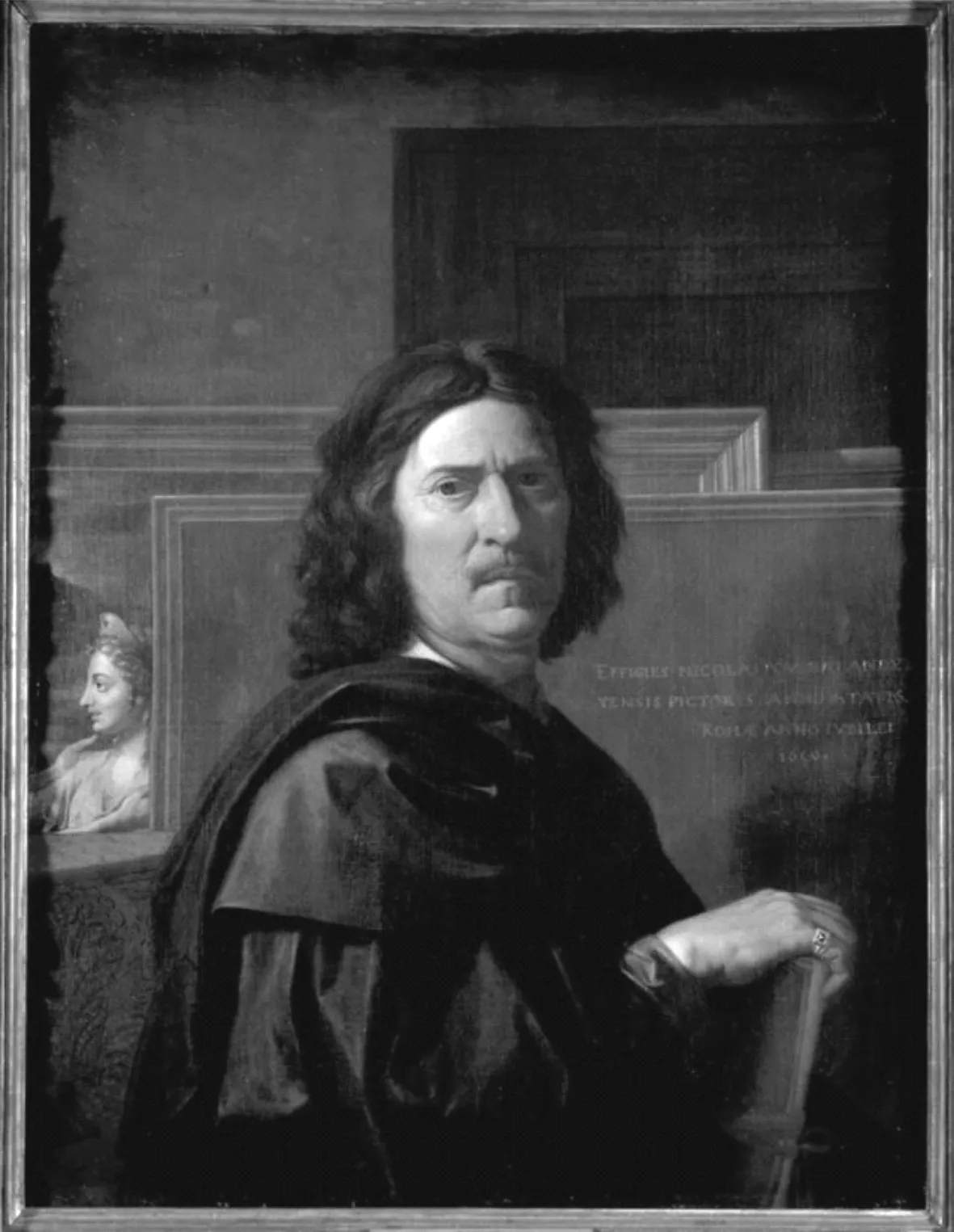

马林认为人像模型是再现符号的另一种范式。在它消失或死亡存在的那一刻起,每一个符号都在复制、反映或强调再现的操作。这种操作的再现形式,作为其再现主体的行为,并将该主体识别为自身的再现,这一点在肖像画中尤为明显。肖像画正是再现的一种表现形式,尤其是当肖像画是自画像的时候。[2]74从这个角度来看,这并不是一般自画像的次要悖论之一,那么我们是否可以不把它作为一个画框形象来看待呢?

图3 普桑,《自画像》,1650

结合这一问题,马林认为普桑现存放于卢浮宫的那幅画作《自画像》(Self-portrait,图3)便有很明确的意图:画家所代表的并不是普桑个人,而是一个独特的人。首先,它是画家的主体,更重要的是,它是绘画作品的主体,是用自己的工具和手段在绘画中的主体。画家的人物形象所代表的绘画空间,是在自反性维度中表现为作品在不同阶段被虚构的过程空间。这其实就是画家本身与绘画再现之间的动态对立。[2]74其次,这幅画的背景实际上是一个画框的破裂状态和一个向左方脱落的成品画,是一个被康德所嗤之以鼻的金色画框所“框制”住的女人形象。但在最远处的背景部分只能看到它所呈现的一小部分。这幅画再现的通常是那些没有显示出来的东西——即它们的背面。在离背景最接近的地方(作为画家图像的背景幕),画布显示出一幅画中没有看到的东西,也就是被遮蔽的处于再现空间下的东西。绘画中无法显示和不可见的内容不仅在此处显现出来,而且仍然能表现为一种既无法显示也不可见的形式,这就是马林所要阐述的画框所带来的绘画意图。最后,可以看到整个画面中不止一块画布,有的画布将画面的内容呈现了出来,其他的则是只有画架和画框的背面。这就是画家把画作的表面描绘在他所要呈现的画布上,但实际上是画家所要真正描绘和表达的内容,则隐藏在其他不可见的画作背面或后面,但对“可见”的自我形象却可以视而不见。马林认为这是将画家的自我呈现既置于绘画再现的画框之内,同时也处于画框之外。

现在,在这张被隐藏两次完整内容的画面中,我们注意到有两只手属于画框外的某个人。马林认为这两只手围绕着的是艺术理论的寓言(allegory),它们代表着绘画的实践,它们属于绘画之外的一个人物绘画艺术主体和绘画实践的手,也可能就是画家的手。马林认为作为观众来说,除了在再现中进行观看,否则将永远看不到他的手。所以无论如何,我们永远也看不到绘画实践与绘画理论相结合的寓言,因为我们所看到的寄给尚特卢的这幅自画像,就是通过在作品中实践绘画理论与实践的不可分割的统一才实现了这种结合。但这种统一性只能通过其中一个术语缺乏图像再现的形式来体现。[2]75

所以,马林得出结论:画框在其定位效果中,颠倒了它在绘画中再现的功能,或者更确切地说,它使再现功能在其边缘间隔中发挥了作用:通过呈现出来画家所要表达的再现,画框隐藏了再现本身所完成的也就是我们所看到的作品的图像再现。但这种构图上的缺陷表明,绘画作品是使自己在边缘之间可见的东西,而再现则是在画布和表现形式之间被感知,从而形成概念化。[2]75

马林接着从列奥纳多·克里蒙尼尼(Leonardo Cremonini)著名的油画《陷阱》(Guetapens,图4)去进行现代绘画和理论的注释。在这幅画中,画框相互重叠、堆积和中断,无论它们所框定的“代表”对象是什么——门、镜子、窗户,或者什么都不是,就像一个空画框一样。所有这些画框,就如同普桑绘画里的画框、画布和画架一样,都清晰地构成了一个非常狭窄的“次薄”(infra mince)空间(10)Infra mince是马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)于1930年左右所发明的复合词,所指的是他创建的一种美学概念。在词源上,Infra源自拉丁文的字首,有“以下的,下方的,不如,更弱”等意思,mince在法语里则是“薄,细微,细薄”,这个复合词可以翻译为:极薄、次薄、微薄等。这个美学概念指定了一种差异性或一种不可察觉的间隙,有时仅可存在于两种现象之间的想象里。,这个空间几乎缩小到成为一种平面的叠加。那些出现在画框中的孩子、小矮人或是怪物的种种形象,他们似乎也遵循着同样的规律:右边的画面是没有身体的头,中间是没有胳膊和腿的头。并且在前景中,有一个失明的孩子,他伸出手臂,但双手和手臂被画框截断了。与此同时,在右边,一只没有身体的手臂正把一个空的画框推向中心。因此马林认为,观者所看到的画面的画框其实打断(阻碍)了同一幅画面再次呈现给观者可见画框的机会,这是一种控制画面位置的严格法则,正是为了让事物变得可见,才在一定程度上去遮蔽了它们。“美国艺术史教父”迈耶·夏皮罗(Meyer Schapiro)对于画框在构成符号意义中所扮演的角色也有和马林接近的理解,他认为,“边框也能进入图像的形塑,在现代风格中,通过用边框切割前景中的对象,边框似乎穿过了一个在后面伸展的再现场域”[15]。

图4 列奥纳多·克里蒙尼尼,《陷阱》,1972—1973

结合这两幅画作来看,其中普桑的画作其实是设置了一个纪念意义的人物形象,把主体设置为再现背景,然后对自画像、画框、画架和背景进行描绘;但在列奥纳多·克里蒙尼尼的画作《陷阱》中,这个人物被肢解成几个小孩子似的(或者说畸形的)人物,看起来像是在玩盲人捉迷藏的游戏,一种像在空荡荡的画框中玩着“看得见”或“看不见”的游戏。或者说他们是一种被冻结的形象,抑或是他们是在运动中被捕捉到然后加以固定的形象,就像在梦中,所有这些框架都在试图抓住他们,把他们框起来,再把他们再现出来:“我的绘画空间对我来说是一个矛盾和冲突的空间。”[16]61“Guet-apens”作为这幅画的标题,是一个在迷宫般的矩形障碍中蒙蔽人的游戏名字,它的出现和再现其实就是一个纹心结构,通过它的画框的发挥而存在。克里蒙尼斯将他的画描述为“镜框与画框之间的一种非常紧张的关系”,这是一种让画家撕心裂肺的暴力关系:他左右为难,一方面想把可见的东西放进画框里,另一方面又迷恋于那个空间里没有的东西,即可见的现实。他在两种状态中挣扎。[16]79我们也会在荷兰画家的画框中找到同样的玩法。通过画框,得以呈现出绘画作品与作品以外的某种联系,同时也显示出绘画与物之间的关联性质,从而最终使“画框”成为表现绘画再现形式的一种范式。

马林以古典符号学的阐释方法总结出了绘画再现机制中的三要素,并将其中的画框要素放到语义视域和图像分析中进行了研究,为构建近现代绘画再现性的一般框架增添了全新的视角;他将自反性与传递性的双重维度结合,深入分析绘画作品中的画框生成过程,在绘画再现系统中对“画框”的自主性和概念化功能进行了深入的理论阐释。他的要旨是,画框可以在一定意义上给予观者独特的凝视经验,使得绘画作品在可见空间内拥有了最大范围内的自主性,从而总结出关于画框与图像关系以及控制定位画面的方法论意义。他还创造性地点明,在构建画框再现的语义研究之下,画框可以将绘画再现机制拉回到一种绝对在场的状态,从而让观者进入“绝对的现场”,进而能够在如委拉斯凯兹等人的画作中,一起见证再现性绘画时代的辉煌。