清末民初地方金融机构转型中的多方博弈*

——以官银号改制省银行为例

熊昌锟

(中国社会科学院经济研究所,北京100836)

清季,各省纷纷设立官银号等机构,发行银钱兑换券、经理货币兑换,并逐步具备了银行的部分职能。然而,各官银号并无严格的货币发行制度,加之管理制度混乱,不利于中央统一财政,因此在1905年后,清廷要求各省官银号依据《公司律》,参照外商银行的章程,采用股份有限公司的组织形式,将官银号改制为省银行。[1]225-226各省官银号的改制过程,虽因具体情形存在差异,但均采取吸纳商股、按股分红等形式,这表明晚清以来现代企业制度的萌发,对于传统金融机构转型的积极引导意义。不过改制过程中存在不少问题,致使清末民初的尝试多遭失败,直到20世纪30年代才初步建立起现代银行体系。

既有研究考察了近代地方银行的发展沿革,同时对北京政府整顿各省官银钱号的过程进行了细致梳理。[2]只是官银号的改制,实际在晚清即已开始,清末民初的改制过程具有十分重要的延续性。此外,学界对浙江等省银行也有较为深入的个案研究,不过对其改制过程的讨论略显不足。[3]本文拟扩大考察范围,结合直隶、浙江、广西、福建等省官银号改制情形,揭示其向现代银行的转变过程,并结合官股、商股的变化等现象,呈现这一改制过程中的多方利益博弈。

一、各省官银号的改制原因及过程

清中后期,各省先后设立数量众多的官银号,从官银号经营的业务、职能和设立动机来看,可视为清代实行银钱并行货币制度的产物,清初规定以银七钱三的比例交纳赋税,并以银两作为财政收支的记帐单位。[4]63清政府根据市场上白银和制钱供求关系的变化,通过官银号进行银钱收放、兑换,进而稳定市面上银钱比价的波动。[5]661

咸丰以来,列强入侵以及国内动乱,导致清政府财政濒临崩溃,具有发行银钱以及信用功能的官钱号更加受到清廷重视。到1856年,福建等十七省相继在城市或城镇设立了数量众多的官钱总号或分号。[6]464甲午之后,各省的官银号无论从组织机构或业务规模,均较咸丰时期有所扩大,经营业务已不限于发行银钱纸票和兑换银钱两项,而是向着经理省库现金出纳,从事存放款等银行业务,发行全省通用银钱兑换券的方向发展。

官银号的设立与经营,在财政和货币供给方面发挥过积极作用,其发行的银钱票起到了缓解通货紧缩的作用,一定程度上抵制了市场上的外国货币。另一方面,清中叶以来钱庄、票号、当铺等民间金融机构发行私票的情况已相当普遍,[7]235官银钱号发行银、钱票流通范围的扩大,削减了私票的势力,但其弊病也日益显现。

各省对官银号的控制日益严密,中央政府难以插手。大清银行成立后,清廷要求国库收支以及各省官款,统一由大清银行调拨。各省不甘被中央所制,绝大多数的官款仍存放在官银号中,以便随时支取。[8]1279各省官银号遂逐渐成为各省的“私库”,对中央统一财政形成阻碍。

各省官银号并无严格的发行制度,滥发纸币,引发严重的通货膨胀。[9]6-71908年12月,度支部奏称:“各省官银号发出纸票,其滥恶实过于日本明治初年之藩札。”[6]10731910年,《申报》评论称:“各省官银号发出纸票滥恶实甚,湖北、江苏等省为数尤巨。”[10]至民初,各省滥发纸币的情形更加严重。据1914年统计,多个省份的纸币不能按币值流通,折扣低者如湖南仅为五成六,广东为六成,东三省为六成二。[11]567在此情形下,各省经济形势也不断恶化,如东北“受病根源,全在滥发纸币”。[12]54吉林、黑龙江两省,“官银号之办理不善,而其出敷之款又多,本利无着,以致振作无期”。①孙德全:《整顿吉林、黑龙江两省币制说帖》,1910年,盛宣怀档案,档号:023444。东三省各官银钱号因滥发纸币,漫无准备,钱贱物昂,商民交困,日、俄乘间发行羌帖、老头票,其价值皆高于龙洋,利权主权均为所夺。②《整理东三省纸币办法缮具说帖》,1910年,盛宣怀档案,档号:023610。就统计数据来看,当时各省官银号或官银局发行的纸币数量已成泛滥之势,在1903年9月前,湖北官钱局发行的钞票折银数高达10 372 774两,广东官银局发行的钞票折银数也有7 477 915两。此外,吉林官帖局发行的钞票为8 294 695两,黑龙江广信公司发行的钞票为6 651 955两。③《盛宣怀札湖北铁路总公司收支处文》,1903年11月12日,盛宣怀档案,档号:001342。

针对各省滥发纸币对金融秩序的破坏,清廷发布法令予以限制。1908年1月,清政府颁布《银行通行则例》十五条,对各省官银号进行管理,则例第一条第九项为“发行市面通用银钱票”,并附文解释称,“纸币法律未经颁布以前,官设商立各行号,均得暂行发行市面通用银钱票。但官设行号,每月须将发行数目及准备数目,按期咨报度支部查核。”[13]24不过该则例并未规定发行准备金,也未限制发行数量。1909年6月,度支部颁布《通用银钱票暂行章程》,其中第七条规定凡发出此项纸币,无论官商行号,必须有现款十分之四作为准备。[13]25-26此外,部分省份创办省银行还希望其为清末的“新政”提供资金支持,如浙江“财政奇绌,……预备立宪限九年分期办起,所有应行事件,皆将次第举行,需款浩繁,有此项银行,既可备公家之缓急,遇有地方兴办实业,创立公司,亦得酌量入股。”[14]

此外,各省官银钱号发行的钞币混杂,阻碍了清廷推行纸币的计划,“各省官、商行号所发银、钱各票,形式既殊,价值复异,于推行纸币前途大有妨碍。”[6]1052各省官银钱号发行各类纸币、钞票,既未经过中央政府同意,而本位单位也纷杂不一,往往未考虑成效。[15]206

鉴于各省官银号各自为政、妨碍中央统一财政;缺乏严格的发行准备和监管制度;官银号滥发纸币,导致纸币贬值;在华外国银行趁机发行纸币,发行利益被外国银行侵夺以及支持实业发展等因素,清政府要求各省按照《公司律》将官银号改制为省银行。在此背景下,各省官钱号先后走上改制银行的道路。1907年3月6日,福建巡抚崇善奏请将福建官钱局改为省银行,以扩大体制,并于官银行内设储蓄银行,专收贫苦小民存储,零星款项酌给利息。[16]380崇善奏报的方案实际只是增加银行储蓄业务,清廷未能同意。1911年时,福建官钱局的改制方案中提到设置监管机构和发行准备金制度,始得到清廷允准。

浙江的情形与之类似,1908年12月,浙江巡抚增韫奏请将成立不久的官钱局改为省银行,清廷认为浙江官钱局只是改换名称,改制方案未能通过。次年(1909年),增韫再次请求改制,并提到“浙省官钱局改设银行,系于本年正月间招商集股,官商合办”,同时由监理官清理财政。①增韫:《奏报浙江省官钱局改为银行事》,台北“故宫博物院”藏宫中档及军机处折件,文献编号:182515。增韫此次提交的改制方案,与清廷要求选派监理官进行监督基本吻合,因此得到同意。1909年11月27日,浙江银行在农工商部注册,正式宣告成立。

广西官钱局的改制方案在福建、浙江的基础上更进一步。1910年,广西巡抚张鸣岐原计划改制后的银行兼办普通、殖业、储蓄三种业务,然而经过两年对商人营业情形以及民间生活的观察,其认为应先将省城、梧州、邕宁、龙州各地官银钱总分各号一律改办普通银行,以植基础。各号发行钞票,“一个月内发行最多之数为一百四十九万七千两,经监理官盘查报部,现改银行应仍以此数为行钞最高之额。”②张鸣岐:《奏为广西官银钱号改办普通银行由》,台北“故宫博物院”藏宫中档及军机处折件,文献编号:187706。从广西官银号的改制方案来看,其一有了发行准备金,并设置了发行额度,其二派有监理官监督改制。湖北的改制方案又有差异,其并非在原有基础上改制,而是结束官钱局以治其标:一、组设官钱局清理处,清查官钱局财产及债权债务。二、以官钱局产业若干向各银行先行押借现金若干,收毁官票。同时组建湖北省银行,将官钱局原有之票本官产,作为官股抵押借款2 000万元,以1 000万元清理官票,以1 000万元为省银行发行银元票之准备金。[17]6-7此外,吉林、黑龙江两省官银号也于1910年先后完成改制,具体办法为首先“变通办理旧欠,先息分年摊还,将现存产业为质,向银行押汇更现”。其次将官银钱号抵押,所得200万元现金作为官股,五年之内不分利息,再招商股50万元。③孙德全:《整顿吉林、黑龙江两省币制说帖》,宣统二年(1910),盛宣怀档案,档号:023444。吉、黑两省的特点在于奖励商股,吸引工商界人士加入。

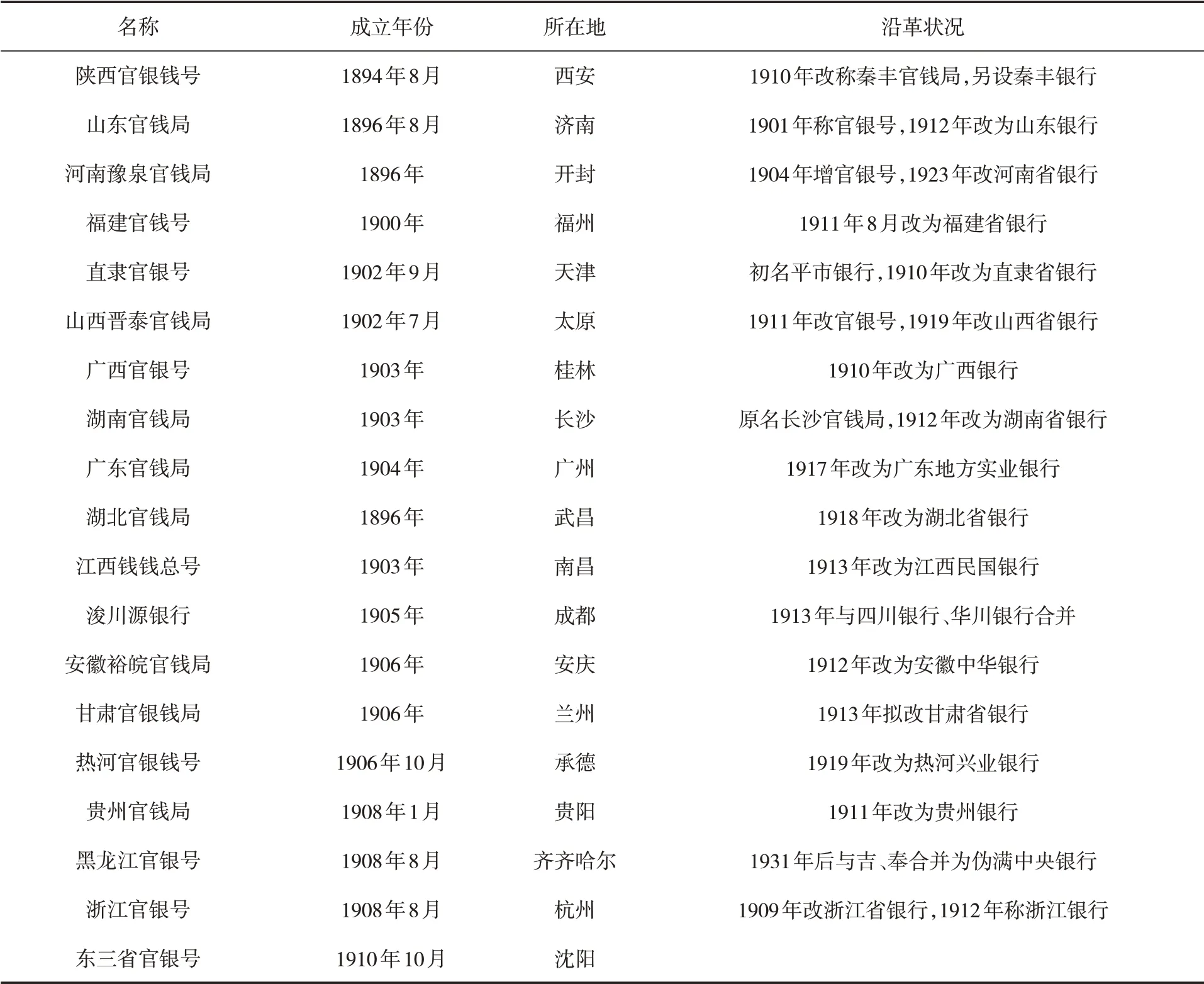

也有一些省份的官钱局改制因各种原因滞碍难行。如河南豫泉官钱局一度改制为河南省银行,但因垫付军费,难以支绌。此钱局虽有资本7万余两,外债却已达80多万两,[18]15-16因而难以为继。1923年改制时又遭到河南籍议员激烈反对,原因在于河南当局因军费增加,亏空已达500万元。虽然部分省份的官钱局改制过程较为曲折,但从官银号向银行转变却是大势所趋。据统计,清末民初前后有十四个省份将各省所设的官银号改为银行,至民国中后期,又有进一步的重组,各省官银号改制的大致过程,详见下表。

表1 清末民初各省官银号改制情形

该表所呈现的各省官银号改制过程不尽完备。而参照《公司律》的章程,官银号改制为银行后,逐渐吸纳商股。商股的出现是一种新现象,改制过程中官股和商股的比例及其股份在银行内部的结构,是否真如《公司律》规定一样,与官股享有同等待遇?改制后的银行又可分为哪些类型?

二、改制过程中的股份调整

官银号开办时资本小且无定,是各省官银钱号创办初期一种不定型的反映。1903年前设立的官银钱号多在3万两左右,而该年后设立的官银钱号多在10万两以上。[5]684这种差别和官银钱号的业务范围扩大是一致的。那么在官银号改制省银行过程中,股份和资本又是如何调整和筹集的?

前文提到,清廷要求各省依照《公司律》对官银号进行改制,而《公司律》对公司的名称、分类以及股份、股东等均作了细致规定:“凑集资本共营贸易者,名为公司”。公司又可分为四类:合资、合资有限、股份、股份有限四类。又规定股票为记名式,股票可以自由转让。[19]1-11在《公司律》的相关规定里,商股也享有与股份数量相符合的权益。

各省的官银钱号以官款为主,改制银行过程中,基本按照股份制形式募集资本。如浙江银行创设之初,额定资本为200万两,分为2万股,每股银100两,官商各占一半,官府拨入官款100万两,另招商股100万两。①《浙江银行章程》,上海市档案馆藏档,卷号:Q270-1-55。但实际募集的资本仅为库平银542 188两,其中官股30万两,商股242 188两。②《浙江银行股东姓名权数清册》,上海市档案馆藏档,卷号:Q270-1-42。浙江银行采用股份有限公司的组织形式,如该银行亏损或欠债,股东在股份以外,不负偿付责任。[3]23与官银号相比,浙江银行已基本具备了股份制公司的特征,包括拥有一定数量的股东和商股,通过股份派发股息,以及股东所承担的有限责任。

同时,浙江银行吸纳了一定数量的商股,根据该行股东权数清册显示,该行每股股价为库平银100两,商股拥有40股以上股份者(即股本达4 000两)可当选为董事,根据股东登记册的记录,浙江银行的商股大股东有朱钧、李厚礽、朱荣璪、岑春煊、戴衡等人。①《浙江银行章程》,上海市档案馆藏档,档号:Q270-1-55。这些商股的股东中,除了岑春煊等少数官僚外,其余多为工商界人士。[3]24不过即便是部分官员持有股份,按照《公司律》的规定也是合法的,“附股之人不论官大小,或署己名,或以官阶署名,与无职之附股人均只为股东,一律看待。”民国鼎革,浙江银行的官股由浙江省军政府接收。同时修改银行章程,规定资本金定额300万元,共2万股,每股150元,官商各半。但实际上,到1915年上半年,募集资本仅777 050元,商股266 750元。②《浙江银行股东姓名权数清册》,上海市档案馆藏档,档号:Q270-1-42。与晚清相比,官股有所上升,而商股却明显下降。同时由于官商集股的形式的差异,导致商股股东在银行的人事权力和业务发展等问题上与地方政府(官股股东)存在严重分歧,最终造成官股、商股分道扬镳,分别成立了官办的浙江地方银行和商办的浙江实业银行。③《官商合办浙江银行合同》,上海市档案馆藏,档号:Q270-1-55。官商合办形式的省银行走向失败。

也有少数省银行起初商股极少,但在发展过程中逐渐增加的例子。1917年8月1日,热河省将官银钱号与承德公益钱局合并,成立热河兴业银行。额定资本为100万元,热河官银号的资本以官股形式出资,但总额不足,后又由公益钱局以商股形式出资35 412元。至1930年,官股累计资本金637 100元,商股为130 700元。虽然募集的资本额未达到额定的100万元,但热河兴业银行的业务却在不断拓展,原热河官银钱号赤峰、平泉、围场、林西等分号,均被改为热河兴业银行的支行。[20]33-34陕西省银行最初想通过财政拨款充实省银行的股本,因此在1930年12月经省府委员会议决股本500万元,但该省财政困难,所收资金不及额定股本的四分之一。1932年,该省政府拟向各县民众募集商股150万元,不过一年时间仅募集到953 329元。[21]7

山西省银行的招股方式与其他省份存在明显差异,表现在商股占到该行股本的绝大多数。该行于1918年计划募集官股100万元,另招商股100万元。实际上,改制时晋泰官钱局仅有资金20余万元,同时向各地商会、钱业公会以及商业人士募集商股,实际资本约180万元左右。商股达到160万元左右,超过额定商股60万元。虽然商股占到总数的九成,官股仅为一成,但该银行却被山西省政府牢牢控制。在1932年时,山西省修订省银行章程,将该行定为官营民监,由山西省政府设置经营。[22]2-3换言之,商股已从山西省银行退出。湖北省银行的情形与其类似,1926年,湖北官钱局倒闭后,1927年11月湖北省银行开始营业,额定资本为国币二百万元,全部由该省财政厅和其他官款拨足。[23]6-7山西省银行、湖北省银行与浙江省银行一样,商股相继退出,省银行完全为官股所有。

另有部分省份的募股可以说是失败的,这其中既有官款难以到位,也有商股募集不够或被挪作他用。福建省银行成立后,先募集商股50万两,与官股各占一半。在该行开办后,实际募集到的商股仅为18万元,财政厅允诺的12万元官股亦未到账,而各机关的欠款却高达200余万两。[24]18可见,商股不足计划总数的三成。募集的官股与商股总额甚至难以偿付政府各机关的欠款,因而难以发挥作用。

广东官银钱局在1917年5月时改制为广东地方实业银行。改制之前,广东官银钱局拟出资约150万元作为官股。成立后官银钱局拨来物产现款合计3 159 651.45元,除应偿债务1 049 025.38元,实拨毫洋2 110 627.07元,后加拨610 000元,合计毫洋2 720 627.07元,除官股外,尚有商股3 5800元。[25]67此处毫洋为双毫,即二角银币,因此实际募集官股为544 125元,仅达到额定股本的三分之一。1922年该行决定改为官商合办,各占股本1 500万元,所招商股零星集合,不取包办制,免为少数商人垄断。[26]

结合上文,下表统计了部分省银行的额定官股、商股以及实际募集的官股、商股数,从而总结其发展类型,详见表2。

结合上表可以看出,改制后的省银行募集款项大致可分为三种类型:第一种以官股为主,绝大部分省银行为此种类型。第二种类型为官股略多于商股,比如浙江银行。但官股、商股最终走向分离。第三种类型以商股为主,如山西省银行,此种类型的银行极少。

银行资本分为自有资本和外来资本两种,前者是银行所有人投资或集资的部分,主要职能是提供一种保证,起着向社会保证其信誉从而达到吸收社会存款的作用。后者则由各种来源的存款构成。银行资本随着营业发展呈现逐步扩大的过程,资本扩大的来源一般分为两个途径:一是追加投资,二是从历年赢利中按比例提取留存公积金。[5]686从各省官银号改制为银行后的股份变化可以看出,此前基本由政府出资的情形已有一定转变,商股份额逐渐扩大,同时出现较多的个体股东。由于省银行的特殊性,吸收社会存款等业务并未开展,因此资本量十分有限。

三、中央政府与地方政府的争夺

值得注意的是,在清末民初整顿官银钱号的过程中,中央政府与地方当局为了争夺省银行的控制权,展开了激烈的博弈。清廷曾酝酿通过户部银行、大清银行控制各省的官款,进而整顿官银号。“省银行为省政府拨资或吸收一部民商资金所创设,以调剂本省金融,扶助本省经济建设,协助中央推行财政金融政策,并以本省境内为主要营业之银行。”[27]2其时成立的大清银行,作为事实上的中央银行,统一国库出纳、管理国家财政收支以及官款汇拨,然而各省存放在大清银行的官款数量有限,仅在一成到五成之间,大部分仍存放在各省的官银号中。[28]6其后,清廷计划将各省的官银号改为户部银行的分行,进行垂直管理。例如汉口的官银号接受官衙的监督,负责出纳官衙的银两及处理海关的税务,有“有成”、“协成”两家官银号。汉口的户部银行设立于1906年8月,其营业范围仅限于收取地方的“厘金税”,其营业的业绩无疑大大逊色于官银号。[29]106户部银行的业务不如湖北的两家官银号,因此清廷计划将其改归中央管理,不过鄂省希望通过官银号自由支配本省官款,因此拒绝旧并。

另一方面,清廷意欲在商业繁盛地区设立中央银行分行,福建省曾想将官银号改为福建省银行,并将改组计划呈报清廷,但度支部回复称:“(中央银行)正在逐渐推广于各省设立分行,俾皆受成于中央,以收事权划一之效……福州亦系商务繁要之区,将来势必设分行一处。是福建现有之官钱局只可暂仍其旧,不必改为银行,以免纷歧。”[30]205-206度支部不同意福建省将官银号改为省银行,其实是要“事权划一”,但是几年后福建省顺利将官银号改制为省银行,而不是作为中央银行的福建分行,清廷计划落空。从湖北、福建以及其他各省官银号改制银行的过程来看,由于缺乏强有力的国家力量,以及集中统一管理财权的中央银行,由中央控制的垂直管理的银行体系未能形成。此外,清廷曾酝酿由中央统一发行钞券,并于1910年颁布《兑换纸币则例》,规定大清银行发行全国通行之兑换券,严厉取缔各官商行号发行的纸币。对于已发纸币,应按年收回二成,以五年收尽。[11]26不过上述法令在地方难以真正落实,实际意义有限。

民国年间,中央政府控制省银行的愿望更加强烈。1913年1月,北京政府对于各省成立省银行的准备金要求为“须有四分之一以上之现金准备,准备金须存储于中央银行”。[31]149这一规定实际是要控制各省银行的货币发行权。2月,北京政府颁布《财政部整理各省官发纸币法案》,要求各省银行推广纸币,同时管理各省分库。[32]71-72从两项法案均可看出,中央声明地方发行纸币是受中央银行委托管理,同时由中央银行对各省银行加以监管。比如陕西富秦官钱局改为秦丰银行后,北京政府要求其与中国银行订立委托发行兑换券合约,并规定该行须向中行缴纳相当数量的公债票作为担保。同时须自筹发行额五成之准备金,由中行随时查验。[10]36-40但在实际改制和运行的过程中,各省发行的纸币数量,中央均难以有效监管。1915年10月,北京政府颁布《取缔纸币》条例九条,禁止已设与新设银钱行号发行纸币,已发行者不得增发,并依规定限期完全收回。[14]93-94然而当时中央政府的威信不足,其后颁布的一系列限制发行纸币、充实准备金的法令也难以落实。

福建官钱局改制为省银行后,财政部要求“该银行决办之后,即开明资本若干,组织若何,禀请中央存案。由中央银行颁发与该行资本相当之纸币作为国家纸币,随时可以支取现金。若在限定外,有发行纸币之时,须报明中央,并纳税若干以示限制”。[33]125-129然而该行并未按照财政部要求将准备金和发行纸币数量及时准确地上报。因此,北京政府要从组织、经营制度加强对各省银行的管理与监督,防止各省银行被地方政府所控制,但各省却对北京政府的这一规定极为抵触,与中央政府争夺省银行的意图进一步公开化。

更有甚者,各省银行大量发行公债,将中央政府关于控制纸币或公债发行数量、准备金制度等相关规定破坏殆尽。如直隶省银行在成立的当年发行公债,以该省垫借80万两用作经费。1917年,直隶省又委托省银行发行公债120万元。[34]

无论是清政府还是鼎革的民国政府,均希望通过中央银行来加强对省银行的管理和监督,并在此基础上统一财政。但各省希望通过省银行发行纸币和公债,达到掌握地方财政的目的。如采用垂直管理的方式,省银行发行纸币和公债的权限被中央收回,省库也就有名无实了。清廷和民国政府均囿于自身实力,难以强力推行这一政策,连同发行准备制度、监管制度也难以真正实行,这也是各省银行“各自为政”、纸币难以统一,官银号改制省银行多归失败的重要原因。

四、结 语

晚清公司制度的传入,以及建立现代企业制度的时代需求,对于官银号的改制具有直接影响。各省官银号改制过程中屡有波折与反复,最明显的即为商股的出现与变化。根据《公司律》的章程,吸纳商股,官商合办是官银号改制的一大特征。浙江实业银行的商股退出是当时各省银行发展中的缩影,虽然《公司律》规定商股与官股具有同等重要的地位,但实际上商股并无话语权,因而商股数量的减少甚至退出也在情理之中。

从业务范围来看,官银号主要有发行银钱纸票、兑换银钱、经理财政、代理省库公债、经营银行存放汇信用业务等。省银行在此基础上增加了划拨、征解官私款项、发行期票、收兑有价证券等业务以及向殖业、储蓄等方向发展。不过,省银行的一些业务并未完全展开,仍在各省政府控制下开展有限的金融活动。中央政府规定官银钱号改制为省银行,其目的主要协助中央推行纸币,受中央银行委托代理分国库,经理全省公款。由中央银行稽查发行纸币、代理国库之权,财政部可随时派员检查账目、证据及现金。而各省银行章程与制度由中央银行筹划。[32]71-72也就是说,中央政府希望逐步收回省级政府对官银号的控制权,进而控制地方财政,但最终未能成功。

地方当局仍视改制后的银行为私库,随意发行公债,动用准备金。宣统年间,直隶、四川、浙江等省举办银行,“或就官银号所改而成,或系参照新章而设”。[18]3179中华民国成立后,各省的官银钱号多加以改组。北洋军阀掌握政权后,割据局面渐成,军阀将省银行当成财库,发行巨额数量的钞券,用于军政开支。北伐后,军阀纷纷倒台,各省银行失去依附的政治势力,钞券价格大跌,无力维持,因而引发省银行倒闭风潮,仅剩浙江地方银行、山西省银行、江苏省银行、贵州银行等少数几家省银行。[24]17-18《全国银行年鉴》也称:“民国成立之际,各省庶政均有革新之象,其原有之官银号亦多改制为省银行,以经理省库及调剂地方金融为其主要使命”,然而袁世凯称帝后,“各省各自为政,内乱不已,军费所需,均仰给于省银行所发行之钞票,因此起彼伏之结果,钞票一落千丈,竟成废纸”。[35]630

王业键曾提到,中国自办的新式银行从一开始便面临双重竞争。其一是在对外贸易和外汇方面与外国银行的竞争,这些业务一直为外国银行独占,中国新式银行缺乏资本和海外联络机构,竞争力有限。其二是国内工商界由于根基浅薄也难以与钱庄争雄。但是中国的新式银行从一开始便和政府有深切关系。他们收存政府公款,获得了发行钞票的特权,同时以相当大的折扣吸收政府公债,而政府公债又可作为发行钞票的准备。银行与政府之间这种密切关系造成近代中国银行业的畸形发展。[7]235-236不过官银号改为省银行的实践,对于中国现代银行的兴起尤其是商业银行的发展仍有一定的促进作用。除了商业银行的不断增加,一些传统的金融机构也在向现代银行过渡。只是这一过程,在中国特殊的政治、经济环境中更加曲折。