2010~2018年中国交通行业污染排放健康影响分析

阮芳芳,曾贤刚(1.中国人民大学环境学院,北京 100872;2.宁波财经学院,浙江 宁波 315000)

PM2.5是空气污染中最主要的致病因素,与多种不良健康结果相关[1].近年来,我国空气污染治理工作成果喜人,地级及以上城市 PM2.5年均浓度从62μg/m3(2014年)降至36μg/m3(2019年),但最近的研究表明在现有的空气质量水平下仍有大量的早逝和患病情况发生[2],且由于人口老龄化和疾病率的上升,即使PM2.5浓度下降,预测2030年我国空气污染所致的死亡人数仍会增加[3].评估空气污染对公共健康造成的影响,特别是特定污染源对居民健康负担的影响已成为公共健康领域的研究热点.

交通行业是环境颗粒物污染的主要污染源,交通相关的空气污染与人群过早死亡密切相关,且使居民患呼吸系统疾病和心血管疾病的风险增加[4-6].2015年全球 38.5(95% CI:27.4~49.3)万人死亡与交通运输空气污染排放有关,占全球空气污染疾病负担的11.4%.尽管许多国家采取了更严格的车辆排放标准,但交通运输部门仍是全球空气污染疾病负担的主要贡献者[7].在人口密集且交通活动水平较高的地区,可归于与交通尾气排放的空气污染疾病负担更是远高于全球平均水平[8].当前,我国交通行业污染问题日益突出,是空气污染的重要来源,移动源污染更是大中型城市PM2.5污染的主要来源.2013年,交通运输对中国人口加权 PM2.5暴露量的贡献程度约为 15%,其贡献的归因死亡占中国 PM2.5归因死亡 15%,仅次于煤炭燃烧(40%)[3].北京、天津、上海等15个城市大气PM2.5源解析工作显示,本地排放源中移动源对 PM2.5浓度的贡献范围为13.5%~ 52.1%[9].

目前针对我国交通行业的污染排放研究主要集中在碳排放和减排问题上,对颗粒物污染和人群健康的影响研究有限,且以城市或省为研究对象.主要通过LEAP模型或行驶里程法预测交通行业不同减排情景下的颗粒物排放量,在此基础上用暴露反应函数对健康影响进行测算[10-12].可以看到,现有针对我国交通污染健康影响评估的研究较少,有必要对我国交通行业的空气污染排放情况及健康影响进行系统的评估.

为合理评估我国交通行业污染排放状况和变化趋势,理清其对我国居民健康影响的程度,本文以PM2.5为标志性污染物,在宏观尺度上构建了交通行业PM2.5排放及健康影响评估模型,以2010~2018年为研究时段对我国交通行业健康影响进行评估,旨在全面了解交通行业能源消耗、污染排放水平及其对居民健康的影响.

1 方法与数据

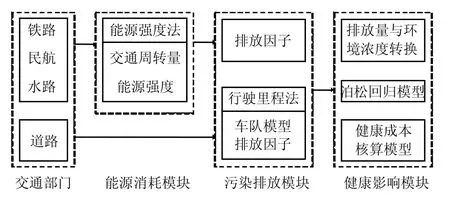

本文构建了交通行业“能源消耗-污染排放-健康影响”(T-EPH)评估模型,为研究关键驱动因素对中国交通行业大气污染排放的影响,能源需求和污染排放模块采用自下向上的方法,基于不同的活动水平、技术水平分析中国交通行业历年能源需求和大气污染排放的变化趋势,健康影响模块参考流行病学研究,具体模型如图1所示.

图1 交通行业“能源消耗-污染排放-健康影响”评估模型Fig.1 "Energy Consumption-Pollution Emission-Health impact" model in transportation industry

1.1 交通行业部门划分

根据中国交通部门能源的最终使用结构,并考虑相关能源技术参数的可获得性,将交通行业分为部门、子部门、终端利用、燃料类型4个层次,如表1所示.第一层按照交通运输方式划分,交通行业由铁路、民航、水路、道路和管道5种运输方式组成.由于管道运输与人们的日常生活没有直接关系,且运输量非常有限,产生的大气污染可以忽略,因此本文未将管道运输纳入计算.第二层中,民航部门按照航线可划分为国内、国际航线,由于国际航线产生的大气污染基本无法对我国居民产生健康影响,因此只估计国内航线的大气污染排放情况;水路部门根据活动地点又可划分内河运输、沿海运输和远洋运输,其中远洋运输产生的大气污染不会对我国居民的健康产生影响,因此本文对水路部门的统计仅包括内河和沿海两个部分.道路部门主要由公路交通和轨道交通构成,由于轨道交通基本使用电力,不排放PM2.5,因此道路部门只估计道路机动车部分.

表1 模型中的部门结构Table 1 Sectorial structure in the mode

1.2 能源消耗模块

铁路、民航、水路3个部门的能源消耗量根据部门的活动水平和能源强度计算得来,其公式为:

式中:ED为能源需求量;AL为活动水平;EI为能源强度.

1.2.1 铁路活动水平 《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南》(以下简称《非道路指南》)[13]定义非道路移动源中铁路部门只包含内燃机车,因此,本文仅针对内燃机车估计 PM2.5排放量,其主要燃料为柴油.

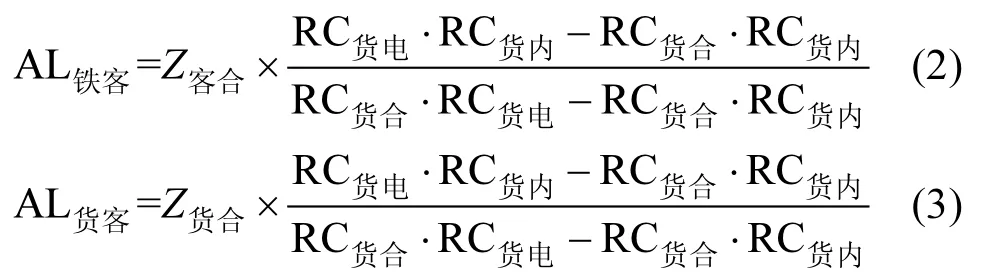

式中:AL铁客内燃机车铁路客运活动水平,104t·km;AL铁货是内燃机车铁路货运活动水平,104t·km; Z客合是客运铁路机车合计货物周转量,104t·km;Z货合货运铁路机车合计货物周转量,104t·km;RC货电、RC货内、RC货合分别是货运铁路电力机车日产量、货运铁路内燃机车日产量、货运铁路机车合计日产量,104t·km.相关数据来自《中国统计年鉴》[14]和国家统计局网站[15].

1.2.2 民航活动水平 民航活动水平用旅客周转量与货邮周转量表示,由于两者计量单位不同,需要进行转换.民航局从 2001年开始,采用国际通行的统计口径,按每位旅客90kg将以人公里为单位的旅客周转量这算为吨公里周转量,即11.1:1[16].

式中:AL航是民航总活动水平,104t·km; AL航客是民航旅客周转量,104t·km; AL航货是民航货邮周转量,104t·km.相关数据来自历年《民航行业发展统计公报》[17]、《中国统计年鉴》[14].

1.2.3 水路活动水平 研究表明[18],我国内河船舶主要使用普通柴油,沿海及远洋船舶主要使用船用燃料油,为计算方便,本文默认内河船舶使用柴油,沿海船舶使用船用燃料油.

式中:AL水是水路总活动水平,104t·km;Zw客是内河或沿海客运周转量,104t·km;Zw货是内河或沿海货运周转量,104t·km.相关数据来自历年《中国交通年鉴》[19]和《交通运输行业发展统计公报》[20].

1.2.4 能源强度 铁路、民航、水路的能源强度是指单位运输工作量燃料消耗量,单位是 kg燃料/(104t·km).其中,铁路用历年内燃机车能耗数据[21];民航用历年航空煤油能耗数据[16];中国水运单位运输周转量油耗数据缺乏,交通运输部从2011年起正式执行交通运输能耗统计监测报表制度,但对于水运部门只统计了远洋和沿海货运企业油耗,本文用该数据代表沿海船舶油耗系数,其中2010年用2011年数据表示[20],内河船舶油耗系数采用《非道路指南》[13]推荐值.

1.3 污染排放模块

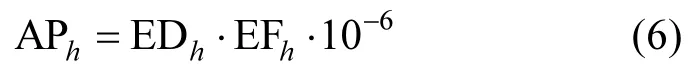

对于铁路、民航、水路3个部门的PM2.5排放,根据每个部门的能源消耗量和单位燃料排放系数计算得到.

式中:APh是h部门PM2.5排放量,t;EDh是h部门能源消耗量,kg燃料;EFh是h部门PM2.5单位燃料排放系数,g/kg燃料;h是铁路、民航、水路3个部门.对于PM2.5排放系数,铁路和水路部门参考《非道路指南》[13];民航部门采用韩博等[22]利用A320机型的真实航班行程获得的实验数据,由于PM2.5排放系数在飞行全过程变化较小,本文取其均值(0.305g/kg航空煤油).

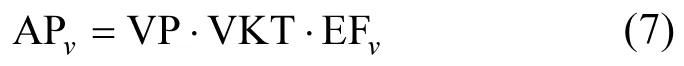

对于道路部门机动车污染排放量,通过行驶里程法进行估计.

式中:VP是机动车保有量;VKT是机动车年均行驶里程,km;EFv是机动车行驶单位距离尾气所排放的污染物的量,t/km;v是机动车子部门.

不同车型、不同燃料、不同排放标准下的机动车污染物排放系数不同[13],为精确估计机动车PM2.5排放量,需要对历年机动车保有量进行“车辆类型-燃料种类-排放标准”三级分类精细化估计.利用车队模型法估计机动车车辆的技术分布,计算如下:

式中:i为车龄;j为车型;k为年份;VPi,j,k为k年车龄为 i的机动车保有量;Sj,k-i为第k-i年该类车的新车注册量或新车销售量;φi,j为 j车型i车龄机动车的存活率;VPj,k为k年j车型的机动车保有量;bj为失效陡度;Tj为j车型的服务寿命.

由于数据获取问题,机动车车型不包括摩托车和低速货车.机动车燃料包括柴油、汽油及其他,由于其他燃料类型多样且占比较小,本文仅估算柴油和汽油机动车.此外,基于数据的可得性和测算方便,根据我国车辆报废标准[23],将机动车使用年限统一设定为 15a.由于国内新车注册量从 2002年开始统计,统计时间较短,因此本文采用新车销售量代替[24],相关数据从《道路指南》[13]和历年《中国汽车市场年鉴》[25]获得.由于新车销售数据最早只能查到1996年,最新数据截至2018年,因此本文设定评估的起止年份为 2010~2018年.对于机动车存活曲线,我国在车辆存活规律的数据积累和研究进展仍处于起步阶段,目前还没有比较权威的研究结果,本文采用依据广东省 2014年机动车保有量数据库估计得到的结果[26].

1.4 健康影响模块

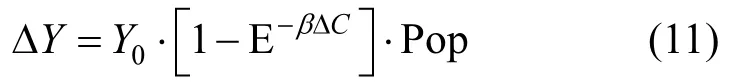

使用基于流行病学的暴露-反应函数,来量化PM2.5浓度增加所引起的人群健康影响变化.

式中:ΔY是污染物浓度变化的健康影响估计;Y0是健康效应终端的基线发生率;Pop为暴露人群数量;ΔC 是 PM2.5浓度变化,μg/m3;β是暴露-反应关系系数.

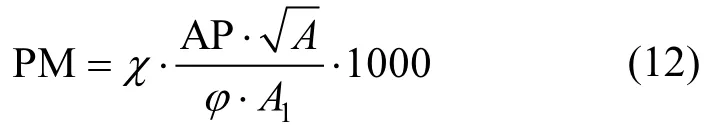

为了计算交通行业大气污染物排放对人体造成的健康影响,需要将PM2.5排放量转换为环境浓度以便于测算,公式如下:

式中:PM是交通行业排放的PM2.5浓度值,μg/m3;AP是交通行业的 PM2.5排放总量,104t/a;A是研究区域建成区面积,km2;A1是研究区域城区面积,km2;χ是排放转换系数,本文取值为1[27];φ是排放总量控制系数,不同省份取值范围 2.8×104~8.4×104km2/a[28],本文取中间值5.6×104km2/a.

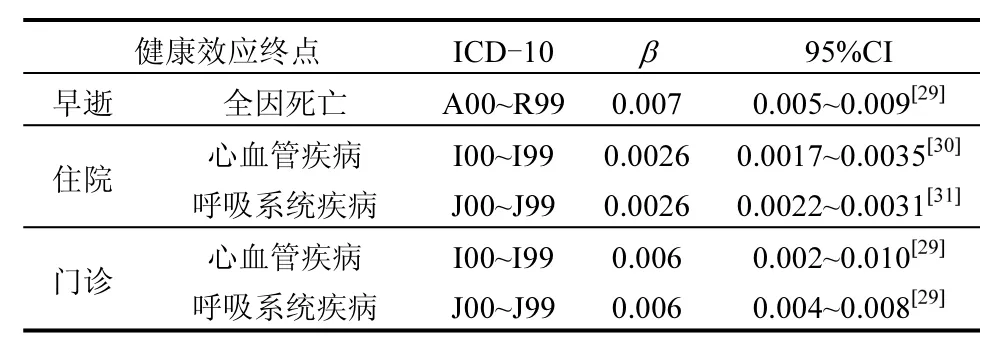

依据GBD研究成果[1],环境颗粒物污染与8种健康结局的因果关联证据较强,分别是下呼吸道感染,气管、支气管和肺癌,缺血性心脏病,缺血性脑卒中,脑出血,蛛网膜下腔出血,慢性阻塞性肺疾病,2型糖尿病.结合以中国为研究区域的流行病学文献,PM2.5污染的健康效应终点及急性暴露-反应关系系数β取值如表2所示.β取值原则如下:文献以中国为研究区域;尽量选择荟萃分析(Meta)或多城市、多区域研究结果,使结论更适用于中国总体人群.其中,早逝、住院、和门诊的β值是Meta分析的结果,住院的β值是多区域研究结果.

表2 主要健康影响暴露-反应系数Table 2 Exposure-response relationship coefficient of major health effects

历年健康效应终点基线发生率来源于相关统计资料,其中全因死亡来源于《中国统计年鉴》[14],其他健康效应终点的数据来源于最新一次的国家卫生服务调查分析报告[32].

1.5 健康影响的经济损失

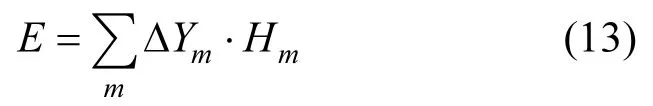

空气污染健康经济损失采用静态成本核算模型,基于健康终端的损失(如早逝人数)进行货币化.

式中:E是总经济损失;m是各健康效应终点;Hm是第m种健康效应终点的单位货币价值.

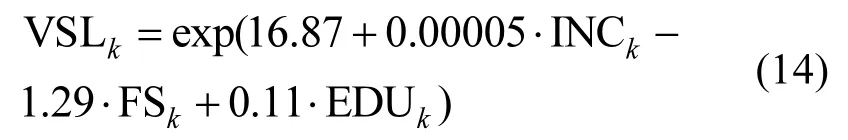

其中,早逝引起的单位货币损失(VSL)根据历年的个人年收入、家庭人口数和受教育程度估计得到[33].

式中:VSLk是 k年单位统计生命价值,元;INCk是 k年全国居民人均可支配收入,元;FSk是k年平均家庭人口数,人;EDUk是 k年人均受教育程度,小学及以下为1,初中为2,高中职校为3,大专为4,本科为5,本科以上为6.相关数据来自历年《中国统计年鉴》[14].

住院和门诊的人均医药费通过历年《中国卫生健康统计年鉴》[34]估算得到.

2 结果与分析

2.1 铁路、民航、水路部门PM2.5排放量

铁路、民航、水路部门历年活动水平用交通周转量表示,如图 2(a)所示,总体活动水平呈逐年上升趋势.3个部门中,水路部门占比最大(62%~84%),周转量和占比均呈上升趋势;铁路部门占比次之(14%~36%),周转量呈“U”型变化趋势;民航部门占比最小(1.2%~1.5%),周转量和占比逐年增加.

图2 铁路、民航、水路部门活动水平、历年燃料使用情况Fig.2 Activity level,fuel usage of railway,air and water sectors over the years

从铁路、民航、水路部门能源消耗量(图2b)来看,只有铁路部门的柴油消耗量呈下降趋势,2017、2018年略上升,表明铁路部门内燃机车的使用率在下降;其他两个部门的燃料消耗量均呈现上升趋势.与2010年相比,2018年,铁路内燃机柴油年消耗量减少 24.12%,航油消耗量增加 127.61%,船用柴油、船用燃料油分别增加177.52%、10.04%.

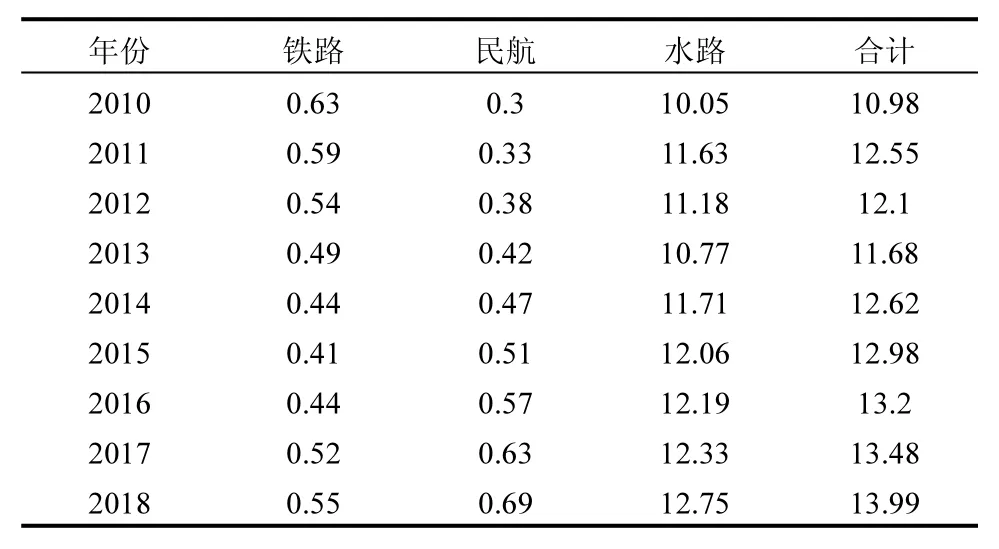

铁路、民航、水路部门历年 PM2.5排放情况如表3所示.水路部门PM2.5排放量明显高于其他两个部门,且基本呈上升趋势,从2010年的10.05×104t增加到2018年的12.75×104t,增长了27.41%;铁路和民航部门排放量较小,2018年两个部门PM2.5合计排放量仅占3部门总量的8.86%,铁路部门PM2.5年排放量呈下降趋势,而民航部门呈逐年上升趋势,在 2014年超过铁路部门.

表3 铁路、民航、水路部门历年PM2.5排放情况(104t)Table 3 PM2.5 emissions in railway,air and water sectors over the years(104t)

2.2 机动车部门PM2.5排放量

2.2.1 机动车保有量 利用公式(8)~(10)可以估计得到 2010~2018年我国机动车三级分类保有量,以2018年为例,机动车三级保有量如表4所示.2018年,国一前机动车已全部淘汰,共有机动车 23731.99万台,其中汽油车占比86.11%.

表4 2018年中国道路机动车保有量(辆)Table 4 China road vehicle ownership in 2018(car)

正常情况下,由于本文只估计柴油、汽油机动车保有量,因而机动车年保有量估计值应当少于统计资料中对所有燃料机动车保有量的统计.对比国家统计局统计的历年民用汽车拥有量[15],除2015年外,本文对载客汽车年保有量的估计值均小于统计数据,而对载货汽车保有量的估计均大于统计数据,导致历年机动车保有量总体估计值要比统计数据高1.3%~5.9%.造成这种误差的可能原因有以下 2点:①采用的广东省机动车存活曲线无法较好地代表全国机动车存活曲线,这可能是最重要的原因;②将机动车强制报废年限统一设置为15a,与实际情况有出入.

此外,机动车车型中有两类特殊车型(出租车、公交车)属于营运车辆,一般其保有量、行驶里程及污染物排放量需单独计算以减少计算误差.对于公交车,其使用年限为 13a[23],认为用车队模型法估计得到的公交车保有量基本符合实际情况;参考《道路指南》[13],公交车的VKT值与大型客车相近,且EF值一致,因而本文不再单独计算公交车的PM2.5排放量.

对于出租车,其使用年限一般为 8a[23],EF值与小型客车的一致,但 VKT值与小型客车相差较大(120000km、18000km).从准确性出发,应当单独估计出租车 PM2.5排放量,然而现有统计数据无法完成出租车保有量三级精细化测算,使得本文的不确定性增大.相关数据显示,2010~2018年全国出租车运营数量在122.57~140.4万辆之间[20],汽油、柴油出租车保有量占比分别为51.8%、3.6%(2014年数据)[35],汽油、柴油出租车保有量在小型载客汽车中占比约为 0.65%,因此可以认为未单独估计出租车PM2.5排放量对整体交通行业 PM2.5排放量估计影响不大.

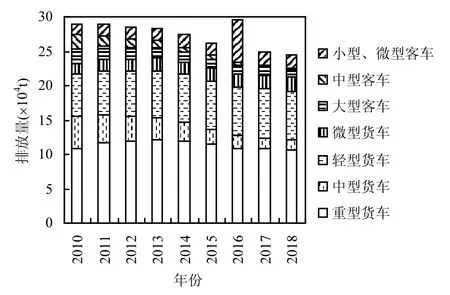

2.2.2 机动车PM2.5排放量 根据式(7)和机动车三级保有量估计结果可以计算得到我国历年道路机动车PM2.5排放量,如图3所示.机动车PM2.5总排放量及柴油车 PM2.5排放量除 2016年(29.58×104t、26.94×104t)外均逐年降低,分别由 2010年的 28.96×104t、26.37×104t降至 2018 年的 24.51×104t、21.84×104t.与2010年相比,2018年机动车PM2.5总排放量及柴油车PM2.5排放量分别降低了15.36%、17.16%;汽油车 PM2.5年排放量变化不大,在(2.59~2.68)×104t范围内波动.这表明尽管机动车保有量呈逐年上升趋势,但随着机动车排放标准的不断严苛,我国机动车污染物排放情况在逐年改善当中.分机动车车型来看,货车是PM2.5排放的主体,占比约74%~87%;重型货车又占了货车排放量的 47%~51%,是机动车PM2.5排放的主要污染源.

图3 机动车不同车型历年PM2.5排放量Fig.3 PM2.5 emissions from different vehicle models over the years

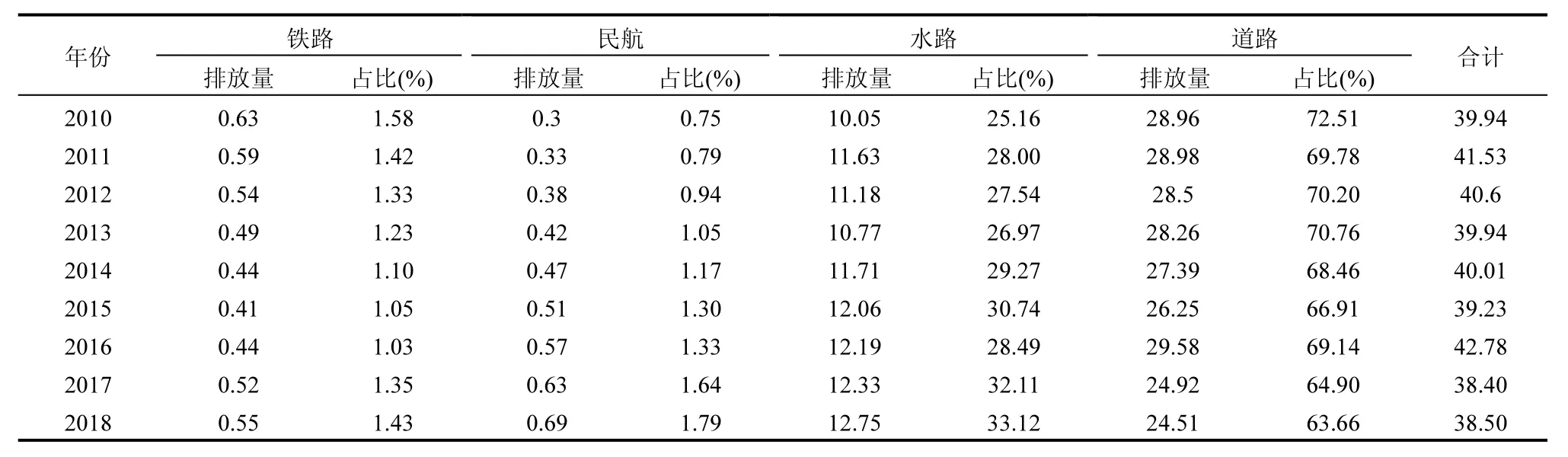

2.3 交通行业历年PM2.5排放量

2010~2018中国交通行业PM2.5排放量如表5所示,历年排放量在40万t左右波动.其中道路部门是主要污染源,占比在 60%以上,但呈下降趋势;水路部门是第二大污染源,占比约在 25%~33%,占比呈上升趋势;铁路部门和民航部门 PM2.5排放量仅占 2%~3%,对交通部门PM2.5总体排放量的贡献量较小.

表5 2010~2018中国交通行业PM2.5排放量(×104t)Table 5 PM2.5 emission from China's transport sector in 2010~2018(×104t)

2.4 交通行业PM2.5健康影响

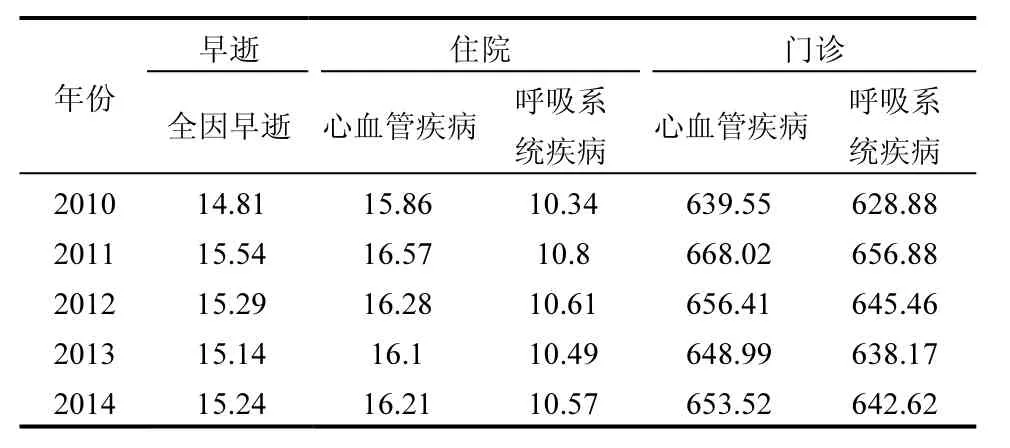

对于PM2.5的健康影响是否存在阈值浓度,目前还没有定论.本文参考一项针对中国县域层面的研究[36],认为在中国PM2.5污染对健康的影响无阈值浓度.根据公式(11)、(12)估计得到交通行业空气污染健康损失如表 6所示.对于历年健康终点的损失,波动不大.以2018年为例,全国交通行业PM2.5排放造成的全因早逝人数为 14.90万例,住院人次数为26.28万例,门诊人次数为1272.68万例.

表6 2010~2018年交通行业PM2.5排放造成的健康损失(万例)Table 6 Health loss caused by PM2.5 emissions from the transportation industry in 2010~2018(104)

续表6

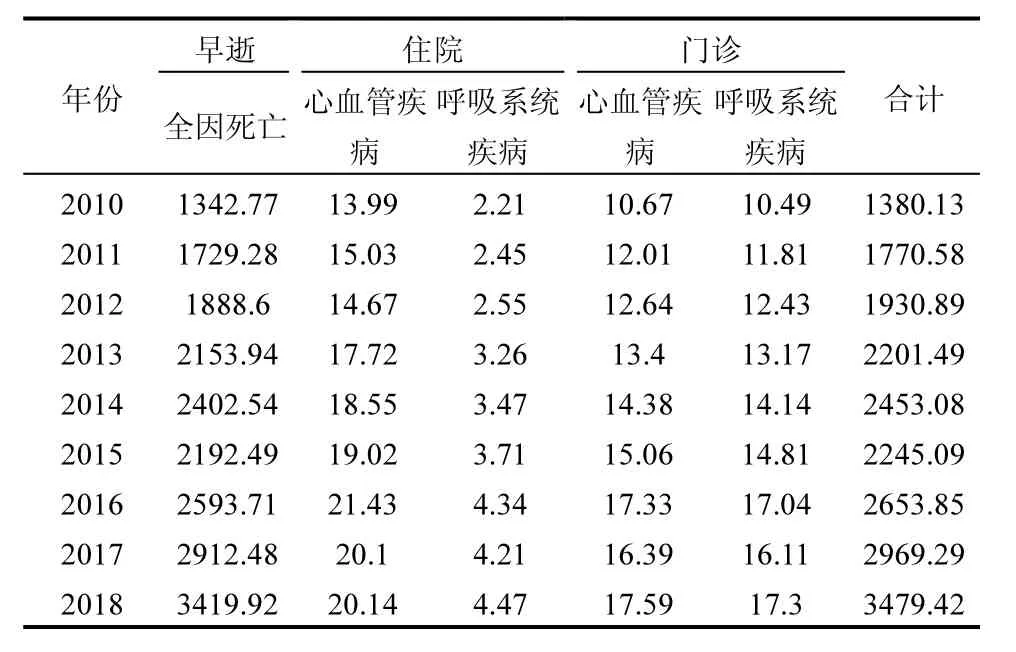

2.5 交通行业PM2.5健康经济损失

根据公式(13)估计得到交通行业造成的健康经济损失,如表 7所示.尽管各健康终点的历年健康损失变化不大,但由于健康终点的单位货币损失随着我国经济水平的不断提高而增加,因此,交通行业健康经济损失由2010年的1380.13亿元增长到2018年的 3479.42亿元,约占历年全国 GDP的 0.33%~0.39%.其中早逝是交通行业健康经济损失最重要的部分,造成的经济损失占总损失 97%以上.以全国338个地级及以上城市 PM2.5年均浓度作为全国平均浓度,利用公式(11)、(13)估计环境PM2.5污染的健康经济损失,2015~2018年,交通行业城市PM2.5健康经济损失占环境 PM2.5污染健康经济损失的比重分别为44%、51%、50%、56%.

表7 2010~2018年交通行业PM2.5排放造成的健康经济损失(亿元)Table 7 Health economic loss caused by PM2.5 emissions in the transportation industry from 2010 to 2018(100million yuan)

2.6 不确定性分析与讨论

2.6.1 不确定性分析 本文在对交通行业进行划分时,为方便估计,简化了燃料类型.例如机动车燃料除了汽油和柴油,还包括天然气、压缩天然气、液化石油气、乙醇汽油、混合动力等;民航燃料还包括生物煤油等;水路燃料还包括生物柴油等新兴燃料.未将这些燃料类型的交通工具纳入模型中,可能会使估计结果偏低.

在式(12)中,由于气象、地理等因素的差异,排放转换系数在不同地区不尽相同,该系数与地区气象条件有关,本文直接采取了各地区的平均水平,可能会使排放转换系数偏大,造成PM2.5浓度估计结果偏低.

在机动车“车辆类型-燃料种类-排放标准”三级保有量估算过程中,存在一定的误差.一是将所有机动车的使用年限设定为15a,实际情况中机动车保有量中占比较大的非营运小、微型客车无强制使用年限限值,因此本文对机动车保有量的估计可能低估.二是使用的广东省机动车生存曲线参数代表性问题,广东省经济发达,机动车部门的节能减排力度高于全国平均水平,小、微型客车使用年限较短,使得本文的估计结果偏低.三是不同的燃料排放标准实施起止日期不一定均是年初、年尾,本文在数据分类时做了调整,将排放标准实施日期统一设定为年末,可能会使估计结果偏高.

本文以 PM2.5为代表性污染物估算交通污染的健康影响,未考虑其他交通污染排放物(如CO、HC、NOx、SO2等)对居民健康的影响.此外,本文仅从国家层面估计健康影响,未考虑地区经济差异、人口密度、地理环境等因素对结果的影响.地区经济发展程度直接影响交通发展程度,进而影响交通行业 PM2.5排放量;而地区人口密度差异也反映在暴露人群数量方面;因此本文的估计结果仅能作为参考数值衡量近年来交通行业 PM2.5排放量的变化趋势及由此造成的疾病负担程度.在后续的研究中,应当以“T-EPH”模型为基础,建立各省的数据库,探讨从省级层面估计我国交通行业健康影响的可行性.

2.6.2 讨论 本文的估计存在较多的不确定性,评估结果仅能反映交通行业 PM2.5污染健康影响的变化趋势.交通行业各部门历年能源使用情况和 PM2.5年排放量表明尽管交通行业的活动水平和燃料使用量增长明显,但排放标准的不断紧缩以及燃料经济性的增加使得交通行业近年来 PM2.5排放量变化较小.在我国交通运输行业蒸蒸日上的情况下,由于单位能耗不断降低以及施行更加严格的燃料排放标准,交通行业 PM2.5年排放量相对稳定.结合我国正在推进的蓝天保卫战,在环境PM2.5浓度下降的情况下,空气污染造成的疾病负担中交通行业的贡献度在不断上升.以全因早逝健康效应终点为例,交通行业的贡献度由2015年的44%上升到2018年56%.在下一阶段的空气污染治理过程中,应当加强交通行业的治理力度.

3 结论

3.1 本文以运输方式为分类基础,早逝、住院、门诊为健康效应终点,构建了自下向上的交通行业“能源消耗-污染排放-健康影响”(T-EPH)评估模型,探讨近年来我国交通行业 PM2.5排放对居民健康的影响程度及关键驱动因子.

3.2 2010~2018年,我国交通行业 PM2.5年排放量在 38.4~42.78万 t之间波动,道路部门和水路部门是最重要的来源.其中道路部门贡献了 63.66%~72.51%的排放量,水路部门贡献了 25.16%~33.12%的排放量.

3.3 2010~2018年,交通行业PM2.5污染引起的居民健康损失变化不大.以2018年为例,全因早逝人数为11.05万例,心血管疾病住院11.79万例,呼吸系统疾病住院7.69万例,心血管疾病门诊475.82万例,呼吸系统疾病门诊467.89万例.

3.4 尽管交通行业健康损失在 2010~2018年间波动较小,但是由于健康终点单位货币损失逐年增长,交通行业造成的健康经济损失由2010年的832.52亿元增长到2018年的1846.54亿元,约占历年全国GDP的0.21%.