我认识你,你不认识我

文/张 辉

当看完电影《我和我的家乡》后,我不禁思绪万千。你的家乡在哪里?距离有多远?家乡发展如何?你是否现在脑中呈现出家乡的画面?你有多长时间没回去看看了?

我出生在一个紧挨着黄河的农耕家庭,爷爷奶奶、爸爸妈妈都是农民。到我这一代,已经在这里生活四代了。

我的童年非常充实快乐。儿时的玩具大部分都是自制的:有大舅做的陀螺和“苏”。陀螺大家都非常熟悉,但这个“苏”大家未必知道。其实,这是一种多人游戏。得用一截15 厘米左右的湿木,用刀削成两个尖头儿,再找来一根擀面杖似的棍子,在地上画一个50 厘米的正方形叫“城”。玩法就是在“城”里用棍子击打“苏”,打得越远越好。另一个人把从“城”里打出来的“苏”再扔进“城”里。如果扔进去则互换角色,扔不进去则继续游戏。

玩胶泥、吹“鼻拗”、玩“洋片”、吃“毛毛捏儿”、推铁圈、玩自制弹弓、吃“桑葚”、等都是儿时的乐趣。那时,我哥用自制弹弓把家里那只大公鸡的腿打折了。我妈从田地回来问怎么回事?我和我哥撒谎说:它生病了。现在想起来还会偷笑。

每逢暑假,我和我哥都会帮爸妈干活。太阳刚刚升起,东边的天色还泛着鱼肚色,我和我哥便起床捎着干粮,撵着一群牛羊向黄河边出发。我清楚地记得我还没牛犊高,走在牛羊后边,大概一个多小时路程,牛羊到了黄河边大口吃草,特别听话。渴了喝黄河水,累了卧在草地休息。我和我哥则跳进黄河分支的水沟里摸鱼。清一色的红鱼,黄河边上会有芦苇,把未成形的芦荡尖儿折断,用来串鱼。太阳快落山时,我和我哥就往家走,两只手拎着摸来的鱼,边走边看着太阳一点点消失在眼前,回到家已经“黑透”了。

随着学业继续,我离开家乡来到城里,毕业后参加工作。慢慢地,回家次数少了,家乡也变了样,坑坑洼洼的道路修成了公路,村里用来灌溉的水井换成了电动水井。但村里那颗大桐树依然矗立在那儿。

前几天回去一趟,呼吸着家乡的空气,沐浴着家乡的阳光,闻着家乡的味道,是如此熟悉、亲切。恍惚间,父母已过半百,想起儿时会因为两块钱挨打,不听话罚跪,妈妈拿着柳条追着我打的画面。最让我印象深刻的还是整天忙碌的父母……

渐渐地,家乡“认识”我,我不再“认识”家乡了。正如我认识你,你不认识我一样。请让我为你写一首诗吧。

家乡是什么?

家乡是迟早要离开的地方,

家乡是偶尔回来的地方;

那亘古不变的黄河,

打着旋涡,时不时地,黄土被无情吞噬;

熟悉的味道,熟悉的星空,

零碎的星星,显得不那么明亮;

三五成群的杨树,像卫士般守护着家乡;

整齐的麦田,鲜明的空地,紧凑的鱼塘;

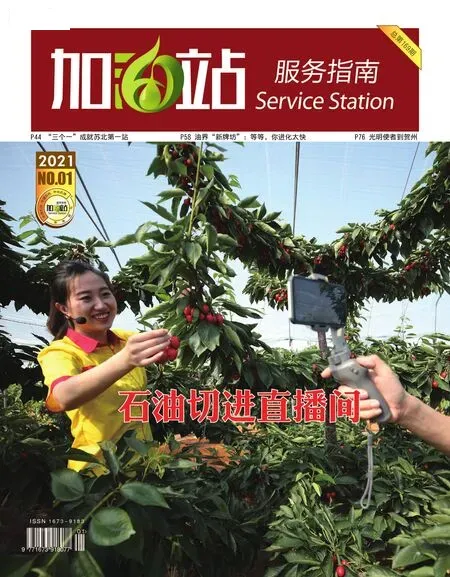

成形的果树,一片连着一片;

枝头的绿果,很是招人待见;

远处野鸡鸣叫,鸟声此起彼伏;

当一阵清风徐来,蝴蝶骄傲地自舞;

正在忙碌的人们,像是镶嵌在田园画中,

我把家乡写成诗,

诗中有画,画中有诗,

更有我对家乡的眷恋。