红树林湿地生态功能及其价值研究文献学分析

生 农 辛 琨 廖宝文

(1 中国林业科学研究院热带林业研究所,广东 广州 5105210;2 海南师范大学,海南 海口 571158)

红树林是生长在热带和亚热带海岸潮间带的木本植物群落,与其生境共同构成红树林湿地生态系统,在沿海地区发挥着巨大的生态作用(林鹏, 1997),被认为是世界上生态功能最为强大的生态系统之一。红树林湿地生态功能的研究不仅有利于人们认识红树林的重要性,还可以为红树林保护决策、生态补偿等提供重要参考。

自Costanza等(1997)对湿地生态价值进行估算研究以来,生态功能价值评估一直都是生态学研究的一个重要方向(崔丽娟, 2002)。最先被人们关注的是红树林的生物多样性保持功能(张乔民, 2001),强调红树林具有低物种组成和高有机质生产的特征(John et al, 1990),对于海岸带生态系统的维护具有重要意义。1990年我国出现第一次比较全面且专门论述红树林生态功能的研究(范航清, 1990)。在过去20多年的红树林研究中,红树林生态功能的评价范围呈现明显的具体化趋势,从全球(Rönnbäck, 1999)、全国(韩维栋等, 2000)具体到某一红树林分布区(丁冬静等,2016)的评价;评价内容也从红树林生物多样性保持、固碳、海岸防护等单项功能的评价(公媛等, 2019; Alongi, 2014; Kathiresan, 2005)转化为红树林生态系统服务价值的评价(蒋隽等, 2013; 伍淑婕, 2006)。评价方法由过去常用的参数法(范航清, 1990)转变为以具体生态数据作为评价基础的多种评估方法(辛琨, 2006)。

本研究结合国内外相关文献,通过比较和分析红树林生态功能评估案例,归纳对比目前红树林湿地生态功能价值评估常用的主要方法,探讨我国红树林生态功能研究中存在的主要问题。

1 研究方法

2020年5月在Web of Science和CNKI数据库分别以“mangrove function”“mangrove value” “mangrove service”和“红树林生态功能”“红树林生态价值”“红树林生态服务”为主题、关键词和题目,搜索截止2020年2月以前出版的文章,同时也利用追溯法来查找文献。

2 结果与分析

浏览上述检索获得的文献,发现研究红树林生态功能研究的文献共376篇。经过对每篇文献进行详细阅读和整理,将文章划分为两类,即:(1)研究红树林的整体生态功能,定义为“综合性研究”论文,共有174篇文章,这类文章只是定性或者简单的对各项功能进行定量描述,并没有对每一项功能进行具体的价值估算;(2)根据生态价值估算方法,对红树林某一特定生态功能进行详细的生态价值评估,定义为“单项生态功能研究”论文,共有202篇,这类文章根据评估的内容不同,采取了不同的估算方法,得到红树林某一单项生态功能的具体价值量。

2.1 研究内容分布

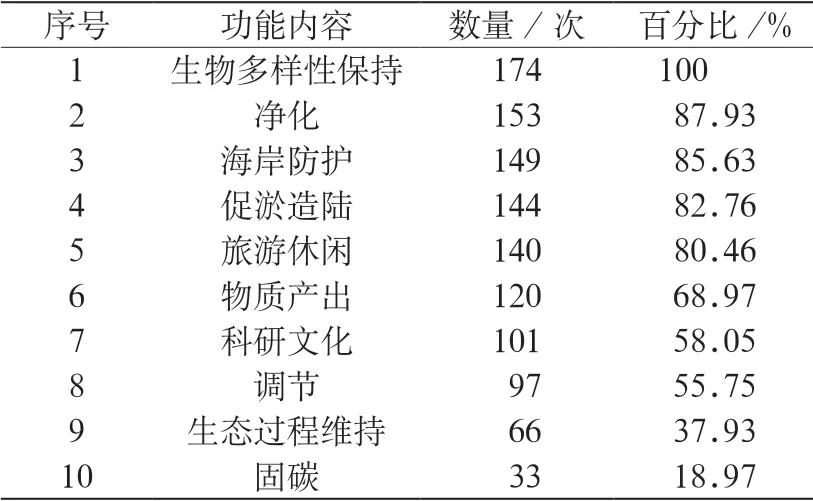

在综合性研究论文中,最受关注的红树林生态功能集中在生物多样性保持、净化、促淤造陆、海岸防护和旅游文化5个方面。其中生物多样性保持功能出现在所有的综合论述文章中,内容包括提供栖息地和保持食物链供给2个部分,可见该项功能是红树林最为重要的生态功能;有88%的文章提到了净化功能,包括降解有机污水、吸附重金属和吸收大气污染物,然而研究结果显示红树林的净化功能具有一定局限性,该项功能是否应该加以利用尚存在争议;海岸防护和促淤造陆功能很早就受到关注,在文献中出现比例占到86%和83%(表1)。

表1 红树林生态功能综合性研究内容统计Table 1 Statistics of comprehensive research contents of mangrove ecological functions

2.2 研究热点分析

在红树林单项功能研究的202篇论文中,研究重点在近30年不断发生变化。从图1可以看出,2000年以前红树林价值估算的重点集中在净化和防护功能;2000—2010年,生物多样性保持功能和促淤造陆功能的价值估算研究增加;2010年以来,固碳功能、旅游功能成为红树林生态功能研究的新热点,一方面说明红树林的旅游文化价值开始突显,同时也说明红树林的固碳功能受到越来越多的关注(mcleod et al, 2011)。

3 红树林生态功能价值评估案例及方法分析

图1 红树林单项生态功能研究统计结果 Fig.1 Statistical results of mangrove individual ecological function studies

红树林最初的生态功能研究以定性评价为主,自Costanza等(1997)全球生态资产价值研究以来,红树林生态功能评价也开始向定量评价方向转变,价值的货币化评价最为直观,也更容易被大众理解和接受,因此成为生态功能研究的基础与核心。

3.1 红树林生态功能价值评估案例

本文总结了近30年国内外红树林生态功能价值评价常用方法(表2)。由表2可知,目前参数法、替代法、市场价格法是红树林生态系统服务功能价值评估常用的方法,且大多数研究套用已有的单位面积价值进行估算,缺乏以具体区域的生态数据为基础开展的价值估算研究;另一方面,由于采取的研究方法、评估对象和评估角度不同,导致同一区域的评估结果也存在很大的差异(杨一等, 2017),说明目前红树林生态价值的估算处于探索阶段。

表2 红树林生态系统服务功能价值评估方法Table 2 Evaluation methods of mangrove ecosystem service function value

3.2 不同方法比较分析

3.2.1 参数法参数法是在缺少生态数据的情况下常采用的一种估算方法,也是红树林生态功能价值评估最常采用的方法,虽操作简便,但可靠性偏低。其参数的时效性存在很大的不确定性,不能很好地反映当前的单位面积生态系统服务价值,随着对红树林生态功能研究的逐步细化和深入,这种脱离生态数据直接通过参数进行计算的方法将会越来越少被采用。

3.2.2 市场价格法指对有市场价格的生态系统产品和功能进行估价的一种方法。该方法是红树林生态功能价值评估常用的方法,尤其适用于物质产出功能和旅游文化功能的评估,但该方法的应用对市场本身的要求较高,如果市场制度不完善,就会使得市场价格并不能真正反映产品和服务的真正价值。

3.2.3 替代法用于所讨论的功能服务不能用市场价格表示时,通过替代品的真实市场价值或能量属性,考察关联人的市场真实行为,间接推断其对生态属性的异质性偏好,进而评估生态系统服务的经济价值。该方法是生态功能评价中常用的方法,确保所选择替代标准的合理性非常重要,避免涵盖内容太广导致估算结果过大,也要避免内容不全导致的估算结果过小。

3.2.4 支付意愿法通过询问对某一生态功能的支付意愿,判断该项生态功能价值的方法。通常是基于调查问卷或者专家打分,是评价生物多样性功能和旅游文化功能常用的方法,问卷的合理设计、发放对象数量和随机性对评估结果影响较大。

3.2.5 生态模型法运用系统分析的原理,建立生态系统的数学模型,模拟生态系统的行为和特点的研究方法。相较于其他估算方法具有估算过程简单迅速、结果相对稳定的优势,代表生态功能价值评估研究和应用的发展趋势。但由于模型的复杂性和运行条件的限制,需要大量详细的、第一手的生态数据支持,目前我国红树林监测方法体系还有待完善,因此模型法的使用推广还需要时间。

4 讨论

红树林生态系统价值评估取得了大量的成果,但还存在以下几个问题:

(1)忽略生态系统的整体性。红树林湿地不仅包括红树林地,还包括周边的自然滩涂和水域(王文卿等, 2007),但目前红树林生态功能评价仅考虑红树林地,忽略红树林做为一个完整的生态系统所包含的滩涂、潮沟,低估了红树林的生态功能。

(2)缺少生态基础数据。很多区域缺乏可靠的生态监测数据,加强红树林生态监测,获取详细的、第一手的生态数据,关系到评估结果的可靠性。

(3)评估方法不完善。可获得的基础数据存在差异,研究人员会选用不同的研究方法进行评价,导致结果相差甚远。因此需加强不同研究方向人员的科研合作,完善评估方法体系。遥感手段(Wang et al, 2018)与生态模型(Kumar et al, 2011)相结合将是未来红树林生态功能价值评估研究的一个重要发展方向。

5 展望

目前虽然开展了大量的红树林生态功能研究,但基于野外监测和调查数据的估算研究较少,大多数研究都采用了参数法,所得到的估算结果只考虑面积差异,其准确性和可参考性较差。因此,未来的红树林湿地估算研究需要在两个方面继续加强:一方面是在红树林湿地生态监测方面,加速形成监测指标和监测方法的标准化,只有这样才能够为生态价值评估提供可靠的数据来源;另一方面,加强生态模型在价值评估中的运用,通过不同区域、不同特征的红树林湿地价值评估比较研究,开发出2~3个适宜红树林生态价值评估的生态模型,结合监测数据,为红树林生态价值提供持续的、可比较的评估结果,服务于红树林湿地的保护和管理。