地域红色文化在高校公共艺术教育课程中的应用

——以湖湘红色文化为例

王健 李铁妮

(长沙理工大学设计艺术学院,湖南 长沙 410014)

习近平总书记在北京大学师生座谈会中曾讲到: “现在在高校学习的大学生都是20岁左右……实现‘两个一百年’奋斗目标,你们和千千万万青年将全过程参与。[1]” 强调了社会主义核心价值观于青年成长的必要性,红色文化作为中华民族解放以及社会主义现代化建设进程中,凝结而成的观念意识形式,其中印刻的红色基因折射出老一辈革命家的精神风范,是青年价值观塑造的指路明灯。然而目前高校中,一是因为红色文化本身政治色彩过重,学生距离感强烈;二是因为红色文化引入课堂的路径缺乏新意,红色教育内容缺乏活态,红色基因传承遭遇瓶颈,亟待破解。麻省理工学院艺术学院的谢普曼教授曾说过 “艺术必将成为高校教学的基础课程” ,如何在公共艺术教育普及视域下,实现红色文化在高校课堂中的文艺体现与创新转化是高校引领红色基因传承的关键突破口。

1 地方红色文化融于高校公共艺术教育的价值分析

1.1 激发红色教育活力,传承红色基因

红色文化作为社会主义先进文化的代表,是高校通识教育的经典教材。 “红色文化记录了中国近现代发展历程中百折不挠的峥嵘岁月,是革命先驱忠国、爱国的印记和符号”[2],其中铭刻的革命精神、理想信念是高校学生作为新时代中国特色社会主义建设者的精神指引,习近平总书记也曾指出: “共和国是红色的,不能淡化这个颜色。” 强调在红色资源的基础上,发扬好红色传统,传承好红色基因,激活红色文化教育活性,利用红色精神有效消除高校学生普遍面临的信仰缺失、道德滑坡、价值观扭曲等消极问题。

1.2 发挥艺术怡情效能,协同思政教育

鲁迅曾道: “美术可以辅翼道德。美术之目的,虽与道德不尽符,然其力足以深邃人的性情,崇高人之好尚,亦可辅道德以为治。” 公共艺术教育基于艺术教育可与道德教育并存这一理念,面向各专业学生,通过艺术教育手段把科学的审美观及创新的审美意识传授给学生,进而情感升华实现道德观和价值观引领。2006年教育部发布《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》,将高校公共艺术教育课程体系划分为半开放式艺术限定性选修课程以及全开放式艺术任意性选修课程两部分[3],以基础性艺术知识课程为主干,辅以不同门类、不同侧重点的赏析类、实践类课程,共同构建公共艺术教育课堂。若将思政课堂中富有革命和政治色彩的红色文化部分引入以上公共艺术教育课堂,一可发挥艺术的怡情效能,借由红色文艺作品实现艺术教育中的文化转向,使红色文化更具大众性、平民性;二可借用数字艺术手段,完成高校美育的现代化建构,丰富红色文化在课堂中的传播形式。

1.3 利用地方特色资源,构建实践课堂

地方特色课程作为公共艺术教育 “金字塔式” 课程结构中的重要一环,其效能主要体现在满足当地人情感诉求以及地方资源的实践利用两方面。从理论层面来说,借由当地红色文化发挥地域符号的意指功能,可增强学生对本土文化的认知能力,建立认同感;从实践层面来说,当地红色资源的实地考察可避免课堂的填鸭式教学,增添课堂互动性,比如地方博物馆、纪念馆作为重要的社会教育机构,承载着一定的地域红色基因,其公共教育性体现在 “藏品的公有性、空间的开放性、公众的参与性”[4]这3个方面,均有利于高校学生实地考察时在开放自由空间中对相关知识进行主动体悟。

2 湖湘红色文化的形式载体与内涵剖析

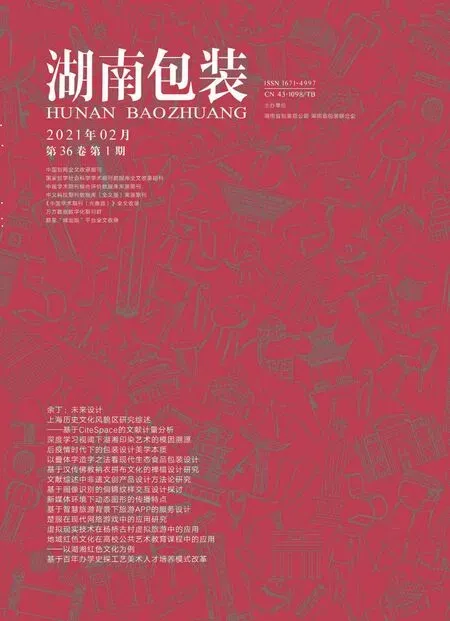

2.1 湖湘红色文化的形式载体

湖南作为 “革命摇篮,伟人故里” ,是近代中国革命的重要源头,红色资源极为丰富,从物质与非物质层面进行细分,大到红色教育基地,小到红色文艺作品,远到湖湘红色英烈,近到新时代湖湘先进人物,均映射出其作为湖湘红色文化形式载体的包容性与时代性(图1)。在此基础上,进行湖湘红色基因的提取,是湖湘红色文化于当地高校公共艺术教育课程中应用的关键。

2.2 湖湘红色文化的意义内核

上文形式载体所承载的湖湘红色文化意义内核——湖湘红色精神,是红色基因传承的核心,正确理解湖湘红色文化的精神实质,是高校学生道德情感升华的关键。湖湘红色精神依托当地红色资源可诠释为4点: “心忧天下的爱国精神、经世致用的求实精神、敢为人先的创新精神和不屈不挠的斗争精神。[5]” 如何借由公共艺术教育课堂释放该精神强大的感召力,协同高校思政课堂的展开,值得探究。

3 湖湘红色文化在高校公共艺术教育课程中的应用策略

3.1 以域近人:突显湖湘红色文化的地域性

红色文化是通过特定地域内民众广泛参与的革命实践从而融于地域文脉的民族特色文化,临沂的沂蒙精神、陕北的延安精神、湖南的湖湘精神等作为革命进程中所积淀的宝贵精神财富,均刻有地域文化烙印,如何在公共艺术教育课堂中 “深入挖掘与阐释地域文化作为地方高校艺术教育特色课程资源深厚的文化内涵以及鲜明的地方文化特征和艺术形式美感,建立课程资源数据库”[6]。首先可从 “艺术导论” 这一限定性选修课程入手,此课程作为基础性艺术理论知识课程,对其他公共艺术教育课程起着指引、导向和规范的作用,其主要从艺术本质、特征、发展等方面论述艺术的基本知识,建立起非艺术类专业学生的审美体系。若抢先将地域文化作为关键要素印刻进体系构建中,可实现地域资源的充分利用,具体方法可参照以下两点。一是借助 “显性” 地域文化,即当地丰富的红色文化形式载体,打造实践课堂,替换 “艺术导论” 这一理论知识课堂中的填鸭式教学。在此可着重借鉴美国的 “STEM教育” 模式,跨学科性作为该模式的核心特征, “意味着教育工作者在STEM教育中,不再将重点放在某个特定学科或者过于关注学科界限,而是将重心放在特定问题上。[7]” 因此教师可通过给学生布置特殊任务的方式构建互动课堂,驱使不同专业学生从艺术学科视角出发主动整合思政相关知识,更可使得印刻红色基因的地域特色资源通过学生实践考察的方式在特殊任务中得到充分利用。以文和友为例,教师可在课堂中布置课题:考察分析 “超级文和友” 中烙印的老长沙红色文化记忆,并要求学生系统整合后以组汇报成果,驱使学生有意识建立地域艺术资源与红色文化之间的创造性联系。文和友作为长沙特有品牌,以还原20世纪80年代老长沙风貌为装修亮点而走红,荣获多项设计大奖,而老长沙作为 “革命摇篮” 湖湘的代表性城市,城市生活中的点滴不免透露出 “红色热潮” 的痕迹,墙上的海报、日历、商店里的小人书、书店里的文学作品……均在文和友的装修细节中留下印记(图2)。艺术审美性强调的重点之一正是对客观社会生活的反映,因此对文和友装修艺术风格、细节进行挖掘并分析有利于学生基于沉浸式的场域,体验感知当时老长沙人民对湖湘红色文化的热情与推崇氛围,体会红色文化以自然姿态融于生活的真挚与质朴,并进一步懂得艺术审美特性中情感的凝聚。这种在课堂知识体系上建立新联系,发现新问题的方式既可以增强学生研究红色文化的兴趣,又可以美育的方式激发学生的创造力和想象力。

图1 湖湘红色文化形式载体例举

图2 文和友 “时光商店” 里的小人书

图3 “2020长沙市杜鹃花艺术节” 群舞作品《半条被子》

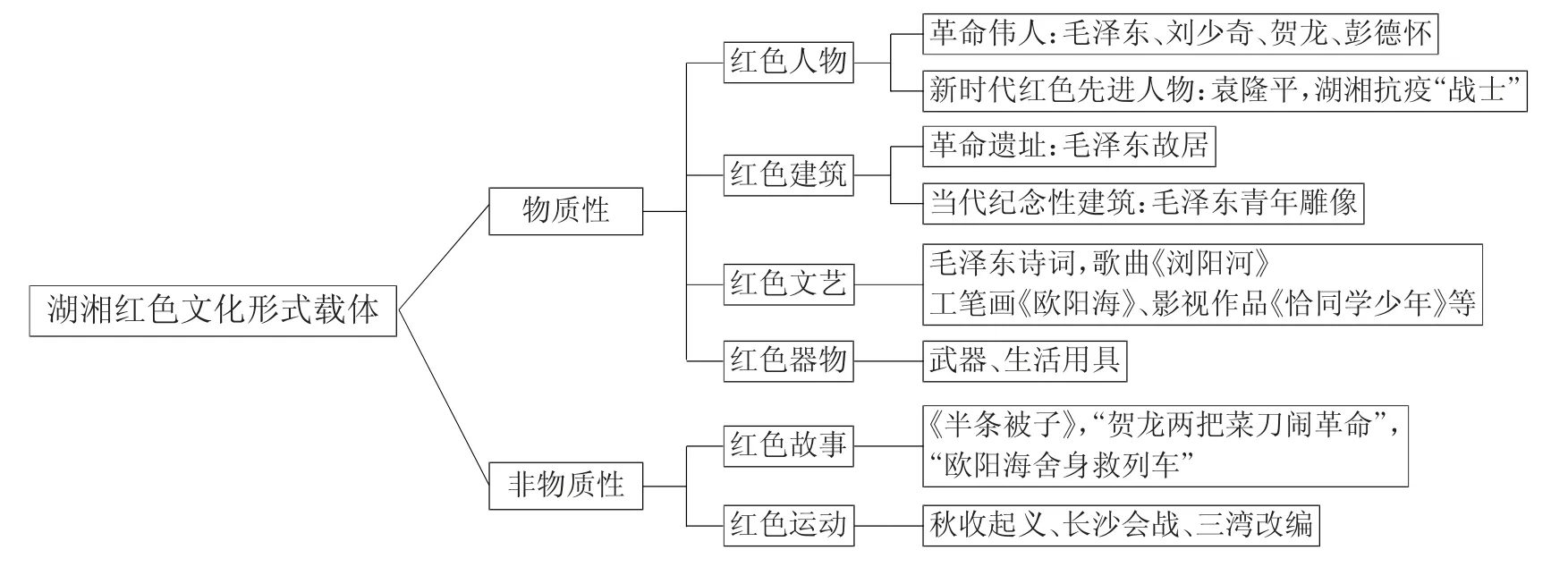

图4 毛泽东书法作品《采桑子·重阳》

图5 湖南省儿童医院感染科护士胡佩的 “手”

二是借助 “隐性” 地域文化,即在 “艺术导论” 课堂中发挥好地方红色精神的艺术导向作用,明确艺术本质是反映现实、寄托情感的一种文化,带领学生主动探寻红色文艺的精神层面,助力地域红色文化的可持续发展。具体可引导学生以红色时代的湖南人才群体现象推演湖南人精神特质,协同打造学生心中的湖湘人人设,以此感召学生主动传承先辈 “经世致用” 的务实精神;或引导学生调查当地红色故事、红色事件,并鼓励其通过一定的艺术手段作带有自己独特见解的复述,在此过程中驱使学生搭建其独有的红色文化意义内核框架。如在 “2020长沙市杜鹃花艺术节” 中,中南大学学生协同老师共同编排的群舞《半条被子》(图3)参加演出,以红军在湖南汝城沙洲村 “半条被子” 的经典故事为原型,描述了长征时期3个女红军战士与大娘徐解秀之间发生的感人故事,该创作既深化了学生在编排过程中对故事主人公情感与思想的细腻感知,又通过艺术作品搭建起了红色故事的情感升华桥梁,是红色文化赋予学生自身思考并加以传播的典型例子。

3.2 以情动人:展现湖湘红色文化的生活性

艺术讲究以情动人,如何将红色文化以艺术形式引入公共艺术教育课堂,从审美角度完成红色文艺中的文化转向,协同思政课堂中红色文化的平民化转型,亦是本文探讨重点之一。以湖湘红色文化为例,大多数学生被灌输的湖湘红色文化都局限于宣扬毛泽东、彭德怀等一代革命家的功勋战绩,切入角度过于神圣崇高,人物英雄感过强,学生难以建立亲近感,更难深挖文化内涵。周作人曾说过: “平民文学应以真挚的文体,记真挚的思想与事实。既不坐在上面,自命为才子佳人,又不立在下风,颂扬英雄豪杰。” 艺术诚如文学,彰显普遍人民性、生活性更能以一种接地气的方式触动人心。在此思路上,人们可通过艺术的怡情效能,从 “美术鉴赏” “书法鉴赏” “影视鉴赏” 等赏析类艺术限定性选修课程入手,在课堂中以小组模式引导学生从美学角度赏析红色文艺作品,实现湖湘红色人物塑造立体化,故事讲述生活场景化。

以毛泽东这一重要湖湘红色人物塑造为例,一来毛泽东除去伟大革命家的身份,其在诗词与书法方面也造诣颇深,无论是峥嵘岁月还是和平年代,他都不曾停止自己对书法的艺术追求,其书法行追羲之,草赛米芾,狂傲不羁,挥洒飘逸,独树一帜,被誉为 “毛体” 。作品(图4)中呈现的狂放 “气性” 蕴潜着桀骜不驯的反叛意识,沉积着毛泽东不因循世代沿袭的陈规陋习,乐于接受新思想的时代意志,是湖湘红色精神 “敢为人先” 的典型体现。教师可在公共艺术教育课堂中引导学生赏析毛泽东不同阶段的书法诗词作品,从笔法、诗风等美学角度切入国家领导人的精神世界;二是毛泽东成为国家领袖之前,也曾是老长沙闹市中一介普通青年,其日常话语中常流露出质朴的乡土之情,如1958年4月毛泽东视察湖南,在闲谈中说道: “几十年没吃火宫殿的臭豆腐了,我还是在湖南第一师范读书的时候,常到那里去吃风味小吃。” 当月他便前往火宫殿就餐,后被长沙油画家杨克以《毛主席在火宫殿吃臭豆腐》这一油画作品记录下来。若在课堂中引导学生对画作中毛主席的神态刻画进行赏析、联想,可以现存老字号美食为中介建立起红色伟人与学生之间的情感纽带,完成红色人物的温情化转变。

3.3 以时育人:聚焦湖湘红色文化的时代性

习近平总书记在会议中曾指出,做好高校思想政治工作,要因事而化、因时而进、因势而新[8]。红色文化作为先进文化代表,随着时代发展也不断呈现出新风貌,比如经世致用的湖湘精神,便通过不同时代延伸,成功打造了 “电视湘军” “出版湘军” “动漫湘军” “演艺湘军” 等一大批文化品牌。但现有高校中对红色文化的研究,大多停留在抗战时期,具有跨时代性质的社会主义思想艺术价值的体现还较为稀少。除此之外,信息时代互联网环境嘈杂,如何通过新时代的先进红色文化保持学生明辨是非的能力,摒弃难以被互联网过滤的垃圾文化,也具有探讨意义。

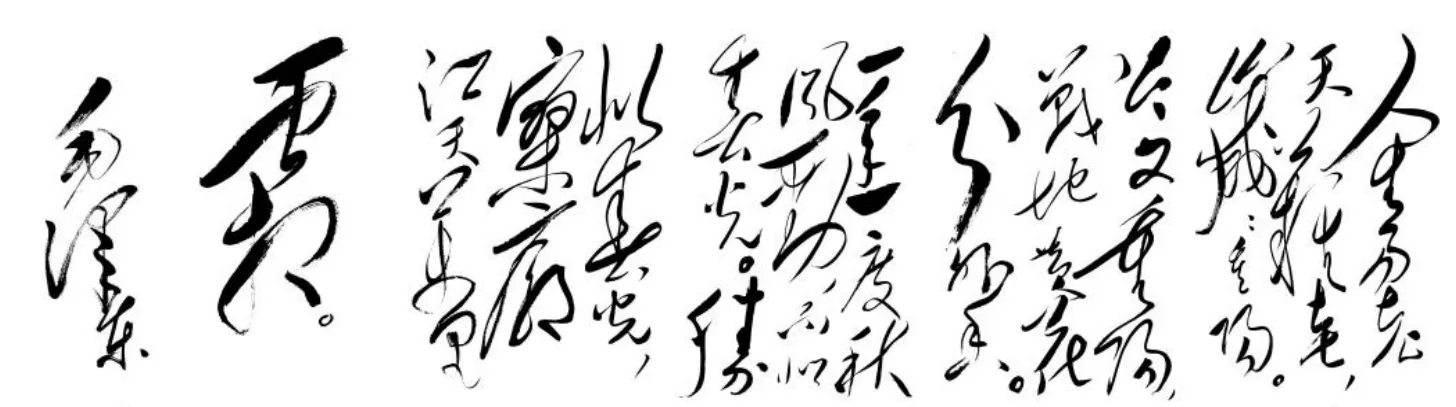

仍以湖湘红色文化为例,高校公共艺术教育可在上文的理论类课程、赏析类课程基础上,开展诸如 “图形图像艺术设计” “数码影视摄像与策划” “广告创意解析” 等以体验为重点的艺术实践类课程,引导学生通过媒体艺术等数字化视域下艺术呈现的新路径,包括但不限于短视频、微文、动画、游戏等方式,结合湖南时代热点、时代先进人物赋予湖湘红色文化新内涵,中和学生对革命历史事件认知浅薄这一现象。如顺应中国打响 “抗疫大战” 这一背景,教师可在实践课堂中布置作业,鼓励学生深入湖湘社会考察,结合课堂所学艺术技能来记录此次疫情中湖南大大小小的英雄事迹。这些事或刻骨铭心,或只是一些细微而平凡的细节中流露出的温情,学生可自由选择角度,主动感知乃至延续其中的先进湖湘红色基因。具体可见疫情期间曾广泛传播于各大媒体平台的一张照片,其拍摄对象为疫情中湖南省儿童医院感染科隔离病房 “95后” 护士胡佩的手(图5),简简单单的构图,毫无后期美化的真实原片,第一视角的呈现,将观者视线聚焦于细小且密集的伤口,其中痛楚彰显着胡佩乃至千千万万抗疫英雄不屈不挠的斗争精神。

4 结语

综上所述,红色文化作为中国共产党引领革命实践所凝聚成的宝贵精神财富,具有天然的价值导向作用。如何在时代语境下利用地域资源,通过公共艺术教育赋予红色文化生活、时代、地域特性,打破高校学生的认知屏障,笔者以湖湘红色文化为实例提出了几点思考,望借艺术的怡情效能推动红色文化平民化转向,打破学生对红色文化的刻板印象,为美育协同德育的通识教育体系提供些许参考价值。

(文章图片均来自网络)