跨国小镇,奇特边界

张侃

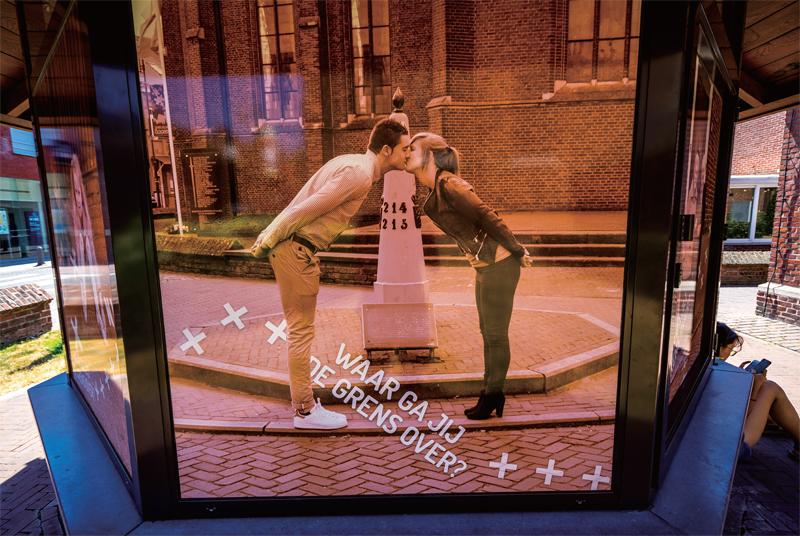

巴勒小镇旅游宣传照

如果印象中戒备森严的国家边境线,从一条道路、一座建筑,甚至是一个房间中穿过,会发生什么?

欧洲的小镇巴勒(Baarle),就拥有这样奇特的边界。小镇之中,会不会密布铁网、高墙林立?这里的居民,又过着怎样特别的生活?这是我来到巴勒前,心中最大的疑问。

不过,这里没有铁网也没有高墙,一切似乎都跟一座普通的欧洲小镇无异。唯一显得与众不同的,大概就是地面那些有意标注的边界线,提示着“比利时(B)”和“荷兰(NL)”。

小镇“擦边球”

巴勒的“普通”并不令人意外。在欧洲, “国家”的概念其实跟我们的理解并不相同。

以比利时和荷兰为例,居住在比利时北部的弗拉芒人,跟边界另一侧的荷兰人,是完完全全的“兄弟民族”。他们各自讲的弗拉芒语和荷兰语,差别可能比中国一些相邻县的方言还小。

因此,在这座“跨国小镇”,文化的差异并不明显,但两国的法律完全不同。比如,荷兰和比利时都执行严格的垃圾分类法,并将垃圾各自分为4类。然而具体的分类标准却有细微的不同,更何况一国没有义务处理另一国居民的垃圾。于是,在一条被边界线穿过的街道上,必须至少放上8个垃圾桶,才能同时满足两国的垃圾分类法律。

要是你的房子“不幸”被边境穿过,不仅意味着在家上个厕所也能“出趟国”,还意味着需要交两份房产税,买两份房屋保险。若是要在横跨两国的土地上开工厂,就更麻烦了—必须精确测量每个工位所在的国家,继而按照对应的法律雇佣工人,甚至得按每个国家的假期给不同的工人放假,哪怕他们的工位相隔只有2米……

不过,法律不同除了带来不便,也产生了许多便利的“擦边球”。荷兰禁止销售烟花爆竹,而比利时禁止销售成人光碟。但在巴勒镇,这都不叫问题:你可以轻松地在比利时的土地上买到烟花爆竹,在荷兰的土地上买到成人光碟,因为法律只禁止销售不禁止持有,這样做便完全合法。

此外,荷兰法律禁止商店在周日营业(每月第一个周日除外),而比利时并没有类似的规定。这样看来,小镇居民周日买东西,只能去比利时一侧的商店,无疑等于把当天的商机全让给比利时人。因此,荷兰政府不得不给这个镇子特别豁免,让这里成为荷兰唯一允许商店周日营业的地方。

而把“法律擦边球”打得最好的,还得数一位荷兰的电影发行者。1973年,一部名为《土耳其水果》的荷兰电影上映,可片子却没有通过比利时的审核。巧的是,国境线刚好从小镇的文化中心穿过。于是,发行者巧妙地在这里安排了一次“比利时公映”。那一晚,闻讯而来的比利时警察,只能无可奈何地看着坐在比利时领土上的观众,齐刷刷把目光投向大厅另一侧、位于荷兰领土的银幕上。

巴勒地图

天然“犯罪热土”

这些“法律擦边球”,尚且算是有趣,但一些真正的违法行为,却也因为错综复杂的边境线变得难以追查。

比如,公司特意开在横跨两国边界的房屋里,遇到一国来查税,就立刻将账本“转移”到另一国境内,声称“营业都发生在另一国”,于是永远都不用交税;银行更是特意将柜台和金库分别设在两国境内,在光天化日下洗钱。两国的执法部门心知肚明,却谁也拿不到完整的证据。

曾经最普遍的违法行为还是走私。在1993年“欧洲单一市场”生效前,荷兰和比利时有着不同的关税政策,因此催生了不少“水货客”。而因为“跨境”实在太容易,走私一度分外猖獗。

/ 一些真正的违法行为,却也因为错综复杂的边境线变得难以追查。 /

荷兰的畜牧业远比比利时发达,为了保护本国农民,比利时设定了较高的进口关税。而欧洲人每天都需要的奶油,便成了首当其冲的走私品。理论上,比利时海关可以抓捕携带大量奶油进入比利时领土的人,因为那显然超过了自用的数量。然而聪明的荷兰人,把奶油商店直接开在距离比利时边界只有10米的地方—完全合法,却可以让“水货客”们更出其不意地越过边境。一些妇女更直接假装孕妇,在宽松的衣服里塞进大量奶油越境。

不能给孕妇照X光,挨个搜身效率太低又可能被真孕妇投诉,海关官员想出了个“绝招”:礼貌地请每位跨境的“孕妇”进一间烤着火炉的温暖房间等待,不一会儿,就能看见融化的奶油从假孕妇的裙摆下流出来。

不过,在战争期间,国境线的复杂反而带上了几分悲壮。一战时,比利时本土被德国占领,而荷兰却始终保持中立,德国人无法在不经过荷兰领土的情况下去占领巴勒的比利时飞地。因此,巴勒成了比利时最后的“自由领土”。

一部完整的无线电台被偷运进这里,也让这里成了比利时最后的“抵抗中心”。荷兰政府不想得罪德国,引火烧身,只得围绕整个巴勒镇修起一圈戒备森严的铁网,并严查进出人员和物品。有一天,荷兰警察抓到了一名准备向无线电台运煤的工人,可那人却坚称自己正位于比利时领土。

无奈之下,他们只能去土地注册局查看原始地契。结果证明他真的是在比利时领土上—尽管距离边境只有40厘米,但这已经足够成为他被放行的理由了。

消失的藩篱

这座独一无二的飞地小镇,是怎样形成的?

遍布小镇的边界线

这个故事还要从欧洲中世纪的1198年讲起。那一年,统治这里的布拉班特公爵亨利一世,将现在巴勒镇周边的土地赐予了当时的布雷达男爵戈弗里德。但他同时保留了对其中一些已经盖上房子或是开垦为耕地区域的管辖,用于收取租税。

后来,布雷达男爵的称号被拿骚家族继承,他在巴勒镇拥有的土地从此称为“巴勒–拿骚;而属于布拉班特公爵的土地,则称为“巴勒–赫托格”,“Hertog”即是荷兰语的“公爵”。那时的欧洲,还没有现代国家的概念,“布拉班特公爵”和“布雷达男爵”不过是两个贵族的称号,自然不存在国界的问题。

直至1831年,比利时从当时的荷兰王国正式独立,原先的贵族们也纷纷投靠选边,布拉班特公爵归顺了新生的比利时,而布雷达男爵则投靠了荷兰的国王。从此,巴勒镇从“分属两个家族”,变成了“分属两个国家”。到了1843年,两国正式勘测边界时,因为巴勒镇附近土地归属实在太复杂,因此从214号到215号界碑之间的这个区域,索性被直接跳过,成了两国边界上长久存在的“一个洞”。

/ 约定俗成的规则是:唯一的正门在哪国,房屋地址、归属权益就属于哪国。 /

之后的100多年里,两国多次想通过交换土地等方式,解决这个巨大的历史遗留问题,然而屡屡遭到当地居民反对。毕竟,谁也不想因为土地交换,让自己世代居住的土地变成“外国”吧!

直到1995年,两国终于放弃了交换土地的想法,找出几百年前的地契,准备精确勘测后正式划定巴勒镇附近的国界。没想到,这一勘测,竟发现原先界线划分中的不少错误。一直以来,镇子里的很多房屋,尽管横跨两国领土,但只能有一个地址。约定俗成的规则是:唯一的正门在哪国,房屋地址、归属权益就属于哪国。

有一位已经86岁高龄的老太太,本来家门开在比利时一侧,她也当了86年的比利时人,可一通测量下来,她的家门实际竟位于荷兰一侧,被要求把国籍换成荷兰。活了大半輩子,突然发现自己成了“外国人”,她自然坚决不从。幸好镇长帮她想了个主意:在房子比利时那侧再开一扇门作为正门,让可怜的老太太成功“做回比利时人”。

比利时市政厅悬挂的欧盟旗帜,正好位于同为欧盟成员的荷兰土地之上

“前门原则”成功解决了许多争议的问题,可还是有唯一的例外:一家人的正门,竟被国境线不偏不倚地穿过,于是这栋房子也成了镇上唯一拥有两国地址的房子。据说这家人最爱玩的游戏,就是用自家的荷兰地址,向比利时地址寄一封信,然后静静等待这封信跨过两国的千山万水,再回到自家门口。

另一座被国境线穿过的有趣房屋,是比利时一侧的市政厅。为了给两国机构一个“各自坐在自己国家”开会的机会,比利时新建的市政厅,特意找荷兰“借”了一些土地,让国境线刚好从会议室大厅中穿过。就连门口的旗杆也充满创意:比利时的国旗和当地市旗,当然得位于比利时领土,而同时悬挂的欧盟盟旗,又刚好落在同属欧盟的荷兰土地上。

如此看来,在巴勒呈现的两国关系,确实是“不同族群和谐共处的典范”,但不和谐的琐碎也时有发生。有段时间,由于镇上的孩子们要根据国籍上不同的学校,对彼此有种天然的敌视。每到上下学时间,经常出现两国孩子“打成一团”的场面,以至一度要错开两国学校的上课时间。

/ 随着欧洲一体化的加深,“国籍”的概人正在努力追求的终极目标吧。念在小镇居民心中也变得越来越淡。 /

如今,随着欧洲一体化的加深,“国籍”的概念在小镇居民心中也变得越来越淡。居民都意识到了家乡的独特,开始联手搞起旅游业。他们号称自己是“全世界最特别的小镇”,每天忙着接待源源不断的游客……

巴勒镇的独特景象,让我不禁重新思考“国家”“民族”的真正意义。“国界”对中国人而言,无疑是件重要的事,因此我一度无法理解,像巴勒镇这样的地方,两国居民是如何彻底打破国界的藩篱,在同一座小镇中和谐共处。

我曾向一位欧洲朋友表达过我对欧盟“超国界”理念的羡慕,谁知他说:“你们中国在2000年前就做到了啊!”

我这才意识到,对欧洲人而言,“国界”应该类比的是我们中国的省界甚至市界—旅行中,我们常常根本意识不到它们的存在。而“外国人”在很多时候,也不过相当于我们的“外省人”罢了。或许,中国人的确不需要羡慕欧盟,像中国今天这样的“大一统”、在整体内部彻底消除界线,才是欧洲人正在努力追求的终极目标吧。