环境规制执行对企业绿色创新的影响

吴力波 任飞州 徐少丹

摘要 环保的集权制度可提升环境规制执行的严格程度,从而有效降低分权体制带来的政企合谋可能;但企业创新在中央垂直管理下受何影响,也即波特假说是否成立依然有待验证。文章通过构建有关企业创新选择的理论模型,证明中央垂直化监管能够促进企业进行绿色创新,并且相比于创新能力弱的企业,创新能力更强的企业会进行更多的绿色创新。实证部分,文章使用2005—2009年企业面板数据,研究了2007年原国家环境保护总局提出的国家重点监控企业政策对废水排放企业绿色专利创新的影响,对理论模型所得结论进行了验证,为弱波特假说提供了新的支持。双重差分的结果显示,被纳入重点监控名单后,企业的绿色专利和绿色发明专利有显著提升,并且回归结果通过了平行趋势检验和安慰剂检验,使用PSM-DID方法后结果也依然稳健。经企业异质性分析发现,企业创新能力会强化上述政策效应,也即高创新能力的企业相比低创新能力企业会增加更多的绿色专利。上述结论具有较强的政策意义:①在我国环境标准趋严背景下,仅依靠地方监管存在诸如执行不力等问题,中央监管在一定程度上可克服上述弊病。②企业异质性分析结果也提示我们在实行上述中央监管政策时切勿“一刀切”,要注意环境规制的设计强度和执行强度,同时考虑企业自身实际,保护企业在适度政策压力下进行绿色创新,或有序引导退出现有市场。③仅依靠单一的中央或地方监管是无法胜任目前复杂的环境治理任务的,需要通过严格的环保制度设计,形成中国独有的环境治理格局。

关键词 重点监控企业;绿色创新;环境规制

波特假说是环境经济学中一个历久弥新的话题,对于环境规制是否能够产生创新效应的研究从政策、污染物、国家、区域等多个维度进行了大量的实证检验,规制的严格执行是否有利于强化技术创新效应则未得到充分挖掘。规制的严格执行意味着形成持续稳定的督查机制,提高违法成本,从而促使企业改变投资决策,强化技术创新,增强核心竞争力。国家近期出台《关于构建现代环境治理体系的指导意见》,说明环境治理能力的提升直接关系着我们能否最终打赢这场蓝天、碧水、净土保卫战。环境规制的监督主体由地方政府和中央政府共同扮演,但在中国财政分权的体制下,地方环境管理由该管辖区的地方政府负责[1],地方政府在环境治理上一度呈现“逐底竞赛”的特征[2],环境规制难以发挥其实际作用。由于可能存在的内生执法问题[3],企业所支付的排污行政处罚远少于技术创新减排成本,环境规制难以实现原有政策目标。监督权从地方向中央的转移,是否能够有效提升规制的严格执行,进而强化企业的技术创新效应,是本文要着力研究的问题。

為落实“十一五”计划中有关环境治理的目标与任务,原国家环境保护总局于2007年提出国家重点监控企业名单。这一制度旨在直接掌握重点工业污染源的排污信息。被纳入重点监控企业名单后,企业需要安装自动监控系统,监测部门每月对企业污染进行核查,这在实质上保障了环境监督和法律法规的贯彻实施。而上述政策制度,也可视作一次准自然实验,用以研究政府对企业的环境规制趋严后,企业排污行为会否由此改变,企业是否更倾向于进行绿色创新。作者使用2005—2009年中国工业企业数据库、企业污染数据和企业专利数据库,基于重点监控企业这一准自然实验,研究了环境规制执行对废水排放企业绿色创新的影响,并讨论了企业创新能力异质性,从微观层面为弱波特假说提供了新的支持。

1 文献综述和理论机制

1.1 文献综述

现有研究已对两控区、排污费征收改革和环保重点城市等环境政策进行诸多讨论[3-6],并从不同视角验证了环境政策的有效性。但也有部分研究发现,在环境政策的严格程度之外,还需考虑环境规制执行的有效性,如在排污权交易试点运行过程中,地方政府普遍认为现有人员编制无法保障环保工作的顺利进行[7],而这一问题在环境事务地方分权背景下,由于人员和体制腐败[8]、地方政府之间的环境博弈等[9-10]而更加严重,环境规制执行的有效性不足。

与分权制度相比,环境集权可通过降低层级部门滥用职权的可能,以增强政策实施的一致性和延续性[11],因而环境事务的中央集权也是应对“逐底竞争”的有效方案,可对地方政府提供强有力的限制[12-13],并且,上述结论也在地区及企业层面得到验证。赵琳等[14]通过2003年陕西省环境保护行政管理体制改革这一准自然实验,发现陕西省各县市环保局管理权限被上一级环保部门上收后,各地区污染显著降低,验证了中央垂直化管理的有效性。而Tian等[15]则从企业视角出发,选取270个高污染行业上市公司为样本,研究发现2016年中央环保督察工作使得上述企业股价出现显著降低,其中国有企业较非国有企业受到的影响更大,从侧面说明环保督察力度增强会对企业生产行为产生直接影响。由此,中央垂直管理下环境保护的中央集权可有效克服分权体制带来的政企合谋,强化环境执法的力度。

另一方面,根据波特假说的核心观点,合理设计并能够严格执行的环境规制可以激励企业创新[16-17]。进一步,由弱波特假说可知,企业在环境规制下进行创新,其环境表现改善但对利润的影响并不确定[18]。相比命令控制型政策,市场激励型政策如环境税、污染排放权交易等灵活的环境规制更能激励企业使用清洁技术以降低污染处罚[19-21],一系列实证研究在地区、行业层面和微观企业层面验证了以上观点[22-26]。也有研究从环境规制执行的严格程度讨论上述问题,如张彩云和吕越[27]认为,如果严格执行环境规制,则会抑制企业研发创新,较为宽松的规制执行强度下波特假说才成立。然而,更多的研究发现,在市场激励型环境规制推行的过程中,企业并不一定会强制执行政策。特别是在发展中国家,受经济增长与环境保护冲突影响,其严格执行环境规制的意愿有限,环境法规对企业减排选择的影响并不明显[28-30],这也导致波特假说失效。

对现有文献进行总结可以发现,一方面,中央垂直管理可以有效提升环境规制执行强度;另一方面,弱波特假说成立与否受环境规制执行强度影响。即在环境规制相同的情况下,中央监管模式的改变会通过改变环境规制的执行强度,以影响企业的减排创新选择。本文所研究的重点监控企业制度,其重要特征在于将监测下沉到企业,由“地方单一监督”转向“中央和地方双向监督”,实质上加强了环境规制的执行强度。与本文较为接近的研究中,Zhang等[31]构建了企业、地方政府和中央政府的博弈模型,证明在重点监控企业政策下企业不得不进行减排以避免被中央惩罚,并使用断点回归方法对该政策的有效性做了详细论证,发现企业在被纳入重点监控名单后,其水污染排放有了显著的降低。但是企业在重点监控政策下,绿色创新是否被进一步强化,企业能否达成降污和技术进步的双赢等问题则欠缺讨论,而这也是本文的主要研究内容所在。

1.2 理论机制

通过文献梳理,本文所要探讨的影响机制如下:企业受中央垂直化管理后与地方政府合謀的可能性大大降低,为了应对严格的环境规制,企业需要进行绿色创新以降低生产成本。若企业绿色创新提高,则说明弱波特假说成立。下面作者会通过理论模型对上述影响进行机制说明。

文章理论模型参考Qiu等[32]的设定,假设企业同时生产中间品x和最终产品q,其中中间品生产会产生污染,最终产品由中间品x加工得到,生产最终产品不会产生污染。中间品x的生产函数设定如下[33]:

假说一:重点监控企业政策可以促进企业进行绿色创新。

更进一步,由于Δk*中与φ相关的两项均为φ的减函数,因此易证得Δk*φ<0,也就是说受到重点监控政策影响的企业中创新能力更强的企业创新投入会更高。据此得出:

假说二:重点监控企业政策下,相比于创新能力弱的企业,创新能力更强的企业会进行更多的绿色创新。

2 数据来源与变量说明

文章关注被纳入国家重点监控企业名单后,废水排放企业是否会采取绿色创新方式进行减排。考虑工业企业为我国主要的废水排放来源,关注我国工业部门,并从微观企业层级的视角进行研究。文章的数据来源主要为中国工业企业数据库、《2007年国家重点监控企业名单》、专利数据库和中国企业污染数据库。

考虑文章研究问题,设定核心被解释变量为企业专利。参照He等[34],文章考虑了企业名称可能出现的各种变更情况后进行模糊匹配并人工校验,最终得到1998—2009年中国工业企业数据库与专利数据库的匹配数据集,作为文章专利数据的来源。专利根据审核进度可分为已申请专利和授权专利,授权专利是已申请专利的子类,本文所使用的数据均为已授权专利。

根据理论模型,企业创新的目的是减少污染中间品的投入,因此文章主要关注企业绿色专利创新。绿色专利的定义,我们根据国际专利分类(international patent classification,IPC)委员会制定的环境友好型专利技术的完整分类目录(IPC green inventory),将属于该目录的专利认定为绿色专利[24,35]。根据专利类型,专利还可以分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利。由于IPC绿色专利分类目录仅包含发明专利和实用新型专利,文章后续将绿色专利细分为绿色发明专利和绿色实用新型专利进行讨论。

样本选择方面,首先需确定哪些企业为重点监控企业。重点监控企业名单根据污染物性质主要可分为废水重点监控企业和废气重点监控企业。在1998—2009年,化学需氧量一直是重点污染物,因此本文重点关注水污染,即废水重点监控企业国家重点监控的废水企业的确定方法是:在2005年全国环境统计数据库中,以8万多家重点调查企业为基础,分别对工业化学需氧量、氨氮排放量从大到小依次排队,筛选出排放量之和占工业排放总量65%的一部分企业,作为国家重点监控对象。资料来源:http://www.gov.cn/zfjg/content_566589.htm。。由于仅通过中国工业企业数据库无法判断企业是否为水污染企业,文章将中国工业企业数据库和中国企业污染数据库根据法人代码和企业名称进行匹配,并剔除无化学需氧量排放的企业,以保证实验组与控制组企业所排放的污染同质。由于2007年的国家重点监控企业在2005年全国环境统计数据库的基础上确定,因此2007年的重点监控企业在2004年可能尚未成立。因此本文选择2005—2009年均存续的中国工业企业作为研究样本,构成一个时间跨度为五年的平衡面板,以进行下一步双重差分分析。工业企业数据库的匹配参考杨汝岱[36]。

对于控制变量的选择,由假说二可知企业的绿色创新选择受企业创新能力影响,因此文章选择企业工业总产值、从业人数和总资产作为控制变量。其中总产值代表企业产出,企业获得利润后才有能力进行创新投入;从业人数代表潜在科研人员数;由于企业规模对企业创新有显著的正向作用[37],因此选择总资产控制企业规模大小。上述变量来自中国工业企业数据库,同时控制企业生产率,将其作为企业创新能力的代理变量。对于控制变量的处理,参考聂辉华等[38],将从业人数小于8的企业和流动资产小于总资产的企业剔除。本文还剔除了总资产与工业总产值小于0的企业,并将所有控制变量取对数处理。由于很多企业专利数量为0,专利变量在加一后取对数处理。企业生产率则使用OP方法进行计算[36],计算过程中的变量缺失值使用年平均增长率进行补全,最后剔除企业生产率缺失的企业。变量的描述性统计如表1所示。

由表1可知,五年均存续的废水排放企业一共有8 791家,其中有710家为重点监控企业,8 081家非重点监控企业。通过对两类企业描述性统计的对比可以发现,重点监控企业所有变量的均值都比非重点监控企业更高。由于环保总局是将排放最高的65%的企业列为重点监控企业,而排放作为生产过程中的非意向产出,排放越高的企业其生产能力也就越强。而且在非重点监控企业中,还包含许多小企业,这些企业拉低了控制组的均值。因此重点监控企业的企业规模会比非重点监控企业更大。

3 基准回归分析

3.1 平行趋势检验

双重差分方法应用的前提是满足平行趋势[39],即在政策实施前的时间内实验组和控制组之间专利数量的变化趋势基本一致。具体模型如下:

式(14)中yeart表示时间虚拟变量,如year2005表示变量在2005年为1,其他年份为0。以2007年这一政策实施的年份作为基年,交互项系数αj(j=1,2,3,4)代表其他年份相对于2007年的动态处理效应。列向量Xi,t是控制变量,包括企业总资产、从业人数、总产值和企业生产率,最后一项是残差。在实证中,本文还包含省份-时间固定效应、行业-时间固定效应和个体固定效应。本文研究的时间段为2005—2009年共五年,因此时间虚拟变量交互项共四个。

平行趋势检验结果如表2所示。绿色专利与绿色发明专利2005和2006年两个交互项的系数均不显著,说明在政策实施前两年实验组与控制组满足平行趋势假设。同时,绿色专利和绿色发明专利在2008和2009年两个交互项的系数均显著为正,表明政策在实施后的两年都有效促进了企业绿色专利创新和绿色发明专利创新。而企业绿色实用新型专利在政策实施后两年的交互项系数虽然均为正,但都不显著,说明实验组和控制组的绿色实用新型专利创新在政策实施后两年并无显著差异,不满足平行趋势假设。因此在后续的回归中,因变量中将不再包含绿色实用新型专利。

3.2 基准回归结果

根据前文分析,文章基准模型设定如下: 上式中,patenti,t表示企业i在t年的申请专利数(已授权),包括绿色专利和绿色发明专利两种专利,绿色实用新型专利由于未通过平行趋势检验,因此未包含在因变量中。虚拟变量treatedi 表示企业i是否被纳入2007年重点监控企业名单,虚拟变量periodi表示企业受政策处置的时点,其在2007年前为0,在2007年及以后为1。其余变量和固定效应的设定与式(14)一致。回归模型中参数β1的值表示被纳入重点监控企业名单对企业绿色创新的影响,即政策效应。文章在实证回归中使用的均为企业层面聚类稳健标准误以处理异方差问题,回归结果如表3所示。

从DID模型回归的结果上看,被纳入废水重点监控企业名单的企业,其绿色专利数量和绿色发明专利数量均有显著提高。说明企业在被中央直接监控后将研发重点向绿色创新转移,企业尝试通过技术水平的提升来降低生产过程中产出的排放。这表明,重点监控企业政策能够有效促进企业进行绿色创新,证实了假说一的结论。

4 稳健性检验

4.1 倾向得分匹配-双重差分(PSM-DID)检验

在回归过程中会遇到依可测变量选择的情况,但在实验设计时并不能保证将所有可能影响回归结果的变量纳入模型,存在遗漏变量和内生性问题。再加上由于协变量差异带来的显性偏差,基本的双重差分模型难以直接识别政策所产生的因果效应。使用倾向得分匹配(PSM)方法可以有效的消除显性偏差,也可以在一定程度上保证实验组与控制组在不可观测变量上的一致性,在此基础上再进行双重差分估计可以使回归结果更为准确。

由于不同行业间的企业生产率无法比较,本文选择企业总资产、从业人数、总产值、非绿色专利和企业是否位于东部、中部与西部等7个变量作为协变量。由于本文使用的面板数据同时具备截面数据与时间序列数据的特征,仅根据处置前某一时点的数据进行匹配忽略了数据在时间层面的变化趋势,因此计算上述7个协变量在政策实施前所有年份(2005—2006年)的均值[40],再使用probit模型回归计算倾向得分。最后根据该倾向得分对重点监控企业与非重点监控企业进行匹配,为防止出现共同支撑问题设定卡尺大小为0.1,得到697个实验组企业和699个控制组企业,样本总数共6 980个。

实验组与控制组在匹配前后协变量均值差异变化结果见表4,描述性统计结果表明倾向得分匹配后所有变量在两个组别之间不存在显著差异。之后使用倾向得分匹配成功的样本根据式(15)回归,回归结果见表5。通过倾向得分匹配方法去除显性偏差带来的影响后,企业绿色专利数和绿色发明专利数的模型交互项系数依然显著为正,重点监控企业政策有效性得到了验证。

4.2 安慰剂检验

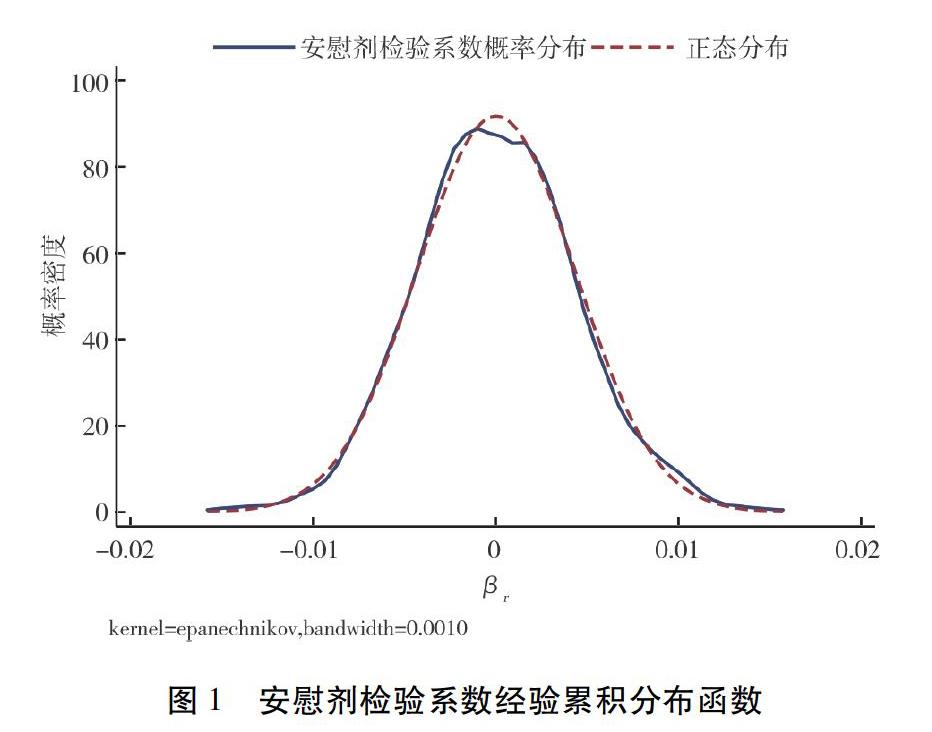

本文所使用的安慰剂检验方法如下:从原始总样本中进行不放回抽样随机抽取710家企业作为新的实验组,并根据式(7)重新回归,得到估计参数βr。重复以上过程1 000次,即可得到1 000个βr个的值,根据这些值可以画出其经验累积分布。如图1所示,实线表示βr的概率密度,虚线表示正态分布,从图中可以发现βr的概率密度基本服从正态分布。表3回归结果(2)中政策对绿色专利数量估计的参数结果(值为0.023),其在概率密度的尾部出現,这说明估计的交互项系数显著不等于0。这一检验表明表3中的政策效应并不是由其他一些无法观测的因素所引起的,将企业纳入国家重点监控企业名单确实对企业的绿色创新具有显著的提升作用。

5 异质性分析

为验证假说二,需要对企业异质性进行分析。文章对每个二分位行业企业的年平均全要素生产率进行中位数划分,如果企业年平均生产率超过本行业中位数则被认为是高生产率企业,即创新能力更强的企业,否则被认为是低生产率企业。将样本分为高创新能力企业和低创新能力企业两组后,根据式(15)进行计量回归,回归结果见表6。

从表6的结果中可以发现,重点监控企业政策能够有效提升高创新能力企业的绿色专利和绿色发明专利。而低创新能力企业虽然政策效应交互项显著为正,但系数并不显著。同时,可以发现高创新能力企业绿色专利交互项的系数为0.034,相比于低创新能力企业的0.002更高。根据理论,对于创新能力更强的企业,其创新所需要的单位成本更低,在企业对污染中间品的期望单位成本相同的情况下,高创新能力的企业相比于低创新能力的企业会选择投入更多的绿色创新以替代污染中间品。因此,在重点监控企业政策下,创新能力强的企业会进行更多的绿色创新,证实了假说二。

6 结论和政策建议

文章使用2005—2009年中国工业企业数据库、企业污染数据库和专利数据库,基于双重差分方法研究了2007年发布的国家重点监控企业政策对企业绿色创新的影响。主要结论如下。

(1)纳入重点监控企业名单的企业污染行为被中央政府直接监督后,绿色专利数量和绿色发明专利数量有了显著提升。回归结果通过了平行趋势检验和安慰剂检验,使用PSM-DID方法后结果依然稳健。这一结论为弱波特假说提供了新的微观证据。

(2)在重点监控企业政策下,创新主要发生在创新能力强的企业,创新能力弱的企业政策效应并不显著。

上述结论具有较强的政策意义。首先,在我国环境标准趋严背景下,仅依靠地方监管存在诸如执行不力等问题,中央监管在一定程度上可克服上述弊病,一方面作为中央发出的信号可增强地方在环境事务层面的重视程度,倒逼地方改善自身环境行政和治理工作,并且通过建立中央与企业的直接联系,使得环境政策的落实具备更强的微观基础,另一方面,重点监控企业制度存在带头示范作用,尤其在当前创新具备外部性可能的情况下,本文所研究的被重点监控企业存在将绿色发明、技术进行推广的可能,而这对于我国未来的环境治理有所裨益,2007—2016年,我国重点监控企业数量由6 724家上升至14 312家,也说明在该政策下蕴藏的巨大绿色创新潜力。

其次,本文也发现,上述政策存在异质性,对于本身创新能力较好的企业,其绿色创新能力培育效果较好,反之则并不明显,这也提示在实行上述中央监管政策时,切勿“一刀切”,要考虑企业自身实际,对创新能力较差的企业可逐步通过市场机制倒逼其提升创新能力,或有序引导退出现有市场,而对本身创新能力比较强的企业,要注意环境规制的设计强度和执行强度,保护企业在适度政策压力下进行绿色创新。同时,重点监控企业制度由于从单方监管转变为双向监管,整体监管成本较高,但若考虑其存在的创新促进作用,则可能存在实际成本的相抵,使其具备成本收益分析方面的优势,另一方面,在当前强调深化生态环境绩效评估与责任机制考核改革过程中,仅从污染减排结果进行评估显然是不够全面的,尤其是部分政策对企业绿色创新存在推动作用,这一过程更侧重未来减排潜力的培育,因而也需要纳入评估体系之中,而在生态环境市场经济机制逐步健全的条件之下,上述政策效应的准确评价也存在可行性。

最后,仅依靠单一的中央或地方监管是无法胜任目前复杂的环境治理任务的,从长期看,我国应该建立体现国情特色的环境治理格局。近年来,中共中央和国务院陆续发布了《中央生态环境保护督察工作规定》和《关于构建现代环境治理体系的指导意见》等政策,强调中央环保督察和专项督察在环境治理中的重要性。中央督察虽然可以极大提升环境规制执行的有效性,但其本身会耗费一定的成本,而且可能只有短期效果,并无持续性[41]。因此环境规制执行强度的提升并不能完全依赖中央督察,需要通过严格的环保制度设计,形成中国独有的环境治理格局。

参考文献

[1]邹璇,雷璨,胡春.环境分权与区域绿色发展[J].中国人口·资源与环境,2019,29(6):97-106.

[2]李胜兰,初善冰,申晨.地方政府竞争、环境规制与区域生态效率[J].世界经济,2014,37(4):88-110.

[3]郭俊杰,方颖,杨阳.排污费征收标准改革是否促进了中国工业二氧化硫减排[J].世界经济,2019,42(1):121-144.

[4]张志强.环境规制提高了中国城市环境质量吗:基于“拟自然实验”的證据[J].产业经济研究,2017(3):69-80.

[5]祁毓,卢洪友,张宁川.环境规制能实现“降污”和“增效”的双赢吗:来自环保重点城市“达标”与“非达标”准实验的证据[J].财贸经济,2016(9):126-143.

[6]卢洪友,刘啟明,徐欣欣,等.环境保护税能实现“减污”和“增长”么:基于中国排污费征收标准变迁视角[J].中国人口·资源与环境,2019,29(6):130-137.

[7]李云生,吴悦颖,孙川,等.水污染物排放权有偿使用和排污权交易试点工作江苏调研报告[M]//王金南. 中国环境政策(第四卷). 北京:中国环境科学出版社,2009:149-159.

[8]JIA R, NIE H. Decentralization, collusion, and coal mine deaths[J]. Review of economics and statistics, 2017, 99(1): 105-118.

[9]张华.地区间环境规制的策略互动研究:对环境规制非完全执行普遍性的解释[J].中国工业经济,2016(7):74-90.

[10]潘峰,西宝,王琳.地方政府间环境规制策略的演化博弈分析[J].中国人口·资源与环境,2014,24(6):97-102.

[11]DIMITROV M. Piracy and the state: the politics of intellectual property rights in China[M]. Cambridge University Press, 2009.

[12]OATES W E , PORTNEY P R . The political economy of environmental policy[M]//Handbook of environmental economics. North Holland: Elsevier, 2003(1):325-354.

[13]HONG T, YU N, MAO Z. Does environment centralization prevent local governments from racing to the bottom:evidence from China[J]. Journal of cleaner production, 2019, 231: 649-659.

[14]赵琳,唐珏,陈诗一.环保管理体制垂直化改革的环境治理效应[J].世界经济文汇,2019(2):100-120.

[15]TIAN M, XU G, ZHANG L. Does environmental inspection led by central government undermine Chinese heavy-polluting firms stock value:the buffer role of political connection[J]. Journal of cleaner production, 2019, 236: 117695.

[16]PORTER M E, VAN DER LINDE C. Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship[J]. Journal of economic perspectives, 1995, 9(4): 97-118.

[17]RUBASHKINA Y, GALEOTTI M, VERDOLINI E. Environmental regulation and competitiveness: empirical evidence on the Porter Hypothesis from European manufacturing sectors[J]. Energy policy, 2015, 83: 288-300.

[18]JAFFE A B, PALMER K. Environmental regulation and innovation: a panel data study[J]. Review of economics and statistics, 1997, 79(4): 610-619.

[19]DOWNING P B, WHITE L J. Innovation in pollution control[J]. Journal of environmental economics and management, 1986, 13(1): 18-29.

[20]MALUEG D A. Emission credit trading and the incentive to adopt new pollution abatement technology[J]. Journal of environmental economics and management, 1989, 16(1): 52-57.

[21]RAMANATHAN R, HE Q, BLACK A, et al. Environmental regulations, innovation and firm performance: a revisit of the Porter Hypothesis[J]. Journal of cleaner production, 2017, 155: 79-92.

[22]張成,陆旸,郭路,等.环境规制强度和生产技术进步[J].经济研究,2011,46(2):113-124.

[23]AMBEC S, COHEN M A, ELGIE S, et al. The Porter Hypothesis at 20: can environmental regulation enhance innovation and competitiveness?[J]. Review of environmental economics and policy, 2013, 7(1), 2-22.

[24]齐绍洲,林屾,崔静波.环境权益交易市场能否诱发绿色创新: 基于我国上市公司绿色专利数据的证据[J].经济研究,2018,53(12):129-143.

[25]WANG C, WU J J, ZHANG B. Environmental regulation, emissions and productivity: evidence from Chinese cod-emitting manufacturers[J]. Journal of environmental economics and management, 2018, 92: 54-73.

[26]ZHOU Y, ZHU S, HE C. How do environmental regulations affect industrial dynamics: evidence from Chinas pollution-intensive industries[J]. Habitat international, 2017, 60: 10-18.

[27]张彩云,吕越.绿色生产规制与企业研发创新:影响及机制研究[J].经济管理,2018,40(1):71-91.

[28]BLACKMAN A, LAHIRI B, PIZER W, et al. Voluntary environmental regulation in developing countries: Mexicos clean industry program[J]. Journal of environmental economics and management, 2010, 60(3): 182-192.

[29]YUAN B, ZHANG Y. Flexible environmental policy, technological innovation and sustainable development of Chinas industry: the moderating effect of environment regulatory enforcement [J]. Journal of cleaner production, 2020, 243: 118543.

[30]MI Z , ZENG G , XIN X , et al. The extension of the Porter Hypothesis: can the role of environmental regulation on economic development be affected by other dimensional regulations? [J]. Journal of cleaner production, 2018, 203:933-942.

[31]ZHANG B, CHEN X, GUO H. Does central supervision enhance local environmental enforcement: quasi-experimental evidence from China [J]. Journal of public economics, 2018, 164: 70-90.

[32]QIU L, ZHOU M, XU W. Regulation, innovation, and firm selection: the Porter Hypothesis under monopolistic competition [J]. Journal of environmental economics and management, 2018, 92: 638-658.

[33]COPELAND B R, TAYLOR M S. Trade and the environment: theory and evidence [M]. New Jersey: Princeton University Press, 2005.

[34]HE Z L, TONG T W, ZHANG Y, et al. A database linking Chinese patents to Chinas census firms [J]. Scientific data, 2018, 5: 180042.

[35]錢浩祺,吴力波,任飞州.从“鞭打快牛”到效率驱动:中国区域间碳排放权分配机制研究[J].经济研究,2019,54(3):86-102.

[36]杨汝岱.中国制造业企业全要素生产率研究[J].经济研究,2015,50(2):61-74.

[37]聂辉华,谭松涛,王宇锋.创新、企业规模和市场竞争:基于中国企业层面的面板数据分析[J].世界经济,2008(7):57-66.

[38]聂辉华,江艇,杨汝岱.中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题[J].世界经济,2012,35(5):142-158.

[39]陈林,伍海军.国内双重差分法的研究现状与潜在问题[J].数量经济技术经济研究,2015,32(7):133-148.

[40]CALEL R, DECHEZLEPRETRE A. Environmental policy and directed technological change: evidence from the European carbon market[J]. Review of economics and statistics, 2016, 98(1): 173-191.

[41]石庆玲,陈诗一,郭峰.环保部约谈与环境治理:以空气污染为例[J].统计研究,2017,34(10):88-97.