月宫再钤“中国印”

张巧玲

2020年11月24日对中国人来说注定是一个不眠之夜。

夜里4点半,随着文昌航天指挥中心指挥员“点火”的号令发出,长征五号被点燃,她载着中国月球探测器嫦娥五号顺利升空,奔赴月球。海南文昌发射场一片沸腾,全中国一片沸腾,世界一片哗然……

一时间,嫦娥五号的各种讯息刷爆了朋友圈,占满了各大媒体的头版头条。作为中国无人月球探测最关键的一步,嫦娥五号将实施月面采样返回任务,大约20多天后,它将带着来自月球的“礼物”返回地球。

自此,月球上再添一枚“中国印”……

六战六捷的“中国速度”

满头银发,手握一枚画有蓝色小航天员卡通画的蓝色小旗帜,满脸微笑地走在海南文昌的发射场上,宛如一位可爱、悠闲的“老顽童”,旗帜上“我们的太空”的字样格外地显眼……

他就是中国探月工程的发起人之一、中国探月工程首任首席科学家、已经85岁高龄的欧阳自远院士。

中国探月工程自2004年正式实施以来,不断探索,历经十六载,成功完成嫦娥一号、二号、三号、四号任务以及嫦娥五号高速再入返回飞行试验和嫦娥五号正式登月采样返回,实现了“六战六捷”的辉煌战绩。不过并不是每一次发射任务他都会到现场。

“嫦娥五号是我们国家月球探测整个发展规划中,无人月球探测的收官之作。”面对媒体的镜头,欧阳自远一脸欣慰。

2004年1月,我国绕月探测工程立项,取名“嫦娥工程”,并列入国家中长期科技发展规划重大专项,自此正式开启中国探月之旅。

按照规划,中国的探月工程分为“探”“登”“驻”3个阶段,其中“探”,即无人月球探测,这一阶段又分为绕、落、回三步,包括探月一、二、三期。2007年10月24日,探月一期工程嫦娥一号卫星在西昌卫星发射中心成功发射,中国首次实现了月球环绕探测,树立了中国航天的第三个里程碑。在轨运行1年零4个月后,完成全部科学探测任务…… 2009年3月1日,嫦娥一号在完成使命之后成功实现受控撞月,撞击在月球东经52.36度、南纬1.50度的丰富海预定撞击点,同时获取了1469千米撞击路径的高分辨月面影像与立体图像,完美结束其“英雄”之旅。

2010年10月1日,嫦娥一号的备份星——嫦娥二号在西昌卫星发射中心发射升空。历时半年,嫦娥二号于2011年4月开始飞离月球,奔赴遥远的深空。在77天路途中,嫦娥二号进入日—地引力动态平衡点——拉格朗日L2点环绕轨道,观测太阳活动235天,获得太阳爆发与活动的系统科学观测数据。随后,嫦娥二号完成与4179号小行星(Toutatis)交会并捕获小行星影像等拓展任务。

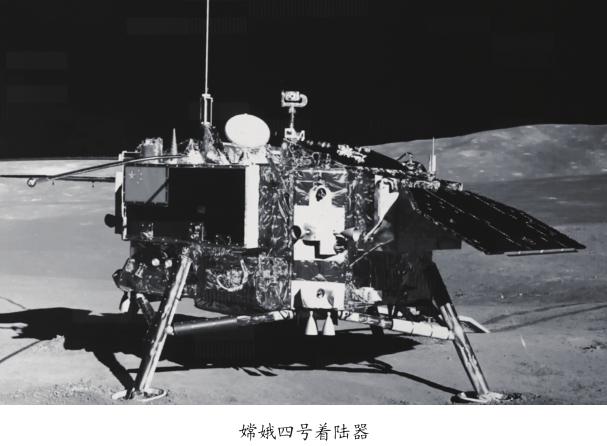

探月二期包含嫦娥三号和嫦娥四号任务。其中,嫦娥三号探测器于2013年12月发射,成功着陆在月球虹湾区,顺利开展了“测月、观地、巡天”的探测活动,成功了实现了探月二期落月的任务目标。2014年10月,再入返回飞行试验嫦娥四号任务于2018年12月成功发射,在人类历史上首次实现了在月球背面软着陆,在月球背面的南极艾特肯撞击坑盆地开展科学探测的任务。不仅如此,嫦娥四号的中继星“鹊桥”更是开启了月球背面与地球中继通信的先河。

除此之外,2014年10月,嫦娥五号高速再入返回飞行试验器“舞娣”,成功绕月并返回地球,为2020年11月奔赴月球的嫦娥五号成功探路。

“三步走”收官在即

2011年,就在中国还在实施嫦娥二号任务时,嫦娥五号任务也获得国家立项批复。这给忙碌在探月战线上的科研人员极大的鼓舞,中国探月“三步走”终能按照规划进展顺利,而嫦娥五号任务也被誉为探月“三步走”发展战略的收官之作。

但我们不得不承认,嫦娥五号任务是我国已经开展的所有探月任务中最复杂、研制难度最大的任务之一,嫦娥五号探测器包含上升器、着陆器、轨道器和返回器四部分。

根据规划,嫦娥五号任务有三项工程目标,包括:突破一系列关键技术,提升我国航天技术水平;实现首次地外天体自动采样返回,推进我国科学技术重大跨越;完善探月工程体系,为载人登月和深空探测奠定一定的人才、技术和物质基础。

其主要科学目标和科学探测任務包括两项:着陆区的现场调查和分析、月球样品的分析研究。前者开展着陆点区域形貌探测和地质背景勘察,获取与月球样品相关的现场分析数据,建立现场探测数据与实验室分析数据之间的联系;后者对月球样品进行系统、长期的实验室研究,分析月壤的结构、物理特性、物质组成,深化月球成因和演化历史的研究。

为了实现科学目标,嫦娥五号搭载了降落相机、全景相机、月球矿物光谱分析仪和月壤结构探测仪4台科学探测载荷。

不过,我们更关心的是,嫦娥五号要执行月球采样返回任务,即用返回舱把月球上的样品带回地球,由科学家在实验室里进行细致研究。

2011年,嫦娥五号立项后,位于中国科学院国家天文台内的探月工程地面应用系统又多了一项重要的任务,即建设我国首个“月球样品实验室”,用于开展月球样品的长期存储和实验室分析与研究工作。

随着工程任务的顺利推进,“月球样品实验室”已经建成,为避免月球样品受到地球大气、水等环境污染我们做好了准备,已具备“地外样品”存储、处理和分析的能力。

如今,只等嫦娥五号载着月球“礼物”顺利归来……

不容错过的新一轮探月竞赛

2019年7月,世界各国为了纪念人类首次登陆月球50周年,开展了各种纪念活动。作为首轮月球探测竞赛的佼佼者,阿波罗受此殊荣当之无愧。

1958年,苏联发射首个月球探测器拉开了人类月球探测的序幕。自此至1976年的18年里,美、苏在冷战的背景下掀起了人类第一轮月球探测高潮,一共发射了108颗月球探测器。其中,美国的阿波罗载人登月计划取得了6次载人登月、12名美国宇航员登陆月球,并采集回381.7千克月壤和岩石样品的佳绩。

冷战结束后,全球的月球探测进入了平静期,在长达18年的时间里,世界上没有进行过任何成功的月球探测活动。1989年历史出现转折。当年7月20日,在人类首次登月20周年的纪念大会上,美国总统布什号召美国在月球上建立长期驻留的永久基地,以此作为向火星进发的出发点,最终实现登陆火星的宏大计划。随后,美国、欧洲空间局、日本等随即开始启动了“重返月球”计划的研究与制定工作。人类的第二轮月球探测热潮掀起。

1990年,日本向月球发射了“飞天号”探测器,用于探测地月空间环境,并从该探测器上释放了“羽衣号”月球轨道器进行环月观测。遗憾的是,“羽衣号”月球轨道器并未取得实质性的成果。

1994年和1998年,美国成功发射了“克莱门汀”和“月球勘探者”号月球探测器,对月球形貌、资源、水冰等进行了探测,奏响了人类重返月球、建立月球基地的序曲。1995年,美国推出了面向21世纪的全新而完整的探月规划。

此外,在20世纪末与21世纪初,欧空局、俄罗斯、日本、德国、英国、法国、乌克兰、奥地利、巴西、印度、韩国和以色列等国也都提出各自的月球探测计划。第二次月球探测高潮,已经发射了19个月球探测器。随着嫦娥工程的立项和实施,中国也成功加入第二轮探月热潮中,并成功实施4次月球探测,在第二轮探月中处于领先地位。

作为地球唯一的天然卫星,月球拥有的丰富资源、重要的战略地位已被世界各国垂涎,进入21世纪,世界各国更是将月球作为太空竞赛必争之地,掀起了全新的更加深入的探月竞赛热潮。2018年9月,美国国家航天局NASA发布《国家太空探索计划》,在2019年至2024年美国未来深空发射的11次任务清单中,有8次任务与月球有关,特朗普上任后,还提出了月球轨道空间站计划,美国一步步地在向人类宣告其重返月球的决心。2020年4月,NASA公开了《NASA月球持续探索和发展计划》,系统描述了美国月球探索计划和愿景。

在最新的探月热潮中,世界各国都不会放松警惕,从2018年1月国际空间探索协调组织发布的第三版全球空间探索路线图中可以看出,除美国外,俄罗斯、欧空局、日本等国家和组织,包括中国在内,2025年都计划实施月球探测任务。

不过,与前两轮的探月竞赛不同的是,在全新的探月热潮中,世界各国把目标都聚焦在建立月球基地、开展长期月球探测上。如俄罗斯在《2016~2025联邦航天计划》中提出要开展一系列月球探测任务,包括Luna-25月球南极着陆任务、Luna-26绕月探测任务、Luna-27月球南极着陆巡视任务,在2019年2月公布的《月球综合探索与开发计划草案》中俄罗斯还提出了在2036年~2040年建设月球基地的目标。欧空局则在2016年发出了全球建设“月球村”的建议,并提出了2023年月球南极原位资源探测任务、月球通信星座规划等。

在新时期的探月热潮中,中国积极参与,按照规划,稳步实施。“六战六捷”的探月经历让我们突破了环月探测、月球软着陆、月面再入返回、地月中继通信等月球探测的基本技术能力,加上中国载人航天工程掌握的各项太空探测的关键技术。

这些都为我们积极迎战新一轮的月球及深空探测竞赛打下了坚实的技术基础。此次嫦娥五号出征,必将为中国参与世界探月竞赛写上浓墨重彩的一笔。

书写我们自己的月球故事

据国防科工局官网公布,嫦娥四号着陆器和“玉兔二号”月球车分别于9月24日7时30分、23日23时18分结束第22月昼工作,按地面指令完成月夜模式设置,进入月夜休眠。截至目前,嫦娥四号已在月球背面度过630个地球日,累计行驶547.17米。

不过,我们为之惊叹的不仅如此,更令人感慨的是嫦娥四号任务在短期内所获取的各项科学成果。

2019年2月27日,嫦娥四号任务实施仅3个月,中科院国家天文台研究员李春来带领的科研团队就利用嫦娥四号测月雷达获取的科学探测数据,首次揭示了月球背面着陆区域地下40米深度内的地质分层结构,这一研究成果对于了解撞击过程对月表的改造等具有重要意义。成果被国际科学期刊《科学·进展》发表。

3个月后的5月16日,国际科学期刊《自然》就在线发表了该研究团队另一項有关嫦娥四号任务的重要科学研究成果,即利用嫦娥四号就位光谱探测数据,证明了月球背面南极—艾特肯盆地(SPA)存在以橄榄石和低钙辉石为主的深部物质,为解答长期困扰国内外学者的有关月幔物质组成的问题提供了直接证据,将为完善月球形成与演化模型提供支撑。据悉,嫦娥四号任务还入选《自然》杂志2019年年度重大科学新闻。

不仅如此,据不完全统计,截至2020年10月,嫦娥四号科学研究团队已在《自然》、GRL、《天文研究与技术》等国内外权威学术期刊上发表论文50多篇。短短两年时间里,嫦娥四号科学研究团队在月面巡视区形貌和矿物组分研究,月球背面巡视区月表浅层结构研究,月面中子及辐射剂量、中性原子研究,月基低频射电天文观测与研究方面都取得了重要科学研究成果。

中国探月工程的实施,一步一个脚印,“圆满完成”了各项工程和科学任务,用实际行动践行着“快出成果,多出成果,出好成果”的使命,为中国探月交出了近乎完美的答卷。

2015年4月,由中国科学院院士、中国探月工程首任首席科学家欧阳自远、国家天文台李春来研究员主编的“中国探月工程科学探测成果系列丛书”——《绕月探测工程科学目标专题研究》《绕月探测工程月球科学与探测技术研究》两部研究论文专集“集结”出版。2016年6月30日,由中国科学院组建的嫦娥三号任务科学应用核心团队公布了一系列有关嫦娥三号任务的创新性研究成果,其中SCI论文62篇,国际会议论文60多篇。2020年8月嫦娥四号的系列科学研究成果对外公布……

回首十余载中国探月历程,最令中国科学家欣慰的是,他们终于实现了利用中国自己的科学探测数据开展月球科学研究,取得各种原创性科研成果。

如今,在国际顶尖的学术期刊上,正不断发出中国探月人的声音,中国科学家真正书写自己的月球故事。

伸出合作的双臂

2019年,当地时间11月25日,英国皇家航空学会将其全球唯一的2019年度团队金奖颁发给了嫦娥四号任务团队。

中国探月工程总设计师吴伟仁认为:“获得这个奖项,说明中国的探月工程以及整个航天事业发展逐步受到国际社会的认可。”

据悉,英国皇家航空学会设立年度奖项,旨在表彰世界范围内在航空航天领域取得杰出成就的团队和个人。此次是英国皇家航空学会成立153年来首次给中国项目颁发奖项。

嫦娥四号团队之所以获此殊荣,还有一个重要原因是,它走出另一条“以我为主”的国际合作之路。嫦娥四号任务共搭载了三台国际合作载荷,分别为着陆器上搭载的中子与辐射剂量探测仪,巡视器上搭载的中性原子探测仪,中继星上搭载的低频射电频谱仪。

其中,中子与辐射剂量探测仪由德国基尔大学研制,中国科学院国家空间科学中心为中方研究负责人。中性原子探测仪由瑞典空间物理研究所合作研制,中国科学院国家空间科学中心为中方负责人;低频射电频谱仪由荷兰内梅亨大学研制,中国科学院国家天文台为中方研究负责人。

三台国际合作载荷所取得的科学数据和相关成果为合作双方共有。2019年4月18日,国家航天局正式向瑞典交接了中性原子探测仪数据、向德国交接了中子及辐射剂量探测仪数据、向荷兰交接了低频射电频谱仪数据。

嫦娥四号任务的国际合作大大提升了中国探月的国际影响力,其意义深远。中国的科技发展从来不会关闭国门,中国航天领域的国际合作也由来已久,早在21世纪初,中国就与欧洲等合作实施了地球空间双星探测计划,2011年中俄又实施了联合火星探测计划——“萤火一号”任务等等,都是航天领域国际合作的先例。

在月球探测领域,开发利用月球资源、探测资源丰富的月球南极、建立月球的国际空间站已经成为国际社会探月目标的共识。月球探测领域从不乏激烈的国际竞争,但未来月球探测技术难度大、风险高、投入大,这杯“佳酿”任何国家都难独“饮”。唯有通过深入的国际合作,才能真正实现成果和利益的最大化,深空探测之路才能走得更加长远。

以嫦娥四号任务为标志,我国月球及深空探测领域的国际合作工作已然开启,国家航天局已就嫦娥六号及小行星探测任务国际合作机遇发布公告,将在嫦娥六号任务和小行星探测任务中提供搭载平台和载荷资源的机会,向全球张开双臂,进一步推动月球与深空探测领域基础科学研究的国际交流与合作。

对月当空 未来可期

1978年5月,美国赠送给中国一块仅有1克重的月岩样品,这份真正来自月球的礼物被当时正在开展行星科学研究的欧阳自远视若珍宝。欧阳自远带领的科研团队最终利用其中的半克样品开展了大量科学研究,发表了14篇相关研究论文。

而在此之前,他们研究月球科学只能通过月球陨石和国外的探月数据开展相关研究。对于中国行星科学家来说,做梦都想着有一天,我们能“踏上”月球,带回真正属于自己的月球样品。

这一梦想也将随着嫦娥五号任务的实施而开启。嫦娥五号将着陆在月球风暴洋北部区域,采集月壤和月岩样品返回地球,进而开展系统、长期的实验室分析研究,对了解这一区域的月壤的结构、物理特性、物质组成必将产生重要成果,对于深化月球成因和演化历史的研究也将起到重要作用。

2019年1月14日,我国正式宣布了探月四期任务,并把嫦娥四号作为探月四期首次任务,后续还有三次任务。目前,嫦娥四号已于2018年12月成功发射,并于2019年初在月球背面着陆并开展工作。嫦娥六号、嫦娥七号乃至嫦娥八号计划也已经部署。

其中,嫦娥六号将在月球南极进行采样返回,嫦娥七号极区综合勘察、嫦娥八号月球科研站关键技术验证等任务,终将形成长时段、复杂环境下的月球探测能力。

月球作为地球唯一的卫星,人们青睐它不仅仅是因为它丰富的物质资源,也是因为它独一无二的地理资源。月球不但将成为人类进行空间探测和开发利用太空的首选,还将是人类迈向更远深空的“跳板”或中转站。例如,美国的LOP-G任务就被赋予了深空“接力站”的重要使命,NASA希望它成为人类重返月球和走向深空的跳板。

阿尔忒弥斯计划也是美国NASA正在进行的一项太空探索计划,目标是重返月球并且登陆火星。最近,美国NASA还公布“阿尔忒弥斯”登月计划的最新安排:分三步走,将在2024年将宇航员送上月球。这一计划已经得到美国政府的肯定,而且这一计划也得到欧洲等国的呼应。

除美国外,世界其他国家都发布了建立月球科研基地的发展规划。专家认为,建立月球科研基地,通过月球科研基地,提供物资补给、推进剂补加、大型构件组装建造、深空通信中继等,能降低深空探测的风险和成本,也能支持常态化的深空探测。

面对新世纪激烈的月球深空探测竞争形势,中国早就规划了包括月球在内的深空探测活动。在《2011中国的航天》白皮书中明确提出:“我国将开展深空探测活动,以火星探測为切入点,统筹开展太阳、小行星、金星、木星系统等的探测。”《2016中国的航天》提及我国未来五年航天的主要任务时指出:“开展火星采样返回、小行星探测、木星系及行星穿越探测等的方案深化论证和关键技术攻关,适时启动工程实施,研究太阳系起源与演化、地外生命信息探寻等重大科学问题。”

2020年7月23日中国首次火星探测任务天问一号成功发射,目前已飞行超过2.56亿千米。2021年2月,天问一号到达火星后,将开展火星环绕、着陆和巡视,对火星开展全球性、综合性的环绕探测,在火星表面开展区域巡视探测。中国的小行星探测任务也正在开展详细的论证工作。

中国的太空探索起步于月球,正向着太阳系的星辰大海挺近……