证据与机制:贫穷与抑郁、焦虑的因果关系

贫穷和常见精神疾病间的因果关系。基于理论和经验证据得到的机制:贫穷和抑郁焦虑障碍互为因果、相互交织

为什么生活在贫困中的人更容易被精神疾病影响呢?这篇综述聚焦于贫穷和常见精神疾病抑郁及焦虑间的双向因果关系,利用交叉学科研究证据探究其背后机制。研究显示:精神疾病会降低就业率从而减少收入,而精神卫生干预能够促进经济增长。同理,负面的经济冲击将会导致精神疾病,而现金援助之类的脱贫项目能促进精神健康。理解这些因果关系背后的机制对设计相关政策至关重要。

抑郁和焦虑是常见的精神疾病。在同一时间点上,各有3%~4%的世界人口受这两种疾病困扰,而二者总共导致了全球8%的失能年数。与20世纪人们的先入之见相反,这些疾病其实并非“富贵病”。在一个给定的地区中,贫穷人口实际上相对于富裕人口更容易受精神疾病的困扰。抑郁、焦虑和自杀率与收入和就业率呈负相关的关系。社区中收入最低的群体相对于最高收入群体而言有1.5~3倍高的概率受抑郁、焦虑和其他常见精神疾病困扰。以印度为例,同一时间点上收入最低五分位的群体中约3.4%受抑郁困扰,而最高五分位群体只有1.9%如此(图1)。

图1 印度抑郁患病率和收入五分位分布的关系。印度2周内每个收入五分位分布中的平均抑郁患病率。误差条标示了±1 SEM(标准误)。数据来自2015—2016年印度国家精神卫生调查的分析

本综述探究了贫穷与精神卫生水平间的双向因果关系,以及其背后机制。大众能够理解贫穷与不理想的躯体健康相关,但往往忽视了精神疾病与贫穷间的重要关系。在传统上,经济学家和政策制定者很少会优先考虑精神卫生,精神卫生服务也未被视作一种脱贫方案,而近来这一现象有所改变。精神卫生服务相对于躯体健康系统来说资源不足。平均而言,各国明知全球抑郁、焦虑和其他精神疾病导致了约14%的失能年数,也仅将1.7%的卫生预算花在精神卫生上。中低收入国家的卫生总预算本来就少,分配在精神健康上的比例甚至更低(图2)。尽管精神卫生领域的治疗手段可能性价比较高,但在精神卫生方面如此低的投入导致了全球80%常见精神疾病的治疗缺口,这相对于躯体疾病而言判若云泥。精神健康和躯体健康紧密相连:当躯体健康问题与精神疾病共病时,预后、失能情况及花费将会更加不良。然而不同于躯体健康问题,精神疾病会通过影响认知功能、偏好和信念而直接干扰经济决策,从而使贫穷状况进一步恶化。

图2 国家收入分级情况下的精神卫生支出。世界银行设定的四级收入分组的国家精神卫生预算占卫生总预算的平均百分数。数据来源于2017年WHO精神卫生图谱,卫生总支出来源于WHO全球卫生支出数据库

贫穷和精神疾病的因果关系如何?经济政策能否促进精神健康呢?精神卫生干预能否减少贫困人口呢?理解个中关系的第一步就在于认识到精神卫生和贫穷的复杂性与多维度特征。精神健康最宽泛的定义是“一种个体能够充分利用自己的能力应对日常生活中的压力,工作卓有成效,并对社区做出贡献的健康状态”。这一定义同时涉及幸福感或生活满足感以及与焦虑和情绪障碍相关的症状。二者显然息息相关,抑郁和焦虑会影响幸福感,甚至可以说本质上精神健康与抑郁、焦虑等精神疾病是一个连续谱。

本文聚焦于抑郁及焦虑障碍这两类最常见的精神疾病与贫穷的因果关联证据,有关“精神健康”和“精神疾病”的定义以及评估介见工具栏1。尽管其他一些更为严重的精神疾病,譬如精神分裂症与贫穷相关,也会对经济成果产生深远影响,本文不做讨论。

工具栏1

抑郁和焦虑的定义和评估

本文中的抑郁指重性抑郁障碍,是包含精神运动功能改变、体重减轻、过度睡眠或睡眠不足、食欲下降、疲倦、难以集中注意力、负罪感或无价值感的极端感受以及自杀想法的症状群。根据美国精神医学会的《精神疾病诊断与统计手册》(DSM-5),诊断抑郁还需要上述症状的持续时间超过2周。

本文中的焦虑指广泛焦虑障碍,DSM-5中定义为超过6个月的时间内,感受到持久和过度的恐惧和忧虑,同时有以下3个或3个以上症状:坐立不安感、疲倦、难以集中注意力、易激惹、肌张力异常以及睡眠相关问题。其他一些定义则需要至少一种身体症状,如心悸、呼吸困难、恶心或腹部不适、眩晕或麻木感。

大人口样本中的抑郁和焦虑评估往往通过非专业调查人员或自测问卷等手段进行。可靠性高的快速诊断工具所预测诊断的假阳性和假阴性率为10%~20%,且这在低收入国家中有效可行。广泛应用的工具包括针对焦虑的广泛性焦虑障碍7项量表(GAD-7),针对抑郁的患者健康问卷(PHQ-9),或针对常见精神疾病的自评问卷20项量表(SRQ-20)。这些量表通常关注受试者在过去几周内体验到的抑郁和焦虑症状(譬如悲伤、难以集中注意力或睡眠问题)。PHQ-9和GAD-7在每个用于定义重性抑郁障碍和广泛焦虑障碍的症状上各有一道问题。临床实践中,抑郁和焦虑存在一定关联性,正如二者共有一些相同的症状。

流行病学调查中心用抑郁量表(CES-D)被广泛运用于研究经济干预或经济冲击对精神健康的影响。一些研究中也会用到定制的精神健康指标,比如代表性的生活满意度量表、“压力指标”和忧虑或焦虑评估指标。实践中,这些指标通常也会包含PHQ-9和GAD-7中的一些症状。

一些国家级调查已经纳入了快速筛查工具,譬如英国纵向家庭调查和南非国家收入动态研究。

工具栏2

现金援助、降水冲击与自杀

克里斯蒂安(Christian)、汉森(Hensel)和罗斯(Roth)在印度尼西亚调查了收入冲击如何影响自杀率和抑郁率。他们以两个自然实验为基础:各个地区不同时期开展的附带条件的现金援助计划,以及不同时间及地区内降水量所导致的农民收入变化。他们使用印度尼西亚家庭生活调研中包含的CES-D量表(10项问题)来评估抑郁。同时他们纳入了自杀事件的发生率,其数据来自人口普查时乡村首领的报告。

在第一批现金援助项目受益的地区中,他们发现了自杀数相较于未在第一批中受益的地区下降了18%(P<0.01),而这些地区在现金援助项目开始前表现出的自杀率相似。同时,人口普查年间因降水量充沛而粮食产量增加的乡村地区,相对于干旱地区,其抑郁和自杀率都有所降低。现金援助在经历了干旱的地区发挥了更大作用,更大程度地降低了自杀率,这意味着这类政策能够缓和经济冲击导致的精神健康问题(图3)。

图3 现金援助、自杀率和干旱。现金援助的预期效果可由地区自杀率来评价,除了可以所有地区的居民为样本外,可以现金援助到达时该地区是否发生干旱(降水量最低的20%)进行分类评价。误差条标示了±1 SEM。星号标记了效应间的显著差异;***P<0.01

由于这一研究中的自杀事件仅仅纳入了区域内水平,很难完全排除现金援助对象对村内其他人的外溢效应。这提示我们除了经济学变量外,还需要更好地收集精神健康相关的数据。

与精神健康一样,贫穷也拥有多个维度。本文调查了精神疾病和贫穷的主要经济学维度(尤其是收入和失业)之间的因果关联。本文还涉及贫穷的一些其他维度,包括低教育程度以及躯体健康问题导致的能力低下,以及相对贫穷和低社会地位。由于相关研究数量有限,本文在精神健康与商品及服务消费的关系上着墨较少,而这实际上是对贫穷更为直观的一种经济学评估。有关这一关系的现存证据争议颇多,但精神疾病和消费的横断式相关性,相对于精神疾病和收入的相关性来得要弱。短期内,收入相对消费是更为不稳定的。精神健康和收入间更强的相关性提示,相比长期或持续的改变,精神健康可能会对短期经济状态的改变更为敏感。

本文讨论了随机对照试验(RCT)中观察到的脱贫项目和精神卫生治疗。二者使个体的贫穷水平以及精神健康状态都产生了变化,而这一过程并非刻意为之,因此同其他共有的风险因素全然无关,由此能够获得二者因果关系的证据。本文也讨论了“自然实验”,其中经济条件和精神健康的变化都是自然发生的,可以称得上是一个随机过程。文中涉及的案例从譬如彩票中奖的意外横财(其中中奖者被分入治疗组,而未中奖者归入对照组)到恶劣天气的冲击(会影响部分农民的收入)。

贫穷与精神健康的因果关系

失业和收入减少是贫穷的诱因之一,并常常成为精神疾病出现的前奏。自然实验证据表明其中存在因果关系。以印度尼西亚乡村为例,由于极端降水量带来的农产品收成和收入不佳会导致抑郁和自杀率的增加(图3和工具栏2)。类似的还有,奥地利因工厂关闭导致失业同随后抗抑郁药物使用以及精神疾病相关的住院治疗数升高相关。美国部分地区贸易自由化程度更高,这些地区部分工人的收入和就业率降低,而同一批人中的药物过量使用的致死率增加。失业除了导致收入减少这一诱因外,是否会损害精神健康并不明确,但我们认为两种机制都参与了“绝望至死”的现象。

与此相反,收入和财富的增长能够促进精神健康。以美国原住民部落为例,开展赌场生意的部落相对于其他部落在收入方面显著上升,而焦虑水平相对降低。一些研究显示彩票中奖者相对于中奖奖金更少或购买彩票而未中奖者,其精神健康水平更好。但如果控制购买彩票的次数和频率,彩票中奖对精神健康只有很小影响或几乎没有影响。

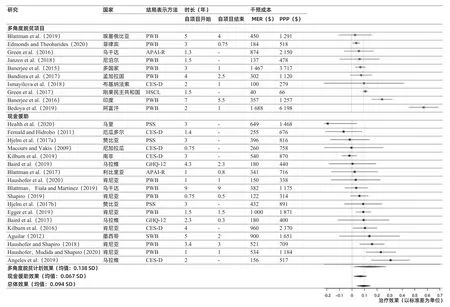

评估脱贫项目的RCT研究能够证明贫穷导致精神疾病的因果关系。一些评估现金援助和宽泛意义上的脱贫项目的研究发现其对精神健康显著的正面影响,这些影响能够在很长时间范围内持续下去,持续到受助者最初因受助而庆贺的状态完全消退之后。图4展示了一项综合这些研究的Meta分析。以肯尼亚现金援助项目为例,该项目向一些家庭提供了购买力平价计算后大约是400~1 500美元(大约3到12个月的家庭收入)的援助后,消费和幸福感提升的同时,抑郁、压力和担忧都有所减少。抑郁量表的评分在项目完成的4个月后下降了0.12个标准差(SD),而3年后下降了0.16个SD,当援助金额越大时,其效果也往往越强。

图4 脱贫项目对精神健康的影响。评估低或中低收入国家脱贫项目的RCT研究以精神健康为指标,将其视为治疗效果进行分析。正面的治疗效果意味着更良好的精神健康水平。“现金援助”代表研究向低收入家庭提供无条件现金支持的效果。“多角度脱贫项目”代表研究通过提供多种支持方式的效果,尤其包括资产转移、技能训练、现金援助以及更好的储蓄条件和医疗机会,以此使援助对象摆脱贫穷。治疗效果以SD单位表示。如果存在多种后续评估结果,则以最后的结果为准。结果因试验而异,其中涉及各类不同的筛选工具,针对常见精神疾病(一般健康简明问卷GHQ-12)、抑郁症状(流行病学调查中心用抑郁量表CES-D和阿乔利心理评估APAI-R)、心理健康指标PWB以及应激知觉量表PSS。“干预成本”代表实施干预所花费的总费用,若该数据不可得(大部分的现金援助研究如此),则以所有未经折算的援助金额总和替代。MER指市场汇率;PPP指购买力平价数(根据汇率折算的真实生活花费)。缺少计划结束年数意味着在结果评估时该计划仍在进行

多角度脱贫项目在精神健康方面的收益要高于单纯的现金援助。近期对在6个国家进行的“毕业项目(Graduation Program)”进行了大规模评估,该项目对极贫穷的参与者提供了资产、集中技能训练、暂时的现金援助、储蓄刺激以及提供医疗卫生服务,而三年后参与者展现出消费和资产的增长。该项目同时实现了精神健康指数0.1 SD的增长,这是由幸福感的提升和精神痛苦的减轻所实现的。其他使用类似手段的项目也实现了相似的效果。这类项目的长期效果在经济和精神健康方面甚至会进一步增强。以印度的一项毕业项目为例,治疗组在7年后的精神健康指数有了0.24 SD的提升。

因此,基于大人口数据和各类试验结论,正向经济刺激能够促进精神健康,而负向经济冲击则损害精神健康。可靠证据表明经济条件变化会产生各类影响,证明贫穷确实会导致精神疾病。然而却存在两个例外,上述试验所涉及的经济状态变化最多不过数年,必须考虑这类短期效应能否长期持续下去,或是进一步增强。下文的一些例证需要数十年才能观察到其中的因果联系。而其中存在享乐性适应,这一效应导致精神健康状态最终会适应于环境变化,因此即使永久地提升某人的收入水平也只会产生一个有限的长期效应。当然,也存在正向经济刺激被随后的负向冲击所干扰,使精神健康水平回到最初的水平,甚至进一步恶化的情况。我们需要从正在进行的现金援助计划的长期评估中找到这一问题的答案。

贫穷导致精神疾病的机制

贫穷如何导致精神疾病呢?本文探讨了数种可能的因果机制以及有限的证据。生活于贫穷中的担忧和不确定感可能是精神疾病的重要原因,而贫穷对儿童发展和生活环境的影响也参与其中。而其他一些可能的因果关系证据并不那么充足,包括因贫穷导致的躯体疾病,接触更多暴力和犯罪,以及低社会地位和社会孤立。明晰这些机制对政策制定有重要的意义。举例来说,如果忧虑和不确定感是主要的原因,那么提供医疗和失业保险就至关重要;而如果早年的生活条件起重要作用,那么按需对养育儿童的父母提供现金援助就是合理的策略。

忧虑和不确定感不仅仅是经济冲击的实在发生,对其产生的预想也将导致精神疾病。贫困人口面对着相当程度的不确定性和收入的不稳定性,他们面对复杂经济问题的同时,又难以获得正式的保险援助。长期应对不稳定性所带来的压力会威胁精神健康。与这一假说相一致的是俄勒冈州的一项大规模随机试验,受试的低收入个体每年基本能够免费得到价值550~750美元的健康保险,在数月内,抑郁率下降了约1/4。该效应并非因为精神卫生保健或躯体健康水平的改变。尽管受试者实际收入有所增加可能起到了一定作用,其收入增长相对于上述现金援助项目要小得多,而二者对抑郁的效果却相似。相对应的是拥有丰厚而完备社会保险系统的国家,譬如瑞典,经济冲击对精神健康的影响相当之小,甚至没有影响,这进一步使这一机制愈发可靠。

环境因素贫困人口通常会更多接触由污染、极端天气和不良的睡眠环境所导致的环境应激源。许多因素直接与精神健康相关。极端炎热的天气会导致精神健康自评水平下降,而自残和自伤事件增多。相似的是,睡眠剥夺在发展中国家的乡村贫困人口中相当常见,而睡眠被认为是影响精神健康的因素之一。证据表明促进睡眠的临床干预能够减轻抑郁。同时,生活在贫困中可能会导致更多地接触空气污染,因此从多个方面影响精神健康:涉及对身体活动的限制以及直接产生神经毒性。美国的一项试验中,帮助随机选择的低收入家庭搬进富裕社区后,观察到抑郁和焦虑水平的下降,而收入水平未有明显变化。但是难以明确分辨是环境因素还是高收入社区的一些其他特征导致了这一变化。

工具栏3

心理治疗带来正向经济效益的案例

帕特尔等人进行了一项有关短程行为激活(BA)疗法的RCT研究,该研究在印度果阿进行,治疗由非专业的顾问进行,受试者是495名患有抑郁障碍的成人。相较进行加强常规治疗的对照组,治疗组患者在3个月后缓解(以PHQ-9评分低于10计,见工具栏1)的概率要高60%,并能够在12个月后保持。

证据显示这些患者平均能够多工作2.3天(P=0.004)并每月减少20美元的卫生成本(不计干预的花费)(图5)。作为参照,该研究条件下,一个低技能水平的劳动者每月的工资大约是415美元。考虑到每位患者的平均干预费用是66美元,在经济学上就可以认为这一干预性价比相当高,甚至在数月内就能够自负盈亏。12个月后,单单患者治疗费用的降低就会超过干预的费用,但工作天数的变化却不再具有显著差异。

其他有关低收入条件下非专业顾问实施低成本心理治疗的评估也有相似结果,这对精神卫生水平有显著影响。更多有关此类心理干预在更宽泛经济成果上的研究证据相当有价值。举例来说,试验可以关注行政或标准化的调研数据,包括工资、财产和消费。

躯体健康有可靠证据表明低收入与不理想的躯体健康水平相关,贫穷会增加暴露于上述环境因素的风险,同时难以获得良好的医疗卫生资源,也增加了急性及慢性健康问题带来的负担。不良的躯体健康会通过多种方式影响精神健康。慢性疼痛、对疾病和死亡的忧虑、疾病的经济负担以及受限的身体活动能力,都会损害精神健康。不难理解缘何躯体疾病常常与抑郁和焦虑障碍共病。但是至今只有少量的因果证据证明贫穷通过影响躯体健康而损害精神健康。上述的一些随机干预试验都没有在躯体健康上发现明显的效应,即使存在其损害精神健康的可能。实际上,躯体健康的改变可能需要更长的观察窗口,这些短程研究便难以获得预想的结果。

早年生活条件早年生活于贫困中可能威胁个体一生的精神健康。这类影响在出生前子宫中——如若孕母暴露于营养不良或应激——就可能产生。举例来说,如果母亲的亲人在孕期去世(相较于在婴儿出生后),会导致婴儿在随后的人生中有更高罹患抑郁和焦虑的概率。同时由于儿童脑的可塑性更高,贫穷对儿童产生的影响可能更大。这类冲击会对脑的发育、认知功能以及青少年期和成年期的精神健康产生深远影响。围产期的经济压力也会对儿童的精神健康有长程影响;加纳的一项研究显示,个体出生时的作物价格下降1SD,成年后的焦虑和抑郁事件会增加50%,这与母亲的营养、哺乳时长、疫苗接种率以及成年期的健康水平相关。这证明了针对孕妇和儿童的经济支持项目能够带来长期的精神卫生水平提高和经济回报。

创伤、暴力和犯罪生活在贫困中会增加个体暴露于犯罪,包括暴力犯罪的风险。贫困人口也有更高的概率遭受爱人早逝这类创伤事件。相似的还有在贫困家庭中的妇女儿童有更高的风险遭受亲人的暴力。贫穷和遭受暴力本身可能具有一定的因果关系:现金援助可以减少亲密伴侣的暴力行为。其实,无论在家庭中遭受暴力还是其他途径遭受暴力,都预示着抑郁和其他精神疾病发生的可能。为了进一步探究这一机制,需要减少犯罪和暴力所能够产生效果的因果证据。

社会地位、病耻感和社会孤立另一种贫穷和精神疾病的关系,可能因相对贫穷——相对于社会中其他人的收支水平——通过社会地位和人际比较而产生。在挪威一项有趣的自然实验中提到,挪威税务记录自2001起年公布在网络上,国民的收入水平能够被轻易查到。研究者利用1985至2013年的调查数据,调查发现挪威贫富间的幸福感和生活满意度差距在相对收入可查询得到后显著增大。尽管精神健康方面的证据缺乏,但我们可以推测贫穷人口的社会地位降低导致或加剧了抑郁和焦虑。贫穷人口的边缘化也会导致社会孤立和孤独感的产生,这与抑郁相关。

精神疾病导致贫穷的因果关系

精神疾病意味着个体在未来的劳动成果更不理想。在抑郁或焦虑的诊断明确后,就业率和预期收入相对于非抑郁或焦虑患者会下降一半。这类证据很可能有其他像躯体健康这样的未知因素参与,除了进行这类比较的试验,少有自然实验证据将抑郁或焦虑与收入相关联。一项丹麦的研究显示批准使用锂盐以治疗双向障碍后,个体财产的减少率下降了1/3,而在低财产的人群中效果更为显著。研究这类涉及抑郁及焦虑的自然实验将收获颇丰。

而在治疗精神疾病和就业率方面有大量的因果研究。一个Meta分析纳入了31项在发展中国家进行的RCT研究,结果显示,平均看来各类治疗精神疾病的干预手段对劳动力供给有正向的作用。这些治疗手段中,药物和心理治疗有相似的正向作用(0.1~0.15 SD),多种疗法相结合则有更大的效果(0.34 SD)。举例来说,印度一项低成本而可量表化的认知行为治疗(CBT),相比对照组,降低了25%的抑郁指数,从而增加了每月2.3天的工作天数(图5和资料栏3)。尽管这类研究并没有直接显示治疗精神疾病能够降低贫穷的水平,更高的劳动力供给和收入水平自然能够降低生活于贫穷中的可能性。而如果对成本进行统一,精神疾病治疗和上述的现金援助相比,是否会有更显著的长期效应这一点则亟待研究。

图5 行为激活治疗对抑郁、劳动力供给和卫生成本的影响。3个月内治疗和对照组抑郁水平的均值(由PHQ-9分数>10者的比例作为评估指标)、失去工作能力的天数以及卫生成本(不包括干预的花费)。误差条标记了±1 SEM。星号标记了治疗和对照组在调整协变量后存在显著差异:*P<0.1;***P<0.01

精神疾病导致贫穷的机制

认知功能抑郁和焦虑与其他任何疾病一样,会产生经济学效应,因为它们能够直接削弱个体的工作能力。而不同于其他躯体疾病之处在于抑郁和焦虑能够直接改变个体的思维方式。贫穷本身会通过占据个体的思维带宽并分散注意力而影响认知功能。精神疾病有相似的作用,通过占据个体的注意力,造成思维反刍,以及歪曲个体关于自我能力的记忆和信念。如此的认知影响将会改变一系列的经济决策和成果,影响包括求职、教育储蓄,并加剧近来经济学家愈发重视的“行为偏差”。举例来说,抑郁个体倾向于避免做出积极的决定,而坚持其“消极选择”,这类个体因快感缺失而对生活刺激的敏感性有所下降,或在多个选择中难以做出决策。理解这一机制,相对于通过伤残或卫生支出这类更“直接”的经济影响来说显得更为重要,能够以此准确地评估精神疾病的经济负担,并为这类精神健康受到威胁者制定合理的经济政策。

信念对自我和他人能力、境遇和行为的信念对于经济决策有重要作用。精神疾病会通过各种方式来损害这些信念。抑郁与对自我和外界的负性信念相关,抑郁个体更容易记住负面刺激,而一旦负面信息占据了个体的注意,会难以摆脱。健康个体倾向于通过忽略负面信息来保护过度乐观的自我信念,相关研究证明抑郁个体以更悲观的方式更新个人信念。而同时,焦虑则与对威胁性刺激的选择注意力相关,这会导致对风险的过度评估,从而带来回避承担风险的情况。这类证据与精神疾病导致悲观信念、悲观信念也会导致精神疾病相一致。研究治疗抑郁或焦虑会如何影响信念的证据将解释背后的机制。

偏好精神疾病会影响经济偏好,譬如个体愿意推迟享乐的程度(时间偏好),或在自我和他人间的利益分配(社会偏好)。举例来说,抑郁会削弱个体的耐性和利他性。相似地,焦虑会使人不愿承担最低程度的可能带来收益的风险。这类影响会由此改变一系列的经济行为,譬如劳动力供给的决策、储蓄和投资的选择、消费行为,以及社会项目的参与程度。在精神疾病和经济偏好方面的研究数量有限而复杂。

劳动力支出和生产力抑郁和焦虑常常在经济生活开始之初就影响个体,且反复发生。上述抑郁信念及歪曲的偏好会降低动机和劳动力供给。除此之外,抑郁可能会对生产力有直接的影响,譬如通过消耗精力和注意力。抑郁个体的工作量和工作时长会因此减少,其每小时的产出也会降低。抑郁个体在求职或工作遇挫时更容易气馁。如上文所述,大量因果证据显示,治疗精神疾病将会增加就业率。然而鲜有研究关注这一机制是由工作时效率的提升,或是求职行为的增加,或是信念的改变,或是其他因素所致。

病耻感精神疾病患者往往要与各类社会病耻感及负面成见做斗争。这会导致职场内的歧视,并可能导致与相同生产力的精神健康者相比工资更低,就业机会更少。除此之外,在许多低收入国家,精神疾病患者并没有被纳入伤残抚恤金计划中。更普遍的是,他人避免同精神疾病患者进行社交,将导致患者无法获得社交网络中的经济机遇。病耻感也会影响家庭的组成和分裂,而这不利于精神疾病患者。抑郁和焦虑同样会导致患者在婚姻市场上被“打折扣”,使患者与不那么富裕的对象结婚,而增大生活在贫穷中的可能性。

卫生支出精神健康可通过影响卫生水平及卫生支出而加重贫穷。在发展中国家,贫困人口在卫生支出上通常自掏腰包。全球每年约有1.5亿人经历了灾难性卫生支出,这定义为医疗卫生的支出占家庭生存支出外的40%以上。与精神疾病相关的治疗花费往往不会在个人预算中占据很高的比例,原因在于大部分患者根本没有进行医疗干预。而抑郁和焦虑常常会与其他疾病共病,而共病所导致的就是一系列卫生支出的大大提高。而治疗抑郁确实能够减少卫生总支出。

女性赋权女性不成比例地遭受精神疾病带来的负担。一个在巴基斯坦开展的大规模(参与者n=903)RCT研究评估了对抑郁的怀孕妇女进行CBT干预,抑郁率相对于对照组能够在7年后有17%的下降。

同时,这些女性拥有的经济权力有0.29 SD的提高,这由女性对家庭和个人支出的控制程度评估。如此的影响可能暗示女性在家庭中的消费水平及相对贫穷的事实。

代际间效应促进家长的精神健康能够使下一代获益。上述巴基斯坦的研究中,干预组的女性将她们的孩子送到了更好的学校,家中也有更多的学习资料。一些其他RCT研究显示,治疗母亲的抑郁能够促进亲子间关系以及孩子的精神健康。尽管少有直接证据表明这类干预会提升教育成果或收益,但我们有理由相信这一猜想。大量研究显示对儿童早期的投入将对成年后的收入水平有显著影响。

个人资本累积常见精神疾病通常首发于中等和高等教育阶段,以及成人职业生涯的早期。精神疾病因此会降低中学和大学的毕业率、损害早期职业生涯的实习阶段,并阻碍技能习得,由此引起长期的经济困难。这提示通过促进青少年和年轻成年人的心理健康,能够获得尤其高的经济回报。尽管纵向研究显示学生期的精神疾病和随之的教育结果有很强的关联性,少有试验证据回溯对青少年抑郁和焦虑的治疗能够促进教育成果。

展望

在讨论了一些影响贫穷和精神健康的机制后,我们能够更宽泛地推测贫穷和精神疾病间的关系会如何演进,这对政策有何意义,以及未来可能富有成果的研究方向何在。

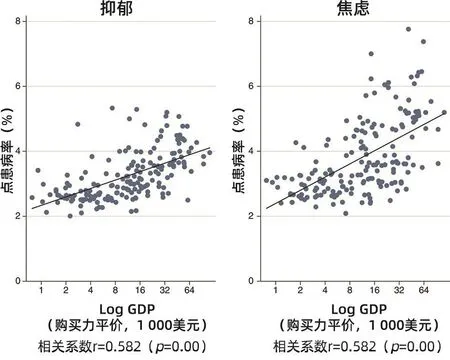

总体经济状况经济增长和一些其他的全球趋势本身并不会导致精神疾病。在个人水平,高收入能够促进精神健康,但平均来说,精神疾病的患病率在富裕国家并不低。相反,不断有证据表明富裕国家常见精神疾病的患病率更高(图6)。这种国家间的差异并不能用上述的因果关系来解释。确实,统计中的方法学、诊断和报告会有一定的差异。然而,一种解释国家内和国家间差异的方法是,认为是相对贫穷而非绝对贫穷导致了精神疾病。在整个经济发展中,不平等和相对贫穷、城市化环境中的应激源都呈现出恶化的趋势。近几十年,极端贫困人口确实在减少,而国家间不平等有所缓解,但许多国家的内部不平等却在加剧。即使经济处于快速增长中,也不能保证贫困人口精神健康水平的提升。举例来说,印度和中国在1990—2013年间的经济增长有目共睹,精神和神经障碍带来的疾病负担却分别增长了61%和28%。

图6 各国常见精神疾病的患病率。上图展示了某一时间点各个国家预估罹患抑郁障碍(左)或焦虑障碍(右)的人数百分比和国家人均GDP以10为底的对数值之间的相关性。每一个散点代表一个国家。线条代表横纵坐标通过普通最小二乘法回归的结果。患病率数据来自2017年全球疾病负担研究。2017年人均GDP以当年国际美元汇率为标准,数据来自世界银行的世界发展指标相关数据集

气候变化气候变化带来的极端炎热天气增多,能够直接导致精神疾病恶化。气候相关灾难,如洪水和飓风发生率有所增加,导致应激风险的增加而威胁到精神健康。气候变化也通过负向的经济效应而危害着精神健康,这一点在低收入国家更为显著。作物生长季节的极端气候会摧毁作物,进而影响经济成果,有报告称印度农业地区的自杀率因此上升。预计水资源紧缺和干旱事件会增多,这也可能损害经济,并进而影响精神健康。未来100年内的气候变化可能会导致针对如肥沃土地等紧缺资源的暴力行为和政治冲突增加,其中炎热气候导致攻击性的心理学作用也参与其中。气候变化的政治学和经济学结果相结合,可能会导致难民潮和经济移民,随之带来精神卫生的危机与挑战。

技术革新和全球化对于全球许多贫困人口而言,技术革新和全球化提供了大量的经济机遇;然而二者都是成王败寇。中高收入国家的低收入劳动者尤为如此,他们因贸易模式改变或自动化的普及而失业,这对他们的影响是深远的,其中就包括对精神健康的损害。然而这类主题的研究往往在富裕国家进行,贫穷国家因这一经济变化而产生的精神卫生效应如何亟待研究。

提供社会保险及福利、技能训练和职业转换项目,包括为受到技术革新和全球化不良影响的劳动者提供心理治疗,都将对保护心理健康有重要意义。其中一个案例是进行中的美国“建立桥梁和纽带”(Building Bridges and Bonds)评估,它为失业者(曾经的入狱者)提供定制的CBT干预,同时结合传统的职业介绍服务,尝试以此增加就业和收入。

大流行譬如眼下的COVID-19大流行等公共卫生危机对贫困人口有不成比例的大影响。这类危机会损害所有人的精神健康,在贫穷者中尤为明显。因死亡数增加导致的收入和就业损失很大,这一机制已在上文中讨论。此外,应激事件、忧虑和不确定性的增加,以及躯体健康被损害都威胁着精神健康,进而损害收入和就业率。而减少其他对贫困人口影响更大的疾病——如霍乱、痢疾、结核、疟疾和一些虫媒传染病——所带来的负担,正产生一股积极的力量,促进贫困人口的精神卫生。而COVID-19大流行将会阻遏这一进程。

工具栏4

未来有关贫穷和常见精神疾病研究的重点工作

1. 在经济学调查中评估精神健康,以估计

• 各类经济干预,譬如保险、社会安全和就业支持,相对于现金援助的效果孰优孰劣

• 脱贫计划的长程效果

• 绝对和相对贫穷的影响

• 技术革新和全球化对高和低收入劳动者的影响

• COVID-19造成全球经济衰退的未来渐行渐近,其可能的影响

2. 在对抑郁和焦虑进行干预的研究中评估经济学结果,包括

• 收入、劳动力供给、生产力和个体经营的效益

• 经济偏好以及信念,投资和储蓄行为

• 家庭支出和消费,包括家庭内资源的分配

3. 评估降低病耻感并促进寻求精神卫生医疗行为需求的干预,包括

• 各种精神卫生知识的传播方法,从大众媒体的宣传到底层认识的建设

• 资助并奖励求医和参与治疗的行为

• 对边缘和服务水平低下社区的效果

4. 评估技术对有效心理学疗法传播的帮助,包括

• 短信息、电话或视频

• 前线工作者的电子化训练、监督和质量保障

• 基于人工智能和其他有向导的自助手段,适用于多种语言和文化背景

5. 评估打破贫穷和精神疾病代际传播的干预手段,譬如

• 校内精神健康促进项目,并对教育成果、劳动力供给、生产力和收入进行评估

• 治疗家长的精神疾病,并评估其对儿童认知和教育结果的影响

社交媒体智能手机和互联网的普及为缓解贫穷提供了新机会,也为精神卫生保健提供了新方式。然而其中一些技术将对精神卫生产生新的威胁。一些研究发现抑郁与网络成瘾以及年轻人和青少年的社交媒体使用强度相关,但仍需进一步的因果证据,近期的随机干预显示在减少社交媒体活跃程度4周后,抑郁和焦虑评分下降了0.1 SD。全球贫困人口更多地接触互联网和社交媒体,在产生巨大利益的同时,也可能会威胁到贫困人口的精神健康。

研究和政策的方向

由于精神卫生和贫穷紧密相连,精神卫生研究者和研究贫穷的社会科学家间的交叉学科合作就显得尤为重要(工具栏4)。评估经济干预时必须要谨慎地将其对精神卫生产生的影响纳入其中,反之亦然。以巴特(Bhat)等人的研究作为这类工作的案例,他们的团队由一群精神病学家和经济学家组成,跟踪印度的心理治疗临床试验,应用行为经济学和精神病学工具对心理治疗的长期效果进行评估,评估方向包括精神健康水平,经济状况和决策能力。

政策工具对贫困人口的精神卫生进行调查从经济学上来看是非常重要的。一项近期的Meta分析显示低和中低收入国家的精神卫生干预,包括心理和药物治疗产生的效果与现金援助、职业训练项目和多角度脱贫项目相似甚至更佳。但其花费却更少。因此这类治疗能够成为性价比最高的脱贫干预手段,至少在患有精神疾病的人群中如此。然而我们对如何实现心理学和经济学干预的合理结合、给药、顺序以及治疗目标知之甚少。结合心理学和经济学的干预可能带来1加1大于2的效果。尤其是当精神卫生水平得到提升后,能够通过促进决策能力和生产力来提高现金援助和资产转移的经济学回报。

近期,一些创新性研究比较了向低收入群体提供心理治疗、现金援助或二者相结合的效果。一项利比里亚的RCT研究评估了8周的CBT和/或200美元的现金援助对999个曾入狱者的影响。尽管心理治疗以反社会行为为目标,而非精神疾病本身,研究发现结合现金援助和心理治疗,在1年后使受试者的自尊感和精神健康有了0.2 SD的提升(P=0.024),伴有抑郁和心理症状的轻微缓解(-0.11 SD,P=0.24)。结合治疗不仅减少了反社会行为,也增加了患者的耐性和自控能力;而单现金或心理治疗则没有观测到可信的效果。但是这些干预手段在1年后都没有明显影响消费和收入的能力。循此进行研究将会有一定价值。

治疗差距在贫穷国家中,个体被诊断为抑郁和焦虑而未接受治疗的比例常常超过90%。这一治疗率差距很可能与精神卫生保健的供需水平都较为低下相关。

需求增加精神卫生保健资源在低收入国家中极为有限(图7),而生活在贫困中的人口常常缺少基础精神卫生保健的条件。举例来说,一些预测认为印度的13亿人口只有3 900位精神病学家,而津巴布韦的1 400万人口只有13位精神病学家。而在资源缺乏环境中性价比高而可量表化的精神疾病治疗策略确实存在。多个国家的试验证据显示“心理社会”治疗,如手册化谈话治疗在低成本下有相当高的收益,即使由非专业的社会卫生工作者进行也有很好的效果。一个更简单而依然有效的方法是津巴布韦的“友谊长凳”,非专业的卫生工作者(常常被称作“社区奶奶”)结合行为激活疗法为患者提供能够解决问题的治疗。

图7 国家内精神卫生工作者数量。国家分级根据世界银行定义的4个收入分级进行,其中每个国家的一个精神卫生部门(每100 000个居民)中工作的精神病学家、社会工作者、心理学家和护士的数量。精神卫生工作者的数据来自WHO的全球卫生观察站,数据年份为可得的最新数据(2013—2017)

依靠专家来亲自训练并监管社区卫生工作者反而成了推广这些方法的障碍。“授权计划”(Empower Initiative)为了应对这一障碍,试图通过建设数字化平台向前线工作者提供机会,学习、发言并掌握简要而能够解决问题的循证心理学治疗方法,并使用一些新方法,包括教练支持学习和同行监督质量保证,这一切都在电子设备上进行。从2021年开始,授权计划将不断跟进印度和美国的社区卫生工作者在印度和尼泊尔开发并评估的简要行为激活治疗方法(工具栏3)。

刺激需求即使可负担且有效的精神卫生服务及时,许多人并不会寻求或依从治疗。人们常常缺乏精神卫生知识,不了解精神卫生状况及其危险因素、症状和可选择的治疗方案。病耻感和羞愧感会进一步压抑寻求精神卫生保健的需求。案例证明成功的社区项目能够普及精神卫生知识,并提高精神疾病患者的就医比例;举例来说,维达尔巴应激和健康项目(VISHRAM)计划在印度30个乡村中进行,部署“变革推动者”——乡村领袖——在村中推进有关精神卫生和疾病的讨论,运用一系列适应环境的合适策略,如小组讨论;这一项目在18个月内使寻求帮助的抑郁患者增加了6倍。这类项目的未来工作首先需要完成一定规模的评估,同时尝试将精神卫生治疗同其他去污名化项目相结合,资助甚至奖励患者的求医行为,或利用远程技术,如基于应用程序的治疗方式来降低病人遭受病耻感的可能。

贫穷陷阱发展经济学中的一个经典概念是“贫穷陷阱”。这指低于一定财富水平的阈值后,个体无法通过挣钱和储蓄来摆脱贫穷。他们被困在贫穷中的原因并非是任何能力上的不足,而是贫穷本身造成的资源匮乏。这一贫穷陷阱原因很多。比如说,极度贫穷者难以负担足够的食物,因此工作时的生产力不足。近来有关脱贫项目的多角度研究为贫穷陷阱的存在提供了一定证据。然而其背后的机制仍然不明。本文中讨论的贫穷和精神疾病的双向因果关系提示精神健康可能是一个关键机制:心理学意义上的贫穷陷阱可能存在。部分贫穷人口可能陷入了贫穷和心理疾病的恶性循环。若是如此,足够强度的单次经济或心理学干预就能够将个体推向足以持续获得更多收入和更好精神健康的状态。

结论

在如今的大流行背景下,本文探讨贫穷和精神健康的因果关系可谓相当切题,大流行已经对此生产了负面的影响。重新审视美国2008年经济大萧条时期绝望至死的高峰,面对世界经济衰退的未来,我们需要密切关注人类精神卫生。大流行更大程度地影响了贫困人口,并可能在他们的经济和精神健康上产生深远的影响。针对精神卫生的大规模调查在大流行开始前就业已过时,亟待更新。除了涉及金钱外,这也是一个调研如何合理资助创新项目的重要机会,这类创新项目的目标是以低成本实现对低收入和贫困社区提供有质量的卫生服务,并将经济干预与精神卫生保健相结合,以缩小财富和精神健康的历史性差距。

资料来源 Science