厚煤层沿空掘巷工作面煤柱留设研究

闫大鹤

(华晋焦煤有限责任公司 沙曲一号煤矿,山西 吕梁 033300)

我国众多矿区使用留窄煤柱综放沿空掘巷技术,其中留设合理宽度的煤柱是确保厚煤层沿空掘巷工作面顺利、安全回采的关键[1-3].厚煤层沿空掘巷煤柱的主要作用:隔绝采空区、承担上覆岩层的载荷。当煤柱宽度过小时,在上覆载荷作用下可能会直接发生破坏;当煤柱宽度过大时,煤柱可能受到侧向支承压力峰值的影响,引起较大的变形使其稳定性降低。由于各煤矿之间的地质条件、煤层厚度、煤的性质等因素的影响,使得煤柱合理宽度的界限有很大的局限性[4,5].国内外学者对沿空掘巷进行了大量的工程研究,以寻找沿空掘巷煤柱留设宽度合理的统一界限[6,7].本文在理论计算的基础上,应用FLAC3D进行数值模拟对沙曲一矿4305胶带巷合理煤柱宽度进行分析研究,以确保工作面安全高效开采。

1 工程概况

沙曲一矿4305工作面位于+400 m水平,三采区,北面为4306工作面采空区,东距贺昌煤业有限公司矿界50 m,南部为未采区,西侧为原4305采空区。地面标高867~1 002 m,工作面标高557.4~604.4 m.煤层厚度为3.9~4.2 m,工作面采高为3.8 m.4305工作面胶带巷位于原4305采空区以里,设计该巷道沿4306工作面采空区边缘掘进。工作面倾向布置,走向长度174 m,倾向可采平均长度396 m.工作面位置图见图1.

图1 4305胶带巷平面位置图

2 4305胶带巷护巷煤柱宽度计算

巷道塑性区计算模型见图2,塑性区宽度(应力极限平衡区宽度)R为:

图2 巷道塑性区计算模型图

(1)

式中:

m—工作面采高,m,取3.8;

λ—侧压系数,取0.4;

φ0—煤体内摩擦角,(°),取29;

k—应力集中系数,取2.5;

C0—煤体黏聚力,MPa,取1.5;

γ—上覆岩层平容重,kN/m3,取0.025;

H—开采深度,m,取350;

Px—巷道支架对煤帮的支护强度,MPa,取0.1.

根据极限平衡理论,求得工作面周边煤体塑性区宽度R0为:

(2)

式中:

M—煤层开采厚度,m,取4.2;

k—回采引起的应力集中系数,取3.5.

将各参数分别代入式(1)和式(2),计算得:R=2.9 m,R0=3.8 m.

Y=aR0+dR

(3)

式中:

a—掘进影响系数,取1.2;

d—开采影响系数,取1.1.

计算得4305工作面护巷煤柱最小宽度为:Y=7.8 m.

通过极限平衡等相关理论计算,得到采空区侧和巷道侧煤柱塑性区宽度的取值范围,保证巷道围岩稳定,煤柱中间必须具有一定承载能力,煤柱中间稳定区域的宽度为塑性区宽度的50%.综合以上条件,确定煤柱的宽度为8 m.

3 数值模拟优化

3.1 计算模型及参数的确定

根据4305工作面实际地质条件,建立模型尺寸420 m×200 m×160 m,单元总数为457 760.数值模型见图3.模型上边界施加边界载荷p=10 MPa以模拟上覆岩层自重,模型另外3个边界均为位移约束。巷道围岩及煤体各参数见表1.

图3 数值模型示意图

表1 岩层物理力学参数表

3.2 数值模拟分析

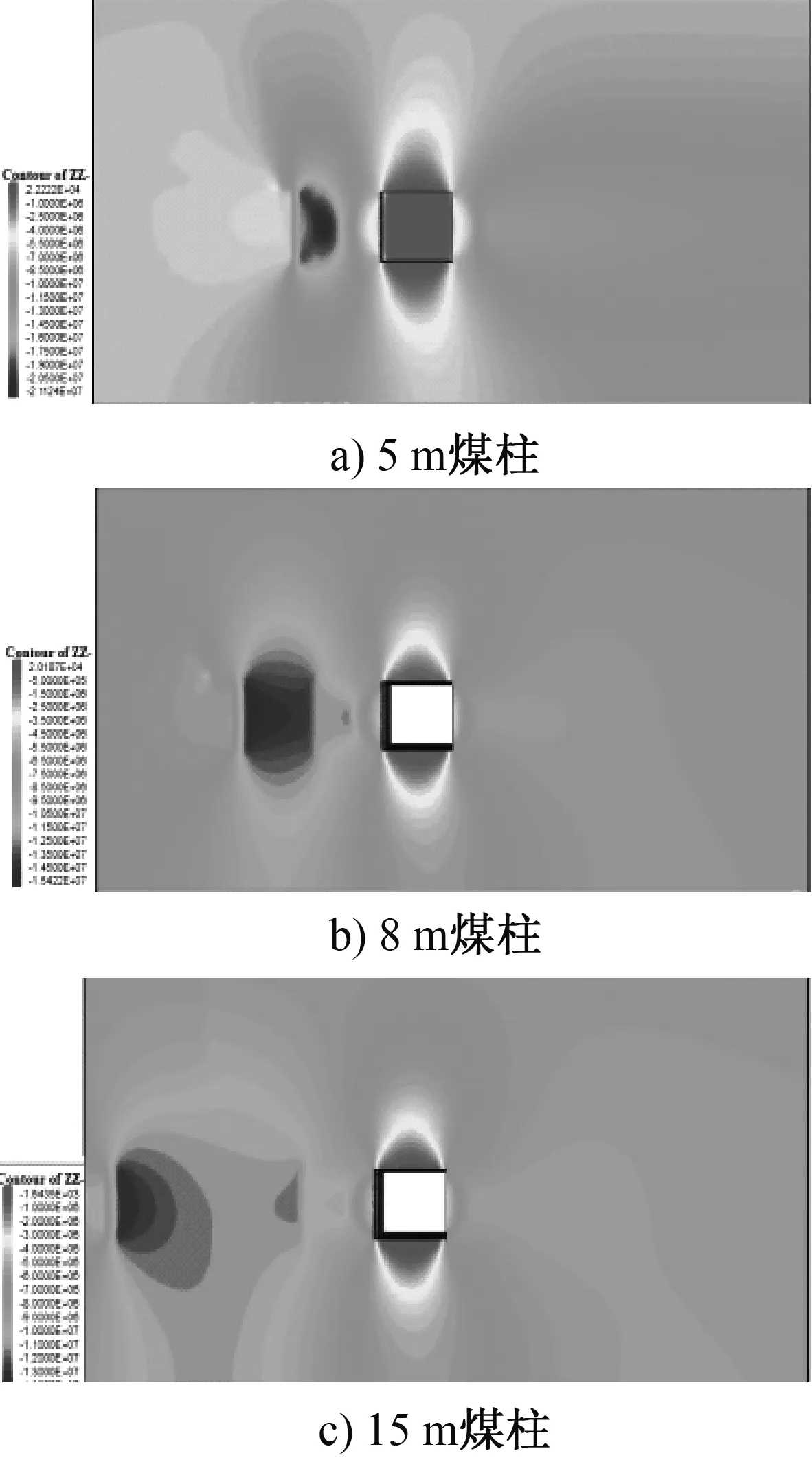

3.2.1掘进阶段不同煤柱宽度巷道应力场分布

4306工作面开采后在工作面两侧形成应力集中区,受应力集中区影响,留设合理的区段煤柱宽度对4305工作面掘进和回采阶段控制巷道变形和破坏具有重要的意义。基于数值计算分析煤柱宽度效应,巷道支护采用原支护设计,4305胶带巷掘进期间竖向应力分布图见图4.

图4 掘进阶段巷道区域竖向应力分布图

由图4可知,煤柱应力集中程度随着煤柱宽度逐渐减小而增大,峰值系数由1.3增大至2.11,峰值区域不断向巷道位置靠拢,对巷道造成挤压。其中煤柱宽度5 m,煤柱应力峰值距巷道左帮2 m;煤柱宽度8 m,应力峰值距巷道左帮5 m;煤柱宽度15 m,应力峰值集中在4306采空区一侧。

3.2.2回采阶段不同煤柱宽度巷道应力场分布

4305工作面开采时工作面前方以及工作面两侧形成应力集中区,受应力集中区域的影响,巷道发生变形和破坏,分析工作面回采时超前巷道区域应力,4305胶带巷回采期间竖向应力分布图见图5.

图5 回采阶段巷道区域竖向应力分布图

由图5可知,煤柱应力集中程度随着煤柱宽度逐渐减小而增大,峰值系数由1.53增大至2.49,峰值区域不断靠近巷道位置,对巷道造成挤压。其中煤柱宽度5 m,巷道应力峰值距巷道左帮2 m;煤柱宽度8 m和15 m,巷道应力峰值距巷道左帮5 m.巷道回采过程中煤柱宽度越小,受到的应力集中影响越明显,但是在煤柱8 m时应力集中系数及范围和煤柱15 m相比较,变化较小,应力集中系数分别为1.8和1.5,峰值位置靠近4305工作面。

综合考虑,4305工作面沿空掘巷选用8 m煤柱较为合理,可以有效控制巷道变形,在确保工作面安全回采的同时降低煤炭资源的浪费,以提高煤炭资源回收率。

4 现场矿压观测及分析

4.1 掘进期间煤柱内应力变化规律分析

巷道掘进期间设置煤柱应力监测站,利用钻孔应力分别监测深度为1 m、2 m、3 m、4 m、5 m、6 m位置的应力变化。各深度处煤柱初始与稳定时的应力见表2.

表2 测站煤柱应力变化情况表

由表2可知,5 m、6 m区域为煤柱内的应力集中区域,在巷道掘进期间煤体内的应力变化不大,说明巷道掘进对煤柱的扰动较小。

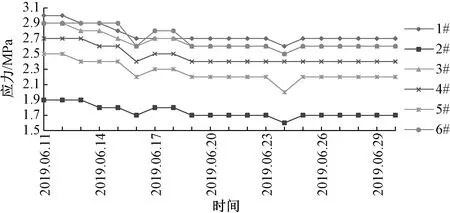

4.2 煤柱回采支承压力监测结果分析

巷道回采期间布置测站距切眼10 m.该测站布置6个测点,分别为1—6号,对应埋深分别为1 m、2 m、3 m、4 m、5 m、6 m.4305工作面胶带巷钻孔应力变化曲线见图6.

图6 钻孔应力变化曲线图

各测点位置监测结果可知,测点值变化幅度较小,总体呈下降趋势,最大应力值小于3 MPa.可认为选用8 m煤柱并采用合理支护形式的条件下可以有效控制巷道围岩变形保障安全回采。

5 结 论

1)利用弹塑性理论推导煤柱破坏塑性区宽度公式,并结合煤柱稳定条件确定煤柱宽度至少为7.8 m.综合各条件,确定煤柱的宽度为8 m.

2)运用FLAC3D数值模拟软件,分析4305工作面与4306采空区留设5 m、8 m、15 m煤柱对应工作面巷道掘进及回采期的垂直应力分布可得:煤柱区域应力随煤柱变窄而增大,回采阶段留设的5 m煤柱完全破坏;留设煤柱宽度8 m,煤柱受力较为均衡,巷道变形量得到有效控制,为提高煤炭资源的回收利用,4305工作面沿空掘巷选用8 m煤柱。

3)对煤柱压力进行现场监测,分析监测结果可知测点值变化幅度较小,总体呈下降趋势,最大应力值小于3 MPa.可认为选用8 m煤柱并采用合理支护形式的条件下可以有效控制巷道围岩变形保障安全回采。