深松深度对鲁西南土壤耕层理化性状和作物产量的影响

刘国利,崔双双,孙泽强,杨光,孔晓民,韩成卫,刘盛林,石宁,王学君

(1.山东省农业科学院农业资源与环境研究所/农业农村部山东耕地保育科学观测实验站,山东 济南 250100;2.无棣县小泊头镇农业综合服务中心,山东 无棣 251911;3.济宁市农业科学研究院/国家玉米产业技术体系济宁综合试验站,山东 济宁 272031)

鲁西南地区主要以冬小麦-夏玉米轮作为主,常年采用冬小麦旋耕播种、夏玉米免耕贴茬播种的耕作方式,与传统犁耕和耙耕相比,旋耕作业具有碎土性能好、适应性强、作业效率高的优点[1],但现行机械旋耕深度(15 cm左右)比过去的机械耕翻浅8~10 cm,长期以旋代耕,导致土壤耕层变浅,犁底层增厚变硬,土壤紧实,地力下降,土壤养分不均衡等,制约作物的生长和产量的提高[2,3]。

土壤耕作是农业生产中的一个重要环节,通过合理的土壤耕作措施可以改善耕层的土壤结构,调节土壤固相、液相、气相的比例关系[4],对土壤有效养分有较大影响[5]。许多研究表明,不同耕作方式影响土壤的紧实度,包括对土壤紧实性的缓解作用和负面影响[6]。而土壤的物理性状会造成土壤水、气和热的差异,影响土壤中矿质养分的供应状况,从而影响作物的生长发育、产量和品质[7]。深松作为保护性耕作的一种方式,通过拖拉机牵引深松机具,只疏松土层而不翻转土壤,在一定程度上打破犁底层,改善耕层结构,降低土壤容重,增加土壤透性,提高土壤蓄水能力和增加耕层活土量20%以上[8-10],优化土壤环境,增加深层根系分布,实现作物增产和耕地可持续利用[11-14]。

目前关于深松耕作方式对粮食作物生长和土壤理化性质影响的研究很多,但是针对旋耕和不同深松深度的研究较少,本研究通过对比三种深松深度与旋耕耕作对土壤含水量、紧实度等物理性质以及土壤养分、作物产量等的影响,以期为华北地区冬小麦-夏玉米耕作方式的合理选择提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验区自然条件

2015—2017年在山东省嘉祥县运韩村进行试验。该区属于暖温带季风区大陆性气候,多年平均气温13.9℃,年降水量701.8 mm,无霜期210.7 d。试验区地处鲁西南黄泛冲积平原,土壤类型为潮褐土,土壤的基本化学性质见表1。

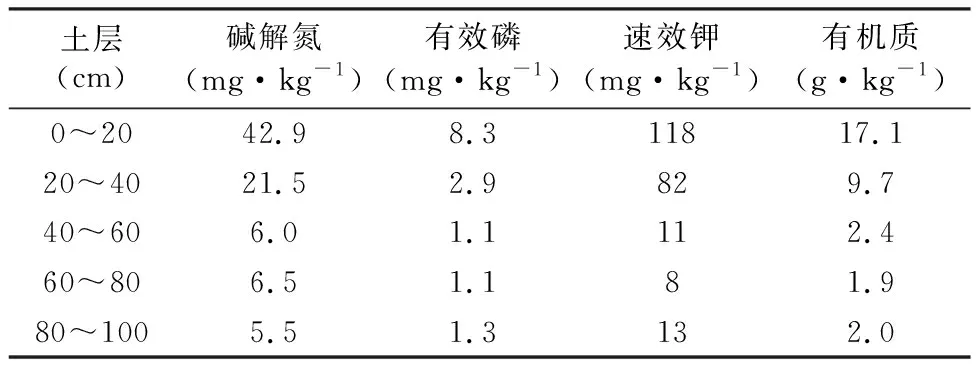

表1 试验土壤的基本化学性质

1.2 试验设置

试验共设置4个处理,分别为:RT,习惯处理,每年秋季旋耕2遍,深度15 cm;ST30,秋季深松30 cm;ST35,秋季深松35 cm;ST40,秋季深松40 cm。各深松处理除第1年深松外,其他耕作和管理均同常规。采用大区设计,每个处理区域大小为10.6 m×250 m。种植模式为冬小麦-夏玉米轮作,冬小麦品种为济麦22,夏玉米品种为伟科702。

1.3 测定项目和方法

土壤质量含水量:在冬小麦返青-拔节期和收获期、夏玉米收获期进行取样,每个处理选择3个具有代表性的区域,用土钻采集0~60 cm土层土样,每20 cm为一层,去除杂物,同一小区同一土层土样混合均匀,装入铝盒称鲜重,然后110℃烘干至恒重并称重,用下列公式计算土壤含水量。

wm(%)=(m1-m2)÷m2×100。

式中:wm为土壤质量含水量;m1为土壤鲜重;m2为土壤干重。

土壤紧实度:采用FieldScout SC 900土壤紧实度仪进行测定,测定深度为45 cm,每2.5 cm记录一次,在冬小麦返青-拔节期和收获期、夏玉米收获期进行测定,每个处理每次测定10个点。

土壤养分:在冬小麦返青-拔节期和收获期、夏玉米收获期进行取样,每个处理选择3个具有代表性的区域,用土钻采集0~60 cm土层土样,每20 cm为一层,去除杂物,同一小区同一土层混合均匀,风干,粉碎过筛。土壤碱解氮测定采用扩散法,土壤有效磷测定采用碳酸氢钠浸提-钼锑钪比色法,土壤速效钾测定采用火焰光度法[15]。

产量:分别在冬小麦和夏玉米收获时,按样方测产,冬小麦每个处理3个样方,每个样方不小于5 m2;夏玉米每个处理3个样方,每个样方不小于10 m2。

1.4 数据处理与分析

用Microsoft Excel 2007软件进行数据计算和作图,用DPS 7.05统计分析软件进行差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 深松深度对土壤物理性状的影响

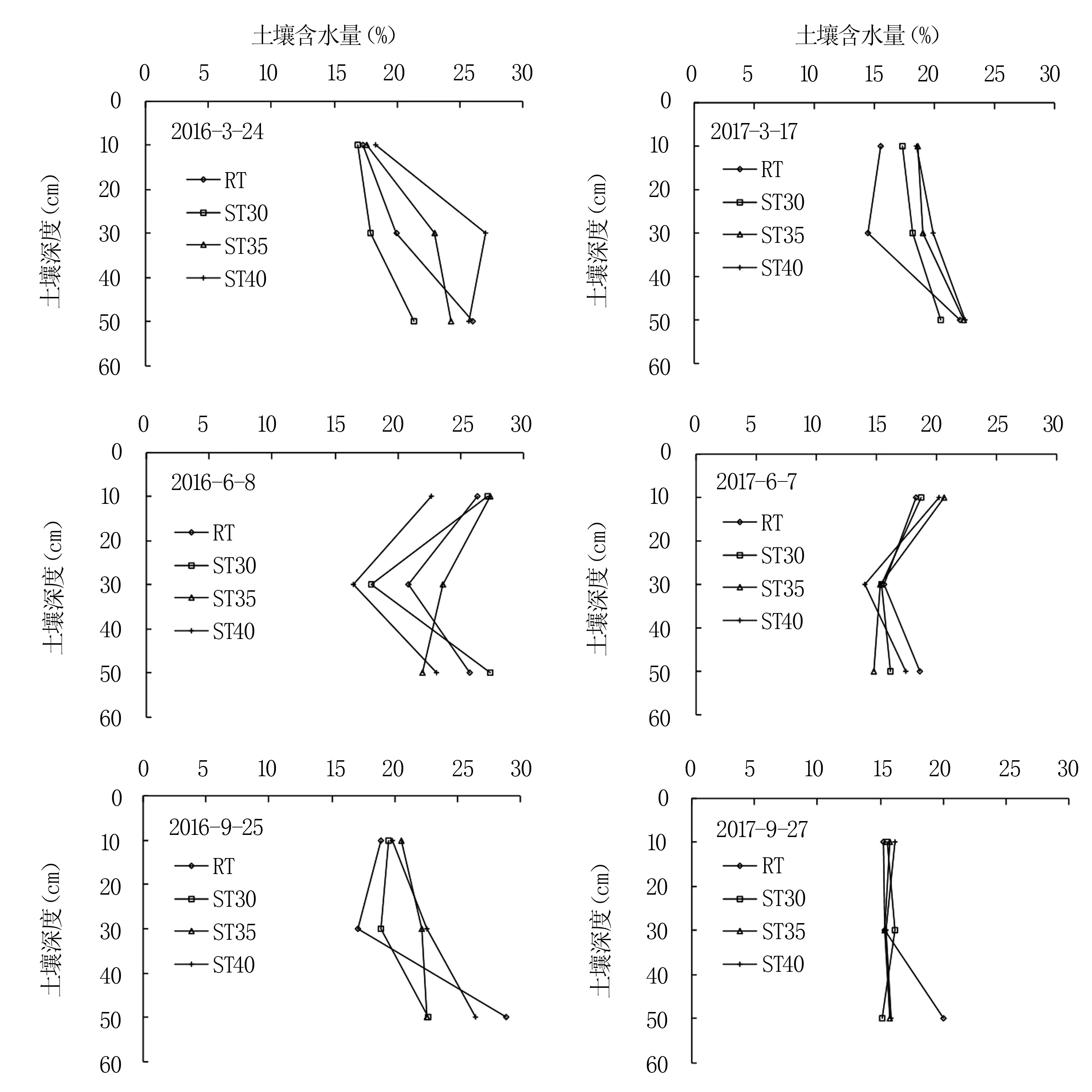

2.1.1 深松深度对土壤含水量的影响 土壤含水量多少,直接影响植物的生长状况。从图1可以看出,与习惯处理(RT)相比,深松处理对0~20 cm土层土壤含水量影响较小,但明显影响20~60 cm土层土壤水分含量。深松处理ST30、ST35和ST40明显增加0~20 cm和20~40 cm土壤含水量,两年平均分别增加3.20%、7.88%、3.69%和1.07%、14.58%、11.71%;降低40~60 cm土壤含水量,不同深松深度处理平均下降12.78%、13.74%和7.28%。土壤含水量具有明显的年际变化,2016年土壤含水量高于2017年,且不同处理2016年波动幅度较大而2017年较平稳。2016年0~20、20~40、40~60 cm土壤含水量变异系数分别为0.19、0.15和0.10,2017年则分别为0.11、0.11和0.16。可见,土壤水分状况较好的条件下,深松处理主要影响土壤0~40 cm土壤含水量,而土壤水分状况较差的条件下,深松处理主要影响40~60 cm土壤含水量变化。随着深松深度的增加,土壤调蓄水分的能力逐渐增强。

图1 不同深松深度处理的土壤含水量

2.1.2 深松深度对土壤紧实度的影响 土壤紧实度直接影响作物根系生长,进而影响养分吸收利用,最终影响作物产量。由图2可以看出,土壤紧实度随着土壤深度的增加呈增加趋势;小麦季0~25 cm增加较快,25~35 cm有所下降,35~45 cm又逐渐升高;玉米季0~20 cm快速增加,20~35 cm变化较小,35~45 cm也呈增加趋势。与旋耕处理相比,ST30主要降低了15~30 cm土壤紧实度,平均下降3.85%,而0~15 cm和30~45 cm土壤紧实度略有增加;ST35主要降低了土壤15~30 cm土壤紧实度,其次为30~45、0~15 cm,下降幅度分别为22.65%、17.35%和10.15%;ST40主要降低了30~45 cm土壤紧实度,其次为15~30 cm,下降幅度分别为25.33%和15.82%,增加0~15 cm土壤紧实度,增幅14.43%。总体来说,深松耕作主要降低15~45 cm土壤紧实度,其中ST35和ST40降低效果更好,但对0~15 cm土壤紧实度影响较小。

图2 不同深松深度处理的土壤紧实度

2.2 深松深度对土壤养分分布的影响

2.2.1 深松深度对土壤碱解氮的影响 由图3可以看出,土壤碱解氮含量随着土壤深度的增加呈下降趋势,0~20 cm土壤碱解氮含量显著高于20~40 cm和40~60 cm土壤碱解氮含量。小麦返青-拔节期,与RT处理相比,深松处理增加0~20 cm土层土壤碱解氮,ST30、ST35和ST40两年平均分别增加5.70%、35.60%和46.16%;降低40~60 cm土层土壤碱解氮,ST30、ST35和ST40两年平均分别降低11.72%、24.57%和25.37%。小麦收获期,与RT相比,深松处理也增加0~20 cm土层土壤碱解氮含量,ST30、ST35和ST40分别增加7.40%、10.09%和7.14%;降低40~60 cm土层土壤碱解氮含量, ST30、ST35和ST40分别降低15.69%、9.63%和2.79%。玉米收获期,与RT相比,深松处理降低0~20 cm土层土壤碱解氮含量,ST30、ST35和ST40两年平均分别降低20.44%、11.16%和16.13%;增加40~60 cm土层土壤碱解氮含量,ST30、ST35和ST40分别增加20.96%、41.31%和26.87%。深松处理对各时期20~40 cm土层土壤碱解氮含量的影响较小。可以初步得出,深松促进了冬小麦季碱解氮在0~20 cm土层的累积,减少了其在40~60 cm土层的分布,而夏玉米季则相反。可见,深松可以改变碱解氮在不同土层土壤中的分布,促进土壤氮素的运移。

图3 土壤碱解氮含量剖面变化

2.2.2 深松深度对土壤有效磷含量的影响 从图4可以看出,土壤有效磷主要分布于0~20 cm土壤中,其含量显著高于20~40 cm和40~60 cm的含量,20~60 cm土壤有效磷变化幅度不大。与RT处理相比,总体来说深松处理降低0~20 cm土壤有效磷含量,ST30、ST35、ST40两年平均分别降低25.10%、10.88%、17.68%,但对20~40、40~60 cm土壤有效磷含量有增加趋势,两年平均分别增加-2.43%、35.02%、30.15%和39.78%、51.75%和34.59%。可见,深松能够促进土壤磷素从表层向深层运移,有利于有效磷在深层土壤中积累。

图4 土壤有效磷含量剖面变化

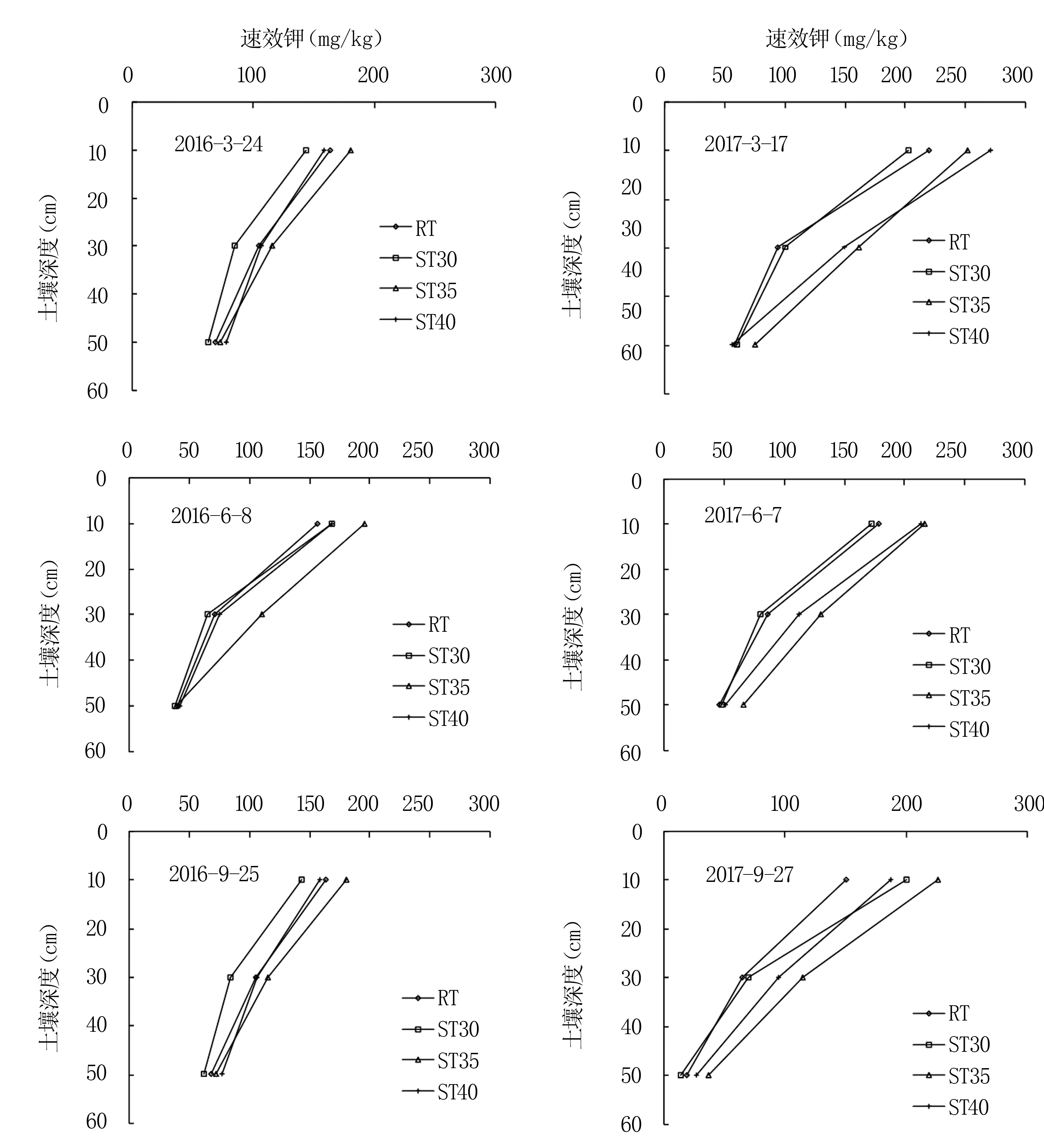

2.2.3 深松深度对土壤速效钾含量的影响 从图5可以看出,土壤速效钾含量随着土壤深度的增加呈直线下降趋势,0~40 cm土层降幅较大。与RT处理相比,深松处理,尤其ST35和ST40,增加各土层土壤中速效钾含量,两年平均0~20 cm土层分别增加24.61%和19.89%,20~40 cm土层分别增加50.20%和25.15%,40~60 cm土层分别增加36.05%和15.03%。可见,深松35 cm和40 cm能够促进速效钾在各土层中的积累,尤其是深松35 cm时增加幅度最大。土壤速效钾主要来源于作物秸秆和土壤钾的释放,深松对其释放的促进作用机理还需要进一步研究。

2.3 深松深度对作物产量的影响

总体来说,深松能够增加冬小麦、夏玉米产量,且深松深度增加,其增幅也呈升高趋势(表2)。不同深松深度对夏玉米产量无显著影响,但对冬小麦产量影响显著,ST40处理可显著增加冬小麦产量,增幅7.23%~9.99%。因此,在本试验条件下,深松耕作可增加冬小麦和夏玉米周年产量,以深松40 cm增产效果最好。

图5 土壤速效钾含量剖面变化

表2 不同处理冬小麦、夏玉米产量

3 讨论与结论

土壤含水量和土壤硬度(紧实度)均是反映土壤物理性质和质量的重要指标,受多种因素影响,尤其是耕作措施[16]。本研究结果表明,深松处理增加耕层0~40 cm土壤含水量,降低40~60 cm土壤含水量,且深松深度为35、40 cm时效果更明显。出现此种结果的原因可能是旋耕(深度约为15 cm)破坏表层土壤,增加土壤与空气的接触面积,又因犁底层的存在,水分下移较少,流失较多,而深松耕作能够打破犁底层,增加水分下移,减少水分散发,因而深松处理可以增加耕层土壤含水量,但因深松耕作后深层土壤中的部分水分上移供作物生长需要,致使深层土壤含水量降低。土壤紧实度随土层深度增加总体呈增大趋势,深松耕作可以降低土壤紧实度,但主要降低15~45 cm土壤紧实度,尤以ST35和ST40效果更明显,对0~15 cm土壤紧实度影响较小。上述结果与前人研究结果一致[17,18]。

研究证明深层耕作影响土壤养分含量[19,20]。本研究结果也表明,深松耕作改变了氮、磷在土壤中的分布,增加了土壤速效钾含量,与李永平[21]、蔡丽君[22]等的研究结果一致。与传统耕作相比,深松可以改良土壤耕层特性,促进作物生长发育,提高作物产量[23,24,14],秋深松40 cm处理对作物的增产幅度大于深松30 cm处理[2]。本研究结果也表明,深松耕作能够增加冬小麦和夏玉米周年产量,松深40 cm时增产效果最好。

综上所述,深松耕作措施增加耕层土壤含水量,降低土壤紧实度,促进土壤中养分的运移和均衡分布,增加了作物产量。