私有信息优势还是投研分析能力?

——绩优基金与绩劣基金信息挖掘行为比较分析

田利辉 曹龙杰

(南开大学金融发展研究院,天津 300071)

一、引言

多数文献认为,机构投资者是专业投资者,擅长基本面分析,推崇价值投资,能够提高市场的信息效率(Bushee,1998;陈小林和孔东民,2012)[2][30]。如果机构投资者践行价值投资理念,那么机构投资者的增多能够带来市场效率的提升和市场稳定的增进(Holden and Subrahmanyam,1992;Ke and Petroni,2004)[10][15]。出于优化投资者结构和提升配置效率的目的,我国推进了超常规发展机构投资者的战略,国内基金管理行业出现了跨越式发展,以证券投资基金为代表的机构投资者逐渐成为了我国资本市场中的主导力量。然而,我国股市近年来仍然波动剧烈,炒作问题并未显著好转。实际上,亦有文献认为,机构投资者未必进行价值投资,反而开展投机交易(De Long et al.,1990;Porter,1992)[8][23]。我国机构投资者能否践行价值投资理念,还是追逐热点、炒作概念?

价值投资的前提是具有信息分析的能力,能够从各类信息源中抽取先前未知的、完整的信息评析公允价值和进行关键业务决策,亦即能够进行信息挖掘。Daniel and Titman(2006)[7]将股价信息划分为有形信息和无形信息。Bushee and Goodman(2007)[3]从理论上对机构投资者的信息分析机制进行了探讨,指出通过检验其交易行为与各期盈余指标的关系,可以用作识别机构投资者对基本面信息的挖掘行为。Jiang(2010)[13]实证发现机构投资者更偏好与基本面不相关的无形信息。蔡庆丰和杨侃(2013)[29]认为,我国基金交易策略综合考虑了股价中的有形信息和无形信息。张宗新和杨通旻(2014)[57]则通过区分不同层面的股价信息对基金的信息挖掘行为进行考察,发现国内基金总体上具有一定程度的信息挖掘 能力。

上述文献分析了投资标的的不同,但没有分析投资主体的异质性。不同类别基金可能存在的不同信息挖掘行为。而且,有文献发现,基金行为随着市场环境的不同而变化(Chalmers et al.,2013)[4],因此需要更新的数据佐证和发展中国基金数据挖掘行为的结论。故而,本文分析中国开放型股票投资基金的28个季度前十大重仓股数据,研讨异质信息挖掘行为的原因所在,需要分析基金信息挖掘行为如何在不同市场环境中发生变化。

与已有研究相比,本文贡献在于:(1)区分不同绩效的机构投资者,识别出基金信息挖掘行为的群体间差异,为进一步明确证券投资基金的市场角色和准确判定基金业监管政策之合宜性提供参考;(2)不同于单场景下机构投资者信息处理机制分析(蔡庆丰和杨侃,2013;张宗新和杨通旻,2014)[29][57],通过区分不同的市场行情,更为全面地探讨了基金的信息挖掘行为;(3)从网络中心度层面比较分析异质基金的信息获取优势,探究了不同绩效基金信息挖掘能力差异性的原因所在。

二、理论分析与研究假设

(一)机构投资者的异质性与信息挖掘行为

我国基金业发展历程较短,优秀的基金管理人才比较稀缺。我国监管当局鼓励机构投资者发展,基金业实现了超常规发展、跃进式扩张,基金经理队伍的素质参差不齐(孟庆斌等,2015;肖继辉等,2016)[43][54]。刘维奇和任禹铭(2018)[42]发现,部分机构投资者进行噪声交易,风险控制与个人投资者没有显著差异。韩燕等(2011)[32]研究表明,分析能力强的基金的业绩可以持续优于弱基金,且其交易行为包含了更多的信息含量。采用bootstrap分析方法,王珏和张新民(2013)[49]指出,至少有10%的基金具有选股能力,而有一半以上的基金不具有选股能力。这就是说,基金管理人的信息挖掘能力存在着结构性差异。Knyazeva et al.(2018)[19]也认为,机构投资者的信息收集能力存在着明显的异质性。大量文献表明,仅有部分基金能够获得高于基准水平的收益(Daniel et al.,1997;Wermers,2000;Kacperczyk et al.,2005)[6][27][14]。

信息挖掘能力是指基金个体在其投资研究中能够有效捕捉股票特质信息和公司基本面信息,并基于这些信息对股票价值进行合理评估,从而形成理性的交易决策(张宗新和杨通旻,2014)[57]。理论上,基金是否进行信息挖掘取决于基金个体是否具有信息挖掘能力和具有信息挖掘能力的基金是否乐意使用信息挖掘来进行投资交易。如果市场并非无效或不能进行操纵,那么,当基金管理人具备信息挖掘能力时,实行信息挖掘是其理性选择。基于业绩考核、职位忧虑的压力或基金规模扩张、薪酬制度带来的激励,基金经理会认真进行投资分析,从而获得更高的业绩提成,并且防止降职、解职的惩罚(Kempf and Ruenzi,2008;Kempf et al.,2009;申宇等,2013;吴栩,2016;李志冰和刘晓宇,2019)[16][17][45][51][38]。然而,能力较差的基金可能无法进行有效的信息挖掘,也就难以洞悉市场交易的先机,其投资行为未能表现出信息挖掘的特征,也无力取得与前者相当的投资业绩(王珏和张新民,2013;廖海波,2015;Knyazeva et al.,2018)[49][39][19]。

因此,按照投资业绩进行分类,绩效好的基金应当表现出更为显著的信息挖掘行为。据此,本文提出假设1。

H1:相比于绩劣基金,绩优基金表现出更显著的信息挖掘行为。

Roll(1988)[24]将公司层面信息分为两类:(1)决定公司内在价值的基本面信息;(2)基本面之外的能够影响公司股价的其他信息,如市场中充斥的各类信息噪声(Daniel and Titman,2006;蔡庆丰和杨侃,2013)[7][29],此类信息仅与个股相关,而且同样能够影响资产价格的涨跌。在此基础上,个股特质信息可设定为两个层面:一是同时包含了基本面信息和信息噪声的特质信息全集,该信息集反映了市场和行业之外仅与个股相关的特质风险;二是仅包含基本面信息的特质信息集。基金的信息挖掘行为应当从这两个层面进行考察:(1)通过检验两类基金的交易行为是否蕴含了对于股票特质信息全集的挖掘,本文对基金交易行为是否为理性投资进行判断;(2)通过考察两类基金的投资决策是否体现出对公司基本面信息的充分理解,本文对基金的投资策略进行区分(价值投资或是投机炒作)。因此,本文将假设1进一步细分为如下两个分假设:

H1a:相比于绩劣基金,绩优基金表现出更显著的对于个股特质信息的关注。

H1b:相比于绩劣基金,绩优基金表现出更显著的对于公司基本面信息的挖掘。

(二)异质机构投资者信息挖掘行为分化的机制分析

Kim and Verrecchia(1994)[18]、Tan et al.(2014)[26]研究表明,公司价值判断的不同来自于投资者之间信息获取渠道和投研能力的差异。由此,本文认为两类基金群体不同的绩效是来自于是否进行信息挖掘的结果。

市场信息一般可分为公共信息和私有信息,公共信息是所有投资者均自由可得,而私有信息仅能通过自身关系网络获得。对于机构投资者,私有信息是影响其交易行为的主要因素(Bushee and Goodman,2007;Jiang,2010)[3][13]。国内研究同样发现,相比于券商所提供的公开信息,基金经理的投资决策更依赖于其自身网络中的私有信息(肖欣荣等,2012)[53]。这就是说,经由投资者的个人信息网络,某种“权威”观点或者隐秘信息在机构投资者中进行传播。Pareek(2012)[22]指出,重仓持有同一只股票的基金经理间存在着联系,不少实证研究予以佐证(Shiller and Pound,1986;Colla and Mele,2010;Pareek,2012)[25][5][22]。

基金在整个网络中获取资源、施加影响的能力可被称为网络中心度。Ozsoylev et al.(2014)[21]发现,网络中心度更高的基金往往比中心度较低的基金更早交易,获得更高回报。因此,绩优基金显著更高的信息挖掘水平可能由其相对更高的网络中心度所支持,来源于其信息获取优势。分析中国数据,李维安等(2017)[36]也发现,在获取信息的质量、速度等方面,具有较高网络中心度的基金均比处于边缘的基金更有优势。

优秀的信息挖掘能力可能不仅来源于私有信息的传播,而且来源于绩优基金自身更高的投资研究水平。庄序莹(2001)[58]发现,机构投资者并非天然具备更高的盈利能力,取得名列前茅的投资业绩关键还在于其投研能力和投资水平。并且,已有研究表明机构投资者更加偏好公司治理完善、信息披露充分的上市公司(史永东和王谨乐,2014;郭庆云等,2017)[46][31],在这些信息透明度较高的股票上,绩优基金显然很难获得更多的私有信息。因此,绩优基金显著更高的信息挖掘水平可能由其更强的投研能力所支撑。

因此本文提出如下两个相逆假设:

H2a:相比于绩劣基金,绩优基金具有显著更高的网络中心度,即绩优基金具有信息获取优势。

H2b:相比于绩劣基金,绩优基金具有更加卓越的投研能力。

(三)市场行情对机构投资者信息挖掘行为的调节

市场行情影响着投资者参与度,特别是中小投资者(肖峻,2013;吴偎立等,2015)[55][52]。在牛市行情中,非理性交易者的积极参与会不断推升市场中的投机情绪(王珊珊等,2010;刘莎莎和孔东民,2011)[50][40],投机情绪的聚集会带来投机行为的自我实现,这给机构投资者的短期投机创造了相对理想的市场环境。作为“理性人”的机构投资者可能会暂时忽视信息挖掘,转而迎合市场情绪,进行投机交易(De Long et al.,1990;姚颐等,2011;Mendel and Shleifer,2012;田利辉等,2014)[8][56][20][47]。而在熊市中,普通投资者通常趋于谨慎保守,投机性资金的大量流出使得市场交易急剧萎缩,交易清淡的市场环境使得价值洼地得以产生,为机构投资者利用专业优势进行信息挖掘创造了条件,回归价值投资(Hilary,2008;Barberis et al.,2001;彭文平等,2018)[9][1][44]。同时,熊市行情下基金业绩普遍较差,基金公司为平抑投资者不满情绪可能会裁换更多的基金经理,此时面临着更高职业风险的基金管理者倾向于更为积极努力地进行信息挖掘以显著提升管理业绩,规避降职、解职的厄运(Huang et al.,2011;蔡庆丰和杨侃,2012)[11][28]。

另一方面,市场状态对基金管理者还存在着截然相反的影响。肖峻(2013)[55]发现,不同股市周期下,基金的业绩资金流敏感性存在着显著差异;在牛市期间投资者热衷于追逐业绩,熊市中则表现为忽视业绩。相比于熊市,牛市阶段内资本市场中具有更充裕的资金流(肖继辉等,2016)[54],从而对基金经理产生了时变的业绩激励机制。牛市中,基金业绩具有显著的激励效应,促使基金经理努力提升业绩以实现管理费收入最大化;熊市阶段内,由于投资者忽视业绩,管理人将难以通过提升业绩而获得资金的显著流入,从而大大削弱基金经理努力获取更高回报的激励(Kempf et al.,2009;李学峰等,2011)[17][37]。肖继辉等(2016)[54]发现基金经理的解职风险与市场行情并无显著相关性,熊市解职风险并非明显更高。

据此本文提出如下对立假设:

H3a:基金的信息挖掘行为受到市场行情的显著影响,相较于牛市,基金的信息挖掘行为在熊市中更为显著。

H3b:基金的信息挖掘行为受到市场行情的显著影响,相较于熊市,基金的信息挖掘行为在牛市中更为显著。

三、研究设计

(一)基金的信息挖掘行为

1.理论分析与回归模型

基金绩效的评价方法主要是风险调整收益评价法,包括特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。其中,特雷诺指数假设基金完全分散化了非系统性风险,因此衡量的是基金对系统性风险的超额收益率,未考虑其通过组合投资分散风险的能力。而詹森指数同样忽视了非系统性风险,评估结果存在偏差。因此,本文使用夏普指数对基金绩效进行衡量,然后根据夏普指标的30%分位点和70%分位点把主动型证券投资基金样本分为了高、中、低三组,以分别考察最高组和最低组基金的投资交易行为,分组变量为groupsp,低、中、高组对应的groupsp取值分别为1、2、3。

Roll(1988)[24]通过对美股市场收益率的实证研究,发现个股波动与市场变动之间存在着较显著的不一致性,即所谓的股价非同步性。基于其根据基本面特质信息和其他信息的分类,本文从两个层面对基金的信息分析机制进行检验:(1)两类基金的投资交易行为是否蕴含了对于公司特质信息的挖掘,该类信息同时包含了上述两种信息;(2)两类基金的交易策略是否体现出对基本面信息的充分理解。据此,本文可以获悉二者背后的信息偏好和挖掘机制,进而对其交易行为和市场影响进行更加深入的分析和把握。

为考察两类基金的交易行为是否蕴含对公司特质信息的挖掘,借鉴张宗新和杨通旻(2014)[57]的研究,本文在两类基金样本中分别进行如下回归:

其中,被解释变量synch为基金重仓股的股价同步性指标,衡量了股价中的特质信息含量;Trd为基金交易活跃度指标,衡量了基金的交易行为。理论上,如果基金挖掘到了公司的特质信息,则随着基金交易的实施,这些特质信息将不断传递到公司股价中,从而使得股价中的特质信息含量上升,股价同步性水平下降(张宗新和杨通旻,2014)[57]。因此,通过关注β1的大小与正负,即可检验出两类基金是否对个股特质信息予以关注。考虑到基金可能更加偏好特质信息含量更高的个股,即回归中可能存在着内生性问题,本文参考Jayaraman and Milbourn (2012)[12]、张宗新和杨通旻(2014)[57]和李静和楠玉(2019)[41]研究,使用了滞后一期的基金交易活跃度Trdi,t-1作为工具变量,并应用两阶段最小二乘法进行回归。另外,本文还选取了季度t与股票i属于同一行业的其他股票的基金交易活跃度之均值作为工具变量进行稳健性检验,结果保持一致。Controls为影响股价同步性指标的其他变量;hj为行业哑变量,以控制行业层面的影响;Qj为季度哑变量,以控制季度效应。

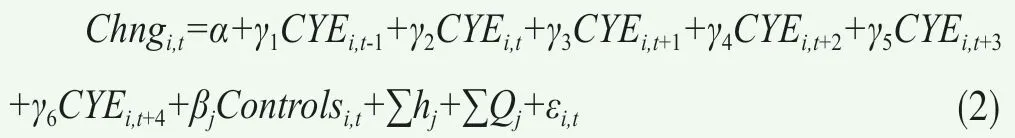

如果基金的交易行为体现出对股票特质信息的关注和分析,则表明基金的投资策略更加倾向于理性投资。在此基础上,考虑到特质信息集又可细分为能够影响股价的信息噪声与反映公司内在价值的基本面信息,因此在第一层面的检验之后,本文进一步考察两类基金是否对股票的基本面信息进行了挖掘,以充分明确二者的市场定位:引导理性投资的价值发现者抑或是热衷短期炒作的投机助推者。Bushee and Goodman(2007)[3]指出通过检验基金交易行为与各期盈余指标的关系,可以识别基金对基本面信息的挖掘行为。具体地,如果基金的投资策略建立在对公司基本面信息的挖掘和分析的基础上,则其交易行为应表现出与未来盈余信息的正相关性,而与过去盈余信息负相关或者不相关。本文使用如下回归模型(张宗新和杨通旻,2014)[57]分别对两类基金样本进行考察:

其中,被解释变量Chng为基金的持股比例变动,用来度量基金的交易行为;CYE为公司各期的盈余指标,使用季度每股净利润的同比变化来衡量,模型中同时加入了滞后一期、当期、未来一期、未来二期、未来三期、未来四期的盈余指标以检验上文的理论推导;Controls为影响基金持股变动的其他变量;h为行业哑变量,以控制行业层面的影响;Q为季度哑变量,以控制季度效应。

2.主要变量定义

(1)股价同步性

股票特质信息同时包含了反映公司真实价值的基本面信息和影响股价变动的其他所有信息噪声。无论是哪一类信息,均会在一段时期内显著影响股价走势,使得公司股价与整个市场的趋势出现步调不一致。鉴于此,通常可以使用股价同步性指标R2(拟合优度指标)来衡量股票的特质信息含量。如果同步性指标较大,则股票特质信息含量较低;反之,如果同步性指标较小,则股价的特质信息含量较高。

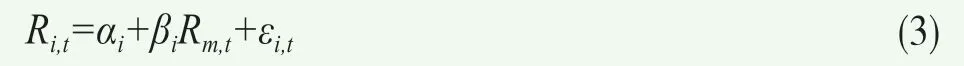

具体地,首先估计如下CAPM模型:

其中,Ri,t为股票i在t时刻的收益率;Rm,t为t时刻的全市场收益率。此处的全市场指的是各股票所对应的分市场,比如上海A股市场、深圳A股市场等。在每个季度内,使用上述模型对每一只基金重仓股进行回归。为保证样本容量,本文使用日收益数据进行回归,同时剔除了一个季度内交易日不足20个的样本。回归得到的拟合优度R2可以用来度量股价走势的市场同步性,进行如下的对数化处理后,得到了第一步检验所需的被解释变量synch:

(2)盈余信息指标

基本面信息指的是反映公司内在价值的特质信息,一般使用公司各类财务指标进行综合分析,以对公司的成长潜力和风险收益进行揭示。然而,各类信息对企业价值的具体影响机制通常难以进行量化分析,一般认为这些因素将会通过公司的盈余信息综合体现。因此,本文使用每股盈余指标来度量个股的基本面信息。

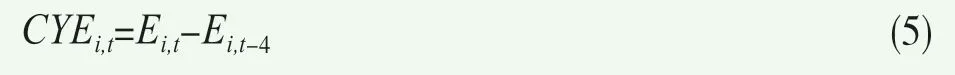

具体地,本文使用每股盈余指标的同比变化来衡量盈余信息指标CYE:

其中,Ei,t为季度t股票i的每股盈余。该指标将用于第二步检验,考察两类基金的交易策略中是否蕴含了对于公司基本面信息的深入挖掘与分析,以辨别基金的交易行为是表现为理性投资抑或是投机炒作。

(3)基金交易行为指标

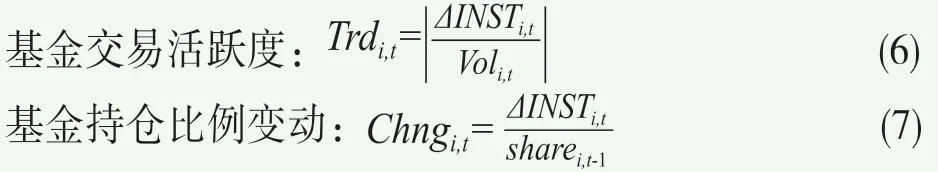

由于基金的信息挖掘行为和信息分析机制无法直接观测,故而已有研究一般通过分析其交易行为与相关指标的关系来评估其对价值信息的挖掘行为(Jiang,2010;Bushee and Goodman,2007)[13][3]。借鉴张宗新和杨通旻(2014)[57]的研究,本文运用如下交易指标来衡量两类基金的交易行为:

其中,ΔINSTi,t为季度t基金在股票i上的持仓数量变动,Voli,t为季度t股票i的总交易量,sharei,t-1为股票i在t-1季度末的总流通股数。

3.其他控制变量

第一步检验时,除基金交易活跃度以外,股价同步性指标还可能受到其他因素影响,需要加以控制。参考已有研究,本文选取了下述控制变量:(1)换手率(turnover),由季度日均换手率度量,以控制投资者异质性信念的影响;(2)公司上市年数(age),更久的上市时间通常意味着更充分的信息披露,股价中的特质信息含量因而也更高;(3)净资产收益率(ROE);(4)公司规模(lnTA),由公司总资产的自然对数衡量;(5)资产负债率(lev),由负债与总资产的比值表示;(6)市场情绪(senti),以控制市场整体环境对基金交易行为的影响,由封闭式基金折价率的变动来衡量(伍燕然和韩立岩,2007)[48],其值为正时表明市场情绪趋于乐观,为负时则市场情绪较为悲观;(7)分析师关注度(anacv),在一年内有多少个分析师(团队)对该公司进行过跟踪分析,一个团队数量为1,不单独列出其成员计算数量;(8)审计师质量(big4),财务报表由四大会计师事务所审计,则big4为1,否则为0;(9)账面市值比(bm)。此外,本文还控制了行业效应、交易所效应和季度效应。

在第二步检验中,除了本文的解释变量CYE外,还存在着一些其他的重要变量可能影响到基金的交易行为,需要在检验中加以控制。这些控制变量包括:(1)上一期的基金持股比例linshold;(2)账面市值比bm;(3)股票换手率turnover;(4)公司规模lnTA,由公司总资产的自然对数衡量;(5)分析师关注度anacv;(6)公司股票的市场回报Ret,过去12个月的股票收益率。最后,本文也控制了行业效应与季度效应。

(二)基金网络中心度的定义与度量

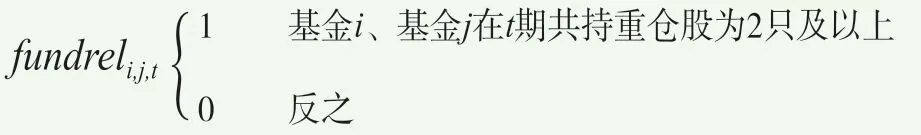

借鉴肖欣荣等(2012)[53]、刘京军和苏楚林(2016)[35]、侯伟相和于瑾(2018)[33]的研究,本文利用基金季报中的十大重仓股信息来定义基金网络关系矩阵:

fundreli,j,t为基金i与基金j在第t期的网络关系值,该值为1时认为两只基金存在关联(本文设定共持股票为2只及以上以剔除基金抱团等因素干扰),该值为0则认为两只基金不存在关联。

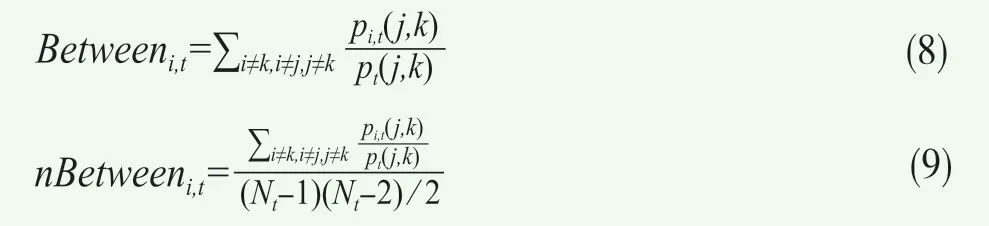

在社会网络理论中,网络中心度存在着多种定义方式,这些定义从不同维度对社会网络的特征进行了刻画。以上述网络关系值为基础,本文选取了中间中心度指标来衡量基金的网络中心度,具体计算通过Ucinet软件完成。中间中心度的定义为:

其中,pi,t(j,k)为t时期的基金网络中基金j与基金k之间的最短路径里通过基金i的路径数目,pt(j,k)为t时期基金j与基金k之间的最短路径数目,Nt为t期的网络规模。Between为基金的绝对中间中心度,nBetween为相对中间中心度。由以上定义,中间中心度可理解为结点(某只基金)在基金网络中的中介性,度量一个点在多大程度上位于网络中其他“点对”的中间。如果一个行动者处于多对行动者之间,那么该行动者起到重要的“中介”作用。可类比于人群中擅长交际的个体,其他个体诸多的社交往来需要通过他来完成。中间中心度兼顾个体在网络中的联通广度与位置核心度,能够较好地表征基金的信息灵通度。

(三)基金投研能力分析

对于基金的投研能力,一般可细分为择时能力、择股能力。著名的TM模型、HM模型均建立于CAPM模型的基础上,后续研究普遍认为CAPM模型无法囊括所有的风险因素,其有效性遭到广泛质疑。因此,学者们进一步提出了基于FF三因子模型的扩展TM、HM模型—即FF3-TM和FF3-HM模型。

由于CAPM模型的局限性,本文采用扩展TM模型对基金的择股能力、择时能力进行估计。具体地,对下式进行回归分析:

其中,narrdayi,t为基金净值的日度增长率与日度无风险利率之差,无风险利率为三个月定期存款利率。RMRF为市场日回报率与日度无风险利率之差,SMB、HML分别为日度规模因子、日度账面市值比因子,同期市场为上海A股市场。上述数据取自国泰安(CSMAR)、锐思及CCER数据库。

截距项αi,T衡量了T期基金i的择股能力,回归系数β2衡量了T期基金i的择时能力。为估计T期基金的投资能力,本文采用了半年期、一年期、三年期三种估计区间,以从短期、中期、长期三种维度进行考察。以半年期为例,本文的估计方法为:当T期为1、2季度时,选取前一年后半年的日度数据进行估计,估计模型为扩展TM模型;当T期为3、4季度时,选取该年前半年的日度数据进行估计,估计模型同样为扩展的TM模型。一年期、三年期的估计方法与半年期类似。本文中,对基金投研能力进行估计的时期前置于对其信息挖掘行为进行考察的季度,以排除本期因素影响。

各变量的定义与度量见表1。

四、实证结果与分析

(一)样本选取和数据描述

本文考察的是非分级开放式股票型基金。由于QDII类基金主要投资于国外市场,受到更多其他因素的影响,本文剔除了此类基金数据。

本文选取了2011年第一季度到2017年第四季度总计28个季度基金的前十大重仓股数据作为研究样本。为排除样本偏误,本文还剔除了每季度交易不足20天的股价同步性数值。此外,本文还对如下样本进行剔除:(1)金融类上市公司;(2)被ST处理的股票(3)IPO年份的交易记录。样本数据来源于国泰安(CSMAR)的开放式基金和股票市场交易数据库。

表1 变量定义

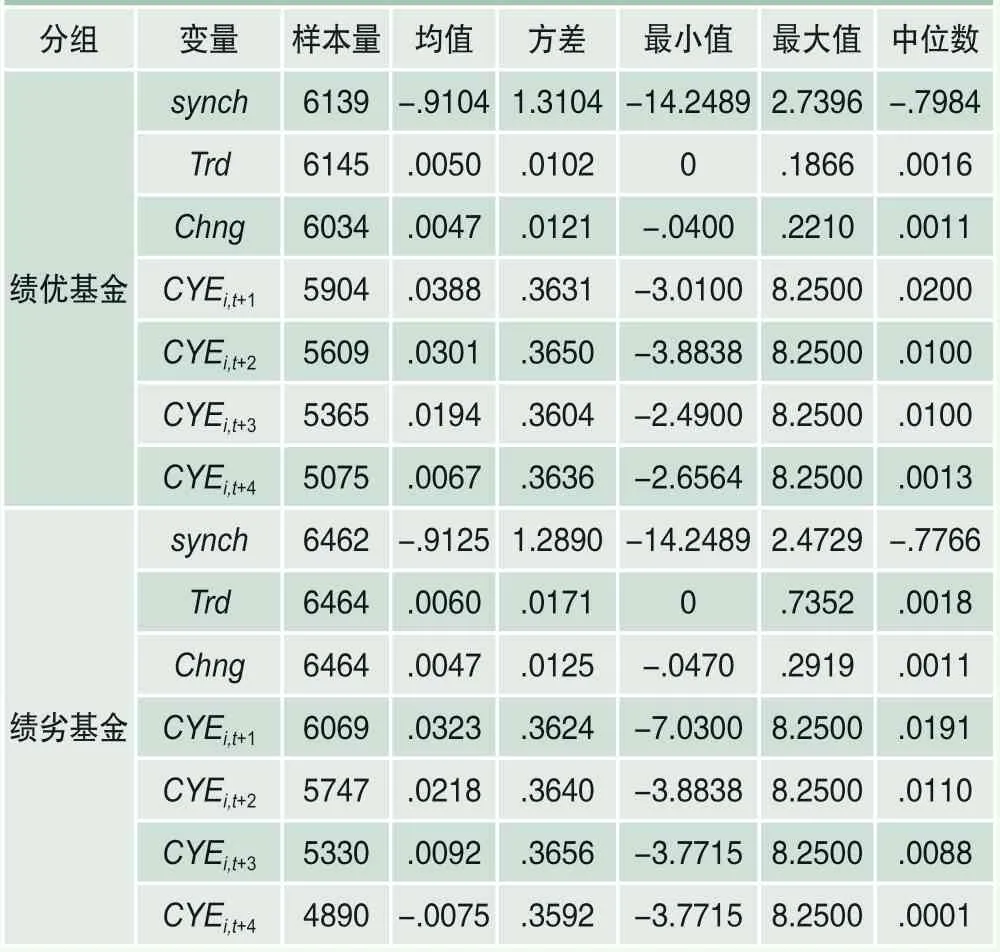

为考察基金群体的信息挖掘行为有何结构性差异,本文根据夏普比率将全样本划分为绩优基金和绩劣基金两个子样本进行检验。表2为主要变量的描述性统计结果。由表2可见,相较于绩劣基金,绩优基金重仓股具有更高的盈利水平(绩优基金未来各期的盈余指标均显著高于绩劣基金,特别是未来四期,绩劣基金盈余指标的均值甚至为负),即绩优基金挖掘出了更加优质的投资标的。初步表明绩优基金具有更强的信息挖掘能力。

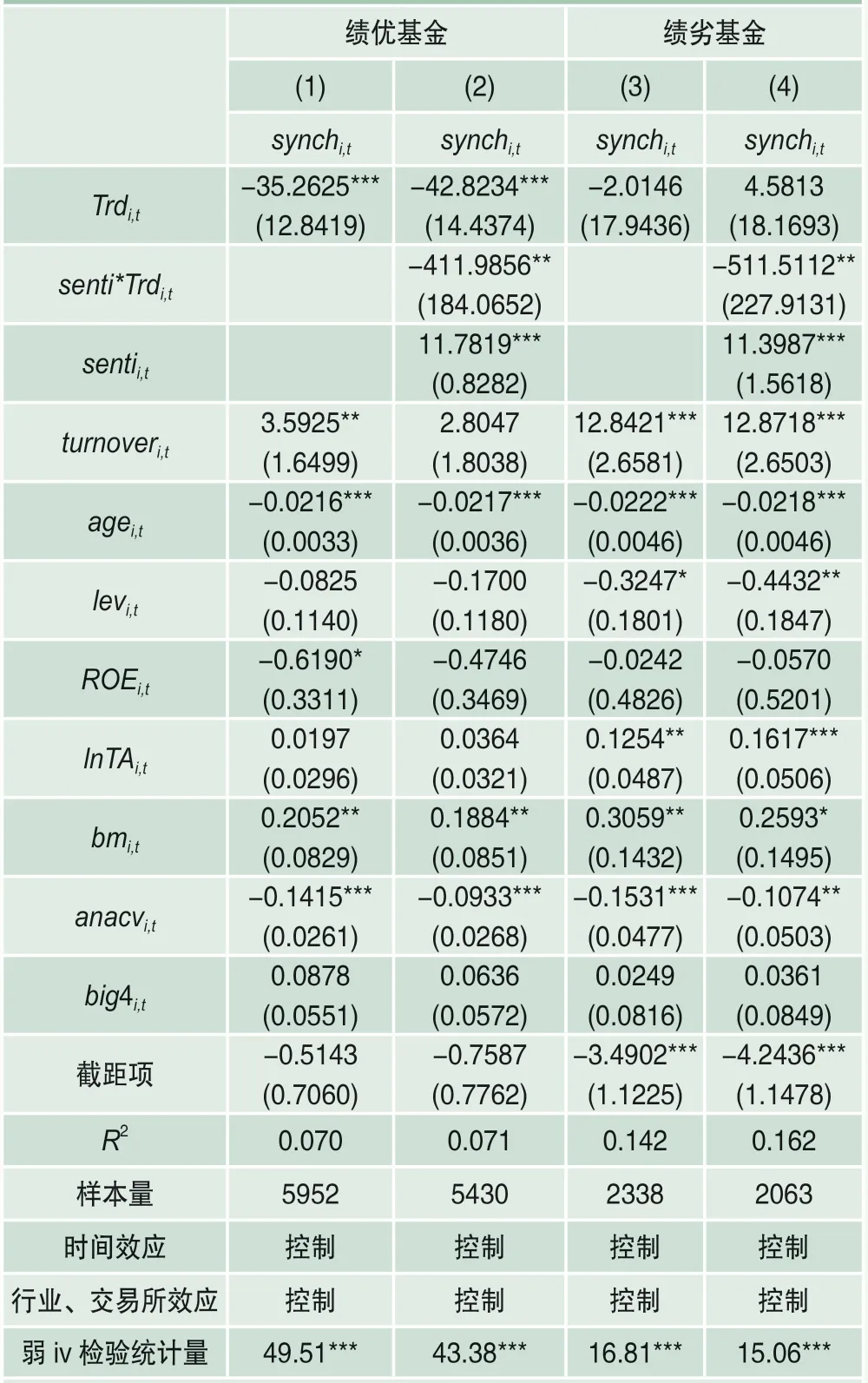

(二)不同绩效基金对特质信息的挖掘行为是否存在差异

根据模型1,本文分别考察了绩优基金、绩劣基金对于个股特质信息的挖掘行为。表3列示了检验结果。限于篇幅,本文省略了2SLS回归第一阶段的结果,仅在表格最后一行报告了第一步回归的弱iv检验统计量,由表3可见在所有回归中该值均大于10,表明本文工具变量的选择是恰当的。

第二阶段回归中(两类基金的结果分别列示于第(1)列、第(3)列),结果显示绩优基金的交易活跃度显著降低了重仓股的股价同步性水平,表明绩优基金对个股特质信息进行了有效挖掘,其交易行为显著提高了股价中的特质信息含量。这与之前文献的研究结论比较一致,区别在于本文考察的是绩优基金群体的信息挖掘行为。而绩劣基金的交易活跃度并未降低股价同步性,表明绩劣基金的交易行为并非基于对特质信息的有效 处理。

表2 主要变量的描述性统计

表3第(2)列、第(4)列分析市场情绪影响。首先,情绪指标(senti)显著提高了股价同步性水平,表明市场情绪显著降低了股价中的特质信息含量。其次,回归交叉项(senti*Trd)的系数显著为负,表明基金对特质信息的挖掘受到了市场情绪的显著影响。加入情绪指标后,绩优基金交易活跃度的系数仍然在1%水平下显著为负,表明绩优基金能够捕捉到个股特质信息的结论是稳健的。对于绩劣基金,尽管交易活跃度的系数不显著,然而回归交叉项(senti*Trd)的系数显著为负,表明在市场情绪较高的时期,绩劣基金的交易行为提高了个股特质波动,表现出一定的信息挖掘能力,然而显著弱于绩优基金水平(senti指标的均值为0.006,中值为0.004)。

表3 基金对特质信息挖掘行为的检验结果

综上,本文认为绩优基金挖掘到个股的特质信息,表现出理性投资特征,发挥出提高市场信息效率、降低股市投机氛围的作用。而绩劣基金仅在高涨的市场情绪中才会表现出对于公司特质信息的挖掘,且其挖掘能力显著弱于绩优基金。本文假设H1a得到验证。

此外,回归结果显示,上市时间(age)、分析师关注度(anacv)均与同步性指标显著负相关,这与已有研究的结论基本一致。而账面市值比(bm)则显著增大了股价同步性,这可能是由于高bm公司基本面较差、成长性低,通常不为投资者所偏好和关注,因而缺乏较多的特质信息,从而同步性程度更高。此外,杠杆率(lev)水平显著降低了股价同步性,但在绩优基金重仓股中不显著,盈利能力(ROE)的系数也为负值。

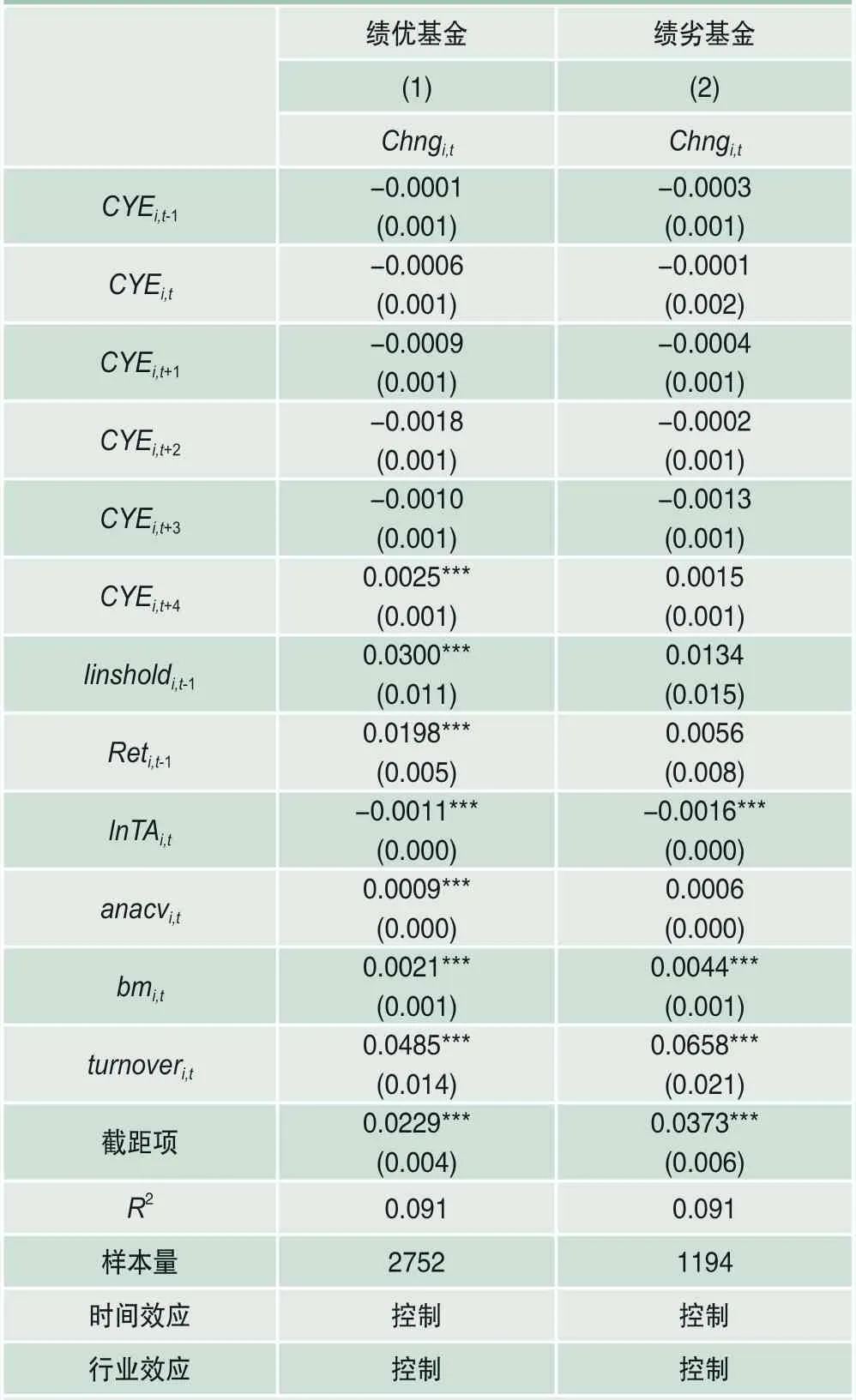

表4 基金对基本面信息挖掘行为的检验结果

(三)不同绩效基金对基本面信息的关注是否存在差异

个股特质信息既包含基本面信息,也包含信息噪声。上文证明,绩优基金和绩劣基金对个股特质信息的挖掘存在着显著差异,下文依据模型2分析绩优和绩劣基金如何处理影响公司内在价值的基本面信息。检验结果列于表4,其中第(1)列、第(2)列分别给出了绩优基金与绩劣基金的回归结果。

从第(1)列的结果来看,过去盈余信息(CYEi,t-1)、当季盈余信息(CYEi,t)的回归系数为负,但并不显著。未来一期盈余的回归系数同样不显著,表明绩优基金缺乏对公司近期基本面信息的合理预期。未来二期、三期的盈余信息也未表现出与绩优基金持股行为的显著相关性,但未来四期的盈余信息与绩优基金的持股变动在1%水平下显著正相关。基于Bushee and Goodman(2007)[3]的理论模型,结果表明绩优基金挖掘到了公司的基本面信息,体现出价值投资特征。这与张宗新和杨通旻(2014)[57]的结论比较一致,区别在于本文考察的是绩优基金的信息挖掘行为。第(2)列回归结果显示,未来各期的盈余指标与绩劣基金的持股变动均无显著相关性,表明绩劣基金缺乏对基本面信息的挖掘能力,并未体现出作为机构投资者的专业优势,这与庄序莹(2001)[58]的理论推断一致。至此,本文假设H1b得到验证。结合前一部分结论,本文假设H1得到验证。

此外,回归结果显示:公司规模(lnTA)的系数显著为负,账面市值比(bm)、换手率(turnover)的系数显著为正,表明基金管理者存在对小盘股、价值型股票和流动性的偏好,与张宗新和杨通旻(2014)[57]的结果一致。

(四)稳健性分析

1.交叉上市对股价同步性的影响

在不同板块或地区上市的公司面临着不同的信息披露要求,可能对股价同步性产生影响,在讨论基金行为对股价同步性的影响时还应对此加以控制。但在本文样本中仅有不足3%的股票存在交叉上市情形,因此在上文回归中未考虑交叉上市的影响。为保证结果的稳健性,本文也加入这一因素进行考察,结论保持一致。

2.第一步回归所用工具变量的选取

除前文所用工具变量Trdi,t-1外,本文还选取了季度t与股票i属于同一行业的其他股票的基金交易活跃度之均值作为工具变量进行稳健性检验,结果保持一致。

3.环比盈余指标

前文使用了盈余信息的同比变化指标,由于不同的衡量方法可能造成迥异的研究结论,因此本文还采用了盈余信息的环比变动进行稳健性检验,前述结论未发生变化。

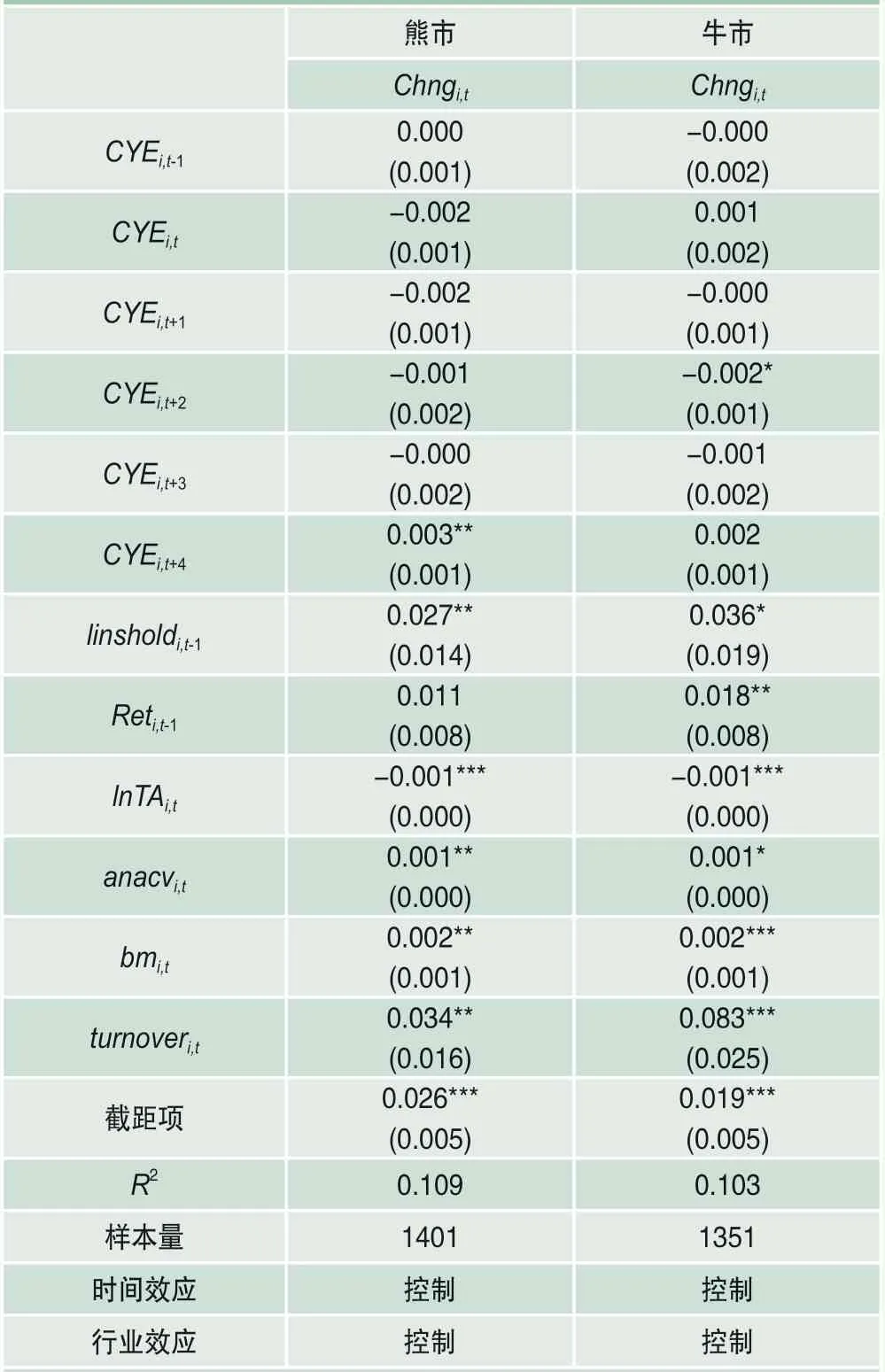

(五)进一步研究:市场行情对信息挖掘行为的调节

市场行情显著影响着投资者的参与度,特别是对于中小投资者。因此,本文还考察了市场行情对本文主要结论的影响。具体地,将绩优基金样本划分为牛市、熊市两个子样本分别检验。牛熊市的划分借鉴了何兴强和周开国(2006)[34]的方法,并使用沪深300作为指数基准。所得结果列于表5、表6。

由表5可知,在牛市、熊市期间基金交易活跃度均可显著降低股价同步性指标,这意味着绩优基金在两类行情中始终表现出对于个股特质信息的挖掘。表6显示,熊市时期个股未来四期的盈余信息在5%水平下与绩优基金的持股变动显著正相关,而在牛市中,未来各期的盈余信息均未表现出与绩优基金持股变动的正相关性。综上,本文研究表明:相比于牛市,绩优基金在熊市期间表现出更显著的信息挖掘。熊市中绩优基金在挖掘出个股特质信息的同时也关注到了公司的基本面信息,这与全样本结果一致;而在牛市中,绩优基金仅表现出对个股特质信息的挖掘,未体现出对公司基本面信息的关注。假设H3a得到证明。

表5 绩优基金对特质信息挖掘的实证结果(牛熊市行情检验)

表6 绩优基金对基本面信息挖掘的回归结果(牛熊市行情检验)

五、信息挖掘行为的机制分析

上文发现,相比于绩劣基金,绩优基金表现出更显著的对个股特质信息和公司基本面信息的挖掘,践行了价值投资理念。但是,绩劣基金往往热衷于趋势交易或跟风炒作,投机行为较多。那么,二者为何表现出迥异的信息挖掘行为呢?Kim and Verrecchia(1994)[18]、Tan et al.(2014)[26]认为,信息挖掘水平的差异或者来源于投资者之间的信息渠道不同,或者来源于投研能力的差异。本文进一步从私有信息优势与投研能力两方面对两类基金进行考察,研究二者信息挖掘行为不同的原因所在。

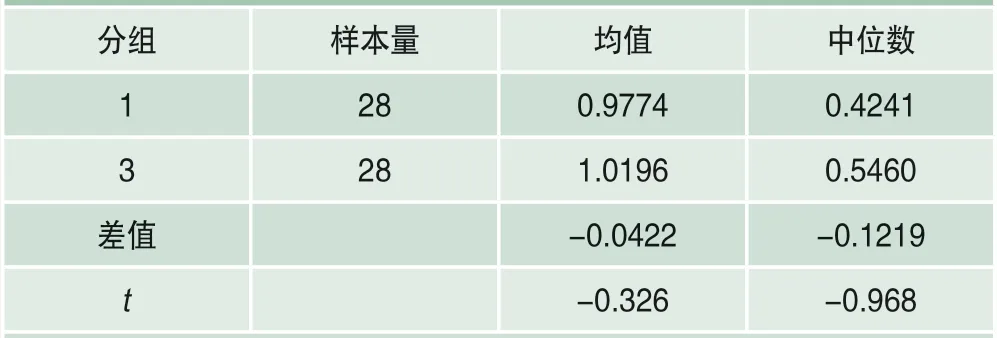

(一)基金信息优势分析

绩优基金可能具有更好的信息获取渠道,从而能够制定出更为合理的投资决策。借鉴李维安等(2017)[36]和Ozsoylev et al.(2014)[21]的研究,本文选取了基金的网络中心度指标来对其信息优势进行考察。

高中心度意味着更为核心的网络位置,因而也更具信息优势;低中心度,则反之。为控制网络规模的影响,本文使用了基金的相对中间中心度指标(nBetween)进行分析。相应的统计分析结果列于表7。组1对应了绩劣基金,组3对应了绩优基金。从第3列结果来看,相较于绩劣基金,绩优基金具有略高的相对中间中心度均值,但二者差异的检验结果不显著,表明两类基金的相对中间中心度无明显差异。第4列则汇报了相对中间中心度指标中位数的检验结果,两类基金也未表现出显著差异。以上结果表明,相较于绩劣基金,绩优基金不具有显著的信息获取优势,其更为有效的信息挖掘行为并非来源于占优的信息获取途径。假设H2a不成立。

表7 基金网络中心度分析

表8 基金择股能力分析

(二)基金投研能力分析

对于基金的投研能力,本文使用择股、择时能力指标进行衡量。具体的,本文采用了扩展的TM模型,即FF3-TM模型,进行估计。

表8报告了由FF3-TM模型估计出的择股能力指标的分析结果。由表8可见,在各种期限层面的择股能力指标上,两组基金择股能力的差异均在1%水平下显著,表明绩优基金的择股能力显著优于绩劣基金。择时能力指标的检验结果表明两类基金无显著差异,不再列示。本文也采用了由FF3-HM模型估计出的择股能力指标进行探讨,上述结论未发生变化。此外,本文还使用两类基金群体中表现出择股、择时能力的基金个体的比例进行稳健性检验,结果保持一致。以上表明,绩优基金表现出了更为卓越的投研能力,假设H2b成立。

结合前一部分讨论,本文认为:绩优基金显著的对个股特质信息的挖掘能力并非来源于私有信息的获取,而主要由卓越的投研能力所驱动。

六、结论与建议

以2011―2017年开放型股票投资基金为研究样本,本文分别考察了绩优基金、绩劣基金的交易行为与其重仓股特质信息的内在联系,分析了机构投资者信息处理机制。研究表明:(1)绩优基金表现出对个股特质信息的关注,践行了理性投资,而绩劣基金的交易行为则未表现出显著的信息挖掘特征。进一步,绩优基金还体现出对公司基本面信息的挖掘,表明绩优基金在投资过程中还坚持了价值投资,而绩劣基金则缺乏对公司基本面信息的有效挖掘,多投机行为。(2)相比于绩劣基金,绩优基金的信息挖掘能力并非获取私有信息的优势,而主要由更为卓越的投研能力所支撑。(3)绩优基金的信息挖掘行为受到市场行情的显著影响,相比于牛市,在熊市中表现出更显著的强化信息挖掘、追寻价值投资的特征。

基于以上结论,本文提出如下建议:第一,对基金管理公司而言,应进一步完善基金经理的选拔和考核机制。本文结果表明,绩劣基金与绩优基金的信息挖掘能力出现系统性差异,根源主要在于基金管理人自身的投研能力。只有脚踏实地地提升投研能力,才能显著提高基金的投资业绩和品牌建设。第二,基金投资者需要投资具有投研支撑的信息挖掘水平高的优质基金,而非固步自封或自称具备信息优势的绩劣基金。第三,牛市之中,更需要控制风险,提升投研能力,理性投资,稳健增长。