有害的多愁善感

徐蓉

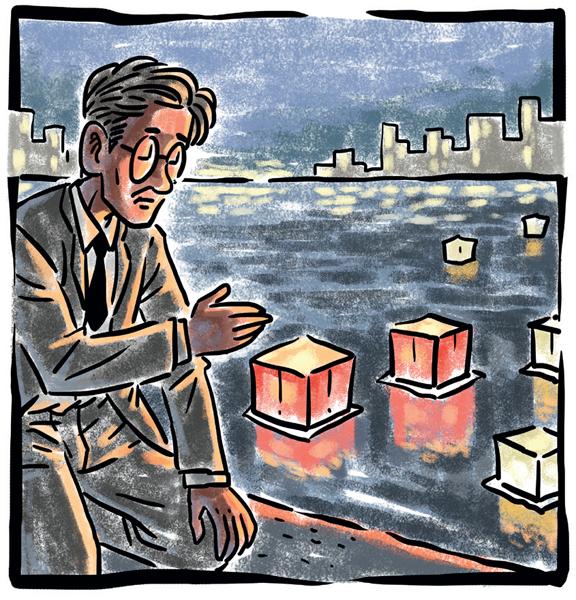

大江健三郎的长子光是一个残疾儿,出生后,医生告诉他儿子存活的概率是很小的。大江健三郎为此痛不欲生,他将儿子的名字写在灯笼上让它在河里漂流。

在广岛旅行时,他发现原子弹幸存者就是这样:把死者的名字写在灯笼上,他们注视着灯笼流向河对岸——死者的灵魂进入黑暗之中。一位朋友的女儿在广岛原子弹爆炸后死去,对他讲:你不该做那种多愁善感的事情,你得不停地工作。

后来,大江健三郎承认自己做的事情是最為糟糕的那种多愁善感,从那以后改变了态度。

《巴黎评论》的记者问他,“你说的多愁善感是什么意思?”

大江健三郎回答:“最佳定义来自弗兰纳里·奥康纳。她说,多愁善感是一种不直面现实的态度。为残疾人感到难过,这类似于要把他们给隐藏起来。她把这种有害的多愁善感,跟‘二战期间纳粹消灭残疾人的行为联系起来。”

显然,这样的多愁善感并不是慈悲,而是某种意义上的残忍。

确实,在我们的印象中,多愁善感大约总是容易与温柔混淆。作家梅·萨藤在其《独居日记——过去的痛》中也批评了有害的多愁善感,她认为多愁善感与温柔之间有着显著区别。多愁善感意味着通过减少感情的价值使其贬值;它也是陈腐的,是一种用滥了的简单方式,目的是将感情缩小成模糊的伤感,感情的外衣常常是廉价的,是廉价的语言。

多愁善感是向内的、自怜的、被动的;而温柔是向外的、怜他的、主动的。多愁善感是无力的,而温柔是有力的;多愁善感是冷色调的,温柔则是暖色调的。

但在中国的古典文学作品中,多愁善感往往是一种被称赏的气质。因为阴柔的、内敛的、被动的,向来似乎是文学作品较为称赏的一种气质,当士大夫也以香草美人自拟时,他们在某种程度上显然已经主动选择放弃了自己的独立和自处。

古代男子最多愁善感的大约贾宝玉要算一位。《红楼梦》中的贾宝玉读了《西厢记》后,向黛玉表白“我是那多愁多病的身,你是那倾国倾城的貌”。 当还是一个孩子时,这些显得还颇为可爱。

可当他年事渐长,你就难免会失望。他无法施予所爱护之人以真正的援手,连自己都需要家长的庇护。当第八十一回,他半痴半傻地向王夫人忧叹了那么一大篇话,真正是光华顿失。这样的傻孩子,又有哪里可以吸引黛玉的地方?所以,很小的时候对第八十一回是否曹公的文字,就心存疑问。

鲁迅先生大约也是过高地评价了他:“悲凉之雾,遍被华林,然呼吸而领会之者,独宝玉而已。”

可以的解释是:宝玉是神瑛侍者,他只是下世历幻,所以无意也无力改变。多愁善感“情不情”的宝玉最终选择了悬崖撒手;而大江健三郎一直好好照顾光,他教会我们更重要的或许是要“悬崖拉手”。