1961—2019年柴达木盆地沙尘强度时空变化特征

曹晓云,肖建设,乔 斌,陈国茜,权 晨,祝存兄,史飞飞

(1.青海省气象科学研究所,青海 西宁 810001;2.青海省防灾减灾重点实验室,青海 西宁 810001)

引 言

沙尘天气按水平能见度划分为浮尘、扬沙和沙尘暴等3种类型[1],是干旱半干旱地区一种典型的气象灾害,不仅对国民经济建设和人民生命财产安全造成严重危害,而且还是引发生态环境问题、导致气候变化的重要影响因素[2]。沙尘天气是特定的荒漠化环境和气象条件相结合的产物,当具备沙源、强风和热力不稳定空气层结时,就会出现沙尘天气,通常被认为是土地荒漠化的指示器和生态环境状态的综合反映[3-6]。

近几十年来,随着土地资源超载、全球气候变暖、水资源短缺等问题的日益严重,沙尘天气已经成为不可忽视的大气和生态环境问题之一[7-8]。国内外许多研究基于地面观测数据、卫星遥感数据等资料,通过数理统计和数值模拟等方式探讨沙尘天气的形成机制、输送过程及其对生态环境和气候变化的影响效应等科学问题[9-15]。其中,地面沙尘观测资料以其时间序列长等优点被广泛应用于沙尘天气时空变化特征研究[6,16-21],然而绝大多数研究是将沙尘暴、扬沙和浮尘等3类不同等级的沙尘日数单独进行分析讨论,定量分析沙尘强度及其时空变化特征的研究较为缺乏。不同沙尘天气的气溶胶质量浓度存在一定倍数关系[22],WANG等[23]根据其倍数关系定义了沙尘指数(dust index,DI),DI能较准确地定量反映沙尘强度,得到了广泛应用[20,24-26]。

柴达木盆地地理位置特殊,气候条件独特,其戈壁荒漠是中国北方地区沙尘天气频发的主要源区之一[16],随着我国生态文明建设步伐的加快,柴达木循环经济试验区建设上升为国家战略,沙尘天气治理已经成为当地政府环境保护工作的重要内容之一。在全球气候变暖的大背景影响下,柴达木盆地增温显著,降水量持续增多[27],成为整个青藏高原气候变化最为敏感和显著的地区,这对盆地沙尘天气必然会产生一定影响。然而,针对柴达木盆地沙尘天气时空变化特征分析的相关研究较少,尤其是用DI来定量化描述柴达木盆地沙尘强度的研究鲜见。

因此,本文采用1961—2019年柴达木盆地9个地面气象站逐月沙尘日数等观测资料,将3种不同类型沙尘天气用沙尘指数DI进行沙尘强度的定量化表示,统计分析盆地近59 a沙尘强度的时空变化特征,并结合气象因子,分析主要影响因素,以期为深入认识柴达木盆地沙尘天气及气候变化、提高沙尘天气预报预警服务水平、为政府制定环境保护政策和生态文明建设提供参考依据。

1 研究区概况

柴达木盆地(90°16′E—99°16′E,35°00′N—39°20′N)位于青藏高原东北隅,是中国三大内陆盆地之一,也是青藏高原最重要的自然地理区域之一,海拔2654~6588 m,被昆仑山脉、祁连山脉与阿尔金山脉环抱,为四面环绕的封闭式山间断陷盆地,盆地面积达25×104km2。气候为典型的高原大陆性气候,年均气温-3.68 ℃,年均降水量92.94 mm,年均风速2.84 m·s-1,温差大、少雨、多风为盆地主要气候特点,加之盆地植被类型多裸地和高寒荒漠,植被稀疏,经常饱受大风沙尘侵袭,给农牧业生产和人民生活造成诸多不利(图1)。

图1 柴达木盆地气象站点和海拔空间分布Fig.1 Spatial distribution of meteorological stations and altitude of the Qaidam Basin

2 数据与方法

2.1 研究数据

选用柴达木盆地9个地面气象站(茫崖、冷湖、大柴旦、小灶火、格尔木、诺木洪、德令哈、乌兰和都兰)逐月沙尘(浮尘、扬沙和沙尘暴)日数、平均气温、最高气温、最低气温、平均风速、大风日数、降水量和相对湿度等观测资料,除乌兰建站较晚,选用1981—2019年资料外,其余站点均选取1961—2019年资料,数据来源于中国气象局综合气象信息共享平台(CIMISS),数据完整性和连续性较好,时间序列长,完全能满足科学研究需求。

2.2 研究方法

2.2.1 沙尘指数

采用WANG等[23]定义的沙尘指数DI进行柴达木盆地的沙尘强度研究,其计算公式为:

DI=DFIDu+DFISa×3+DSaSt×9

(1)

式中:DFIDu、DFISa、DSaSt分别为浮尘日数、扬沙日数、沙尘暴日数。

2.2.2 年际变化趋势

采用一元线性回归法拟合柴达木盆地沙尘强度的年际变化速率,其计算公式为:

y=ax+b

(2)

式中:x为年份序列;a为线性方程斜率,若a>0,表明沙尘强度呈增强趋势,反之呈减弱趋势,a的绝对值大小反映沙尘强度变化的速率;b为常数。并通过t检验对变化趋势进行显著性检验,分析变化趋势的可信度。

2.2.3 Mann-Kendall非参数检验

采用M-K非参数检验法[28]检测1961—2019年柴达木盆地沙尘强度的突变情况,分析沙尘强度变化趋势,给定显著性水平0.01,即u0.01=2.56。

2.2.4 相关性分析

采用皮尔逊相关分析法[28]对研究变量之间的相关关系进行分析。对于研究变量x和y,其相关系数rxy可表示为:

(3)

2.2.5 相对贡献率

采用相对贡献率分析各气象因子对盆地沙尘强度的影响程度,其计算步骤为:首先对各气象要素与沙尘指数进行回归分析,建立标准回归方程,该气象因子对应系数的绝对值与所有回归系数绝对值之和的比值即为相对贡献率[29-30]。其计算公式为:

(4)

式中:Y为沙尘指数的标准化值;an为第n个气象因子与Y的标准化回归系数;xn为第n个气象因子的标准化值;b0为常数;Crn为第n个气象因子对Y的相对贡献率。

3 结果与分析

3.1 时间变化

3.1.1 年际变化

图2为1961—2019年柴达木盆地年均沙尘指数的年际变化。可以看出,近59 a来柴达木盆地年均沙尘指数的年际变化整体呈波动减小趋势,减小速率为2.05 a-1(P<0.01),减小趋势显著,2013年沙尘指数最小(16.56),1979年最大(230.13),说明柴达木盆地沙尘强度具有较大的年际差异。此外,近59 a盆地沙尘强度经历2个阶段:1961—1979年,沙尘强度呈波动增强趋势,波动幅度较大;1979年后,沙尘强度呈明显的波动减弱趋势,波动幅度较小。

图2 1961—2019年柴达木盆地年均沙尘指数的年际变化Fig.2 Interannual variation of annual averaged dust index (DI) in the Qaidam Basin from 1961 to 2019

3.1.2 年代际变化

由柴达木盆地沙尘指数年代际变化(图3)可以看出,柴达木盆地沙尘强度呈单峰型变化,整体呈先增加后减小特征,1970年代柴达木盆地沙尘强度最大(161.18),1960、1980、1990、2000年代依次减小,其中2000年代柴达木盆地沙尘强度最小(57.27),2010年代沙尘强度略有回升(59.88)。

图3 1961—2019年柴达木盆地沙尘指数年代际变化Fig.3 Decadal change of average dust index (DI) in the Qaidam Basin from 1961 to 2019

3.1.3 月变化

图4为1961—2019年柴达木盆地沙尘指数的月变化。可以看出,柴达木盆地月均沙尘指数一般介于2.25~20.47,1—12月沙尘指数呈单峰型分布,峰值位于春季4月,谷值位于冬季12月,且春季>夏季>冬季>秋季。这可能是由于春季气温回升迅速,但降水少,气候干燥,土壤逐渐解冻,地表干燥疏松,保证了足够沙源,且北方地区盛行强劲的西北风,提供了动力因子,裸露疏松的地表易被风卷起形成沙尘天气;夏季随着气温升高,降水增多,盆地植被于5月下旬至6月上旬逐渐返青生长,稳定的地表抑制了沙尘天气的出现,但由于盆地内植被稀疏加之夏季高原对流旺盛,较易出现大风沙尘天气;秋季由于下垫面稳定、冷空气影响较少且强度弱,因此沙尘天气最少,强度最小;冬季虽然地表植被黄枯,但大范围土壤冻结并有积雪覆盖,所以沙尘天气较少,强度较小[6,16,30]。

图4 1961—2019年柴达木盆地沙尘指数DI的月变化Fig.4 Monthly variation of average dust index (DI) in the Qaidam Basin from 1961 to 2019

3.2 空间分布

图5为1961—2019年柴达木盆地多年平均沙尘指数空间分布,可以看出,盆地整体多年平均沙尘指数DI为98.30,格尔木、小灶火和茫崖的多年平均沙尘指数最高,均超过150,诺木洪、都兰、冷湖、德令哈、乌兰和大柴旦依次减小。可见,盆地腹部地区容易受沙尘天气影响,沙尘强度较强,这可能与其地理位置和地形条件密切相关,柴达木盆地沙尘天气的主要冷空气路径为西北路径[16],冷空气进入北疆,在天山以北堆积后扩散南下,倒灌进入南疆盆地,然后翻越阿尔金山进入柴达木盆地,由于柴达木盆地地形特殊,周围多山脉又为西北—南东走向,与盛行西北风向一致,易造成明显的“狭管效应”,冷空气进入盆地后风速明显增大,加之小灶火、格尔木周边地区存在丰富的沙源,当热力不稳定时,很容易出现沙尘天气,因此格尔木、小灶火等盆地腹部地区易遭受沙尘天气影响且强度较强。

图5 1961—2019年柴达木盆地多年平均沙尘指数DI空间分布Fig.5 Spatial distribution of multi-year average dust index (DI) in the Qaidam Basin from 1961 to 2019

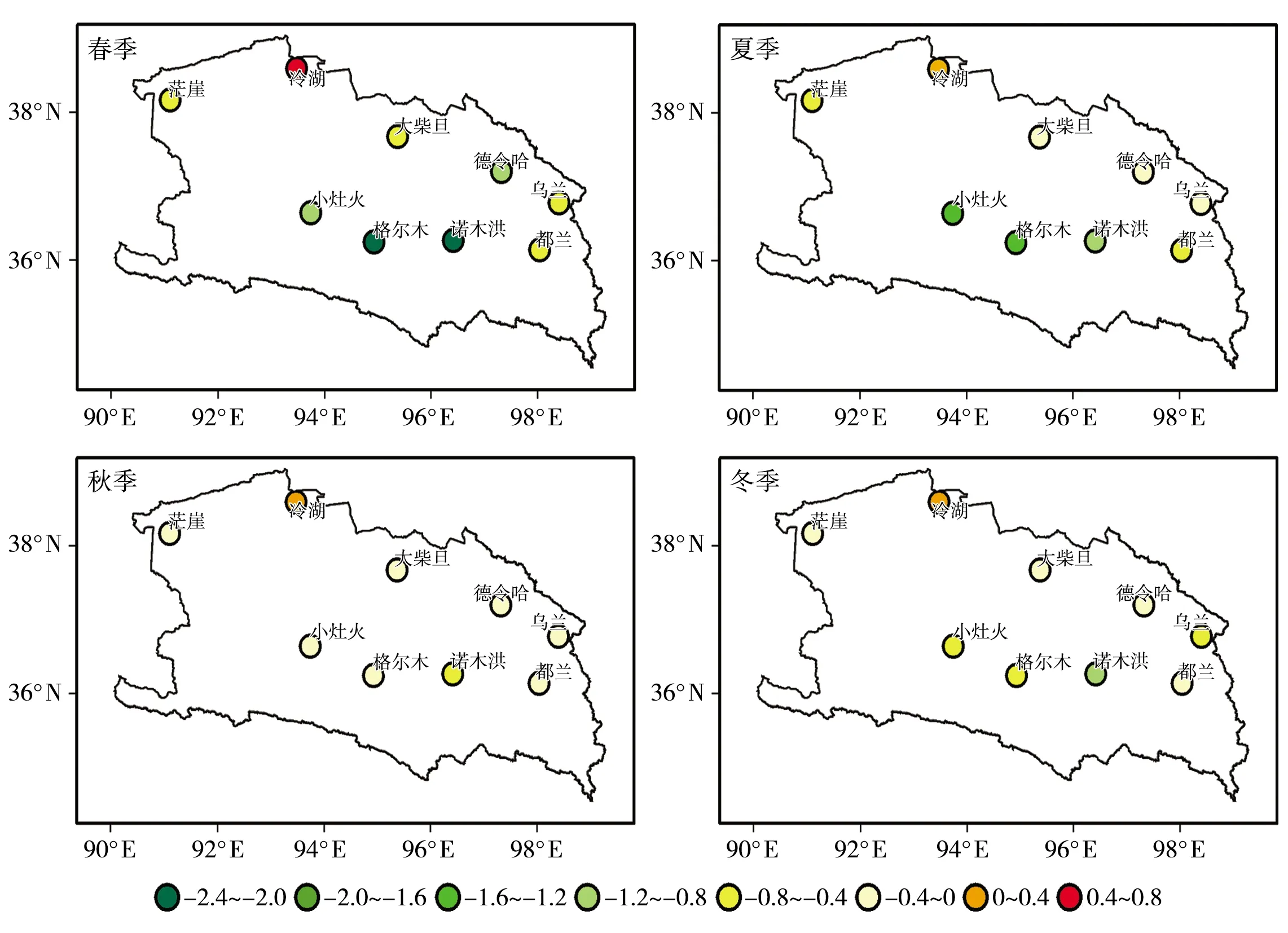

图6为1961—2019年柴达木盆地四季平均沙尘指数DI的空间分布。可以看出,柴达木盆地沙尘强度的空间分布存在明显差异,沙尘强度整体呈盆地腹部高、外围低的空间分布格局。从季节尺度来看,春季沙尘强度最强,夏、冬、秋季依次减弱,其中,春季是柴达木盆地沙尘的频发季节,盆地绝大多数地区DI均在20以上,盆地腹部的格尔木、茫崖、小灶火DI均大于80,沙尘强度强,盆地外围的大柴旦沙尘强度较弱,DI在20以下。夏季,除格尔木和小灶火的DI在40以上,茫崖和诺木洪的DI在20~40之间外,盆地其余站点的DI均在20以下。秋季,盆地所有站点的DI均在20以下。冬季,除茫崖、小灶火和格尔木的DI在20~40之间外,其余站点的DI均在20以下。

图6 1961—2019年柴达木盆地四季平均沙尘指数DI的空间分布Fig.6 Spatial distribution of average dust index (DI) in four seasons in the Qaidam Basin from 1961 to 2019

分析1961—2019年柴达木盆地沙尘指数年际变化速率分布(图7),结果表明,近59 a柴达木盆地沙尘强度整体呈显著减弱趋势,均通过α=0.01的显著性检验,其中位于盆地腹地的诺木洪和格尔木的DI减小速率较快,减小速率均超过4.00 a-1,其次是小灶火、乌兰、德令哈、都兰、茫崖、大柴旦,减小速率在0.00~3.00 a-1之间,冷湖的DI呈显著增强趋势,增加速率为1.30 a-1。进一步分析1961—2019年柴达木盆地四季的沙尘指数年际变化速率分布(图8),可以看出,近59 a春季DI减小速率最快,其次是夏季、冬季和秋季,除冷湖站四季的DI均呈增大趋势外,其余站点各季的沙尘指数均呈减小趋势。其中,春季格尔木和诺木洪的DI减小速率较快,减小速率均超过2.00 a-1,其余大多数站点的DI减小速率在0.40~1.20 a-1之间;夏季小灶火和格尔木的DI减小速率较快,减小速率超过1.20 a-1,其余大多数站点的DI减小速率在0.40~1.20 a-1之间;秋季绝大多数站点的DI减小速率较慢,且基本在0~0.40 a-1之间;冬季诺木洪、小灶火、乌兰和格尔木的DI减小速率较快,减小速率均超过0.40 a-1,其余站点年减小速率在0~0.40 a-1之间。

图7 1961—2019年柴达木盆地沙尘指数DI年际变化速率分布(单位:a-1)Fig.7 Interannual variation rate distribution of annual dust index (DI) in the Qaidam Basin from 1961 to 2019 (Unit: a-1)

图8 1961—2019年柴达木盆地四季沙尘指数DI年际变化速率分布(单位:a-1)Fig.8 Interannual variation rate distribution of average dust index (DI) in four seasons of the Qaidam Basin from 1961 to 2019 (Unit: a-1)

3.3 突变分析

用M-K法对柴达木盆地1961—2019年沙尘指数进行突变检验(图9),发现自1961年开始,除1962、1963、1977—1986年外,其余UF值都小于0,且1987年以后,UF值都小于0,呈明显减弱趋势。UF和UB曲线在1990年存在交点,且在置信区间内,表明柴达木盆地的沙尘指数变化趋势在1990年开始发生转折,出现突变,UF曲线在1993年超过0.01显著性水平,综上所述,1961—2019年柴达木盆地沙尘指数经历了“下降、上升、下降”的过程,突变发生在1990年。

图9 1961—2019年柴达木盆地年平均沙尘指数M-K突变检验Fig.9 The M-K mutation test of annual mean dust index (DI) in the Qaidam Basin from 1961 to 2019

3.4 气象因子对沙尘强度的影响

气象因子是导致沙尘区沙尘强度变化的主要因素[31],为深入分析1961—2019年柴达木盆地沙尘强度变化的主要原因,选取分别代表热力因子的平均气温、最高(低)气温,代表动力因子的平均风速、大风日数,代表水分因子的降水量和相对湿度,通过相关性分析、气候倾向率和相对贡献率方法探究各气象因子对柴达木盆地沙尘强度变化的不同影响。

表1列出柴达木盆地年均沙尘强度与各气象要素的关系。可以看出,柴达木盆地年均沙尘强度与动力因子相关性最好,与年平均风速和大风日数的相关系数分别为0.76、0.71,且相关系数均通过α=0.01的显著性检验;其次是热力因子,与最低气温、平均气温和最高气温的相关系数分别为-0.67、-0.66、-0.56,且相关系数均通过α=0.01的显著性检验;最后是水分因子,其中与降水量的相关系数为-0.43,且通过α=0.01的显著性检验,但与相对湿度的相关性不显著。近59 a来柴达木盆地年平均气温、最高气温、最低气温的气候倾向率分别为0.48、0.41、0.82 ℃·(10 a)-1,呈显著增温趋势,年平均风速和大风日数的气候倾向率分别为-0.23 m·s-1·(10 a)-1、-4.35 d·(10 a)-1,呈显著下降趋势,年降水量的气候倾向率为10.74 mm·(10 a)-1,为显著增多趋势。柴达木盆地年平均风速变化对沙尘强度影响最大,贡献率为45.44%,年平均气温次之,贡献率为20.50%。上述分析表明,近59 a来柴达木盆地气温升高、降水增多明显,良好的水热条件匹配有利于植被的生长和覆盖度的增加,下垫面固沙能力增强,加之风速降低、大风日数减少有效抑止了沙尘天气,其中年平均风速和气温的贡献率较大。

表1 1961—2019年柴达木盆地年均沙尘强度与各气象要素的关系Tab.1 Correlation between average dust index (DI) and meteorological elements in the Qaidam Basin from 1961 to 2019

表2列出1961—2019年柴达木盆地各站年均气象要素的气候倾向率。可以看出,1961年来诺木洪和格尔木站增温速率较快,降水量增多速率较大,良好的水热条件匹配有利于植被的生长,植被覆盖度的增加,有效减少了沙源,此外,平均风速和大风日数减小速率也大,大风条件明显减弱,这是诺木洪和格尔木沙尘强度减弱速率较快的主要原因之一。值得注意的是,近59 a来冷湖气温增温速率相对最慢,降水量增多速率和平均风速减小速率也较慢,然而大风日数却呈增多趋势,研究指出在植被较少、靠近沙漠的地区强风对沙尘天气的发生起主要作用[32],冷湖位于阿尔金山南麓的戈壁滩上,紧邻库木塔格沙漠,长年少雨干旱,是新兴的石油工业基地,因此大风日数增多可能是导致冷湖沙尘强度增强的主要原因。

表2 1961—2019年柴达木盆地各站气象要素的气候倾向率Tab.2 Climatic tendency of meteorological elements at various stations in the Qaidam Basin from 1961 to 2019

综上所述,近59 a来柴达木盆地年均气温升高、降水增多、风速降低、大风日数减少是沙尘强度变弱的重要原因,其中年平均风速和气温的贡献率较大,由于地理环境的差异,各地区影响沙尘强度的主导因子也存在差异。

4 结论与讨论

(1)1961—2019年柴达木盆地沙尘强度年际变化整体呈显著减弱趋势,减小速率为2.05 a-1;沙尘强度年代际变化呈单峰型,1970年代最大,2000年代最小;柴达木盆地沙尘指数突变发生在1990年;月均沙尘指数一般为2.25~20.47,呈单峰型分布,峰值在春季4月,谷值在冬季12月。

(2)柴达木盆地沙尘强度存在明显的空间分布差异,整体呈盆地腹部高,外围低的分布格局,春季沙尘强度最强,夏、冬、秋季依次减弱;近59 a来除冷湖的沙尘强度呈显著增强外,其余地区沙尘强度均呈显著减弱趋势,其中诺木洪和格尔木减弱速度较快,减小速率均超过4.00 a-1,春季的沙尘强度减小速率最快,其次是夏季、冬季和秋季。

(3)近59 a来柴达木盆地年均气温升高、降水增多、风速降低、大风日数减少是其沙尘强度变弱的重要原因,其中年平均风速和气温的贡献率较大,由于地理环境的差异,各地区影响沙尘强度的主导因子也存在差异。

影响沙尘强度的因素很多,地气相互作用和大气运动过程较为复杂,本文仅分析了沙尘强度和气象因子之间的关系,并初步讨论了影响柴达木盆地沙尘强度变化的可能原因,今后将进一步分析其他因素对柴达木盆地沙尘强度的影响机制并提出有效的沙尘治理措施。