人工阔叶红松混交林改良土壤效果分析

卢正茂

(辽宁省森林经营研究所,辽宁 丹东 118002)

阔叶红松林是中国东北东部山区的地带性顶极森林植被类型,是温带针阔混交林的典型代表[1-3],经过长期掠夺式采伐和人为活动的不断增加,原始群落所剩无几。由于长期大面积采伐天然林,导致天然林资源越采越少,越采质量越差,生物多样性遭到了严重破坏,森林涵养水源能力等生态功能逐年下降。为了快速恢复阔叶红松林资源,人工营建阔叶红松混交林是重要手段之一,从20世纪80年代开始,辽宁省森林经营研究所在本溪满族自治县偏岭地区人工营造阔叶红松混交林[4]。经过30多年的生长,人工培育的阔叶红松混交林对土壤的影响发生了较大变化。为深入了解人工阔叶红松混交林对土壤的改良效果,对5种不同类型的人工阔叶红松混交林的土壤理化性质及土壤的渗透速度进行测定,为研究人工阔叶红松混交林的土壤变化及多种生态功能等提供理论依据。

1 研究区概况

研究地点位于辽宁省本溪县高官镇新农村境内,其地理位置为123°30′~125°50′E、40°~42°50′N,海拔500~700 m,属温带大陆性气候区,年均气温5.8 ℃,≥5 ℃年有效积温3 232 ℃,年降水量700~1 000 mm,无霜期147 d,土壤为棕色森林土,土层厚度30~50 cm,植被属长白植物区系,试验地造林前为残次林采伐迹地,以山杨Populusdavidiana、桦树Betulaspp.为主。

试验林分为红松Pinuskoraiensis与白桦Betulaplatyphylla、色赤杨Alnustinctoria、刺楸Kalopanaxseptemlobus、水曲柳Fraxinusmandshurica、紫椴Tiliaamurensis进行营造的混交林,同时营造红松纯林为对照区。该林分于1982年、1984年造林,混交方式为块状混交、带状混交,各混交方式3次重复,同时营造红松纯林1~2 hm2作为对照区。红松苗龄为3年生移植苗,阔叶树苗龄为1年生播种苗。造林后连续抚育5年7次,前2年每年2次,后3年每年1次。对于混交林中的阔叶树在2~3年生时依据生物学特性进行必要的平茬,同时当混交林长到9~10 a,进行林分抚育,清理杂灌及缠藤。林分郁闭后分别在1997、2008、2013年进行抚育间伐。抚育间伐主要是伐除影响红松生长的阔叶树及无培育前途的红松,保证阔叶红松林的正常生长。林分生长基本情况见表1。

表1 人工阔叶红松混交林基本情况

2 研究方法

2.1 样地设置

2017年7月,在各类型林分内选择立地条件基本一致、林相完整、有代表性的地段设置临时标准地,在不同类型红松阔叶混交林中设置面积为30 m×30 m的样地3块,共设18块标准地。在红松与阔叶树衔接的位置设置标准地,红松与阔叶树均匀分布在标准地的两侧,所占面积与比例一致。

2.2 土壤物理及化学性质测定

2.2.1 土壤物理性质

在样地内设置3个取样点,挖土壤剖面,分别用土壤环刀取样,取样深度为0~10 cm、10~20 cm,在土壤剖面中间部位取样,每个部位重复取样3次,用一次取样,连续测定的方法,测定土壤的容重、含水率、毛管孔隙度、总孔隙度及土壤持水能力,采用双环入渗实验测定土壤的初渗速率和终渗速率。

2.2.2 土壤化学性质

在每个样方中按对角线随机设置9个采样点,首先去除土壤表面的凋落物和腐殖质层,利用直径5 cm的土钻,按0~10 cm(表层)和10~20 cm(亚表层)分层取样,将同一土层的9个取样点取得的土壤样品混合放入一个自封袋内,作为一个混合样。土样带回实验室后去除可见的植物细根及凋落物,并过2 mm孔径的筛。过筛后的土样分为两份,一份于4 ℃冰箱内保存,用于测定土壤铵态氮和硝态氮;一份风干保存,用于测定土壤pH值、土壤全碳、全氮、全磷和有效磷等。

2.2.3 混交林分凋落物现存量及持水能力

在每块标准地四角及中心位置,布设5个1 m×1 m的小样方,测定凋落物厚度,然后一次性收集小样方内的全部凋落物,称凋落物鲜质量,带回实验室取部分样品烘干(80 ℃)至恒质量,计算凋落物单位面积的现存量;同时在每块样地选2个面积30 cm×30 cm的凋落物小样方,按凋落物未分解层和半分解层分别装入尼龙袋,迅速称鲜质量,实验室烘干(80 ℃)至恒质量,分别计算凋落物未分解层与半分解层的自然含水率。

将上述烘干后的凋落物放入水中,分别浸泡0.5,1,1.5,2,4,6,8,10,24 h后,捞起并静置5 min至凋落物不滴水时称量其质量,测定质量变化。每个样品重复3次,分别计算有效拦蓄量、凋落物吸水速率和持水量以及它们之间的关系。用公式拟合凋落物持水量、凋落物吸水速率与时间的关系,计算凋落物有效拦蓄量。

3 结果与分析

3.1 不同混交类型林分凋落物现存量及持水能力

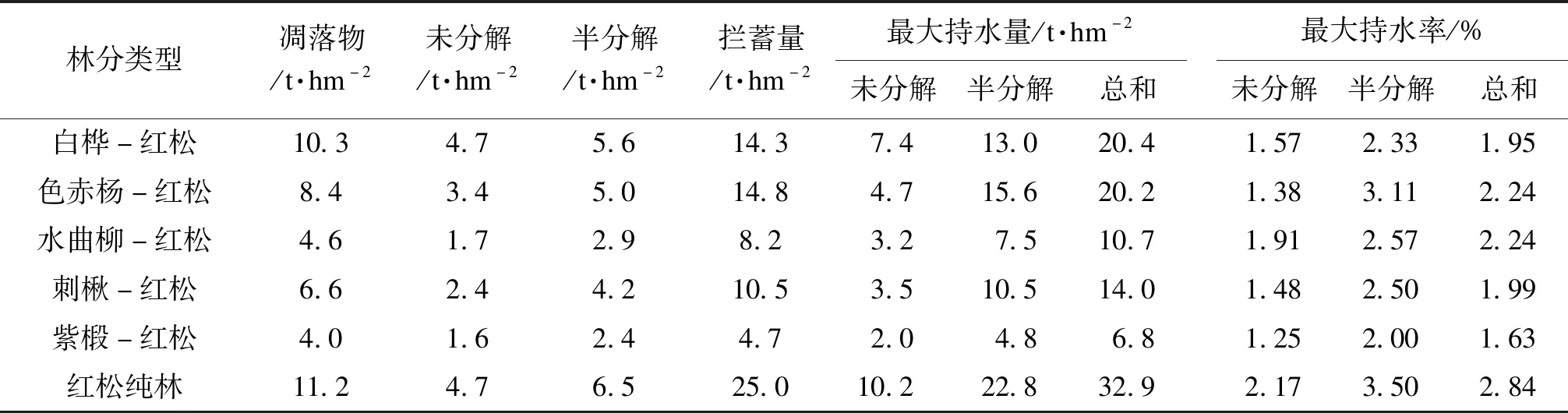

不同混交类型林分的凋落物现存量、最大持水量及有效拦蓄量测定结果见表2。

表2 不同混交类型林下凋落物现存量及持水量

从表2看出,混交林由于凋落物分解比纯林快,所以各类型人工阔叶红松混交林凋落物现存量均低于红松纯林,其中白桦-红松的凋落物现存量为红松纯林的91.9%,而紫椴-红松混交林的凋落物现存量仅为红松纯林的35.7%;除白桦-红松未分解凋落物现存量与红松纯林相近外,其余各混交类型林分的凋落物未分解、半分解均低于红松纯林,说明红松纯林结构单一,凋落物不易分解。

由于不同林型树种组成不同,林下环境、凋落物的组成和分解情况也不同,导致林下凋落物的持水特征有较大差异。其中,红松人工纯林凋落物有效拦蓄量最高25.0 t·hm-2,紫椴-红松混交林最低4.7 t·hm-2;不同林型半分解层凋落物的最大持水量和最大持水率均高于未分解层,红松人工林凋落物最大持水量22.8 t·hm-2,最大持水率2.84%,均高于阔叶红松混交林。

3.2 不同混交林型的土壤贮水能力

不同林型的土壤渗透能力,在人工阔叶红松混交林林型中,土壤0~10 cm,10~20 cm层的初渗速度和终渗速度都高于红松纯林。红松与色赤杨混交林土壤0~10 cm的初渗速度比红松纯林提高8%,土壤10~20 cm提高30%;终渗速度土壤0~10 cm提高21.7%,土壤10~20 cm提高16.6%。说明红松与色赤杨混交林土壤水分的渗透能力高于人工红松纯林,提高了土壤的渗透能力。

3.3 土壤物理性质

不同混交类型林分土壤容重、孔隙组成情况见表3。由表3可见,各混交林的土壤容重均小于红松纯林,表明阔叶红松混交林的土壤结构良好。

表3 不同混交类型林分土壤孔隙组成情况

不同类型的阔叶红松混交林土壤总孔隙度均小于红松纯林;除紫椴-红松混交林外,人工阔叶红松林的非毛管孔隙度均小于红松纯林;除色赤杨-红松混交林外,各阔叶红松林的毛管孔隙度均小于红松纯林;除紫椴-红松混交林外,各阔叶红松林非毛管孔隙度/总孔隙度的比值均低于红松纯林。由此可见,阔叶红松混交林的林下物种及枯枝落叶丰富,且容易分解,土壤中的微生物增多,促进了土壤的养分转化,改善了土壤结构,从而增加了土壤肥力。

3.4 土壤化学性质

不同类型林分土壤pH值与有机质状况见表4。人工红松纯林的土壤pH值最低5.8,土壤偏酸性,各类型的人工阔叶红松林的土壤pH值均高于红松纯林,其中以水曲柳-红松、紫椴-红松混交林土壤pH值较高,接近中性。不同类型的阔叶红松林土壤有机质含量均高于红松纯林,其中,以紫椴-红松混交林的土壤有机质含量最高。

不同类型的人工阔叶红松林不同土层的全氮、全磷均高于红松人工纯林,其中紫椴-红松混交林不同土层的全氮、全磷含量最高,其次是白桦-红松混交林;只有白桦-红松、色赤杨-红松、紫椴-红松混交林10~20 cm土层土壤的全钾含量高于红松纯林,其它类型的人工阔叶红松林的全钾含量均低于红松纯林,其中水曲柳-红松混交林的全钾含量最低。

不同土层不同类型人工阔叶红松林的碱解氮含量均高于人工红松纯林,其中紫椴-红松林的碱解氮含量最高;各人工阔叶红松林速效磷、速效钾含量均高于人工红松纯林,水曲柳-红松混交林不同土层速效磷含量最高,色赤杨-红松混交林不同土层速效钾含量最高,分别达到50.62~68.38 mg·kg-1、298.44~333.4 mg·kg-1。

4 结 论

4.1 本文以辽东山区人工营造的5种典型阔叶红松混交林为研究对象,以红松纯林为对照。分别对白桦、色赤杨、水曲柳、刺楸、紫椴与红松混交林土壤理化性质进行了测定,结果表明:各类型人工阔叶红松混交林单位面积凋落物现存量(未分解和半分解)均低于人工红松纯林,其中白桦-红松的凋落物现存量为红松纯林的91.9%,而紫椴-红松混交林的凋落物现存量仅为红松纯林的35.7%。

4.2 红松人工纯林凋落物有效拦蓄量25.0 t·hm-2,均高于各类型混交林;人工阔叶红松混交林能够改善土壤的结构,增加土壤孔隙度,改善土壤的通气性,利于植物根系生长,同时较高的孔隙度也能提高土壤水分渗透性,增加土壤蓄水能力。

不同类型的阔叶红松林土壤有机质含量均高于人工红松纯林,其中紫椴-红松混交林的土壤有机质含量最高。

不同土层不同类型人工阔叶红松林的碱解氮含量均高于人工红松纯林,其中以紫椴-红松的碱解氮含量最高;各人工阔叶红松林速效磷、速效钾含量均高于人工红松纯林,水曲柳-红松混交林不同土层速效磷含量最高,色赤杨-红松混交林不同土层速效钾含量最高,分别达到50.62~68.38 mg·kg-1、298.44~333.4 mg·kg-1。

人工红松纯林的土壤pH值最低5.8,土壤偏酸性,各类型的人工阔叶红松林的土壤pH值均高于红松纯林,营造阔叶红松混交林能够防止针叶纯林土壤酸化,不但可以改良土壤理化性质,也是防止针叶纯林地力衰退一个很好的措施。