杂糅:当代首饰多元边界的承袭

——《论首饰:国际当代艺术首饰简编》述评

曹毕飞 胡 俊 (通讯作者)

引言

《论首饰:国际当代艺术首饰简编》(英文原名On Jewellery:A Compendium of International Contemporary Art Jewellery)是欧洲当代首饰研究教母式学者伊丽莎白·邓·伯斯特(Liesbeth den Besten)自1980年开始关注当代首饰,至2012年历经30多年研究而写成的著作。此书打破了欧美早期基于首饰风格、艺术语言等外在视觉形态进行的研究,而是深入到“物”之上“道”的层面,对当代首饰的多元表达主题进行探索。作者综合欧美现有当代首饰国别化、主题化理论基础和自身三十余载孜孜不倦的调研,在书中贯穿了当代首饰的概念引入、首饰的含义、首饰与摄影简史、展台之外、阅读首饰、首饰的边界、首饰与身体、首饰与装饰、首饰与传统等九个主题性篇章,充分串联起当代首饰实践所具有的跨越性的多元边界模式。尽管此书涉及九个主题,却可以归纳为艺术、手工艺、设计和时尚四个方面的杂糅状态,来加以阐述。

一、当代首饰的定义

“当代首饰”作为二战后欧美社会文化、思想艺术解放与民主化进程的一部分,其名称不断被造化与衍生,学术界纷纷形成了不同的专业术语,如1940s的“工作室首饰(Studio Jewellery)”、1980s~ 1990s的“ 新 首 饰(New Jewellery)”等;而进入新千年则以“当代首饰(Contemporary Jewellery)”或“当代艺术首饰(Contemporary Art Jewellery)”①之称为主流。作者在开篇即展示了20世纪70年代以来的词源描述与变化,并尝试探讨与定义“当代首饰”一词,以彰显其对当代首饰艺术化进程的积极推动。

作者指出“当代首饰”剑指反思性的艺术实践,已然将“当代性”剥离当下或这个时代之时间限定,并以杂糅、不断波动的状态来加以归纳。根据关联性、区域性、阶段性、功能性等划分方式,作者汇总出六组称呼:当代首饰(Contemporary Jewellery)、工作室首饰(Studio Jewellery)、艺术首饰(Art Jewellery)、研究性首饰(Research Jewellery)、设计首饰(Jewellery Design,应翻译成首饰设计,为对称稍作调整)和作者首饰(Author Jewellery)。六组称呼在特定场合和时间段分别展现出各自的特点:“工作室首饰”是由当代首饰的创作地点而定;“艺术首饰”不可置疑地传递了当代首饰因超越首饰佩戴性而植入的艺术观念与情感;“研究性首饰”主要为意大利称呼,重在造型和材料之上的首饰实验、观念与哲学反馈;“设计首饰”流行于1960s~1980s,用以区分设计师与工匠,指出首饰更多的是一系列设计过程,理性的深思熟虑多于手的制作,这一称呼近些年完全被抛弃,手工艺学者格伦·亚当森(Glen Adamson)阐述的“用我们的手来思考(think through our hands)”②将手与思考的紧密关系铁板钉钉;与“研究性首饰”相互映衬,“作者首饰”称呼源于法国1950s的作者电影,其强调导演的艺术语言独特性与唯一性被借用到首饰中,“作者首饰”悠然地加入到纯艺术、文学和戏剧等艺术门类中,宣扬当代首饰既可以是触摸的物件,也可以是观念化的抽象物象,甚至是视觉化的影像,让当代首饰概念的界线进一步被模糊化。

从引言可以发现,作者在定义当代首饰的同时无不在展示当代首饰70多年来的发展与起伏,是如何从大众眼中的功能性物品走向呼之欲出的智性内涵。当代首饰在走向艺术化的过程中演化出多元的定义,呈现出全面而丰富的景象,成为沟通艺术、手工艺、设计和时尚之间的桥梁。

二、当代首饰的杂糅特征

在展开当代首饰艺术化的历程时,作者并未以“当代首饰与艺术”为直接主旨,而是在第一章阐述“首饰的意义”中铺陈传统首饰的价值,如首饰的财富、炫耀、投资等传统意义,先破后立地转向解读当代首饰的意义承袭与变化。在这一章,作者围绕法国学者罗兰·巴特(Roland Barthes)对1950s首饰时尚化的前瞻见解,阐述珠宝黄金的财富价值中隐藏着无数的血汗压榨、战争和环境污染等非民主问题③。民主与思想解放必然要求撕毁首饰的传统佩戴与财富象征功能的至上标签,摒弃古典的象征性,让首饰概念走向新意义的不断赋予、民主化的代表信物和显著的神性物品,从材料、形态至观念开拓出全新视域,以全新的艺术形式,杂糅出艺术、设计、时尚和手工艺的多元状态。

在接下来的章节中,作者分别以首饰与摄影简史、展台之外、阅读首饰、首饰的边界、首饰与身体、首饰与装饰、首饰与传统七个主题,逐渐阐述当代首饰集艺术、设计、时尚和手工艺四个领域而形成的表达方式,但整体主线无不贯穿对当代首饰艺术化过程的剖析。在当代首饰中,摄影艺术应用、雕塑和装置化、突破身体的固有关系和传统手工艺的新应用这四个方面,都体现了当代首饰艺术所探索的艺术观念、智性内涵和跨媒介综合语言,凸显了马克·雷曼(Mark Lyman)所提出的当代手工艺所具备的“雕塑性和抽象性凌驾于功能性、错综复杂的智识性内涵以及新材料工艺无限性探索”④三大特征。本文将归纳作者的七个主题意图,并从这三大特征逐一进行阐述。

1、雕塑性和抽象性凌驾于功能性:艺术与功能的双重容纳

在第二章“首饰与摄影简史”中,作者毫不吝啬地在开章第一句就表明“当代首饰无法脱离美术领域的发展”,当代首饰的艺术化过程势不可挡。这也体现在1960s~1970s伴随美术的发展与先锋诉求,去材料化和观念化的盛行,极力挣脱传统媒介的桎梏,从而让摄影、影像和行为艺术跨入当代首饰领域,并成为其艺术表达的手段。摄影首当其冲以其先锋艺术的表达方式获得当代首饰的青睐,从用照片记录作品的功能中延伸出人与首饰的关系,以至构建出艺术的含义并成为首饰叙事的一部分。摄影不再仅仅是当代首饰借以发表于杂志和书籍的媒介,也成为其研究和探索观念的手段之一,体现出艺术性与功能性的双重容纳。

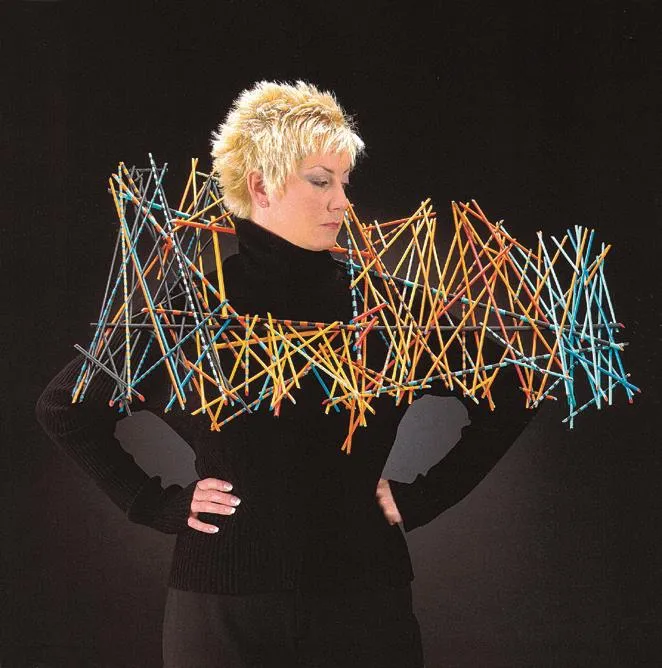

当代首饰的艺术化进程在第三章至第六章中进一步得到阐述,充分展现了首饰的功能性和边界性是如何被打破的,并呈现出一种杂糅的艺术状态。第三章和第五章阐述当代首饰以其自身的体量和抽象观念超越了展柜所能容纳的空间而不再受展柜所限制,从而走向雕塑、装置并跨越不同艺术门类的边界特征,重构抽象的、看似无意识的首饰物件与佩戴者之间的关系。正如美国当代首饰创作者马乔里·希克(Marjorie Schick)的作品《木条的聚集(A plane of sticks)》(图1),将身体融入首饰本身,呈现出首饰雕塑化发展的一种趋势。

图1:马乔里·希克(Marjorie Schick)的首饰作品《木条的聚集(A plane of sticks)》

当代首饰以“人”为核心,往往被冠以“身体雕塑(Body Sculpture)”“可佩戴雕塑(Sculpture to Wear)”“身体艺术(Body Art)”和“身体装置(Body Installation)”等名号,充分展示出首饰与身体的关系。彼得·多默(Peter Dormer)和拉尔夫·特纳(Ralph Turner)都指出,当代首饰突出的雕塑性特征得益于“1940s早期美国可穿戴艺术运动(The Wearable Art Movement)的推动”⑤,让身体得到解放,也让首饰与生俱来的“佩戴性”功能在当代首饰艺术化历程中得以合理化。但这一“佩戴性”功能也构建出非常特别的阅读方式,即作者在第四章“阅读首饰”中提及的“创作者—佩戴者—观赏者”模式;当代首饰也被作者归纳为自传体小说型、漫画或卡通型、窥视他人型、哲学方式型、顺序型、影像学型和历史叙事型等阅读类型。当这些不同类型的当代首饰摆脱墙壁、展示柜以及建筑空间的限制,身体即佩戴者成为其移动的展示载体,佩戴者身体的结构特征与佩戴方式共同参与到当代首饰作品的再构建中。佩戴者“佩戴艺术家的首饰作品,实际上是对艺术家观点的赞同”⑥。当代首饰丰富的个人艺术创作色彩因佩戴者的身体而汇聚强烈的集体意识,每次佩戴者的更换都会掀起新的再创作冲动。

2、错综复杂的智识性内涵:装饰交织下的多样化状态

“首饰与身体”的关系在第六章中得到展开。作者明确指出当代首饰不仅是人的装饰附庸品,同时也构建着首饰与身体的关系。当代首饰仍旧具有佩戴性,但在身体作为首饰创作的题材和艺术观念的表达方式时,不可避免地会转向叙事性、观念性和实验性,并展现出艺术特有的智识性内涵。

那么当代首饰还具备装饰感吗?作者并没有在第七章“首饰与装饰”中主动进行回答,而是冷静地理出不同的观点和历史线索,并归纳出当代首饰在艺术、设计和时尚方面所呈现出的交织状态。

观点之一是当代首饰的艺术化必须摒弃装饰。纯粹的装饰是当代首饰的附加特征,乃至多此一举,这和建筑理论学者阿道夫·路斯(Adolf Loos)“装饰是社会文化的整体表述,而不是艺术家的个人表达”⑦是一致的。艺术殿堂里的当代首饰注定是从业者的个人“面庞”,它以艺术的旗帜和艺术发展范式与装饰性决裂。而强调“个人”的当代首饰智识性内涵必然呼吁艺术的沟通方式,要求艺术家以个性的彰显、性情的抒发、身份的探讨、观念的思辨等如同日记般去记录、表达和阐述作品的内涵。从美国当代首饰创作者劳伦·卡尔曼(Lauren Kalman)的作品《嘴唇装饰(Lip Adornment)》(图2)不难看出,首饰对佩戴者带来的刁难或许正是创作者借助身体(佩戴者)的反抗来慰藉自身的精神世界,看似由黄金珠宝搭建起的装饰感,却毫无装饰效果可言。

图2:劳伦·卡尔曼(Lauren Kalman)的作品《嘴唇装饰(Lip Adornment)》

另外的观点是,艺术、设计与时尚应该交织在一起,装饰作为新的创作设计方式呼之欲出。以装饰为宣言,促使其回归设计和艺术本身,以达到美国学者詹姆斯·特里林(James Trilling)在《装饰的 语 言(The Language of Ornament)》中所呼吁的“装饰极其享受作为个人的宣言,精心含蓄的情感装饰就是一种强烈的艺术……”⑧。结合闪耀的贵金属和宝石、非贵重的亮面塑料等富有装饰情调的各种材料,历史性的装饰素材为当代首饰的当下语境映射、捕捉和描述提供了丰富的灵感来源。作者分析了众多当代首饰艺术家的作品,在设计与建筑领域“形式追随功能”和“少即是多”运动的压制下,仍有不少当代首饰艺术家追求装饰作为物件的炫耀,并重启传统的时尚、态度和美学,让当代首饰在追求智识性内涵的同时,无法悉数被归类到艺术领域中。

3、新材料工艺无限性探索:传统手工艺的颠覆与承袭

作者将“首饰与传统”这一主题作为压轴戏,来重新阐释传统手工艺在当代首饰中的重要作用。当代首饰在对艺术材料的挖掘中如虎添翼,充分探索大千世界不同材料的特性,常常选择日常性与社会性的材料,诸如塑料、啤酒瓶等可回收物品,也不排除人造硅胶、光敏树脂等新科技材料。当代首饰注重材料在生产环境中来服务的观念,而忽略材料本身的财富价值,彻底颠覆了世人对首饰传统材料诸如黄金、珠宝等的常识。当代首饰不愿陷入“唯材论”,更忌讳“唯技论”,崇尚观念清晰远胜于传统首饰技艺的精良。作者举例荷兰当代首饰先驱之一海斯·巴克(Gijs Bakker)的言论“技艺是过时的浪漫,令人生厌,阻碍形体、结构和观念的自由探索”⑨,这代表了自1960s以来欧美尤其荷兰大多数当代艺术首饰从业者的心声。对首饰传统技艺的激进拒绝,显示出欧美国家对传统首饰进行变革的呼声与行业趋势。

但是作者也迅速发现对传统材料和技艺的颠覆,无疑也否认了首饰作为传统手工艺的属性。而手作、物质化(材料)和技艺正是首饰所归依的手工艺的传统历史属性。在“首饰与传统”这一章中,作者毫不含糊地引用相关学者的言论来加强当代首饰在手工艺传统属性方面的地位。如:格伦·亚当森(Glen Adamson)称当代手工艺(包括当代首饰)对传统的变革为“草率的手工艺运动,是后学科艺术环境与当今教育方式的失败,模糊了业余爱好与专业努力的界线”⑩;又如塔尼娅·哈罗德(Tanya Harrod)所言“手艺这个词让你时刻处于警觉之中!”⑪。大量对首饰传统手工艺属性进行再诠释的当代首饰创作者,也可以作为佐证,如罗伯特·贝恩斯(Robert Baines)(图3)和大卫·胡克(David Huycke)对传统首饰花丝、金珠粒手艺的成功运用,让传统的技艺方式、材料与当代性紧密关联起来,以阐述当代社会生活中的问题与现象。作者在此章结尾引用美国首饰艺术家布鲁斯·梅特卡尔夫(Bruce Metcalf)的观点,对当下欧美艺术、设计和手工艺院校的教育现状提出了质疑:作为金匠你为什么要使用黄金?这种材料的内在信息是什么?答案不言而喻,每个国家对昂贵或非昂贵材料的文化理解各有千秋。因此,以传统文化与手工艺属性的结合来促进当代首饰的多元化发展,势在必行。

图3:罗伯特·贝恩斯(Robert Baines)的作品《Java-la-Grande手镯》

三、结语

《论首饰:国际当代艺术首饰简编》贯穿了二战后当代首饰的整个艺术化历程,综合梳理了当代首饰的杂糅状态,并横跨了艺术、手工艺、设计和时尚的多重文化与实践领域。所有这些文化实践本身都受到基本社会矩阵、社会问题以及历史语境的影响与支撑,而在当代社会文化、思想、艺术解放与民主化进程中,“掌控当代艺术特征性、社会性和经验性的历史语境与传统为不同文化实践领域所共享”⑫,推动了当代首饰多元语境的形成。在不断模糊的文化实践界线中,当代首饰的艺术化呈现出极其丰富的特性,并不断发掘传统工艺与当代艺术的双重作用,关注装饰文化下时尚与设计的融合,重建材料与观念互动的多重知识架构。正如作者自己所言,无论当代首饰被当做现象进行研究,还是作为艺术作品被阅读,或作为手工首饰被佩戴,传统血液都融贯在其中,成为艺术、手工艺、设计和时尚彼此沟通的桥梁。

诚然,此书因作者的荷兰背景,大量研究都集中在欧美和英国,鲜有对日、韩、中等亚洲国家当代首饰的研究,具有一定的局限性。作者在每一个章节中都采用了大量艺术家的作品作为支撑进行观点归类,但是不少艺术家的作品在特定的解读中并不符合此章节的主题,很容易让读者走进误区。但是,作者精辟透彻的阐述和颇有见地的分析,及其直截了当、通俗易懂的语言,使得本书成为当代首饰理论发展的重要里程碑,吸引了全世界读者的关注。

注释:

①(英)Ralph Turner,Jewelry in Europe and America:New Times,New Thinking.London:Thames and Hudson,1996,pp.7-32.

②(英)Glen Adamson,Thinking Through Craft.Oxford,UK:Berg Publishers,2007,pp.1-7.

③(英)Roland Barthes,“From Gemstones to Jewelry”,The Language of Fashion.Oxford/New York:Berg,2006,P.62.

④(美)Urmila Mohan.“SOFA NY 2007:A Review”,Terracotta Magazine,Nov.2007:1.

⑤(英)Peter Dormer,Ralph Turner,The New Jewelry:Trends and Traditions,London:Thames and Hudson,1994,P.18.

⑥(比)Jan Walgrave,The Jewel-Sign and Symbol,Antwerpen:KoninginFabiolazaal,1995,P.15.

⑦(德)Lindemann,Wilhelm edited,Thinking Jewellery— on the way towards a theory of jewelry,Stuttgart:Arnoldsche Art Publishers,2011,P.132.

⑧(美)James Trilling,The Language of Ornament,London:Thames & Hudson,P.6.

⑨(荷)Liesbeth den Besten,On Jewellery—A Compendium of International Contemporary Art Jewelry,Stuttgart:Arnoldsche Art Publishers,2011,P.194.

⑩(英)Glen Adamson.“When Craft gets sloppy”.Craft,No.211,March/April 2008:36-41.

⑪ The 14th Peter Dormer Lecture was given by Dr.Jorunn Veiteberg to an invited audience at the Royal College of Art on Monday,5th December 2011.https://www.academia.edu/5449988/The_Peter_Dormer_Lecture_2011

⑫(澳)Damian Skinner edited,Contemporary Jewelry in Perspective,New York:Lark Crafts,2013,P.221.