吴建印的脚印

黄超成

要了解一件艺术品,最好要了解艺术家,了解他们的想法、他们的经历,才能更好地解读、欣赏或批评他们的作品。每当有人要问我对他的作品的看法时,我总不会轻易地妄加评说,特别是关于“风格”“表现”等问题,因为不能用自己的好恶去要求别人,所以是不是意味着就不可以评价别人,倒也不是,而是要建立在对艺术家的了解的基础上来评说,要用他的逻辑来评价他。一般我是首先反问:“你是怎么想的,你想表现什么?为什么?这有什么值得表现的呢?你觉得你达到目的了吗?”这些问题的提出和对方的回答才能提供你评价的立场,这样才能用他的逻辑和诉求来要求他的画作,也才能达到以理服人的效果。所以,那种看图说话的评论是臆断的、片面的、偏颇的,我也从不愿意写那样的评论文章。

而今天我要说到的人却不同,他是我的研究生加同事,他研究生毕业后留校任教,也就成为了同事。多年来,我们亦师亦友,共同探讨艺术问题,讨论人生,无话不谈,既有观点相同的抵掌而谈,亦有见仁见智的各抒己见。任何人在艺术道路上都不会一帆风顺,建印在刚留校任教时像大多数年轻教师一样,角色的转变使之无论在创作上、教学上还是人际关系上都面临着新的问题,他在遇到问题时还是习惯和我讨论、聊天,聊得最多的还是艺术的自我发展问题。我常常持这种观点:艺术的成功取决于很多因素,有与生俱来的天分因素、有努力的因素、有机遇的因素,但我觉得有一点那就是热爱!艺术是情感的事业,没有热爱啥也不用谈!热爱的力量是无穷的;热爱才能燃起你的激情;热爱才能激发你的灵感,随之而来的自然也就会有机遇来选你,可以说热爱就是一种动机,是一个人行为的内在动力。如何检查自己动机的强烈程度有一个最简单的办法,那就是看自己够努力吗?有内驱力的人是会“不需扬鞭自奋蹄”的。有人讲过这样一句话“如果你画的不够好,那就说明你画得不够多”,这就说明了勤奋的作用。吴建印是明白这个道理的,所以在这方面表现得非常好,他几乎把所有的时间和精力都放在艺术和艺术教育上,这使得他有了很大的进步。通过大量的作品练习,慢慢形成了自己的风格。谈到风格问题,也是我们之间常谈常鲜的话题,虽然在探讨这个问题中也会有一些“摩擦”,但总的来说还是并行不悖的,风格的形成应是“顺水推舟”般的“水到渠成”,所谓顺水推舟就是指顺着自己的天性去寻找自己的“本我”,而不是看风向逆着自己的天性,天性就是潜质,成材理论就讲过要把自己的潜质最大化,如果我们为了迎合一些风潮而“怼”自己,那就很痛苦了。我们常说要遵从自己的内心才能成为自己真正的品格,当然话又说回来,你有内心就够了吗?因为别人也有和你差不多的内心呀,所以你还要用修养来升华你与生俱来的“内心”,用思想来挖掘你“内心”的深度,因此你的阅历、你的理论研究、你的思考就很重要,这使你从芸芸众生中独具一格。网络上有句口水话“我就是我,不一样的我”,我是我容易,不一样的我就有些难了,你的绘画艺术,如何把你不一样的“内心”变得可视又是一个问题了。于是有人想通过搜尽奇峰、寻艳猎奇来达到目的,有人想通过挑战人性而标新立异,然而自然不会提供现成的形式给你,挑战传统和人性的东西则最终变成一种观念的游戏。吴建印都不是这样的人,因为他知道自己是什么样的人,他有自己对艺术的态度,他重视学习传统,但也更注意把传统的技巧用自己的“语气”来表现,正如不同的音乐家在演唱或演奏同一乐曲时的不同风格一样,有些情况下表现是大于形式的。比如一首“文革”的老歌,由于表现的不同,可以是慷慨激昂的,也可以是情意绵绵的,曲子的形式都一样的,但表现不同,结果就完全不一样。绘画也一样,你可以学习前人的东西,可以是具象的,但你可表现出例如自信、大气潇洒、帅气、灵动……的感觉,这其实也是风格构成的一部分。

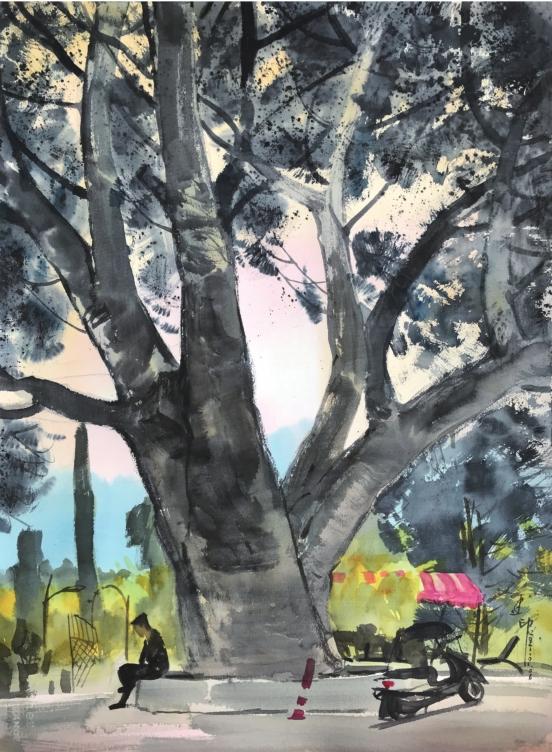

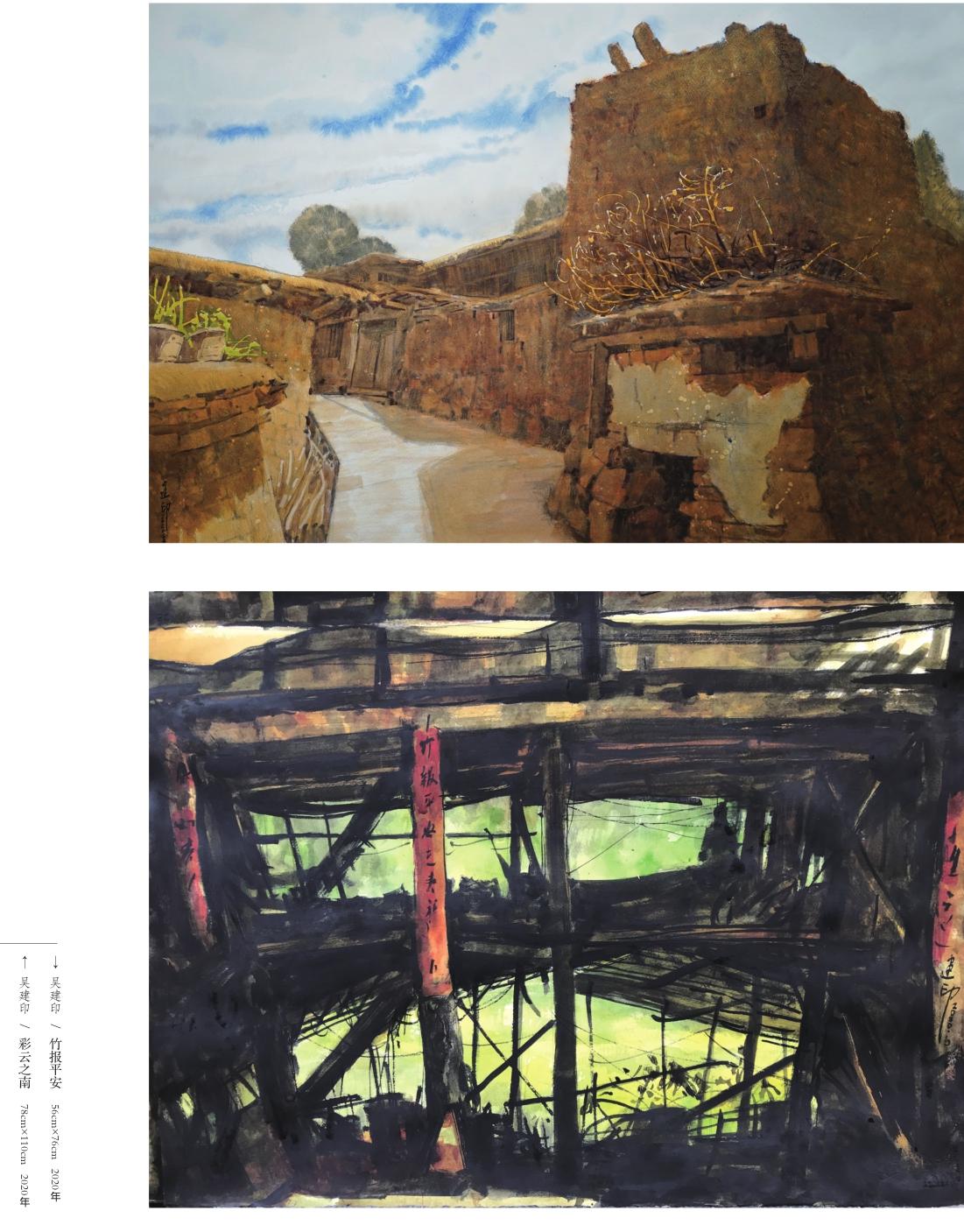

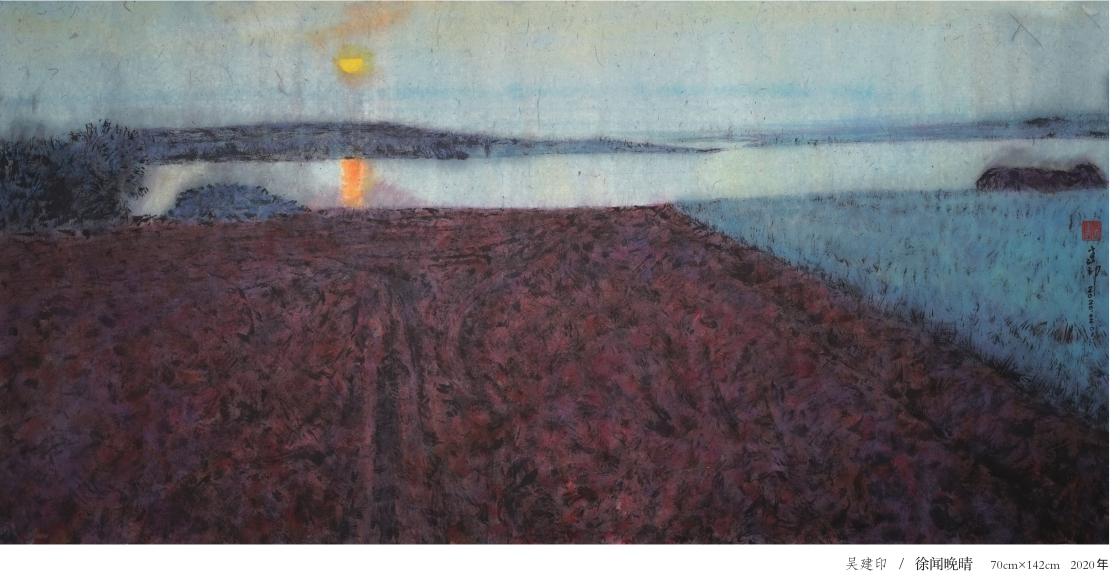

吴建印并不会总画一种类似的题材,也更不会去猎奇,他总是试图在每一个不同的题材里找到一种最合适的表现形式和“语气”。比如某些题材,他特别强调“写”的感觉,他的所谓“写”既不是写实的写,也不是“写意”的写,他的“写”只是一种笔调,代表着一种气势,可以说是一种塑造的“写”,和“写意”不同的是他的画是建立在塑造具体事物的基础上,而传统意义上的写意往往与象征抽象相关。绘画无非是形状、色彩、笔触、空间、节奏等因素构成,但如何把这些要素变成一首凝固的乐曲就不简单了,艺术家面对这缤纷的世界,选择什么来喜欢,强调什么、限制什么才能使自然美变成形式美,才能传达艺术家的特定情绪,这都是艺术表现的重要问题,吴建印越来越能轻松驾驭这些技巧了。他的《晚秋》充分地展示了这种特点,秋后的庄稼坚强地挺立在田野间,叶子虽然要凋零了,藤蔓却有力地向四周伸张,仿佛渴望着春天的到来,画家对自然元素的提炼选择和夸张是拿捏得非常合适的,在艺术创作中“拿捏”是非常重要的本事,所谓“写”并非越狂越好、越野越酷,正如唱歌并非一味飙高音声嘶力竭就好,而是得根据主题内容来控制表现的分寸,在这方面吴建印可以说是一个抒情的歌者,他低吟浅唱,或激情澎湃,或娓娓道来,或引亢高歌,无不表现出他对形式语言的驾驭能力。

吴建印在艺术的探索上并不是一个拥有成绩就固步自封、沾沾自喜的人,他深知艺术就是一个无底洞,艺术的追求永远都是“在路上”的。我们在通向远方的路上,定会碰上独好的风景,如果不向前便不會有惊喜、不会有收获。他潜心地研究形式和各种媒介,对他而言,绘画形式上有媒介的不同而没有清晰的“画种边界”。疫情期间病毒的肆虐限制了他的肉体,却限制不了他的思想和心灵,他画了一大批水墨画,尝试着传统的形式语言探索,他并没有因为用了宣纸、墨汁和毛笔就把它称之为“国画”,而是在意于这种传统媒介上探索新的可能性,探索形式与内容,表达与情感之间的契合关系。他在《托莱多印象》中尝试了一种“没骨”与“水彩”的结合,把水色的交融表现得淋漓尽致,而《阳光下的山城》则是探索着墨色与光影的结合。他并不认为他所谓的水墨画和中国画相挂钩,虽然材料工具一样,但呈现出来的视觉效果和文化内涵不一样,他只是觉得某种媒介不能适合于某种内容和形式的表现而已。由于宣纸的性质使然,在表现上更强调细节的限制,更能从大处着眼,从而更具精神性,这也许是疫情期间因空间的隔离使之对精神自由的渴望,艺术的最高境界是精神层面的表达,因此最高境界的艺术应该是超越技巧的,技巧固然是表现境界的手段,但若技巧变成套路的情况下,境界就荡然无存。吴建印谦虚地说他没有中国画的基础,其实是根本不想陷入套路的泥潭,而是用一种最直接的手段来呈现,当然所谓直觉并非是随情绪无意识地涂鸦,而是建立在艺术家长期的文化修为的基础上的“无法之法”。

视觉艺术的发展就是一个视觉经验不断超越的历史,艺术语言的创新就是不断去探索艺术形式的可能性,因此艺术家永远在路上,路上的脚印就是他们落下的一串串珍珠。吴建印的艺术之路还很长,希望在向着艺术的路上看到他大大的脚印。

吴建印

江苏邳州人

广西艺术学院美术学院水彩画系主任、副教授,硕士研究生导师

广西美术家协会水彩艺委会秘书长

广西水彩画家协会副主席

广西高校摄影学会副主席

美国西俄勒冈大学访问学者