云南省自然保护地现状与空间分析

罗怀秀,徐吉洪,俞 瑶,陶 晶,杨忠兴,晁增华,李 晋

(云南省林业调查规划院,云南 昆明 650051)

自然保护地是由各级政府依法划定或确认,对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域[1]。建立自然保护地是世界公认的最有效的自然保护方式[2]。云南省地处中国西南边陲,是我国重要的生物多样性宝库和西南生态安全屏障[3]。云南省自1958年第一个自然保护区——西双版纳自然保护区建立以来[4],经过60多年的努力,已建立数量众多、类型丰富、功能多样的各级各类自然保护地,总面积约占国土面积的14.51%。但现有自然保护地存在区划不合理、范围交叉重叠、一地多牌、矛盾冲突严重等问题。在国家层面提出构建以国家公园为主体的自然保护地体系大背景下,分析云南省自然保护地建设管理现状和空间分布,可为云南省自然保护地整合优化提供基础依据。

1 云南省概况

云南省地处青藏高原东南侧,位于北纬21°08′32″~29°15′08″,东经97°31′39″~106°11′47″,地势高低起伏,最高的梅里雪山卡瓦格博峰海拔高达 6 740 m,最低的南溪河与红河交汇处仅76.4 m。特殊的地理位置,复杂的地形,多样的气候,使云南成为中国乃至世界生物多样性最丰富的地区之一,素有“植物王国”和“动物王国”等美誉[5];在国家划定的十大生态安全屏障中,云南肩负着“西部高原” “长江流域”“珠江流域”三大生态屏障的建设任务,在国家生态安全战略和国际生态安全格局中具有重要地位[2]。

2 数据来源与方法

2.1 数据来源

云南省自然保护地类型、数量、面积、级别、矢量边界、管理机构等数据均来自于云南省林业和草原局。

矢量边界数据情况:自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、沙漠公园、水产种质资源保护区、国家公园等8类323处自然保护地有矢量边界,总面积547.46万hm2;12处州县级自然保护区、州县级森林公园、省级湿地公园、矿山公园、水利风景区无矢量边界。各类自然保护地矢量边界数据情况详见表1。

表1 云南省自然保护地矢量数据统计

2.2 研究方法

采用Excel软件对各类自然保护地数量、面积、级别、管理机构等进行汇总统计,分析各类自然保护地现状。以云南省第三次国土调查初步成果为基础,根据已掌握的8类自然保护地边界范围矢量数据开展GIS空间分析,以获得全省自然保护地空间分布情况和交叉重叠情况。

3 结果与分析

3.1 自然保护地现状

3.1.1 数量和面积

截至2020年3月,云南省已建立自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、沙(石)漠公园、矿山公园、水利风景区、国家公园、水产种质资源保护区等10种类型的自然保护地370处,总面积556.58万hm2,占国土面积的14.51%。各类自然保护地数量和面积详见表2。

3.1.2管理体制

1)管理部门

云南省自然保护地原主管部门包括林业、环保、住建、国土、农业、水利、旅游等7个部门,其中林业部门主管的自然保护地有213处,占自然保护地总数的57.57%,包括国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、沙(石)漠公园5个类型;住建部门主管的自然保护地有69处,占自然保护地总数的18.65%,包括风景名胜区、自然保护区2个类型;农业部门主管的自然保护地有33处,占自然保护地总数的8.92%,包括自然保护区、水产种质资源保护区2个类型;水利部门主管的自然保护地有26处,占自然保护地总数的7.03%,包括自然保护区、水利风景区2个类型;国土部门主管的自然保护地有18处,占自然保护地总数的4.86%,包括自然保护区、地质公园、矿山公园3个类型;其余为环保和旅游部门主管(表3)。

表2 云南省自然保护地现状统计

表3 云南省自然保护地主管部门统计

自然保护区原主管部门有7个,分别为林业、环保、农业、国土、水利、住建和旅游。其中,林业部门主管的自然保护区为131处,占自然保护区总数的79.88%。除自然保护区为7个不同主管部门外,其余自然保护地主管部门均为1个。

2)管理机构

有专门管理机构和人员的自然保护地有227处,占自然保护地总数的61.35%;无专门管理机构但设有兼职管理人员的自然保护地有104处,占总数的28.11%;无管理机构和管理人员的自然保护地有39处,占总数的10.54%。

设有专门管理机构和人员的自然保护地中,国家公园1处,占其总数的100%;自然保护区126处,占其总数的76.83%;风景名胜区26处,占其总数的39.39%;森林公园36处,占其总数的63.16%;湿地公园15处,占其总数的78.95%;地质公园10处,占其总数的76.92%;水产种质资源保护区2处,占其总数的9.52%;沙(石)漠公园1处,占其总数的20.00%;水利风景区10处,占其总数的43.47%。无专门机构、人员的39个自然保护地中,风景名胜区19处、森林公园8处、自然保护区3处、水利风景区3处、沙(石)漠公园2处、水产种质资源保护区2处、地质公园1处、湿地公园1处,分别占其总数的28.79%、14.04%、1.83%、13.04%、40.00%、9.52%、7.69%、5.26%。各类自然保护地管理机构和人员情况详见表4。

3.2 自然保护地空间分析

3.2.1 空间分布

云南省10类370处自然保护地在行政区域上分布于全省16个州市、129个县区,全省各县区均有分布。但各州市自然保护地因生态区位、资源禀赋、建设经费和意愿等原因,在类型、数量、面积等方面分布不合理。各州市自然保护地分布类型、数量和面积详见表5。

从自然保护地类型来看,昆明市自然保护地类型最多,共8类,除国家公园、沙(石)漠公园外,其他类型均有分布;自然保护地类型最少的州市为西双版纳州和迪庆州,共4类。国家公园只分布在迪庆州。从自然保护地数量来看,自然保护地数量最多的州市为大理州,共48处,占自然保护地总数的12.97%。自然保护地数量最少的州市为迪庆州,共7处,占自然保护地总数的1.89%。从自然保护地面积来看,自然保护地面积最大的州市为迪庆州,达100.44万hm2,占其国土面积的43.25%;其次为怒江州,面积为66.24万hm2,占怒江州国土面积的45.31%。自然保护地面积最小的州市为德宏州,面积为13.22万hm2,占德宏州国土面积的11.79%。

表4 云南省自然保护地管理机构和人员统计

表5 各州(市)自然保护地数量和面积统计

从表5可以看出,迪庆州、怒江州自然保护地类型和数量均排在倒数第一和倒数第二位,但其自然保护地面积居于第一和第二位,占国土面积比例居于第二和第一位,体现出自然保护地类型和数量少,但单个自然保护地面积大的特点;大理州、红河州自然保护地数量排在第一和第二位,但其面积分别为40.61万hm2和29.03万hm2,均居于中间位置。

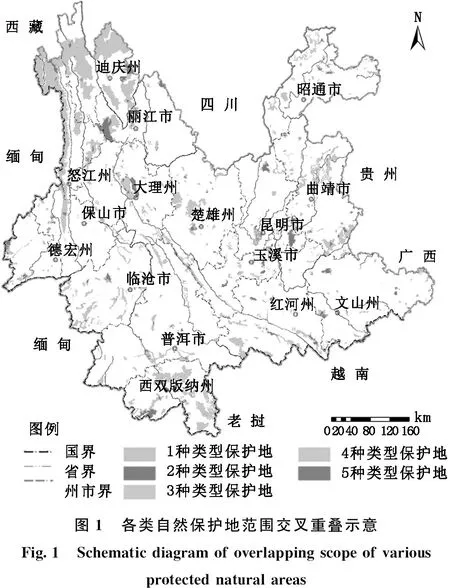

3.2.2交叉重叠分析

根据GIS空间数据分析,各类自然保护地之间交叉重叠情况较为突出。全省有矢量边界的自然保护地总矢量面积为547.46万hm2,去除重叠后的实际面积为476.02万hm2,约占全省国土面积的12.42%。同一区域不存在重叠,仅有一种自然保护地的面积为417.50万hm2,占去除重叠后总面积的87.71%;有两种自然保护地重叠的面积为49.25万hm2,占去除重叠后总面积的10.35%;有3种和3种以上自然保护地重叠的面积为9.27万hm2,占去除重叠后总面积的1.94%。各类自然保护地范围交叉重叠情况详见图1。

国家公园与自然保护区、风景名胜区有重叠,面积重叠率为67.53%;自然保护区与所有类型自然保护地有重叠,且国家级、省级自然保护区与州县级自然保护区存在重叠,面积重叠率为15.17%;森林公园与自然保护区、风景名胜区、地质公园、沙漠公园、水产种质资源保护区有重叠,面积重叠率为33.52%;风景名胜区与所有类型自然保护地有重叠,面积重叠率为28.52%;地质公园与自然保护区、森林公园、风景名胜区、水产种质资源保护区有重叠,面积重叠率为74.33%;湿地公园与自然保护区、风景名胜区、水产种质资源保护区有重叠,面积重叠率为66.09%;沙漠公园与自然保护区、森林公园、风景名胜区有重叠,面积重叠率为16.69%;水产种质资源保护区与自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园有重叠,面积重叠率为41.33%。各类自然保护地交叉重叠面积详见表6。

自然保护地范围交叉重叠原因:(1)由于当时相关法规条例不健全,既没有明确风景名胜区和各类公园等作为自然保护地的一种类型,也没有对自然保护区、风景名胜区及地质公园等各类自然保护地的重叠出台相关规定。(2)缺乏对全省自然保护地的统一规划,不同部门根据资源价值进行自然保护地划建,未充分考虑资源产权与管理关系。(3)各类自然保护地保护管理目标不同。自然保护区是以保护自然资源和生物多样性为主要目标,风景名胜区和各类公园等则是以对自然景观的保护与可持续利用为主。总之,多种因素导致了自然保护地范围交叉重叠,出现多头管理问题。

4 存在问题与建议

4.1 存在问题

1)空间布局不合理

云南省自然保护地面积占全省国土面积比例仅为14.51%(含重叠部分),低于全国18%水平,一些区域的自然保护地覆盖面相对较低,部分生物地理单元没有自然保护地覆盖或覆盖较少,部分具有重要生物多样性的生物地理单元保护不够,存在一些受到威胁的物种未受到或未很好地受到自然保护地覆盖,且自然保护地的分布集中程度较高,均匀度较差,如怒江州自然保护地面积占国土面积的45.34%,而普洱市仅占5.36%。另外,一些自然保护地按照行政区界划建,生态廊道缺乏、系统性保护不够、生态系统破碎化现象严重。

2)范围交叉重叠

云南省不同类型自然保护地之间交叉重叠现象较为严重,其中风景名胜区和自然保护区与所有自然保护地类型有交叉重叠,不同部门或同一部门在同一区域建立多个不同类型的自然保护地。各部门在某一区域通常只管理本部门负责的某一类型的自然保护地(单个生态要素),割裂了区域生态系统的完整性,不利于自然保护地的保护与开发,且增加了管理成本,降低了管理成效。

3)边界不明确

云南省各类自然保护地由相关部门批准设立,均有批建面积,但部分自然保护地缺乏矢量界线。部分自然保护地未编制总体规划或总体规划未得到批复,造成自然保护地边界范围不清楚或与批建时差异较大,且大部分自然保护地未进行勘界立标工作,缺乏矢量界线,只有PDF格式的范围图,图纸范围和实地界线、管理范围差异较大,难以实施有效管理。

4)管理体制不健全

机构改革之前,云南省自然保护地管理部门涉及林业、住建、环保、农业、水利、交通、旅游等部门,造成多头管理现象。不同管理部门均有各自的管理规章和要求,制定背景、主导思想和侧重点各不相同,在保护理念、投入机制、经费使用和经营权等方面标准各异,导致管理成效存在差距[6]。另外,大部分省级及国家级自然保护区均建立了专门的管理机构,编制和级别得到较好的落实,但部分省级及以下级别的自然保护区和其他类型自然保护地至今仍存在“批而未建,建而未管,管而不力”的现象,不能满足管护要求。

5)存在历史遗留问题和现实矛盾冲突

一方面,云南省自然保护地内存在人工集体商品林、永久基本农田、村庄、城镇建成区、人口等历史遗留问题,区内群众的生产和生活受到限制,资源保护和社区发展矛盾突出。另一方面,自然保护地内水能、风能、矿产、旅游等资源较为丰富。经初步统计,全省自然保护地涉及探矿、采矿权超过800个,资源开发与自然保护地管理冲突明显。另外,国家和地方一些重大基础设施建设项目涉及自然保护地,如高速公路、铁路、水利工程、军事设施建设等。此外,自然保护地内原有交通干线道路升级改造、防洪设施建设与维护、边境地区各族群众守土守边修筑设施等受到限制。

4.2 建议

1)科学构建以国家公园为主体的自然保护地体系

按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》,以《全国自然保护地整合优化实施方案》为依据,结合云南省实际,在对云南省各自然保护地调查评估的基础上,充分分析各自然保护地整合优化情况和理由,明确区域内整合后的自然保护地类型、级别、数量、面积、分布格局及主要保护对象和功能定位,编制自然保护地整合优化方案,完成云南省以国家公园为主体、自然保护区为基础、自然公园为补充、社区保护地为特色的自然保护地体系,通过科学构建云南省以国家公园为主体的自然保护地体系,解决现有自然保护地空间分布不合理、范围交叉重叠、历史遗留和现实矛盾冲突等问题。

2)开展确权登记和补充勘界立标

按照经国家审批的整合优化方案,将每个自然保护地作为独立的自然资源资产登记单元统一确权登记,完成全省自然保护地自然资源的摸底调查和确权登记工作,落实自然资源的界址范围、面积、用途,落实用途管制。另外,对整合优化后的自然保护地进行边界细化,开展补充勘界立标工作。

3)完善各自然保护地管理机构

按照优化协同高效的原则,在整合优化自然保护地的基础上相应整合完善管理机构设置。依托现有的自然保护地管理机构和人员,整合管理范围重叠的其他保护地的管理机构和人员,成立独立的保护地管理机构,负责对保护地进行“统一规划、统一保护、统一开发、统一管理”。

4)完善自然保护地法规、政策

国家公园在我国是新的保护地形式,应制定一个统管所有自然资源保护的《中华人民共和国自然保护地法》,并在此基础上制定《国家公园管理条例》和《国家公园管理办法》,修订《自然保护区管理条例》等。在国家上位法制订、修订基础上,修订《云南省自然保护区管理条例》、《云南省国家公园管理条例》,制定《云南省自然公园管理条例》等。