小国的自我认知与外交行为:冷战后新加坡外交的演变与新挑战

王 琛

(1.暨南大学,广东 广州510632)

在现代国际关系中,大国往往是权力秩序的主要掌控方,小国通常是“随从”,服从甚至依附于大国所制定的“游戏规则”,大国之间若和平相处,则小国能够充分利用和平的机遇发展自身的利益;大国之间若出现冲突,则小国难免会受到影响。当今世界恰逢百年未有之变局,中美关系等大国竞争、新冠肺炎疫情的大流行等都会影响小国的外交战略。其中,新加坡作为小国,却在外交方面取得了显著的成绩,为本国的生存和发展营造了比较良好的外部环境。在过去五十多年间,新加坡外交尽可能具有包容性,不做零和选择,尽最大可能进行管控与平衡,①即“have as many pans on the fire as it can manage”。同时,新加坡也尽可能多地创造外交机会,尽可能参与合作性的博弈。②Eyelyn Goh, Daniel Chua, Diplomacy, Singapore Chronicles, IPS, Straits Time Press, 2015, pp.8-9.近年来,中美大国竞争态势日趋激烈,加之新冠肺炎疫情的影响,新加坡在这种情况下,做出怎么样的外交选择,其自我认知将发生怎样的变化?这些问题都需要透过对新加坡的自我认知和外交行为进行梳理与探讨。本文通过对冷战后新加坡的自我认知变化对外交行为的影响进行梳理,探求新加坡外交变化的内在逻辑,对相关问题提出笔者的见解。

一、现有研究评述与变量选取

小国作为国际社会中的成员,其外交行为具有自身的特征。与大国不同,小国由于数量较多,类型上具有多样性、复杂性,给研究者们带来了一定难度,在研究中也存在诸多的争论。新加坡作为小国的典型代表,其外交取得显著的成就,也赢得了“小国大外交”的赞誉,学术界对新加坡的外交探讨因此也十分丰富,而研究新加坡的外交也有助于理解小国外交的内在逻辑。

1.1 研究评述

在现有的研究中,多数学者认为“脆弱性”是小国自我认知的首要属性,同时,小国也是国际关系中的被动者,在冷战期间,这种观点更为显著。①See Robert L.Rothstein, Alliances and Small Powers, New York: Columbia University Press, 1968; Steven R.David, Choosing Sides: Alignment and Realignment in the Third World, Baltimore: The John Hopkins University Press,1991.其中,基欧汉(Robert O.Keohane)认为,小国无法影响国际体系的发展,是“体系中的无用者”(system ineffectual),②Robert O.Keohane, “Lilliputians’ Dilemmas: Small States in International Politics,” International Organization, Vol.23, No.2,1969,pp.291-310.在大国主导的国际体系中,小国的外交首先在于安全与生存,这一观点得到大部分学者的认同。③See David Vital, The Survival of Small States, London: Oxford University Press,1971;Georges Kaeckenbeeck , “The Function of Great and Small Powers in the International Organization,” International Affairs,Vol.21, No.3, 1945, pp.306-312.冷战结束后,虽然小国依然面临传统的“脆弱性”(vulnerability),但部分小国外交的选择变得具有“弹性”(resilience),④See Andrew F.Cooper and Timothy M.Shaw, eds., The Diplomacies of Small States between Vulnerability and Resilience,Pagrave Macmillan, 2009; Petar Kurecic, “Small States and Regional Economic Integrations in the Multi-Polar World Regional Differences in the Levels of Integration and Patterns of Small States’ Vulnerability,” World Review of Political Economy, Vol.8 No.3, 2017, pp.317-348.当具备一定战略资源时,小国可以作为国际体系运转的“润滑剂”,在不对称的关系中,可能成为有利的一方。⑤参见 Alan Chong and Matthias Maass, “Introduction: The Foreign Policy Power of Small States,” Cambridge Review of International Affairs,Vol.23,No.3,2010,pp.381-382; 谢晓光、岳鹏:“小国挑战大国的原因与策略”,《国际政治科学》,2013年第 4期,第1-35页;魏长春:“中小国家在传统均势体系中的作用”,《世界经济与政治论坛》,2001年第4期,第47-50页等。同时,小国的外交往往采取联盟战略,小国自然比大国更脆弱,但小国并非没有权力,从联盟庇护理论(Alliance of Shelter)来看,小国能够从与大国的联盟中获益,并获得比大国更大的相对利益。⑥Alyson J.K.Bailes,Bradley A.Thayer and Baldur Thorhallsson, “Alliance Theory and Alliance‘Shelter’: The Complexities of Small State Alliance Behavior,” Third World Thematics: A TWQ Journal, Vol.1, 2016, pp.9-26.小国在国际社会中的权力虽然无法与大国相提并论,但多边制度性权力是小国权力的重要来源,⑦王剑峰:“小国在联合国中的制度性权力探析”,《国际关系研究》,2018年第3期,第78-92页。汤姆·朗(Tom Long)认为,小国可以利用制度性、结构性、生产性权力,以及非传统形式的强制性权力,发展非传统的权力基础和手段。⑧Tom Long, “Small States, Great Power? Gaining Influence through Intrinsic, Derivative, and Collective Power,” International Studies Review, Vol.19, Issue 2, 2017, pp.185-205.对于小国的外交行为,韦民认为,“(1)外交是小国生存与发展不可或缺的途径;(2)外交与国家的相对实力、外交资源高度相关;(3)小国外交具有独特的行为特征;小国群体在国际地位、活动领域和外交方式等方面存在显著的差异性”。⑨韦民著:《小国与国际关系》,北京大学出版社,2014年版,第274-275页。近几年,也有建构主义学者从身份(status)、认知(recognitions)等方面对小国的行为进行研究,认为相较于大国来说,小国更加注重身份认知,寻求在国际社会中的地位是小国的一个重要目标,因为小国的地位受到国际安全因素的影响较大,为此,“小国一方面寻求小国群体的认同;另一方面,小国也在寻求大国的认可,或是成为大国盟友,或是国际冲突的仲裁者,因此,小国是国际体系坚定的维护者”。①See William C.Wohlforth, Benjamin de Carvalho, Halvard Leira and Iver B.Neumann, “Moral Authority and Status in International Relations:Good States and the Social Dimension of Status Seeking,” Review of International Studies, Vol.44, Issue 3, 2018, p.530; Benjamin de Carvalho and Iver B Neumann, Small State Status Seeking: Norway’s Quest for International Standing(1 edition), Routledge,2014.

新加坡作为小国的典型代表,学术界对新加坡外交有大量的研究,一般认为新加坡的外交是“现实主义”外交战略,突出地表现为“大国平衡战略”。②See N.Ganesan, Realism and Interdependence in Singapore’s Foreign Policy, Routledge, 2005; Alan Chong, “Singapore’s Foreign Policy Beliefs as‘Abridged Realism’:Pragmatic and Liberal Prefixes in the Foreign Policy Thought of Rajaratnam, Lee, Koh, and Mahbubani,” International Relations of the Asia Pacific, Vol.6, No.2,2006,pp.269-306;魏炜著:《李光耀时代的新加坡外交研究》,中国社会科学出版社,2007年版;张骥、董立彬、张泗考著:《新加坡现实主义外交论纲》,世界知识出版社,2011年版。也有学者从小国的“脆弱性”特征着手,对新加坡的外交展开探讨。③See Michael Leifer, Singapore’s Foreign Policy: Coping with Vulnerability, Routledge, 2001.随着冷战结束,东南亚地区的区域主义(Regionalism)得到充分发展,新加坡在东南亚区域秩序建设中发挥了重要作用,学术界也对此展开了探讨。阿查亚(Amitav Acharya)认为,冷战后的“东南亚地区并不是一个‘丛林’,新加坡对地区秩序的追求也不能被理解为‘让区域变得混乱’。区域环境与新加坡的外交政策是互相塑造的”。④Amitav Acharya, Singapore's Foreign Policy: The Search for Regional Order, World Scientific, IPS, 2008, p.10.近期对新加坡外交战略的研究主要集中于新加坡对中美等大国的政策,特别是对华对冲战略的变化,⑤See Kuik Cheng-Chwee, “How Do Weaker State Hedge? Unpacking ASEAN States’ Alignment Behavior towards China,” Journal of Contemporary China, Vol.25, No.100, 2016, pp.500-514; Kuik Cheng-Chwee, “The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore’s Response to a Rising China,” Contemporary Southeast Asia, Vol.30,No.2, 2008, pp.159-185; Kuik Cheng-Chwee, Nor Azizan Idros and Abd Rahim Md Nor, “The China Factor in the U.S.‘Reengagement’with Southeast Asia: Drivers and Limits of Converged Hedging,” Asian Politics&Policy,Vol.4, No.3,2012, pp.315-344; 张宇权、冯甜恬:“新加坡对华‘对冲战略’的实践与失衡”,《中山大学学报(社会科学版)》,2019年第3期,第129-136页;陈世凤:“应对大国崛起:新加坡对华对冲战略评析”,《外交评论(外交学院学报)》,2018年第3期,第63-101页。以及在南海问题上新加坡所扮演的角色等方面。⑥黄凤志、谢斌:“中国在南海问题上面临的‘新加坡考验’——根源、限度及启示”,《太平洋学报》,2019年第6期,第91-101页。

从现有的研究来看,对新加坡等小国的外交研究中,多是从外部环境对其外交行为的影响等视角展开分析,缺乏对新加坡自我认知的探讨。在小国的自我认知中,天生存在一种“脆弱性”,特别是在安全上,其面临着各种威胁,以及国际体系强加给它们的安全压力,并且在经济上,虽然世界经济相互依存越来越加深,但由于资源和市场等方面的缺陷,小国在对外经贸方面也存在“脆弱性”。因此,这种“脆弱性”使小国对外战略产生严重的依赖性,尤其是安全上依赖大国为其提供保护、承诺,经济上依赖大国和国际市场。在冷战期间,受到美苏等大国对抗的影响,小国自我认知中的“脆弱性”占据主导地位,其外交目标首先在于安全和生存。随着冷战的结束,国际环境发生变化,特别是大国关系的变化和全球化的发展,使得小国在安全上的“脆弱性”发生改变,继而自我认知也发生了变化。在后冷战时代,“大国关系依旧是国际体系的结构性力量,国家权力依旧是国际关系的基本动力,与此同时,国际制度、国际规范的相对健全使世界更为有序,联合国及其他国际组织所倡导的国际原则逐渐成为几乎所有国家共同遵守的行为准则”。⑦韦民著:《小国与国际关系》,北京大学出版社,2014年版,第86页。这就给小国在安全方面提供了一个较为良好的国际环境,同时,国际组织的发展也给予小国表达自身关切与谋取国家利益的多边平台。全球化、区域化的快速发展给小国的安全、经济等方面带来了挑战,但是也为它们发挥自身优势、拓展国家利益创造了机遇。

因此,虽然在新加坡的自我认知中,“脆弱性”是基本的认知,但是其作为小国的自我认知并不是一成不变的,也不仅仅包括“脆弱性”。随着生存发展环境的改变,小国的自我认知也会发生相应的改变,继而影响其外交行为,形成与之较为匹配的特征。虽然冷战结束后国际社会仍旧是大国主导,但国际规范准则的建设、多边机制的发展等方面取得的进步,促使国际社会的运行变得更加有序,这些国际规范准则的拓展降低了新加坡等小国自我认知中的“脆弱性”,而多边机制的发展为新加坡的外交提供了机遇。虽然小国无法与大国争夺绝对权力,在国际社会上仍属较弱势的群体,但这不代表其没有发言权、没有主动权,即小国亦有外交的自主性,①外交的自主性是指“国家在不受外来干预和限制的情况下,有能力和决心根据自身需要和目标做出决策,并且拥有掌控边界外进程和实践的能力”。王振玲:“欧盟的东亚外交与安全政策:自主抑或追随?”,《欧洲研究》,2019年第4期,第70页。同时,温特认为国家有三大国家利益,即自主性、生存与经济福利,这三大国家利益可以被非正式地称为生命、财产和自由。Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p.138.正如李志永所提出的:“当今世界上所有国家,无论其自主性状况如何,都非常珍视对本国自主性的维护与拓展。国家自主性是国家的根本目标追求,当然亦是最根本的外交目标。”②李志永:“内外联动与自主性外交理论的探索”,《世界经济与政治》,2016年第8期,第74-75页。冷战后,小国的外交自主性得以提高,力求发挥自身的优势,利用软实力、多边机制和国际规范等积极主动地展开外交,努力寻求获取利益的渠道。近年来,一些小国在国际舞台的表现比较突出,表现十分积极活跃。此外,冷战后,国际社会中非传统安全问题增多,相较于传统安全,大国与小国无法单独解决所面临的非传统安全问题,必须进行国际合作,依靠多边机制与国际规范,这也就扩展了小国施展外交的空间,在相关议程上寻求主动权。因此,相较冷战时期,后冷战时代小国外交的自主性得到提高,能够在国际社会中积极主动地展开外交,为自身寻求更为广泛的影响力。

1.2 变量选取

综上所述,笔者选取自我认知作为自变量,分析自我认知对外交行为的影响,探索新加坡外交演变的内在逻辑,以此对新加坡外交的走向进行探讨,并对小国外交相关理论进行探讨。在心理学上,自我认知(self-cognition)一般是指对自己的洞察和理解,包括对自己的感知、思维和意向等方面的觉察,对自己的想法、期望、行为及人格特征的判断与评估,以及对自己的行为和心理状态的认知,根据这些判断及周遭环境的变化做出相应的行为。③笔者整理。与之相应的是,国家的自我认知即根据国际社会环境的变化,找到自身在国际社会中的地位、角色,形成对自身身份的认知,据此制定相关政策、战略,构成国家行为逻辑,其中则包括外交行为的逻辑。

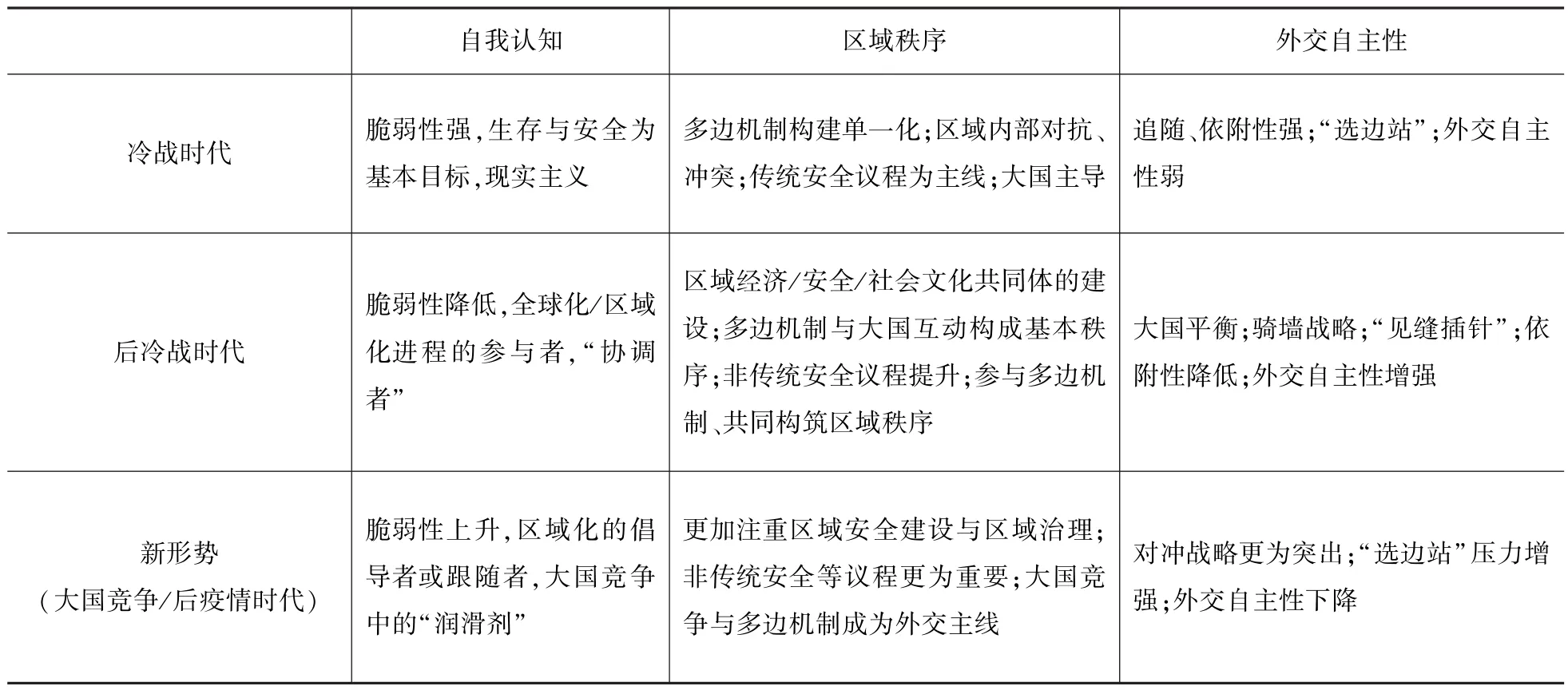

与此同时,多数学者认为,在小国的自我认知中,首先就是“脆弱性”,而如何降低“脆弱性”以确保自身的安全是小国所要解决的首要问题,因而小国的外交行为也是围绕这一问题而展开的。小国首先会依据对自身的认知,即在国际社会扮演何种角色来展开外交,同时根据国际环境的变化适时调整外交政策,以适应外部环境,从而降低“脆弱性”,进一步拓展自身的利益。而新加坡作为小国,其自我认知中的“脆弱性”对其外交行为的影响亦是如此。为了降低“脆弱性”,新加坡根据自身的条件,在国际社会中扮演各种角色,利用各种平台和场合展开外交,这其中的两项重要自我认知与外交行为的关系如图1所示:

一方面,小国外交多展现多边主义或地区主义色彩,新加坡亦如此,其在多边机制、区域组织中发挥积极的作用,尤其在东南亚地区的区域秩序构建方面发挥了重要作用,通过这种方式与大国展开互动,甚至“小国的区域联盟相互协作,以缩小大国干预其区域事务的范围”。④[加拿大]阿米塔·阿查亚著,白云真、宋亦明译:《重新思考世界政治中的权力、制度与观念》,上海人民出版社,2019年版,第182页。因此,从地区来看,新加坡的自我认知中降低“脆弱性”的有效方式是成为区域秩序的重要参与者,通过构筑稳定的区域秩序,缓解自身的“脆弱性”。对于新加坡来说,将自身融入东南亚区域的发展当中,也是自我认知的一个重要方面,正如新加坡外交部长维文(Vivian Balakrishnan)所说:“东盟是新加坡外交政策的重要支柱,东盟扩大了新加坡的政治和经济空间,也给新加坡带来了更大市场、更多的机遇。”①Tommy Koh, Sharon Seah Li-Lian and Chang Li Lin, eds.,50 Years of ASEAN and Singapore, Singapore: World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd., 2017, p.V.因此在新加坡的外交中,参与东南亚区域秩序的构建和扩展是十分关键的部分。小国的外交不仅仅停在区域内,尤其是与新加坡类似的小国,期望通过参与全球的国际事务,进一步化解自我认知中的“脆弱性”。另一方面,从全球来看,新加坡的自我认知表现为积极参与全球事务,尤其是构筑并利用其自身的“全球性城市”身份认知,在国际社会中扮演各种角色,展现出自身的外交自主性和国际影响力。后冷战时代,新加坡作为东南亚地区实力不逊的“小型强国”(small power),不仅仅在区域秩序构建方面发挥作用,而且在国际多边舞台、非传统安全,以及热点问题和专业议程上十分积极主动,展现出新加坡的外交自主性。②从区域来看,新加坡的外交自主性体现在积极参与区域秩序的建构、维护和扩展当中,而在全球范围来看,更能体现新加坡外交自主性的积极主动,因此笔者认为在“全球性城市”的自我认知下,新加坡的外交自主性更为凸显,并非意味着在区域内新加坡没有外交自主性。因此,为更详细地探索新加坡外交演变的内在逻辑,笔者将对新加坡的自我认知和外交行为这两个重要方面及新加坡面临的新挑战进行探讨。

图1 新加坡的自我认知与外交行为

二、新加坡的自我认知:区域秩序参与者与“全球性城市”

新加坡作为一个小国,在独立初期面对冷战对抗性的国际关系,其外交任务首先是国家的生存。新加坡独立之时,需要处理周边国家间的关系,特别是与印度尼西亚、马来西亚的关系,防止两国威胁新加坡的主权安全。与此同时,新加坡于1967年主动参与构建东盟等议程,以便为自己谋取有利的地区安全环境。在解决自身安全“脆弱性”的同时,新加坡利用其地理位置优势,稳定国内政治社会局面,吸引外资,发展港口贸易,经济发展迅速,着力打造“全球性城市(Global City)”。③Michael Leifer, Singapore’ s Foreign Policy: Coping with Vulnerability, Routledge, 2001, p.45.冷战时期,新加坡在李光耀第一代领导层的带领下,实现了国家独立和经济发展,也基本满足了自身的安全诉求。

冷战结束后,东南亚地区乃至整个国际环境都发生了改变,新加坡受到的外来安全威胁大大降低,安全“脆弱性”随之降低,“一方面,冷战的结束增强了亚太地区安全与稳定的前景,从而改善了区域经济发展和贸易的条件;另一方面,冷战结束也影响美国等西方国家向东亚和东南亚国家提供市场准入优先权”,①Amitav Acharya, Singapore's Foreign Policy: The Search for Regional Order, World Scientific, IPS, 2008, p.50.全球化和地区格局的变化,特别是“东北亚地区经济的逐步扩张,尤其是中国举世瞩目的发展,不仅带来了挑战,也带来了新的机遇”。②康斯坦丝·玛丽·滕布尔著,欧阳敏译:《新加坡史》,上海:东方出版中心,2013年版,第494页。在1997年的东南亚金融危机及2008年全球金融危机的冲击下,新加坡的经济受到影响,前后两次危机导致新加坡的国内生产总值(GDP)出现负增长,但新加坡通过调整政策,加之经济基础较好,迅速从危机中走出来,并再次保持了较为稳定的增长,这成为新加坡能够继续活跃于国际舞台的基础。

由于在地缘上处于东南亚的“中心位置”,新加坡积极参与地区秩序的建构,在各种国际场合里扮演起“中间人”或“协调者”的角色,主动担任各种国际会议的主办方,继续深化打造“全球性城市”便成为新加坡自我认知中重要的组成部分,这也是降低自身小国“脆弱性”的重要途径。2003年,新加坡经济评论委员会(The Economic Review Committee)确定了一个新的发展方向:作为一个全球化、创业型和多元化的经济体,制造业和服务业是经济增长的双引擎;随后,采取蓝海战略(Blue Ocean Strategy,简称BOS),为新加坡提出了一种新的增长思路:“世界·新加坡”(World·Singapore),即世界与新加坡互相融合。③Tan Chin Nam, “Reinventing Singapore: Global City —From Host to Home,” in Tan Tarn How ed., Singapore Perspectives 2009: The Heart of the Matter, World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd., 2009, pp.75-76.通过高度融入全球化,新加坡得以维持经济发展,为其外交成功奠定经济基础。新加坡作为东南亚国家及东盟的创始国之一,冷战后继续在地区事务和东盟发挥重要的作用,从价值理念和机制创新方面为东盟的发展提供动力。在地区继续发挥积极作用的同时,新加坡也积极与其他区域国家构建紧密的联系。“从独立伊始,新加坡就寻求保持与东南亚地区和世界其他地区的紧密联系,以求其经济和政治的生存。”④Shunmugam Jayakumar, Diplomacy: A Singapore Experience,Singapore: Straits Times Press, 2011, p.23.因而在区域内部与区域间,新加坡搭建多边平台,促进国家间沟通对话,“虽然这种区域与区域联系的驱动力主要是经济上的,但也有强大的政治和大国平衡的因素,新加坡是在借助更广泛的东亚地区优势与其他地区接触”。⑤Ibid.这些构成新加坡对自身认知的重要基础。

新加坡作为小国,虽然在后冷战时代其安全“脆弱性”大大降低,即国家政权及国家安全方面基本不会受到外来入侵的威胁而发生颠覆和破坏,但是新加坡政府提出,“作为一个小国,新加坡缺乏大国拥有的资源和其他自然优势。在经济开放和全球化的情况下,新加坡的生存和发展在很大程度上取决于和平稳定的区域环境。鉴于自身战略环境,新加坡需要建设强有力的国防,以确保和平与稳定的国际环境,保证其主权和领土完整。强大的国防也能为新加坡提供更为广阔的政治空间,以及在获取最佳国家利益时所采取的行动的自由”。⑥“Defence Policy & Diplomacy,” Singapore’s Ministry of Defence, https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/defence-matters/defence-topic/defence-topic-detail/defence-policy-and-diplomacy,访问时间:2020年11月4日。此外,由于小国倘若出现分裂势力、无序状态或者无法自卫,很容易被其他国家操控,新加坡非常重视军事国防建设,以此维护政治稳定、加强国家认同,以及维护法律秩序。⑦Mark T.S.Hong, The Rise of Singapore: Reflections on Singapore(Volume 2), World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd., 2016,p.14.新加坡因而对国防开支较为看重,占国内生产总值的比重较高,近几年一直保持在3%之上,⑧“SIPRI Military Expenditure Database, Data for All Countries from 1988-2017 as a Share of GDP,” SIPRI, https://www.sipri.org/sites/default/files/3 _ Data%20for%20all%20countries%20from%201988-2017%20as%20a%20share%20of%20GDP.pdf,访问时间:2020年11月4日。并且近年来一直加大先进军备采购力度,从美国、英国和法国等军事强国引进了大量先进武器装备。此外,新加坡还与美国、澳大利亚等国家合作培训陆军,特别是与美国进行军事合作,使新加坡在东南亚地区的影响力得以稳固和上升。这些装备和训练将新加坡武装部队打造成东南亚地区海陆空实力俱佳的军队,“这是小国在安全缺陷制约下力图增加安全自立性的有效举措。一支可信的威慑力量是大幅增加侵略成本、阻遏潜在侵略者的重要手段。新加坡的这一综合性安全战略通常被形象地称为‘毒虾战略’和‘豪猪战略’”。①韦民著:《小国与国际安全》,北京大学出版社,2016年版,第332-333页。通过这些军事举措,新加坡不仅满足了本国生存和国家安全等方面的基本诉求,而且为其在地区和国际事务中发挥作用奠定了基础。

概而言之,在自我认知上,新加坡首先是小国,具有小国的“脆弱性”特性,而为了降低“脆弱性”,新加坡依据自身的条件,从区域到全球内寻找自身所能扮演的角色,形成新加坡独特的自我认知,即在东南亚区域内是区域秩序的重要参与者,同时在全球范围内,构建“全球性城市”,以此发挥自身的优势。基于这些自我认知,在后冷战时代,新加坡在地区秩序构建方面发挥着领导性作用,并且在国际社会上透过各种外交途径,积极主动地展开外交,形成新加坡独特的外交自主性,为新加坡的发展扩大了外交空间。

三、构建与维护稳定的东南亚区域秩序的重要参与者

新加坡是东盟的创始国之一,东盟对其具有十分重要的战略意义,“东盟是新加坡外交政策的重要支柱,其扩大了新加坡的政治和经济空间,也给新加坡带来了更大的市场、更多的机遇”。②Tommy Koh, Sharon Seah Li-Lian and Chang Li Lin, eds.,50 Years of ASEAN and Singapore, Singapore: World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd., 2017, p.V.在冷战时期,创建东盟的首要目标是维护地区安全,“防范共产主义”及越南对其他国家的威胁。新加坡积极支持成立并参与东盟不仅仅为“防范共产主义的威胁”,而且希望通过东盟构建和平的地区秩序并改善周边的国家关系。冷战后,新加坡更是在东南亚区域秩序构建与推广中扮演着十分重要的角色,这主要体现在以下四个方面:

首先,积极参与构建安全秩序,打造东南亚周边的安全环境。由于地缘政治的原因,东南亚地区一直是大国角力的场所,为妥善处理与域外大国的关系,构筑东南亚地区稳定的区域安全秩序,新加坡做出自己的努力。1992年,新加坡在第四届东盟首脑会议期间积极推动建立东盟地区论坛(ARF),并且1993年7月23日至25日,在新加坡举行的第二十六届东盟外长会议及外长扩大会议(PMC)同意设立该论坛,并于1994年7月25日在泰国曼谷举行首届东盟地区论坛。该论坛不仅是一个正式的区域安全机制,更将亚太地区的国家纳入对话伙伴,参与制定区域内相关的安全议程、政策,这些国家包括中国、美国和日本等域外大国,而东盟地区论坛也作为东盟外长扩大级会议的演变替代机制,促使东南亚区域安全秩序形成制度化安排。③N.Ganesan, “Regional Security: The Singapore Perspective,” in Takashi Shiraoshi, ed., Across the Causeway: A Multi-dimensional Study of Malaysia-Singapore Relations, Singapore: ISEAS Publishing, 2009, p.182.另外,由于美国在冷战后减少了在东南亚地区的军事存在,新加坡为平衡中国、日本等域外大国的影响力,鼓励印度参与该区域的事务,从而实现新的大国平衡,以确保新加坡的利益,避免单一大国控制东南亚,保障了新加坡自身的安全诉求。④Shunmugam Jayakumar, Diplomacy: A Singapore Experience,Singapore: Straits Times Press, 2011, p.90.同时,为了避免大国在东南亚发生竞争,作为1992年东盟主席的新加坡促成东盟发表《新加坡宣言》(the Singapore Declaration),该宣言指出“将东盟建成和平、自由和中立区(ZOPFAN),以及东南亚无核武器区(SEANWFZ)”。⑤“Singapore Declaration of 1992 Singapore,” ASEAN, January 28, 1992, https://asean.org/? static_post=singapore-declaration-of-1992-singapore-28-january-1992.从区域内来看,新加坡为防止越南再度谋求地区霸权而影响地区和自身安全,积极通过外交手段将越南拉入东盟之中,使越南融入地区秩序,化解潜在威胁,保障东南亚区域内安全秩序的稳定。

其次,致力于区域经济的一体化,形成东南亚区域经济合作秩序,以促进东南亚其他国家经济的发展,巩固东南亚地区安全秩序的经济基础。新加坡前总理吴作栋认为,作为东盟创始成员,有义务帮助柬埔寨、老挝、缅甸和越南,并推动东盟其他领导人采取行动。于是新加坡在2000年11月在本国举行的第四次东盟领导人非正式峰会上,积极促成了东盟一体化倡议(IAI),旨在缩小发展差距,增强东盟地区竞争力,加快区域一体化进程;2001年举办的东盟外长会议则通过了关于缩小东盟一体化发展差距的《河内宣言》,强调需要“为促进东盟新成员国①柬埔寨、老挝、缅甸、越南,简称CLMV国家。的发展做出努力”。②Sharon SEAH Li-Lian, “Narrowing the Development Gap:Singapore and the Initiative for ASEAN Integration,” in Tommy Koh,Sharon Seah Li-Lian and Chang Li Lin, eds., 50 Years of ASEAN and Singapore, Singapore: World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd.,2017,p.80.新加坡在一系列宣言和协议的基础上,大力对这些新成员国进行了经济援助和支持,根据东盟一体化倡议,新加坡于2001年在金边、万象、河内和仰光建立了四个培训中心。到2015年,新加坡已经承诺向东盟一体化倡议提供1.7亿新元,并培训了来自柬埔寨、老挝、缅甸和越南的3.5万多名参与者。③Ibid.,pp.81-82.

再次,推动东盟共同体的构建,扩大东盟内部的政治经济合作,深化区域秩序建设。在1999年举行的第32届东盟部长级会议(AMM)上,新加坡提出一项新的会议机制,即东盟外长务虚会(The Foreign Ministers’ Retreats),该机制后来发展成为东盟的重要组成部分,即东盟部长级务虚会(ASEAN Ministerial Retreats),扩展到经济、金融、贸易及其他部长级会议机制,甚至东盟领导人会议也设置了务虚会。这一机制促进了东盟国家内部“可以就敏感问题进行公开和坦率的讨论”。④Shunmugam Jayakumar, Diplomacy: A Singapore Experience,Singapore: Straits Times Press, 2011, p.101.为了进一步推动东盟内部的合作,东盟成立40周年之际,2007年在新加坡举办的第13次东盟峰会上,新加坡与其他东盟成员国签署了《东盟宪章》(ASEAN Charter)。此外,新加坡在促进东盟共同体的建设方面,做出较大贡献。“在2002年举行的东盟首脑会议上,新加坡时任总理吴作栋提出建立东盟经济共同体的设想,最终目标是让东盟十国之间能够开展自由贸易、自由投资,以及劳动力的自由流动,这为东盟指明了经济一体化的发展方向。”⑤蒋欣桐:《地区与国家互构视角下的东盟和新加坡关系探析》,辽宁大学国际关系专业硕士学位论文,2017年,第32页。在新加坡这一设想的推动下,最终在2015年11月东盟各国签署《建立东盟共同体吉隆坡宣言》,东盟共同体正式建成,东盟经济共同体(AEC)随之也在2015年12月31日正式成立。“东盟经济共同体是东盟深化区域一体化努力的基石,在东盟内部建立更开放贸易体制,以为新加坡获取更多的经济发展利益。”⑥“The Ministry of Foreign Affairs of Singapore,” MFA, https://www1.mfa.gov.sg/SINGAPORES-FOREIGN-POLICY/International-Organisations/ASEAN,访问时间:2020年 11月 4日。

最后,新加坡以东盟为依托开展外交,推广东南亚秩序,构建更为广阔的区域乃至全球秩序。为此,新加坡积极推动东盟与其他区域组织、国家的合作,这些多边论坛、会议又为新加坡发挥外交作用提供了更为广泛的空间。在“东盟+3”“东盟+10”、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)等跨区域经济合作机制中,新加坡发挥着自身的作用,利用这些合作机制为自身谋取更多发展空间。正如新加坡外交部网站上所阐述的:“这些区域内和区域间自由贸易协定不仅能够促进新加坡的经济利益,而且有助于为新加坡和东南亚地区以外的国家建立战略联系网络……也有助于东南亚地区的稳定、繁荣和安全。”⑦“The Ministry of Foreign Affairs of Singapore,” MFA, https://www1.mfa.gov.sg/SINGAPORES-FOREIGN-POLICY/International-Organisations/ASEAN,访问时间:2020年 11月 4日。2018年1月新加坡再次担任东盟轮值主席国,新加坡总理李显龙表示其目标是,建设一个“富有弹性和创新精神”的东盟,一个团结、适应性强、更有能力应对日益复杂的地缘政治格局和数字革命的东盟。①“Experience ASEAN Festival-Opening Remarks by Prime Minister Lee Hsien Loong,” Press Release, ASEAN Singapore 2018 Resilient and Innovative, https://www.asean2018.sg/Newsroom/Press-Releases/Press-Release-Details/20180112,访问时间:2020 年 11月4日。在新加坡的推动下,东盟在很多非传统领域达成并签订了一系列补充东盟自身的倡议,新加坡还试图将这些倡议推广到更为广阔的地区,在维护东盟团结的同时,以东盟为中心,构建一个以国际法、国际规则为基础的世界秩序,支持开放、透明和包容的地区架构,即构建一个所谓的亚太框架(Asia Pacific Frameworks)。②“PM Lee Hsien Loong at The Press Conference of the 33rd ASEAN Summit,” Press Release, ASEAN Singapore 2018 Resilient and Innovative, https://www.asean2018.sg/Newsroom/Press-Releases/Press-Release-Details/33rdSummit_PressConference, 访问时间:2020年11月4日。这也是新加坡对“东盟方式”的一种创新与推广,为自身在东盟及亚太,甚至在全球区域内获得更为广阔的空间,扩大外交空间和话语权。

总而言之,对于东盟来说,新加坡不仅是成员国,而且更像是东盟的“门户”。③“Why Singapore Is the Gateway to ASEAN,” Hawksford,September 4, 2018, https://www.hawksford.com/knowledge-hub/2018/singapore-as-a-gateway-to-asean.新加坡不仅在东盟的框架下与马来西亚、印度尼西亚等周边国家达成良好的合作关系,满足了自身的安全需求,更为重要的是,新加坡借助东盟为东盟国家和自身创造出新的合作机制,以东盟为中心建构了东南亚的区域秩序,将自身融入区域秩序当中,并把新加坡对区域秩序构建的理念进行推广,成为区域秩序构建的重要领导者。

四、积极主动地发挥外交自主性

在区域层次上,新加坡是构筑和维护稳定的区域秩序的重要参与者,而在全球范围上,新加坡将自身定义为“全球性城市”,在国际社会中扮演各种角色,新加坡在国际社会上积极主动地发挥外交自主性,更有利于其生存和发展,不仅仅是利用自身的优势在相应领域采取相应的外交政策,而是要在更为广阔的国际舞台上谋得外交空间,在国际社会中获得广泛的认可。

第一,新加坡在发挥外交自主性时,首先处理与大国的关系。与大国进行交往时,小国自我认知中的“脆弱性”往往会表现得十分突出,正如李光耀所说:“新加坡要维持独立国家的地位,需要一个势力均衡的世界,在这样的世界里,小国才有生存空间,不会被较大的国家征服或吞并。”④李光耀著:《经济腾飞路:李光耀回忆录(1965—2000)》,外文出版社,2001年版,第642页。虽然冷战后国际环境发生变化,但新加坡在处理与域外大国的关系时依旧保持平衡的政策,即在大国间做一个“平衡者”。冷战结束初期,美国意图从亚太地区撤出,但新加坡希望“拉住”美国,防止地区出现权力真空,防止中日印等周边大国单独影响或控制东南亚地区,“危害”新加坡的利益。新加坡对美国的安全认知总体上是积极正面的:美国是可信的良性超级大国,既是全球单极霸权国,也是地区离岸平衡手;由于需要维护其利益,美国愿意介入东南亚地区。⑤Shannon Tow, “Southeast Asia in the Sino-U.S.Strategic Balance,” Contemporary Southeast Asia, Vol.26, No.3, 2004, pp.440-441.转引自陈奕平著:《依赖与抗争:冷战后东盟国家对美国战略研究》,世界知识出版社,2006年版,第82页。但是在与美国保持密切关系的同时,也在民主、人权等价值观方面与美国保持一定的距离。除此之外,新加坡与中日印也保持着良好的关系。由于印度与东南亚国家之间不存在安全方面的冲突或者领土争议,作为地区发展较快的大国,与印度保持一定的良好关系符合新加坡的利益。同时,新加坡为在东盟地区论坛中平衡中美日等大国的影响力,将印度作为崛起的地区大国拉入论坛,随后新加坡也积极推动印度成为2005年创办的东亚峰会(EAS)的成员国之一。这样在处理与大国的关系时,不至于过分依赖美国,能够使新加坡在大国之间保持平衡,从中取得相关利益。

第二,成为 “全球性城市”,意味着新加坡的外交自主性依靠的是全球化和多边机制。除东盟这个地区性质较强的多边舞台外,新加坡积极广泛地参与各种国际组织和多边机制,还积极地设置多边论坛,为其他国家提供交流沟通的平台,从而拓展新加坡的影响力。冷战结束初期,新加坡在推动联合国改革、提高联合国办事效率方面有重要的贡献,正如李显龙所说:“新加坡在联合国受益的同时,也为联合国的工作和全球治理作出了贡献。”①Tommy Koh, Sharon Seah Li-Lian and Chang Li Lin, eds.,50 Years of ASEAN and Singapore, Singapore: World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd., 2017, p.V.与此同时,新加坡组织起小国论坛(FOSS),供小国就共同关心的问题议程进行讨论,从而使新加坡等小国能够在联合国等多边场合发挥更大的作用。近年来,新加坡积极促成由30个中小国家组成的全球治理集团,目的是在二十国集团(G20)等机制出现后就全球治理问题与二十国集团成员方交换意见,更好地把自己的意见融入相关议程。除此之外,新加坡与英国独立智库国际战略研究所(IISS)在2002年举办了亚洲安全峰会,即香格里拉对话(Shangri-La Dialogue),它成为亚太地区乃至世界范围讨论防务、安全问题和地区热点问题的重要多边论坛。香格里拉对话是对东盟地区论坛等东盟第一轨道外交的重要补充,成为东盟第二轨道外交的重要外交平台,为东南亚地区、亚太地区的安全合作及安全对话提供了新的平台,自举办以来,吸引了亚太地区主要大国和其他地区国家参与其中,使之成为一个重要的安全对话机制。对于新加坡来说,能够借此发出自己的声音,谋取有利的周边地区安全环境,保障新加坡的安全。

第三,关于地区热点问题,新加坡常常扮演国际“协调者”的角色。在南海问题上,新加坡虽然不是南海争端方,其基本政策态度是保持中立,但“新加坡的中立不是消极的中立,而是在保持中立的前提下有所作为”。②[新加坡]李明江、张宏洲:“新加坡的南海政策:中立有为、稳定和平”,《东南亚研究》,2011年第6期,第20页。新加坡中立立场有时会出现偏颇,早在1999年第六届东盟地区论坛上,新加坡没有与中国商议,而与美国在会议上就南海问题设置相关议程进行讨论;③相关内容贾古玛在其著作里有详细阐述,参见Shunmugam Jayakumar, Diplomacy: A Singapore Experience, Singapore: Straits Times Press, 2011, pp.117-119.再则便是菲律宾2013—2016年提出的南海仲裁案,新加坡对此仲裁案的过程及结果表示支持,希望借此在南海问题上维护自身的利益。这是因为新加坡在南海问题拥有自身的利益和考量:“新加坡虽然不是南海争议海域和岛礁的声索者,但却是南海争议海域部分空域的管理者和实际受益者。”④张明亮:“斡旋中‘背书’——‘东盟对华协调国’新加坡与南海问题”,《东南亚研究》,2017年第4期,第29页。此外,新加坡作为小国,在维护自身的生存、安全等权益时会依靠国际法和国际规则,再加上新马之间关于白礁(Pedra Branca)的争端是通过仲裁最终判给新加坡的,⑤2008年5月,新加坡与马来西亚围绕白礁的争端再次通过国际法院(The ICJ)的仲裁得到解决,对新加坡有利。Amitav Acharya, Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order(2nd edition), New York: Routledge, 2009, p.150.因而在南海问题上,新加坡希望通过符合自身利益的国际法或国际规则和平解决,以维护新加坡的既得利益。⑥参见黄凤志、谢斌:“中国在南海问题上面临的‘新加坡考验’— —根源、限度及启示”,《太平洋学报》,2019年第6期,第92页;Tiffany Ma, Michael Wills, “Raising the Stakes: The Interests of Non-Claimant States in the South China Sea Disputes,” Asia Policy, No.21, 2016, pp.2-5。

第四,积极应对非传统安全问题所带来的挑战。对于小国来说,非传统安全问题也对其生存发展构成一定威胁,因而妥善解决相关问题是新加坡作为“全球性城市”面临的挑战。新加坡在应对非传统安全问题时,发挥自身的优势,寻求与国际社会合作,不仅能有效地应对,而且在部分领域崭露头角,发挥外交自主性,赢得一定的国际影响力。东南亚是恐怖主义威胁的重灾区,因而新加坡从自身利益出发,加大对恐怖主义打击并加强国际合作。“9·11事件”爆发后,新加坡即刻对恐怖主义表示谴责并支持美国发动反恐战争。虽然美国没有要求新加坡提供实质性帮助,但新加坡政府表示愿意与美国分享有关中东与东南亚地区恐怖组织的信息和情报,并在限制恐怖组织资金流动方面进行合作,但合作是为了新加坡自身的利益,正如李光耀所说,新加坡的反恐立场是“为了我们自己的利益”,而不仅仅是因为新加坡是“美国的支持者”;因为如果恐怖主义抬头,那么依赖开放贸易和全球经济的自由港口新加坡将“不复存在——更谈不上繁荣”。①Amitav Acharya, Singapore's Foreign Policy: The Searchfor Regional Order,World Scientific, IPS, 2008, p.67.除了反恐,在水资源、气候变化等问题上,新加坡也表现得十分活跃。在水资源问题上,新加坡虽然淡水资源匮乏,但新加坡不仅满足了自身的需求,而且在国际上,通过外交努力、技术的发展及对水资源的管理,从早期对马来西亚供水的严重依赖,发展成为“全球水务中枢”(Global Hydrohub),并且向海外输出水资源相关技术。②PUB Singapore National Water Agency, “Our Water, Our Future,” PUB, p.17, https://www.pub.gov.sg/Documents/PUBOur-WaterOurFuture.pdf,访问时间:2020年11月4日。与水资源问题一样,新加坡的地形地貌容易受到气候变化的影响,因而新加坡长期致力于多边的、基于国际规则的方式解决这一挑战,并积极支持这方面的国际谈判。新加坡1997年批准了《联合国气候变化框架公约》,2006年签署《京都议定书》,2015年新加坡签署《巴黎气候协定》。同时,新加坡通过培训和能力建设作出贡献,为发展中国家应对气候变化提供帮助。2012年,新加坡推动建立了可持续发展与气候变化(SDCC)项目,分享城市可持续发展解决方案并建立应对气候变化能力方面的经验。③“Climate Change, Foreign Policy,” Ministry of Foreign Affairs of Singapore, https://www1.mfa.gov.sg/SINGAPORES-FOREIGN-POLICY/International-Issues/Climate-Change,访问时间:2020年11月4日。

当然,作为“全球性城市”的新加坡,其外交自主性的表现十分积极活跃,远不止于上文所述的几个方面,新加坡也在其他领域扮演着各种角色,积极主动地展开外交,扩大国际影响力,拓展自身的利益。正如新加坡国防部所说:“新加坡作为国际社会负责任的一员,也在维护和塑造各国都遵守国际规则和国际准则的地区和国际体系中发挥作用。新加坡深刻认识到,小国只有在主权得到尊重、国家间的互动受到法制治理的世界中才能生存和繁荣。”④“Defence Policy & Diplomacy, Defence Matters,” Ministry Defence ofSingapore, https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/defence-matters/defence-topic/defence-topic-detail/defence-policy-and-diplomacy,访问时间:2020年11月4日。

五、新形势下新加坡自我认知的变化与外交面临的新挑战

新加坡作为小国,却在地区秩序构建、国际多边舞台,以及大国博弈中积极地发挥作用,充分体现了“小国大外交”。新加坡始终保持高度的积极性,是国际关系中较为活跃的一方,而也正是这种积极主动的外交自主性,为新加坡创造了发展机遇和空间。然而随着国际环境的变化,尤其是当下中美等大国关系发生变化及新冠肺炎疫情的大流行,国际秩序逐渐发生转变,这对新加坡的外交形成了新的挑战。在前文对冷战后新加坡的自我认知和外交行为演变进行梳理的基础上,笔者通过对不同历史时期的对比,对当前的国际现实做出分析,结合相关研究分析不同时期新加坡自我认知和外交行为变化的主要特征,并以此为基础探讨新加坡外交当下所面临的新挑战(如表1所示)。

随着全球政治经济的变化,冷战后所形成的国际格局也发生了变化,正如吴翠玲(Evelyn Goh)所说:“过去几十年来,亚太地区战略格局的关键要素一直是大国竞争的重启,冷战结束后,在没有这种竞争的情况下变得更加平稳。现在,权力的转移似乎即将来临,大国竞争在范围和领域上都相应扩大了。”⑤Evelyn Goh, “The Asia Pacific’s ‘Age of Uncertainty’Great Power Competition, Globalisation, and the Economic-Security Nexus,” the RSIS Working Paper Series, No.330, June 10, 2020,S.Rajaratnam School of International Studies Singapore, p.1, https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2020/06/WP330_V2.pdf.世界进入“不确定时代”(Age of Uncertainty)⑥Ibid.,加之2020年新冠肺炎疫情肆虐全球,成为暨二战后人类面临的最大挑战,这一疫情对人类生产和生活产生了影响,也对现存的国际关系构成了重要的影响,全球公共卫生秩序等国际社会各方面都面临挑战,加深了大国竞争和地缘政治冲突。在这种情况下,新加坡的外交战略面临新的挑战:“选边站”的压力相较之前有所增强,小国“脆弱性”也有所上升,外交自主性下降。

表1 新加坡自我认知与外交行为的演变

虽然面对中美竞争加剧,新加坡表现出不愿“选边站”的态度,新加坡总理李显龙曾在各种场合多次表示,“新加坡是中国的好朋友,也是美国的好朋友,我们很希望同两国继续保持友好关系”。①李显龙:“[国庆群众大会华语演讲全文·上]经历抗日反殖与建国过程 从华侨生根为新加坡华人”,新加坡《联合早报》,2019 年 8 月 19 日,https://www.zaobao.com/znews/singapore/story20190819-981975。正如王赓武所说:“东南亚国家既不是要亲美,也不要亲中国,他们希望东盟是完全独立的,跟相关国家一样的友好,从而得到最大的益处。”②“王赓武:以史文镜,文明无界”,经济观察网,2014年12月 12 日,http://www.eeo.com.cn/2014/1212/270122.shtml。新加坡通过东盟与中美保持密切的经贸关系,积极响应大国主导构建的区域贸易机制跨太平洋伙伴协定(下文简称TPP)与区域全面经济伙伴关系协定(下文简称RCEP)。在TPP被美国特朗普政府推翻的情况下,新加坡并未单独依靠RCEP,而是积极与东盟及域外其他国家重新构建一个新的协定——全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP),可以认为,为防止战略单一化带来的风险,新加坡进行“选边站”的概率较小。与此同时,新加坡等小国为防止产生“大象打架,小草遭殃”的局面,会选择在大国间充当“润滑剂”,以降低中美等大国间竞争的烈度,为地区和全球秩序的重新构建提出见解和方案。其中,在区域秩序方面,新加坡继续依靠东盟,加强与东南亚国家的合作,以此维护周边的区域秩序,降低大国竞争对区域秩序的影响。近年来,新加坡为进一步推动东盟内部的合作,推动东盟各国签署了《建立东盟共同体吉隆坡宣言》,东盟共同体(ASEAN Community)正式建成。在大国关系发生变化的影响下,特别是中美竞争对东盟在区域秩序中的地位形成冲击,这也对新加坡的区域秩序建构形成威胁。对此,新加坡不仅继续推动东盟及其成员国展开大国平衡战略,维持东盟的中心地位,更要通过东盟加强域内国家在反恐、数字技术、经贸等非传统安全领域的合作,促进东盟内部的团结,加强东盟的“弹性”,“不断努力引导构建一个开放、外向和包容的东盟”。③Hoang Thi Ha, “Marry National Interest into Regional Thinking,” ASEAN Focus: ASEAN Matters for Singapore and Southeast Asia,ISEAS-Yusof Ishak Institute, July 10, 2018, p.24, https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ASEANFocusIssue4.pdf.

新冠肺炎疫情在全球的大流行对全球供应链造成影响,给新加坡的经济带来巨大冲击。面对新冠肺炎疫情,虽然作为一个小国具有天然的“脆弱性”,但正如李光耀所说:“变化是生命的本质。一旦我们不懂得变通,不能适应、不做出调整,不能有效地对新情况做出反应,那么我们就离灭亡不远了。”①Liu Enxiao, “Pandemic and Vulnerability: Lessons from Lee Kuan Yew,” the RSIS Working Paper Series, No.116, June 10, 2020,S.Rajaratnam School of International Studies Singapore, p.2, https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2020/06/CO20116.pdf.新加坡根据自身条件展开抗疫,根据疫情的发展,政府和社会不断调整措施,发挥自身在医疗卫生方面的优势,在这场抗疫行动取得了成效,降低了自身的“脆弱性”。在此基础上,新加坡积极与区域内外其他国家展开卫生治理方面的合作。从2020年4月举办的关于新冠肺炎疫情的东盟特别峰会到6月的第36届东盟峰会,新加坡极力推动东盟地区的合作,并凭借其建立智慧城市的技术向东盟其他成员国分享抗疫技术和经验,推动经济恢复,促进自身和地区的发展。

总而言之,在全球化遇阻的情况下,新加坡等小国将更加注重区域安全建设,更加倾向于区域秩序、区域治理及非传统安全等议程问题。在大国竞争的环境和新冠肺炎疫情影响下,新加坡的对冲战略更为突出,对冲外部环境所带的来风险,降低自身的“脆弱性”。与此同时,新加坡的外交将着重依靠东盟,在区域秩序方面提供自己的经验和技术,通过区域和多边机制实现与大国的互动,以保障自身的外交自主性,正如李显龙在东盟峰会上所说:“东盟国家如何应对这场危机,将决定东盟在竞争中是领先还是落后。东盟国家必须坚定不移地实现2025年东盟共同体目标,其中包括促进区域经济一体化。必须继续加强东盟的中心地位,加强东盟的团结。”②Lee Hsien Loong, “Intervention by PM Lee Hsien Loong for the 36th ASEAN Summit(June 2020),” Prime Minister Office Singapore, June 26, 2020, https://www.pmo.gov.sg/Newsroom/PM-Lee-Hsien-Loong-intervention-36th-asean-summit-june-2020.

六、结 语

在国际关系研究中,小国往往是被“忽略”的对象,但小国却能在当今国际社会里扮演十分重要的角色。冷战结束后,在全球化和多边机制的推动下,一些小国取得了令人瞩目的成绩,这其中就包括新加坡。虽然“脆弱性”依旧是新加坡自我认知中无法避开的问题,但在后冷战时代,新加坡的外交表现更为积极主动,在区域秩序上,借助东盟等区域多边机制,将自身的安全和发展需求融入区域秩序中,与其他国家合作构建东南亚的区域安全和经济秩序,并力图推广至更为广阔的东亚等区域。新加坡凭借地缘优势、专业所长,积极主动地发挥外交自主性,取得十分瞩目的成绩,赢得了国际社会的认可。但是随着大国关系的变化,尤其是中美竞争的态势,给新加坡的外交带来了新的挑战,而2020年的新冠肺炎疫情更是“雪上加霜”,加剧了大国的竞争和地缘政治冲突,这就促使新加坡调整外交方向,更加突出在区域的作为,与此同时,防范大国竞争可能带来的小国“脆弱性”的威胁,这也是新加坡外交接下来的一个重要方向。此外,新加坡内部也迎来新的挑战。2020年新加坡大选,人民行动党(PAP)虽然依旧获得胜利继续执政,但面对经济发展问题、新冠肺炎疫情等,面临着新的挑战,新加坡的内部稳定也因此受到影响。这也意味着在新的形势下,新加坡的内政外交将迎来各方面的新挑战。

中国与新加坡的关系是一对重要的双边关系,中国与新加坡自建交以来,两国关系发展迅速,2020年是“中新建交30周年,两国关系站在新的历史起点上”。③“习近平同新加坡总理李显龙通电话”,中华人民共和国外交部网站,2020 年 7 月 14 日,https://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/gjldrhd_674881/t1797688.shtml。30年来,中新两国在政治、经贸等方面建立起良好的合作关系。建交以来,两国高层来往频繁,双边合作机制不断得到提升。近年来,两国领导人互动更为密切,在全球和地区事务展开深入的探讨,促进了两国的合作。进入21世纪第二个十年,随着中国的崛起,特别是“一带一路”倡议的提出,为两国经贸关系的发展提供了新的机遇。新加坡支持中国提出的“一带一路”倡议,加入中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行,两国的双边贸易额也持续增长。

中国与新加坡的关系是大国与小国的关系,小国在处理与大国的关系时往往展现出其外交政策的两面性。从新加坡的角度来看,中国的崛起成为中新关系变化的一个重要变量。纵观新加坡的对华政策,不难发现,新加坡在对华交往中的自我认知不仅有小国的“脆弱性”,更有一种防范的认知,新加坡的对华政策因此时常具有两面性。

一方面,面对中国的崛起,新加坡的对华政策延续了“大国平衡战略”,甚至对涉华问题指手画脚:其一,继续“拉住”美国并与日印等大国深化合作,对冲中国在东南亚的影响;其二,“在南海问题、台湾问题上反复发出错误信号,不顾中国的反对与警告,在外交事务上选边站,有干涉中国内政的趋势”。①戴石、顾纯磊:“从李光耀到李显龙:新加坡对华外交策略的变化与困局”,《江苏社会科学》,2017年第2期,第135页。

另一方面,中国的崛起对新加坡来说又是一个很大的机遇,特别是经济的发展,新加坡对华经贸关系近年来得到提升。2013年至2017年,中国连续5年成为新加坡最大贸易伙伴,新加坡连续5年成为中国第一大投资来源国。②“中国同新加坡的关系”,中华人民共和国外交部网站,https://www.fmprc.gov.cn/chn//gxh/cgb/zcgmzysx/yz/1206 _ 35/1206x1/t6013.htm,访问时间:2020年 11月4日。与此同时,在高科技领域新加坡也加强与中国相关企业展开合作,因而在部分西方国家禁止华为5G产品时,新加坡并未跟随,而是根据自身需求,与华为等中国企业在高科技领域展开合作。“2020年6月,华为成立了虚拟人工智能学院,以支持新加坡在新冠肺炎疫情后的数字化进程。在技术创新方面展开国际合作,新加坡认为这对维持健康的国民经济十分重要。双边研发合作也表明,新加坡无意参与一场遏制中国技术崛起的大国博弈。”③Muhammad Faizal Abdul Rahman, “Singapore Decides on 5G Networks: Is Huawei Banned?”, The Diplomat, July 2, 2020, https://thediplomat.com/2020/07/singapore-decides-on-5g-networks-is-huawei-banned/.

从中国的视角来看,处理与新加坡等小国的关系是中国外交布局中一个重要方向。在新时代里,中国越来越深入地参与到全球治理和国际秩序变革当中,新加坡等小国是这些议程的重要参与者,可见,在这些方面要考虑到与新加坡等小国的外交动向,这有益于构建与新加坡等小国的“新型关系”,有益于营造良好的外部环境。正如前文所分析,新加坡等小国的外交往往在南海等地区热点问题上发挥外交自主性以争取自身利益,当中国与新加坡在这些问题中发生分歧之时,双边关系便受到影响。因此,如何避免这些分歧对中新双边关系和中国的切身利益造成深刻的影响,是中国对外政策中所需要考虑的。与此同时,新加坡等小国的发展在一定程度上对大国提供的公共产品有所依赖,中国作为崛起的大国,在安全、经济等方面向这些小国提供相应的国际公共产品,为小国的发展带来机遇,有益于塑造中国负责任大国的形象,促进中国与新加坡展开深入的合作。

然而新冠肺炎疫情对中新经贸关系和人文交流构成了一定的影响,中新关系面临新的挑战。面对抗击疫情的挑战,中新两国在疫情信息沟通、抗击疫情物资和人员卫生安全等方面始终密切合作,有效地促进了两国的疫情防控。中新在疫情防控方面的合作,在地区和全球层面发挥了很好的示范作用,充分体现了“患难见真情”的精神。随着东亚地区疫情防控进入常态化,中新关系在各个层面的交流得以恢复,并且在疫苗和药物研发等方面加强合作,正如习近平总书记所说,“抗疫合作成为中新关系新亮点,再次体现了两国关系的前瞻性、战略性、示范性,也为中新全方位合作伙伴关系增添了重要内涵”。④“习近平同新加坡总理李显龙通电话”,中华人民共和国外交部网站,https://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/gjldrhd_674881/t1797688.shtml, 访问时间:2020年11月4日。展望未来,疫情防控常态化将成为各国的挑战,而疫情信息的沟通、疫苗的研发与接种等,这些方面将成为中国和新加坡两国在今后应对这方面挑战的新的合作增长点。在此基础上,两国将继续推动其他方面的合作,以促进双边关系不断深化发展,尤其是加强投资经贸合作,进一步发挥国际陆海贸易新通道,促进“一带一路”建设,推动中新以及区域供应链、产业链的发展,除此之外,远程医疗、5G等高科技方面也是两国合作的新领域。但对新加坡来说,与中国的合作仅仅是在大国之间的一个战略选择,在未来如何做出选择才有利于新加坡,能否依旧保持“小国大外交”的风采,这些都需要做进一步考察和研究。