论情境分析法在医学考古学中的应用

——以先秦时期为例

赵丛苍,祁 翔

(西北大学 文化遗产学院, 陕西 西安 710127)

一、问题的提出

人类从诞生以后,便一直同疾病、创伤等威胁生命健康的因素作斗争。随着生产力水平的不断提高,医疗活动从长期实践中产生并逐渐发展。医学考古学,即通过研究考古出土的医用器具、药物遗存、医学文献和传世的相关文物资料等,追溯医学的起源,展开对医学与人类发展互动的探索[1]。不同于秦汉以来有大量医药学方面的简牍、帛书、石刻等资料,先秦时期的图文类医学资料相对较少。迄今已知最早的与医学有关的文字类实物材料,可以追至商代的甲骨文。而医学遗存则可最直观反映古代医学的起源、发展和成就,是医学考古学包括先秦时期医学考古学研究的基础所在。

先秦时期的遗迹、遗物已有十分丰富的发现,但其中与医学相关的遗迹并不多见,有关遗物的研究也基本集中在对甲骨文等文字类材料的梳理和对遗骸的检测分析,而关于其他实物材料的研究,还有着一定的讨论空间。这一时期的医学遗存,大多不具备独特的、较稳定的外形与结构特征,并且一器多用的情况普遍存在,因此,考古研究中,医用工具与同材质的、形态相近的其他类工具往往不易区分。譬如,在仅以器物形态为标准区分作砭刺之用与缝纫之用的骨针时,就难以辨认明确。相关遗迹的研究也存在同样的困境。而情境分析法可以为充分了解遗存的性质与功用提供有益的途径。基于此,先秦时期医学考古学研究中引入情境分析的方法是很必要的。

情境分析由凯斯(Case)(1)为行文方便与统一,本文省略对各位学者的敬称,特此说明。首先提出。伊恩·霍德(Ian Hodder)在凯斯等人研究的基础上,对其进行阐释和发展,并提出“Contextual Archaeology”。“context”在考古学中即指情境或背景,是“围绕任何客体的变量的相关纬度的总和”[2](P196),包括文化历史考古中的时空背景,过程考古中的功能、环境和堆积过程等[3]。情境不是一成不变的。伊恩·霍德在《后过程的考古学》一文中指出:“使用某物时其实际的意义当依具体背景而变化,尽管前面说过此时使用此物与彼时使用此物不可能截然无关。‘背景’并不意指我们进行的分析在规模上如何如何,它可以小到一件器物的细微特征、人体上的某一特征,也可以大到一个地区或多个地区的文化群。”[4](P383-384)强调对遗迹和遗物存在或曾在其中运作的环境进行分析,主要包括考察时间、地点、出土环境以及研究对象与同环境内各种相关因素的联系等等。张光直也说:“任何一种器物都可以置身于不止一种关系之中。”[5](P66)遗存的使用功能与其所在的组合系统互相关联,而不同的研究目标和分析角度也可使各类因素互为背景。因此,遗迹遗物之间的关联性亦不容忽视。总之,只有在特定的情境中,古代遗存所反映的信息才可能得到合理的解释。采集到的情境信息越丰富,物质遗存的可读性会越强,解读的可信度也往往越高。

对情境的关注,为考古材料的充分获取与解读提供了广阔的思路。目前其已被广泛地应用于青铜器、玉器、聚落、族属等问题的研究[6-11]。本文对此暂以“情境分析法”称之,结合以往学者的研究,就其在先秦时期医学考古学研究中的应用进行分析探讨。

二、个案考察

为便于分析,这里选择有关先秦时期医学遗存研究的几个典型案例,即王树明关于江苏邳县大墩子遗址大汶口文化M44出土龟甲的分析;马继兴对河北藁城台西商墓M14石镰性质的判定;耿鉴庭、刘亮对河北藁城台西遗址F14出土植物遗存的研究。对他们的论证过程进行梳理,作为我们进一步分析解读的引征。

(一)大汶口文化墓地所出龟甲[12]

1.时空背景

(1)在山东泰安大汶口、山东邹县野店、山东茌平尚庄、江苏邳县刘林、江苏邳县大墩子等大汶口文化墓地中,均有随葬龟甲的现象,并多见于大、中型墓葬,小型墓中少见。

(2)新石器时代大汶口文化时期,财富分配不均以及社会分层、男女分工的现象明显。农业、狩猎等活动多由男子进行,缝纫、纺织则多由妇女负责。

(3)M44属于大汶口文化中期偏早的刘林类型墓葬。墓主人腹部左右各放置1副穿孔龟甲。其中,右边龟甲盛有6枚粗骨针,左边龟甲内放有6根骨锥。

2.墓葬层级 墓主人为身材高大的成年男性。随葬品种类丰富,有罐形鼎、圈足杯、彩陶盆、三足高柄杯、带骨柄獐牙勾形器、龟甲、骨管等,也有许多生产工具。其中随葬的骨管套于墓主右手指上。

大墩子遗址共发掘了186座大汶口文化刘林类型墓葬。墓葬随葬器物多寡不均,一般在20件以下,多者可达50件以上,少的仅有1件,有的则无随葬品。M44的出土器物共53件,远远多于墓地中绝大多数同类型墓葬,仅略少于同墓群的M32。此外,墓中还殉有一狗,狗位于墓主左腿侧的陶盆和陶缸上。殉狗也为同类型的其他墓葬所少见。这些是此墓等级高、墓主身份特殊的体现。

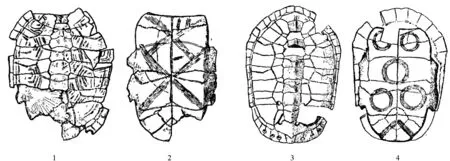

3.器物特征 穿孔龟甲置于墓主的腹侧,属系挂于身的佩戴之物。墓主左腹侧龟背甲上下各有4个穿孔,腹甲的一端被磨去一段,表面有两个上下排列的 “X”形磨痕。另一副背甲下部有4个穿孔,下边缘有一排8个穿孔。腹甲下端有一个尖括号形磨痕,龟甲表面还有5个琢磨而成的圆环形痕迹。

图1 M44出土穿孔龟甲1,2(大M44:26) 3,4(大M44:13)(采自南京博物院:《江苏邳县四户镇大墩子遗址探掘报告》,《考古学报》1964年第2期,图二二)

结合《山海经·南山经》《左传·僖公十五年》《史记·龟策列传》等文献对龟甲用途的记载以及民族志资料,可以得出结论:M44的墓主是仍需进行生产劳动的巫医,穿孔龟甲与其所盛的骨器可能属于巫医用具。

(二)藁城台西商墓M14中的石镰[13][14](P197-203)[15](P147-149)

1.时代背景 商时期存在十分明显的贫富分化及社会分层现象。对财富的占有程度,主要由社会成员的身份和地位决定。墓葬遗存是现实社会的反映,因此墓葬的规模、殉人的有无、随葬物的数量及种类等可一定程度地体现墓主的等级地位。

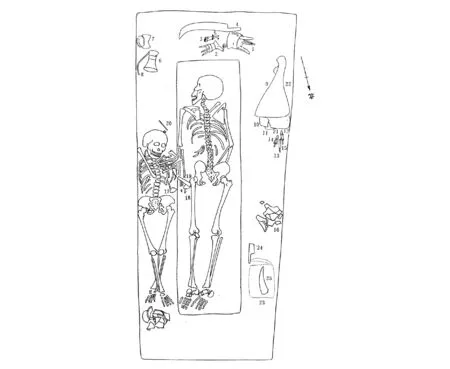

2.墓葬层级 此墓主为45岁左右的男性。人骨朱红色,似为朱砂浸入所致。出土物丰富,有铜爵、铜觚、铜斝、铜刀、陶鬲、陶豆等。墓葬的二层台上有三块卜骨,骨臼的朝向相同。在台西商墓中,仅此墓的棺底南北各殉有一狗。东侧二层台上还有一个被捆绑手足的女性殉人。由此可知,这一墓主应为通占卜的贵族。

3.器物出土情况与自身特征 石镰出土于墓葬西侧二层台上的长方形漆盒中(见图2,23、25)。器物的外缘弯曲钝圆,内缘锐利,长20厘米,最宽处约5.4厘米。形状同现代的铁镰相近。石镰较完整,仅柄端稍有磨损,未见安装镰刀手柄的痕迹。此石镰不可能是简单的劳动工具。

图2 M14平面图1.铜斝 2.铜爵 3.铜钅矍 4.铜刀 5.陶圆饼 6.铜觚 7.陶鬲 8.金箔片 9-11.卜骨 12-15.铜镞 16.陶簋 17,18.蛤壳 19.骨匕 20.骨笄 21.玉饰 22.铜钺 23.漆盒 24.铜锯 25.石镰(采自河北省文物研究所:《藁城台西商代遗址》,文物出版社1980年版,图八九∶1)

4.器物演变 砭刺疗法起源于石器时代,用以切破痈脓,排除瘀血。而砭镰是一种形状近似镰刀的砭石,是后代手术刀的雏形,很可能从农业生产工具镰刀直接演化而来。不同的砭镰在柄、体夹角以及尺寸上会有所差别,但基本均呈镰刀状。M14的石镰即符合这一形态特征。《千金要方》《太平圣惠方》等古代医药文献中皆有与医用砭镰相关的记载。

所得结论为,M14是一座“巫医”墓葬。随葬的石镰属于医疗用具砭镰,备受墓主人珍视。

(三)藁城台西商代遗址F14出土的植物遗存[15](P28-32)[16](P193-196)

1.遗存出土情况与鉴定结果 F14出土的盛器,装有植物的果实与种子。经鉴定,有李仁、枣核、草木樨、大麻子、桃仁等,大量种仁的坚硬外壳被剥去。此外,大口瓮内还发现有人工培植的酵母。

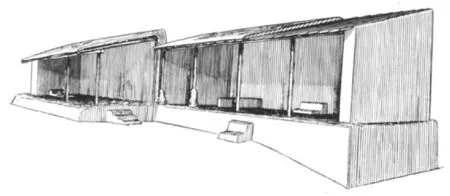

2.遗迹特征 在台西遗址中,仅F14建在高出地面的夯土台基上,为斜坡顶开间式厦子(见图3)。室外台基有专供上下出入的生土台阶。室内有两个柱洞的上口残存泥圈。泥圈的作用有二:一是加固柱基;二是保护木柱以免被火烧烤致毁。泥圈柱子以东还发现有大量炭屑。F14出土器物以陶器为主,其中瓮和大口罐居多,还有罍、尊、豆、壶、盔形器和漏斗形器等,也发现少量石器、骨器、蚌器和卜骨。F14的西侧有大片空地,其很可能与F14共同构成一个功能区。

图3 F14复原示意图(采自河北省文物研究所:《藁城台西商代遗址》,文物出版社1980年版,图一九)

3.植物遗存的医药功能 对植物遗存的原产地、分布范围、营养与药用药理价值进行了分析。例如,桃树分布广泛,且已有三千多年的栽培历史。果核中的桃仁,历来作为活血化瘀、通经润肠的药物。据《神农本草经》记载:“(桃仁)主瘀血血闭,癥瘕邪气,杀小虫。”张仲景《伤寒杂病论》中也有“桃仁承气汤”等方。大麻子入药有活血祛风、润肠通便的功效。《箧中方》记载大麻子酒可治疗骨髓风毒。

所得出的结论是:F14是作坊遗址,可能与酿酒或者制药有关。所发现的植物遗存很可能是酿酒用的原料,亦具有明显的药用价值。

三、分析解读

由上举几篇成果资料我们看到,尽管文中没有明确提及“情境分析法”,但是研究中皆体现出对情境的关注。这里有必要对他们的分析论证思路作引申解读。

首先,应明确研究对象所处的时空范围与时空特征。“时”是指研究对象产生与使用的时代。不同时期的医用遗存会有不同的特征。此与当时的社会生产力和生产条件密切相关,可以反映出不同时代的医疗特点和医学发展水平。但要注意的是,医学遗存的某些核心特征,可能具有一定的承继性。例如,医用砭镰的形状基本保持镰刀状,此特征并未随着时代的改变而出现明显变化[14](P197-203)。这里的“空”则主要指遗存所在的大区域。不同地域的自然环境和文化传统不尽相同,这会对病理以及医用器具的种类、器形和用途产生或多或少的影响。研究中时间维度和空间维度具有十分紧密的关系,不可割裂开来。此二者可以说是客体存在和被解读的基础。如何选取合适的时间跨度和空间范围,完全视所要研究的问题而定。

当然,遗存的出土位置、所处的小范围环境(所谓遗址内的空间分布)也属于空间背景的范畴。这些与器物组合在内的特征,可归为与遗存本体联系更密切的考古信息,具体包括研究对象的出土位置、保存状况、数量、共出物、器物组合形式、遗存堆积过程等。除此之外,对于墓葬出土物,还需要重点考察其与墓主人的位置关系、墓葬层级和墓主人的身份地位。若研究对象出土于居址类遗存,还需要通过分析此居址的特征,以及居址与周边遗迹单位的组合关系等来判断居址的性质。

同时,对遗存自身形制特征的分析(包括动植物种属鉴定),一定不可或缺。遗存的特殊和显著特征,往往与其使用功能密切关联。例如,就植物遗存而言,需要进行植物种属鉴定,并考究其医药功能。但是,不能因出土的植物遗存具有任意某方面的药用价值,就直接将其认定为古代医学遗存。这主要是因为先秦时期人们对植物药用价值的认知水平相对较低,所以以现今的认知为基础,根据种属鉴定结果判断所得植物遗存的医药功能,并不完全可靠,仍需要寻找更多的证据。比如,藁城台西遗址F14内的植物果实和种子具有目前熟知的药用价值,但先民们是否认识到这些植物果实和种子的药用价值,却是需要考察的。值得注意的是,储存的种仁多数被剥去外壳,而去壳的种仁不易保存、种皮等多被破坏,基本不可作种子使用。桃仁、郁李仁和大麻子之类,又因具有缓泻、通便、活血之类作用不能大量食用,也不宜随便食用。这些种仁是古时习见的治疗便秘浮肿之常用药,其医药功用很早就见于古代医药学文献记载(如《神农本草经》《伤寒杂病论》等)[16](P193-196)。因此,上述种仁为医药遗存,基本不存在疑问。

关于器物,可以从结构形态特征上探讨其与某些医用功能之间的联系。但是,医用器物的形态几无定式,通常随着病况、器物用途和使用者实际要求的不同而有所变化,故在研究中不可一概而论。结合文献记载与民族志材料进行判断,也是较有效的方法。还可以参考相关图像资料,甚至将出土物与后世形态相近的医疗用具进行比对。然而,与以现有认知判断植物遗存药用功能的情况类似,通过与后世器物的形态对比,来判断研究对象的性质,不可急于下结论。因为形制相同或相近的器物在社会中所承担的功能不一定相同,我们需要“更小心地检查整体性文化情境和情境赋予生产的价值”[17](P92)。换言之,除了聚焦研究对象本身,还要充分了解和分析后世参考对象在其存在的社会中所扮演的角色,明确前者与后者情境的共性和差异。

可见,医学考古学研究不能仅关注上述各项中的某一项,而需作综合考量,如此才能合理地推测研究对象是否为医学遗存,或者说是否可能具有某种医用功能。

四、反思与讨论

情境分析法是充分认识先秦时期医学遗存性质与功用的有益途径。目前先秦时期的医学遗存发现较少,其原因可能与以下几点有关:先秦时期巫医知识主要被少数人掌握,所以医学器物并不普遍;遗存的保存状况存在不确定性,等等。但是,在以往的田野考古发掘中,遗存中所包含的医学信息容易被发掘者遗漏和忽视,研究的理论和方法亦不完善。进行医学考古学研究,科学的发掘和记录是基础。只有发掘者有意识地收集相关材料,提供丰富、细致的考古发掘信息,才有助于对遗存特定情境的构建,从而更明确地辨识古代医学遗存。这个环节的工作若做不到位,就会造成难以弥补的信息损失。如前举三例的医学遗存,若是失去了已有的情境信息,研究者很可能会根据传统的认知而对其性质与功能进行判断,可能会产生不同的结果。譬如,对于大墩子M44盛有骨器的穿孔龟甲和台西商墓M14的石镰,若依据传统认知,前者或被认为是放置缝纫用具的一种盛器,而后者或被定为农业生产工具。对墓主人身份和其生前从事活动的推断,很可能会随之产生偏离。同样,如果台西F14的遗迹特征及其与周边遗迹单位的关系,以及典型遗物的特征(如盔形器、漏斗形器、去壳种仁)等不甚明晰,作为酿酒原料与药材的植物遗存所存在的历史情境便无法重建,关于其功用判断的主观性和随意性也会大大增加。正如伊恩·霍德所言:“情境的创造都是有意之举。”[2](P199)“如果知晓情境,器物就不再是完全沉默的了”[2](P5)。“将器物从它们的情境中剥离出来,就像一些金属探测器使用者所做的一样,与考古学的本质背道而驰。”[2](P181)此即背离了“透物见人”的考古学研究目标。尽管不是所有遗存的情境都可被合理地构建,但关注情境之于考古学研究之重要却是不能否认的。因此,应将“情境”的理念贯穿于田野发掘、资料整理与研究阐释的全过程,为医学考古学的发展提供积极支持。

基于以上所述,我们再提出两点认识:一是在先秦时期的墓地中,医学遗存应主要存在于以巫师为典型代表的贵族墓葬中。寻找巫师身份代码,可以为判定医学遗存创造有利条件。二是在一定时空范围内,具有相同或相近的自然环境与社会人文环境的区域,通常拥有相似的典型医用器物,或谓医用标志物。这是由于早期医学的形成与发展,与原始巫术、宗教仪式密切相关。如《广雅·释诂》指出:“医,巫也。”[18](P126)《山海经·大荒西经》:“有灵山,巫咸、巫即、巫朌、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗十巫,从此升降,百药爰在。”[19](P396)《吕氏春秋·勿躬》:“巫彭作医,巫咸作筮。”[20](P450)《灵枢·贼风》:“先巫者,因知百病之胜,先知其病之所从生者,可祝而已也。”[21](P1264)早期社会,先民们因生产力低下和思维认知能力有限,往往将灾疫疾病的起因与祛除归于超人力、超自然的鬼怪神灵作用,而借助巫的力量祈神驱鬼,人们方可恢复健康。陈梦家认为巫所司之职最少应有五项,其中之一即为祛除病患[22](485-576)。许多学者也对原始巫者的医事职能作过论述[23-29],民族学材料亦提供了相应佐证。“巫医不分”是早期医学的一个重要特征,基本已成学界共识。根据《逸周书·大聚》记载:“乡立巫医,具百药以备疾灾,畜五味以备百草。”[30](P399)至少到西周时期,巫医仍为祛除病疾的主流,而整个先秦时期,巫医、占卜知识基本掌握在少数人手中。因其特殊的职能,这部分人通常拥有较高的威望和社会地位。对于器物,若被当作医用器具,其使用价值和被重视的程度明显不同于其他工具。而巫医和医用器具的上述特质,相应地也会在墓葬中有所体现。藁城台西商代贵族墓葬漆器盒中的砭镰之情况即是如此。不过还需注意,巫者的职能并不局限于医疗,故不可轻易将巫及行巫用具分别等同于医和医用器具,而需进行综合考察。

此外,早期社会相同或相近的自然环境和社会人文环境中,人们使用的医疗工具通常是相似的,并体现出因地、因人制宜的特点。文献中也有相关记载。例如,《素问·异法方宜论》载:“故东方之域,天地之所始生也,鱼盐之地。海滨傍水,其民食鱼而嗜咸,皆安其处,美其食。鱼者使人热中,盐者胜血。故其民皆黑色疏理,其病皆为痈疡。其治宜砭石,故砭石者,亦从东方来。”“西方者,金玉之域,沙石之处,天地之所收引也。其民陵居而多风,水土刚强。其民不衣而褐荐,其民华食而脂肥,故邪不能伤其形体,其病生于内。其治宜毒药,故毒药者,亦从西方来。”“北方者,天地所闭藏之域也。其地高陵居,风寒冰冽。其民乐野处而乳食,脏寒生满病。其治宜灸焫,故灸焫者,亦从北方来。”“南方者,天地之所长养,阳之所盛处也。其地下,水土弱,雾露之所聚也。其民嗜酸而食胕,故其民皆致理而赤色,其病挛痹。其治宜微针,故九针者,亦从南方来。”“中央者,其地平以湿,天地所以生万物也众。其民食杂而不劳,其病多痿厥寒热。其治宜导引按蹻,故引导按蹻者,亦从中央出也。”[21](P115-118)需要强调的是此认识不是“环境决定论”,社会人文因素亦不可忽视。正如路易斯·宾福德在《作为人类学的考古学》一文中所言:“我们可以看到自然界对人类提出的某些经常的适应性要求和它对适应的某些限制性因素以及它所给定的各种各样的特殊环境。然而,无论是环境的局限性还是它的潜力都必须放到人类生态系统中起调节作用的可变因素——文化中进行考察。”[31](P43-55)先秦医用器具是否具有广泛标识性,应主要放在特定的时空范围和文化系统内进行观察(2)不同人群的交流互动,也会导致不同自然环境和不同社会人文环境的区域存在某种或某些相近的医疗器物、习性及观念,但总体来看,与之相关的典型器物的种类和数量所占比重不大。。同时,这又为分析先秦时期不同地区医用器具的功能特点、联系和区别,以及同一地区自然环境、自然资源、文化系统与医用器具之间的关系等,提供了值得重视的思路。

春秋战国时期,社会环境发生巨大变革。据《史记·扁鹊仓公列传》载:“故病有六不治……信巫不信医,六不治也。有此一者,则重难治也。”[32](P2794)可见,人们对疾病的认知水平较之前有了明显的提高。尽管对病疫的诊断与治疗并没有脱离巫术,但巫的主导地位逐渐被医所取代,甚至出现了专职医生(3)相关研究可以参见高国藩:《中国巫术通史》,凤凰出版社2015年版,第21页;陶广正、高春媛:《文物考古与中医学》,中国中医药出版社2017年版,第31~34页;李小青、沈晓东、许峰:《巫医三题》,《中医药文化》2018年第5期。。因而,前述两点认识,在东周以前尤其是史前时期医学考古中更具针对性。

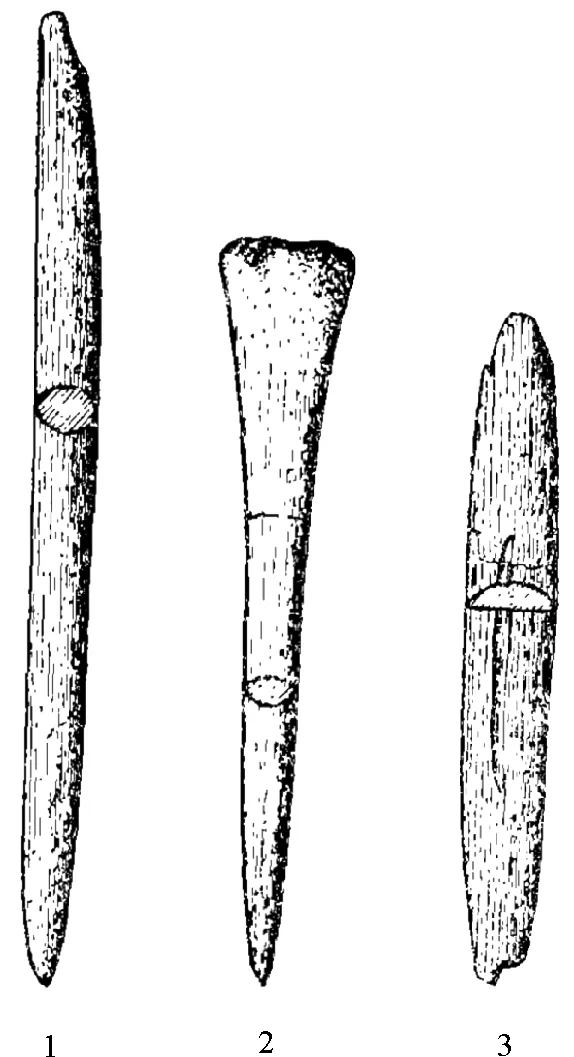

另外,骨锥、骨针在该墓骨、角、牙器(料)随葬品中所占的数量最多,分别有13件和8件,约占37.1%和22.9%(见图4,1-2)。这一时期,缝纫类器物多出于女性墓葬中,而M44的墓主则为成年男性。该墓龟甲内的骨器不仅作为填充物用于龟甲响器发声,还应具有其他用途。长沙马王堆汉墓出土的《五十二病方》《足臂十一脉灸经》《脉法》以及江陵张家山汉简《脉书》等简帛医书已言及砭、灸之法。《素问·异法方宜论》记载:“故东方之域……其民皆黑色疏理,其病皆为痈疡。其治宜贬石,故砭石者,亦从东方来。”[21](P115)《灵枢·玉版》:“脓已成,十死一生。”“故其已成脓血者,其唯贬石铍锋之所取也。”[21](P1276)《山海经·东山经》亦载:“高氏之山,其上多玉,其下多箴石。”郭璞注:“可以为砥(砭)针治痈肿者。”[19](P103)由此可知,因为特殊的环境与条件,作为原始巫者最早行施的外治医疗行为之一,砭刺疗法在先秦时期早已盛行于东方之域。

《说文解字》:“砭,以石刺病也。”[38](P195)起初,先民们生产生活所用的石器,有一部分兼用作排脓按摩的工具,如小型石刀、石凿、石锤等。随着生产制作水平的不断提高,砭石的制作原料不局限于石器,骨质原料亦可[39][40](P17-22)。穿孔龟甲内的骨针和骨锥制作精致、大多通体磨光,方便执握,可以单手使用。其中骨针大多为粗条形,柄部断面略呈扁方形;骨锥尖端锐利,器体截面近圆形,也有形制为无穿线小孔的细长针形骨锥(7)报告将此类器物判定为骨锥。限于已发表的材料,本文从之。参见尹焕章、张正祥、纪仲庆:《江苏邳县四户镇大墩子遗址探掘报告》,《考古学报》1964年第2期。。上述骨器应为刺破皮肉、排除脓血、治疗痈疡的砭石。而器物大小不一,似可随不同病况所宜,也符合《灵枢·玉版》所载:“黄帝曰:其已有脓血,不以小针治乎?岐伯曰:以小治小者,其功小;以大治大者,其功大;以小治大者,多害。”[21](P1276)器物摆放位置方面,盛有骨器的穿孔龟甲位于墓主人的腹部两侧,除了可以体现墓主生前的使用习惯,也反映了墓主人对此器物组合的重视。因此,龟甲与骨器应是具有巫医功用的成套器具。而盛于龟甲内的骨针、骨锥,兼有砭刺、占卜和发响填充物之用。M44的墓主很可能是地位较高、谙通砭法行医和占筮之类作法仪式的巫者。而该墓还随葬了许多生产工具,如骨鱼镖、骨刮削器(见图4,3)、穿孔石斧、穿孔石铲等,也意味着这一壮年男性生前并没有脱离捕鱼之类的生产劳动,似不为专职巫医。

图4 M44部分骨器1.骨锥(大M44:31) 2.骨锥(大M44:7) 3.骨刮削器(大M44:29)(采自南京博物院:《江苏邳县四户镇大墩子遗址探掘报告》,《考古学报》1964年第2期,图二一)

此外,大汶口文化墓葬分布地区有着相对接近的自然环境与社会人文环境,前述《素问·异法方宜论》等文献记载也有体现。就目前公布的考古资料来看,此区域内只有少数墓葬随葬龟甲。其中,龟甲内放置骨器的墓葬所占的比重更小,主要见于江苏邳县大墩子遗址和山东兖州王因遗址。其墓葬特征基本与前文所析M44的典型特征相近,比如墓主多为成年男性、随葬品数量较多、龟甲多有钻孔等。逢振镐认为随葬的龟甲是东夷医巫占卜者的身份标志[41]。笔者经分析进一步提出,至少在大汶口文化分布区域及其邻近地区, 随葬的内盛骨器的穿孔龟甲很可能即是具有广泛标识作用的砭刺医用套具; 这些墓主应有巫医一类的身份, 也符合此时期巫医占卜知识掌握在少数专人手中的特点; 龟甲内用于占筮和砭刺的骨器不一定为6枚, 因为这一时期, 不同地区甚至同一地区的不同聚落可能没有统一规制,如在王因遗址墓葬中, 穿孔龟甲内骨器的数量为7、 11和17不等; 特殊的器物或器物组合, 通常是当地先民某一思想或者观念反映的载体, 而数量有时仅具有象征意义, 或存在一定的随意性。

关于医学遗存的研究中, 还一定应注重自然科学技术手段的运用,如器物微痕和制作技术分析、 残留物分析等。 唯有这样, 方可为医学考古学的研究提供更加充分、 全面的证据。 例如, 藁城台西商墓M14的石镰, 柄端稍有磨损, 不见安装镰刀手柄的痕迹, 可对其进行微痕分析和残留物检测。 若无明显的农业工具使用特征, 则可认定是作为医用工具的砭镰。 再如, 郑州大河村遗址灰坑曾出土一件仰韶文化陶盉形器, 管状流口有9个圆孔, 形制特殊, 王克林结合文献和民族志材料推测其为煎煮药物的器皿[42]。 如果在发掘过程中能够对情境信息进行充分采集, 并实施科技分析, 则可以进一步提升对其性质判定的可信度。

五、结 语

非文字类的出土实物,是古代医学研究的珍贵资料,而首先重要的是对遗存性质与功用的认知。先秦时期的工具并没有严格分化的界限,同种形式的器物可能具有不同的用途。因此,将情境分析理念融入考古发掘与研究过程,有助于实现对出土物性质的科学判断。

情境分析法强调的是充分考虑遗存所在的特定历史情境,以及与情境内各种因素之间的关联性,从而使碎片化的遗存得以整合。一般认为先秦时期巫文化盛行,先民们认为巫是人与鬼神交流、交往的媒介和桥梁,往往通过巫师占卜、祭祀或施展法术以求驱除病魔。巫师在此扮演着十分重要的角色,并借以逐渐积累相关医学经验及社会威望。而其所用的巫医用具也因具有特殊价值通常受到珍视,已为不少考古发现所印证。因此我们认为:第一,判定墓葬中的医学遗存时,除了关注遗存的形制特征并结合史籍文献与民族志材料予以考证外,墓主是否为巫师或具有类似身份,是值得重视的要素。第二,具有相同或相近的自然环境和文化系统的区域,通常拥有相似的典型医用器具。第三,实施科技分析,是获取更丰富潜在情境信息的重要手段。

总之,情境分析法在先秦时期医学考古学研究中有着不可忽视的作用。将这种理念引入医学考古学的研究,不仅必要而且亟待加强。放眼考古学领域,唱响“情境分析法”以丰富学科内涵推动学术进步,其积极意义是可以预见的。

———《中原北方地区宋金墓葬艺术研究》评介