从边疆走向中原 石峁至二里头遗址考察随笔

徐峰 夏勇

2020年8月23—30日,在中国社会科学院考古研究所、陕西省考古研究院、山西省考古研究所等单位的精心组织下,我们开始了晋陕高原至洛阳盆地的学术考察之行。花了近一周时间,我们从边疆走向了中原,从农牧交错带走向了农业中心,也从石城走向了大都。

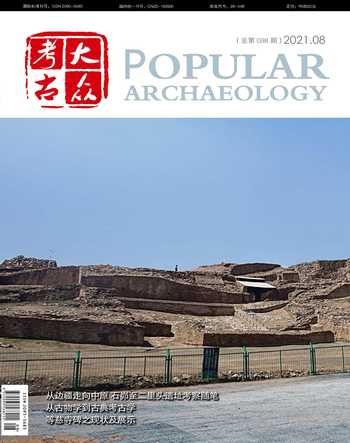

巍峨石峁行

石峁遗址以石峁城址为中心,由皇城台、内城和外城构成,各部分相对独立又紧密联系,内、外城共同拱卫着核心区域皇城台。皇城台规模令人瞠目,颠覆了世人对于新石器时代晚期城址的认知,也改变了中国考古学关于文明起源惯有模式的认识。石峁的考古发现让人震撼之余,也留给世人相当多的疑惑。我们既有的认知突然被农牧交错带上这样一座庞大的兼具防御性和宗教性的“石头金字塔”震了一下。

考察首站是陕北神木的石峁遗址。以“石破天惊”来形容石峁的发现,可谓恰如其分。我们怀着久仰和兴奋的心情来到石峁遗址皇城台脚下——城如其名!一座高大的石头金字塔矗立在面前。玛雅、吴哥窟庙宇金字塔的模样在脑中一闪而过。

石峁遗址以石峁城址为中心,面积逾400万平方米,由皇城台、内城和外城构成,各部分相对独立又紧密联系,内、外城共同拱卫着核心区域皇城台。城址初建于公元前2300年,废弃于公元前1800年前后。石峁城址规模宏大,信息量极其丰富,匆匆个把小时的考察,只能浮光掠影、走马观花。

皇城台由石头垒砌,规模令人瞠目,颠覆了世人对于新石器时代晚期城址的认知,也改变了中国考古学关于文明起源惯有模式的认识。我们走进皇城台,按捺着激动的心情缓步前行,留心着石墙中的“夹物”,如玉、兽骨、木材等。稍行,几件堆砌在石城中的石雕人像从照片化为实物映入眼帘。在大台基南护墙偏下位置,6号石雕横砌于东部偏下,系减地浮雕。图像分为上、下两层。上层为撑臂前踞的正视人像,双肘近90°屈撑,两臂肌肉轮廓清晰,五指张开,左掌处已断裂,人面两颊钝圆,头顶平秃。下层为对称的内勾犄角。6号石雕颇似一个力士形象,扮演负重的角色,或许寄托着石城稳固平安的期望。

11号石雕横砌于大台基南护墙中部偏下。图像由中间的正视人像及两侧对称布局的侧视人像构成,为减地浮雕。居中人像头戴遮盖前额的冠。两侧人像相向布置,纵目及头冠倾斜的角度与中部人像相似。11号石雕可谓南护墙石雕中的焦点。横“臣”字形大眼内凹,近圆形凸棱眼眶占据了面部约三分之一的空间。囧囧有神的双目仿佛在凝视着什么。这排石雕像处在南护墙下方的位置,这就意味着观者需要下蹲方可平视。

只见一时观者聚集,四千年前的神像和考古工作者相互凝视。不禁遥想四千年前,皇城台的权贵们是否在匆匆路过时,也会偶尔驻足、与神像四目相对?

在南护墙石雕斜对面有一根双面石柱,圆形,半人高大小。石柱前后两面浮雕神面,很容易让人想到图腾柱,带给人极强的视觉与心灵冲击。

观看着石墙表面的人面、动物雕像,体会着这样一处由石头、图像构成的神圣空间。思接千载,当年的石峁人很可能在此议事和举行重要仪式。

从“文明互鉴”的角度对比石峁和域外文明中的石头建筑,对于理解皇城台的性质也有帮助。中国社会科学院考古研究所何驽研究员在《石峁皇城台与美索不达米亚的“塔庙”对比分析》一文中指出,皇城台顶有可能有神庙建筑,同时皇城台也可以用于“宫殿”建筑。从装饰艺术的角度看,美索不达米亚神庙有嵌入式浮雕装饰石板,皇城台北墙西段第四级石护墙面有嵌入式的菱形“眼纹”石饰。

在玛雅文明、吴哥文明中都可以看到用石雕、彩绘装饰神庙,属于图像叙事,而神话是个中常见主题,神话本身就是神圣的。

除了皇城台,我们还参观了外城东门址。南北墩台、内外瓮城、马面、角楼等组成了一个结构非常复杂的城防设施,透露出浓厚的战争气息,让人联想到晚清遍及陕北和陇东的堡子。

毋庸赘言,石峁的考古发现让人震撼之余,也留给世人相当多的疑惑。我们既有的认知突然被农牧交错带上这样一座庞大的兼具防御性和宗教性的“石头金字塔”震了一下。什么人建造了石峁城?建了多久?需要多少劳动力?石峁的社会组织是怎么样的?一系列的问题一定会在今后数十年中不断被讨论。

府谷寨山石墙耸

寨山石城遗址位于陕、晋、蒙三地交界处,处于黄河一级支流石马川中游,是一座龙山时期的大型石城。其城内北部庙墕地点发现有“高台基址”,与石峁皇城台性质相似,可能为寨山石城的“核心区域”。寨山石城当属石峁都邑下的次级(抑或三级)中心聚落。

意犹未尽地离开石峁,大巴车在黄土台塬中穿行,前往石峁遗址东北约60公里的寨山石城遗址。如果说石峁石城是史前陕北地区一个古国的中心,那么寨山石城便相当于这个古国中的次级聚落,也是石马川流域的中心聚落。

寨山石城遗址位于陕、晋、蒙三地交界处,处于黄河一级支流石马川中游,是一座龙山时期的大型石城。

穿過一片民居爬坡而上,外来的大队人马搅动了山村的宁静。众人来到一片平坦开阔的梁峁上,纵目四望,千沟万壑,峁上绿油油的青草,与蓝天相衬,愈显开阔宁静。

石城城内面积据调查有60万平方米。城墙由砂岩石块、石片垒砌而成,断续分布,依山就势。城墙同样可见马面设施。城内北部庙墕地点发现有“高台基址”,与石峁皇城台性质相似,可能为寨山石城的“核心区域”。考古工作者在城内调查还发现较多的白灰面房址、袋状窖穴、竖穴土坑墓等遗迹。发掘者将这类遗存的属性归于“石峁文化”。墓葬形制与葬俗颇有地域特色,有壁龛(内置猪下颌骨)、木棺、殉人、葬玉(包括口琀)等现象。

将石峁和寨山石城联系起来,可知“石城”是石峁文化的典型聚落特征,遍布石峁文化主要分布范围。石城规模差异突出,从数千平方米到400万平米都有发现,体现了石峁王国内部的聚落等级分化,寨山石城当属石峁都邑下的次级(抑或三级)中心聚落。

芦山峁顶大院落

陕北地区的史前先民,尤其是统治阶层将聚落营建在梁峁的高处是长久以来人地互动、人群与人群互动中获得的一种生存与生活经验。石峁和寨山遗址的考古发现对自然环境和人类行为之间的相互塑造已经有所说明。接下来参观的延安芦山峁遗址,依旧是“高处的风景”。

芦山峁遗址的分布范围横跨多个村庄,在约700万平方米的范围内,散布着超过5处庙底沟二期文化至龙山时代的文化遗存。我们参观了核心区域的大营盘梁地点。这里的重要收获是发现一座大型夯土台基,以及坐落在该台基之上的三座院落式建筑群、一个小型广场和一组道路遗迹。一号院落为四合院式的两进院落,大致坐北朝南。院落中部略偏北的位置并排分布着三座主建筑,亦坐北朝南,单个建筑面积为175—225平方米,各建筑之间有3米宽的过道。东、西两侧的院墙内侧规整地分布着连间厢房,房门均朝向庭院。一号院落房址的地面上或倒塌堆积中,出土了不少筒瓦和槽形板瓦,两者环环相扣,构筑成了芦山峁遗址上大型建筑的屋顶结构。从出土的瓦也可看出这座建筑的不俗规格。院落中有涝池,用于集水、蓄水,或兼有排水功能。在大营盘梁的大型房址、院墙、广场的夯土中,以及在臺基北侧门址外的祭祀坑中,多次发现以玉器奠基的现象。祭祀坑中一般放置一件玉刀,均刃部向上,背部朝下。房址的墙体和奠基坑中一般放置玉牙璧、玉钺等。这种用玉现象与石峁十分相似。

从居住的角度来说,在平阔的峁上居住视野是非常开阔的,也比较安全,可以防野兽,水患的威胁应该也不大,比起长江下游良渚文化堆筑高台以避水,梁峁有天然优势。

石峁和寨山马面的发现充分说明当时人群间的冲突是存在的,居于高处肯定是必要的。这些建筑的拥有者和使用者定然是社会中地位较高的一类人。据考古调查,芦山峁遗址的山坡地带还勘探出300多座房址,多层成排分布于山坡上,这些房址均为窑洞式建筑,面积明显小于山顶的大型房屋。可以肯定,这些窑洞的居住者应该是芦山峁社会集团中的一类人员,地位低于峁顶台城的主人,承担防御守卫之责。

开门见山:窑洞式建筑

在山西离石信义遗址,我们考察了十多座年代为庙底沟二期文化和龙山时期、距今有4300多年历史的房址。这些房址为窑洞式建筑。

在龙山时期的晋陕高地社会,窑洞式建筑可能代表了一个核心家户单元。在山西离石信义遗址,我们考察了十多座年代为庙底沟二期文化和龙山时期、距今有4300多年历史的房址。这些房址为窑洞式建筑。先民们充分利用山梁断崖,在土梁边缘地带挖掘了底平面为圆角方形、上部为穹隆式结构的土窑洞,并且依自然地形成排分布。每座窑洞前都有一个或大或小的活动空间和将它们串联起来的路面,开门便是青山。房址中有圆形火塘,地面抹白灰。想想看,在史前社会的寒夜,先民们狩猎归来,在窑洞里,围着火塘,坐在干亢的或许还铺着鹿皮的白灰面上,火塘上炖着肉汤,想来也是挺舒适的。

进入“最中国”

陶寺遗址有规模宏大的城址、高等级王墓、观象台、宫殿、独立的仓储区、手工业区等。陶寺已经是贫富分化悬殊、复杂化程度相当高的社会。陶寺考古发现特别令人震撼的一点是令人畏怖的史前暴力。二里头遗址地处洛阳盆地,是面积逾300万平方米的超大型都邑,同时也被许宏研究员称为“最早的中国”。

考察的末尾,是两个重量级遗址——陶寺遗址和二里头遗址。从吕梁东行再折南,车子穿行在夹于西吕梁东太行之间的山谷要道中。这条要道通向临汾盆地。在临汾盆地的南部便是襄汾县,著名的陶寺遗址便坐落在那里。

陶寺遗址从最初定义为龙山文化陶寺类型,到现在成为陶寺文化的核心遗址,其绝对年代为公元前2300—前1800年。考古工作者在此发现了规模宏大的城址、高等级王墓、观象台、宫殿、独立的仓储区、手工业区等。陶寺已经是贫富分化悬殊、复杂化程度相当高的社会。何驽研究员依据陶寺遗址中期王族墓地ⅡM22出土的一根木胎漆绘圭尺,结合对观象台遗迹的实验观察,认为陶寺已经存在“地中”概念。他认为陶寺是地中之都,中土之国,简称“最初的中国”。

陶寺的考古发现特别令人震撼的一点是令人畏怖的史前暴力。一条倾倒石器、骨器废料的大沟里,杂乱重叠的人头骨。大沟底部的一具女性骨架,生前或许遭受了性暴力,两腿叉开,阴道部位竟被插入一根牛角。包括“王墓”在内的贵族大中型墓,往往都有这个时期的“扰坑”直捣墓坑中央的棺室,扰坑内还有随意抛弃的人头骨、碎骨和玉器等随葬品。种种迹象表明,陶寺社会曾经发生过剧烈的动荡,很可能是与邻近区域社会人群发生了激烈的冲突。石峁遗址近年的考古发现令石峁人群成为与陶寺冲突的“重要嫌疑人”。两支文化在用玉、彩绘、暴力等方面有诸多相似,两个地区间应该存在密切的互动,可能涉及政治、经济、文化、族群等多个层面。不少考古学者认为,石峁人曾经南下与陶寺发生冲突,劫掠了陶寺的贵重物品,带回石峁。当我们沿着吕梁和太行之间的山谷要道南行,联想到来自西高地的军事势力南下袭击的话,陶寺必定首当其冲。陶寺遗址高大的城墙也是其自身防御的最好说明。

同样属于“最中国”系列的二里头遗址,位于陶寺遗址东南约170公里处,境遇似乎要好得多。二里头遗址地处洛阳盆地,盆地内肥沃的冲积平原保证了农业生产的丰收,相对封闭的自然环境有利于军事防卫,建于盆地内的都邑如二里头遗址、偃师商城、周王城、汉魏洛阳故城等都分布在盆地北侧宽广的二级阶地上,显现出以盆地周边山脉为屏障,以整个盆地为“大郭”的气势。二里头遗址是面积逾300万平方米的超大型都邑。在迄今一系列“最早”(如最早的城市干道网、宫城、青铜器铸造作坊)发现的支持下,中国社会科学院考古研究所许宏研究员称二里头遗址代表的是“最早的中国”。

结语

倘若对史前社会做假想中的旅行,从不同的方位走入中原(或者反之),定然各有一番自然与文化图景。这次考察共计6个遗址,行程逾900公里。一行数十人,从陕北高原一路蜿蜒南行,穿过吕梁山和太行山脉,直达地理条件优渥的洛阳盆地。花了一周左右的时间,穿越了约500年的时空,从石峁石城走到了“大都无城”。

按照严文明先生提出的史前文化的重瓣花朵格局。考察路线是从花瓣外缘延伸到花蕊,并且这些花瓣也有层次。我们称这次考察是从边疆走向中原,其实是“倒放电影”的视角。像芦山峁遗址、石峁遺址,从今天的视野来看属于边疆,是外圈的花瓣。但在当时,存在客观的“边疆”与“中心”之分吗?何处是边疆?何处是中心?恐怕更多是一种主观的、相对的区域认同吧?新石器时代的考古学文化有如满天星斗(苏秉琦语),多元并存并竞。进入龙山时代,按照北京大学考古文博学院赵辉教授的意见,中原中心的趋势开始出现,但大体还是一种多元格局,换言之,花蕊并非开始就有。龙山时代一般被认为是一个相对动荡、兵戈渐起的时代,这一时期,遗址数量普遍增长、城大规模涌现;聚落、墓葬等级分化,很多中心聚落的社会复杂化程度相当高。在不同的区域社会,若干古国已经诞生。随着考古工作者近十年来对石峁、芦山峁、陶寺遗址的不断发掘,晋陕高原涌现出了既有时代共性又有北方特色的古国文明。在生业经济上,龙山时代的晋陕先民种植粟黍作物,肉食来源以家畜为主,包括猪、黄牛、绵羊等;在聚落形态上,以梁、峁自然地形为基本单位生成了不同层次的聚落,这些聚落之间有内在的生态链,石峁、陶寺就是处在顶端的中心聚落;遗址的防御性和暴力现象比较突出,尤其是石峁和陶寺。实际上龙山时代的晋陕高原、鄂尔多斯地区,有很多石城的发现,它们都属于防卫性聚落,这无疑显示了当时人群间的资源竞争趋于剧烈。在文化和人群互动上,从石峁到陶寺这一空间呈现了相当的复杂性,农耕、畜牧,甚至包括北方的游牧人群已经有了相当的互动。石峁遗址的文化混杂,既包含本地的农耕和狩猎族群的聚落,也受到北方草原文化的影响。石峁的发现,让我们意识到在龙山文化晚期的农牧交错带上曾经存在过如此规模、极富竞争力的一个政体,它与陶寺有着几乎对等的竞争关系。当我们将两者的竞争关系和之后历史时期的,诸如商代的鬼方与殷人的冲突,春战时期的赤狄、白狄与晋国的关系联系起来,就不难发现,晋陕高原新石器时代至青铜时代的社会进程中,一直存在着“边疆与中原”的二元竞争结构。

这一片地理空间的文明化进程——不,我们不情愿用“文明化”来形容这段波澜诡谲的历史进程,那会给人以温情脉脉、文质彬彬的错觉。“社会复杂化”更为中性,也直观地表述了这个耗时千年的多样化、复杂化过程。考察一路,因竞争而形成的防御,乃至暴力给我们以最大的触动,重新咀嚼“国家”的经典定义:国家是一种特殊的暴力机器,是阶级矛盾不可调和的产物。这一特征,在石峁—二里头这一片花瓣空间的历史进程中表现得淋漓尽致。独特的地理、气候环境和复杂的人群互动,使其在新石器时代晚期经历了不一般的震荡和冲突,有着自身的区域演进模式。

当历史的车轮转到距今3900/3800年左右,陶寺解体了,石峁消亡了。区域兴衰,权势转移。从时代废墟上屹立起来的是居于花心、得四方之赐、兼容东西南北的二里头文化,“最早的中国”由此诞生,文化格局也由“满天星斗”转变成了“月明星稀”(许宏语)。

(作者徐峰为南京师范大学文博系副教授;夏勇为良渚博物院副研究馆员)

3779500589252

——石峁遗址

—— 以岱海地区为例