1992—2017年中亚五国农作物水足迹变化特征*

马 驰, 杨中文, 宋进喜, 郝彩莲, 夏 瑞, 贾蕊宁, 陈 焰, 张晓娇

1992—2017年中亚五国农作物水足迹变化特征*

马 驰1,2, 杨中文2, 宋进喜1**, 郝彩莲2, 夏 瑞2, 贾蕊宁2, 陈 焰2, 张晓娇2

(1. 西北大学城市与环境学院/陕西省地表系统与环境承载力重点实验室 西安 710127; 2. 中国环境科学研究院/水生态保护与修复研究室 北京 100012)

本研究以中亚五国为研究区域, 以农作物水足迹为评估手段, 分析了1992—2017年间中亚五国农作物水足迹的时空变化特征, 以揭示中亚五国农作物水足迹结构, 厘清引起中亚五国水足迹变化的主要农作物的贡献。结果表明: 1)中亚五国农作物水足迹时间变化特征明显, 1992—2017年中亚五国农作物绿水足迹(−9.7´109m3)和蓝水足迹(−5.6´109m3)均趋于减少。中亚五国农作物水足迹空间分布差异显著, 哈萨克斯坦农作物绿色水足迹最高(平均4.96´1010m3), 且远高于其他4国(平均3.6´109m3), 而蓝水足迹以乌兹别克斯坦最高(平均1.53´1010m3)。农作物绿水足迹和蓝水足迹增长率最大的国家分别是土库曼斯坦(87.6%)和吉尔吉斯斯坦(32.3%); 绿、蓝水足迹减少率最大的国家分别是哈萨克斯坦(−20.7%)和乌兹别克斯坦(−24.2%)。2)中亚地区农作物绿水足迹主要以粮食作物为主, 蓝水足迹以粮食作物和油料纤维作物为主; 而粮食作物水足迹结构中, 主要以小麦、水稻和玉米为主, 油料纤维作物水足迹结构中, 主要以棉花为主。3)哈萨克斯坦作为绿水足迹减少最多的国家, 大麦(51.6%)和小麦(28.2%)的贡献最大; 乌兹别克斯坦作为蓝水足迹减少最多的国家, 棉花(61.9%)贡献最大。通过开展中亚地区的农作物水足迹研究, 发现中亚农作物水足迹整体呈下降趋势, 厘清了中亚地区引起水足迹下降的主要农作物种类, 相关成果可以为中亚地区的农作物优化种植和水资源节约提供支撑。

中亚五国; 农作物; 水足迹; 绿水足迹; 蓝水足迹

农业种植一直占据着农业水资源消耗的主导地位, 约占70%左右[1-2]。中亚地区农业生产多为灌溉模式, 农业水资源的脆弱性高, 消耗剧烈[3]。同时, 人口的增加、农产品需求的增加极大地加剧了当地的水资源压力, 使得该地区存在着严重的土地荒漠化、土壤盐渍化、咸海萎缩等问题[4-7]。

水足迹的概念在2002年由Hoekstra提出, 作为一种量化生产生活中淡水使用量的指标, 它不仅可以反映消费者或生产者的直接用水, 还反映其间接用水[8]。农作物水足迹表示在作物生长过程中, 作物直接或间接消耗的淡水资源[9]。具体可以分为绿水足迹(消耗的雨水)、蓝水足迹(消耗的地表、地下水)和灰水足迹(稀释化肥浓度达到地方地表水质排放标准所需要的淡水量)[9]。前两者表示农作物直接耗水, 表征水量; 后者表示农作物间接耗水, 表征水质。针对中亚地区农业水资源匮乏、分布不均匀的相关特征[10-12], 有必要开展中亚地区农作物蓝、绿水足迹的量化研究。

中亚地区作为农业水资源消耗剧烈、生态环境问题严重的热点地区, 针对该区域的农作物水足迹评价研究却鲜有报道。Ruan等[1]通过研究中亚两河流域主要农作物需水量的变化, 发现其引起的中亚跨界河流的缺水压力显著; Li等[13]通过在全球变暖的情景下, 评估中亚五国农业用水供需是否平衡, 结论显示在哈萨克斯坦北部和费尔干纳州地区, 降水可以满足农作物需水量。张雪妮等[14]通过对土库曼斯坦农牧业水足迹的研究, 发现随着土库曼斯坦农牧业水足迹的上升, 该国面临的水资源压力骤增, 水资源生态安全问题突出。由此可见, 针对中亚地区国家尺度以及详细农作物清单的水足迹研究还较为薄弱, 特别是通过整理中亚地区农作物水足迹变化背后的农作物清单, 可以为通过调整农业种植结构来节约农业水资源提供数据基础。本文通过引入农作物水足迹指标, 定量分析了中亚五国农作物蓝、绿水足迹的时空变化特征, 解析了水足迹变化背后的农作物来源。相关研究成果可为中亚地区农业水资源管理提供参考。

1 研究方法和数据来源

1.1 研究区域

中亚五国地处亚洲中部地区, 包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和吉尔吉斯斯坦, 总面积约为397万km2(图1), 其中哈萨克斯坦面积为271.2万km2, 乌兹别克斯坦为47.1万km2, 土库曼斯坦为44.6万km2, 吉尔吉斯斯坦为19.9万km2, 塔吉克斯坦为14.2万km2[15]。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦位于咸海流域上游地区, 水资源条件优越, 乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和哈萨克斯坦南部部分区域位于咸海流域下游地区, 降水稀少[16]。中亚地区属于温带干旱、半干旱气候, 降水稀少, 蒸散发量大, 降水时空分布不均。年平均降水量低于300 mm, 高山区可达500 mm以上, 平原区普遍低于200 mm[17-18]。

1.2 研究方法

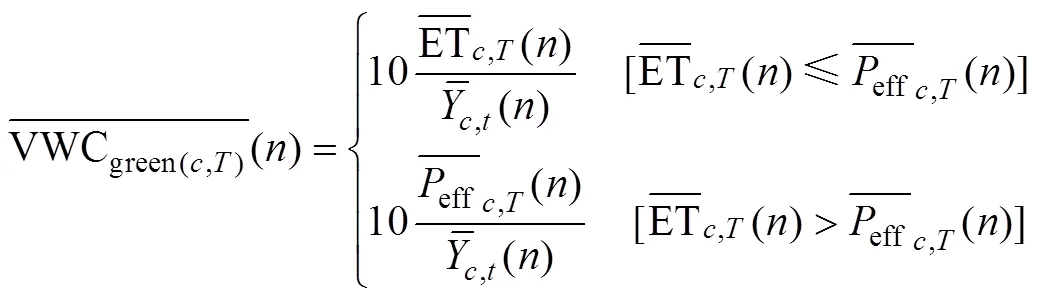

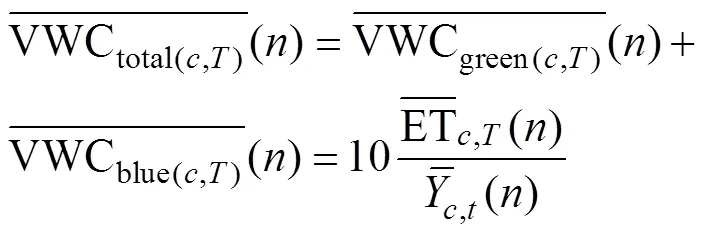

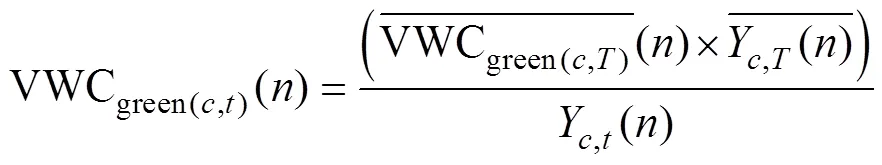

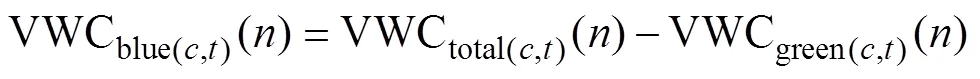

1.2.1 农作物虚拟水含量计算

通过快速通道法计算1992—2017年中亚五国每种农作物虚拟水含量的过程[22]如下:

1.2.2 农作物水足迹计算

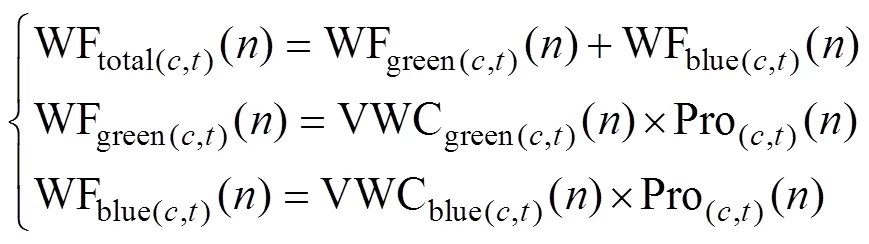

农作物水足迹的计算过程[9]如下:

以上农作物虚拟水含量和农作物水足迹值计算借助了MATLAB程序化语言, 并且集成了农作物水足迹计算工具包。

1.2.3 数据来源

1996—2005年中亚五国农作物虚拟水含量数据来自于Report47_WaterFootprint Crops_Vol2[23], 该数据是目前在国家尺度上描述农作物虚拟水含量最详细的数据[19], 并且被广泛地用于国家间农作物水足迹及虚拟水流动分析中[19-21]。1992—2017年间农作物数据(包括产量、收获面积和单产)均来自于FAO。

2 结果与分析

2.1 中亚五国农作物水足迹时间变化特征

1992—2017年, 中亚五国农作物水足迹变化差异性显著。哈萨克斯坦农作物绿水足迹和蓝水足迹变化剧烈, 以1998年为分界点, 哈萨克斯坦农作物蓝、绿水足迹呈现先下降后增长的趋势(图2a-b)。除此之外, 哈萨克斯坦农作物绿水足迹与其他各国差距悬殊, 常年高于10×109m3, 而其他国家常年在10×109m3以下(图2a); 而哈萨克斯坦农作物蓝水足迹却小于乌兹别克斯坦, 与土库曼斯坦基本相当(图2b)。乌兹别克斯坦农作物蓝水足迹高于其他4国, 但常年总体处于下降水平(−24.2%) (图2b)。土库曼斯坦农作物绿水足迹1992—2016年一直呈增长趋势(214.5%), 而在2017年迅速下降(−40.4%), 整体变化剧烈; 蓝水足迹1992—2017年基本趋于平稳(10.7%) (图2a-b)。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦绿水足迹1992—2017年处于增长状态, 分别为22.5%和37.5%; 吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦农作物蓝水足迹变化量比其他3国相对较少, 1992—2017年期间, 吉尔吉斯斯坦增长2.7×108m3, 塔吉克斯坦减少了−1.6×108m3(图2a-b)。

从图2a和图2c可以看出, 中亚五国农作物绿水足迹与各自的农作物播种面积具有相似变化趋势; 从图2b和图2d可以看出, 1992—2017年乌兹别克斯坦农作物蓝水足迹处于下降水平, 但乌兹别克斯坦作物产量却处于增长状态; 从图2c和图2d也可以看出, 乌兹别克斯坦的作物单产一直处于明显增长的状态。这说明相较于其他4国, 乌兹别克斯坦在提高本国农作物产量的过程中, 农作物的水足迹值却减少了, 这对于水资源匮乏, 且以灌溉农业为主的乌兹别克斯坦来说, 是一个有利的趋势。

2.2 中亚五国农作物水足迹结构特征

为了能够更加系统地梳理农作物水足迹结构, 我们将中亚五国所有作物划分为11个大类, 以1992—2017年中亚五国各种农作物水足迹平均值为基础, 展示了中亚五国农作物水足迹结构特征(图3)。从图3可以看出, 中亚五国的农作物绿水足迹以粮食作物水足迹为主, 其中哈萨克斯坦占比为92.8%, 吉尔吉斯斯坦占比为71.3%, 塔吉克斯坦占比为51.5%, 土库曼斯坦占比为63.8%, 乌兹别克斯坦占比为62.5%。中亚五国农作物蓝水足迹结构中, 哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦以粮食作物为主, 分别为65%和63.2%; 而塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦以油料作物为主, 依次占比为58%、73.8%和71.2%。其余农作物类别中, 像水果和蔬菜也是各国农作物水足迹的主要来源(图3)。

根据上述中亚五国农作物蓝、绿水足迹结构特征, 选择各国水足迹占比较高的主要农作物类别——粮食作物和油料作物, 进一步分析该类别下具体农作物的水足迹结构(图4)。

从图4a可以看出, 在各国粮食作物的绿水足迹结构中, 主要以小麦()为主, 其中哈萨克斯坦占比81%, 吉尔吉斯斯坦占比79%, 塔吉克斯坦占比84%, 土库曼斯坦占比90%, 乌兹别克斯坦占比89%; 其次为大麦(), 各国平均占比为9.4%。各国粮食作物蓝水足迹结构中, 吉尔吉斯斯坦主要以小麦和玉米()为主, 占比分别为75%和23%; 土库曼斯坦主要以小麦和水稻()为主, 占比分别为53%和32%; 乌兹别克斯坦主要以水稻和小麦为主, 占比分别为56%和30%; 塔吉克斯坦主要以玉米和水稻为主, 占比分别为42%和37%; 哈萨克斯坦各类粮食作物占比比较平均, 占比较高的有燕麦和水稻, 分别为27%和22%。

在各国油料作物的绿水足迹结构中, 乌兹别克斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦以棉花(spp.)为主, 占比分别为95%、100%和96%; 哈萨克斯坦以向日葵()为主, 占比为43%;吉尔吉斯斯坦以向日葵、棉花和红花()为主, 占比分别为39%、36%和23%。各国油料作物蓝水足迹结构中, 棉花占比在五国中均是最高, 乌兹别克斯坦为99%, 土库曼斯坦为100%, 塔吉克斯坦为99%, 吉尔吉斯斯坦为68%, 哈萨克斯坦为40%; 其中吉尔吉斯斯坦除了棉花外, 还有红花和向日葵, 分别为21%和10%; 哈萨克斯坦除了棉花籽, 还有亚麻()和红花, 分别为30%和26%。

2.3 中亚五国农作物水足迹空间分布特征

中亚五国的作物水足迹在空间分布上表现出极大差异化。首先是作物多年平均水足迹的分布不均, 作物绿水足迹哈萨克斯坦和其他4国差距显著, 哈萨克斯坦为49.6×109m3, 而吉尔吉斯斯坦为2.4×109m3, 塔吉克斯坦为1.6×109m3, 土库曼斯坦为3.6×109m3, 乌兹别克斯坦为6.8×109m3(图5a)。作物蓝水足迹乌兹别克斯坦和其他4国差距悬殊, 乌兹别克斯坦为15.3×109m3, 而哈萨克斯坦为6.3×109m3, 吉尔吉斯斯坦为1.2×109m3, 塔吉克斯坦为2.5×109m3, 土库曼斯坦为5.7×109m3(图5b)。

在作物水足迹的变化率上, 中亚五国也表现出极大的空间差异。其中对于1992—2017年作物绿水足迹变化, 仅哈萨克斯坦表现为减少的国家(−20.7%), 土库曼斯坦增长最快(87.6%), 其余吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦增长率分别为22.5%、37.5%和22.6% (图5a)。作物蓝水足迹的变化中, 吉尔吉斯斯坦增长最快(32.3%), 其次为土库曼斯坦(10.8%), 其余3国均表现为减少: 哈萨克斯坦−17.6%、塔吉克斯坦−6.1%、乌兹别克斯坦−24.2%(图5b)。

2.4 中亚五国引起水足迹变化的主要农作物

在中亚五国绿水足迹减少的农作物中, 哈萨克斯坦主要包括大麦、小麦、小米()、荞麦()、燕麦和黑麦, 贡献率分别为51.6%、28.2%、8.9%、4.3%、2.5%和2.2%; 可以看出, 哈萨克斯坦绿水足迹的减少主要来自于一些粮食作物。乌兹别克斯坦绿水足迹减少的农作物主要有大麦(36.3%)和棉花(26.6%) (图6a)。在中亚五国绿水足迹增加的农作物中, 哈萨克斯坦主要包括亚麻(37.2%)、向日葵(22.2%)、大豆()(13.8%)和红花(7.2%)。而小麦是乌兹别克斯坦和土库曼斯坦绿水足迹增加的主要作物, 贡献率分别为80.3%和86.0%。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦绿水足迹增长的农作物分布比较均匀, 没有主要贡献作物(图6b)。

在中亚五国蓝水足迹增加的农作物中, 哈萨克斯坦主要包括亚麻(58.1%)和红花(19.3%); 土库曼斯坦主要为水稻(51.2%)和小麦(36.7%); 其余各国蓝水足迹增加的农作物分布均匀, 主要贡献农作物不突出(图6c)。在中亚五国蓝水足迹减少的作物中, 哈萨克斯坦主要为小米(32.2%)、荞麦(26.1%)、燕麦(19.7%)和大麦(10.7%); 乌兹别克斯坦主要为棉花(61.9%)和水稻(21.2%); 塔吉克斯坦和土库曼斯坦主要是棉花, 贡献率分别为94.5%和58.9%(图6d)。

3 讨论

3.1 中亚五国农作物水足迹变化对农业水资源的潜在影响

农作物水足迹作为一种有效的农业水资源消耗评估手段, 可以很好地将农业生产和水资源消耗联系在一起, 并且可以精细地识别每一种农作物水资源消耗的变化特征。长久以来, 对于中亚地区农作物水足迹的研究比较缺乏, 所涉及的有限研究, 也存在着农作物种类单一, 对农作物水足迹分析不全面的短板。笔者结合快速通道方法, 考虑作物单产对农作物虚拟水含量的影响, 详细地分析了中亚地区5个国家各自农作物水足迹的时间变化特征, 并在空间上进行了横向对比分析。

总的来说, 1992—2017年, 中亚地区的农作物蓝、绿水足迹均处于下降水平, 与此同时, 中亚地区的农作物种植面积也处于下降水平, 而农作物的产量却在增长, 这说明中亚地区的农作物生产在增加单产的同时还降低了农作物的水足迹, 在一定程度上缓解了中亚地区的水资源压力(图1)。特别对于乌兹别克斯坦, 农作物蓝水足迹的减少极大地缓解了当地的水资源压力, 该国主要以灌溉农业为主[24]。但在空间分布上, 5个国家的农作物水足迹还是表现出很大的差异。绿水足迹主要分布在哈萨克斯坦北部, 蓝水足迹主要分布在中亚西南部的乌兹别克斯坦和土库曼斯坦。蓝、绿水足迹分布特征与中亚地区的地表水资源分布和雨养、灌溉农作物分布具有一致性(图5, 图7)。特别注意的是, 土库曼斯坦的绿水足迹和蓝水足迹均处于上升状态, 结合当地匮乏的水资源现状, 农业种植将持续成为当地水资源压力的主要因素[25]。

3.2 中亚五国农作物水足迹变化影响因素分析

中亚地区的耕地主要集中在哈萨克斯坦东北部和阿姆河、锡尔河两河流域, 由于地理位置和自然气候的影响, 哈萨克斯坦北部主要以雨养作物为主, 而两河流域的4个中亚国家和哈萨克斯坦部分地区主要以灌溉作物为主[16]。这与结果中的哈萨克斯坦农作物绿水足迹远大于其他4国, 而农作物蓝水足迹处于中等水平的结论相一致。而哈萨克斯坦绿水足迹远大于其他4个国家, 也和哈萨克斯坦东北部地区蒸散发明显高于中亚其他地区有关系[16]。土库曼斯坦农作物绿水足迹增加幅度最大, 主要是因为其作物播种面积的大幅增加, 从而增加了作物降雨的蒸散发量(图2)。

图中不同颜色分别表示5个国家。单幅图左侧表示国家水足迹变化相对量, 单幅图右侧表示农作物水足迹变化相对量, 中间部分表示水足迹变化对应的国家与农作物之间的关系。图中量纲均为1。Different colors in the figure represent five countries. The left side of the single figure shows the relative amount of change in the national water footprint, the right side shows the relative amount of change in the water footprint of crops, and the middle part shows the relationship between countries and crops corresponding to changes in water footprint. The dimensions in the figure are all 1.

从结果可以看出, 1992—2017年间中亚五国的农作物水足迹(特别是农作物蓝水足迹)总体呈降低趋势。其中绿水足迹的减少主要贡献国是哈萨克斯坦, 蓝水足迹减少的主要贡献国是乌兹别克斯坦。哈萨克斯坦的绿水足迹减少的贡献大, 主要是由于其绿水足迹基数大, 且绿水足迹下降率大。同样, 乌兹别克斯坦也是拥有最大的蓝水足迹基数和最大的蓝水足迹下降率。随着中亚各国经济的发展和人口增长对于农作物的需求, 中亚五国农作物产量整体处于增长状态, 而中亚地区耕地面积除了土库曼斯坦和哈萨克斯坦增长外, 其他各国变化不大。特别是乌兹别克斯坦, 1992—2017年间乌兹别克斯坦作物单产一直处于上升状态, 使得单位农作物虚拟水含量降低, 从而使得整体农作物水足迹处于降低水平, 尤其是农作物蓝水足迹。

3.3 中亚五国农作物种植模式对水足迹变化的影响

从农作物水足迹结构可以看出, 哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的农作物水足迹结构主要以粮食作物为主, 而在其他国家, 特别是农作物蓝水足迹结构, 主要以油料作物为主(棉花)(图3-图4)。粮食作物和油料作物作为两种高耗水作物类型[23], 是中亚农作物水足迹的主要类型。同时, 作为绿、蓝水足迹减少最多的两个国家, 哈萨克斯坦小麦绿水足迹和乌兹别克斯坦棉花蓝水足迹的减少, 是两国农作物水足迹减少的主要原因。

农作物蓝水足迹表征农作物生长过程中消耗的地表地下水资源, 对于中亚干旱半干旱气候地区, 特别是两河流域来说, 解析农作物蓝水足迹的变化特征显得尤为重要。可以看出, 除了乌兹别克斯坦之外, 塔吉克斯坦和土库曼斯坦的作物蓝水足迹减少也主要是由棉花蓝水足迹减少造成(图4)。棉花一直以来是这3个国家的主要经济类作物, 也是3个国家主要的出口作物。但棉花作为一种高耗水作物, 对锡尔河下游土库曼斯坦和乌兹别克斯坦水资源破坏严重, 直接导致了咸海的萎缩和土地盐碱化[26-27]。特别是对于乌兹别克斯坦, 棉花生产一直捆绑着该国的水资源[25]。通过我们的研究可以看出, 塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦3国棉花蓝水足迹的减少与棉花作物产量的减少有很大关系(图8)。乌兹别克斯坦, 由于棉花产量基数大, 是主要的棉花蓝水足迹量减少的国家。乌兹别克斯坦棉花产量的减少可以分为两个阶段: 1992—2003年和2005—2017, 中间2003—2005年有比较明显上升。而土库曼斯坦棉花产量变化波动明显, 总体趋于下降。

4 结论

本文基于农作物水足迹概念和方法, 计算了1992—2017年中亚五国的农作物水足迹值, 通过分析1992—2017年中亚作物水足迹时空变化特征和驱动水足迹变化的主要农作物, 得出了以下结论:

1)中亚五国的农作物水足迹时间变化具有显著性差异。哈萨克斯坦主要以1998年为变化节点, 表现出先减少后增加的趋势。乌兹别克斯坦绿水足迹总体呈增加趋势, 蓝水足迹总体呈下降趋势。土库曼斯坦绿水足迹总体呈增长趋势, 但在2016年有明显下降, 蓝水足迹基本保持稳定状态。吉尔吉斯斯坦绿水足迹在1997年前后呈现先增加后下降趋势, 蓝水足迹整体保持稳定, 有小幅上升趋势。塔吉克斯坦绿水足迹总体呈现增长趋势, 蓝水足迹基本保持稳定。

2)中亚五国的农作物水足迹及变化率呈现空间分布不均。哈萨克斯坦的绿水足迹平均值最大, 且与其他各国相差一个数量级, 乌兹别克斯坦蓝水足迹平均值最大。土库曼斯坦绿水足迹增长率最大, 哈萨克斯坦绿水足迹唯一减小。吉尔吉斯斯坦蓝水足迹增长率最大, 乌兹别克斯坦蓝水足迹下降率最大。

3)中亚五国农作物水足迹整体呈现下降趋势。哈萨克斯坦蓝、绿水足迹减少的主要作物是粮食作物, 包括小麦和大麦等。乌兹别克斯坦绿水足迹减少的主要作物是棉花和大麦, 蓝水足迹减少的主要作物是棉花和水稻。塔吉克斯坦、土库曼斯坦蓝水足迹减少的作物主要是棉花。这些农作物水足迹的降低对于缓解中亚地区水资源压力具有很大的贡献。

[1] RUAN H W, YU J J, WANG P, et al. Increased crop water requirements have exacerbated water stress in the arid transboundary rivers of Central Asia[J]. Science of The Total Environment, 2020, 713: 136585

[2] SACCON P. Water for agriculture, irrigation management[J]. Applied Soil Ecology, 2018, 123: 793−796

[3] 于水, 陈迪桃, 黄法融, 等. 中亚农业水资源脆弱性空间格局及分区研究[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(4): 11−20 YU S, CHEN D T, HUANG F R, et al. Spatial pattern and zoning of agricultural water resources vulnerability in central Asia[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2020, 41(4): 11−20

[4] GUAN X F, YANG L M, ZHANG Y X, et al. Spatial distribution, temporal variation, and transport characteristics of atmospheric water vapor over Central Asia and the arid region of China[J]. Global and Planetary Change, 2019, 172: 159−178

[5] ZHANG Y F, LI Y P, SUN J, et al. Optimizing water resources allocation and soil salinity control for supporting agricultural and environmental sustainable development in Central Asia[J]. Science of The Total Environment, 2020, 704: 135281

[6] 吉力力•阿不都外力, 马龙. 中亚环境概论[M]. 北京: 气象出版社, 2015 JILILI∙A, MA L. Overview of Central Asian Environments[M]. Beijing: China Meteorological Press, 2015

[7] 杨恕, 田宝. 中亚地区生态环境问题述评[J]. 东欧中亚研究, 2002, (5): 51−55 YANG S, TIAN B. Comments on central Asian ecological environment[J]. East European, Russian & Central Asian Studies, 2002, (5): 51−55

[8] EGAN M. The water footprint assessment manual: Setting the global standard[J]. Social and Environmental Accountability Journal, 2011, 31(2): 181−182

[9] LOVARELLI D, BACENETTI J, FIALA M. Water footprint of crop productions: A review[J]. Science of the Total Environment, 2016, 548/549: 236−251

[10] 邓铭江, 龙爱华, 章毅, 等. 中亚五国水资源及其开发利用评价[J]. 地球科学进展, 2010, 25(12): 1347−1356 DENG M J, LONG A H, ZHANG Y, et al. Assessment of water resources development and utilization in the five Central Asia countries[J]. Advances in Earth Science, 2010, 25(12): 1347−1356

[11] 邓铭江, 龙爱华. 中亚各国在咸海流域水资源问题上的冲突与合作[J]. 冰川冻土, 2011, 33(6): 1376−1390 DENG M J, LONG A H. Water resources issue among the Central Asian countries around the Aral Sea: Conflict and cooperation[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2011, 33(6): 1376−1390

[12] 姚海娇, 周宏飞. 中亚五国咸海流域水资源策略的博弈分析[J]. 干旱区地理, 2013, 36(4): 764−771 YAO H J, ZHOU H F. Game analysis of water resources strategy among the Central Asia Countries around the Aral Sea Basin[J]. Arid Land Geography, 2013, 36(4): 764−771

[13] LI Z, FANG G H, CHENG Y N, et al. Agricultural water demands in Central Asia under 1.5 ℃ and 2.0 ℃ global warming[J]. Agricultural Water Management, 2020, 231: 106020

[14] 张雪妮, 吕光辉, 秦璐, 等. 土库曼斯坦农牧业水足迹研究[J]. 水资源与水工程学报, 2014, 25(3): 38−42 ZHANG X N, LÜ G H, QIN L, et al. Research on agriculture and husbandry water footprint in Turkmenistan[J]. Journal of Water Resources and Water Engineering, 2014, 25(3): 38−42

[15] DE BEURS K M, HENEBRY G M, OWSLEY B C, et al. Using multiple remote sensing perspectives to identify and attribute land surface dynamics in Central Asia 2001–2013[J]. Remote Sensing of Environment, 2015, 170: 48−61

[16] 阮宏威, 于静洁. 1992—2015年中亚五国土地覆盖与蒸散发变化[J]. 地理学报, 2019, 74(7): 1292−1304RUAN H W, YU J J. Changes in land cover and evapotranspiration in the five Central Asian countries from 1992 to 2015[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(7): 1292−1304

[17] LI Z, CHEN Y N, LI W H, et al. Potential impacts of climate change on vegetation dynamics in Central Asia[J]. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 2015, 120(24): 12345−12356

[18] 姚俊强, 杨青, 毛炜峄, 等. 气候变化和人类活动对中亚地区水文环境的影响评估[J]. 冰川冻土, 2016, 38(1): 222−230 YAO J Q, YANG Q, MAO W Y, et al. Evaluation of the impacts of climate change and human activities on the hydrological environment in Central Asia[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2016, 38(1): 222−230

[19] ZHANG Y, ZHANG J H, TIAN Q, et al. Virtual water trade of agricultural products: A new perspective to explore the Belt and Road[J]. Science of the Total Environment, 2018, 622/623: 988−996

[20] SOLIGNO I, MALIK A, LENZEN M. Socioeconomic drivers of global blue water use[J]. Water Resources Research, 2019, 55(7): 5650–5664

[21] QIAN Y Y, TIAN X, GENG Y, et al. Driving factors of agricultural virtual water trade between China and the Belt and Road countries[J]. Environmental Science & Technology, 2019, 53(10): 5877−5886

[22] TUNINETTI M, TAMEA S, LAIO F, et al. A fast track approach to deal with the temporal dimension of crop water footprint[J]. Environmental Research Letters, 2017, 12(7): 074010

[23] MEKONNEN M M, HOEKSTRA A Y. The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products[J]. Hydrology of Earth System Sciences, 2011, 15(5): 1577–1600

[24] 阿布都米吉提•阿布力克木, 葛拥晓, 王亚俊, 等. 咸海的过去、现在与未来[J]. 干旱区研究, 2019, 36(1): 7−18 ABLEKIM A, GE Y X, WANG Y J, et al. The past, present and feature of the Aral Sea[J]. Arid Zone Research, 2019, 36(1): 7−18

[25] 张小瑜. 乌兹别克斯坦水资源问题探析[D]. 乌鲁木齐: 新疆师范大学, 2013 ZHANG X Y. Analysis of the water resources issues in Uzbekistan[D]. Urumqi: Xinjiang Normal University, 2013

[26] 杨雪雯, 王宁练, 陈安安, 等. 中亚干旱区咸海面积变化与人类活动及气候变化的关联研究[J]. 冰川冻土, 2020, 42(2): 681−692 YANG X W, WANG N L, CHEN A A, et al. The relationship between area variation of the Aral Sea in the arid Central Asia and human activities and climate change[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2020, 42(2): 681−692

Characteristics of crop water footprint changes in five Central Asian countries from 1992 to 2017*

MA Chi1,2, YANG Zhongwen2, SONG Jinxi1**, HAO Cailian2, XIA Rui2, JIA Ruining2, CHEN Yan2, ZHANG Xiaojiao2

(1. Shaanxi Key Laboratory of Earth Surface System and Environmental Carrying Capacity / College of Urban and Environmental Sciences, Northwest University, Xi’an 710127, China; 2. State Key Laboratory of Environment Criteria and Risk Assessment, Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China)

This study analyzed the spatio-temporal characteristic of crop water footprint in five Central Asian countries from 1992 to 2017 using the crop water footprint as the assessment method, in order to reveal the structure of crop water footprint, and clarify the contribution of main crops that caused the change of water footprint in the five Central Asian countries. The results showed variation in the crop water footprints of these five Central Asian countries. From 1992 to 2017, changes in green water footprints were similar to those in their respective planting areas, and the overall trend was decreasing (-9.7×109m3). The overall blue water footprint also tended to decrease (-5.6×109m3). There were significant differences in the spatial distribution of crop water footprints in the five Central Asian countries. Kazakhstan had the highest green water footprint (average 49.6×109m3), much higher than the other four countries (average 3.6×109m3). Uzbekistan had the highest blue water footprint (average 15.3×109m3). From 1992 to 2017, the countries with the largest growth rates in the green and blue water footprints of crops were Turkmenistan (87.6%) and Kyrgyzstan (32.3%). The countries with the largest reduction rates in the green and blue water footprints were Kazakhstan (-20.7%) and Uzbekistan (-24.2%). The green water footprint of crops in Central Asia was mainly from cereals, and the blue water footprint was mainly from cereals and oil crops. The water footprint structure of cereals was mainly composed of wheat, rice, and corn, and the water footprint structure of oil crops was mainly composed of cotton. Kazakhstan had the largest reduction in green water footprint and accounted for most of crops with reduced green water footprint, barley (51.6%) and wheat (28.2%). Uzbekistan had the largest reduction in blue water footprint, with cotton (61.9%) contributing the most. The aim of this study was to examine the impact of crop yield on the virtual water content of crops and expand the virtual water content of dozens of crops in these five Central Asian countries. This avoids the shortcomings of inaccurate calculations of the long-term water footprint series in previous studies where the virtual water content remains unchanged. Research on the water footprint of crops in Central Asia revealed that the water footprint was declining, and the main crops causing the water footprint declines had been identified. These results can be used to optimize crop planting and water conservation in Central Asia.

Five Central Asian countries; Crops; Water footprint; Green water footprint; Blue water footprint

10.13930/j.cnki.cjea.200404

马驰, 杨中文, 宋进喜, 郝彩莲, 夏瑞, 贾蕊宁, 陈焰, 张晓娇. 1992—2017年中亚五国农作物水足迹变化特征[J]. 中国生态农业学报(中英文), 2021,29(2): 269-279

MA C, YANG Z W, SONG J X, HAO C L, XIA R, JIA R N, CHEN Y, ZHANG X J.Characteristics of crop water footprint changes in five Central Asian countries from 1992 to 2017[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2021, 29(2): 269-279

F326.11; F323.213

* 中国科学院战略性先导科技专项(XDA20040302)资助

宋进喜, 主要研究方向为河流水文与水生态。E-mail: jinxisong@nwu.edu.cn

马驰, 研究方向为水文水资源。E-mail: chima@stumail.nwu.edu.cn

2020-06-01

2020-09-06

* The study was supported by the Strategic Priority Research Program of Chinese Academy of Sciences (XDA20040302).

, E-mail: jinxisong@nwu.edu.cn

Jun. 1, 2020;

Sep. 6, 2020