X线、CT、MRI及ECT评价支气管肺癌骨转移的临床价值

启东市第七人民医院内科(江苏 启东226200)

刘鑫婕*

支气管肺癌是恶性肿瘤中较常见的一种,吸烟、饮酒、情志不畅、致癌因子与抑癌因子都是引起支气管肺癌的重要因素[1]。最近20年我国支气管肺癌发生率及死亡率明显增加,及早诊断与治疗是提升预后的重要途径。胸部CT检出恶性肿瘤率高低主要依靠检测水平、病灶与周围组织的差异、静脉内给予造影剂的时相[2]。胸部CT在筛查肺癌上仍有争议。而磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)能较好地诊断血管依赖性肿瘤的良恶性[3]。发射型计算器断层成象(emission computerized tomography,ECT)是核医学的常用检查项目,同位素全身骨扫描是放射性核素检查骨组织的形态和代谢异常,是评价恶性肿瘤骨转移重要方法。X线高穿透性特点,现已广泛用于诊断胸部疾病。其中支气管肺癌骨转移是支气管肺癌中晚期常见现象,选择合适的诊断方法有利于肿瘤检出。基于此,本研究选取医院2017年7月至2020年5月首次病理确诊的支气管肺癌患者作为研究对象,给予CT、MRI、ECT、X线诊断,现将研究结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料经医院伦理学会批准,随机选取我院2017年7月至2020年5月首次病理确诊的支气管肺癌120例。病理类型:腺癌20例、鳞癌69例、胰鳞癌20例、小细胞肺癌11例。男性69例,女性51例,年龄18~80岁,平均年龄(49.98±10.27)岁,病程1~5年,平均病程(3.01±0.39)年。临床分期(TNM):Ⅰ~Ⅱ期74例、Ⅲ~Ⅳ46期。骨转移49例,未转移71例。骨转移部位:肋骨10例、脊椎骨4例、骨盆2例、四肢骨3例、肩胛骨8例、胸骨22例。

支气管肺癌诊断标准[4]:符合《肺结节诊治中国专家共识(2018版)》中关于支气管肺癌的相关诊断标准。骨转移标准[5]:参考《肺癌骨转移诊疗专家共识》中骨转移标准。

纳入标准:患者知情同意;首次病理确诊;80岁以下患者;单病灶转移患者。

排除标准:合并其他恶性肿瘤患者;严重癌因疲乏患者;既往胸部、支气管、肺部手术史患者;对造影剂过敏患者;严重骨质疏松症患者。

1.2 方法X线诊断:选取患者仰卧位及侧卧位,采用X线诊断仪检查。CT诊断:使用飞利浦公司生产的CT诊断,采用自肺尖连续扫描全肺底,扫描层厚5~10mm,注射对比剂进行增强动态扫描。MRI诊断:使用GE公司生产的3.0T核磁共振检查仪检查,常规使用自旋回波(SE)序列,TR 600~800ms,TE 9ms,T1快速自旋回波序列,TR 2500~4000ms,TE 83ms。开启增强扫描模式,每次图像采集5~6层,时间为12~18s。经肘静脉注射对比剂获取增强扫描图像,采用心电门控制以心脏搏动减少的伪影。骨ECT检查:使用美国GE公司的SPECT诊断仪检查,使用99mTc-MDP740~1110 MBq为显像剂,给患者静脉注射20~30 mCi显像剂,在2~3h后进行全身的骨扫描,取仰卧位,图像采集矩阵为256×1024,采集速度12~20cm/min,全身骨进行扫描。

1.3 图像处理所得图像上传至工作站进行处理,并由2名经验丰富的影像学医师采用双盲法诊断。骨转移阳性结果:排除外伤、炎症、代谢性疾病及骨退行性疾病等病变后根据患者的X线、CT、MRI、ECT检查结果判断患者是否出现骨转移,将所得骨转移结果与病理结果进行对照,符合病理结果为阳性。阳性率=符合病理例数/病理例数×100%。

1.4 统计学方法全部数据资料均使用SPSS 23.00软件进行分析,计量资料以(±s)形式表示,采用t检验,计数资料采用(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

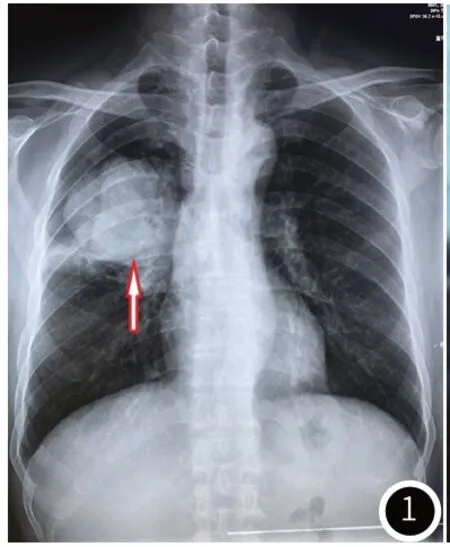

2.1 X线诊断结果分析120例患者的X线诊断征象以多种X线征象为主84例(70%),其他36例患者为单一征象,发生率为30%。单一征象主要是单纯肿块阴影外,无其他征象。多种征象包括中央型肺合并淋巴结肿大、胸膜炎、骨转移。35例骨转移,其中有28例符合病理诊断结果,阳性率57.14%。骨转移部位:肋骨3例(3.33%)、脊椎骨2例(50.00%)、骨盆2例(66.67%)、四肢骨2例(66.67%)、肩胛骨4例(50.00%)、胸骨15例(68.18%)。典型病例影像分析结果见图1。

图1 两肺纹理增多,右上肺可见团块状高密度影,边缘毛糙,肺门影无增大,纵隔影无增宽,心影大小形态正常,主动脉迂曲,两侧横膈面光整,两侧肋膈角锐利。诊断:右上肺占位,考虑右上肺MT可能,需结合临床。

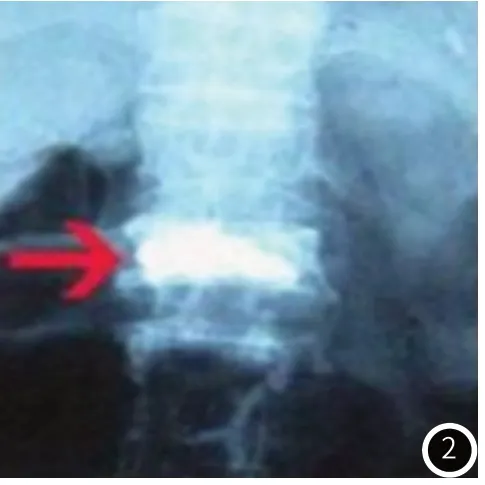

2.2 CT诊断结果分析CT扫描120例患者,征象以分叶征、砂砾样、小结节状、气管狭窄或增厚、胸骨破坏为主。单一征象有73例,多征象有47例。共检查出29例骨转移,其中有28例符合病理诊断结果,阳性率57.14%。骨转移部位:肋骨4例(40.00%)、脊椎骨3例(75.00%)、骨盆2例(100.00%)、四肢骨1例(33.33%)、肩胛骨1例(12.50%)、胸骨17例(77.27%)。典型病例影像图见图2。

图2 肺癌已转移至脊椎。

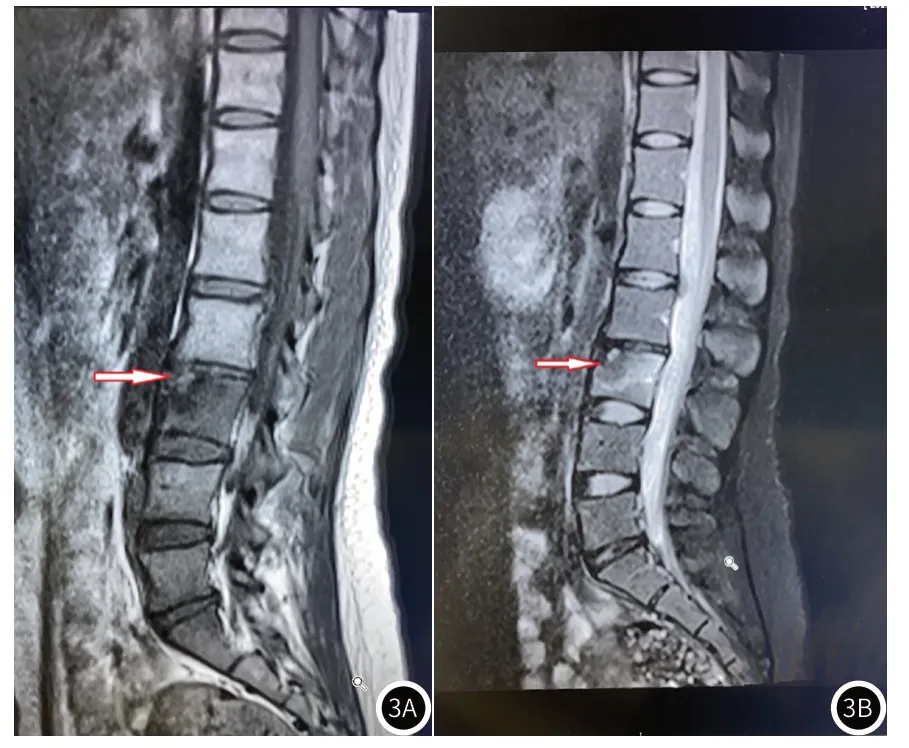

2.3 MRI诊断结果分析MRI扫描120例患者肿瘤形态以圆形或类圆形为主,特征以分叶状、浅分叶、毛刷边缘、支气管压迫征为主。共检查出43例骨转移华泽,其中40例符合病理诊断结果,阳性率为81.63%。骨转移部位:肋骨4例(40.00%)、脊椎骨4例(100.00%)、骨盆2例(100.00%)、四肢3骨例(100.00%)、肩胛骨6例(75.00%)、胸骨21例(95.45%)。典型病例影像分析结果见图3。

图3 平扫矢位腰3椎体骨质。结构破坏,L2-3椎间隙变窄,椎体呈稍长T改变,局部椎管前后径狭小;平扫矢位T2WI上述病变椎体呈长T2改变。诊断:肺癌腰椎转移伴病理性骨质破坏。

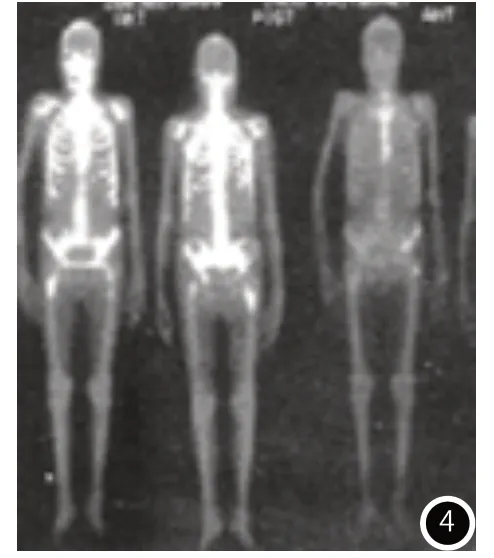

2.4 ECT诊断结果分析ECT扫描120例共检查出45例骨转移,其中43例符合病理诊断结果,阳性率为87.78%。骨转移部位:肋骨7例(70.00%)、脊椎骨4例(100.00%)、骨盆2例(100.00%)、四肢骨1例(33.33%)、肩胛骨7例(87.50%)、胸骨22例(100.00%)。典型病例影像分析结果见图4。

图4 肺癌已转移至胸骨

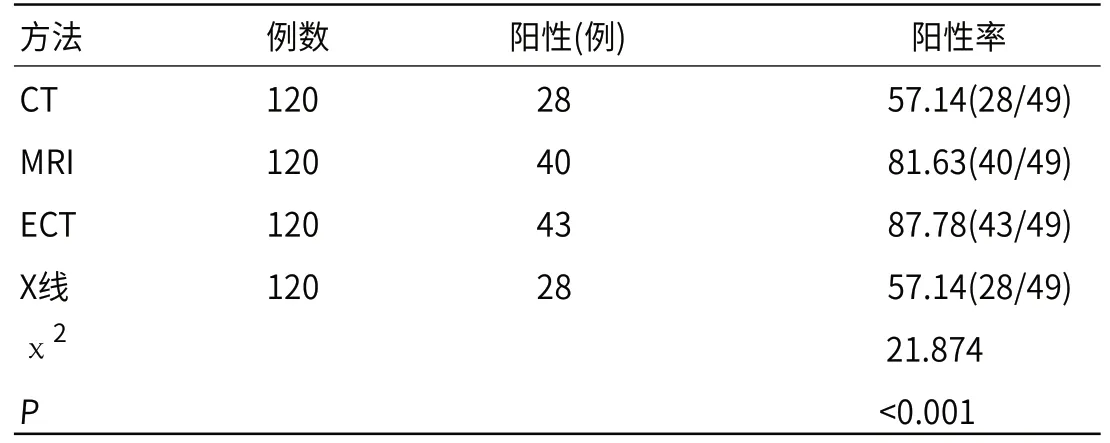

2.5 CT、MRI、ECT及X线评价支气管肺癌骨转移阳性情况比较CT、MRI、ECT及X线评价支气管肺癌骨转移阳性率差异比较有统计学意义(P<0.05),阳性率由高到低依次是ECT、MRI、CT、X线,见表1。

表1 CT、MRI、ECT及X线评价支气管肺癌骨转移阳性情况比较[n(%)]

3 讨 论

骨转移是恶性肿瘤的常见并发症转移,支气管肺癌骨转移率,约22%~81.8%,大多数以溶骨性破坏为主[6],临床表现为骨痛、高钙血症、脊髓压迫为主,严重影响患者生活质量及预后。以往研究结果显示,支气管肺癌死亡率占恶性肿瘤疾病死亡率第一位,遗传及吸烟是支气管肺癌两大致病因素。X线诊断支气管肺由来已久,X线胸片对肺癌有较高的诊断价值,但有一定局限性[7]。有文献报道,X线诊断肺癌漏诊及误诊率较高[8]。黄鑫[9]研究发现约有57%的肺癌患者经首次X线误诊,二次误诊率在21%以上,其原因与X线征象无特异性有关。支气管肺癌早期X线征象与浸润性肺结合很相似,肿瘤发展较慢时容易误诊。目前关于支气管肺癌骨转移X线研究较少[10],骨转移阳性率不高。CT用于诊断支气管肺癌诊断可显示肿瘤对邻近器官的直接侵犯情况,既能显示纵膈肿大的淋巴结部位、数目与邻近结构的关系的骨结构,还可较好地显示癌症骨转移情况。梁聪聪等[11]研究发现,CT的转移征象能较好地反映恶性肿瘤骨转移。肺癌患者多癌性空洞,生长较慢,转移较晚。有支气管充气征的患者表现为支气管壁不规则,管壁狭窄,局部肺组织呈网状结构或磨玻璃样。CT诊断骨转移灵敏性高,一次性检查可以显示全身骨骼转移状况等特点,现已广泛用于诊断恶性肿瘤骨转移早期诊断与疗效,但对脊柱、骨良性病变难以做出准确诊断[12]。MRI采用多轴位成像对肺癌骨转移患者进行检查,能够非常清晰地显示心室出骨转移病灶、神经根受压具体情形,通过检测肿瘤组织血液流动力学反映肿瘤浸润、生长情况,全身及增强扫描可显示全身骨转移情况[13]。ECT诊断机制主要是通过利用放射性摄取的增加或减少,对转移性骨肿瘤诊断灵敏度高,一次检查能同时发现不同部位多发病灶,进而减少假阴性,克服了X线、CT、MRI检查的不足,提高了恶性肿瘤骨转移阳性率的诊断准确性[14]。

本研究结果显示,CT、MRI、ECT及X线评价支气管肺癌骨转移阳性率差异比较有统计学意义,阳性率由高到低依次是ECT、MRI、CT、X线,这与Andresciani等[15]的研究结果一致。ECT能发现恶性肿瘤18个月以前的骨转移情况,检出率高达80%以上。ECT全身一次性成像,敏感性较高,是目前诊断骨转移瘤的首选方法。使用ECT诊断支气管肺癌有利于促进肺癌脊柱骨转移早期发现,对早期诊断起到重要作用。以往研究结果显示,恶性肿瘤骨爪变异部位一般是胸骨,其次是股骨,极少出现肢体远端转移。CT、X线诊断骨转移依靠病变部位骨组织溶性骨改变,当患者出现骨质疏松症或其他骨质疾病时容易出现假阳性。MRI诊断不受骨类病变影响,但当患者出现骨质疏松脱钙情况时诊断骨转移结果更差。

综上所述,当患者确诊为恶性肿瘤时建议使用ECT诊断骨转移情况,一次性诊断可获得全身、多病灶的结果,进而提升恶性肿瘤骨转移检出率及阳性率。