翻译家汪榕培学术研究的计量可视化分析

霍跃红,郭芷萌,蒋瑞函

(大连外国语大学 英语学院,辽宁 大连 116044)

翻译家研究一直是翻译史研究的重要内容。及时更新翻译家研究现状,有助于研究者及时了解相关翻译家研究的主要内容和热点方向,把握前沿动态,避免重复研究。汪榕培教授是中国当代著名的典籍翻译家,其研究领域甚广,除翻译理论与实践外,在语言学和外语教学等多方面也均有丰硕成果。汪先生一生共有8本典籍英译作品被收入《大中华文库》,尤以《英译牡丹亭》《英译诗经》和《英译庄子》影响最为广泛,贯穿其全部译作的“传神达意”翻译思想富有创见,对国内典籍翻译的理论与实践有重要影响。王宏印教授(2017)认为:汪榕培先生是典籍翻译领域公认的专家和大家,不仅起步早,且持之以恒,终身不辍,硕果累累,质量不让先贤古圣[1]。李正栓教授(2017)也高度评价:先生的翻译作品不仅有效地宣传了中国文化,促进了中西方文化交流,而且为中国文化“走出去”做出了非凡的贡献[2]。然而,学界对于汪榕培先生本人的学术研究成果,以及其他学者对汪榕培先生学术成就研究论文的梳理尚不全面。因此,本文将基于CiteSpace(5.7.R5版本)和中国知网中文期刊论文数据库(数据采集时间截至2021年4月30日)梳理国内汪榕培先生研究现状与发展趋势,以期抛砖引玉,丰富对这位当代优秀翻译家研究的视角。

CiteSpace(Citation Space)是一款用于分析科学文献中蕴含的潜在知识,并在科学计量学、数据和信息可视化背景下逐渐发展起来的引文可视化软件,其图谱内容全面且客观,现已为各学科领域的研究提供了有力支持[3]。通过该软件,考察汪榕培先生本人的学术研究成果,并从发文数量、关键词共现、关键词聚类、文献被引、作者发文频次和关键词突发探测等方面入手,直观地将学界关于汪榕培学术成就的研究进行数据可视化呈现与分析,梳理汪教授学术侧重点,探析国内汪榕培研究的总体发展趋势、研究核心与热点,并探讨未来研究可提升的空间,为其他翻译家研究提供一定的参考。

一、汪榕培学术研究的侧重点分析

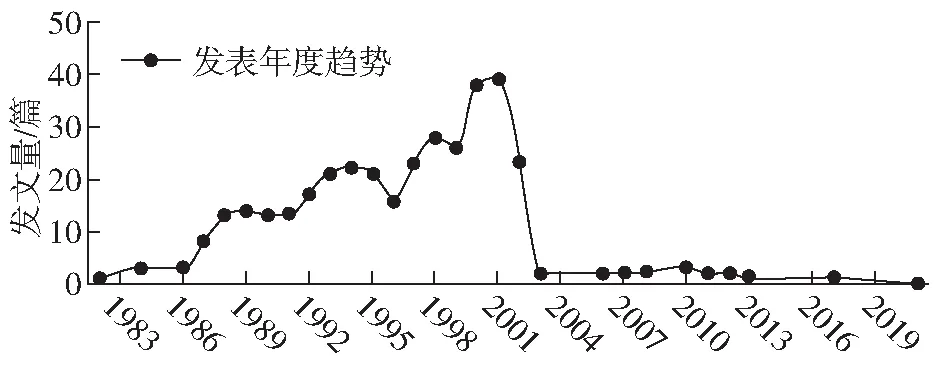

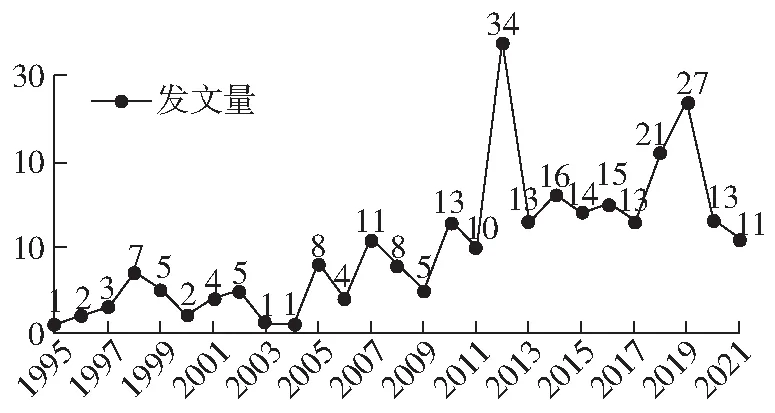

本研究以中国知网中文期刊论文数据库为数据来源,设置“汪榕培”和“榕培”为检索词进行“作者查询”,共获得时间范围在1982年至2017年间的论文359篇,如图1。对翻译实践、访谈、会议等非学术研究型论文的数据进行清洗处理,最终采集汪榕培先生本人的学术研究型论文88篇作为其学术研究的考察重点。

图1 汪榕培总体发文趋势图

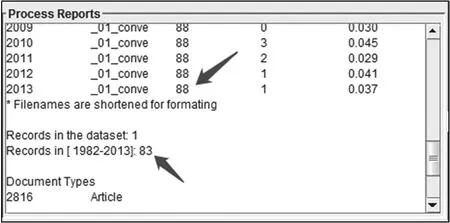

然而,将汪先生撰写的88篇学术研究型论文导入CiteSpace后,最终获得的有效数据(Qualified Records)仅为83篇,如图2。数据识别与处理过程中,有5篇文献无法被CiteSpace软件识别,且无从得知缺失文章的具体信息,所以本研究无法通过人工识别对缺失数据进行补充。这一结果也从侧面印证:科学计量工具虽然直观且客观,但仍因技术问题存在覆盖面不完整的缺陷,期待此类科学计量工具的进一步完善。同时,这一现象也警示了其他使用科学计量工具进行研究的学者:无论采用何种研究方式,都不可缺少人工监控和参与。

图2 Citespace数据缺失图

基于上述情况,本研究最终采用83篇汪先生发表的研究型论文作为汪榕培学术研究的侧重点分析对象,下文将对所获取的数据进行可视化呈现与分析研究。

1.主要研究领域

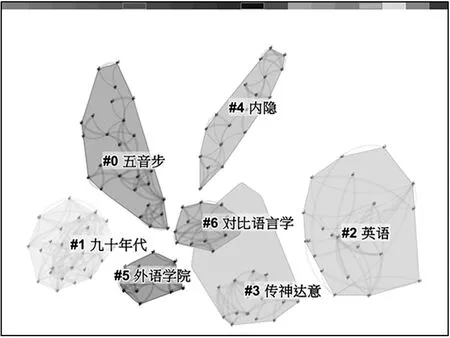

可视化分析工具CiteSpace中的关键词聚类命名方式是通过关键词聚类后,对所属区块文献的标题、关键词以及摘要中的名词性术语进行采集,以此命名该聚类。将83篇汪先生发表的研究型论文导入CiteSpace软件进行关键词聚类可视化呈现,在去掉因过小而无法形成区块的聚类后,调配得到图3所示的关键词聚类图谱。

图3 关键词聚类图谱

从图3可知,83篇文献的关键词被划分为从#0到#6的七个聚类区块,分别为“五音步” “九十年代”“英语”“传神达意”“内隐”“外语学院”和“对比语言学”。这些聚类的名称在一定程度上反映了汪榕培先生的主要研究领域涉及语言学、英语教学及典籍英译。

2.研究热点

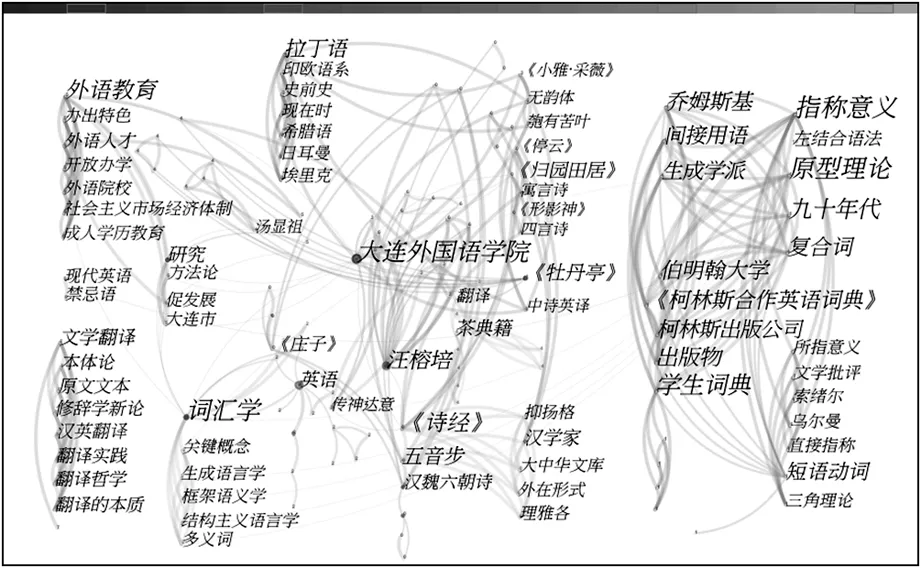

关键词是文章核心内容的高度凝练,通过分析某一领域内文献中的高频关键词,可以探测出该领域的研究热点。将83篇汪先生发表的研究型论文导入CiteSpace软件进行关键词节点检索,共获得关键词238个,在对相似关键词进行合并同类项处理后,绘制得到了如图4所示的关键词共现图谱,该图谱直观地反映了汪榕培先生的研究热点。

图4 关键词共现图谱

通过对图4进行考察与探析,发现汪先生发表的研究型论文所呈现的关键词共现情况与关键词聚类情况基本符合,印证了汪榕培先生的主要研究在语言学、外语教学与典籍英译等领域。选取较大的前20位关键词节点绘制成表1,对汪榕培先生的研究热点进行进一步探究。

表1 前20位关键词表

从表1可知,汪榕培先生发表过的研究型论文的关键词分别为“大连外国语学院”(15)“汪榕培”(13)“英语”(13)“词汇学”(8)“陶渊明”(7)“《诗经》”(6)“研究”(4)“词汇”(4)和“汉魏六朝诗”(4)等。在前20位的关键词中,翻译方向的关键词共有11个,占比55%,由此可见汪榕培先生的研究重点所在。其中,关键词“陶渊明”“《诗经》”“汉魏六朝诗”“《庄子》”“《邯郸记》” 和“陶渊明诗歌”又呈现出了汪榕培先生在翻译研究方向的关注重点。

3.高被引文献

在汪先生发表的研究型论文中,通过文献的被引用频次排序,绘制得到前10位高被引文献表,见表2。文献的被引用频次高低可以直观反映出该文献的影响力。

表2 前10位高被引文献表

被引次数居首位的为汪榕培先生于1991年发表的《中国英语是客观存在》一文,共计被引745次,在文章中,汪先生对“中国英语”的定义和社会文化基础等方面进行了探究,并指出虽然有一些“中国英语”需要被扬弃,但仍有部分“中国英语”的存在是无可厚非的[4]。翻译研究方向被引次数最高的文献为《传神达意译〈诗经〉》,共计被引91次,此文基于“传神达意”的翻译理念,分别对《诗经》的三个英译本进行了考察[5]。汪榕培先生在语言学领域的7篇文献合计被引1477次,翻译研究领域的3篇论文合计被引265次,可见汪榕培教授在学界的影响之广泛。

二、学界对汪榕培学术成就的研究

以中国知网期刊论文数据库为数据来源,以主题词“汪榕培”“传神达意”以及“汪译”进行模糊查询,并不限制检索时间范围,以期最大限度地获取数据,再将访谈、会议等非学术研究型论文的数据清洗处理,最终获得1995年至2021年间学界对汪榕培学术成就的研究型论文267篇。

1.发文量趋势

将学界其他学者发表的267篇研究汪榕培先生学术成就的文献,按发表时间得出发文趋势图,如图5。

图5 发文趋势图(1995-2021)

从图5可知,2012年为学界对汪榕培学术成就研究论文发文量的爆发年份,高达34篇。次高峰为2019年,共有发表文献27篇。2011年恰逢汪榕培先生七十寿辰(按虚岁计算),在大连大学召开了首届全国汪榕培典籍英译学术研讨会,大连大学门顺德教授主编的《“传神达意”翻译理论研究》论文集在上海外语教育出版社出版。本次研讨会极大地促进了开展汪榕培研究的热情,这也应该是2012年研究论文发文量骤增的主要原因。2017年8月在大连民族大学召开了第二届全国汪榕培典籍翻译研究学术研讨会,2017年9月汪榕培先生去世。这两件事直接促成了2019年出现的发文次高峰。从图5可知,学界对汪榕培学术成就研究的论文发文量总体呈上升趋势,2020年发文量虽有回落,但有2019年1月沈阳师范大学召开的第三届全国汪榕培典籍英译学术研讨会和2020年大连外国语大学召开的第四届全国汪榕培典籍英译学术研讨会的推动,汪榕培学术研究定会蓬勃发展。仅2021年上半年的发文量已达11篇,年总体发文量有望超过2020年。

2.研究热点

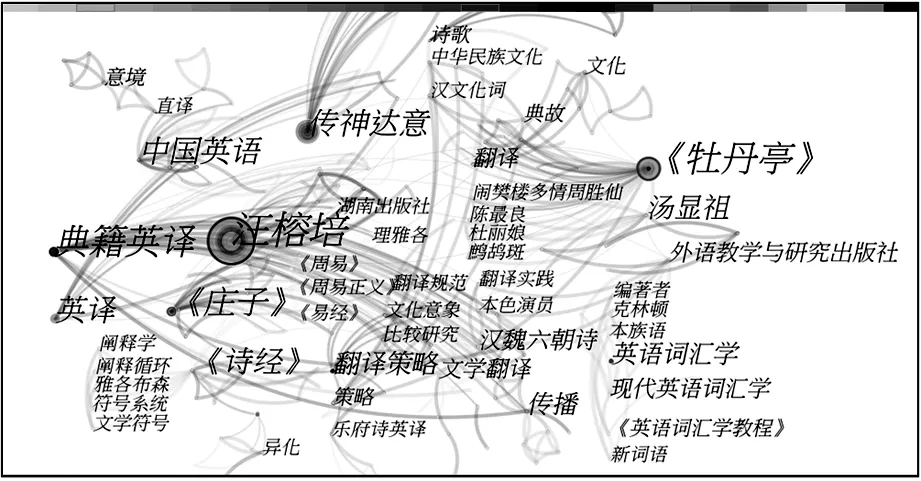

将267篇学界其他学者关于汪榕培学术成就的研究型论文导入CiteSpace软件进行关键词节点检索,共获得关键词449个,在对相似关键词进行合并同类项处理后得到了如图6所示的关键词共现图谱,该图谱直观地反映了国内学者关于汪榕培研究的核心热点。整理统计数据后,将频次排名前20位的关键词及其中心性绘制成表3。

图6 关键词共现图谱

表3 前20位关键词表

学界对汪榕培学术成就研究的关键词依次为:“汪榕培”(60)“《牡丹亭》”(35)“传神达意”(31)“典籍英译”(22)“《庄子》”(20)“英译”(17)“翻译策略”(12)和“《诗经》”(10)等。其中翻译研究相关关键词15个,占比75%,由此可见学界对汪榕培学术成果的研究较多集中于对汪榕培先生翻译的研究。又见在对汪先生翻译学术成果的研究中,学者较多探讨的译作为《牡丹亭》《庄子》《诗经》和汤显祖作品。

对学界关于汪榕培学术成就研究型文献的关键词进行聚类检索,调配绘制出如图7所示的关键词聚类图谱。

图7 关键词聚类图谱

从图7可知,关键词被划分为从#0到#9的十个聚类区块,分别为“翻译策略”“《牡丹亭》”“汪榕培”“典籍英译”“中国英语”“《诗经》”“《英语词汇学教程》”“传神达意”“诗歌”和“英译”。通过比较分析图6、表3与图7,发现学界对汪榕培学术成就研究的关键词共现和聚类结果基本吻合,再次印证了学界对汪榕培学术成就研究的核心热点所在。

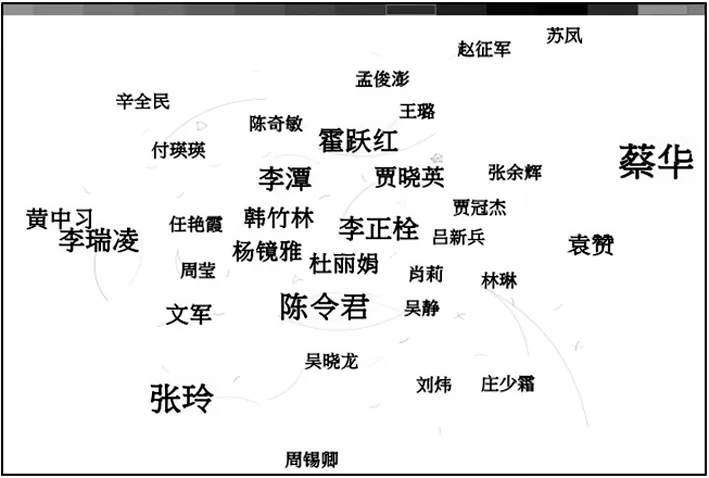

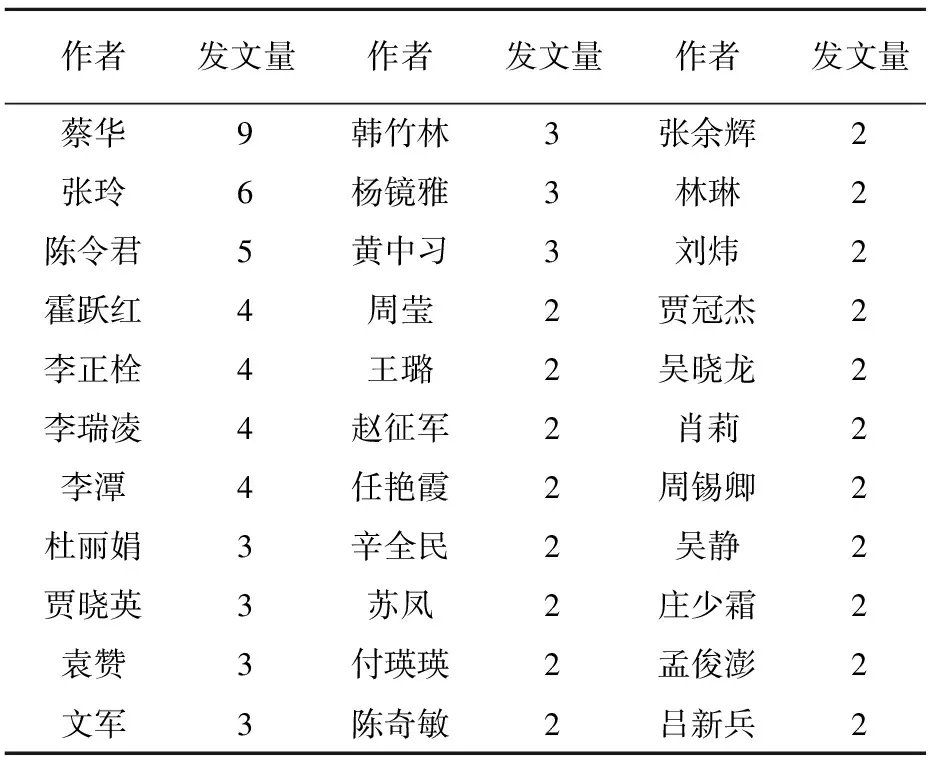

3.高产作者

通过梳理267篇文献得出,共有汪榕培研究发文作者271位(含第二、三作者),其中发文量不少于2篇的高产作者33位。借助CiteSpace绘制得到高产作者图谱,如图8,并按发文数量排序整理出高产作者发文量信息表,见表4。

图8 高产作者图谱

根据解析图8与表4发现,蔡华、张玲、陈令君、霍跃红、李正栓、李瑞凌和李潭等学者为我国汪榕培研究领域的核心作者,均发表论文不少于4篇。

表4 高产作者发文量表

蔡华是汪榕培研究领域发文量居首位的作者,在2009年至2021年间先后独立发文9篇,其研究内容均为汪榕培翻译研究。蔡华(2015,2017,2021)等文通过考察汪榕培的中国古代诗歌英译作品,探析了译作对“传神达意”翻译观的践行程度与翻译效果[6-8]。在《再议“以韵促译”——汪榕培英译吴歌》中,蔡华通过对汪榕培吴哥英译作品的解读,指出汪榕培的诗歌英译中不仅呈现了“以韵促译”的翻译策略,还蕴含着“以唱促译”的翻译特色[9]。

张玲的汪榕培研究集中于汤显祖戏剧英译研究。如张玲(2014)基于汪榕培翻译作品《牡丹亭》,探讨了副文本因素对译作质量和读者对原作的理解等方面产生的影响[10]。随后,张玲(2020)又结合“译者的声音”视角,考察了汪译《牡丹亭》中的情感表现[11]。张玲(2021)指出,汪榕培极具文化自信和文化自觉,其译作对汤显祖戏剧的海外传播至关重要[12]。

陈令君的汪榕培研究则主要集中于及物系统视阈下,汪榕培与其他译者的英译对比研究。如陈令君、王钰杰(2019)以《观沧海》为例,探究了汪榕培、许渊冲和赵彦春三个译本中的生态意义[13]。陈令君、王丽静(2019)又以《短歌行》原文及三个译本为例,对功能语言学理论在乐府诗英译本考察中的可操作性与适用性进行了探析[14]。随后,陈令君、吴静(2019、2020)聚焦谢灵运诗歌,分别对《登池上楼》《石壁精舍还湖中作》原作与汪榕培、许渊冲英译本中的生态意蕴进行了探讨[15-16]。

霍跃红也高度关注汪榕培英译汤显祖戏剧的研究。例如,霍跃红、叶文龙(2015)和霍跃红、王璐(2016)分别对《南柯记》和《牡丹亭》的汪榕培译本进行了比较研究[17-18];霍跃红、邓亚丽(2017)基于生态翻译学的“三维”转换方法论,深入探析了汪译《紫钗记》的整合适应选择程度[19]。

李正栓,贾晓英(2011)、李正栓,任婷(2017)等作品探析了汪榕培英译《乐府诗》[20][2]。研究指出,汪榕培先生在翻译《乐府诗》时严格践行了“传神达意”的翻译标准,不仅再现了原文本的思想及精神,还增进了文化交流,为中国文化“走出去”贡献了力量[2]。

李瑞凌也格外关注汪榕培英译《牡丹亭》。李瑞凌(2011)以译意与译味的角度赏析了汪译《牡丹亭·闺塾》[21],随后,又于2012年基于汪榕培先生的“译可译,非常译”翻译思想和“传神达意”翻译标准,考查了汪译《牡丹亭》中的双关翻译[22]。李瑞凌(2012)指出,“传神达意”翻译标准语言形式凝练,理论内涵深厚,高屋建瓴地总结了文学翻译,尤其是诗歌翻译中的核心理论问题,是当代独树一帜的翻译理论[23]。

李潭发表的4篇汪榕培研究论文均集中于汪榕培英译《庄子》。在《〈庄子〉英译中成语的翻译研究》中,李潭通过考察汪榕培《庄子》全译本,指出译本中的成语采用大量直译法和少量意译法结合的翻译方法,且多用加注这一技巧对译文进行处理[24]。随后,李潭又进一步探究了汪译《庄子》中双声、叠韵等音韵辞格以及比喻、夸张等词义辞格的处理[25]。李潭研究发现,汪译《庄子》对原著句式修辞格的处理忠实地再现了原著的哲学思想和文学色彩[26]。

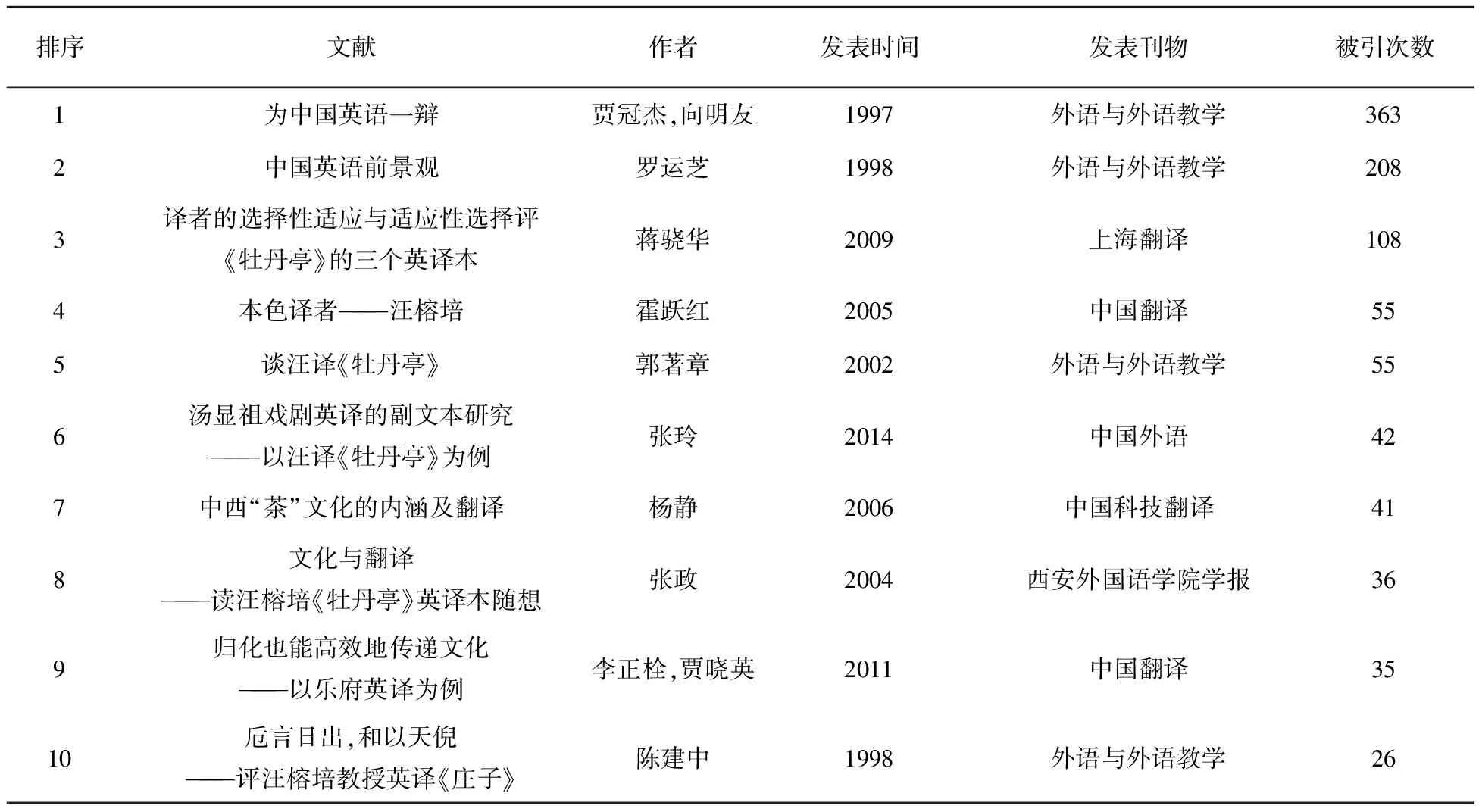

4.高被引文献

在学界对汪榕培学术成果研究的数据中,依据文献的被引用次数排序,绘制得到前10位高被引文献表,见表5。

表5 前10位高被引文献表

被引次数第一位的为贾冠杰、向明友的《为中国英语一辩》一文,共计被引363次,该文讨论了“中国英语”的客观性、可能性及存在意义,强调了“中国英语”这一客观存在是无法忽视的[27]。翻译研究方向被引次数居首位的文章为蒋骁华的《译者的选择性适应与适应性选择评〈牡丹亭〉的三个英译本》,共被引108次。作者从生态翻译学视角出发,比较分析了《牡丹亭》的三个全译本,指出汪译本在语言维和交际维的第二层面上更为适应原作[28]。在前10位高被引文献表中,仅探究汪译《牡丹亭》的文章就有4篇,占比25%,由此可见汪榕培先生的英译《牡丹亭》影响广泛。

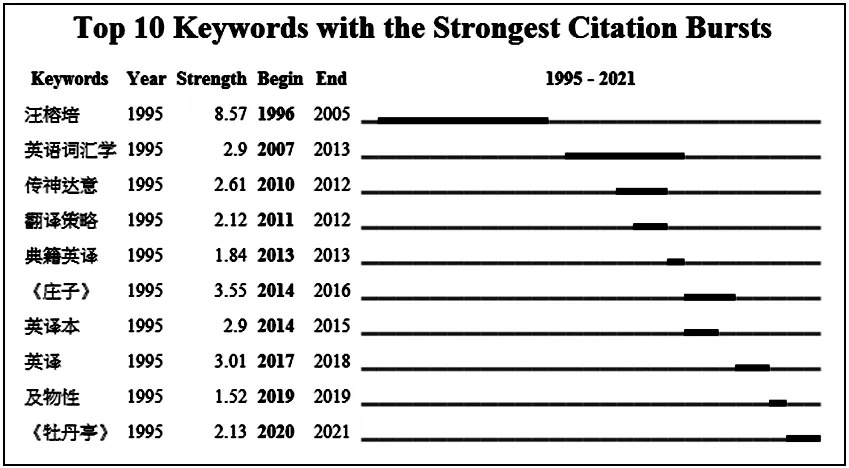

5.研究前沿探测

CiteSpace的突发探测算法是根据Kleinberg提出的“突变侦测算法”(Burst Detection Algorithm),将出现频次激增的专业术语视作突发词,进而确定为前沿动态术语[29]。本研究通过CiteSpace的关键词突发探测功能,对汪榕培研究的前沿动态进行历时性的趋势考察,将最小时间单位设置为1年,γ值设置为0.4,根据关键词突发的时间进行升序排列,获取了排名前10位的关键词突发探测图,如图9。

图9 关键词突发探测前10位

在图9中,深色区域代表该关键词在相应年份发生了发文量激增。可见关键词“汪榕培”“《庄子》”“英译”“英译本”和“英语词汇学”突发强度较高,爆发强度均在2.9以上,尤其是“汪榕培”一词,爆发强度高达8.57;关键词“汪榕培”“英语词汇学”“传神达意”和“《庄子》”持续时间最长,均在3年以上,“汪榕培”一词持续时间为10年,“英语词汇学”一词持续7年。

根据CiteSpace的软件算法,关键词首次出现时间和突发起始时间越接近当下,则越有可能成为新的研究热点。由此观察图9可知,同时具备上述两个条件的关键词为“《牡丹亭》”,因此与该词相应代表的汪榕培译作研究将有望延续成为未来的研究热点。

6.现有研究的不足

通过对267篇文献的可视化呈现与分析发现,学界对汪榕培翻译学术成果的研究仍然存在两处不足:

(1)研究内容单一:汪榕培先生译作成果显著,但学界对汪榕培译作的研究大多局限在《牡丹亭》《诗经》《庄子》和陶渊明诗歌等方面,仍有部分汪译作品尚未引起学界足够重视,如《道德经》《易经》等汪榕培译本的研究还存在大量空白。

(2)研究视角狭窄:研究发现,对汪榕培翻译研究的视角集中在译本与“传神达意”翻译思想等方面,而对译者行为和读者接受程度及反馈等方面的研究尚不充分。

三、结 语

对汪榕培本人学术成果的研究结果表明,汪榕培先生的主要研究领域为语言学、外语教学与典籍英译;在翻译研究方面,《诗经》《汉魏六朝诗》《庄子》《邯郸记》与陶渊明诗歌等为汪榕培先生的关注重点。对学界关于汪榕培成果的研究分析发现,学界研究汪榕培成果的学术论文虽然呈现整体上升趋势,但尚未迎来繁荣期,仍有广阔发展空间,未来对汪榕培译作的研究将延续成为本领域的研究热点;学界对汪榕培译作的研究热点主要聚焦于《庄子》《诗经》以及汤显祖作品,其中英译《牡丹亭》的影响最为广泛;蔡华、张玲、陈令君、霍跃红、李正栓、李瑞凌和李潭等学者为本领域的核心研究者。

但学界关于汪榕培的研究尚存以下不足:研究内容单一、研究视角狭窄。汪先生著作成果丰硕、影响深远,其译作与原著思想和意境完美契合,平实自然、畅晓易懂,极大地促进了西方读者对原著与中国文化的理解。期望学界给予汪榕培研究更多关注,丰富内容、扩展视野,从而推动中国翻译研究的影响力,提升中国文化的海外传播力。

——并与《罗密欧与朱丽叶》比较