怀念父亲黄翔鹏

黄天来

天津市勘察院

父亲离开我们已经二十多年了。他生前曾任中央音乐学院音乐学系讲师、中国艺术研究院博士生导师、中国音乐家协会常务理事兼民族音乐委员会主任、中国传统音乐学会会长、《中国音乐文物大系》主编。1985年至1988年,他担任中国艺术研究院音乐研究所所长,1988年离休。父亲一生酷爱自己从事的音乐事业,行事勉力认真,为中国音乐学的发展披荆斩棘、铺路开道,做了大量工作。

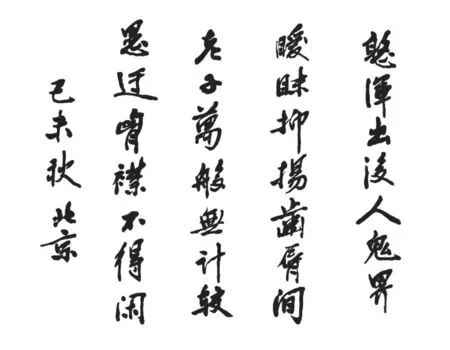

1979年,黄翔鹏为本文作者24 岁生日手书的一首诗,此为其中的一段

少年时的黄翔鹏

“憨浑出没人鬼界,暧昧抑扬齿唇间。老子万般无计较,愚迂胸襟不得闲。”这是1979年我24 岁生日时,父亲为我写的长诗中一段。当时他问我生日想要什么礼物,我说想让父亲给我写一首诗。他听了之后很高兴,就为全家四口人各写了一段,题目是《戏做全家画像》,当时家里没有好用的毛笔,就用了一支秃笔写的。这四句话也是他一生的写照。

少年追寻革命

1927年12月26日,父亲出生在南京车儿巷。他的母亲因生他时难产,不幸去世,他从小跟着祖父、祖母生活。家里清贫,父亲在亲友的帮助下才上了学。祖母勤劳善良,教育他做人要正直,不欺负人,不说谎话,所以父亲从小就勤奋好学,为人厚道。他性格内向,不爱讲话,但对音乐却情有独钟,为了学习音乐历尽艰辛。他酷爱钢琴,但家里穷,他就和南京一家教堂的牧师商量,想借用教堂的钢琴练琴,并以帮助教堂打扫卫生和参加唱诗班作为答谢。牧师说:“那就夏天中午来,冬天清晨来。”父亲一口答应了。就这样,父亲夏天中午在酷暑下练琴,脚下一片汗水;冬天清晨在严寒中练琴,冻得浑身发抖。但他做事认真,善始善终。那个教堂虽然离家非常远,每天要从城南跑步到城北,他都咬牙坚持了下来。

父亲十几岁就参加了革命,成为中共地下党员,不顾个人安危为党工作。在南京钟英中学,他是第一任地下党支部书记,发展了许多同学入党。他各门功课成绩优秀,又谦虚和蔼,在同学中威望很高。他跟伙伴们一起唱歌演剧,锻炼身体,追求真理和光明。在黄氏大家族里,父亲排行老二,有11 个弟弟和5 个妹妹,弟妹们都很喜欢他,从小受他的影响,也都先后走上了革命道路。

高中毕业后,父亲同时考取了金陵大学物理系和南京国立音乐院理论作曲系。他一开始选择了金陵大学物理系,但半年后,听从地下党组织安排,他转到南京国立音乐院学习并担任地下党支部书记。

1952年1月,黄 翔鹏(前排左一)任中央音乐学院赴朝鲜创作组组长

风雨坎坷的中年

新中国成立后,父亲就读于中央音乐学院,毕业后留校担任少年班副主任。但好景不长,1957年的那场政治风暴,我母亲成了“右派”,父亲受到牵连也被开除了党籍,理由是与“右派”妻子没有划清界限,犯了根本立场的错误。但他认为我母亲没有错,为了母亲和我,为了我们的家庭,在此后的22年里,父亲忍辱负重,一个人承担起了家庭的重担。母亲先是在农村劳动,后又被分配到天津音乐学院工作。在那一段时间里,父亲独自拉扯着我,既当爹又当妈,我们过着相依为命的生活。但父亲却乐观地说:“这是大企鹅保护小企鹅。”

在那个年代,父亲和我是“右派”家属,大多数亲戚朋友都不敢和我们沾边,父亲也怕连累别人,尽量不跟人家来往。1958年,中央音乐学院从天津迁到北京,父亲也调到了北京的民族音乐研究所(中国音乐研究所的前身)。后来听父亲讲,那时他带着年幼的我还有几大包行李,坐火车搬家。他一个人根本拿不动这些东西,也没有人帮忙。于是,他先抱着我走一段路,然后放下我告诉我不要动,再回去背行李,就这样反反复复、一步一挪地才搬到了学院路十间房。幸亏父亲那时年轻,还有些力气。那个年代没有钱,没有搬家公司,也没有出租车,有的只是力气。

1965年至1966年,母亲去农村搞“四清”,我和弟弟被留在天津音乐学院幼儿园,弟弟1 岁半,我10 岁,放学后就回幼儿园吃住。“文革”时期,我父母都被关进了牛棚,1969年,我和弟弟随母亲去了104 干校。父亲则在“五七”干校种了6年菜。无休止的政治运动和繁重的体力劳动不但剥夺了他看书做学问的权利,而且连写信的时间也没有,一度跟家里失去联系长达一年之久。由于干校生活环境极差,他得了慢性气管炎,后来发展成了肺气肿、肺心病。

1976年2月,我已经参加工作,埋头努力,也积极要求进步。我在信中告诉父亲,我写了入党申请书。父亲收到我的信非常高兴,在百忙中抽出时间给我回信,竟写了6页纸。他写的第一句话就是:“好女儿,有志气!”在我的记忆中,父亲是第一次这么郑重其事地给我写信,他第一次详细地告诉我他的家庭背景和参加革命的经历,并原原本本地告诉我他是如何犯了严重错误被开除党籍的,说他始终还在争取重新入党。看了父亲的信,我泪如雨下,久久不能平静。我父母从来没跟我讲过他们的人生经历,我也从来都不知道父亲曾经是一名共产党员。记得“文革”初期,我问父亲我算什么出身,他也只是说:“爸爸对不起你……”当时我并不理解这是为什么。此后,每次看到这封信,我的心情都十分压抑,我替父亲的遭遇感到难过。我把这封信收藏起来,不敢再看。

善良热心 生活俭朴

父亲一生忠厚善良,处处严于律己。1957年以后,母亲的工资从一百多降到二十多元,父亲的工资也只有几十元。两地生活更费钱,但是他仍然坚持给他的继母每月寄去10 元生活费,直到1975年老人家去世。

1963年,有段时间我总是生病,经常扁桃腺发炎,所以父亲存下15 元钱准备让我做手术切掉扁桃体。当时恰逢所里号召大家捐款为传达室耳聋的老张买助听器,我看到研究所门口贴出了捐款小字报,上面有捐款者的姓名和所捐钱数,少则几角,多则几元,父亲的名字赫然在前头,捐款数目正是15 元。那年头一个月的工资也才几十元。我问父亲怎么捐那么多,父亲说老张的耳朵是抗美援朝时被炮弹震聋的,他听不见声音很可怜,这是应该捐的。我父母都很善良,经常拿钱和粮票帮助身边有困难的人。因为这个原因,我的扁桃体摘除手术是又过了三年才在天津做的。

60年代初,中央音乐学院处理二手钢琴,500 元一台,父亲找我的五爷爷和二舅借钱买了他心爱的钢琴(那时我二舅刚从抗美援朝前线复员回来,有一些复员费)。这架钢琴音色很好,陪伴父亲度过了漫长的人生。他用这架琴教了很多小孩子,研究所的小朋友们只要是喜爱音乐的都跟着学琴,父亲还给他们配了钥匙在我家练琴。父亲不仅免费教,还自己买礼品表彰学琴好的小孩。我儿时的朋友们到现在还很感谢父亲那时给她们打下的音乐基础(包括乐理、五线谱)。虽然她们后来没搞音乐,但至少还能弹几下钢琴(包括我)。

1955年10月作者出生,一家三口合影

1958年作者与父亲合影

父亲在穿戴上从不讲究,不修边幅。他要还账,要买书,要抽烟喝茶,还要照顾我,所剩无几的工资不够买衣服的,所以就更要省吃俭用。他的精力都用在了工作上,生活质量无从谈起。布鞋穿破了脚趾头露在外面,衣服破了还在穿,就像个老农民,但他从不在乎别人怎么看。

记得我刚上小学时,父亲没有给我买新的布书包,而是在地摊上买了个草编的包让我凑合用。刚开始我还觉得挺新鲜,但是到学校看见同学们用的都是布书包,没有一个人用草编的书包,我成了另类,遭到同学们的讥笑。回到家我就不干了,跟父亲说,我也要布书包。父亲却说,用什么书包不重要,重要的是要好好学习,要艰苦朴素。我只好继续背着草编的书包上学,但当时总感觉自卑,低人一等。现在想来不知是因为经济困难还是没时间去买,但在父亲的鼓励下,我学习还是不错的,还当上了“三好学生”。

人的脑子总是有限的,在一方面发达,另一方面就迟钝。父亲把心思都用在了学习和工作上,因此,丢东西就成了他的强项,丢雨伞、丢手套、丢帽子、丢钱包……冬天他还总是丢手套,后来就学着幼儿园小朋友的样子,拿根绳子把两只棉手套拴在一起,挂在脖子上。

父亲丢东西的毛病似乎也遗传给了我。小时候我也爱丢东西,家里的钥匙老是被我弄丢。那时我父亲把钥匙拴个绳给我挂在脖子上,结果我喜欢玩双杠“金钩钓鱼”,一倒过来钥匙就丢掉了。后来父亲索性配了10 把钥匙让我丢,果不其然,陆续地10 把全丢了。再后来他买了个密码锁,这下不用钥匙,就没东西可丢了。我觉得密码锁既好玩又新鲜,就把密码告诉了我所有的小伙伴。结果可想而知,人人都能进我家。后来父亲把锁拆开,把密码改了个顺序,并告诉我说,这个密码不能告诉人家,告诉了就等于把钥匙给了人家。我这才恍然大悟。

“文革”初期,学校停课,我来到北京。有一天,小伙伴们约我上街买东西,我想买点糖,就跑到所里向正在开会的父亲要钱。父亲身上没零钱,便给了我一张5 元钱。我兴冲冲地跟伙伴们去了五道口商店,见到喜欢的东西就买,把5 元钱都花光了。那时的5 元钱相当于一个人半个月的生活费,回来后父亲看我乱买东西花光了钱,就不动声色地拿出《毛主席语录》,翻到了关于“勤俭”的那一段让我念,我知道大事不好,就老老实实地念了起来。然后,他把我买的东西一一摆在钢琴上(桌上都是书,没地方摆),指出哪些是应该买的,哪些是属于浪费的,说得我心服口服。从那以后,我再也不乱买东西瞎花钱了。我暗暗庆幸父亲“温柔”的教育方式,这次的教训让我记了一辈子,我也因此养成了勤俭节约的好习惯。

而在吃的方面,自从有了方便面,父亲的吃饭时间便能自己掌握了,以前由于看书、写作常常忘了去食堂打饭,错过时间食堂关门就要饿上一顿。现在好了,有了方便面,既节省了排队买饭的时间,又不至于饿肚子,有一壶开水就能泡面吃。父亲就是这样,生活上总是瞎凑合,但在做学问上却是极其严肃认真,来不得半点马虎。

记得父亲在“五七”干校时偶尔回家,当时最幸福的就是全家人围在一起做好吃的饺子。买两毛钱的肉馅,弄点白菜,一家人分工合作。父亲负责剁馅,他用两把菜刀,边剁馅边敲鼓点,搞音乐的人节奏感那是没得说。那时住筒子楼,一家剁馅全楼都能听见,邻居还以为我家在练节目呢,都跑过来看新鲜。

疾病折磨中勤笔疾书

粉碎“四人帮”之后,知识分子得到了应有的尊重。父亲也很高兴,手书杜甫的《闻官军收河南河北》来抒发他当时激动的心情:“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂……”接下来的几年,父亲的事业蓬勃发展,他也进入了最忙碌的阶段。写文章,出差考察,带学生,开夜车,他终于能尽情施展自己的才华了。父亲在少年时就立志为国家和人民多作贡献,现在才终能如愿。所以,他更加拼命地工作,达到了忘我的地步。

父亲事业重启时,已经身染重疾了。他不顾病痛,经常忍着咳喘,夜以继日地写作。他用顽强的毅力与时间赛跑,希望能在有生之年把他的研究成果留传给后人。

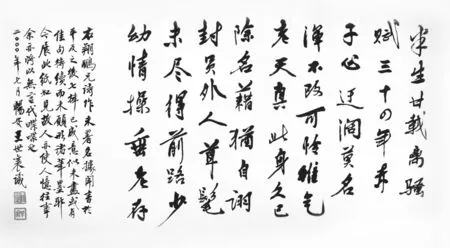

黄翔鹏、王世襄合书

1978年夏,曾侯乙编钟在湖北随县(今随州)的曾侯乙墓出土,父亲他们在考古现场忙着整理文物,给编钟测音。当时的气温十分炎热,很多北方人都受不了这种高温天气,而父亲却在起劲儿地工作,他说:“我是南京人,不怕热。”他为我们国家发现了这么重大的宝藏而兴奋不已,又为天书一样的编钟铭文而大伤脑筋。

之后的几个月里,父亲以坚韧不拔的意志力克服了常人难以想象的困难。他查阅资料,徒手计算,不眠不休,最终与古文字学家裘锡圭、李家浩一起,对曾侯乙编钟两千八百多字的铭文进行了全面的考释研究。后来写出了他的呕心沥血之作——《曾侯乙钟磬铭文乐学体系初探》。

“半生廿载离骚赋,三十四年赤子心,迂阔莫名浑不改,可怜稚气老天真。此身久已除名籍,自诩封员外人,茸髦未尽得前路,少幼情操垂老存。”在这幅字中,右边的大字是父亲1979年写的,可以看出,他虽然被开除党籍,遭到不公正的待遇,但仍然不忘初衷,一句“少幼情操垂老存”说明了他痴心不改的豪情;左边的小字是文物专家王世襄题的。50年代,我们住十间房时,王世襄伯伯和袁荃猷阿姨是我家邻居,更是好朋友。王伯伯是2000年为这幅字题的款,使这幅没有落款的字有了完美的落款。

1979年,母亲的“右派”问题得到纠正,父亲也恢复了党籍,父亲母亲才得以团聚。这时期父亲的肺气肿已经相当严重,白天黑夜都在咳嗽,有时候咳得喘不上气来,母亲说他就像造痰的机器。父亲外出开会时都随手拿着吐痰用的杯子,合影拍照时也不离手。许多时候都让人误认为是水杯,常有人拿着暖壶要给他添水。

父亲喜欢古典音乐、交响乐、民族音乐、昆曲等,还特别喜欢陕北民歌,但不喜欢通俗音乐和摇滚。当时的通俗歌曲基本都是初级的港台歌曲,没有现在这么多元。改革开放后,通俗歌曲如雨后春笋般,唱遍了大街小巷。那时我家在东直门香河园一楼住,楼后是一排平房,窗外正对着的那户人家特别喜欢放通俗歌曲,而且总是用大号音箱把音量放得很大,尤其是夏天开着窗户,音乐声从早到晚响个不停,很吵。父亲要写文章,思路常常被那些噪音打乱,又不好跟人家说。后来被逼无奈,就想了个唱对台戏的办法,用我们家的音响放《贝多芬第五交响曲》。我家的音箱是专业的音响,个头也不小,只要对方放通俗歌曲,他就放交响乐,放的音量比窗外的还要大,几个回合下来,对面投降了,音量明显小了下来。这时候父亲就关机不放了,继续他的写作。

那时晚上经常停电,写不了东西,父亲就弹钢琴。反正琴键都摸熟了也不用看,一曲贝多芬的《月光奏鸣曲》,既好听又不用电,还能娱乐家人。父亲后来养成了习惯,只要一停电就弹钢琴。有时候还点着蜡烛弹琴,感觉很温馨。

父亲学无止境,不顾病痛,六十多岁后还学会了用电脑。他让我帮他买了学习电脑的工具书认真钻研,还拜师学艺,请教学生。90年代,电脑还没有普及,而他许多论文都是在电脑上完成的。

父亲以全副心力,几十年如牛负重,艰苦跋涉,终于在中国近现代音乐史、中国古代音乐史、中国传统乐律学、古谱解译等领域取得了诸多成果,成为当代有影响的音乐学家之一。

有人为父亲的一生作了总结,说他有从小丧母的童年;意气风发参加革命的青年;风雨坎坷的中年;勤笔疾书的壮年;疾病折磨的晚年。父亲生前还曾经和他南京的老战友调侃,说死后到了“那边”要去参军,向陈毅同志那样“此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗”。

20世纪90年代初,黄翔鹏拍摄于自家楼下

1997年5月8日,父亲驾鹤西去,结束了他多灾多难、坦荡正派、开拓充实、九死不悔的一生!

1999年9月,文化部为父亲颁发了“文化艺术科学优秀成果奖”,获奖证书上写着“黄翔鹏同志撰著的《曾侯乙钟磬铭文乐学体系初探》(论文)荣获文化部第一届文化艺术科学优秀成果奖一等奖”。如果父亲在天有灵一定会十分欣慰的。我们全家都替他高兴,他用健康和生命的代价取得的学术成果得到了肯定,这是对他最高的褒奖!

他的挚友、学生们怀念他、赞美他,他的高洁品格和奋勇精神永远激励着后学!