近代以来凉山彝族地区的农业生产及其动力*

孙梦轩 王璐璐

孙梦轩,女,贵州财经大学经济学院硕士研究生,研究方向为中国近现代经济史研究;王璐璐,女,陕西师范大学马克思主义学院博士研究生,研究方向为马克思主义中国化、当代民族史。

近代以来,中外关系日益密切,中国社会内部错综复杂,其复杂情况可从政治、经济、社会、乡村、城市等各个角度呈现出来,本文研究的是与农民密切相关的农业生产这一侧面。20世纪二三十年代,大多数学者认为,近代中国农村社会经济已经处于生死存亡的崩溃边缘。然而80年代以后,学界对该问题各抒己见,出现明显分歧,这些观点大多属于衰退论、增长论、过密型增长论和发展与不发展论[1](P171)。翁文灏认为,即便利用各种方法增加农业生产,推广种植,也仅能维持人们最低的生活水平。若是遇到天灾人祸,即使吃草皮树根,也不能养活众多之人。所以中国虽然土地辽阔,但人口压力在世界范围内也颇为少见[2]。乔启明也认为,我国农村人口问题的重心在于数量过多,致使人口与生活资料失调,土地不敷分配,人均收入减少,因此形成严重的社会、经济、政治等问题[3](P7、P41)。行龙的观点是,近代中国社会一直没有达到“温饱”状态,在当时的生产力水平下,现有的耕地面积难以养活众多的人口,人口过剩问题相当严重[4](P51)。众多学者对这一问题有争议,其中一个重要原因是一些学者将某一地区的研究归结为整个中国近代乡村的结论。

在近代农业生产的研究中,笔者认为在不同区域生态环境和社会文化各具特色的情况下,这种发展状况并不完全一样。在对凉山地区农业生产的研究中发现,该地区由于居于封闭的地理环境中,农业产量只能满足最低的生活需求。在低产能的情况下,用以贸易交换的产品更是少之又少。而畜牧业是主要副业,畜产品便成了市场中的主要交换物,在彝汉以及彝族内部的交易中发挥着重要作用。

本文以凉山彝族地区为个案,主要依据近代以来凉山各县乡的社会历史调查、文史资料集等资料,研究该地区农业发展的近代变化。在详细剖析生产条件、作物结构、粮食产量以及畜牧业发展和原因的同时,关注农民主体的生产行为,以及在近代动荡的社会环境中,原始制度下凉山地区的农业是如何艰难发展的。

一、基本延续传统农业生产条件

农民从事农业生产,是生产条件作用于土地的行为,是主客观相互作用的结果。换言之,生产条件是联系农民与土地产出之间的媒介,包括农具、畜力、种植技术、水利设施等。在一定的耕地面积内,生产要素的数量、质量及其组合在很大程度上影响着农业的产出。

(一)农具与畜力

与一系列复杂的农业生产过程中的农具大相径庭,该地区农具种类不多,质量低劣,构造也简单。如主要的翻土工具犁头铧口,其中线长度一般在1市尺以下,犁土深度仅为4寸左右。锄头一般只有板锄和挖锄两种,木齿耙和钉耙被广泛使用。脱粒工具只有极其简单的、两木棍相接的链栉枷。一般没有施肥工具而只用手撒肥[5](P2)。由于本地手工业不发达,大部分农具是从汉区购入的。

不过,从时间因素而言,农具在近代以来也有一定程度的变化。自清末清朝廷禁烟起,处于清廷有效控制之外的凉山地区开始种植鸦片,直到1949年被彻底禁止。鸦片在凉山普遍种植以前,彝族地区能提供作为彝汉之间商品交换的实物不多,且价值低下,因而那时的铁质工具比较细小。此后,由于种植鸦片所需工具较多,并且鸦片能提供作为交换的物品价值较昂贵,因此铁质的工具较粗壮。如巴普在种植鸦片前,铁质农具的制造只是靠从雷波买入价值贵、折耗大的烂铁锅作原料,每斤(旧制16两1斤)破铁制成工具后,仅有10两左右的重量,当时木质农具使用更多[5](P2)。从某种程度而言,由于鸦片的普遍种植与外销,使农具得到很大的改进。

凉山彝族农业生产中的重要工具之一铧式犁,在1956年凉山彝族地区实施社会主义民主改革前,也并非所有农户能够拥有。1954年,越西县瓦曲觉乡各等级196户拥有铧式犁159.5件,平均每户为0.81件。1955年,越西县瓦青木乡各等级374户拥有铧式犁298件,平均每户为0.97件。这表明平均数彼此相去不远。然而,在各等级和阶级间的分配却是不平均的。上述瓦曲觉乡196户中,黑彝奴隶主16户占有铧式犁18件,曲诺奴隶主3户占有铧式犁4件,分别超过了每户平均不足1件的数目。曲诺半奴隶15户仅拥有8件,平均每户占有0.6件,安家奴隶101户仅拥有64.5件,即平均每户仅拥有0.63件[6](P52)。可以看出,等级不同,差异巨大,奴隶和农民更多的是借用奴隶主的工具[7](P96)。

畜力与犁头铧口、锄头一样,在农业生产中属于比较奢侈的工具。以越西县瓦曲觉乡232户为例,据1957年调查,民主改革前,共拥有耕牛216.66头,平均每户拥有耕牛0.93头,似乎耕牛还占有一定的比重,但耕牛普遍瘦弱,不能背重犁,只能浅犁浅耙。然而耕牛在等级与阶级间的分配却相去甚远:依靠剥削为生的黑彝奴隶主16户与曲诺奴隶主3户,平均每户占有耕牛分别为2.58头和3.33头,而劳役最重的安家奴隶128户,平均每户仅拥有耕牛0.38头,这就充分说明了奴隶群众耕畜拥有的不足[6](P53)。畜力之所以缺乏,与饲养也有一定关系。凉山彝区的黄牛属山区小型牛,常年放牧,冬季以燕麦秆与圆根为干饲料,任其杂配,选种不严[6](P55)。除此之外,生产环节和劳动季节也让畜力的使用大打折扣。畜力主要用于播种、中耕和翻土,而施肥、除草、收割等可以人工完成。在休耕期,耕牛无法利用,不能产生效益,因此,饲养成本高,人们的饲养意愿不足。

(二)种植技术

近代以来,耕作技术略有进步,如巴普的包谷,现在采用点播,中耕除草两次,行株距离也讲究。而百年以前则主要是撒播,不中耕除草,行株距离极为零乱。既便如此,近代凉山地区农作物的栽培技术仍为粗放型。例如肥料的利用,首先是肥料的数量不足,肥料的种类很少。肥料只限于草木灰和牛粪、羊粪、人粪、狗粪,猪粪被视为肮脏的东西,不加利用。草木灰数量有限,像阿八列马五加这样一个大黑彝,他的灰间容积不过2立方米。一般瓦加和曲伙,住房很小,灰往往倒在门外,任凭风吹雨冲,所剩无几[8](P25)。其次施肥技术也过于粗放,或是将肥料随意撒在地面上然后播种,或是将肥料堆成小堆,火焚后散在地里。两者效力自然都微乎其微。

(三)农田灌溉

对于农业生产而言,灌溉是影响农业收成的一个重要因素。凉山地区位于西南,全年雨量适中,但主要集中在6、7、8月份,春旱时有发生,不利于农作物的生长。境内虽有天然的水沟和溪涧,然而大部分没有利用起来,几乎没有灌溉之利。河谷地带不修筑任何堤岸,经常患涝灾;山区没有开设水塘、沙堤等保持水量的措施;少有梯地,一般坡地的坡度达20度到45度;不保护林木,原有的林木随意砍伐,甚至烧山林以取灰肥。每年的自然规律是:“春有旱灾,夏有洪灾,不雨就旱,一雨成灾。”因此山下的土地成为望天水田,山上的耕地成为无粮的旱地[5](P3)。

由此可知,近代以来凉山彝族地区的农业生产方式极为粗放,基本保留了传统特色,使用的多是世代传承的技术条件。生产工具原始落后,虽然由于鸦片的种植,推动了农具的发展,但变化甚微。在种植技术方面,也大都是传统的延续。灌溉方面,由于凿井所需费用很高,人们负担沉重,所以现代因素也少有出现。由此,近代以来农具方面虽有一定的发展,但由于生产过程中其他要素如畜力使用及施肥技术等的缺乏,该地区农业生产条件发展迟缓。

二、以食用为主的农作物结构及粮食产量的增加

近代凉山彝族地区农作物的结构可以从种植面积这一指标显示出来。无论在凉山的边缘区还是中心区,农作物大都有荞子、水稻、苞谷、洋芋、豆子、大麦、小麦、燕麦、圆根、豌豆等品种;从全州看,以荞子、苞谷、洋芋三种为主产作物[5](P2)。为何以荞子、苞谷、洋芋三种种植最多?大概土地类型和土壤类型是最重要的因素。依据中共凉山州委较准确的估计,在彝族聚居区范围内,常年耕作土地的面积约为251万亩(此外轮歇地的数量估计约占全部耕地面积的30%—40%)。按照产量高低的条件,上述面积可分作4种土地类型或级別,其面积的比例数字如下:平坝地约占5%、坡地占25%、二半山占50%、高山地占20%。其中平坝地是产量最高的土地,平均亩产125公斤—160公斤[9](P56)。在全州,彝族聚居区居住面积不到13万亩,主要分布在大凉山地区[10](P2)。中山地带的坡地多为沙壤土、砾砂壤土、黏壤土等,只能种植荞子、苞谷等。苞谷一般亩产100公斤—150公斤,荞子亩产大约35公斤[9](P56)。美姑县九口乡处于海拔高的山地,以荞子种植最多。而甘洛县斯补乡的平坝地土壤肥沃,雨水充足,气候温和,以麦子种植较多。由此可见,所处地带不同,作物结构也有所差异。

以粮食作物为主的种植结构表明,凉山彝族地区是以生存效用为主的食用类型,在耕地面积有限、以农畜为主的经济结构下,农业作物种植的动力主要来自于生存压力,即保证自给自足。由于大部分处于海拔较高的山地,石头较多,土壤贫瘠,因此只适宜种一些耐寒、耐瘠、耐风雨的荞子、苞谷之类。

农业经营成效的一个根本指标就是农作物产量。近代以来,凉山彝族地区的粮食总产量不断增加。可以从理论上推测粮食产量的变化趋势,因粮食消费弹性有限,“人口的长期性增长,意味着农业至少是粮食生产有相应的增长”[11]。从清初到清代中叶,凉山腹地彝族约有22.8万人,再到光绪三十四年(1908)总数约已增至45万人左右,1949年前(仅指1978年底以前的原凉山州)已增加到60余万人左右[6](P12)。在此情况下,粮食产量的增加趋势是可以肯定的,否则无法养活越来越多的人口。遗憾的是,尚缺乏近代以来长期趋势的统计。只有中共凉山州委1965年的调查较为详细,见下表1。

表1 1965年凉山自治州全州彝族聚居区常年耕地面积的分布和平均每亩产量约数

关于近代凉山彝族地区的粮食产量,可以通过耕地面积进行估算。以甘洛县斯补、宜地两乡为例,两乡耕地面积在近百年经历着一些变化。总的情况是斯补乡增加的耕地面积大于宜地乡。斯补乡的营盘村原为荒地,在九代人以前才由曲诺阿扎家(汉姓刘)的祖先来此,逐渐开垦为耕地;在三代人以前还有在大湾开垦荒者;此外在大坪村及其他地区,几乎每年都有新开荒地达10余亩。宜地乡在近几十年内的开荒情况,在访问中尚未发现。在另一方面,近50年内两乡有一些耕地在水土流失中崩陷了。田坝河及其两岸在近百年内的变化极大,河身不断变宽,经常在大雨后山洪泛滥,将作物冲走,使不少良田变成沙漠地。总的来看,在近几十年内两乡耕地面积仍是增多于减[12](P5)。可见,近代以来该地区粮食总产量呈现缓慢增长的趋势。

劳动力的大量投入是粮食产量增加的最大推动力。农业劳动力与总人口的增加基本成正比,即1949年前的劳动力数量比清初至清代中叶增长了1.63倍。由于凉山彝族地区的手工业尚未从农业中分离出来,因此并没有专门从事手工业者,即该劳动力数量的增长几乎全为农业劳动力的增长,劳动力的大量投入必将带来粮食产量的增加。

若要研究该地区的粮食产量是否满足农民的生活需求,还需要解决粮食总产量与人口总数是否保持同步增长。吴承明认为:“人口的长期性增长,意味着农业至少是粮食生产有相应的增长”,“总的来说,我国近代农业生产力是有一定的发展,生产方法也有所变化。发展甚慢,但基本上还能适应人口增长的需要”[11](P77)。从翰香认为,20世纪前半期人口增长和粮食产量增加基本是同步的[13](P331)。凉山彝族地区的情况不能完全与上述吻合,凉山彝族人口总数,1949年比光绪三十四年增加了33%,由于缺乏同期凉山粮食总产量的详细数据,因此笔者以甘洛县1950年和1936年的数据来对比,1950年甘洛县粮食总产406万公斤,1936年总产约350万公斤,1950年前后比1936年增加16%,由此大抵可以看出,人口增长总体上是高于粮食总产量增长的,凉山彝族地区的粮食并不能满足农民的基本需求。

三、畜牧业发展及其产品的商品化

彝族谚语有云:“有圆根不会挨饿,有羊子不会受穷。”畜牧业在凉山彝族的传统生产中具有十分突出的地位。牛、羊不仅可提供肉和乳,皮革经鞣制后可制作衣履,绵羊毛又是妇女织衣裙、男子擀披毡的重要原料,每年3、7、10月各剪1次,每次1头羊平均剪毛1斤,最多的可以剪2斤。以7月毛最好,10月毛最多[6](P60)。在农产品只够自给的状态下,畜牧业副产品极大地提高了彝族人民的生活水平,在衣食住行各方面都有一定的改善。

在凉山畜牧业兴盛时期,黑彝与曲诺中的富裕户牧养羊只1000头以上的人户有不少,例如越西县普雄地区黑彝奴隶主阿候都夫拉铁和美姑县恩扎瓦西(现洪溪区瓦西公社)曲诺奴隶主阿博衣朱和阿苏博博等人,各牧养羊只千头以上。那时的农业生产技术和生产水平都比现在要低,部分地区如普雄、喜德等地,畜牧业相当发达,畜牧的收入在生产总收入中的比重达到60%—70%。畜牧业的收入成为凉山地区农民的主要经济来源。

然而,畜牧业在凉山地区的重要作用并没有带来相应的饲养重视,与农业粗放的生产方式相类似,除了骏马受到特别重视外,其他牲畜的饲养管理基本上也是粗放的。这里没有明确的牧放制度,也不栽培牧草。随着刀耕火种与毁林开荒的开展,许多牧场受到破坏。夏季不容易找到丰茂的牧草,冬季则饲料短缺,春季则是牲畜多发疾病季节,不仅牲畜的头数减少,也影响到品种的下降。但是,在凉山边缘地区,牲畜饲养管理的技术有明显进步。以雷波县那里沟乡为例,约有90%的农户把畜圈盖在住房附件约1丈或几尺远的地方,羊、猪、牛都各自有圈栏,有利于空气流通与幼畜的发育成长。而在甘洛县田坝上土司地区,冬季还要给牛、马搭喂部分豆渣、荞子与玉米。这明显受到了邻近汉区的影响[6](P63)。由于农业的进步,畜牧业在近几十年来的经济结构中比例相对减少,但仍有一定的发展。

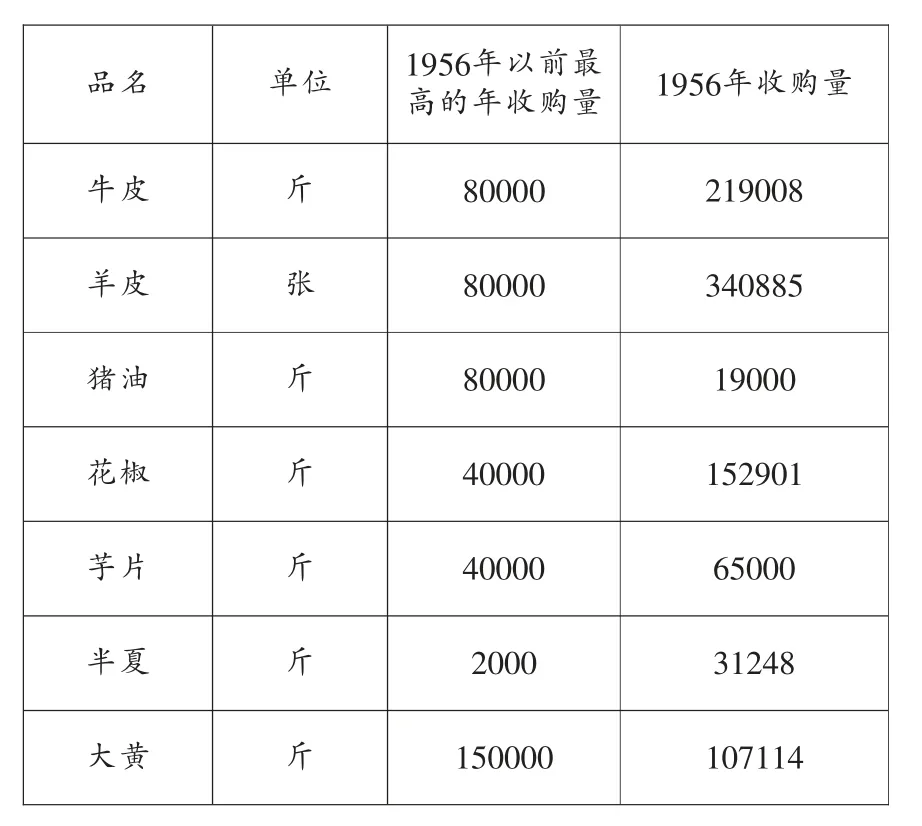

由于彝族社会是一个高度的自然经济社会,盐、布、烂铁等几种必不可少的物质在彝族地区是没有生产的[5](P12)。因此,彝汉之间的商品交换在凉山彝族社会商品交换的整体中占据主要地位,而彝族内部商品交换实质上成为彝汉商品交换的一种补充或延伸。凉山彝族社会广为流传的一句谚语是:“彝人离不得汉人,汉人离不得彝人,彝人离不得盐巴,汉人离不得皮货。”就是这个事实的反映[5](P14)。1956年及1956年以前,凉山彝族地区生产的皮货、药材和土特产品投入彝汉之间商品交换的数量,大致如下表2:

表2 1956年凉山彝族地区土特产畜产品数量统计

凉山彝族日用必需品盐、布、锅、铁、针、线、酒等全部或部分从汉区运来,用以交换彝区的土特产羊皮、牛皮、小猪、药材、皮毛等。1950年底,对西昌县红毛玛姑区(现属喜德县)彝族5348户与邻近汉区的交换数字进行了估计。彝区输出品有:羊皮5000至10000张、牛皮600至1000张、猪600至1000条[6](P81)。由表格中的数据也可以看出,这3种产品在彝汉的贸易中,所占比例很大,畜牧业及其附属产品在商业贸易中的比重很高。

除此之外,彝族社会内部存在季节性的商人,例如越西县瓦吉木乡400多户居民,有18人从事季节性商贩活动。其中黑彝1人、曲诺6人,有5人贩卖牛羊,1人贩卖鸦片。安家11人,有8人贩卖牛羊,2人贩卖盐、布,1人贩卖鸦片[6](P85)。贩卖牛羊者人数占总人数约为70%,由此可见,无论是彝汉,抑或是彝族内部,交换的主要商品仍是畜牧产品。

畜牧业除了在商业交换中发挥重要作用,在彝民生活中也影响颇多。牛、羊不但可以用作肉食,而且又是保证山区土地收成的肥料的基本来源,而彝人穿的羊皮褂、羊毛制成的披毡和裙子,更是人们御寒的基本衣着。彝族的牛、马、羊虽然较多,但直到1949年前仍然是只知食其肉,还不会挤奶制酪。凉山的彝族人家,一般都养有猪、鸡,也是肉食和食油的一种重要来源[14](P9)。由此可知,凉山彝族地区的畜牧业在很长的时间段里都占据重要地位,但是在1949年以前,主要由于牧场遭受破坏,畜牧业在农、牧总收入中所占的比重由60%—70%下降到10%—30%左右,凉山地区开始由畜牧经济转变为农牧经济,虽然比重下降幅度很大,但仍影响着彝族人民的生活。然而对畜产品的使用还处于基本食用阶段,彝族人民并不懂得如何加工使其效用更高。因此,剩余产品便被拿来出售,作为市集贸易的主要交换物,来换取日常必需品。由上文所述,在凉山彝族地区的粮食产量并没有明显增长的情况下,畜牧业在日常生活中的作用举足轻重,是推动该地区持续发展的一大动力。

四、生态、制度与历史因素

近代凉山彝族地区主要以农业来满足农民的基本生活需求,作为主要副业,畜牧业在改善日常生活中占据重要地位,农牧业混合经济发展的现状是由多种因素综合造成的。

首先,彝族先民分布的地区山岭、丘陵、平坝相间,砂页岩、石灰岩风化的各类土壤散布,特别是平坝与丘陵地区,土层较厚、土壤肥沃、雨量适中、冷暖适宜,提供了有利于农业发展的条件。但总体而言,全凉山州平坝面积很小,只占全州耕地面积的5%以下,故粮食产量十分有限。在辽阔的原始或者再生林区,集中或者分散的草场又提供了发展畜牧业的有利条件。然而近代以来,由于各种原因造成牧场破坏,载牧面积减少,使得畜牧业发展缓慢,存在很大的局限性。

其次,奴隶制度的束缚也是重要因素之一,对照中共凉山州委在民主改革中统计的各阶级人口及其比重和分别占有土地的数字作为参考:奴隶主35,330人,占彝族总人口约5%;劳动者211,981人,约占30%;奴隶459,293人,约占65%。奴隶主占有耕地面积达70%,他们还占有奴隶的80%以上和牛、羊主要牲畜的大部;劳动者占有土地25%;奴隶自己使用的土地占耕地总面积的5%,由于大量土地被黑彝及曲伙奴隶主占有,所以瓦加、呷西和曲伙佃户对劳动也不太积极。即便是在农忙季节,一般在上午10时左右才下地,下午3时左右便回来,在地里的劳动时间不过4小时罢了,劳动时情绪非常低落[8](P16)。奴隶主常常将土地出租给劳动者或者奴隶,地租一般以生产物即粮食交纳。有些地区的租地户粮食不够吃,获得出租户同意后,可把交租的粮食折成银两、猪、鸡、盐巴。盐巴是在贸易往来中换来的,从另一个角度来说,由于粮食不够自给,所以彝民们用畜牧产品作为补充,客观上就促进了畜牧业的发展以及商业往来。

再者,历史传统对农牧业发展的影响也较为深远,主要是自19世纪初以来,该地区经历着一个以畜牧为主向农业为主的发展过程。19世纪以前,凉山腹心地区“以畜牧为事”的彝族,饲养羊、猪、牛、马、鸡、犬等禽畜,过着“游牧所至,因而止宿,无一定也”的生活。他们“以畜牧之盛衰为强弱,富者多至千百头”,农产品有燕麦、玉米,苦荞、萝卜等。这样的情况彝人称为“尔是莫过”。“尔是”意为务牧,“莫过”意为务农,把务牧摆在务农的前面,表明了当时以畜牧为主、农业为辅的特点。自19世纪初以来,外来人口大量进入凉山边缘以至腹心地区垦荒,“一半老林,一半垦地”,表明农业的比重逐渐上升。19世纪末,凉山东部的雷波、马边、屏山一带彝区,已经是农业发达地区,当地彝族种有小麦、荞麦、大麦、萝卜、玉米、燕麦、马铃薯、胡萝卜、苎麻,也种少量水稻。虽然他们仍经营畜牧业以供自己消费,但农业已呈现出超过畜牧业的发展趋势。

五、结语

综上所述,笔者认为,近代凉山彝族农业生产在山区生态、人多地少的内部制约与集市贸易的外部推力下,基本延续着传统农业生产条件。粮食产量在近代以来有缓慢的增加。农业生产的动力大多来自于人口的增加,人口的增长速度略快于粮食产量,故农产品并不能满足基本的生存需求,畜牧业的发展在一定程度上改善了农民的生活水平。该地区的农业经济一直发展缓慢,除了大时代背景下的无奈,其本身的生态、制度和历史背景是其主要原因。

直到新中国成立以后,国家对该地区实行社会主义民主改革,才结束了奴隶主的统治,废除了奴隶主在政治和经济上的各种特权。国家开始针对凉山特殊的地理环境进行农业改良:加强农田基本建设,对陡坡耕地立即停耕,增厚土层、增强保水保肥能力、改善可耕性;利用稻田和玉米收割后的冬闲地,扩大小春豆类和绿肥种植面积,既提高了土壤利用率,又注意到养用结合,提高土壤肥力;加强了现有水利设施的管理,发挥灌溉效益,同时发掘新水源,新开水沟,引用山溪水,实行引、提、蓄相结合,形成长藤结瓜式水利系统,使农业发展状况得到了极大改善。同时开展社会主义教育,动员农民参加互助组,解决了单干中缺少农具、耕畜、劳力、种子等困难,合理安排生产,因土种植,保证收成;兴修水利,抗御自然灾害,应用科学技术,提高产量;农业生产快速增长,社员多劳多得,收入增加,生活水平得到真正较大的改善和提高。