贸易政策不确定性与区域人口迁移

赵春明,谷均怡,李宏兵

(1.北京师范大学 经济与工商管理学院,北京 100875;2.北京邮电大学 经济管理学院,北京 100876)

一、引言

劳动力跨区域迁移对中国经济发展起到了重要作用,它不仅有利于优化资源配置,而且还有助于推动地区产业结构升级[1]、缩小地区间经济发展差距[2]以及重塑经济增长格局[3]。因此,政府高度重视流动人口的有序流动[4],陆续颁布了一系列鼓励劳动力迁移的政策措施。可以说,人口有序流动关乎新时期中国新型城镇化战略的成败,也是决定中国经济能否跨过中等收入陷阱的关键所在。中国自加入WTO以来,对外贸易飞速发展,与之相伴随的就是大规模、高强度的人口流动,人口的空间集疏过程也非常活跃并具有中国特色(1)数据来源于央视新闻资料:“中国人权状况背景资料:中国的人口流动现状”。>。来自第六次人口普查数据显示,2010年中国流动人口占总人口的比重在16%左右,部分城市甚至出现了流动人口大于户籍人口的所谓“倒挂”现象[5]。随着国际分工体系的深化,中国区域劳动力市场受外部贸易政策不确定性的影响愈来愈大,贸易政策不确定性的下降促进了中国企业出口规模的扩大和利润率的提高[6],使得企业对劳动力的需求增加,就业机会增多,企业平均工资上升[7],进而可能导致劳动力受就业和工资的吸引大规模进行迁移。

在中美争端、逆全球化思潮以及新冠肺炎疫情等诸多外部因素可能长期存在的情形下,重新审视“贸易政策不确定性”的影响变得尤为重要。中国加入WTO后美国给予中国永久性的最惠国待遇地位,即中美之间确立永久性正常贸易关系(PNTR)作为贸易政策不确定性下降的“准自然实验”[8](2)中国加入WTO前,中美之间属于临时性正常贸易关系,中国每年需要接受美国国会的审查和评定。如果未通过审查,中国对美国的出口企业将面临惩罚性的第二栏关税(punitive column 2 tariffs),即非最惠国待遇关税,其源自于1930年美国第31任总统胡佛签署的斯穆特·霍利法案(Smoot-Hawley Tariff Act of 1930),税率远高于处于正常贸易关系地位中的最优最惠国关税。但中国入世后,美国政府正式给予中国永久贸易最惠国待遇,这在很大程度上消除了贸易政策不确定性。。具体而言,不同行业的出口企业在中国加入WTO之后所面临的贸易政策不确定性下降幅度存在显著差异。其中,加入WTO前非正常贸易关税税率与最惠国待遇关税税率的差异较高的行业在加入WTO后所经历的贸易政策不确定性的下降幅度较大,反之亦然。由于中国不同地区的产业比较优势存在显著差异,因此采用不同地区初始年份的行业就业结构作为权重来测度的地区贸易政策不确定下降幅度也具有很大的差异性。

二、文献综述与研究假说

经典的S-S定理指出,贸易开放会导致一国资源重新配置,从经历萎缩的进口竞争行业向经历扩张的出口行业转移,其中劳动力要素的流动是非常重要的特征之一[9]。

关于国际贸易与区域劳动力市场的相关研究发现,出口扩张会显著促进就业增长[10-12]、提高平均工资水平[12-13]以及扩大高技能劳动力和低技能劳动力的工资差距[14-15]。然而,与之形成鲜明对比的是,进口的竞争加剧会导致就业规模缩减和平均工资降低[16-18]。此外,部分学者关注了贸易自由化对人口流动的影响。Tombe和Zhu构建了包含区域间贸易和劳动力流动扭曲的两部门多区域一般均衡模型进行理论分析,发现可观测的全要素生产率增长中约有一半归因于贸易和移民成本的下降[19]。Fan基于多要素一般均衡模型,发现较低的贸易成本加剧了不同地区和不同技能劳动力之间的收入不平等,而与技能相关的迁移成本差异使得高技能劳动力比低技能劳动力更容易跨地区迁移[20]。

随着贸易自由化的深入,外部贸易政策冲击成为学术界关注的热点问题。Handley和Limão以中国入世后美国正式给予中国永久性正式贸易关系为背景,使用可计算一般均衡框架研究了中美贸易政策不确定性下降带来的福利效应[21]。在这类文献中,大量研究发现贸易政策不确定性下降会导致企业出口扩张[21-23],同时会对企业就业和工资[7-8]、企业创新[24]、储蓄[25]和进口[26]产生深远的影响。接着,学者们基于地区行业就业结构将行业层面的贸易政策不确定性构建至地区层面,考察了地区贸易政策不确定性下降的经济效应。Erten和Leight使用中国微观数据系统地考察了贸易政策不确定性降低对地区经济发展的影响,发现,一方面在中国加入WTO后,相对于贸易政策不确定性下降程度较小的地区,贸易政策不确定性下降程度较大的地区的经济发展规模和人均GDP更高,另一方面还会促使劳动力由农业部门向制造业或服务业部门转移,有助于地区产业结构升级[27]。

通过对上述相关文献的梳理,我们发现中美之间贸易政策不确定性下降会对中国劳动力市场产生重要的影响,其中就包括区域人口迁移。在劳动经济学领域,最早由D.J.Bagne提出的“推-拉理论”指出,人口迁移的根本原因是改善生活条件,流入地更多的就业机会、较高的工资水平和较为完善的基础设施等积极因素是吸引人口流入的拉力,而流出地不利于改善生活条件的消极因素则是导致人口流出的推力,流动人口更多地单纯考虑经济物质层面的因素,由这两股力量相互拉扯做出迁移决策[28]。中国加入WTO后,中美贸易政策不确定性下降导致中国企业出口贸易大幅度增加,进而引致生产规模扩大[22, 24]。根据H-O理论,由于中国在劳动力上的比较优势,出口企业更倾向于生产劳动密集型产品,企业会相应地增强劳动力需求,增加就业机会。同时,相比之下,如果一个地区贸易政策不确定性下降幅度较大,巨大的国际市场会为该地区提供一个明显的市场优势,那么该地区将会因规模报酬递增的作用引致更多的厂商集聚,从而使得该地区的劳动力获得更多的就业机会,吸引更多的劳动力流入该地区。另外,贸易政策不确定性的下降显著促进了企业平均工资上升[7],促使劳动力迁移至贸易政策不确定性下降幅度较大的地区。

表1中的数据展示了地区贸易政策不确定性的城市分布和对应的人口迁移变化。贸易政策不确定性下降最大的30个地区的该指标平均下降了近39个百分点,而贸易政策不确定性下降最小的30个地区平均仅下降了不到15%。地区层面贸易政策不确定性下降幅度的差异主要来自两方面:第一,不同行业加入WTO前非正常贸易关税税率与最惠国待遇关税的差额不同;第二,不同地区初始年份的产业就业结构存在差异。表1第3列汇报了两个分组分别对应的地区加入WTO前后流动人口占总人口比重的变化值(2000年和2005年)。可以看出,中国入世后贸易政策不确定性下降幅度最大的30个地区的外来人口流入率增加了21.4%,而相比之下,下降幅度最小的30个地区的流动人口占比仅上升了13个百分点。贸易政策不确定性下降幅度越大的地区,移民迁入比重越高,即贸易政策不确定性促进了区域人口迁移。此外可以看到,贸易政策不确定性下降幅度最大的地区大多分布在东部沿海地区,而我国规模庞大的流动人口恰好主要在东南沿海地区,这意味着地区层面的贸易政策不确定性下降有可能产生地区分配效应,形成相对单向的劳动力迁移。据此,本文提出:

表1 地区贸易政策不确定性下降的城市分布及对应的人口迁移变化

假说1:贸易政策不确定性下降会促进地区外来人口流入。

假说2:贸易政策不确定性下降通过提高工资水平和增加就业机会,吸引更多的流动人口迁入。

三、模型、数据与描述统计

(一)估计策略与模型

为有效识别贸易政策不确定性对区域人口迁移的影响效应,本文将中国加入WTO后中美之间确定永久性正常贸易关系作为准自然实验,采用倍差法(DID)进行实证研究。具体而言,中国加入WTO后,不同行业的出口企业面临的贸易政策不确定性下降幅度存在明显的差异。其中,中国加入WTO前非正常贸易关税税率与最惠国待遇关税税率差异越大的行业在中国加入WTO后贸易政策不确定性下降幅度越大,相反,二者相差越小的行业贸易政策不确定性的下降幅度相对越小。此外,由于中国不同地区在加入WTO前产业结构不同,基于初始年份(2000年)的行业就业份额测算的地区层面贸易政策不确定性指标也具有很大的差异性。更为重要的是,最惠国待遇关税与非正常贸易关税源于1930年的斯穆特-霍利法案,同时这两种税率之间的差异相对于中国区域劳动力市场而言具有较强的外生性,这为本文的因果识别提供了一个较为理想的准自然实验。因此,本文将贸易政策不确定性下降幅度较大的地区作为处理组,贸易政策不确定性下降幅度较小的地区作为对照组,基准DID模型设定如式(1)所示:

(1)

模型的控制变量Xct包括:经济发展水平(人均GDP的对数值),外商直接投资(FDI的对数值),人口密度(人口总数与行政区域土地面积比值的对数值),政府预算支出(地方财政预算内支出的对数值)。控制变量数据来自《中国区域经济统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》。模型中的固定效应包括:地区固定效应μc,控制地区层面不随时间变化的因素对人口迁移产生的影响;年份固定效应λt,剔除时间趋势的影响。ξct为随机扰动项。

(二)数据

本文所用数据主要来源有:一是2000年第五次人口普查的0.95%微观子样本和2005年1%人口抽样调查的20%微观子样本,两个普查数据中均详细记录了受访者的年龄、性别、受教育程度、户籍登记状态等个人信息。由于2000年普查数据和2005年调查数据的行业代码分类标准不同以及地区代码有所差异,本文将行业分类代码和地区代码进行匹配,最终得到343个地级行政单位(地区)。此外,本文还使用1990年第四次人口普查数据对双重差分模型设定进行有效性检验。二是来自Feenstra等的美国进口关税数据库[29],包括HS8位码产品的最惠国关税税率和非正常贸易关税税率(第二栏关税税率),本文利用该数据来构造行业层面的贸易政策不确定性。三是2000年和2005年的HS6位码产品关税数据,来自WITS-TRAINS数据库,主要用于测算行业层面的进口关税和出口关税。

(三)地区贸易政策不确定性的构建

本文参照Pierce和Schott的做法[8]构造如下产品层面的贸易政策不确定性指标TPU:

TPUh=TariffCOL2,h-TariffMFN,h

(2)

本文使用来自Feenstra等[29]的美国进口关税数据库中2000年HS8位码产品的第二栏关税和最惠国关税。首先,将HS8位码产品的第二栏关税和最惠国关税简单平均到HS6位码产品层面,再根据式(2),使用HS6位码产品的非正常贸易关税和最惠国关税的差值来构建产品层面的贸易政策不确定性;其次,将HS6位码产品层面的贸易政策不确定性指标简单平均到两位数标准国民经济行业(GB/T 4757—2002),得到行业层面的贸易政策不确定性TPUj。

在此基础上,本文根据Pierce和Schott[30]的方法,利用Bartik工具变量的构建思路,以样本初始期不同地区可贸易部门行业的就业份额作为权重,将行业层面的贸易政策不确定性加总到地区层面。具体公式如下:

(3)

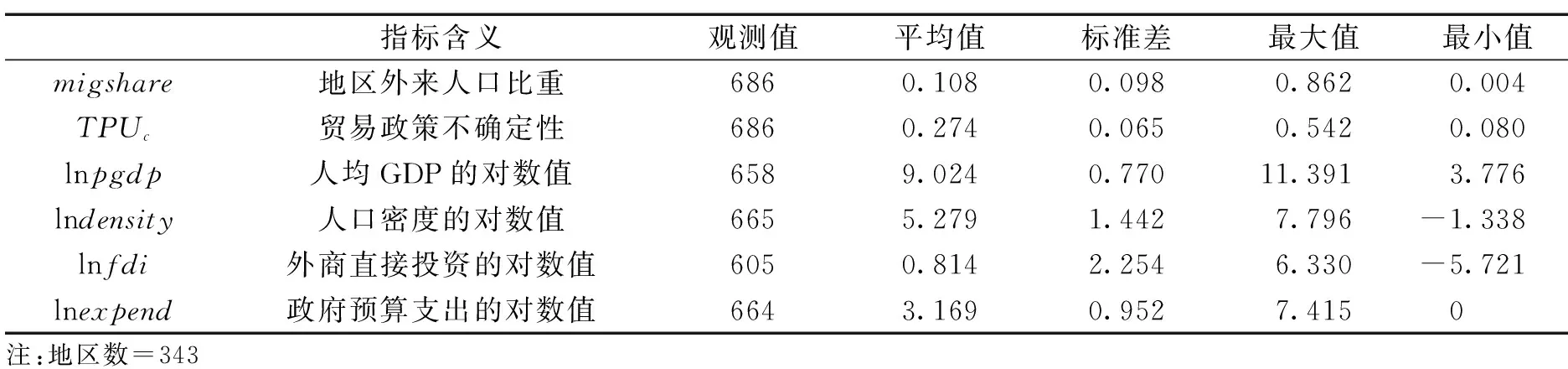

(四)描述统计

表2为本文主要变量的描述统计。2000—2005年我国343个地级行政单位的外来人口比重平均为11%,移民占比最大的城市甚至达到了86%,出现了流动人口大于户籍人口的“倒挂”现象。与此同时,中国各地区贸易政策不确定性也都出现了明显的下降,平均下降了27个百分点。

表2 主要变量的描述性统计

四、实证结果与分析

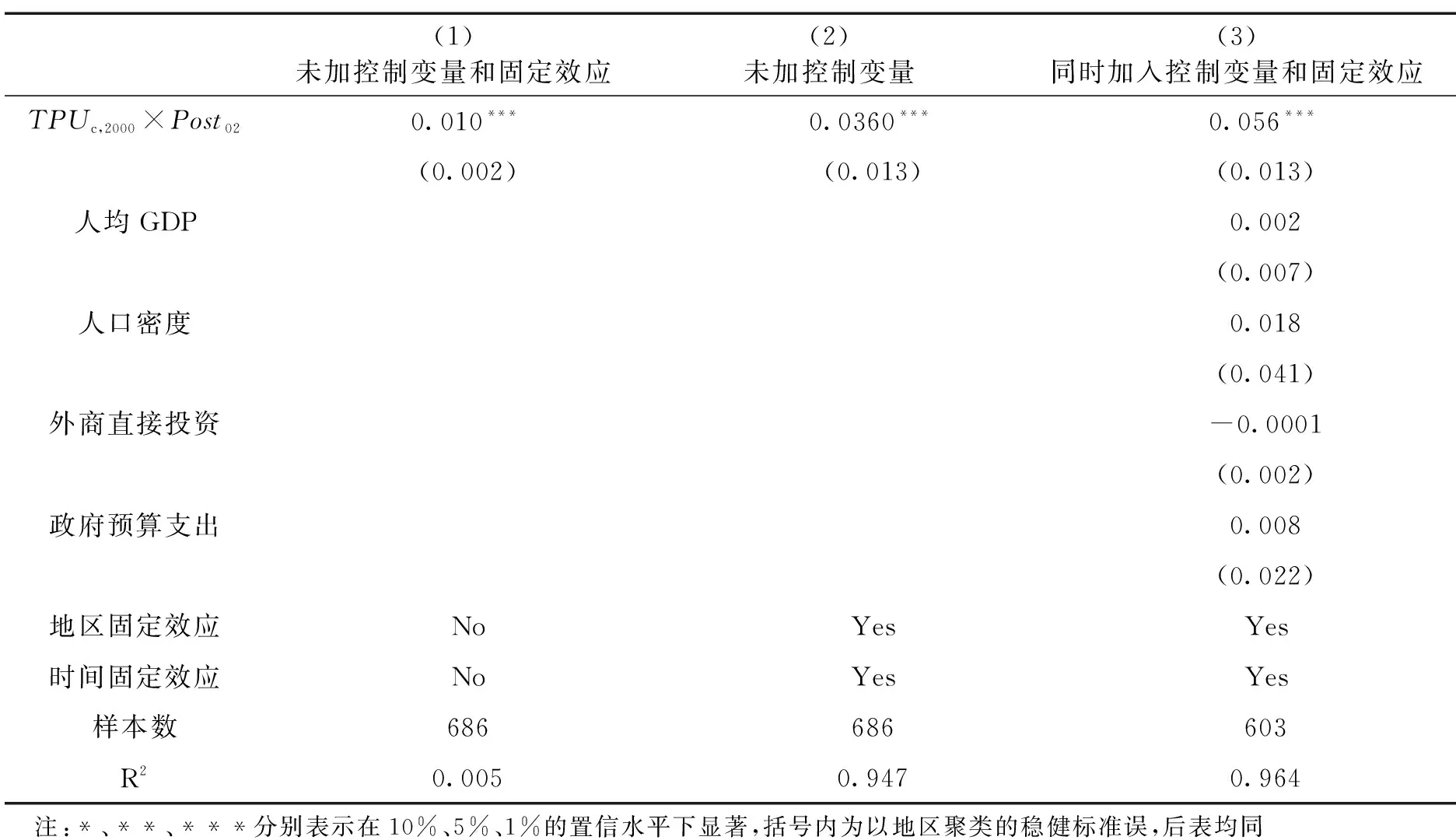

(一)基准回归

表3报告了贸易政策不确定性影响区域人口迁移的基准回归结果。其中,第1列仅加入核心解释变量,结果显示交互项TPUc,2000×Post02的估计系数为正且在1%水平上显著。第2列在此基础上控制了地区固定效应和年份固定效应,交互项估计系数依然显著为正,这表明在中国加入WTO后,相对于贸易政策不确定性下降幅度较小的地区,贸易政策不确定性下降幅度较大的地区的外来人口比重上升幅度更大,即贸易政策不确定性下降显著促进了区域人口迁移。考虑到地区人口密度、经济发展水平等地区层面的影响因素可能会对人口流动产生重要的影响,表3第3列中进一步将地区层面的控制变量纳入回归方程。结果表明,在控制了地区层面的其它影响因素后,交互项依然显著为正,再次表明贸易政策不确定性下降对区域人口迁移具有显著的促进作用,较好地验证了前文提出的假说1。估计系数显示,贸易政策不确定性下降1个百分点,可使得地区层面的外来人口流入提高5.6%。比较贸易政策不确定性下降分布25分位数与75分位数的两个地区,这两个地区的贸易政策不确定性在中国入世后分别下降了23.6和31.3个百分点,这意味着受贸易政策不确定性冲击大的地区的外来人口流入比受冲击小的地区在样本期内增加了0.43%。

表3 基准回归结果

(二)双重差分模型设定的有效性检验

为了保证双重差分模型估计结果的可靠性,本文基于双重差分法来识别假设条件进行模型设定的有效性检验。

1. 事前平行趋势检验

平行趋势检验是使用双重差分法最重要的前提,即在没有外在政策冲击的影响下,处理组和对照组的结果变量是沿着相同趋势发展的,此时处理组和对照组才具有可比性。基于此,本文使用1990年和2000年人口普查数据计算出1990年和2000年各地区流动人口占总人口的比重(本文认为1990年和2000年均为冲击发生之前),以1990年和2000年各地区流动人口比重作为被解释变量,核心解释变量不变进行估计。表4第1列报告了事前平行趋势检验结果,可以看到,交互项估计系数并不显著,说明贸易政策不确定性下降对政策冲击发生前处理组和对照组的外来人口迁移不会产生明显的影响。这意味着,本文的处理组与对照组满足事前平行趋势检验具有可比性。

表4 双重差分模型设定的有效性检验

2. 安慰剂检验

由于中国入世前贸易政策不确定性基本不变,因此其不会对中国入世前的区域人口迁移产生显著影响。本文选择中国入世前的1990年和2000年人口普查样本,改变政策发生的时间节点进行安慰剂检验。具体而言,使用1990年行业关税差额(非正常贸易关税与最惠国关税)以1990年地区-行业就业份额为权重构建1990年地区贸易政策不确定性指标(TPUc,1990);对于时间虚拟变量来说,Post95在1990年为0,2000年为1;被解释变量仍为1990年和2000年的各地区流动人口占总人口的比重。在这种情形下,如果交互项的估计系数显著,则说明存在着其他非观测因素对回归结果产生干扰。表4第2列显示,交互项TPUc,1990×Post02不显著,表明在中国加入WTO之前,贸易政策不确定性下降对区域人口迁移没有显著的影响,再次验证了本文估计结果的可靠性。

(三)稳健性检验

1. 更换贸易政策不确定性指标权重

基准回归中均是采用2000年不同地区可贸易部门的行业就业结构为权重构建地区层面的贸易政策不确定性,为了稳健起见,在表5第1列中采用1990年的就业结构作为权重。结果显示,交互项估计系数依然显著为正,表明贸易政策不确定性下降对外来人口流入具有显著的正向促进作用,这种促进作用是稳健的,这一结论不会随着权重的不同而改变。

2. 其它贸易政策不确定性指标

3. 控制其它政策和经济冲击

(1)国企改革和外资管制放松。除了中国加入WTO所带来的贸易自由化,同时期发生的国有企业改革和外资管制放松也可能会对人口迁移产生影响,因此本文在基准回归的基础上进一步控制了上述两个政策的影响。采用地区外资企业数量的对数值衡量同时期的外资管制放松政策,数据来源于《中国区域经济统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》;将企业非国有资本占总资本的比例简单平均到地区层面来表示国有企业改革,数据来自2000年和2005年中国工业企业数据库。表5第3列的回归结果显示,在控制了外资管制放松和国有企业改革政策后,核心解释变量的估计系数依然稳健为正,表明贸易政策不确定性下降显著促进了区域人口迁移,不受同时期其他政策变化的干扰。

表5 稳健性检验

(四)异质性分析

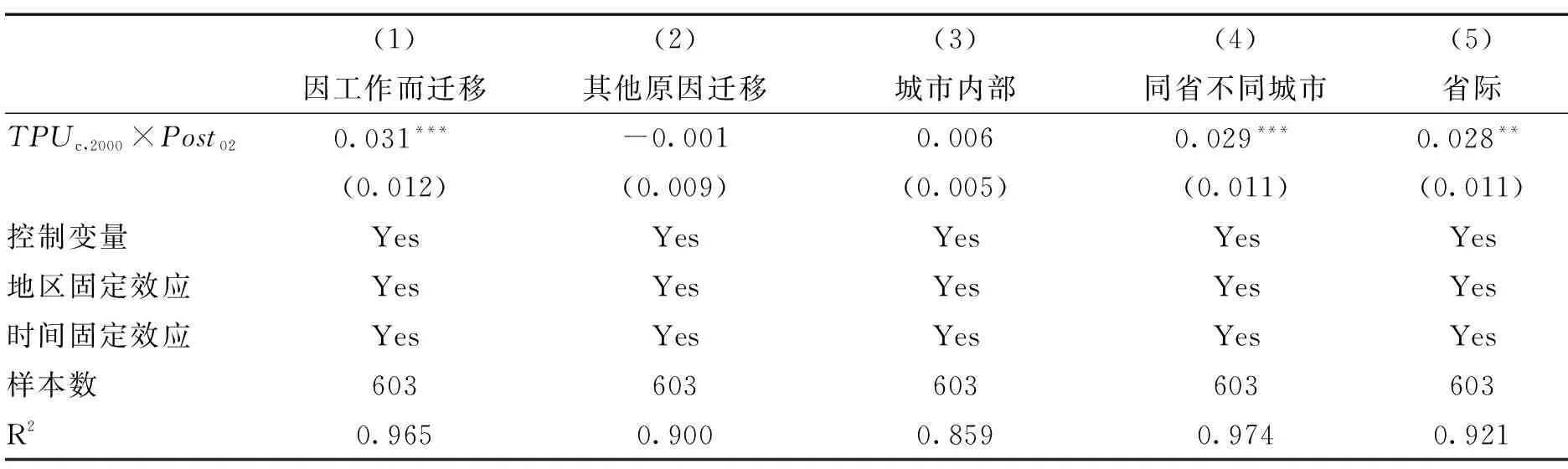

前文考察了贸易政策不确定性对区域人口迁移的平均影响效应,此部分通过引入流动人口的迁移原因、就业部门和迁移距离及方向来进一步研究外部贸易政策变动对区域人口迁移的异质性影响。

1.流动人口的迁移原因

2000年和2005年的人口普查(调查)数据均记录了流动人口离开户口登记地的原因,包括务工经商、工作调动、学习培训、婚姻迁入等。本文利用受访者的迁移原因将流动人口分为两类:一类为因工作而迁移的人口,其迁移原因为“务工经商”和“工作调动”;另一类为基于其他原因而迁移的人口,即迁移原因为“务工经商”和“工作调动”以外的任意原因。根据这两种类型,分别计算出各地区因工作而迁移的人口占总人口的比重以及因其他原因而迁移的人口占总人口的比重,作为被解释变量进行估计,回归结果报告在表6第1列和第2列。结果显示,贸易政策不确定性对区域人口迁移的影响在是否因工作而迁移和因其他原因而迁移之间存在明显的差异。贸易政策不确定性下降对因工作而迁移的流动人口产生了显著的促进作用,但对因其他原因而迁移的外来人口的影响并不明显。由此可见,相对于贸易政策不确定性下降幅度较小的地区,外来人口主要是基于工作原因流入到贸易政策不确定性下降较大的地区的,这也侧面印证了促进就业机会是贸易政策不确定性影响区域人口迁移的潜在路径之一。

2.迁移距离

个体在迁移时需要承担一定的时间和距离成本,迁入地与迁出地相距越远,个体所需要承担的迁移成本越高。由于不同的迁移距离所需承担的迁移成本不同,其会影响个体的迁移决策,本文基于2000年和2005年人口普查(调查)数据中流动人口的迁移信息,将人口流动划分为城市内部流动(migrate within a prefecture)、省内城市间流动(migrate between prefectures within a province)和省际流动(migrate between provinces)三种,表6第3列至第5列分别报告了对上述三种类型流动的估计结果(3)需要说明的是,表6第3列至第5列的被解释变量分别为城市内部流动人口占该城市总人口的比重、省内不同城市之间流动的人口占该城市总人口的比重以及省际流动的人口占该城市总人口的比重。。从表6第3列可以看出,交互项的估计系数不显著,说明贸易政策不确定性下降对城市内部的人口流动没有产生显著的影响;而对于省内城市间和省际流动来说,交互项的估计系数均显著为正,表明贸易政策不确定性下降显著促进了省内不同城市之间与省际的人口流动;但相比之下,省际流动的交互项估计系数相对较大且显著性更高,贸易政策不确定性下降对省际人口流动的促进作用相对更大且更明显。因此,贸易政策不确定下降对不同迁移距离的人口流动的影响存在明显差异。其实不难理解上述异质性结果,对于同一地区的个体来说,其受地区层面贸易政策不确定性的影响是相同的,即贸易政策不确定性下降带来的影响对同一地区的个体来说相同,而即使是地区内部流动也需要承担一定的迁移成本,因此个体在上述情况下更倾向于选择不迁移,故从地区层面来看,贸易政策不确定性降低不会对地区内部人口流动产生影响;根据这一逻辑,由于同一省份不同城市间产业结构可能是相对类似的,但不同省份之间的产业结构可能差异较大,贸易政策不确定性是通过各地区的产业结构来构建的,所以省际间贸易政策不确定性下降幅度的差异可能大于同一省份不同城市间的差异,导致个体会尽可能地选择与现住地相比贸易政策不确定性下降幅度较大的地区,也就是迁移距离较远的地区,使得贸易政策不确定性下降对省内不同地区之间人口流动的影响相对较小,对省际人口流动的影响相对较大。

表6 异质性分析结果

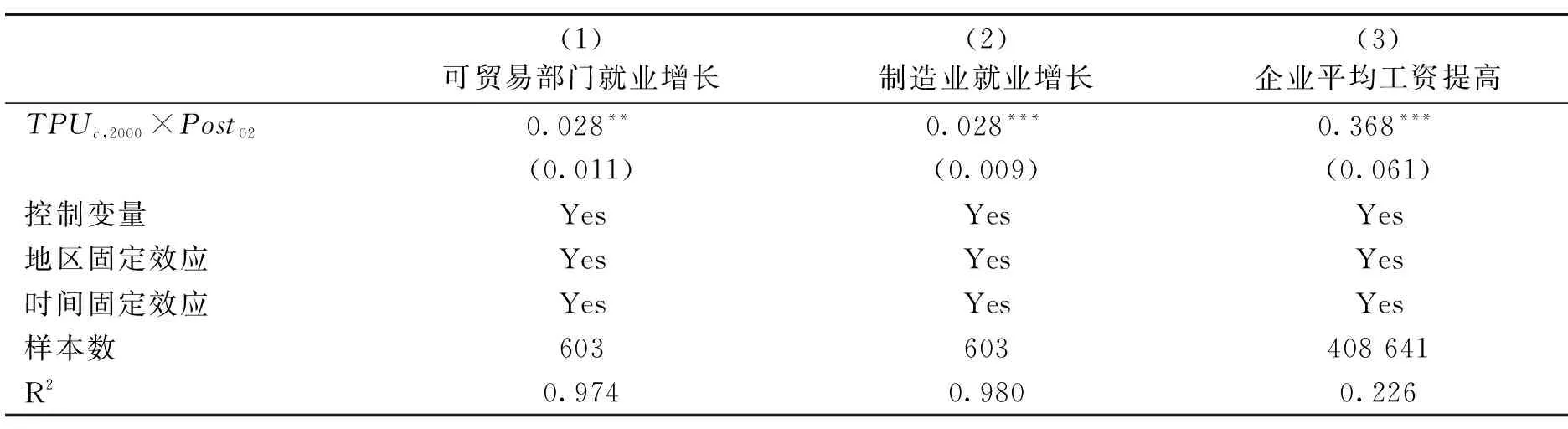

(五)影响机制检验

根据前文研究发现,贸易政策不确定性下降显著促进了区域人口迁移,并且这一结论具有很好的稳健性。然而,在通常情况下,个体的迁移决策与城市的就业机会和工资水平有关。已有研究表明,由于贸易政策不确定性下降引致的中国企业出口规模扩张,会导致企业生产规模扩大,进而增加企业的劳动力需求,主要表现为当地就业增长,就业机会增多又会推动大规模劳动力流入,从而影响区域人口迁移。为了检验地区就业增加是否是贸易政策不确定性下降促进区域人口迁移的影响渠道,本文使用可贸易部门就业人口占地区总人口比重和制造业部门就业人口占总人口比重来反映该地区的整体就业情况,回归模型设定如下:

(4)

式(4)中Jobct表示地区c在t年的就业情况,其他变量与式1相同。表7第1列和第2列报告了式(4)的回归结果。交互项均显著为正,表明贸易政策不确定性下降显著促进了地区可贸易部门和制造业就业的增长。换言之,中国加入WTO后贸易政策不确定性下降幅度较大的地区的可贸易部门就业率和制造业部门就业率相比于贸易政策不确定性下降幅度较小的地区经历了更大幅度的提升。

此外,贸易政策不确定性下降会导致企业平均工资提高[7]。在通常情况下,伴随着贸易开放,劳动力受更高收入的吸引迁移至沿海地区,使得沿海地区的流动人口规模急剧增加。据此,本文推测工资提高可能是贸易政策不确定性下降影响外来人口流入的重要渠道。由于地区层面工资数据缺失值较多,这里采用2000年和2005年中国工业企业数据库来考察地区贸易政策不确定性下降与企业平均工资的关系。具体而言,估计以下方程:

(5)

表7第3列汇报了对式(5)的回归结果。结果显示,交互项在1%水平上显著为正,表明贸易政策不确定性下降显著提高了当地企业的平均工资,这同李胜旗和毛其淋[7]的研究结论相一致。从估计系数的大小来看,贸易政策不确定性每下降1个百分点,则该地区的企业平均工资增加0.37个百分点。位于贸易政策不确定性分布10分位数的地区和位于90分位地区的贸易政策不确定性变化相差14个百分点,因此贸易政策不确定性下降导致受冲击较大地区的企业平均工资相对提高了5%。

表7 影响渠道

综上所述,贸易政策不确定性下降促进了地区就业增长和企业平均工资上升,就业机会的增加和收入的提高吸引了大规模劳动力迁移,从而有助于推动区域人口迁移。因此,贸易政策不确定性下降会通过就业增长和工资提升渠道显著促进外来人口流入,由此验证本文的假说2成立。

五、进一步研究:贸易政策不确定性、区域人口迁移与城市生产率

我们在前文详细研究了贸易政策不确定性与区域人口迁移的关系以及其背后的影响机制。与此相关的另一个重要问题是,地区外来人口增加最终会对城市经济发展产生怎样的影响?显然,对这一问题的深入探究,有助于系统地评估贸易政策不确定性变动的经济效应。

在这一部分,我们选取城市全要素生产率作为衡量城市经济发展(4)需要说明的是,本文基准回归部分以地区人均GDP作为控制变量,因此没有使用地区生产总值作为因变量。在拓展部份,我们采用城市全要素生产率衡量经济发展水平。的指标,设定如下回归模型来考察贸易政策不确定性对城市生产率的影响:

(6)

式(6)中TFPct为地区c在t年的全要素生产率。本文借鉴邵军和徐康宁的做法[31],采用DEA模型和Malmquist 指数方法,以地区生产总值和财政收入为产出变量,固定资产投资额和从业人员数为投入变量估算城市全要素生产率。其余变量与公式(1)相同。

表8第1列报告了对公式(6)的估计结果。可以看出,交互项在5%水平上显著为正,表明贸易政策不确定性下降显著提升了城市的生产率。估计系数显示,贸易政策不确定性下降1%,会使得地区全要素生产率上升0.5个百分点。若比较贸易政策不确定性下降分布25分位数与75分位数的两个城市,可以看到贸易政策不确定性下降使得前者的生产率比后者在中国加入WTO后提高了3.85%。

基于此,本文更感兴趣的问题是,贸易政策不确定性下降对城市全要素生产率的影响效应是否与区域人口迁移有关? 为了检验这一问题,我们以地区外来人口占总人口比重的中位数为划分标准,将总样本分为外来人口比重较高的地区和外来人口比重较低的地区两组,因变量仍是城市全要素生产率,分别对两个分样本进行回归,估计结果见表8第2列和第3列。结果显示,贸易政策不确定性下降对外来人口比重较高地区的城市生产率具有显著的促进作用,但对区域人口迁移较弱的地区没有产生明显的影响,从侧面印证了本文的假设。对此可能的解释是,贸易政策不确定性下降显著促进了区域人口迁移,而劳动力跨区域流动一方面促进了各地区的产业结构升级[32],从而有利于提高地区生产率;另一方面,贸易自由化会促使劳动力流动至高生产率的企业,提高了要素配置效率,进而推动整体生产率的增长[33]。

表8 拓展研究估计结果

综上所述,贸易政策不确定性下降推动了区域人口迁移,对于外来人口较多的地区,贸易政策不确定性下降对这部分地区生产率的提高产生积极的影响,表明贸易政策不确定性下降通过促进区域人口迁移提高了城市全要素生产率。

六、结论及政策启示

本文利用中国加入WTO后美国授予中国永久性正常贸易关系这一特殊事件形成的外生冲击作为准自然实验,揭示了贸易政策不确定性下降对区域人口迁移的影响,并借助2000年和2005年人口普查(调查)数据,运用双重差分法对之进行了实证研究,进而探究了城市包容性、贸易政策不确定性下降与人口流动之间的关系。本文得出以下结论:贸易政策不确定性下降显著促进了外来人口流入,且这种影响具有异质性,即贸易政策不确定性下降对因工作而迁移的流动人口呈现显著的正向促进作用,对因其他原因而迁移的外来人口没有产生明显的影响。同时,上述影响还存在地区分配效应,贸易政策不确定性下降对省际迁移的影响大于省内迁移。进一步的机制检验表明,贸易政策不确定性下降通过促进就业增长和提高工资推动了人口迁移。最后,本文还深入分析了贸易政策不确定性与区域人口迁移的经济效应,发现贸易政策不确定性下降显著提高了城市生产率,而人口流动在这之中发挥了重要的作用。

本文的研究结论具有重要的政策启示。首先,应注重贸易的要素再配置效应在国内的实践经验,进一步强调贸易自由化对国内劳动力市场高质量发展的积极意义,着力化解新时期以中美贸易摩擦为代表的贸易政策不确定性对人口迁移的负面冲击。其次,在外部贸易政策不确定性变动的背景下,要合理引导区域人口迁移,优化劳动力区域配置,着力形成全国统一的高质量劳动力市场。最后,要重视贸易政策不确定性对城市生产率的正面影响,有针对性地引导劳动力跨区域流动,将原本依托“人口红利”的经济发展方式转变为优化产业结构、提升劳动力配置效率的发展方式,以促进我国全要素生产率可持续增长,进而有助于经济高质量发展。