淮河流域干旱时空演变特征及成因

姚 蕊,夏 敏,孙 鹏,4,*,温庆志,刘果镍,梁媛媛

1 南京师范大学虚拟地理环境教育部重点实验室,南京 210023

2 安徽师范大学地理与旅游学院,芜湖 241002

3 资源环境与地理信息工程安徽省工程技术研究中心,芜湖 241002

4 北京师范大学环境演变与自然灾害教育部重点实验室,北京 100875

IPCC报告指出,近100多年来全球气温平均增加0.85℃[1],气温上升使得全球旱灾呈显著的增加趋势[1-2]。干旱是我国最常见和影响最大的气象灾害[3]。中国平均每年因旱受灾面积20.50×104km2,造成粮食损失16.26×1010kg[4]。淮河流域是我国重要商品粮基地[5],水旱灾害的频繁发生[6],严重制约了社会经济发展和国家粮食安全。因此,对干旱时空变化和成因的研究有利于提高防旱抗旱能力,保障我国粮食安全、促进经济和生态的可持续发展。

一些学者开展了干旱演变特征和成因分析的研究,Andreadis等[7]使用空间聚类方法提取干旱斑块,识别干旱事件,刻画干旱的时空变化规律。Xu等[8]基于多种干旱指数,使用三维聚类方法识别干旱事件的特征,综合分析干旱的时空变化的动态过程。干旱的研究仅从干旱历时、强度、面积等方面进行分析,缺乏对干旱事件时空演变和成因关系的分析,而大量研究表明,王艳玲等[9]研究发现南方气旋活动频数与上一年赤道东太平洋海温存在显著的正相关关系。强ENSO不仅造成中国东部夏季降水异常,而且能控制其他气候因子对东亚夏季风的影响[10],导致南涝北旱[11]异常气候现象。Sun等[12]研究发现La Nina现象、北大西洋涛动和青藏高原热力条件的相互作用导致了我国春季南方的严重干旱。刘学洋等[13]研究发现北极涛动和赤道附近东太平洋指数(Nino3.4)海域提前一年海温异常是滦河流域发生严重干旱的主要影响因子。陈文等[14]研究发现ENSO事件在El Nino发展位相的夏季,华北降水偏少易发生干旱,江淮流域降水偏多,容易形成洪涝。综上所述,干旱的时空演变特征、成因与海面温度有关[15],气候因子以“遥相关”的形式影响大气环流系统[16],进而影响到淮河流域旱涝情况。

本文基于SPEI指数与气候因子相结合,探讨淮河流域干旱与气候因子的相关关系,辨别影响淮河流域干旱的主要气候因子,揭示淮河流域干旱发生的时空变化特征及干旱发生的机制。在气候变化的背景下,为淮河流域干旱监测预警、生态环境建设以及社会经济发展提供理论支持和技术支撑。

1 研究数据与方法

1.1 数据

本文选取淮河流域149个气象站1962—2016年逐日最高温、日最低温、日降水量资料,数据来源于中国气象局(图1),所使用的数据均使用RClimDex程序进行严格的质量检测,不合格数据按缺测值处理,缺测值使用3次样条函数内插补齐。主要选取了气候因子:西太平洋指数(Western Pacific, WP)、西半球温水池(Western Hemisphere Warm Pool, WHWP)、跨尼罗指数(Traffic Nino Index, TNI)、双变量ENSO指数(Bivariate Enso Timeseries, BEST)、南方涛动指数(Southern Oscillation Index, SOI)、太平洋北美指数(Pacific North America, PNA)、北太平洋年代际震荡(Pacific Decadal Oscillation, PDO)、全球温度指数(Global Temperature index, GTI)、北太平洋模式(North Pacific, NP)、海洋尼诺指数(Oceanic Nino Index, ONI)、极端东部热带太平洋温度(Nino2)、东部热带太平洋温度(Nino3)、中东热带太平洋温度(Nino3.4)、中央热带太平洋温度(Nino4)、北太平洋震荡(North Annular Oscillation, NAO)和多变量ENSO指数(Multivariable Enso Index, MEI)。选取了美国气象环境预报中心(National Center for Environmental Prediction, NCEP)和美国国家大气研究中心(National Center for Atmospheric Research, NCAR)再分析资料:250 hPa、500 hPa、800 hPa位势高度数据,以及风速分量等数据。数据均来源于:http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.derived.html。

图 1 淮河流域气象站点分布

1.2 研究方法

1.2.1标准化降水蒸散指数(SPEI)

标准化降水蒸散指数(Standard Precipitation Evapotranspiration Index, SPEI)Vicente-Serrano等[17]2010年在SPI的基础上结合降水和温度变化提出,SPEI是对降水量与潜在蒸散量差值序列的累积概率值进行正态标准化后的指数。

本文采用Penman—Monteith公式计算1962—2016年逐日潜在蒸散量[18],然后计算逐月降水与蒸散的差值Di,即

Di=Pi-PETi

(1)

式中,Pi为月降水量(mm/月);PETi为月潜在蒸散量(mm/月)。通过叠加计算建立不同时间尺度气候学意义的水分盈亏累积序列,即

(2)

式中,n≥k,k为时间尺度(月),n为计算次数。

对Di数据序列进行正态化处理,计算每个数值对应的SPEI指数。其中,标准正态化拟合采用Log-logistic分布模型,并得到不同时间尺度的SPEI指数。依据中国气象局制定的SPEI干旱等级划分标准[19]对研究区干旱等级进行划分。

1.2.2干旱的定量表征

干旱的定量表征通过其属性来表示,主要包括干旱事件和干旱重心[8]。

(1)干旱事件

本文干旱事件定义为:SPEI<-0.5,其值越小表明干旱强度越强。

Q=SPEISPEI≤-0.5

(3)

式中,SPEISPEI≤-0.5为小于-0.5的SPEI值。

(2)干旱重心

干旱重心表示为干旱事件在三维时空域中的位置(经度、纬度、时间)。采用MATLAB图像处理函数regionprios提取干旱事件的重心。

1.2.3小波分析

小波函数φ(t)指具有震荡特性、能够迅速衰减到零的一类函数,定义为

(4)

小波函数是小波分析的关键。文章采用Morlet小波分析淮河流域SPEI值与气候因子的周期变化特征,Morlet小波具有良好的时、频域局部性,展现时间序列的精细结构,显现出隐含在序列中随时间变化的周期[20-21]。

1.2.4旋转经验正交函数分解

旋转经验正交函数分解(Rotated Empirical Orthogonal Function, REOF)是对时空向量场进行EOF分解基础上,对原矩阵进行极大方差旋转(正交旋转),使同一空间模态下高载荷向量场均集中在部分区域的少数变量中[22-23]。经旋转之后的特征场在时间上更为稳定,空间分布结构更为清晰,更能突出气候要素在空间上异常分布的局域特征。

1.2.5主成分分析

主成分分析[24](Principal Component Analysis, PCA)于1901年由Pearson提出,Hotelling推广到随机向量。主成分分析主要对协方差矩阵进行特征分析,在数据降维的同时保持数据贡献最大。

2 淮河流域干旱与气候因子特征分析

2.1 淮河流域干旱空间演变分析

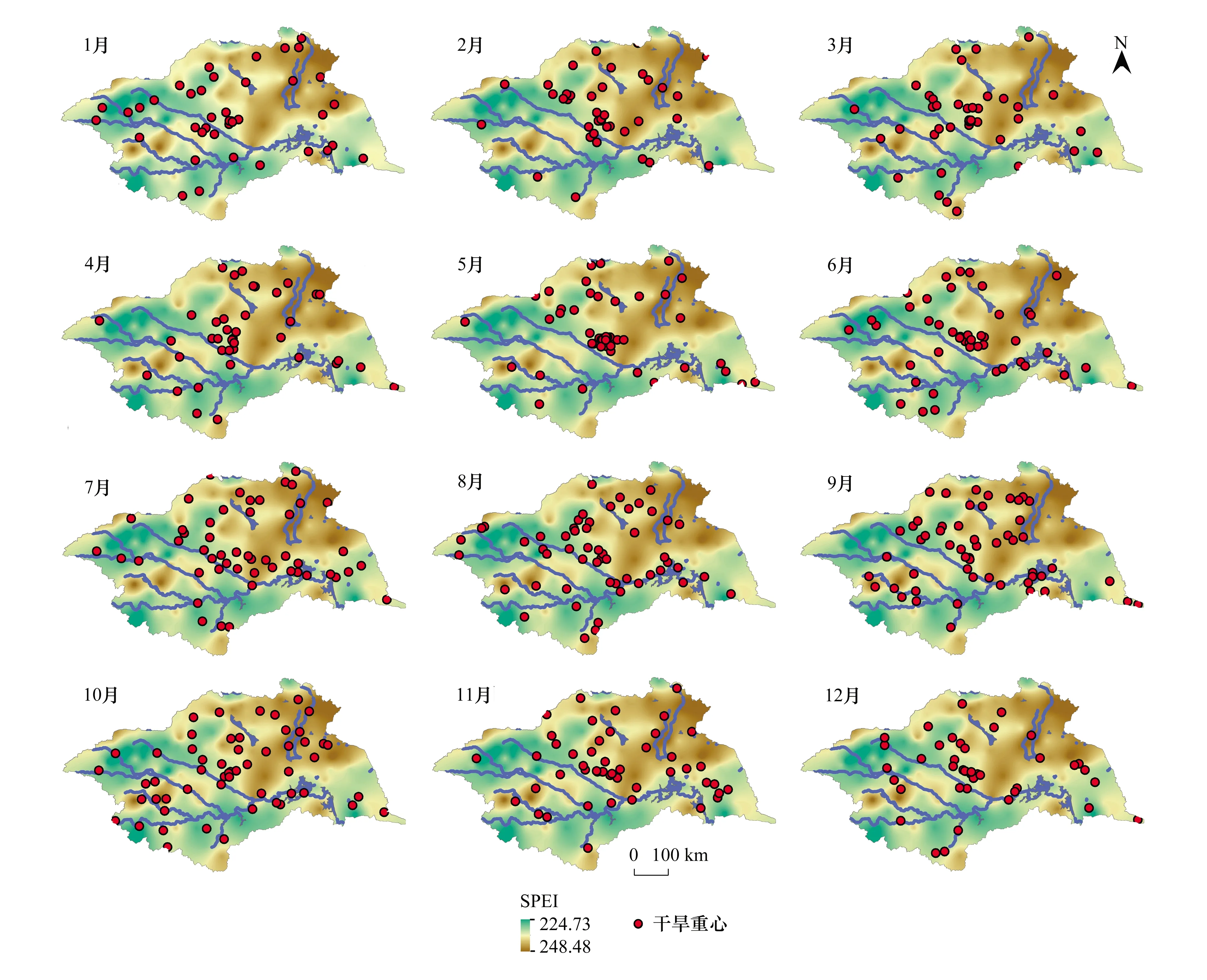

图2是基于SPEI的1962—2016年月尺度干旱时空发展过程。从整体来看,干旱重心空间分布从流域中心向四周减少,且大多沿河流分布,干旱过程表现为:全流域性干旱—局部干旱—全流域性干旱的变化。从季节来看,春季主要干旱重心在淮河流域中部,少数沿河流分布,表明春季干旱为全淮河流域的,局部区域春旱发生较少;夏季干旱主要发生的淮河流域中部,并渐次南移,表明夏季干旱的演变由全流域到局部演变,且淮河流域南部区域夏季干旱;秋季干旱重心较均匀地分布于各区域,表明淮河流域干旱从区域性干旱转变为局部性干旱,东北部和西部干旱增加;冬季干旱重心空间分布又开始从局部发生干旱转向全流域性发生干旱。

图2 1962—2016年淮河流域月尺度干旱重心空间分布

图3是基于SPEI的1962—2016年年际干旱时空发展过程。从整体来看,淮河流域中部干旱重心分布最多,向四周扩散,且有年际变化。1962—1969年主要沿西北—东南的线路分布,全流域性干旱虽然经常发生,但是局部干旱也比较严重;1970—1979年淮河流域干旱严重,以局部干旱为主,全流域性干旱减少,干旱重心分布转移到中部以及西部,东部较少;1980—1989年干旱重心分布较为均匀,以局部发生干旱为主,全流域性减少,较之前十年,西部的变化不大,东部急剧增长;1990—1999年,干旱重心分布中部增多,东部分布迅速减少,中部和西部增多;2000—2009年,干旱重心分布东部明显增多,西部减少,东南部增加明显,干旱以全流域性为主,局部减少;2010—2016年,干旱分布中部较多,干旱重心空间分布向北转移。这与方国华等[25]研究发现干旱整体向西北方向迁移结果一致。

图3 1962—2016年淮河流域年代际干旱重心空间分布

图4是基于SPEI的2013年干旱时空过程。2013年干旱重心从西北部—中部—西南部—中部这一次序发生变化,上半年淮河流域干旱重心分布在中部、西部,下半年主要集中在中部、东北部。而中部地区较西北地区干旱程度低,当干旱中心在西部发生的时候,SPEI累积值较高,当干旱重心分布在中心位置的时候,SPEI累积值较低,虽然中部干旱发生次数多,但是干旱程度较西部低。主要是因为当淮河流域全流域性发生干旱的时候,干旱程度都比较低,而当局部发生干旱的时候,往往比较严重。春季发生严重的干旱,干旱面积覆盖了流域的58%,主要集中在中部和西部;夏季干旱面积覆盖流域48%,主要集中在西南部中部;秋季干旱面积覆盖了流域54%,干旱重心从东南向西北转移,对应的干旱面积也呈现出“低-高-低”;冬季干旱面积覆盖了流域34%,分布比较分散,干旱逐渐减少。

图4 2013年淮河流域干旱时空变化

2.2 气候因子对干旱空间特征的影响

根据南方涛动指数(SOI)对1962—2016年的冷暖事件进行划分[26]。研究期间共发生冷暖事件36次,其中,冷、暖事件分别发生了16次和20次。暖事件发生的总频次高于冷事件。从持续时间来看,暖事件在1970.3—1972.3持续了最长的25个月,而冷事件于1977.1—1978.4持续了最长的15个月;从发生的季节来看,冷事件主要开始于夏、秋季节,而暖事件主要发生于春、夏季节;发生冷暖事件较为频繁的季节为秋季与冬季,且冷暖事件大多在春季时结束,占总事件41%。

图5 南方涛动指数冷暖事件的划分

图6是干旱在气候因子冷暖期内累积值、出现次数百分比的差异。由图可知:在不同冷暖事件下,淮河流域干旱累积值、出现次数的差异性不同。淮河流域干旱在暖期高值出现在中部及西南部,冷期高值出现在东北部。在不同位相时,对淮河流域干旱的影响不同,空间分布也具有差异性。当处于SOI冷期时,当处于SOI冷期时,淮河流域东北部、西北部易发生干旱,当处于SOI暖期时则是中部及西南部易发生干旱。相较于SOI暖期,淮河流域干旱在SOI冷期发生次数更大且易发地区更集中。在1962—2016年的SOI冷期内,淮河流域受影响较显著东北部超过50%,最显著的地方达到了60%。当处于SOI暖期时,淮河流域干旱分布较为均匀,与冷期相反,主要集中在中部和南部。从干旱累积值可知,干旱值暖期>冷期,这与暖事件>冷事件发生次数结果相一致;从干旱处出现次数比可知,冷事件>暖事件处出现次数比。

图6 干旱在气候因子冷暖期内累积值、出现次数百分比的差异

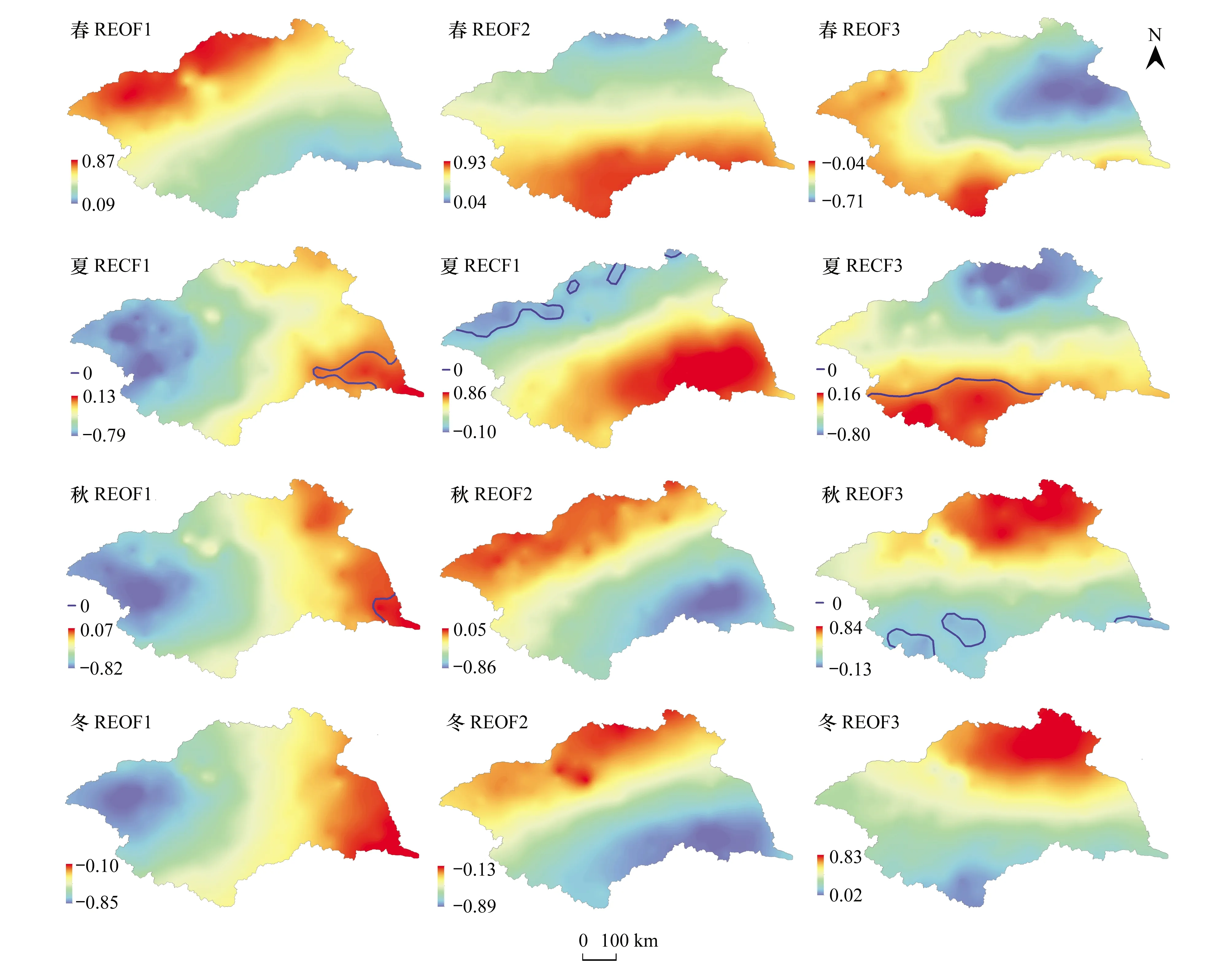

对SPEI指数进行旋转经验正交分解,前3个模态的累积解释方差均超过了总方差的50%,选择REOF旋转下的前3个模态(REOF1, REOF2, REOF3)。前3个主要特征向量的方差累积贡献率分别达85.3%,65.2%,69.4%和87.4%。

前3个模态的空间分布如图7所示,春季和冬季空间模态全流域值一致为正值或负值时,表明淮河流域干旱分布一致性。夏季第一模态中零线纵向将淮河流域分为东西两部分,干旱具有东多(少)西少(多)的分布型,淮河流域西部有显著的逐年递减趋势,而东部则有逐渐增大的特点;第二、三模态零线横向将淮河流域分为南北两部分,淮河流域以零线为界干旱呈相反的北多(少)南少(多)分布型式,淮河流域西部有显著的逐年递减趋势,而东部则有逐渐增大的特点。秋季第一模态与夏季一致,第二模态全流域值一致,第三模态则与夏季相反,零线横向将淮河流域分为南北两部分,表明在不同模态下,淮河流域干旱空间分布类型不同。而在空间中,春夏秋冬的空间模态分布大体具有一致性,第一模态空间呈经向分布,第二模态空间呈纬向分布,第三模态空间呈纬向分布。

图7 淮河流域春夏秋冬干旱空间特征

2.3 气候因子对淮河流域干旱变化影响

气候因子对淮河流域干旱的影响(图8)从空间特征来看,气候因子WP与淮河流域干旱相关关系为正相关,从东北部向西南部递减,且都通过了0.05的显著性检验。MEI、BEST、GTI、Nino3.4、Nino3、PNA、Nino4、ONI、Nino2、TNI和WHWP对淮河流域干旱的影响从东南到西北递减,对淮河流域干旱呈现东正西负的相关关系,这与图7淮河流域干旱存在东西相反型的结果相符。其中MEI、BEST、Nino3.4、Nino4、ONI在淮河流域南部呈显著正相关,说明气候因子影响淮河流域南部干旱,Nino3、Nino2、WHWP则影响淮河流域东南部干旱。GTI、PDO则对淮河流域南部干旱呈正相关关系,对淮河流域北部呈负相关关系。研究表明PDO为冷位相时,造成淮河流域夏季降水偏多,呈现负相关关系,反之PDO为暖位相时,造成淮河流域降水偏少,呈现正相关关系[27],这与图7淮河流域干旱存在南北相反型的结果一致。SOI则与上述气候因子相反,与淮河流域干旱从南向北递增,且南部呈显著负相关关系。

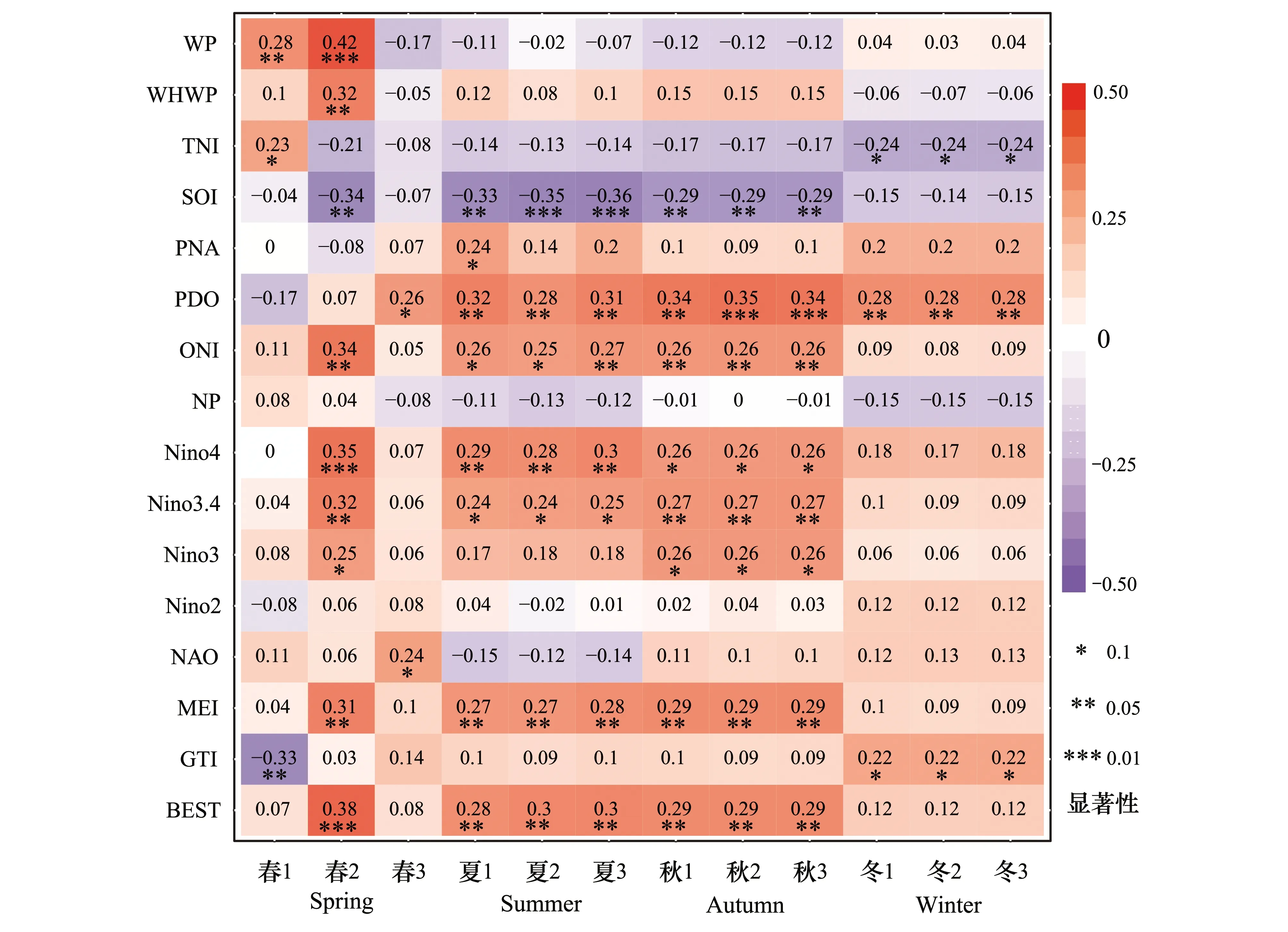

图8 气候因子与淮河流域干旱的遥相关关系

从时间特征来看,气候因子与季节干旱时间分量的关系如图9所示。由图可知,PDO、ONI、Nino4、Nino3.4、MEI、BEST与干旱均呈正相关关系(P<0.05),SOI、TNI与干旱则呈负相关关系(P<0.05)。SOI与PDO、ONI、Nino4、Nino3.4、MEI、BEST等气候因子均为负相关(P<0.01)。PDO与夏季、秋季和冬季干旱呈显著正相关关系(P<0.05),而与春季干旱存在负相关关系(P<0.1)。SOI与当年淮河流域干旱呈负相关关系(P<0.05),在夏季和秋季呈显著相关关系(P<0.05),冬季干旱的变化则呈不显著相关关系(P>0.1)。与淮河流域春夏秋冬时间分量与气候因子之间的相关关系看,淮河流域主要影响因子是SOI、PDO、ONI、Nino4、Nino3.4、MEI、BEST等气候因子。

图9 REOF春夏秋冬时间分量与气候因子之间的相关关系

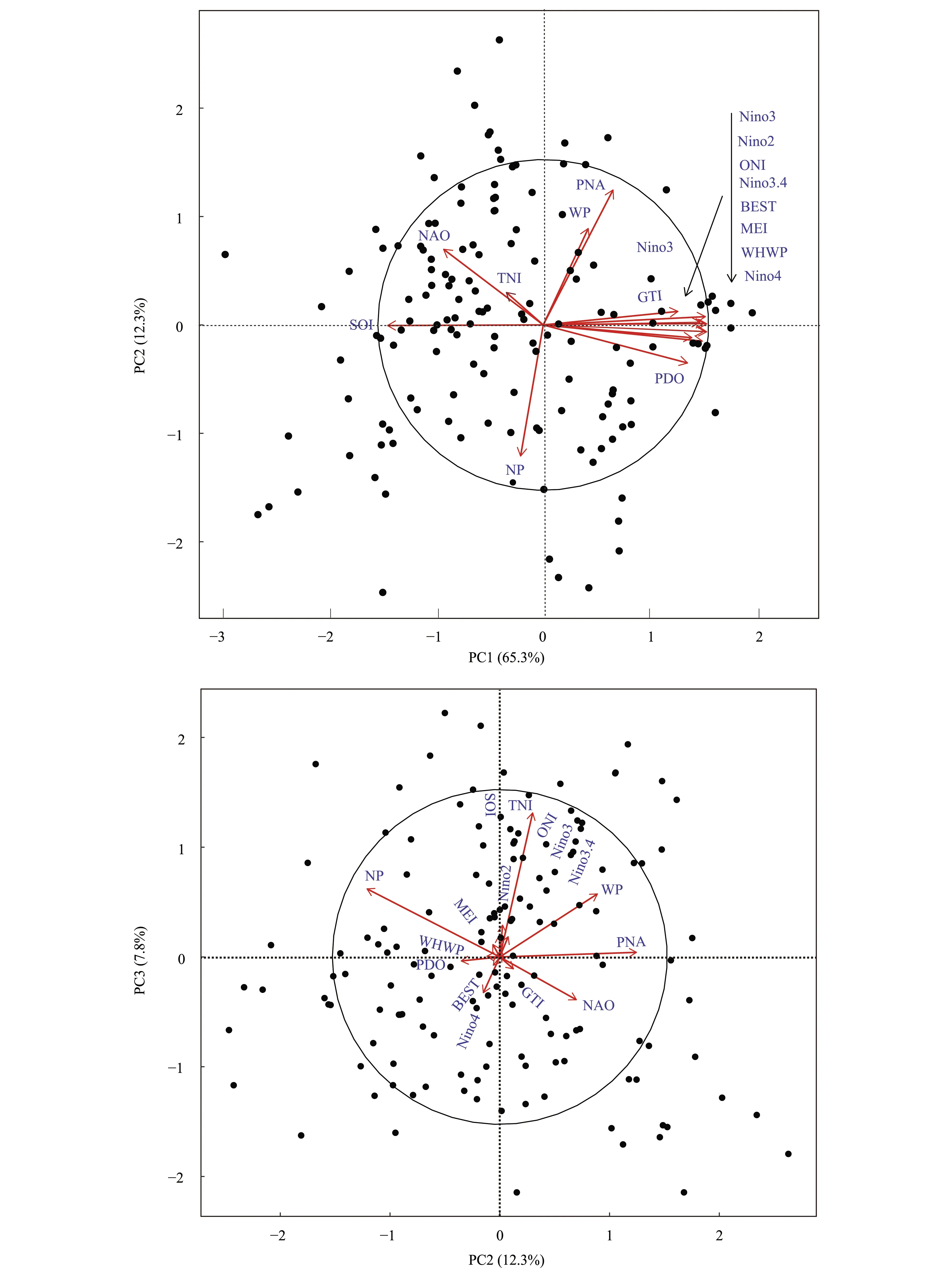

对SPEI与气候因子进行主成分分析得到特征值及主要贡献率(表1)。由于前三个主成分的累积贡献度>85%,且第四个成分<5%,本文选择前3个成分。前3个主要成分的累积贡献率分别达65.3%、77.6%和85.4%。

表1 前3个成分的特征值及主要贡献率

由图10可知,对SPEI与气候因子相关系数进行主成分分析。第一主成分与WP、WHWP、BEST、PNA、PDO、GTI、NP、ONI、Nino2、Nino3、Nino3.4、Nino4和MEI呈正相关关系,与SOI、NAO和TNI呈负相关;第二主成分与ONI、Nino3、Nino3、Nino3.4、Nino2、PNA、NAO、TNI、WP和GTI呈正相关关系,与PDO、SOI、WHWP、BEST、NP、ONI、Nino4和MEI呈负相关关系;第三主成分与ONI、Nino3、Nino3、Nino3.4、Nino2、PNA、TNI、SOI、WHWP、NP、ONI、WP和MEI呈正相关关系,与PDO、Nino4、NAO、BEST、和GTI呈负相关关系。由图可知:气候因子对淮河流域干旱的影响主要是SOI> Nino3.4> ONI> Nino2> BEST> MEI> Nino3> WHWP> GTI> Nino4> TNI> PDO> NAO> WP> NP> PNA。

图10 气候因子主成分分析

2.4 SPEI值和气候因子的周期特征分析

从图11可知,表征淮河流域干旱春、夏、秋、冬SPEI和SOI、PDO、Nino3.4、MEI、Nino3气候因子在不同时间段呈现出不同的振荡周期和显著性水平。春季在1965—1969年和1977—1983年存在2—3.5年、2.5—4.5年显著周期,夏季在1983—1989年存在4.4—4.7年、3.0—3.5年显著周期,秋季在1995—2005年存在3.1—3.2年和3.5—4.2年显著周期,冬季在1968—1976年、1983—2001年存在3.5—4年和4—5年显著周期,SOI在1967—1973年和1976—1988年存在3.4—4年和3.7—4.5年显著周期,PDO在1983—1999年存在3.5—3.8年和4—4.5年显著周期,Nino3.4在1968—1973年和1982—1996年存在3.5—4年和3.7—4.5年显著周期,MEI在1982—1998年和1967—1974年存在3.7—4.5年和3.4—4年显著周期,Nino3在1968—1973年、1982—2000年存在3.5—4年和3.7—4.6年显著周期,均通过置信水平为95%的红噪声检验。春季在1970年左右与各气候因子相对应,夏季则不明显,秋季对应在2000年代左右,冬季与各气候因子最为贴近,在1970年代左右和1980—2000年的周期3.5—4.5a左右显著周期。

图11 淮河流域SPEI值和气候因子的周期分析

2.5 环流特征对淮河流域干旱影响分析

选择1948—2016年的NCEP/NCAR再分析资料,春夏秋冬250 hPa、500 hPa、850 hPa位势高度进行分析。

春季位势高度进行REOF分解发现(图12),在250 hPa层面上,位势高度成“高-低-高”的纬向分布,最高值在赤道附近,淮河流域位于中心的北部;在500 hPa层面上,位势高度成“高-低-高”的分布,最低值在蒙古附近;在850 hPa层面上,位势高度场成“高-低-高”的纬向分布,最低值在蒙古附近,淮河流域位于中心的东南部。淮河流域在850 hPa与250 hPa位置呈现相反型,在850 hPa中来自北半球极地和高纬度地区的气流,从淮河流域北部和西部蔓延,导致淮河流域春季北部气温较南部高;而淮河流域在250 hPa中从印度洋和孟加拉湾的气流逐渐减弱,造成淮河流域春季南部降水较北部多,故淮河流域北部较南部多春旱。这个结果与马开玉等[28]发现淮河流域北部较南部多春旱一致,也与图3干旱重心移动的轨迹变化相符合。

夏季位势高度进行REOF分解发现(图12),在250 hPa层面上,夏季存在两个异常,一个异常反气旋大体位于50°N附近,另一个异常反气旋大体位于40°N附近。蒙古境内存在明显的异常反气旋性环流,气旋中心位势高度增加趋势显著,这种异常表明了在夏季,东亚地区从高纬度到低纬度区域形成的“低-高-低”型位势高度异常。在500 hPa层面上,从高纬度到低纬度呈现“低-高-低”型分布,下沉气流依然盛行,淮河流域形成西高东低的态势,不利于降水的发生。这与250 hPa分布基本一致。在850 hPa层面上,850 hPa位势高度场上东亚地区从高纬度到低纬度存在“低-高-低”型分布。在这种位势高度场布局下,蒙古气旋偏弱致使我国西路水汽输送减弱[29],而在风矢量异常上,淮河流域被异常偏北风覆盖,夏季风经向分量的偏弱,来自低纬海洋的暖湿水汽输送减弱[30],降水减少。淮河流域受副热带高压控制西移和梅雨锋的偏南[31-32],晴热少雨,进入伏旱。

秋季位势高度进行REOF分解发现(图12),在250 hPa层面上,位势高度成“北低南高”的纬向分布,位势高度表现为负异常达到0.02,最高值在赤道附近,呈现南北相反型;在500 hPa层面上,位势高度成“低-高-低”的经向分布,呈现东西相反型,淮河流域处于高压东部,受大陆暖高压控制,盛行西北气流,不利于降水出现;在850 hPa层面上,位势高度场成“高-低-高”纬向分布。位势高度最低值在内蒙古地区,偏北风与偏南风在淮河流域处交汇,西侧受来自印度洋和孟加拉湾的气流,增温增湿,东侧受北方的干冷气团所控制,干旱少雨。

冬季位势高度距平场REOF分解发现(图12),在250 hPa层面上,位势高度成“北低南高”的纬向分布,位势高度表现为正负异常达到0.04,正异常位于东北地区,负异常则位于青藏高原,呈现东西相反型;在500 hPa层面上,位势高度成“低-高-低”的经向分布,呈现东西相反型;正值位于中国东北区域,淮河流域处于反气旋的南部,盛行东南风,淮河流域带来太平洋气流增温增湿,从东部向西部递减。在850 hPa层面上,位势高度场成“由低到高”纬向分布,位势高度表现为正负异常达到0.075,负异常位于西伯利亚。冬季西伯利亚高压南下,风力逐渐减弱[33],当移动到淮河流域时,气团干冷,盛行下沉气流,多晴朗少云天气,易引发干旱。

图12 春夏秋冬250、500、850 hPa位势高度REOF第一模态空间分布和平均风场分析

3 讨论

在气候变暖背景下,SPEI指数在淮河流域的干旱监测与分析中具有较好的适用性[34]。淮河流域干旱主要呈现全流域性干旱—局部干旱—全流域性干旱的变化。不同季节干旱重心的演变路径不同,随着干旱面积的增大,干旱重心向流域中心移动。淮河流域位于南北气候过渡带,冬春干旱少雨,降水量减少[37],容易造成全流域干旱的发生,夏季炎热多雨,呈现先洪后旱、旱涝交替的局面,受副热带高压长期控制,全流域爆发干旱[35];秋季干旱重心向北方转移,受流域降水南多北少的空间分布影响,王岽等[36]研究表明淮河流域受降水空间分布影响,干旱程度北部>南部。

而大气环流的规律性运动和异常是形成淮河流域干旱的重要原因,不同冷暖期间,对淮河流域的影响不同。当气候因子(ENSO)位于低相位时,赤道东太平洋海温增高、西太平洋海温降低,东亚季风减弱,西太平洋副热带高压位置南移,使得中国主要季风雨带偏南,淮河流域降水减少[37]。干旱在1970年代、1990年代和2000年代存在2—5年显著周期(P<0.05),气候因子在3.4—4.5年存在显著周期(P<0.05)。干旱和各气候因子具有相似的震荡周期变化,说明气候因子促进淮河流域干旱的变化,并对淮河流域干旱在较短年际周期交替上有着重要的作用。

而张岳军等[38]研究发现太原地区的干旱与NAO、WP、PDO和PNA 4个大尺度因子都具有6—12年年代际主共振周期。SOI与当年淮河流域夏季和秋季干旱呈显著负相关关系,当处于SOI冷期时,淮河流域东北部、西北部易发生干旱,当处于SOI暖期时则是中部及西南部易发生干旱。王月等[39]研究发现PDO、IOD是影响淮河流域夏季降水的关键因子,各气候因子的冷暖位相单独及联合对淮河流域夏季降水的影响不同,PDO的冷期以及NAO、IOD冷位相使流域北部的夏季降水量呈显著增加趋势,PDO分别联合ENSO、NAO和IOD的冷、暖位相对流域北部地区和淮河上游地区的夏季降水影响显著。这与淮河流域中模态出现南北相反型分布相对应,而MEI、BEST、GTI、Nino3.4、Nino3、PNA、Nino4、ONI、Nino2、TNI和WHWP等气候因子对淮河流域干旱的影响从东南向西北递减,干旱模态呈现东西相反型。这与淮河流域中模态出现南北相反型分布相对应,而MEI、BEST、GTI、Nino3.4、Nino3、PNA、Nino4、ONI、Nino2、TNI和WHWP等气候因子对淮河流域干旱的影响从东南向西北递减,干旱模态呈现东西相反型。

本文从气候因子、大气环流等方面探讨了其对干旱的影响,但这不足以阐述干旱发生的所有原因,形成干旱的原因还有很多,如下垫面因素、水利工程等,有待进一步的研究。

4 结论

本文基于SPEI指数对淮河流域1962—2016年从多种时间尺度的干旱特征进行了分析,从干旱与气候因子的关系、周期特征、干旱的空间分布和环流特征等定量分析淮河流域干旱特征,揭示了淮河流域干旱发生的时空变化特征及干旱发生的机制原因。主要有以下结论:

(1)从干旱的演变轨迹看,干旱重心从淮河流域中心向四周移动。干旱主要是从全流域性发生干旱向局部发生干旱转变,再转向全流域性发生干旱的变化。2013年干旱重心从西北部—中部—西南部—中部发生变化,干旱重心随着面积的增大(减少)向中心(边缘)移动。

(2)气候因子对淮河流域干旱遥相关分析可知,PDO、ONI、Nino4、Nino3.4、MEI、BEST与SPEI均呈正相关关系(P<0.05),SOI、TNI与SPEI则呈负相关关系(P<0.05)。气候因子对淮河流域干旱的影响主要是SOI> Nino3.4> ONI> Nino2> BEST> MEI> Nino3> WHWP> GTI> Nino4> TNI> PDO> NAO> WP> NP> PNA。

(3)春季和冬季干旱全流域一致型,夏季和秋季干旱具有东西相反的分布型,南北相反分布型式,在不同模态下,淮河流域干旱空间分布类型不同。而在空间中,春夏秋冬的空间模态分布大体具有一致性,第一模态呈经向分布,第二模态呈纬向分布,第三模态呈纬向分布。

(4)从年周期看,淮河流域干旱周期时段主要集中在1970年代、1990年代和2000年代,而周期主要存在2—5年显著周期,SOI、PDO、Nino3.4、MEI、Nino3气候因子存在3.4—4.5年显著周期。

(5)分析环流特征对淮河流域干旱的影响发现,淮河流域干旱变化春季高纬度地区的气流南下,遇上印度洋和孟加拉湾的气流北上造成南湿北干;夏季蒙古气旋偏弱和异常偏北风覆盖造成干旱东干西湿;秋季受大陆高压控制,偏北风和南风相互影响造成东干西湿;冬季盛行下沉气流和盛行东南风造成东湿西干。