即物的便宜主义

坂本一成东京工业大学名誉教授,Atelier And I 坂本一成研究室主持建筑师。

郭屹民东南大学建筑学院副教授、硕士生导师,结构建筑学研究中心主任。

水雁飞直造建筑事务所主持建筑师。

奥山信一东京工业大学教授。

王方戟同济大学建筑与城市规划学院教授,上海博风建筑设计咨询有限公司主持建筑师。

久野靖广Atelier And I 坂本一成研究室建筑师。

2017年11月24日,在参观了大乐之野庾村民宿和七园居之后,坂本一成、奥山信一、郭屹民、王方戟、水雁飞、久野靖广,就两座建筑中意图消解材料或物之上具有的社会或文化意义的做法,也就是“即物性”这一话题,从特定功能与空间安排关联之意义的角度,分析两座建筑在设计起点上的基本空间构成关系,并在如何突破设计的“类型”、细节的相对性意义、设计之精确性等方面进行了探讨,郭屹民为对谈进行了翻译。

On November 24,2017,after visiting the Lost Villa Boutique Hotel in Yucun and Septuor,Kazunari Sakamoto,Okuyama Shinichi,Guo Yimin,Wang Fangji,Shui Yanfei and Kuno Yasuhiro talked about the practice of eliminating the social or cultural significance on materials or objects in the two buildings,that is the topic of "practicality".From the perspective of the significance of the relationship between specific functions and spatial arrangements,they analyzed the basic space composition relationship of the two buildings at the design starting point,and discussed how to break through the "type" of design,the relative significance of details and the accuracy of design,and Guo Yimin translated the conversation.

1 从细节谈起

坂本一成:

刚才路上我们说到了“即物的便宜主义”这个词。七园居门厅入口处类似实木饰面与涂料之间阳角交接的这种处理便是非常明显的例子之一。这座房子是一个比较整体的酒店,但通过一些方式,比如让走进大堂的人进房间之前先通过室外,使房间与房间之间又产生了距离,这是建筑师很努力地在进行设计的表现之一。

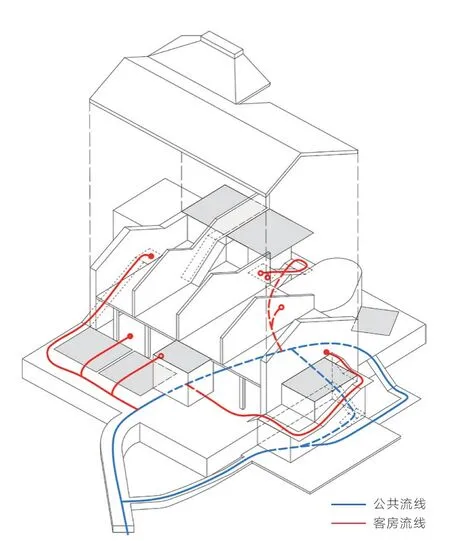

大乐非常明显的意图是将室内各处通过一种柔软的方式连成一个整体,这与七园居的做法不同。七园居希望通过外部和内部的转换,改变其中房间和房间的关系,而同时它们又是整合在整体结构之中。我注意到介绍设计的资料中,最重要的是一个流线分析图。建筑师希望用流线将房间之间的距离拉开,流线是这个设计的出发点。因而,这两个设计在空间的结构上使用了两种完全不同的处理方式。

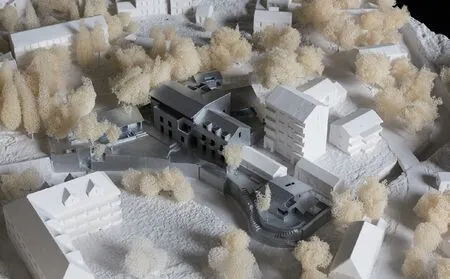

大乐的出发点是以场地上原有农舍的占地投影(Footprint)为基础来做设计。建筑虽然是全新的,体量也有所调整,但是将原来农舍的体量意象保留了下来。

为什么说七园居设计中带有“即物的便宜主义”呢?设计中原来农舍的结构架构是被保留下来的。从设计的角度来看,老的结构构架是一个出发点,也是一个已经成型的物理制约。建筑师利用这个架构,通过流线的重新组织,在它的基础上形成了另外一套功能体系。因为原来的要素被最大化地用在新的房子里面,这样一种方式,我们当然可以认为是一种便宜主义的做法。从出发点来看,这两座房子就是非常不同的。

还有一个就是功能要求(Program)的差异。大乐是一个小型的高级精品酒店,以商业模式进行开发,并以获取利益为目标,是一个很商业化的酒店。而刚才我了解到,七园居中,除了营业用途外,业主也偶尔会来居住或接待自己的客人,因而它不是以商业盈利为唯一驱动。所以,七园居更接近于民宿的性格,设计中房子尺度的控制及使用方式自然和大乐很不一样。在我看来,这两座房子应该可以代表中国乡村民宿或旅馆的两大类型。

七园居入口空间 © 碳普洱

大乐西北角街景 ©陈颢

在细节和材料处理上,这两个房子表达出两种完全不同的性格,而只看一座建筑很难评价两位老师的设计方式。仅从这两座建筑中看到的是,大乐呈现出一种精致、细腻的设计作风。七园居则表达出一种即物性,但又是带有便宜主义态度的即物性处理。两者之间没有价值判断上的好与坏,都是在建筑学中可以成立的方式。在碰到其他业主及建筑类型,当设计条件不同的时候,两位老师的设计方式及态度也肯定会有所改变。对于这两座房子来说,设计的自由度还是比较大的。也许它们之中很好地体现了你们的设计态度及设计方式,也已将你们各自不同的性格表达得比较彻底吧?但我没看到过你们的其他设计,这方面不好下判断。

在我看来,这两座房子在设计上应该都是非常成功的。它们都让我看到了业主及场地对建筑的不同要求,也都在设计和细节中将这些要求呈现了出来。如果说这两个设计态度是两个极端的话,我做设计的话会选择走在中间,这样我会觉得很有意思。极端不是贬义词,走到极端表示了一种明确的性格。从性格上讲,我一直很难走到极端,所以我也很羡慕你们。

王方戟:

七园居的设计中,虽然很多是按照具体要求进行构思,但设计方法中也有地方受到老师们设计思考的启发。比如Egota住宅中那种通过将居住直接与城市空间连续,而让人获得处于环境中的一种自由感的做法就对我们很有启发。这是对我们早已习惯并奉为典范的、具有空间层级关系的居住空间设计套路非常好的批判。七园居虽然在乡村,但也尝试了这种将居住与室外环境进行连续的做法。

坂本一成:

我认为由于你比较在意“即物的便宜主义”这样的方式,很多地方会按照这个线索展开,才得到最后这样的设计。所谓的启发,应该还是其次。七园居与其说居住与外部空间之间的连续有意思,还不如说整个建筑的空间构成更有意思。比如,一般乡村的度假酒店中都会有门厅,相对高级的酒店会有好几栋建筑,客房布置得比较分散。像这类酒店那样,七园居也有一个门厅,也有相互之间有一定距离的客房。但是从空间构成上看这些客房却抱在一起,相互之间形成了一个整体。你们找到了一种居于一体化与分散化之间的构成方式,是这个旅舍最有趣的地方。

七园居模型 © 博风建筑

大乐模型 ©陈颢

王方戟:

奥山老师曾经谈到,他设计的房子需要有一个抽象的空间构成。我理解,他认为建筑的图形有一种力量,反过来能对项目的各种现实条件形成制约。如果没有这种制约,建筑设计就会成为一种看似科学,但缺少建筑学置入的简单推导。在七园居的设计中,我们也试图利用几何的手法重新整合设计条件。我想问,坂本老师感觉到的七园居图纸上的几何关系与现实体验之间有哪些差异吗?

坂本一成:

我看七园居的图得到的想象和现场体验之间的差异不大,不过有些细部在图纸上不容易注意到,现实中却能有一些体验。比如,底层的老木柱旁边又加了新的方木柱进行补强的做法,建筑与场地的对应关系,建筑在周围环境中表现出的延绵时间感等,都是图纸上无法读出的。你提到奥山的话我很赞同,但这是奥山的表达方式,不是我的表达方式。

从两座房子中确实反映出两位建筑师的不同性格。我们和王老师非常熟悉,他温和、柔软,姿态谦逊。所以,七园居的设计思路及细节处理都表达出“即物的便宜主义”所应有的柔软性。我觉得,这种柔软性非常符合我们所了解的王方戟老师。我们与水老师碰到的次数不多,但是能看到水老师做设计非常认真、用功,细节处理非常细腻,这是我们能感受到的水老师的性格。如果是这样的话,这两座建筑物和两位老师的性格所流露出的物质化呈现应该就是一致的吧。

水雁飞:

乡建项目的场地边界条件一般比较模糊,设计时间往往比较赶。大乐并不完全是按照我们最初设计的样子造起来的,也有没有完整图纸就开始建造的情况。比如,入口、边界这些都是在建造过程中重新定下来,所以我们派了驻场建筑师始终跟踪项目,这跟我们在城市做项目的方式不大一样。对于现场来说,这种工作方式可以保持很好的调节作用。也因此在设计最开始只把握了基本的拓扑或功能关系,项目也能顺利推进。也不能说我们很热爱细节,作为建筑深化的一部分,细节是必须要交接的。大乐的土建施工是由一个第一次做建筑的修路施工队完成的,建筑中的细节是为了更好地整合各个层面。那么坂本老师,相比于城市里建造等各方面条件都比较正规的项目,这种农村中的建筑如果不更加重视细节的话,会不会在呈现中受到影响?

七园居原有木柱及其加固柱 © 碳普洱

七园居流线分析图 © 博风建筑

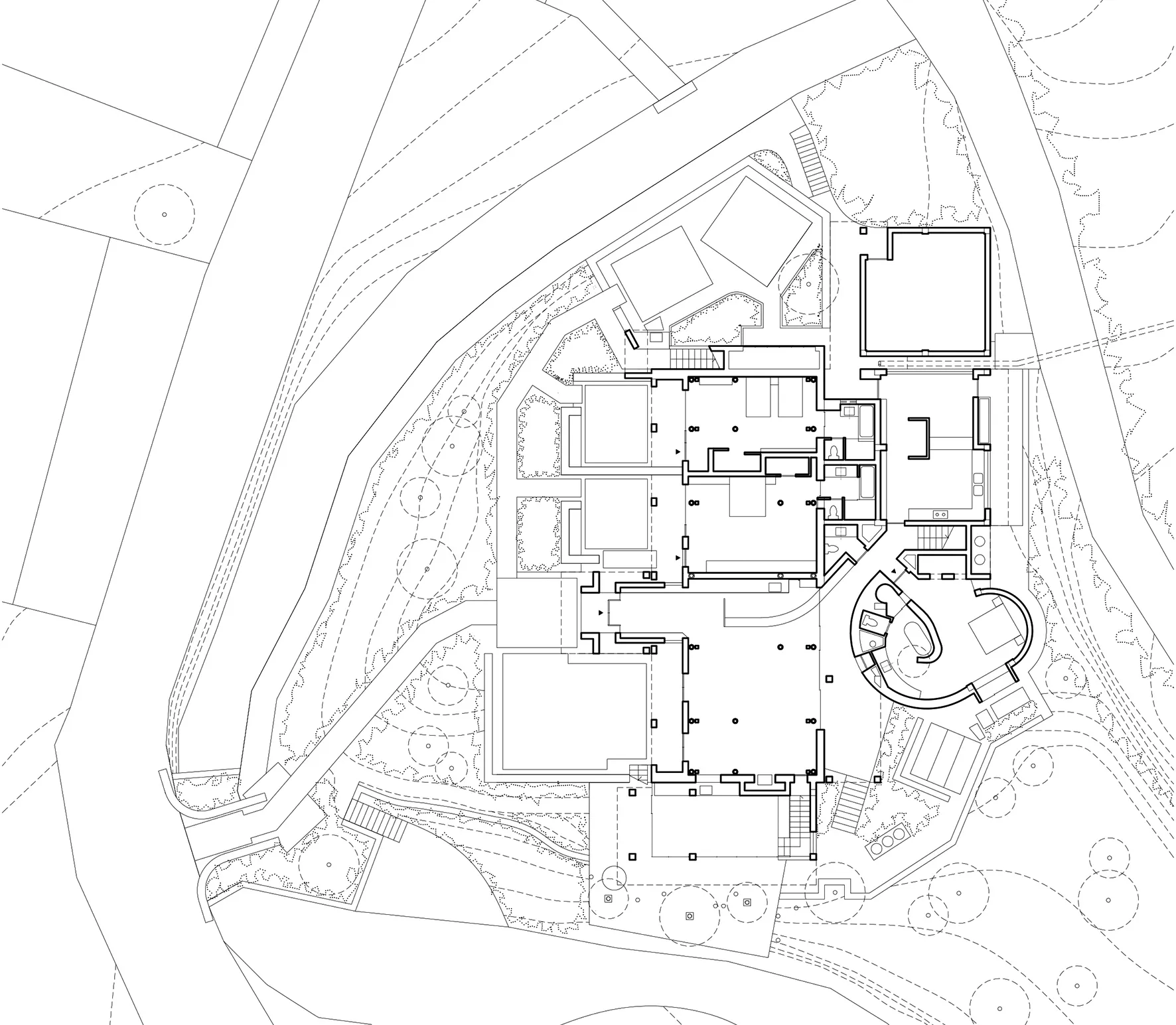

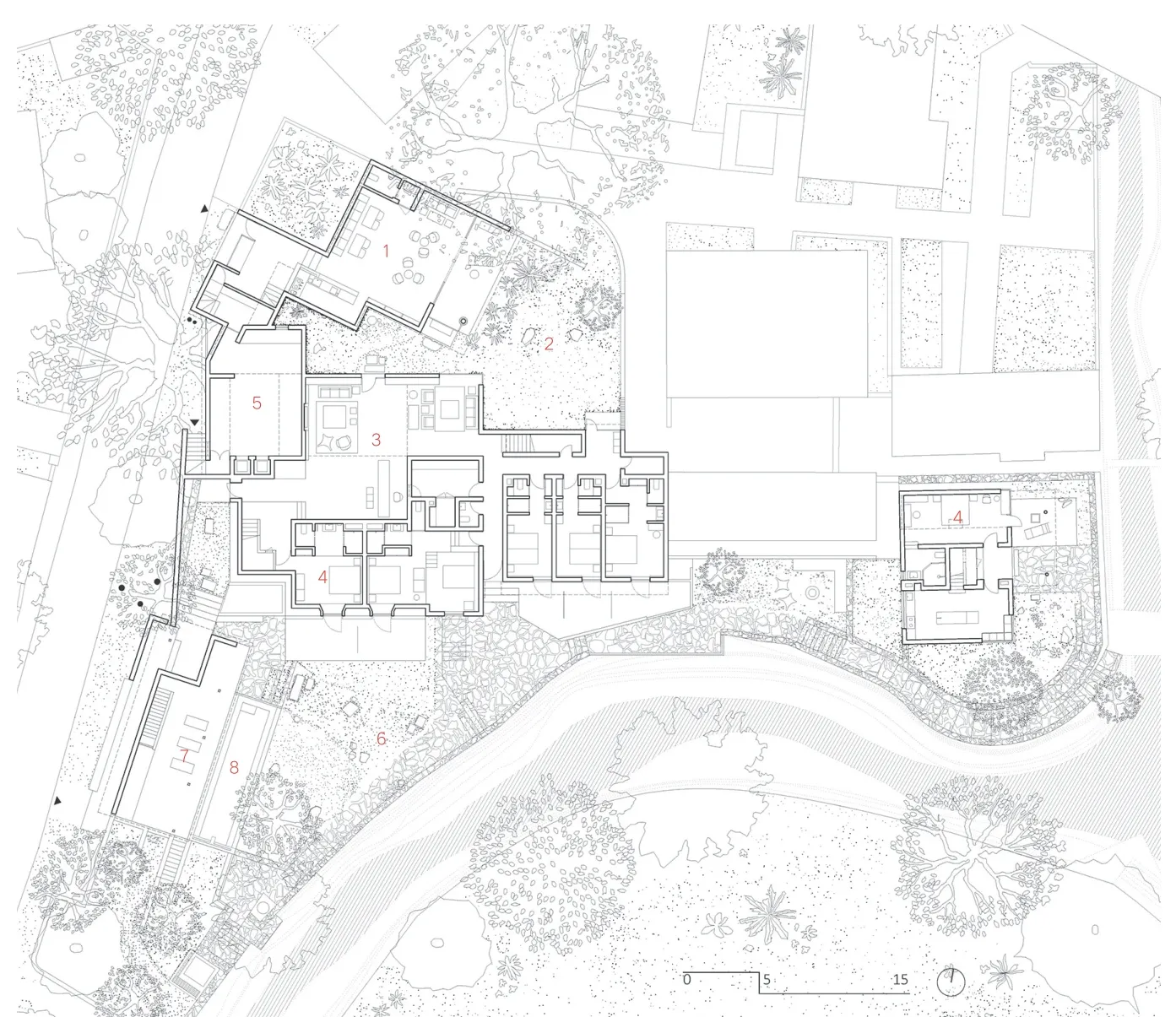

七园居底层平面图 © 博风建筑

坂本一成:

我本来是想说这个方面的事情,正好你也问到了。大乐跟七园居设计最不一样的地方是,房子中所有的细节处理方式都与周围环境的做法不太一样,非常都市化,这让我觉得有些奇怪。在乡村应该更多考虑当地的记忆,并把它作为细节的原型用到建筑当中来。我昨天看到大乐时,感觉它应该造在城市里,而不是在这个环境中。这方面,大乐跟七园居的差异非常大。七园居中,保留的结构架构以及相应的处理是对当地技艺的一种呈现。所以要是在城市里做房子的话,保持住你现在这种处理方式完全没有问题。但是在乡村,建筑的细部也好,设计过程也好,能够用一些当地环境中既有的、已经成熟的东西,并在此基础上稍加改进的话,这也许是一种对这个场地更好的表达。

2 关系的“紧张感”

王方戟:

篠原老师及坂本老师文章给我一个启发是,认识到“紧张感”对于建筑来说是非常重要的。按我的理解,紧张是由建筑中一对一对因素之间的关系引起的。建筑之中的因素各有各的内在要求,结构有结构的意图,空间有空间的意图等等。仅仅满足一个方面的要求,或者简单地让一个要素过于强烈,是很难让内在关系非常复杂的建筑成立的。所谓“紧张感”是让各个因素之间产生相互的推力,功能与空间、功能与结构、结构与流线等等之间都形成相互的制约,这样才能让建筑站立起来。比如七园居的设计中老结构和新结构就不是相互完全独立,而是具有咬合在一起的紧张关系。不知道我理解的这个紧张感与坂本老师认为的紧张感是不是同一个意思?

坂本一成:

“紧张感”是很容易产生误解的一个词,以前我经常用这个词,但现在不大用了。很多人认为我讲的紧张感是不对的,我也进行过反省。日语中的紧张感翻译成中文或英文之后,其意思可能又会改变。紧张感不一定是一个褒义词。比如,对于很多人来说,紧张感是被束缚以后体会到的一种感受,这时候紧张感就不是一个很好的词,所以我现在用这个词的时候都非常小心。反省以后,我认为应该找一个更好的词来表达我以前想说的这层意思。

我以前一直想说的紧张感是指在空间中有很多选择,但我最后做了某个选择是因为只能选这个。这个选择不是我凭感觉选出来的,而是有各种各样的理由。让我在众多选择中只能选这一个的那种感觉,我称之为紧张感。比如,某个设计中我有很多处理尺度的方式及可能性,但很多理由告诉我只能选择这样一个尺度,这种感觉就是我想说的紧张感。那是我努力地想让它有更多的选择,却只能选这一个的一种感受。而且它并不完全由现实条件所决定,比如一个坡屋顶可以设计得陡一点,也可以设计得缓一点,在那么多角度的可能性中让我选择最后一个结果的原因,不仅仅是通过现实条件推理出来的,这样一种设计方式便是我认为的紧张感。

西南庭院回望大乐入口处 ©陈颢

大乐中心体量南侧局部外景 ©陈颢

大乐一层平面图 ©直造建筑事务所

这也可以用来解释我刚才讲的便宜主义。坡屋顶怎么坡都可以,但我希望有那么一种看上去似乎仅仅是为了方便、为了简单好做就能得到的坡度选择。这种便宜性的前提让我对坡度的选择非常自由,这种自由感是我的一个梦想,但这不是紧张感。有了这种自由感之后,我希望在这个构成中进一步加入一种诗学(Poetic)的感受,让诗学的感受使构成产生新的意义,这样才产生了紧张感。这种紧张感使整个构成产生了意义。紧张感是激活意义的前提,如果没有紧张感,单纯的便宜主义是没有意义的。

我的梦想是,如果仅仅通过一种便宜的方法就能产生意义,而不必须有紧张感。如果可以这样的话,那是最理想的。篠原一男老师让设计产生意义的方式,就是利用紧张感。我的理想是,即便没有紧张感也能产生意义。我在某个时代受到他的影响,也试图用紧张感去激活意义。

奥山信一:

坂本老师应该没有讲过紧张感这个词,他说的应该是紧张关系。篠原一男的确讲过紧张感,那是一种feeling——身体能感受到的感情。所以,它不是基于物理状态的,是纯粹基于体验的。坂本老师的紧张关系必须要有两个对象,不是一个对象,这和篠原一男不一样。比如,他无论在说平面布置(Planning)、形态,还是细节的时候,都必须有一种它们与整体关系的关联作为语境,这样就是一种紧张关系。

比如说,建筑是由文化、历史所形成的,无论在平面布置、形态还是细部上都有着已经被文化限定的原型。这些原型是从长久的历史文化中发展,被建筑继承下来的,并变成建筑性格的一个部分。我们在设计的时候应该怎样去面对这个既有的原型呢?这就需要我们通过对现实的发现,让设计的建筑与既有原型形成新的关系。这是刚才坂本老师想讲的内容。

经过长期的文化积淀,既有原型(类型)的意义已经固化。面对这个固化的东西,我们会觉得理所当然。这是因为它的意义已经沉淀,也更容易被人接受。坂本老师所说的紧张关系是我们要通过对原型的解构,让它避免落入到既有的被沉淀的范围中,让它变成新的意义。这个新的意义不是说要从零开始,而是跳出原来的类型,产生出不被类型所限定的意义。从这一点开始才能产生出新的内容。篠原一男是不管这些类型的,他对既有的文化沉淀没兴趣。他都是从零开始,试图创造出一种到目前为止没有看到过的新的形式及新的意义。坂本对筱原的批判是,无视原来的类型去创造一种新的形式,这本身就是一个类型,这样做还是落入一个类型的圈套。坂本不想用这种所谓的要创造一种新类型的方式,而是要在既有类型之间找到新的可能性,让原有类型以新的意义的方式呈现。比如,这个类型有一种意义,那一个类型有另外一种意义,将两个类型放在一起会形成一种关系,这样可以创造一种新的可能性。这是他刚才讲紧张关系的一个原型,是用关系来制造新的形式,或者激活新的意义的方法。

可以这么讲,篠原和坂本都是从原型出发。前者无视原型,后者利用原型来创造新的意义。他们的共同点是希望不落入固有类型的限制中,但所使用的方法是完全不同的。

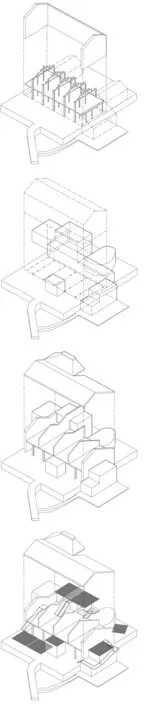

七园居轴测分析图 © 博风建筑

七园居剖面图 © 博风建筑

坂本一成:

奥山讲得充满善意,对此我非常感谢。不过他是在讽刺还是夸赞,我也不知道。

郭屹民:

奥山老师以前给坂本老师当了十年的助手。坂本老师那时候是双助手,奥山老师和塚本老师。坂本老师的研讨会(Seminar)就是让奥山先讲,然后让塚本再讲,他们俩讲完就结束了。但他们两个人的意见可能是完全不一样的,然后就交给学生自己去判断谁是对的。

奥山信一:

篠原一男的紧张感其实还是比较简单的。针对篠原一男的东西,有人讲他对,有人讲他不对,两个阵营是非常清晰的。这是因为他的东西很清楚,每个人都能知道自己该如何去判断。多木浩二对他的建筑的评价就是高潮型(Climax)建筑,因为篠原一男进行设计的目标非常明确。多木浩二说,坂本老师的房子是反高潮的。因为他的设计讲究的是建立一种新的关系,并没有一个目标。坂本的想法是建筑的关系不应该非常明确,这样随着时代的变化建筑才能有一种适应和调整的能力。因而他的建筑追求一种相对化的关系,这种“相对”随着每一次调整都可以进行灵活的变动,而不像篠原一男的建筑那样是一个固化的关系。从这个角度来说,坂本一直希望建筑能随着时代而成长。

比如,20世纪70年代坂本老师提出了“家形”的说法。那个时代根本没有人关注“家形”,而他就以关系的方式积极地把“家形”纳入设计方法论中。随着时代的推移,“家形”突然变成了一种时髦的形态。这时候,坂本反而放弃了对“家形”的研究,因为它已经超出了意义的范畴,变成了一种装饰和修辞。在这样的时代背景下,它的意义已经缺失了。从这个角度来说,坂本所谓的关系是对应于时代的,并具有它的生长性。他希望建筑能与当下的修辞保持距离,这种距离是获得自我意义的重要保护。

坂本一成:

篠原一男最早的确是用紧张感来整合建筑的。在这方面,我早期受到了篠原一男老师的影响,那时候我也认为没有紧张感,建筑是没法成形的。紧张感是整合建筑空间的重要因素。也许受到批判主义思想的影响,我总是希望能够超越自己的老师,希望能用另外一种方式做出跟篠原一男的紧张感有所不同的东西。就像奥山老师刚才说的,从某一个时期开始我觉得可以利用关系来做设计。也就是说可以用一种相对化的处理方式来使建筑获得某种新的意义。这是整合建筑的另一个途径,直到现在我还是以这种方式来设计建筑。

奥山信一:

七园居与大乐呈现出两种非常不同的设计方式,我觉得非常有意思。来之前我们以为这两座房子离得很近,业主要求与场地特征也差不多。来了以后才发现这两座建筑不仅离得很远,在各方面条件上差别也很大。

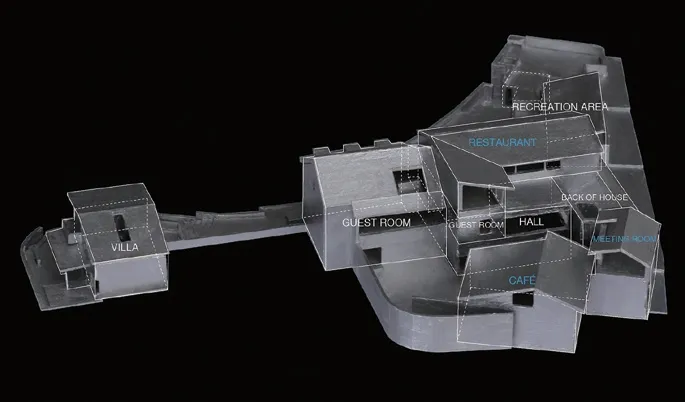

对于一个外国人,通过参观这两座建筑,我得以迅速把握到当下中国乡间民宿的社会特征。从这个角度来说,这次参观是很有价值的。大乐之野建筑内有对外服务的咖啡馆和餐厅,并以一个小镇上公共设施的状态呈现,同时还有仅供内部人员使用的客房、大堂和spa等设施,因而建筑与城市空间之间有一种清晰的等级性关系。坂本老师说大乐是以一种“柔和的方式”来组织空间,我认为是一种“Natural Sequence”的方式。建筑的空间之间是有等级的,但是设计中以一种非常正常及柔和的方式对这个等级进行处理,而不是用图示化的、强硬的方式将等级明确化。其结果是,空间之间虽然有等级,没有任何让人感觉到奇怪和不舒服的地方。对于客人或使用公共设施的人,哪个地方该进去,哪个地方不该进去,他们都非常清晰,也会自觉地去顺应这个关系。整个关系处理得非常舒服自然。

大乐建筑体量与功能关系 ©直造建筑事务所

大乐咖啡厅扁平木屋架与张拉索结构 ©陈颢

大乐大厅与古树和远山的对景 ©陈颢

大乐西南凉棚与中心体量南侧外景 ©陈颢

大乐剖面图 ©直造建筑事务所

坂本一成:

从类型上来看,酒店是一个等级化的设施,客人付了钱才可以使用内部的设施。建筑从外到内是一个过渡的过程,其等级关系必然是非常明确的。这个过程怎样把它做好呢?就像刚才奥山老师说的,大乐以一种非常柔和的、没有让人感觉到不舒服的方式对此进行了处理。能用及不能用的地方客人都清楚地知道,不能用的地方客人自觉地就不会去用。这是现代化的表现,也是一个商业化酒店该有的模式,这一模式通过乡间精品酒店的方式呈现出来。但七园居的模式很不同,是一个在普通酒店类型里所没有过的全新模式,关于这一点请奥山老师先说吧。

奥山信一:

就像前面所说,对于业主来说七园居不是一座纯为开发目的而建造的房子。除了可以接受外来住宿预订外,业主也想拿它来接待自己的朋友,甚至自己居住。从这个角度来说,这座房子不是一个纯粹的酒店,从类型上看它更接近于一个家。山本理显在他的住宅论中讲过,家的真正意义在于群体的聚合。他的理论是非常极端的,他也用这种极端的方式做过一些设计。七园居里有些部分很像山本理显住宅论中讲到的那种序列的问题,但是处理的方式却非常柔和。比如,这座建筑中如果没有大堂,那就成了一座村子里的宅子,大堂维系着一种让它与普通农宅不一样的性格。这座房子有某种家的性格但又不是一个真正的家,我们可以用一种“新的家”的类型来理解它。从这个角度来看,这座建筑并没有一个可以在当代社会明确对应的、具象的社会性类型,它既像家那样是一个私有财产,又具有某种抽象的社会意义。这让我们看到了某种现代的新的中国居住模式,或者说旅馆的模式,它带有一种私人会所的性质,又具有对外服务的功能。这种介于两者之间的性格,是我觉得它最有意思的地方。

昨天刚刚进入这所房子的时候,我就联想到了五、六年前到王方戟家做客时的那种感觉。王老师家一开门不是大厅,而是一个大厨房,这是一个不太常规的住宅布局。但正是因为把厨房拉到了住宅之前,其他部分房间的安排就变得非常自由,除了夫人打扫厨房稍微累一点之外。我比较欣赏这种布局的设想,只要一个很小的动作就让家的空间产生了新的意义。七园居虽然功能上与王老师的家不同,但在这里我感觉到了同样的味道。

我们一般将刚才坂本老师讲的功能等级及功能关系组织的事情叫“建筑计划论”,也就是资料集上以功能为线索对不同建筑类型使用方式的解释,相当于气泡图。坂本老师希望把这种依据一个单纯理由来设定的单纯的空间组合关系消解掉。因为建筑的意义非常丰富,所具有的社会性用单一功能的方式是无法完全解释的。建筑由物理空间构成,它不可能摆脱对物理空间进行排布这样一种操作方式,但建筑应该超越这个物理空间上的意义。这是坂本老师想讲的东西,这种可以超越物理空间的东西是他的思考中首先被强调的。

好多年前我作为坂本老师的助手协助设计House F的时候,坂本老师的指导给了我很深的印象。他说很多人都说密斯·凡·德·罗曾经说过:“上帝存在于细部之中。”无论此话的意义如何,你都要用这种精神去做这个项目。但是项目中体现的这种精神不要让人一眼看得出来,就是你要花很多功夫,但绝对不能让人看出你花了这么多功夫。

那是八十年代末的事情。当时日本有一些细部表现主义建筑,代表人物如山本理显和高松伸这两位。篠原一男老师曾经讲过,要精心地做设计,但到最后要将细部消解掉。坂本老师又让我不要将细节全部消解掉,不能让别人觉得它存在,但实际上它还是存在的。那时我才20岁,对于这些感觉非常困惑。要让它存在,又要让人不太注意它,这个设计的度实在是非常难以把握。这个事情让我深刻地意识到“对细节进行表现或不表现的意义究竟在哪里?”这个问题的重要性,当时一边做一边思考的便是这个问题。

仅仅讲细节,与之相关的就有工程的、文化的、历史的及乡土的知识。如果你只关注到其中一个或几个知识的话,可能会忽视另外一些知识。你对其中某个部分钻研越深,对其他部分的忽略也越多。单就一个细部问题,它就涉及了非常综合的方面,那整座建筑必然是一个更加综合的东西。所以,用坂本老师的话说,做建筑设计就是要适可而止。如果在设计的每个方面你都能适可而止,把握好相关的度的话,你就能在整体的关系中获得形态生成的某种依据。当然,适可而止的度是很难把握的。你在某个东西上钻研得过深,就会形成僵持在这个方面的手法主义思想。一旦你钻进某个东西里面,它就会变成一个类型。一旦变成类型,它的意义就被固化而沉淀下去,这时其他东西就没有了。如果你希望不被类型限制的话,就一定要回到整体关系的层面看问题的本质。昨天参观了大乐之后,我对建筑中的细节非常感兴趣,其中有些细节比我设计得都要好。我做了30多年设计,建筑中的有些细节有时还想不到。不过昨天我也意识到,这个设计在细节方面是刚刚守住了分寸的界限,稍微往前迈一步就会变成一种手法主义的状态,我想还是不要往前走那一步为好。

大乐餐厅全景式开窗 ©陈颢

大乐餐厅屋顶构造细节 ©直造建筑事务所

大乐构造细节的处理集合 ©直造建筑事务所

3 精确性的相对化

水雁飞:

大乐周围现在已经有了很多民宿。大家做民宿的时候都会做一些怀旧或乡愁的东西,我们觉得要反其道行之。因为怀旧已经成了一种风格,我们想消解这种风格化的、过于乡土的东西。所以这个项目中,我们没有选择跟当地工艺进行结合,很多细节上希望与乡土风格形成反差。另外,这个项目刚开始做的时候施工没有总包,于是我们想利用这个机会来测试利用中国小型营造工厂产品承包的方式提高建造精度的可能性。我们另外一个建在岛上的民宿项目,就尝试了跟当地木匠一起使用传统的做法的方式。

奥山信一:

从图片上看,你们岛上的民宿有点像日本的房子,再略微下降一点高度就很像京都的房子。

水雁飞:

因为它刚好临着太湖,需要类似的坡顶来产生呼应。我们想用大乐来测试一些可定制产品的小厂,他们很多都没有很好的产品。通过这个项目我们帮他们研发了一些产品,还帮他们降低造价。岛上项目运输不太方便,我们就只能用当地的做法。所以,两个项目面对的营造商体系是不一样的。

奥山信一:

水老师的这种对不同建造方式的驾驭能力,我完全相信。如果没有这些东西的话,建筑是不成立的。即便是我们在做设计的时候,也会去考虑很多细部,这对建筑来说非常重要。

水雁飞:

嗯,比如,大乐的窗就有很多这方面考虑。按照我们的做法做成的窗,其价格比常规铝合金窗更便宜,但效果却更好。我们希望通过对窗的设计改变人们对景观的认识,让人们知道在房子里可以这样做采景窗。不过设计结束后,我们公司进行内部总结时,也感觉到设计过于精致、精确的话,可能让人感到拘谨,会显得不够放松。

奥山信一:

没有一定精确性的话,建筑是不成立的。我在美国看过路易斯·康的很多建筑,发现他的房子造价都很低,因而实际上施工的完成度很差。但是他花了很大的精力保证了在这种施工条件下的精确性,也保证了这个建筑给人的一种似乎精致的感觉,这是他意识到的精确性的意义。

余山岛鸟瞰 ©直造建筑事务所

余山岛度假酒店聚落C 栋 ©直造建筑事务所

大乐西侧大窗 ©陈颢

水雁飞:

那是一种视觉上的精确性?

奥山信一:

精确性不是一个只有单一意思的词,是一个相对的用语,它和当地的文脉、建设条件、施工条件、建筑物类型以及其他很多方面都有关。建筑师需要考虑的是在这么一个大的范围里,精确度究竟应该是多少才合适,这也是一个关系。所以,可以说精确性是一个多义词,没有绝对的意义。比如,一所茅屋的精确性和其他建筑的精确性可能就会不一样,不同类型的建筑在精确性上有很大的差异。

水雁飞:

我发现坂本老师和奥山老师对词语都要展开一个二度的阐释。

奥山信一:

对建筑来说,不可能存在单一意义的东西。即使你在设计中将平面或立面处理得很抽象,并赋予它们单纯抽象的意义,你还是没法让它变成一个单一意义的东西。比如像刚才坂本老师说的坡屋顶,如果设计得很陡,它就成了一个几何上非常强的东西,如果设计得过缓,它又失去了坡屋顶的意义。所以在设计中,它只能处在一个中间位置。这么看,即便是一个非常抽象的图形,也不是用一个单一意义能够解释的。在建筑上,我们可以试图尽量用单一的、更加精确的方式去描述它,但实际上还是不太可能的。

久野靖广:

其实老师们讲的话。也是我们这一代建筑师在设计当中会遇到的问题。今天有机会听到两位老师讲这样一个问题,是一次很好的学习机会。最近日本年轻建筑师中有一个倾向,很多人为了让自己的建筑能够更好地迎合社会,会用一种非常抽象的方式来做设计。他们让建筑显得似乎什么都没有,并希望用这种方式让建筑融合于社会环境中。如果这样做设计的话,建筑是否还能成为建筑,这是一个很大的问号。建筑是在它与现实之间的相对化之中才得以成立的,如果这种相对距离都没有的话,很难在意义上再成为建筑吧。建筑师如果没有理解建筑和社会之间的这样一种关系的话,他做出来的东西应该很难称得上是建筑,这种危险性在当代社会是存在的。从对比的角度看不管王老师及水老师做的建筑怎么样,在我看来可以感觉到清晰的建筑原型,从这个角度来说两个设计都是非常有意思的。

4 什么是即物性?什么是便宜主义?

王方戟:

那么坂本老师是否能进一步解释什么是即物性,什么是便宜主义吗?

坂本一成:

这可以从材料说起,每种材料都有一种自身的状态。比如,我们说这种材料高级,那种材料便宜,这些定义都不是材料本身具备的,而是由社会赋予的。再比如,我们说这种材料作为结构用途时,它的耐久性好、强度高,这种描述也是材料被赋予的意义。材料本身并不是为结构的牢固度而存在的,这样被赋予的意义在生活中非常多,但材料就是材料而已。它只是因为被用在一个特定的部位及出现在特定的场合,才被赋予了这些附加的意义。在做设计的时候,我们要把材料的这种意义消解掉,让它回到它本身的状态,这种设计的思考叫做即物性。

比如在七园居底层,原有的圆木柱旁用来加固用的方木柱本身具有结构的意义,但是通过特定的形态处理,它的这层意义被消解掉了。这时人对它的认识就仅仅是材料本身,而不会在意它的结构意义,这就是即物性。再比如,由于老结构的木柱落在房间中间,二楼客房中的床不得不与柱和梁产生对位关系,让床上的空间显得好似被柱和梁围合起来一般。这种床的空间被结构构件所限定这样的意义,就不是即物性,因为这里的意义与材料没有关系。当意义与物质没有关系的时候,我们便不能说是即物性了。

从某种角度来说即物性是“适材适所”,即将适合的材料放在合适的地方。但是仅仅以适材适所的态度,以一种效率为先的功利主义方式去做设计的话,又将消解建筑应有的社会意义。而且一个建筑完全以“适材适所”的方式进行局部设计的话,它必然缺乏整体上的统合性,这样必然无法使这个设计成为一个建筑。建筑的意义消失的话,设计就变得涣散。当我们以“适材适所”的方式进行思考的时候,要同时让建筑意义呈现,建筑的意义对于建筑来说有非常重要的整合的价值。即物性只代表事物的某一个方面,而不能作为整体性的思考。什么时候要将它变得即物,什么时候又要将即物转换成某些新的意义,其间的转换是非常重要的。

七园居原有木柱与新开门洞的关系 © 碳普洱

七园居二楼客房看到外部村舍景象 © 碳普洱

七园居二楼客房内景 © 碳普洱

水雁飞:

一位当代哲学家格诺·伯梅(Gernot Böhme)写过一篇叫“Material Splendour”(材料的壮丽)的文章,其中提到两点:第一,他研究了希腊时期喝汤的勺子,并想了解那时勺子应该是金的好还是木的好。实际上可能是木头的好,因为它不会太烫,也适合喝汤的状态。所以说这不是材料本身意义的问题,也就是坂本老师刚才说的适度、适宜的问题。第二说的是“sensuous-affective attendance to things”[1],也就是材料对于感知的关照。这里有两个方面的事情。一个是材料给我们的通感,另外一个是关于社会性的事情。比如我们现在谈材料的“酷”,这是一个最近才出现的新的氛围的描述。我想是否可以把坂本老师讲的事情和这样的解读对照起来,能让我们可以更快地理解。不然,我有时候比较难进入这个语境。

坂本一成:

我认为水老师讲的这个例子与我讲的内容没有什么差别。而且即物性本身就不是一个纯东方的词语,它的语境来自于西方,西方人对物的理解与东方人也没有太大差别。就我前面提到的便宜主义,也不是只有在东方的语境下才能产生的。即物性和便宜主义这两个词,在我看来都是具有普适性的词。如果你一定要说东西方之间有差别的话,有些人会觉得东方人的出发点更加暧昧、模糊和不清晰;西方人更加清晰理性。但在我看来,这只是看待问题的不同角度。你说西方人理性,那他真的就理性吗?你说东方人暧昧,他就不理性了吗?所谓理性或不理性,只是两者对物的看待方式不同而已。所谓的理性,可能是不理性的一种方式;所谓的不理性,可能也是一种理性的方式。只不过他们把握的度不同而已,东方人的冗余度可能更大一点,西方人可能更小一些,但他们的指向都是一致的,其间没有太大的区别。

水雁飞:

但是我觉得这在哲学层面是有这个变化,只是还没有涉及到建筑学领域。20世纪初,德国为主的哲学家讲到了主客体的事情,现在哲学家群体慢慢转到了法国。说到即物还要提一件事,有位法国教授曾和我说到,18世纪或者更早,大家对建造的物质性的投入达到了高峰,然后我们现在慢慢地对于建造的材料性要求越来越低。就像伊东说的现在更加Informal,更瞬时,建筑可以像易拉罐一样。想问坂本先生,怎样看待这个转变。现在以虚拟方式呈现的东西越来越多,我们这一代已经能感受到这种变化。在中国这种情况特别明显,如果拿建筑师和室内设计师的两个职业来比较,室内设计师的收费远远高于建筑师,那是因为他是直接和居住者及使用者挂钩。建筑师造一个房子,物质性投入非常大,但很难得到相应的认同,在中国的土地政策下表现得非常明显。

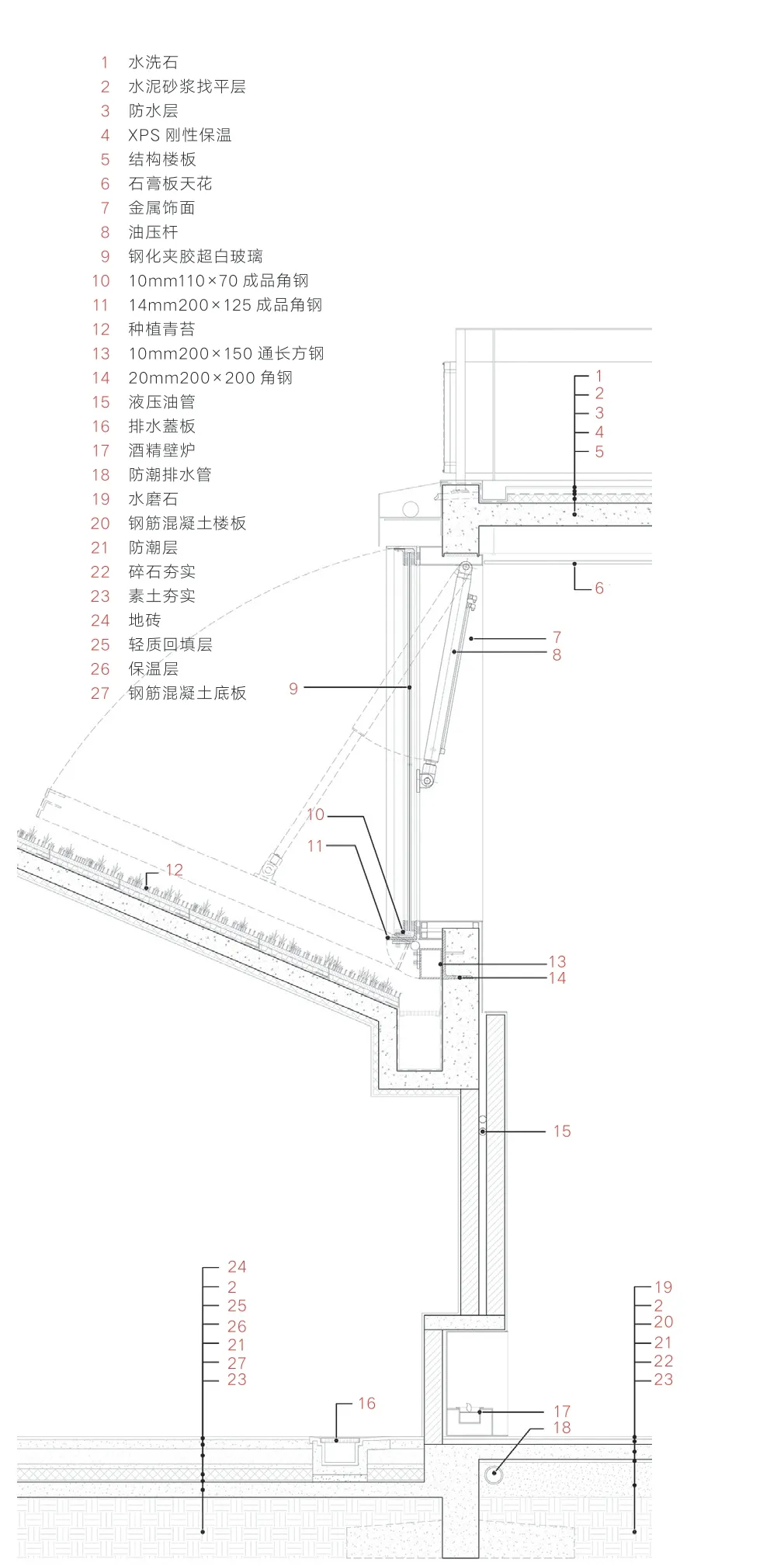

七园居墙身大样 © 博风建筑

七园居外部平台 © 碳普洱

坂本一成:

在日本,室内设计师与建筑师不在一个领域里,室内设计师与建筑师完全没有关系,不是建筑圈范围的人。在日本,室内设计师多是一些商业集团的附属设计师,与商业公司捆绑在一起,他们没有办法进入到建筑师的领域中来。在中国,可能因为土建与室内是分开的,所以有室内设计这个行业。在日本,这个行业不是非常重要,也不是很被人重视。对于建筑师来说,室内当然是要考虑的。而且我们从来也没有要把室内和室外分开的想法,一个建筑内外应该是完整的。你提的这个问题是因为我们之间的语境不同,所以很难回答。奥山老师觉得呢?

奥山信一:

建筑师比室内设计师收费低也很正常,因为建筑师设计费中的一部分都要分给结构、设备以及其他的专门事项。室内设计师基本上什么都不用分出去,当然他们的费用就高。在日本,室内设计师属于商业策划部门,不在设计师这个行业中,因此很难计算他们能得到钱应该是多少。因为他们本身属于商业公司运营的一个部分,我们不能把他们看成是设计师,这与中国的情况不太一样。所以,我觉得将建筑师与室内设计师比较不是很合适。另外,也不用担心现在与以前有什么区别,现在与18、19世纪的法国没有任何区别,可以说一模一样。所谓的信息化也好,技术的发展也好,其实是每个时代的人都在面临的问题。18世纪,人们也面对着我们今天同样的问题,更早的人也在面临这个问题。每一代人都在想解决这个问题的方法,一定有办法可以解决,这是肯定的。对以前的人来说,后面出现的技术也是很新的技术。所以,我们要看的是以前的人是怎样转变到后面的状态。这样看问题的话,对于我们来说就是一种参考了。

举个例子,对于整个社会来说,我们现在读历史中看到的那些所谓推动建筑史发展的一些建筑,真正能不能代表当时的社会,是要划很大问号的。那些房子就是为了和当时的时代不一样,才产生了与其他建筑的差异,那个时代真正的社会建筑并不一定是这样的。你会发现,建筑本身是形成社会阶层的重要通道和基础。比如,18世纪的法国有一位知名神父叫洛吉耶(M.A.Laugier),很多人认为他提出的原初小屋是一个重要的理论。但他的理论的重要性并不在于提出了原初小屋,而在于提出了一套建筑与社会等级之间的联动关系,这种关系让我们可以重新地反思建筑本身是什么。洛吉耶用一种最朴素的、最原始的方式,就能形成所谓的建筑的基本原型。这时候,所谓建筑的高级、宏伟及永恒,那种人为定义的以建筑将社会分出等级的意义与动机到底在哪里?这是非常重要的基本问题。虽然洛吉耶与现代主义没有直接关联,但我们能看出他对现代主义甚至是对当代扁平化的社会的基础性贡献。如果从这样一个结构性的方式来理解的话,就可以理解即物性对于建筑来说意味着什么了。

水雁飞:

因为刚才一直在谈材料本身。原来我们盖房子是用石头、木头这些不能伸缩的自然材料;慢慢有了钢、混凝土,现在有了更多像GRC这种可塑性强但又精确的材料。这实际上就是一种De-materiality,一种非物质的物质存在。其实,GRC不是一种自然的材料。所以我想问的是随着时代的变化,即物性在物质层面上已经发生了很大的变化,现在还有参数化设计,建筑趋向于曲线形态。这种情况下,我们应该如何思考即物性?

坂本一成:

这个问题和刚才奥山老师说的洛吉耶的话是很关联的。现在可以说什么东西都可能做成建筑。但是反过来说,你在室外随便挖一个洞住进去,也可以说这就是建筑吗?我觉得这很难回答及定义。有一种误解认为,只要有一个覆盖就是建筑,只要让材料立起来,人进到材料里,它就是建筑,这样的观点是很可怕的。之所以我们要回到洛吉耶那里,是因为他说的有柱、梁等这些建筑基本的“dry”的东西,它们能被称为是建筑原型的东西。为什么要把这些东西放进去,其实这是一个非常基本的建筑原型,是建筑的起点。之后所有的发展是,在每一个时代不同的元素有时候会变得很强,有时候会变得很弱。比如,现代主义时期建筑思想希望把古典建筑时期的东西的意义全部消解掉,所以才会出现让很“dry”的即物性的说法呈现出来。但是原则上,它仍然带有某种建筑原型的模型在里面。反过来,18世纪开始出现的钢及其他材料,在我看来还是如刚才所说的需要“适材适所”。比如有一个新的材料,我就可以实现以前做不到的更大的跨度。但是本质上无论跨度大小,只要有建筑原型在,材料本身在那里就可以了。建筑长期所积累的文化性,是使它能成为建筑的一个基本要素。现在以参数方式通过计算机模拟、打印建造出来的覆盖,说它是一个建筑,我很难认可。我们还要回到原来,重新思考建筑到底是什么。这样我们才能知道,计算机技术对于建筑来说意味着什么,这是一个非常重要的前提。

大乐局部排水细节 ©陈颢

大乐咖啡厅体量墙厚度与屋顶细节 ©陈颢

大乐液压窗壁炉墙身大样 ©直造建筑事务所

奥山信一:

对于早期的人们来说,建筑中的即物不是一个好东西。特别是对于正统的古典建筑师来说,即物其实是一个糟糕的东西。因而,他们要把原来很即物的木构变成具有正统性的装饰样式。中国古建是这样,从中国传来的日本传统建筑也是如此。比如日光东照宫,虽然建筑要用木头、石头造,但是最后还是要涂上很多彩绘,柱子还要被描绘很多纹饰,这些我称之为建筑的修辞。即物原来并不是褒义,就像坂本老师刚才说的,这个建筑如果充斥着即物性,那这个建筑就完了。因而,必须在一个水准上去考虑即物性。我们必须有一个目的,即为什么要去使用即物性。这个是我理解的坂本老师刚才想讲的意思。

修辞,其实是空间构成的一种表达。特别是房间在分割的时候,哪些是结构,哪些是修辞,这要进行梳理。在分割的状态下,修辞其实是无所谓的。但是当你要把这些事情组合起来,这个房间价钱高、那个房间价低的时候,修辞就出现了。坂本老师对于建筑中修辞的使用是非常谨慎的,那会塑造出空间的一种性格。

王方戟:

那么在这里,我们说结构的时候是指真的结构,还是指空间的结构呢?

坂本一成:

是说空间的结构,一种抽象的结构。

王方戟:

那就说这是一些空间组织的原则,对吗?

坂本一成:

就是这个意思,空间的关系。

奥山信一:

就像我们说“论文的结构”,就是指意义的结构。“结构”最初是一个抽象的词,那时物理世界还没有,后来它才慢慢发展到物理世界里。

坂本一成:

桌子涂了涂料后还是即物的,因为本身的材质还是可以表露出来的。比如混凝土涂了银漆,还能称之为即物性,因为还是可以看到那一层凹凸,而且你也知道它原来是什么颜色,这是一种默认。并不一定是什么都不动才是即物性,而是在默认的前提下,你可以辨认出物体的本来状态,可以称之为即物性。这个柱子涂成红色,让我感觉到很温暖或者冰冷,就不是即物了,因为它已经有一种刻意的用途在里面。

王方戟:

那超越了材料本身的层面?

奥山信一:

对,即物性不仅仅是指物,还指建筑文化中本来的状态。这个是梁、柱子或是楼板,也是即物性本身的一部分。即物性可以是指材料的、建筑类型的,还有空间性格方面的东西。即物性可以有不同层面上的理解,因为建筑中的即物性在不同层面上有很多很多,要用一种严密的语义去定义它是非常困难的,还是要和其他东西区分开来理解是否即物。如果搞混,就很难正确地理解它。语义语境都很重要,因为已经定义了,所以要搞清楚。

王方戟:

是的,那我理解啦,感谢坂本老师、奥山老师今天的教导和评论,也谢谢其他各位老师们参与。

水雁飞:

谢谢坂本老师,奥山老师!谢谢大家!

溪水旁的七园居 © 碳普洱