夏季项目精英运动员补液知识、态度调查分析

赵昊天 宋鸽 安楠 周其姝 常雅珊 张国庆 严翊

1 北京体育大学运动人体科学学院(北京 100084)

2 国家体育总局运动医学研究所营养中心(北京 100029)

3 山东省游泳运动管理中心(济南 250102)

水作为基本营养素之一,在新陈代谢中发挥着重要作用[1]。运动过程会加速体内水分的流失,严重破坏体液平衡,进而影响运动员的运动表现。特别是在炎热环境中的运动,可能增加患热痉挛、热衰竭和中暑的风险,严重时会危害运动员的生命安全[2-6]。此外,运动中出汗是丢失水分的主要方式,因此,伴随水分的丢失,溶解在水中的无机盐、维生素等也会丢失。此时,单纯的补水不能弥补机体的损耗,同时过量的补充水分还可能会引起低钠血症等危害,增加运动员的健康风险[3-4]。由此可见,运动员合理补水/补液是对运动能力的基本保障。

目前我国的补液调查主要集中在普通人群与一般运动人群[7-10],对于高水平竞技运动员的调查较少。鉴于在炎热环境下,体液失衡会干扰运动员在运动过程中的最佳运动表现[2],本研究对我国夏季项目精英运动员的补液知识及态度进行问卷调查,以期了解我国夏季项目精英运动员的补液相关知识掌握情况及态度,为分析我国夏季项目运动员补液知、信、行特征提供依据,进而有助于开展有针对性的补液宣传教育,促进运动员形成良好的补液习惯、维持正常的水合状态,为促进身体健康、提高训练效果和提高比赛成绩奠定基础。

1 对象与方法

1.1 调查对象

使用简单随机抽样公式N=t2P(1-P)/e2确定样本规模,根据相关文献及类似的调查[3,11-15]中34.2%的运动人群调查对象认可补液对于健康的重要性,令P=34.2%,t=1.96(置信度为95%),抽样误差不超过±4%,即e=4%,计算得N=540。本研究中共回收问卷575份,符合样本规模。

2020年3月至4月对夏季项目国家队及国家青训队现役运动员采用简单随机抽样方法选取调查对象进行问卷调查。

1.2 研究方法

1.2.1 问卷调查

本课题组基于前期研究,并参考相关文献[12-15],设计了《运动员补液排尿知识态度行为调查问卷》,问卷分别从补液、排尿两方面调查了运动员的相关知识、态度和行为现状。其中补液相关知识包括日补液量、补液方式、补水与补液的区别、运动时适宜补液时间、脱水时的危害以及矿泉水、矿物质水和纯净水的区别等问题。补液相关的态度包括是否对补液知识感兴趣、是否认可补液对健康的重要性、是否愿意为改善运动成绩/表现改变补液行为、已获取的补液知识的来源以及获取补液知识的理想途径等问题。

为保证调查问卷设计质量,课题组前期设定统一调查说明,说明内容包括工作目标、工作方式及填写注意事项,并将纸质版问卷进行专家审定及修改,随后将终版问卷录入“问卷星”调研平台进行电子问卷调查。

在本研究中,补液知识情况以知识知晓率作为评价指标,知识知晓率的计算方式为:知识知晓率(%)=该题目回答正确人数/该题目的应答总人数×100%,积极态度持有率(%)=(感兴趣人数+非常感兴趣人数)/该题目的应答总人数×100%,或(愿意人数+非常愿意人数)/该题目的应答总人数×100%。

1.2.2 质量控制

课题组对运动队进行招募说明后,依据运动员半年内体检报告,剔除患有代谢性疾病以及肾脏、消化道等慢性疾病或有认知障碍者,保证调查对象均符合研究要求。姓名重复的问卷只保留一份。问卷填写说明中提示了答案无对错之分、按真实情况应答。

1.2.3 统计分析

所有数据均由“问卷星”导出为EXCEL 格式,利用SPSS19.0 统计软件进行数据分析。计数资料用人数(百分比)表示。不同性别、运动项目、运动技术等级和运动年限之间比较采用卡方检验、Fisher 精确检验;统计分析均以P<0.05为差异有统计学意义。

2 研究结果

2.1 基本情况

共招募575名调查对象,575名调查对象完成此次调查,完成率为100%。

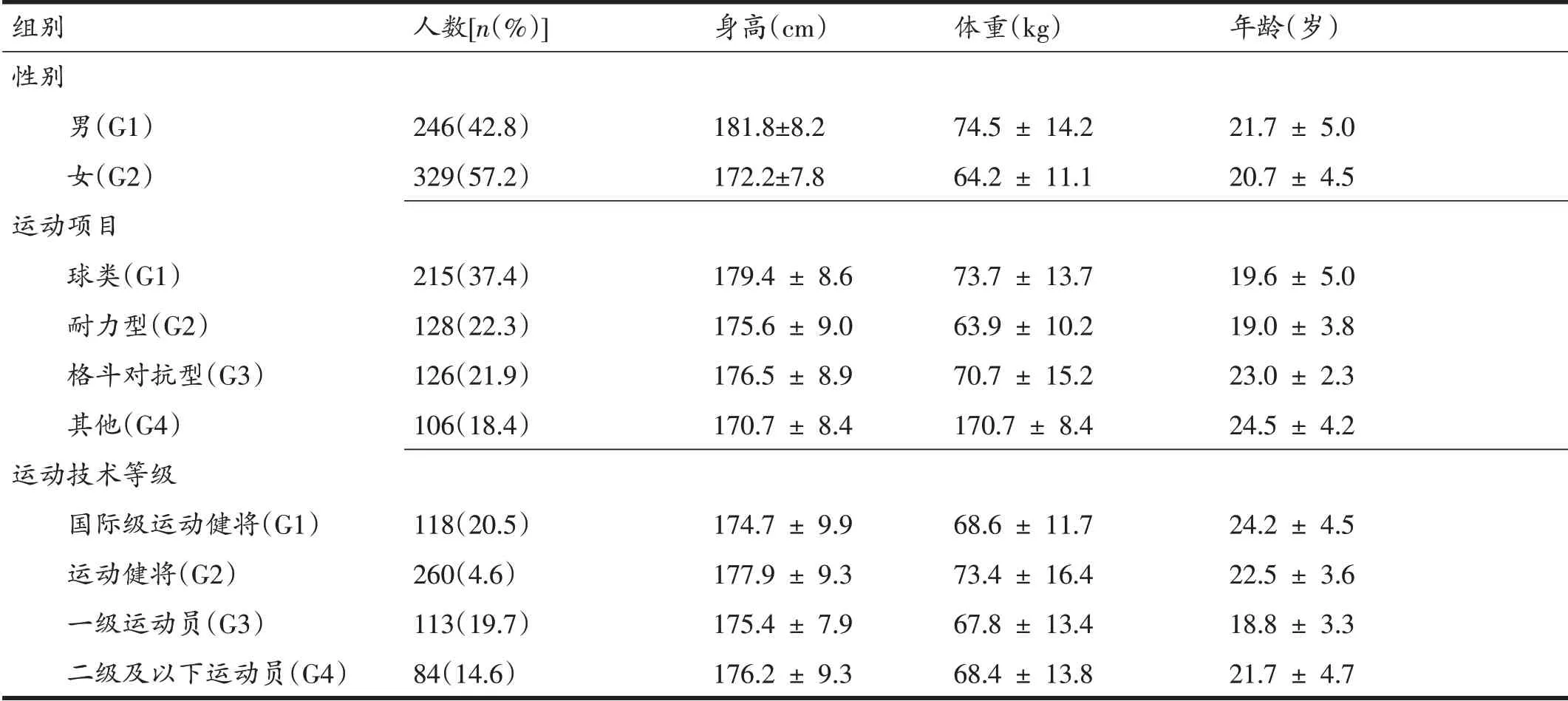

本次问卷发出575 份,共回收575 份,回收率为100%。以全部完成本研究所有题目为标准,剔除不合格问卷,满足要求的问卷为575 份,问卷有效率为100%。人口学信息显示,参与调查的男运动员共246位,占比42.8%;女运动员共329 位,占比57.2%。运动员从事的运动项目包括球类项目(羽毛球、网球、水球、篮球、棒球、乒乓球、高尔夫)、耐力型项目(游泳、公路自行车、场地自行车、BMX自由式、铁人三项、帆船)、格斗对抗型项目(击剑、拳击、柔道、摔跤、跆拳道、空手道)和其他项目(射箭、射击、投掷、举重、体操、蹦床、艺术体操、现代五项、围棋),运动员占比分别为37.4%、22.3%、21.9%和18.4%。其中,118 名运动员运动技术等级为国际级运动健将,260 名为运动健将,113 名为一级运动员,84 名为二级及以下运动员。运动员平均运动年限为4年,其中运动年限≤3.0年的占比19.3%,3.1~6.0年的占18.8%,6.1~9.0年的占比22.6%,9.1~12.0年的占比23.5%,>12.0年的占比15.8%。详见表1。

表1 调查对象基本信息[n(%)]

(续表1)

2.2 运动员补液知识、态度

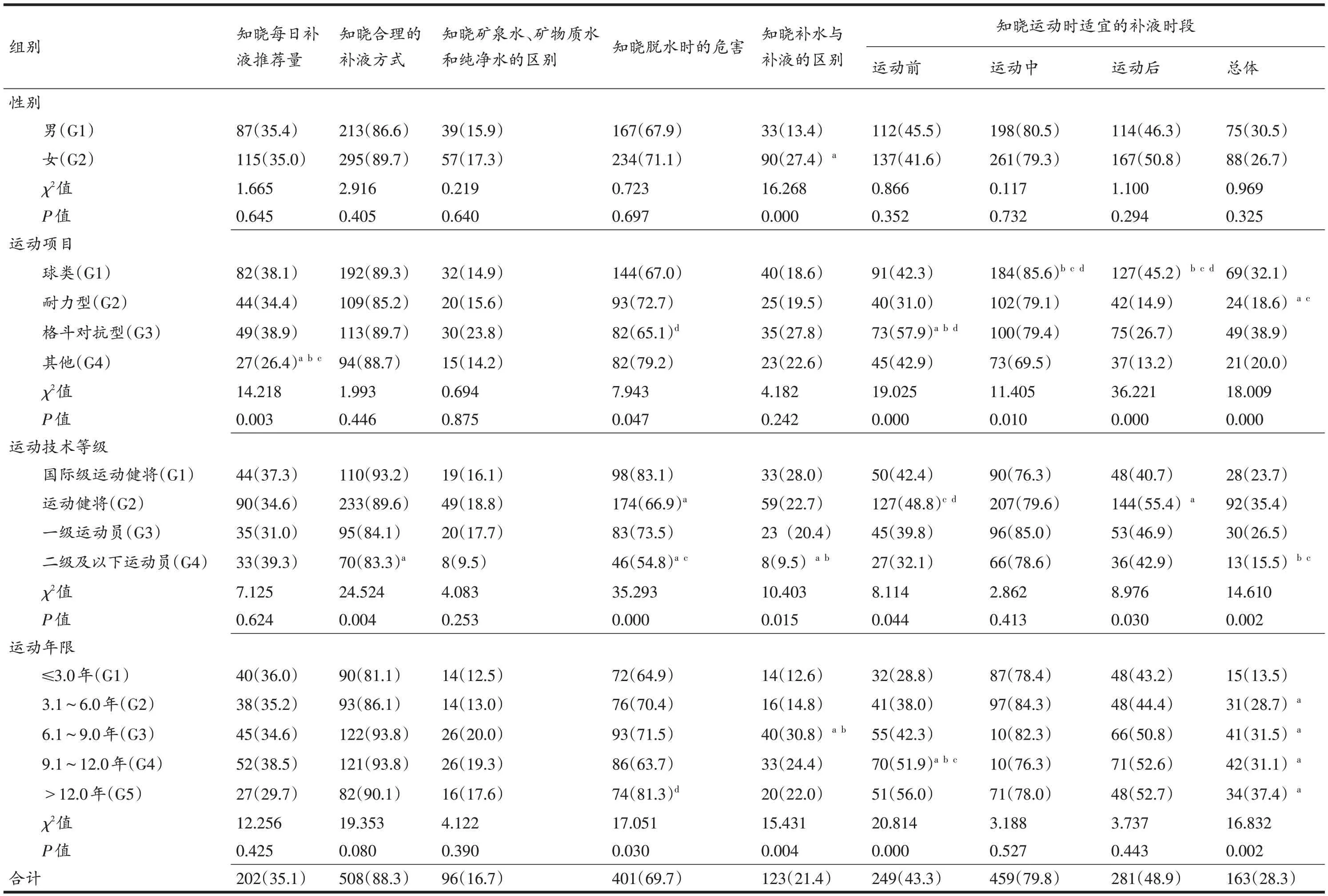

本次调查中,补液相关知识包括知晓每日补液量,知晓合理的补液方式,知晓矿泉水、矿物质水和纯净水的区别,知晓脱水时的危害以及补水补液区别,知晓运动时适宜的补液时段。调查对象在知晓每日补液量,知晓矿泉水、矿物质水和纯净水的区别,知晓补水与补液的区别和知晓运动时适宜的补液时段四个问题上的知晓率较低,分别为35.1%、16.7%、21.4%和28.3%。调查对象在知晓合理的补液方式问题上知晓率为88.3%,在知晓脱水的危害问题上的知晓率为69.7%。详见表2。

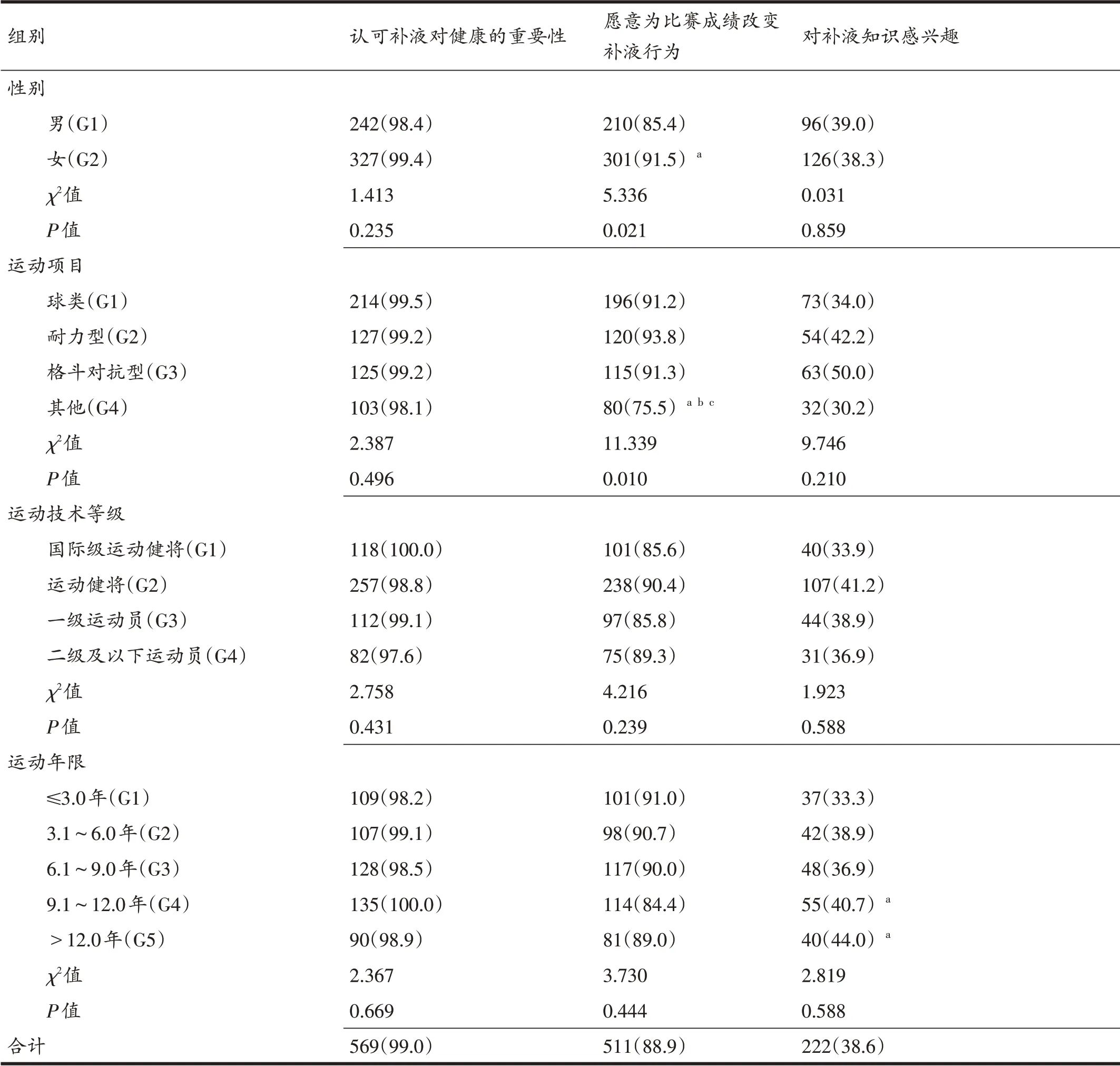

关于补液相关的态度,主要设置了认可补液对健康的重要性、愿意为比赛成绩改变补液行为、对补液知识感兴趣和已获得的补液知识来源。调查对象对补液知识感兴趣的比例为38.6%,在认可补液对健康的重要性和愿意为比赛成绩改变补液行为的问题上持积极态度的比率分别为99.0%和88.9%。被调查的运动员中,29.6%的运动员已获得的补液知识来源于父母,25.9%的来源于朋友,73.6%的来源于教练,39.0%的来源于队友,37.2%的来源于老师,42.1%的来源于自学,7.0%的来源于其他。详见表3。

关于获取补液知识的理想途径,结果显示,25.6%的调查对象希望通过课本获取补液知识,55.8%的调查对象希望通过单位或队伍宣教获取补液知识,42.8%的调查对象希望通过专家讲座获取补液知识,21.4%的调查对象希望通过电视或广播获取补液知识,17.4%的调查对象希望通过报刊或杂志获取补液知识,51.0%的调查对象希望通过网络获取补液知识,16.5%的调查对象希望通过父母及家人获取补液知识,39.0%的调查对象希望通过队友或朋友获取补液知识,3.5%的调查对象希望通过其他途径获取补液知识。

2.2.1 不同性别运动员的补液知识、态度调查结果

不同性别运动员关于补水与补液区别的知晓率有显著性差异(P<0.01),女性运动员的知晓率显著高于男性运动员(P<0.01),但在其他补液知识问题项上无性别差异(P>0.05)。详见表2。

不同性别运动员在愿意为比赛成绩改变补液行为上存在统计学差异(P<0.05),女性运动员比例显著高于男性运动员(P<0.05),但在其他补液态度问题项上无性别差异(P>0.05)。详见表3。

2.2.2 不同运动项目运动员补液知识、态度调查结果

不同运动项目运动员知晓每日补液推荐量情况存在统计学差异(P<0.01),不同项目间两两比较,球类、耐力型、格斗对抗型项目运动员对每日补液推荐量的知晓情况均好于其他型项目运动员。不同运动项目夏季精英运动员关于脱水时的危害的知晓率存在统计学差异(P<0.05),不同项目间两两比较,其他型项目运动员显著高于格斗对抗型项目运动员。不同运动项目运动员对运动时适宜的补液时段知晓率存在统计学差异(P<0.01),不同项目间两两比较,球类和格斗对抗型运动员显著高于耐力型运动(P<0.01)。在其他补液知识问题项上,不同运动项目运动员间无显著差异(P>0.05)。详见表2。

不同运动项目运动员愿意为比赛成绩改变补液行为的比例存在统计学差异(P<0.05),组间两两比较,球类、耐力型和格斗对抗型项目运动员显著高于其他型项目运动员(P<0.05)。在其他补液态度问题项上,不同运动项目运动员间无显著差异(P>0.05)。详见表3。

2.2.3 不同运动技术等级运动员补液知识、态度调查结果

不同运动技术等级运动在合理的补液方式知晓率上存在统计学差异(P<0.01),组间两两比较,国际级运动健将组显著高于二级运动员及以下组。不同运动技术等级运动在脱水时的危害知晓率上存在统计学差异(P<0.01),组间两两比较,国际级运动健将组显著高于运动健将组(P<0.01),国际级运动健将组和一级运动员组显著高于二级运动员及以下组(P<0.01)。不同运动技术等级运动员在补水补液区别知晓率上存在统计学差异(P<0.05),组间两两比较,国际运动健将组和运动健将组显著高于二级运动员及以下组。不同运动技术等级运动员对运动时适宜的补液时段知晓率存在统计学差异,组间两两比较,运动健将组和一级运动员组显著高于二级运动员及以下组(P<0.01)。不同运动技术等级运动员在其他补液知识问题项上无显著差异(P>0.05)。详见表2。

表2 不同性别、运动项目、运动技术等级、运动年限各组运动员补液知识知晓情况比较[n(%)]

不同运动技术等级运动员补液态度问题项上显著差异(P>0.05)。详见表3。

2.2.4 不同运动年限运动员补液知识、态度调查结果

不同运动年限运动员在脱水时的危害知晓率上存在统计学差异(P<0.05)。组间两两比较,>12.0年组显著高于9.1~12.0年组。不同运动年限运动员在补水与补液区别知晓率上存在统计学差异(P<0.01),组间两两比较,6.1~9.0年组显著高于≤3.0年组和3.1~6.0年组。不同运动年限运动员运动时适宜的补液时段知晓率上存在统计学差异(P<0.01),组间两两比较,运动年限在3.1~6.0年的运动员、6.1~9.0年的运动员、9.1~12.0年的运动员和>12.0年的运动员显著高于≤3.0年的运动员(P<0.01)。不同运动年限运动员在其他补液知识问题项上无显著差异(P>0.05)。详见表2。

不同运动年限运动员补液态度问题项上无显著差异(P>0.05)。详见表3。

表3 不同性别、运动项目、运动技术等级、运动年限各组补液相关态度情况比较[n(%)]

3 讨论

本研究对夏季项目精英运动员补液相关知识与态度进行了调查。调查结果显示,目前我国夏季项目精英运动员的补液知识普遍相对缺乏,且大部分运动员对补液知识缺乏兴趣;但大部分运动员认可补液对健康的重要性,也愿意为了成绩而改变自己的补液方式。

《中国居民膳食指南(2016)》[16]建议健康成年人每天应摄入1500~1700 ml 水。本次调查中仅有35.1%的调查对象知晓该推荐量。在实际训练中,运动员主要通过排汗来降低体温维持正常的中心温度,因此每日水的丢失量远高于普通大众和一般运动人群。运动员训练期间的实际适宜补液量和补液方式往往与其运动量和运动项目特征有关[5,16-18]。由于各夏季运动项目的特点差异较大,运动员的补液量也有较大的差异。然而,我国目前还缺乏对不同运动项目的适宜补液量的系统研究,缺乏不同运动项目运动员的补液推荐量,导致夏季精英运动员群体对于自身的适宜补液量不能明确把握,对运动员的补液指导也缺乏针对性。

良好的补液方式,不仅可以减少不良补液的副作用,还可以使运动员快速进入水合状态。本次调查发现,虽然有88.3%的运动员知晓推荐的补液方式,即少量多次,避免口渴,但对运动补液阶段的知晓率仅为28.3%,多数调查对象不重视运动前和运动后的补液问题。专业运动员在长时间大强度训练时,身体消耗大量糖原,丢失水分,还会流失电解质,因此简单的补水并不能起到好的促进效果。而在补充水的基础上,合理的补充糖和电解质,可以更好延缓疲劳,促进恢复。本次调查发现虽然有69.7%的运动员知晓脱水时的危害,但仅有16.7%的被调查运动员知晓矿泉水、矿物质水和纯净水的区别,仅有21.4%的调查对象知晓补水与补液区别。本次补液知识调查结果,说明我国夏季项目精英运动员普遍缺乏补液知识,急需在运动员中开展补水及补液相关知识的宣传和教育,其中应重点对男运动员、运动等级较低、运动年限短的运动员加强教育。

关于补液态度,本次调查结果显示,99.0%的运动员认可补液对健康的重要性,88.9%的运动员愿意为比赛成绩改变补液行为,说明科学补液对健康的重要性已被夏季精英运动员群体所认可,在了解了补液对运动表现的重要性后,调查对象普遍愿意为此做出相应改变。但与之相矛盾的是,仅有38.6%的运动员对补液知识感兴趣,低于普通运动人群[14]。这说明,夏季项目运动员中,存在以结果为导向的行为改变。这一特点为夏季项目运动员的补液知识宣教方法手段的开发提供了参考。

本研究结果提示目前我国夏季精英运动员补液知识掌握不足,多数运动员认可补液对健康的重要性,也愿意为比赛成绩改变补液行为,但对补液知识缺乏兴趣。鉴于被调查运动员的补液知识和态度存在性别、项目及运动等级、训练年限的差异,有必要在夏季精英运动员中开展有针对性的科学补液的知识、态度宣传和教育。鉴于我国缺少运动员的补液推荐标准,补液量、补液方式和补液品种的个性化、精准补液策略的研制对于提高精英运动员运动表现具有重要意义。