非洲裔作家古尔纳为何“爆冷”获诺贝尔文学奖

张峰

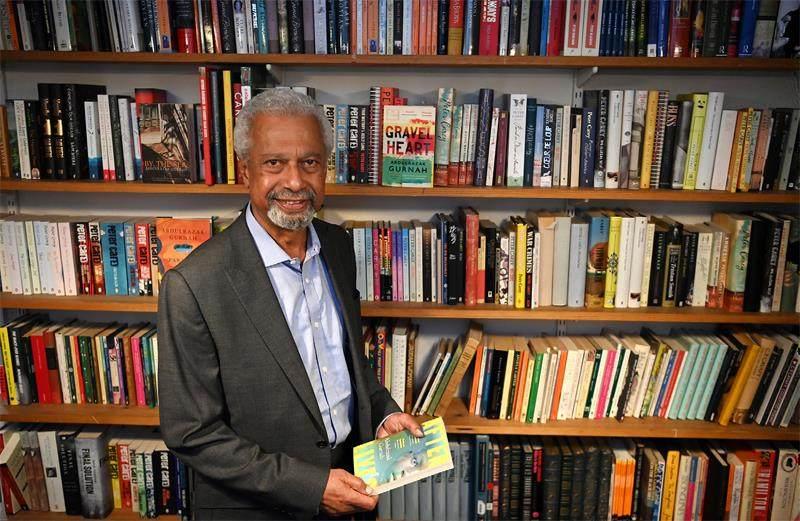

阿卜杜勒拉扎克·古尔纳

10月7日,2021年诺贝尔文学奖揭晓,瑞典文学院宣布,作家阿卜杜勒拉扎克·古尔纳获奖。瑞典文学院在当天发布的新闻公报中说,古尔纳“不妥协于殖民主义的影响和难民处在不同文化与大陆间鸿沟的命运”,并将此“富有同情心地”渗透到其作品当中。

消息一出,国内媒体和出版界罕见地一片静默,对于这样一位“冷门”的作家获奖,大家颇感意外,不免浮现出一连串的问号:古尔纳是谁?他写过哪些作品?为什么他的大部分作品还没有中译本?

古尔纳是一位长期生活在英国的非洲裔移民作家。他于1948年生于印度洋的桑给巴尔(1964年与坦噶尼喀组建坦桑尼亚联合共和国);1968年为躲避国内动乱移民英国;1982年其从肯特大学获得文学博士学位,1985年至2017年退休前一直在该校任教,教授英语和后殖民文学,并担任著名文学期刊《旅行者》的副主编。迄今,古尔纳已出版十部长篇小说,包括:《天堂》(Paradise,1994);《令人羡慕的沉默》(Admiring Silence, 1996);《离别的记忆》(Memory of Departure,1987);《朝圣者之路》(Pilgrim’s Way,1988);《多蒂》(Dottie,1990);《海边》(By the Sea,2001);《抛弃》(Desertion,2005);《最后的礼物》(The Last Gift,2011);《砾石之心》(Gravel Heart,2017);《来世》(Afterlives,2020)。此外,他还发表过部分短篇小说和大量文学评论,涉及众多后殖民作家和作品。

古尔纳是学者型小说家,具有大学教授、文学评论家和作家三重身份。虽然古尔纳的小说《天堂》曾入围布克奖和惠特布莱德文学奖,《海边》也入围过布克奖和《洛杉矶时报》图书奖,但在英语文学界,他作为评论家的角色更为人们所熟知。

可以说,瑞典文学院的授奖词是非常中肯的。古尔纳的作品触及殖民主义的影响和难民的命运,既反思历史,又触碰现实,强调历史跟现实的联系。在古尔纳的十部作品中,《天堂》《抛弃》《来世》属于历史题材,讲述的是东非被欧洲列强(主要是德国和英国)殖民和奴役的历史及其给个人成长和群体命运带来的巨变。古尔纳其他作品的主人公则大多像其本人一样是难民身份,他们逃离非洲,到英国去寻找家园,但又必须面对来自白人社会的歧视和压迫,在过去与现在、中心与边缘之间游走,在文化与地域的鸿沟中苦苦寻找自己的位置。

古尔纳在接受诺贝尔奖官方采访时说:“我不认为这些(文化上的)分歧是永久的或不可逾越的。当然,人们一直在世界各地流动。特别是非洲人来到欧洲,我认为这是一个相对较新的现象,但欧洲人涌入世界并不是什么新鲜事。这种现象我们已经经历了几个世纪。”古尔纳敦促欧洲国家善待和接纳移民,在对待移民问题时不应再如此吝啬,他说,“我认为对于欧洲,对于欧洲的许多人及国家而言,很难与难民妥协的是他们的一种吝啬。坦白地说,这些难民中的许多人都是有才华、充满活力的人,他们有东西可以给予。这可能是另一种思考方式。你不应该仅仅把这些人看作是一无所有的人,而是要想为那些需要帮助的人提供帮助,同时也是在为那些可以作出贡献的人提供帮助。”这种说法确有实据,1948年以来的移民浪潮对英国战后重建及此后的社会发展作出了突出贡献。但英国主流社会长期秉持保守、排外的立场,特别是每当出现社会危机时,移民和难民往往成為替罪羊或最先被侵害的对象。

2021年10月18日,一艘橡皮艇上的移民在地中海利比亚海域附近被利比亚海岸警卫队救起。船上的移民来自马里、苏丹、尼日利亚等多个国家。一些撒哈拉以南非洲的移民往往将利比亚视为前往欧洲的跳板。

古尔纳的获奖在一定程度上可以折射出诺贝尔文学奖对难民这一边缘群体的人文关怀。近年来的难民问题备受国际社会关注。文学作为社会的反映,与时代、社会和生活紧密相连,也肩负着改良社会的使命,相信古尔纳获奖会引发外界对难民群体更多的关注。

应该指出,古尔纳选择使用英语而不是母语斯瓦西里语进行写作对他的成功大有裨益。英语可以帮助作家获得更大范围的读者群和更多的获奖机会。迄今获得诺贝尔文学奖的五位非洲作家中,只有埃及的马哈福兹是使用阿拉伯语写作的,尼日利亚的索因卡、南非的戈迪默和库切都是使用英语写作。客观上讲,用英语、法语、德语、俄语、西班牙语等主要欧洲语言书写的作品在竞争诺贝尔文学奖时具有先天优势(据统计,迄今为止的118位诺贝尔文学奖得主中,欧洲作家占比超过70%)。

此外,在古尔纳的作品中很难看到那种对前殖民时期非洲的普遍怀旧情绪,取而代之的是对非洲历史上某些阴暗面的书写,如部落争斗不断、迷信盛行、疾病肆虐、奴隶贸易猖獗等,这常常会引发关于“东方主义”(抱着欧洲中心主义的态度来理解东方世界)的争论。其实这早已屡见不鲜,之前获奖的部分欧美移民作家也常常受到这样的怀疑和指责,说他们为了迎合西方对东方的幻想,故意把东方丑化或神秘化。在笔者看来,客观上的确存在一种视角上的差异,欧洲作家写非洲、非洲作家写非洲、移民欧洲的非洲作家写非洲都会呈现出不同的非洲图景和塑造不同的非洲形象,这些图景和形象具有一定的互补性,可以帮助人们更加全面、深入地理解非洲。如果一个作家的作品触及社会的某些阴暗面,就给他贴上“东方主义”的标签,容易掉入狭隘的民族主义陷阱。

古尔纳有着非洲的成长经历,可以算是一位“非洲作家”,其作品可以视为“非洲英语文学”的一部分,但他的难民身份和在英国长达50多年的流散经历又似乎使这些“标签”无法包容他的特点,笔者更倾向把他视为当代英国流散作家群体中的一员。

广义上的流散作家与移民作家意思相近,泛指移居他国的作家。就英国流散作家而言,他们主要来自于非洲、加勒比、亚洲等地区的英属(前)殖民地,他们的作品也多反映殖民地生活和移民英国后的经历。流散作家存在很多共性,如由于无法疏离故土文化,也无法认同移居国文化,常常处于“无根”状态等。英国流散文学有着悠久的历史,最早可追溯到18世紀末期伊格内修斯·桑乔和奥劳达·埃奎亚诺等人的“奴隶叙事”。二战结束以来,特别是“帝国疾风号”抵英后,随着殖民地移民的大量涌入,流散文学在英国也逐渐繁荣兴盛起来,涌现出一大批优秀的作家。他们的作品在创作题材和叙事、语言等方面逐渐形成了英国流散文学的传统和特色,古尔纳的写作很大程度上是对这种传统的继承和发扬。

古尔纳的流散经历使其获得了一种独特的身份和视角,既不同于书写非洲的欧洲白人作家,也有别于非洲本土作家。这种身份和视角在很大程度上是流散作家群体共有的,同时每个作家的独特经历又对其内涵进行了丰富和拓展。一般的移民主动来到英国以寻求更好的教育和工作机会,在他们面对歧视时,至少有一个理想化的“想象的家园”作为心灵的寄托,而这个家园对于难民来说则是不想回也回不去的故土。而有的作家在踏上英国之前就已对英国文化抱有极大的认同感。就古尔纳而言,难民身份使其表现出与其他流散作家不一样的地方,其作为难民,为了寻求安全,被动来到英国,其职业生涯一直在研究非洲、加勒比、亚洲等地区的后殖民文学,探索非洲人世界性的流离失所,对英国并没有明显的归属感,这使他的作品也呈现出鲜明的个性特征。

迄今,古尔纳的作品中只有两部短篇小说《博西》和《囚笼》被译为中文。可以预见的是,古尔纳的获奖会使其作品在短时间内引发一定程度的翻译出版热、阅读热和研究热。笔者期待他的长篇小说中译本能够早日问世,使国内读者得以近距离地体会其笔下的非洲及难民的生存境遇。正如英国诗人约翰·多恩所言,“没有人是一座孤岛,可以自全,每个人都是大陆的一片,整体的一部分。”全球化时代,人们的命运息息相关。从阅读古尔纳的作品中我们可以发现一个看似遥远但又并不陌生的时空,同时更加深刻地体会到和平、稳定、繁荣对于一个国家、民族和个人的重要性,这在一定程度上也许是阅读古尔纳作品的现实意义。

(作者为北京外国语大学英语学院副教授)