“一带一路”倡议下福建省纺织服装产业转型发展机遇分析研究

曾 晨

(闽江学院 服装与艺术工程学院,福建 福州 350108)

1 引言

“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称,2013年9月和10月由中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议[1]。福建自古就是海上丝绸之路重要的东方起点,如今同样被定为“21世纪海上丝绸之路核心区域”;同时“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”项目顺利通过第44届世界遗产大会评审,成为我国第56处世界遗产!这也再一次肯定了福建自古以来的商贸核心地位,在未来的发展中,福建在贸易、旅游、运输等方面必将迎来前所未有的新机遇。

纺织服装行业是福建省传统优势产业,但是基于全球经济复苏乏力、贸易呈低增长,国际多边贸易协议不断被破坏的国际背景,纺织服装商品、资本和劳动力等生产要素跨国流动的壁垒愈发显现[2]。加之2020年突发的新冠肺炎疫情又给全球经济蒙上了一层阴影,纺织服装行业在此环境下受到巨大的冲击。福建纺织服装行业面临的内外部环境更加错综复杂,在这样的新经济常态以及后疫情时代下,迫切需要探索产业转型升级的创新发展路径。

2 福建省纺织服装产业现状

2.1 行业发展概况

纺织服装产业作为福建经济的主要支柱之一,它对加快福建经济增长、提供就业岗位和扩大进出口贸易等起到了不可替代的作用,主要产业集群分布在福州、厦门、泉州及三明等地区[3]。福建省拥有较为完整的纺织服装产业链而且规模较大、种类较多,对全省经济发展产生非常重要的作用。福建省纺织服装产业在近些年来保持着平稳较快增长,通过近几十年的发展,福建省出现了一批以市、县区域经济为特色的纺织服装产业集群,并呈现出较强的竞争力,总产量位居全国第5,不仅有力地解决了就业问题,同时带动经济的增长。

近年来,国际贸易摩擦的不断升级,全球经济持续放缓,贸易环境变得复杂多变;人工成本持续增加导致企业运营成本居高不下,效益下滑;2020年年初新冠肺炎疫情开始席卷全球,让经济变得雪上加霜,给福建纺织服装企业也带来了一定的冲击和挑战,企业面临的风险和挑战明显增多。福建省纺织服装企业2020年在营收、利润和进出口总额等方面均出现一定比例的下滑。

2.2 行业经济运行情况

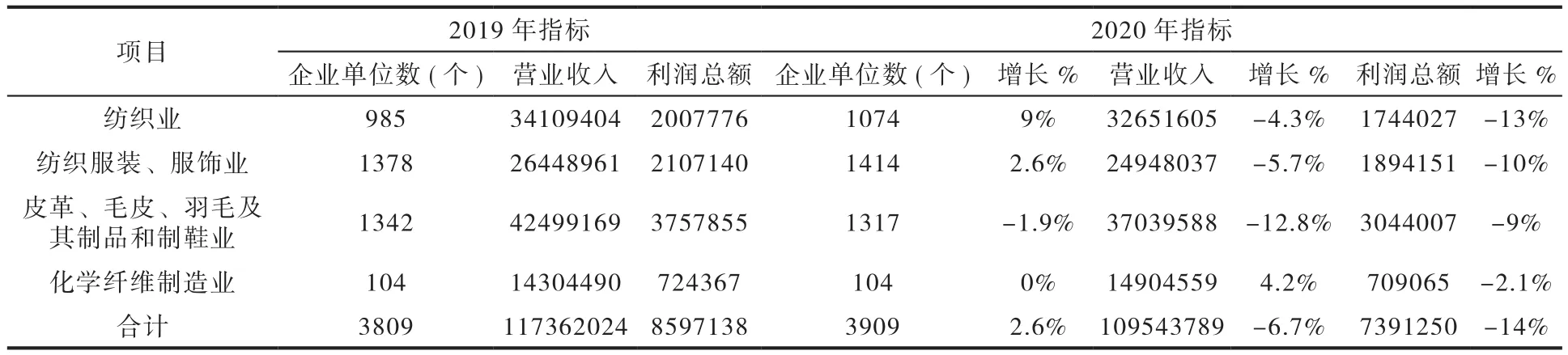

根据福建省统计局最新数据显示,2020年福建省纺织服装行业规模以上工业企业数量有3909家,新增规上企业100家,增长2.6%,其中纺织业企业增加89家,占增长总数的89%,全年实现总营收10954亿元,同比下滑6.7%,其中化学纤维制造业营收1490亿元,逆势增长4.2%。全年实现利润739亿元,利润增长8.9%,纺织业营收增长9.4%,利润增长4%,纺织服装、服饰业营收增长14%,利润下滑14%(如表1)。

表1 2019-2020年福建省纺织服装行业规模以上工业企业主要指标 (单位:万元)

2020年福建省纺织服装产品进出口总额为325.62亿美元,同比下滑6.6%;其中,纺纱、织物、制成品及有关产品成了一匹黑马,进出口总额突破100亿美元大关,同比逆势增长7.01%;服装及衣着附件、鞋靴进出口总额均出现下滑。

笔者通过数据分析与企业调研了解到当前福建省纺织服装行业在2020年上半年受到疫情影响较大,尤其是第一季度产生较大影响,拉低全年经济指标。二季度开始,随着我国疫情得到有效控制,福建省纺织服装企业逐步恢复了生产,三、四季度开始出现增长。全年营收总额下滑6.7%,但是利润下滑达到14%。福建省纺织行业受到国际贸易摩擦加剧、原材料价格不断攀升、人工成本增加,产品创新度不够、生产效率未能提高、供销模式守旧等因素影响,使得企业利润增长非常微弱,进入微利时代,甚至出现亏损。因此在经济萎靡与后疫情时代的双重夹击下福建省纺织服装产业亟待转型升级。

3 “一带一路”倡议下福建省纺织服装行业发展机遇

“一带一路”倡议的提出为福建省纺织服装产业结构转型升级和优化带来了新的机遇,福建省纺织服装产业具备良好的产业基础,制造品类也较为齐全,但在产品设计开发、品牌建设、智能制造、国内外市场营销等方面仍然存在短板。新发展格局下,纺织服装行业国际贸易遇到全新挑战,在全球疫情复杂多变,国际贸易尚不明朗的形势下,福建省更需要借助“一带一路”倡议背景,发挥自身海上丝绸之路核心区域优势,积极把握机遇,推动纺织服装产业融合发展、激活产业升级。

3.1 RCEP新机遇,助力福建纺织服装产品“走出去”

2020年11月15日,《区域全面经济伙伴关系协定》(简称RCEP)正式签署[4]。RCEP生效实施后,对包括我国纺织鞋服在内的重要产业将带来新的发展机遇。对于福建纺织服装企业加强拓展国际市场、加强国际合作,推动纺织服装产业转型升级、做大做强,推进福建纺织服装产品“走出去”意义重大,为福建深度融入共建“一带一路”创造了更好的条件。

在“一带一路”倡议下,政府与行业鼓励企业“走出去”,利用海外投资与并购对全球各种优质资源如原料、设计、品牌、市场渠道等进行产业链的垂直延伸,从而提高整个产业的附加值。

3.2 坚持创新驱动发展,加快结构调整和产业升级步伐

福建纺织服装产业已经形成较为完备的基础设施与产业配套,呈现出行业门类齐全、产业链协同,特别是纺织化纤、棉纺纱线原料丰富的产业优势[5]。终端产品的服装用、产业用、装饰用面料也正在向高层次、高品质、高端方向发展。福建纺织行业坚持创新驱动发展,加快结构调整和产业升级步伐,大力推进纺织新材料、高性能纤维重点行业,开创高端纺织面料、产业用纺织品等新兴产业发展新局面,带动差别化纤维、新型纺纱织造、印染、服装等高端纺织品深加工,促进产业链上下游延伸,循环经济发展,形成价值链高端提升发展新格局。

3.3 加速纺织服装产业智能化布局

传统纺织服装工厂生产效率低、人力成本高,已经不能完全满足现代纺织服装生产需求,工厂数智化转型迫在眉睫。随着新技术层出不穷,数智化解决方案的日趋完善,未来具备数智化能力的企业才会更有竞争力。新冠疫情再次证明,数智化是整个纺织服装品供应链面临的重大而紧迫的挑战,加快产业升级,优化产业智能化布局,实现生产效率、产能、产值利润的大幅同步提升,随着5G时代的到来,万物互联的加速,智能化企业可以以自身成长带动供应链迭代,以科技发展创新引领智造升级。例如安踏的智能工厂,通过智能化升级改造,以数据大脑自动化赋智,通过“神经系统”的铺设,将所有自动化设备连接在一起,行业首创吊挂系统的全流程一体化串联。同时,全流程数据监控,实现工厂活动的可视化、可追溯化,生产数据与工资系统无缝对接,即时化绩效和生产任务,智能精益管理,最大限度减少资源浪费。

4 “一带一路”福建省纺织服装产业转型的建议

4.1 纺织服装企业以产品研发创新为核心,激活国产品牌潜能

企业要以产品研发创新为核心,在服装产品中注入高品质、高科技和创新性,以科技赋能服装,先进的工艺技术植入服装,让产品的价值感与功能卖点更加深入人心,牢牢把握品牌风格调性,努力提升品牌的溢价能力。例如:福建运动品牌361°在2020年12月就与世界著名科幻IP《三体》联名,发布全新的三态(3TECH)科技系统,不仅推出多款科幻机能系列产品,还带来了一件利用空气充当阻热层的黑科技产品—气悬应候服“恒”,其利用空气导热性低的特点,打造出高效锁温的空气保暖层,减少传统羽绒用量及加工过程中废水的排放,让科技创新助推环保升级。

随着国内消费者对品牌价值的认知能力提升,以及国家各类政策的扶持,不仅为国货产品提供了一轮发展新机,更为国产品牌升级带来了难得的机遇。带动广大消费者对自身文化的信任,以及对国产品牌价值的认可,利用新国货风口激活品牌潜能,提升品质,创建高端品牌走向国际化。

4.2 抓住改革机遇,促进纺织服装行业数智化转型

纺织服装行业是福建省传统优势产业,但是其数智化转型起步较晚,整个纺织服装产业集群还未形成数智化转型的“大气候”。受到疫情及国际形势影响,以及当前5G技术和人工智能的广泛应用,纺织服装行业数智化转型是大势所趋,企业家们要实现思想上的觉醒,由内及外地主动去拥抱数智化时代,自觉地去策划和开展企业的数智化转型工作,企业要充分利用国家发展数字经济的契机,系统性地推进数智化改造。企业可根据自身所处的转型阶段,分期规划进行,最后得到符合企业自身发展的数字化转型成果。实现企业的高质量转型发展。

4.3 加快发展福建省纺织服装外贸新业态新模式

在后疫情时代,福建省纺织服装企业要及时调整思路与策略,积极布局多元市场,一方面,降低外贸中对单一国家的依存度,勇于打破传统的外贸商业模式,从营销方式到市场布局都应及时调整,积极探索跨境电商等新模式、新渠道、新市场,开展生产模式、商业模式的变革,为传统外贸模式增加新动力。疫情的出现,加快了新型供应链出现的速度。即供应商、零售商、品牌和其他部分链接起来,将端到端的数据捕获可见性的无缝链接,从而建立全面的、整合的数字化升级供应链平台[6]。另一方面,企业也要积极转变思想,及时调整产品与经营思路,后疫情时代,国际市场变得更加波动,进出口贸易也会变得更加不稳定,因此企业需要延伸完善产业链和供应链,形成安全稳定有竞争力、有韧性的产业链和供应链。

4.4 深化校企合作,做好高素质应用型人才培养,加快科技成果转化

“一带一路”倡议的贯彻落实,需要有大量的纺织服装专业技术人才做支撑,为了保障专业人才的梯队建设,为增强企业核心竞争力,坚持突出企业的技术创新主体地位,要激励纺织服装企业开展自主创新,同时积极与业内知名高校院所开展产学研合作,共同加强技术创新和新产品开发工作,加快科技成果转化。积极开展校企合作实训基地构建,为培养高素质应用型人才提供更多更好的实践平台,围绕纺织服装的研发设计、技术创新等方面,培养创意创新人才。通过“平台共建、学生共育、项目共研、成果共享、互利共赢”的合作机制,积极探索校企人才培养模式,为福建地方纺织服装行业培养出大量高素质应用型人才。

5 总结

在当前“一带一路”倡议下,纺织服装企业尤其是中小型企业需要深度思考如何踏上这趟发展的顺风车,将企业顺应形势,实行转型升级,走上发展快车道,否则很快会在当前经济萎靡与后疫情时代夹击下走向没落。福建省应借助“一带一路”政策,纺织服装企业要以产品研发创新为核心,激活国产品牌潜能,赋能服装品牌升级发展;抓住改革机遇,促进企业数智化升级,顺应形势加快发展外贸新业态新模式;深化校企合作,做好高素质应用型人才培养,加快科技成果转化,助力产业发展。使福建从“纺织服装大省”升级成为“纺织服装强省”。