互联网发展与全球价值链嵌入

吕 越, 陈泳昌

(1. 对外经济贸易大学 国际经济贸易学院, 北京 100029;2. 对外经济贸易大学 中国WTO研究院, 北京 100029)

一、引 言

以互联网为代表的电子信息技术在近年来经历了飞跃式发展。2018年全球互联网用户比率约49%,人口规模达到37亿。(1)国际电信联盟(International Telecommunication Union,简称ITU):www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx.其中,中国的网民数增至8.29亿,普及率达到59.6%,(2)详见《中国互联网发展报告(2019)》。用户数量的激增反映出互联网对当前经济社会运转的影响更加深入。事实上,无论是信息获取、商务交易,还是交流沟通、娱乐休闲等方面都渗透着互联网的影子。[1]从国际贸易的视角看,互联网凭借高效的信息传递能力、低廉的边际成本优势不仅显著降低了贸易双方的协调和匹配成本,也使贸易双方节约了交易成本,对于推动国家间经贸往来有着重要意义。《世界银行2020发展报告》中提及,信息与通信技术基础设施投资的增加有助于一国从初级制造业转向先进制造业和服务业。由世贸组织、经合组织以及世界银行等联合发布的《全球价值链发展报告2019》中更是突出强调,根植于互联网等信息技术的数字经济在未来世界经济发展中将占据重要地位。这一新型经济模式将大幅提升经济效率并降低交易成本,从而优化资源配置,并最终推动企业组织形式、产品流通模式、服务模式及营销方式等深化变革。

互联网发展对国际贸易的影响一直是学者们研究的热点。[1-5]从宏观层面来看,部分国外学者认为互联网既会通过降低特定海外市场的出口沉没成本来提升一国的货物贸易流量[3],又会对一国服务贸易增长带来积极影响[2,4]。Fink等(2005)研究发现通讯成本的大幅下降是互联网推动国际贸易的重要着力点。[6]近年来,国内学者从微观层面论证了互联网对企业参与国际贸易的影响效应。施炳展(2016)基于中国海关数据,以双边、双向网址链接数作为互联网代理变量,分析得出互联网的发展降低了企业出口中的交易成本,从而在出口定价方面获取了更多优势,同时实现了交易规模的扩张、出口效率的提升及出口持续性;[1]李兵等(2017)研究发现,互联网对企业交易规模的提升效应在海外市场中更强[5]。此外,针对根植于互联网等通信技术的新型商业模式——电子商务,岳云嵩等(2018)研究发现一系列电子商务平台通过提升企业生产率、交易匹配率有助于降低出口门槛,最终实现了企业国际贸易体量的增加。[7]

尽管互联网对于国际贸易的推动作用在学者们的广泛研究下得到一再证实,但考虑到当前的国际贸易及分工体系已经发生了巨大调整,受益于过去二十余年全球化的迅猛发展及通信技术的迭代更新,全球化的生产分工及贸易模式已形成以跨国公司为主导,以国际化生产、加工贸易、外包等为主要模式的新体系,即全球价值链(Global Value Chain,简称GVC)生产体系。[8]Koopman等(2012)、Maurer等(2012)认为采用以往的总贸易核算难以反映出当前各国参与国际分工及贸易的真实情况。[9-10]此外,前世界贸易组织总干事拉米指出:“增加值贸易是衡量世界贸易更好的一种方法,是真实反映全球贸易运行的新的测度工具”。《世界银行2020发展报告》也以“在全球价值链时代,以贸易促发展”为题对当前及未来的国际经贸格局进行分析,可见,基于全球价值链分工视角,再次探讨互联网带来的影响效应依然有着重要的现实意义。

本文旨在探讨互联网是否能成为价值链分工参与的驱动力,因此,需要对已有文献中影响价值链分工的内部因素和外部环境进行梳理。首先就内部因素而言,从国家层面看,Amsden(1989)认为由加工贸易转向自主创新是发展中国家打破自身产业限制,推动产业链优化的重要渠道[11];Velde等(2006)则对玻利维亚和墨西哥的非木材产品价值链进行研究,发现创业者是相关产业发展的主要动力。[12]从企业层面看,Upward等(2013)、张杰等(2013)研究发现,企业的地理位置、贸易模式、所有制类型、与出口目的国的差异等因素将影响其价值链参与;[13-14]吕越等(2017)以中国企业在全球价值链中的生存时间为切入,进一步分析得出东部开放地区企业、加工贸易企业、民营企业和外资企业在GVC中的生存率更高,且研发能力较强、全要素生产率较高、规模较大、融资约束较小、年龄较小的企业嵌入价值链的持续时间更长[15]。除却内部因素,企业面临的融资约束、一国市场规模、产权制度等外部环境也会对其价值链参与产生影响。其中,融资环境在一定程度上决定着企业经营的资金获取难易,从而较高的融资约束不利于企业参与价值链分工。[16-17]而发展中国家的本土市场规模扩大则会引起价值链高端生产环节的梯度转移,[18]此外,东道国的知识产权保护也有助于一国在全球价值链中分工地位的提升[19]。

伴随学术界对价值链相关问题研究的进一步深入,已有学者针对互联网发展对全球价值链参与影响进行了分析。基于企业数据,施炳展等(2020)、沈国兵等(2020)发现互联网深化了国际分工格局。[20-21]基于国别数据,王欠欠等(2018)、韩剑等(2018)认为互联网发展的确会对一国嵌入价值链体系有着正向影响,[22-23]但他们沿宏观层面的研究并未深入讨论互联网这一促进作用的实现机制。刘斌等(2019)虽然发现互联网能够通过削减贸易成本、缩短交货时间等推动行业价值链嵌入,[24]但其研究样本为截面数据,缺乏时间维度的连续性。因此,这为本文留下了进一步的研究空间。较之于以往的文献,本文可能存在以下边际贡献:(1)从研究问题上看,我们不仅分析了互联网发展是否以及会在多大程度上对各国参与全球价值链带来影响,还进一步对这一影响效应的内在机制进行了系统梳理,从而更加深刻地探讨了互联网的这一影响效应;(2)从研究数据来看,本文测算了2000—2014年国家—行业层面的贸易增加值数据,并基于这一数据构建了一国某行业全球价值链嵌入度的衡量指标,进而考察互联网对一国各细分行业全球价值链嵌入的影响效应;(3)从研究内容来看,本文还从异质性的视角,将一国经济发展水平的差异、以金融危机为代表的经济突变因素纳入考虑,进一步检验了互联网对全球价值链促进作用的敏感性,从而丰富了现有的研究内容。

二、机制分析

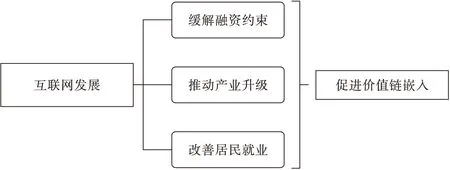

如前所述,虽然已有学者对一国互联网发展带来的价值链嵌入提升效应进行了分析,但对于这一影响机制梳理尚不完善。对此,本文尝试沿融资约束、产业结构及居民就业三个方面展开讨论,并在下文中从实证层面进行验证(如图1所示)。

图1 互联网提升价值链参与的作用机制

就融资约束而言,互联网技术及相关产业的发展能够从缓解信息不对称、降低金融交易成本及改善信贷结构性错配等方面优化一国的融资环境。首先,互联网的深化发展提高了企业的信息披露力度,同时,信贷市场的供需诉求等信息变得更易获取,这有效缓解了信贷市场中的信息不对称难题;[25]其次,以往必须依靠企业自身或金融中介的部分交易成本伴随互联网的渗透显著下降,同时电子化交易进一步压缩了金融交易成本;最后,根植于互联网技术的大数据、云计算等新兴产业还能有效提升信贷交易双方的匹配效率,从而有效缓解金融市场中资本的结构性错配,改善融资环境。那么,这一影响是否有助于一国企业参与到国际分工及贸易中?一方面,Melitz(2013)认为出口企业往往承担更大的固定成本,[26]因此,该类企业会对融资环境要求更高[27]。另一方面,通过引进发达国家的高技术机器设备等,发展中国家能够发挥后发优势融入国际分工,但较高的融资约束会制约企业的进口行为,[28]从而牵制这一增长路径的实现,因此,过高的融资约束可能会制约国际分工及贸易的参与度。对此,我们提出第一个假说。

假说1:其他条件不变时,互联网发展通过缓解一国融资约束带来价值链参与度的提升。

就产业升级而言,一方面,互联网技术的深化缓解了部分服务产品的不可贸易性,同时催生出电子商务、数字经济等新模式,这将加速社会资本及要素向服务部门快速流动积聚,有助于推动一国产业向增加值更高的服务业转型升级;[2,4]另一方面,互联网的渗透不仅推动了相关的信息技术产业发展,同时有着较强的赋能效应,即通过与诸多传统产业部门融合,催生一系列的新模式、新产品和新业态,进而优化一国市场结构并助力产业升级。[29]那么产业升级如何深化一国的价值链分工参与?一方面,产业结构不断升级有助于丰富一国传统的生产模式,从而带来产品多样性的提升,这为该国融入全球价值链开辟了更多可能;另一方面,发达国家在产业结构升级的进程中,会以产业转移、FDI等形式将其国内尤其是不再具备比较优势的夕阳产业转移至发展中国家,从而部分产业承接国借此融入到国际生产分工中。由此,我们提出本文的第二个假说。

假说2:在其他条件不变的情况下,互联网发展通过推动一国产业升级带来价值链嵌入度的提升。

就居民就业而言,提升就业信息的可获性、提高工资率及直接提供更多的就业岗位是互联网及相关产业发展改善居民就业的重要途径。首先,互联网技术的深化推动了就业信息的传播,[30]从而缓解了劳动力市场上由信息不对称、信息不完全导致的部分失业;其次,互联网技术的广泛传播提升了部分地区或行业的工资水平,[31]而工资率的提升是居民参与就业的重要激励;最后,由互联网及通信技术发展催生的电子商务、跨境电商等新产业及商业模式,能够带来大批就业岗位,从而对劳动力产生直接需求[32]。显然,更高的就业率为一国工业化生产提供了劳动力支撑,从而为一国参与到国际分工中带来了要素优势。例如:发展中国家通过产业承接参与国际分工往往依赖于大量劳动力,需要更多的就业支持;跨境电子商务这一新型国际分工及贸易桥梁对于价值链体系的拓宽同样需要相关人才参与才能实现。从而,本文提出第三个假说。

假说3:在其他条件不变的情况下,互联网发展通过改善一国居民就业带来价值链嵌入度的提升。

三、实证设计

(一)计量模型设定

为从实证层面探究互联网发展对行业价值链嵌入的影响,本文参考吕越等(2018)的研究设定如下模型[33]:

FVARijt=a0+a1intit+a2Xit+δi+ηj+vt+εijt

(1)

模型(1)中,FVARijt表示i国行业j在第t年出口当中的国外增加值率;intit表示i国在第t年的互联网发展水平;Xit表示其他影响一国出口国外增加值率的控制变量;δi、ηj、vt分别为国家、行业及时间固定效应;εijt为随机误差项。

(二)指标说明及数据来源

1.被解释变量

国外学者对全球价值链测算方法的研究起步较早,Hummels等(2001)基于非竞争型投入产出表,提出垂直专业化测算法(HIY法),这一方法将一国总出口中包含的中间品进口含量作为贸易增加值的测算标准。[34]而后引用度较高的是Koopman等(2012)提出的KWW法,该方法不仅发展了加工贸易与一般贸易国内增加值的估算框架,还提出了分离后投入产出系数矩阵的优化算法。[9]基于KWW法,刘维林(2017)更为细化地将出口中的国外增加值依据其性质拆分为服务和产品两部分,以更加凸显一国嵌入全球价值链的结构性质。[35]Wang等(2013)则在KWW法的基础之上,依据最终吸收目的地的不同将所有的中间品贸易流量进行分类,以得到被不同国家不同部门最终产品生产所吸收的各个部分。[36]进一步的,程大中(2015)将这一系列的出口成份分解为前向GVC关联和后向GVC关联,以评估中国参与全球价值链分工的程度及演变趋势。[37]结合上述方法及待分析问题,本文借鉴Wang等(2013)和程大中(2015)的测算方法,[36-37]选择一国总出口当中国外增加值占比(The Ratio of Foreign Value Added in Exports to Gross Exports,简称FVAR)对42个国家(地区)56个行业的全球价值链嵌入度进行测度,占比越大,表明一国参与全球价值链分工的程度就越高,这一指标目前已被学者们广泛应用于国际贸易研究当中。

2.核心解释变量

早期,部分学者采用互联网主机数量衡量一国互联网发展水平以探究互联网的影响效应,[3]但主机数量仅能从硬件方面反映出各国的互联网接入情况,而无法准确测度其国内的互联网使用情况。因此,本文借鉴Choi(2010)的研究,[4]选用一国互联网渗透率,即一国互联网使用数与总人口的比例(int),以更加精准地反映互联网发展水平。此外,下文中还进一步选择一国宽带使用情况、通信产品出口占比进行稳健性检验。

3.控制变量

本文选择了以下五个控制变量:(1)经济发展水平(lnpgdp),以一国人均国内生产总值进行测度。一国的经济发展水平对其生产方式、生产结构以及贸易水平等均有着深刻的影响。(2)人均资本存量(lncpc),以一国资本形成总额和人口比例进行测度。人均资本的提升能够推动一国工业化建设进而影响其国际分工参与。(3)开放水平(open),以一国服务贸易与GDP的比例作为其对外开放程度的测度指标。开放度更高的国家往往与别国有着更加紧密的生产合作及贸易往来,对海外市场的了解程度更高,从而深刻地影响该国的价值链参与。(4)技术水平(tech),以一国研发投入与GDP的比例进行测度,研发投入和技术进步对于优化一国国内产业结构、提升产品国际竞争力有着重要意义,[38]从而可能影响到一国的全球价值链分工参与。(5)人口规模(lnpop),以一国人口总数进行测度。考虑到一国人口规模或许同样会对国际分工带来影响,从而将其纳入考虑范围。为优化数据结构同时缓解异方差问题,本文对经济发展水平、人均资本存量及人口规模三项指标的数据进行对数化处理。

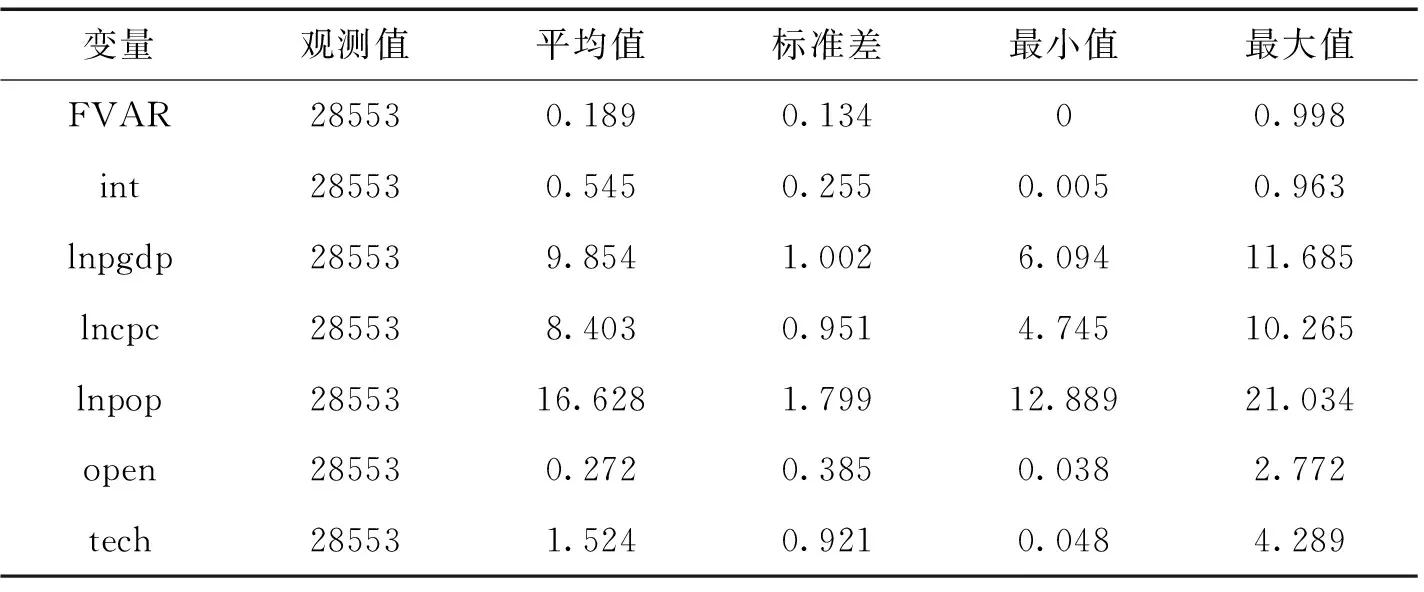

4.数据来源及描述性统计

文中被解释变量FVAR数据来源于世界投入产出数据库(World Input-Output Database,简称WIOD),核心解释变量以及控制变量数据均来源于世界银行数据库,变量的描述性统计如表1所示。需要说明的是,在FVAR测算过程中,考虑到数据平衡误差问题,故剔除国外增加值率大于1的异常值以保证回归结果的准确性。此外,对核心解释变量及控制变量的缺失值也进行了相应的剔除处理。

表1 描述性统计

四、计量结果与分析

结合上文模型,本文先进行基准回归分析,随后从多角度进行稳健性检验。此外,考虑到潜在的内生性问题,本文还通过寻找合适的工具变量进行了再检验,最后对前文理论层面的机制分析进行定量验证。

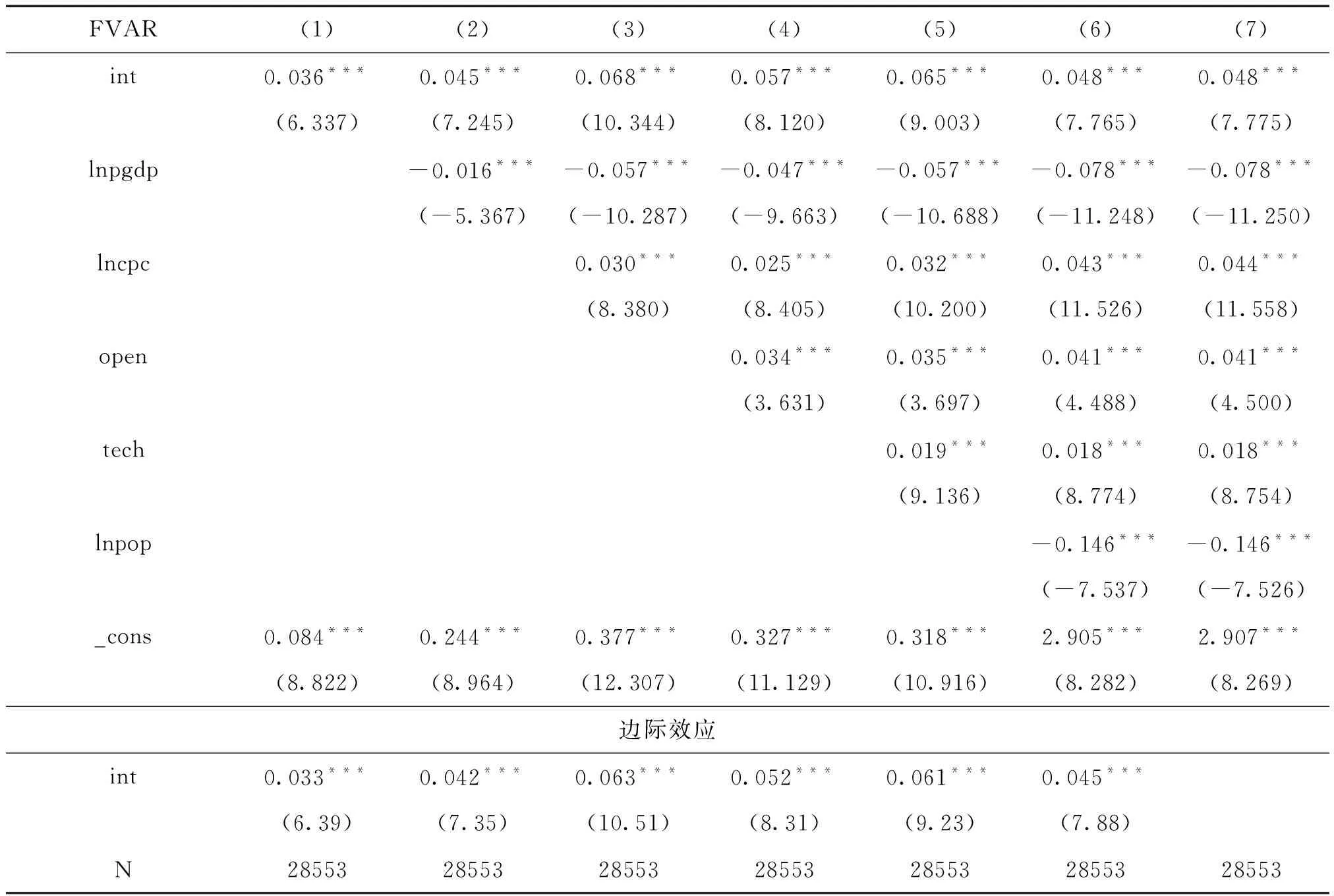

(一)基准回归结果

考虑到被解释变量数值均位于0~1之间,因此,本文主要以双限制的Tobit回归探讨一国互联网发展对其全球价值链嵌入的影响。回归中依次加入核心解释变量及上文提及的一系列控制变量,且对国家、行业及时间固定效应进行了控制,最终的回归结果呈现于表2第(1)—(6)列,同时第(7)列显示了OLS估计结果。就核心解释变量而言,回归结果显著为正,能够在1%的显著性水平上拒绝原假设,表明一国互联网水平的提升显著推动了该国各行业在全球价值链分工中的嵌入度,且多次回归中互联网指标的系数值较为稳定。原因主要在于:首先,互联网的快速发展提升了信息传递效率,[25]从而显著弱化了地理距离对国际分工及贸易的阻滞效应;其次,互联网通过消减新市场开拓、线下交易及信息获取等相关成本,从而降低了国际分工参与壁垒,这有助于发展中国家参与到全球价值链分工中;此外,互联网本身的技术优势及其对传统工业的赋能同样是其推动价值链分工体系调整的重要因素。就控制变量而言,经济发展水平降低了行业的全球价值链参与度,原因或在于较高的经济发展水平完善了一国国内产业链建设[23],从而在国内产业链与国际产业链间形成局部替代,最终导致行业的国际分工参与度有所下降;人均资本与价值链分工间呈现正向促进关系,人均资本对提升劳动要素的边际生产力有着重要意义,从而有助于行业嵌入全球价值链分工;对外开放度显著推动了行业的价值链嵌入度,原因可能在于对外开放度的提升增进了国家间的交流往来,增进了彼此间市场了解及信任度,从而为彼此间开展互补性分工合作提供了更多可能;技术水平与价值链参与呈现正向关联,技术进步有助于提升产品在国际市场中的综合竞争力,从而会为行业参与全球价值链带来更多优势;此外,人口规模与价值链嵌入间存在着负向关联。

表2 基准回归结果

考虑到上述Tobit回归中并未体现互联网发展对行业参与全球价值链分工的边际效应,因此,需要进一步对其测度。以表2第(6)列结果为例,数据表明互联网发展水平每提高一个单位会带动价值链参与度提升约0.045个单位,这进一步从边际层面表明互联网发展对于提升一国价值链参与的重要意义。事实上,互联网产业发展还存在显著的网络效应和集聚效应,其经济影响会伴随相关基础设施的不断完善和用户数量的不断积累,表现出递增式的促进作用。[39-40]

(二)稳健性检验

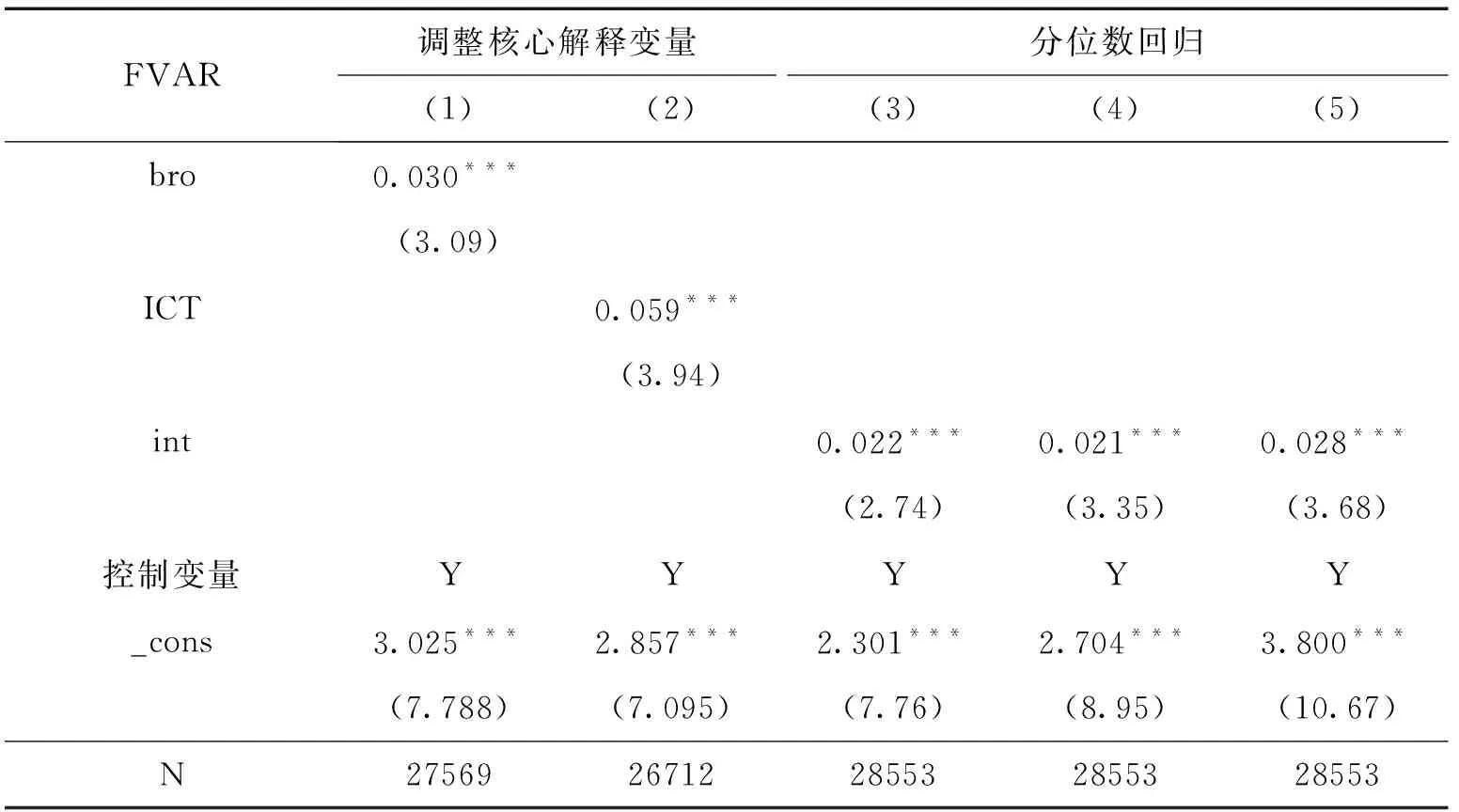

为提升基准回归结果的可信性,本文通过调整核心解释变量、调整回归方法、剔除离群值等进行稳健性检验,结果如表3和表4所示。首先是调整核心解释变量。考虑到前文中以互联网渗透率测度一国互联网发展情况,更多反映的是个体居民层面的互联网使用,而对企业、组织的互联网应用则反映有限,从而表3第(1)列以固定宽带订阅率作为新的核心解释变量并继续进行Tobit回归;此外,考虑到一国互联网发展水平会在其通信产业中有所体现,从而第(2)列使用一国通信产品出口占GDP的比例作为互联网渗透率的替换指标再一次进行回归,两次回归结果(表3第(1)(2)列)与基准回归反映出的结论相一致。其次,前文回归实际上属于均值回归,虽能反映出互联网对于价值链嵌入度提升的集中趋势,但对这一促进作用的全貌表征有限,从而本文进一步以分位数回归进行稳健性检验,以1/4分位数、1/2分位数及3/4分位数为切入,自助法重复抽样50次来对这一促进效应进行更加全面的验证,回归结果见表3第(3)-(5)列,此时核心解释变量依然均在1%的显著性水平上支持上文结论。

表3 稳健性检验

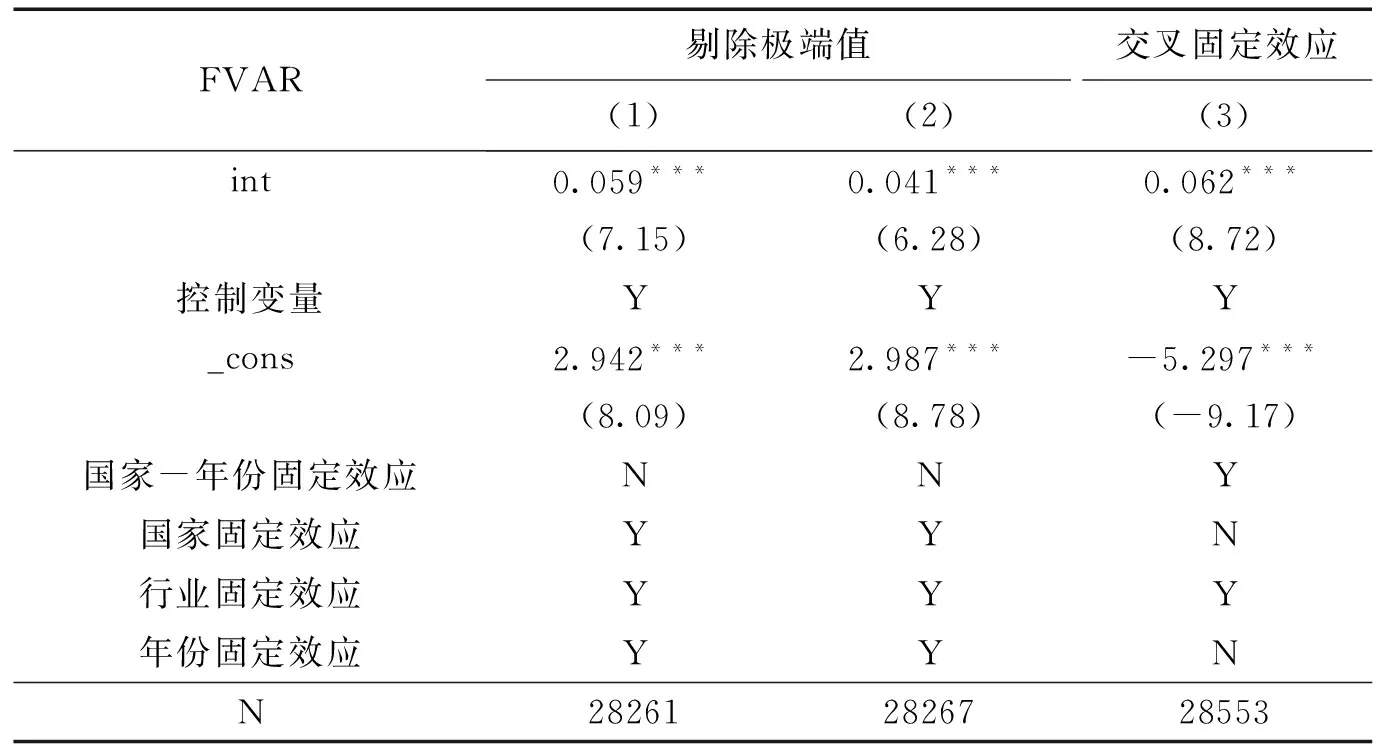

进一步的,本文还通过剔除离群值、纳入交叉固定效应进行稳健性检验。首先,剔除离群值。本文探讨的问题为一国互联网发展对其全球价值链嵌入度的影响,从而过低的互联网发展水平或过高的全球价值链嵌入度都可能会引发回归结果的偏误,因此,表4第(1)(2)列分别剔除互联网渗透率在1%以下及全球价值链参与水平在99%以上的样本个体进行稳健性检验,结果并未拒绝前述结论。尽管上述回归中控制了国家、行业及年份固定效应,但并未考虑随时间变化的国家特征,从而进一步对国家—年份交叉固定效应和行业固定效应进行控制,由表4第(3)列可知,回归结果与基准结论保持一致。

表4 稳健性检验

(三)内生性处理

上文中的一系列回归证实了一国互联网水平的提升的确对该国行业参与全球价值链分工有着积极意义。但伴随全球价值链嵌入度的不断加深,该国可能会因生产合作及贸易需要而强化自身互联网建设,这将带来国内的互联网渗透率快速提升。倘若如此,本文的研究或许会存在潜在的内生性。因此,本文通过寻找合适的工具变量,使用两阶段最小二乘法(2SLS)进行再回归,以增强前述结论的可信性。

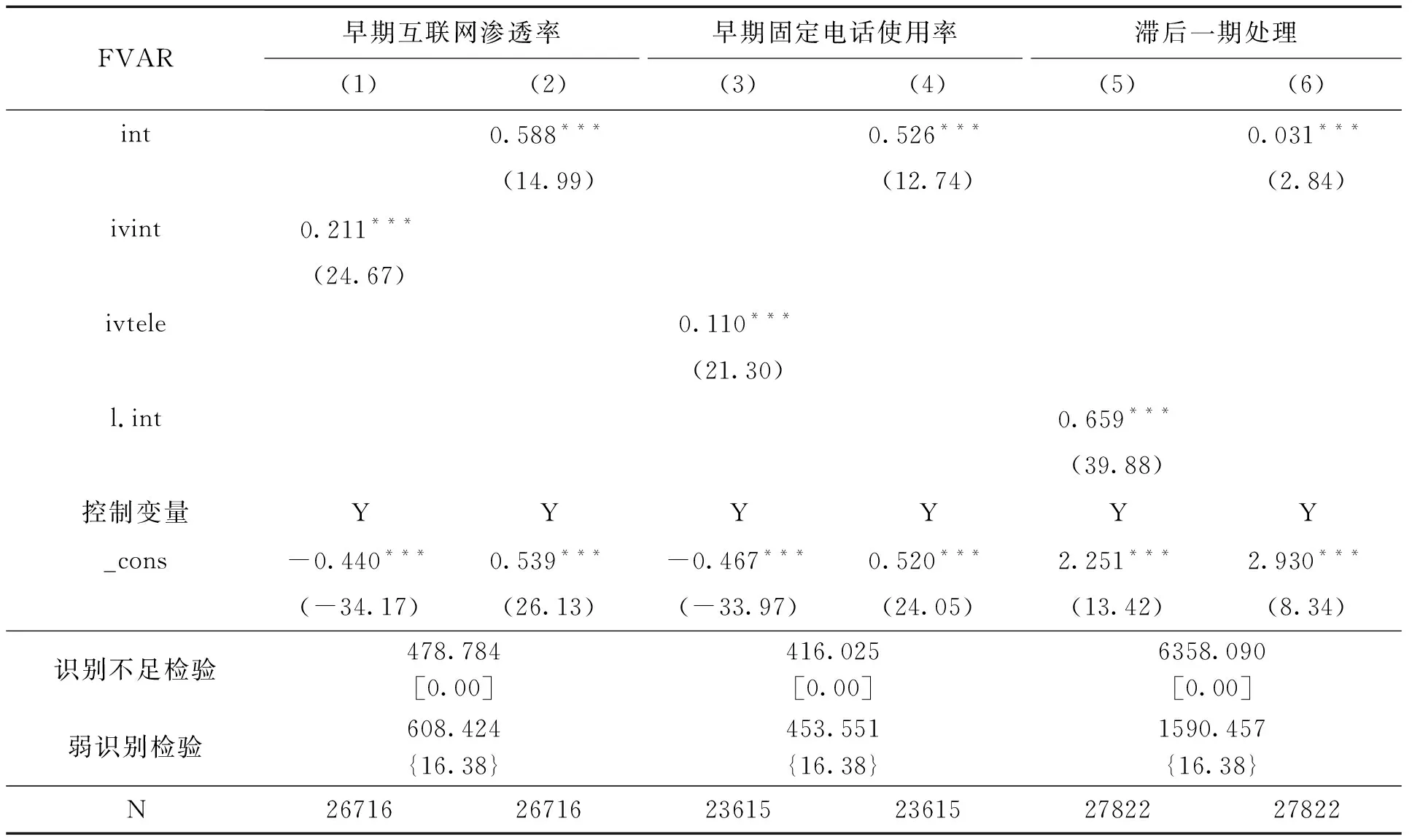

考虑到一国当前的互联网发展水平必然根植于其前期的历史积淀,且一国全球价值链的嵌入无法影响前期的互联网发展水平,因此,本文主要采用历史工具变量法。首先,使用样本期之前的互联网渗透率作为工具变量进行再回归。基于可获数据的完整性及对偶然性因素的规避,本文选取样本期之前且数据相对完整的年份——1995—1999年,并对这五年数据做算数平均处理,采用2SLS进行回归,结果呈现于表5第(1)(2)列。首先,识别不足检验及弱识别检验表明工具变量选择有效,回归结果表明一国早期互联网发展水平与当前保持高度的正相关关系,证实了我们的猜想,同时二阶段结果支持基准结论,即互联网发展带来价值链嵌入度提升的正向效应。其次,考虑到互联网传播可能遵循家庭采用其他通信技术的长期模式,因此借鉴Bellou(2015)的研究,选择固定电话作为工具变量再一次对内生性问题进行处理,[41]同样基于数据可得性及完整性考虑,选择1975年各国的固定电话使用数据进行回归,结果如表5第(3)(4)列所示,工具变量的选择依然有效且与本文的核心解释变量呈现高度的正相关,同时二阶段回归结果能够在1%的显著性水平上支持互联网发展对参与价值链分工带来提振作用这一结论。此外,本文还将核心解释变量的滞后一期作为工具变量再次进行了2SLS回归,由表5第(5)(6)列可知,这一工具变量回归结果与早期互联网渗透率及固定电话使用率的结果相一致,从而再一次证实前文的结论。

表5 工具变量回归结果

(四)影响机制分析

上文从理论层面对一国互联网发展促进行业价值链分工参与的作用机制进行了梳理,但缺乏相应的实证检验。因此,本文借鉴温忠麟等(2004)的研究,[42]建立如下模型从定量角度来验证互联网是否真正能够通过影响一国融资约束、产业结构及居民就业来促进其全球价值链嵌入度。

FVARijt=a0+a1intit+a2Xit+δi+ηj+vt+εijt

(2)

xit=a0+a1intit+a2Xit+δi+vt+εit

(3)

FVARijt=a0+a1intit+a2xit+a3Xit+δi+ηj+vt+εijt

(4)

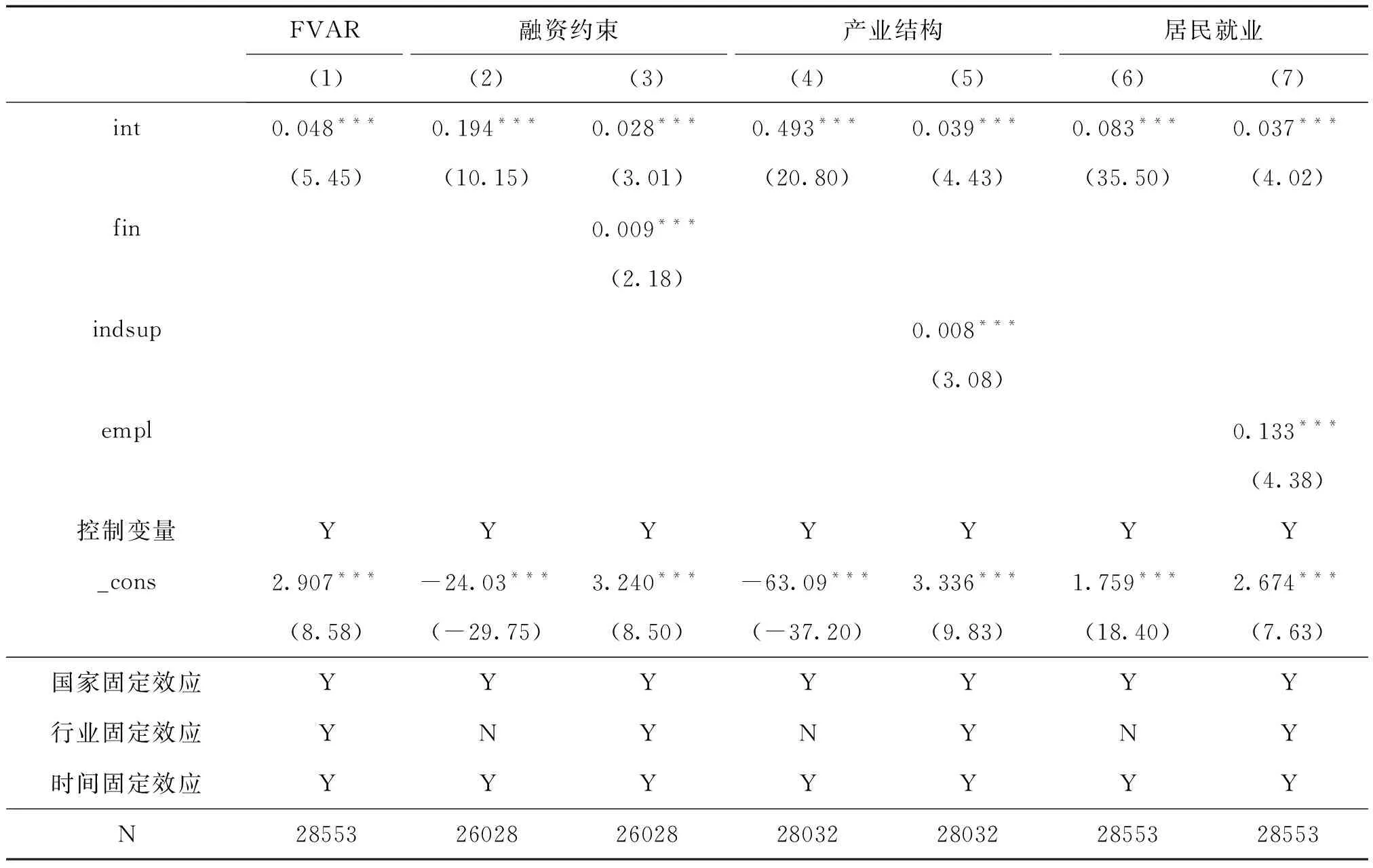

模型(4)中,xit为中介变量,包括一国的融资约束(fin)、产业结构(indsup)及居民就业(empl)。基于对指标的诠释及数据的可得性,本文选择一国私营部门的国内信贷占GDP的比例测度融资约束,选择一国第三产业与第二产业的比值测度产业结构,选择一国15岁以上就业人口在总人口中的占比测度居民就业,三项指标相关数据均来源于世界银行数据库。机制检验的结果于表6呈现。

首先,融资约束作为中介变量的检验结果如表6第(1)-(3)列所示。其中,第(2)列结果表明一国互联网渗透率的提升能够在1%的显著性水平上推动该国信贷扩张,从而缓解其国内融资约束,第(3)列的结果表明融资约束的放松能够带来一国行业出口国外增加值率的显著提升。即前文假说1得以验证,降低融资约束的确是互联网推动一国价值链嵌入度提升的重要机制,且从互联网指标的系数大小上看,在将金融发展纳入到回归中后,其系数大小存在显著下降,这进一步表明该中介变量的有效性。其次,产业结构作为中介变量的检验结果如表6第(4)(5)列所示,第(4)列结果表明一国互联网发展对其国内产业升级有着重要的提振效应,同时,第(5)列的数据进一步表明产业升级显著推动了行业全球价值链的参与度,且核心解释变量系数存在显著下降,从而证实假说2,即一国互联网水平的提升能够通过带动该国产业结构优化升级进而助力其全球价值链分工参与度提升。最后,居民就业作为中介变量的检验结果如表6第(6)(7)列所示,第(6)列的结果表明互联网的发展有助于一国居民就业率的提升[43],第(7)列的结果进一步表明居民就业率的改善对于行业价值链嵌入度的提升有着积极意义,第(7)列中互联网指标的系数较之第(1)列显著下降,这再一次支持了改善一国居民就业的确是互联网推动一国价值链参与的重要作用机制,从而假设3得到验证。至此,本文所作假设验证完毕,且验证结果与理论分析相一致。

表6 机制检验结果

五、拓展性分析

上文基准回归及一系列的稳健性检验证实了一国互联网发展水平能够通过缓解融资约束、推动产业升级以及促进居民就业从而提升行业的出口国外增加值率。本文进一步沿异质性视角,探讨这一正向影响对一国经济发展水平及时间维度上的敏感性表现。

(一)基于国家发展水平的异质性分析

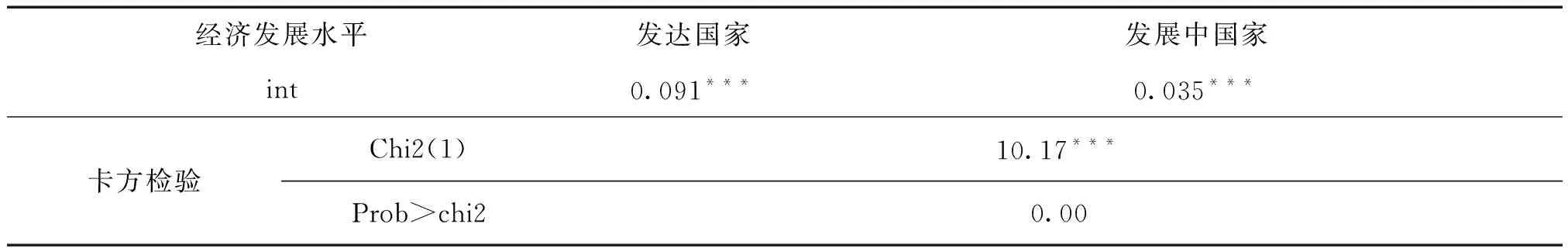

考虑到一国经济发展水平会对其国内基础设施建设、信贷市场及产业结构等产生影响,从而首先沿国家间的经济发展差异一侧探讨互联网提升行业价值链嵌入度的异质性表现。参照联合国开发计划署公布的《2018年人类发展指数和指标报告》,选择报告中的人类发展指数对样本进行划分,将该指数在0.9以上的国家定义为发达国家,其余为发展中国家,子样本回归结果如表7第(1)(2)列所示:首先,无论是发达国家还是发展中国家,互联网的发展都为其参与国际分工带来了显著的正向影响;其次,从系数大小上看,发达国家的这一效应似乎更强,进一步进行子样本系数差异性检验(结果见表8),发现发达国家互联网发展水平的提升的确存在着更强的价值链嵌入度提升效用,主要原因在于发达国家凭借技术及配套产业优势,在互联网建设方面更为领先,互联网渗透率普遍更高。ITU数据显示,2019年发达国家的平均互联网渗透率约为发展中国家的两倍。结合上文机制分析结论,相比较而言,发达国家的信贷市场更为多元、产业结构更加优化,因此,能更加充分发挥互联网带来的价值链参与促进效应。此外,互联网的发展存在显著的网络效应,[39]即伴随一国互联网应用深化,其引发的边际经济促进效应会更加凸显,从而发达国家凭借先占优势得以通过互联网带来更高的价值链参与度提升效应。

表7 异质性分析

表8 系数差异性检验结果

(二)基于金融危机前后的异质性分析

机制分析表明,缓解融资约束是一国互联网发展推动该国行业价值链嵌入的重要途径,因此,2008年金融危机的爆发或许会阻碍这一机制的发挥,进而弱化互联网的价值链嵌入度提升效应。事实上,世界银行发布的《2020年世界发展报告》中指出,全球价值链生产规模在2008年前后曾出现大幅调整,金融危机的确导致全球价值链分工体系遭遇不小冲击,因此,本文尝试探讨互联网提升价值链嵌入度的促进效应对金融危机爆发的敏感性。基于美国国家经济研究局的商业周期发布(3)美国国家经济研究局在2010年9月针对起始于美国的这场金融危机的商业周期发布中提出,2007年12月份开始,包括国民生产总值、工业生产指数等在内的多项经济指标开始下滑,直至2009年6月跌至谷底。2010年以来,部分经济指标增长率由负变正,美国经济逐渐开始恢复。及《中国金融稳定报告2011》(4)中国人民银行发布的《中国金融稳定报告2011》中提出,2010年全球经济不断复苏,多个发达经济体及新兴经济体的经济增长率由负变正。,我们将本文的研究样本划分为危机前(2000—2007年)、危机中(2008—2010年)和危机后(2011—2014年)三个时期。分样本的回归结果如表7所示,第(3)列结果表明金融危机前互联网的发展的确对一国价值链嵌入有着积极影响,但第(4)列数据意味着这一正向影响在金融危机爆发后几年中被显著弱化,回归系数不再显著,而第(5)列数据表明伴随着各国经济的逐步复苏,危机的逐渐消退,这一正向促进作用能再次显现。我们认为,这一结果或许归因于危机爆发时国家间、行业间的金融纽带发生部分断裂,尤其是信贷依赖度较高的制造业企业及出口密集行业受到较大冲击,从而互联网对全球价值链嵌入的促进作用被金融危机明显抑制。而危机后,各国通过一系列的财政及货币政策加紧推动本国经济复苏,同时,进一步发挥通信技术对经济的带动作用,从而互联网能够再次显著提升一国的价值链分工嵌入度。基于分析结果,本文认为金融危机显著阻碍了互联网对行业嵌入全球价值链的促进作用,但这一效应在危机影响逐渐消退后又能重新建立。

六、结论与建议

本文首先基于2000—2014年世界投入产出数据库测算了42个国家(地区)56个行业的全球价值链嵌入度指标,并通过实证回归发现互联网发展水平的提升能够显著推动一国各行业的全球价值链参与度,且这一结果在多重稳健性检验及内生性处理后依然显著成立;其次,研究发现互联网提升价值链嵌入的重要机制包括缓解融资约束、推动产业升级以及改善居民就业;最后,在异质性分析中,基于各国经济发展水平的差异发现互联网的这一正向影响在发达国家更加凸显,考虑到经济危机的影响,沿时间维度进行的异质性分析显示2008年爆发的金融危机显著抑制了危机前互联网的价值链嵌入度提升效应,但随后几年中,伴随着全球经济逐步恢复,这一促进效应又重新建立。

近年来,中美摩擦与新冠肺炎疫情叠加对全球经济造成了巨大冲击,既有价值链分工体系出现弱化松动甚至局部中断,传统贸易模式及国家间经贸往来也在一定程度上遭遇阻滞,因此,思考通过何种方式来更好地把握全球价值链调整机遇,持续推动我国的国际生产及分工参与至关重要。2020年两会强调应“稳定产业链供应链”,十九届五中全会进一步要求“不断提升产业链供应链现代化水平”。事实上,凭借低成本和高效率,互联网产业与传统制造业行业广泛融合并深入发展,相伴催生了大量的新技术、新业态,丰富了传统贸易模式,深化了旧有分工格局,从而对国内产业结构的转型升级,以及保持和提升我国在全球价值链分工中的参与度有着重要意义。由此,在世界范围内新一轮信息技术变革的当下,我国更应牢牢把握5G建设优势,并进一步拓展延伸至人工智能、工业互联网等相关新兴产业,从而为我国把握全球价值链调整机遇提供更多支撑。