同伴效应对农民工市民化意愿的影响研究——基于CMDS2017数据的实证分析

何军,于洁

同伴效应对农民工市民化意愿的影响研究——基于CMDS2017数据的实证分析

何军,于洁

(南京农业大学 经济管理学院,江苏 南京 210095)

基于2017年中国流动人口动态监测调查(CMDS2017)数据,采用IV Probit模型和调节效应模型,分析同伴效应对农民工市民化意愿的影响,并探究社会互动在同伴效应影响农民工市民化意愿中的调节作用。结果表明:同伴效应对农民工市民化意愿具有显著的正向影响;分群体回归分析发现,老一代农民工群体的同伴效应系数显著大于新生代农民工,同伴效应对老一代农民工的影响更大;增加异质性网络的社会互动可以增强同伴效应对农民工市民化意愿的正向影响,而同质性网络的社会互动则会削弱同伴效应带来的正向影响。

农民工;同伴效应;市民化;社会互动

一、问题的提出

《2019年农民工监测调查报告》数据显示,我国农民工数量达到2.91亿人,比上年增加241万人。2019年我国常住人口城镇化率为60.60%,户籍人口城镇化率仅为44.38%,约有2.27亿农民工没有落户城市。这部分农民工普遍存在职业与身份不对等、合法权益难保障、缺乏认同感和归属感等问题,“虚城市化”特征明显,阻碍了我国高质量城镇化的发展[1]。当前农民工的市民化意愿不高、城市融入感不强,无法实现从农民到市民的身份转化,严重阻碍了城镇化进程,不利于我国城镇化质量的提升[2,3]。

学界关于农民工市民化意愿的影响因素研究较多。蔡昉认为城乡分割的二元户籍制度削弱了农民工的市民化意愿,户籍制度的解冻与松绑对加速市民化进程有积极作用[4]。除了户籍制度等客观因素,农民工的个体特征、家庭特征和社会网络等主观因素对农民工市民化意愿也有很大影响。钱文荣和李宝值研究发现,受教育程度较高会提高农民工人力资本,有利于增加农民工对城市文化的认同感,进而提升其市民化意愿[5]。冷萱和王雨林通过实证研究发现,随着年龄增长,农民工城镇定居意愿会逐渐减弱[6]。刘雅婷和黄健研究认为,农民工城市生活压力较大、消费水平不高会降低其市民化意愿[7]。姚植夫和薛建宏通过实地调研数据发现,家庭经济状况越好,非农化人口越多,农民工的市民化意愿越强[8]。王春光研究认为,外出务工缩小了农民工的社会网络,城市的陌生感和社会歧视目光阻碍了他们的心理和文化融入,降低了农民工的主观融入意愿[9]。何军认为农民工群体的代际差异逐渐凸显,新生代农民工融入程度高于第一代农民工,社会资本对农民工城市融入具有积极作用[10]。

回顾相关文献发现,虽然学界对农民工市民化意愿的影响因素进行了较为全面的研究,但关于社会网络中同伴群体对农民工市民化意愿的影响研究较少。中国存在明显的“熟人社会”特征,在信息不充分的情况下,人们会收集同伴的行为信息,使自身决策与邻近平等个体趋同。鉴于此,笔者拟以2017年中国流动人口动态监测调查(CMDS2017)数据为基础,从同伴效应的视角出发,引入社会互动这一调节变量,对农民工市民化意愿的影响因素进行分析。

二、理论基础与研究假设

1.同伴效应对农民工市民化意愿的影响

社会心理学研究发现,个体决策选择通常会参照同群者的行为决策,这种“同伴效应”潜移默化地影响着农民工在城市生活的各个方面,甚至影响其定居意愿的选择。近年来,外来农民工城市创业表现出同乡同业“扎堆”创业的特征,这正是受到同伴效应的影响,农民工作为资源获取的弱势群体,可以通过收集同群者的相关信息来降低信息不对称带来的潜在风险[11]。已有研究发现同伴效应对农民工的个体决策行为具有积极作用[12],农民工为了获得有效且精准的信息,会通过模仿他人行为来实现个人效用最大化[13]。这种同伴效应带来的信息共享可以有效规避决策风险,节约农民工的经济成本和时间成本[14]。同伴中拥有市民化意愿的群体会为农民工提供更多城市定居优势方面的信息,减轻农民工因外部环境、行为结果以及资源选择的不确定性导致的消极情绪[15],提高农民工对城市的认同感,进而更倾向于做出向市民转化的决定。同时,积极市民化的同群者的劳动就业状态也相对稳定,可以形成稳定的就业信息网络,有助于农民工形成稳定的劳动供给状态,获得稳定的经济收入,增加对城市生活的向往。由此提出以下假设:

H1:同伴市民化意愿对农民工市民化意愿具有正向影响

2.农民工市民化意愿的同伴效应存在代际差异

随着时代的发展,农民工的代际差异在市民化进程中逐渐凸显。新生代农民工和老一代农民工的成长背景完全不同,新生代群体受教育水平较高,但务农经验却十分缺乏;且家庭代际支持显著,传统中国父母会为进城务工的子女购置新房、抚养后代,并进行自主养老[16]。他们的城市生存压力较小,获取信息的渠道较多,对同伴农民工提供的信息依赖性不高。而老一代农民工的入城初衷则是养家糊口,现实压力较大,他们的受教育水平不高,信息获取的渠道也相对有限,与同伴农民工的来往更为频繁,彼此更加信任,互助程度更高,他们的个人决策更愿意参照同群者的行为[17]。由此提出以下假设:

H2:农民工市民化意愿的同伴效应存在代际差异,同伴效应对老一代农民工的影响更为强烈

3.社会互动影响同伴效应的内在机制分析

社会互动是农民工在城市生活的重要内容,有效的社会互动可以为农民工决策提供最直接的信息,减少城市生活的试错成本[18]。不过,偶然的、陌生的同伴行为并不一定会改变农民工的决策行为,只有频繁的、习惯性的互动才会不断积累农民工的信任,进而产生潜移默化的影响。农民工决策更容易被关系亲密的同伴影响,稳定的社交群体会提高农民工对同伴的信任程度;而社会认同的“内卷化”会将农民工交往限制于老乡、亲戚等熟人,这种缺少外延性的社会网络不利于其市民化意愿的形成[15]。只有打破传统的同质交往圈,扩大农民工社交网络规模,增强与异质性网络的社会互动,实现由同质化交往向异质化交往的转变[19],才能弥补农民工由于阶层差异带来的自卑情绪,积累城市生活自信心,改变“外来者”心态,让其更愿意打开心扉融入城市。因此,社会互动会改变同伴效应影响农民工市民化意愿的强弱,积极参加城市社区活动可以扩大异质性网络规模,有利于增加农民工与市民的交流,缩小与异质性社会网络的距离[20]。频繁与异质性网络群体交往的农民工,会更认可城市的生活方式,减轻心理压力,对市民化有全面客观的认知,更愿意为市民身份转换而努力奋斗。由此提出以下假设:

H3:加强与异质性网络的社会互动会增强同伴效应对农民工市民化意愿的正向影响;频繁与同质性网络互动会削弱同伴效应对农民工市民化意愿的正向影响

三、研究设计

1.数据来源

本研究数据来自2017年中国流动人口动态监测调查(China Migrants Dynamic Survey,CMDS)相关数据,是国家卫生健康委组织的大规模全国性流动人口抽样调查数据,覆盖了31个省份,涉及流动人口及家庭基本信息、流动范围和趋向、收支和居住、心理文化、社会融合等多方面,是一项内容丰富的大型追踪调查。本研究为调查未完成市民化的进城农民工的市民化意愿,故剔除户口为城镇的样本及缺失值,最终获得有效样本55 019个,其中新生代样本为28 701个,占比52.17%,老一代样本为26 318个,占比47.83%。

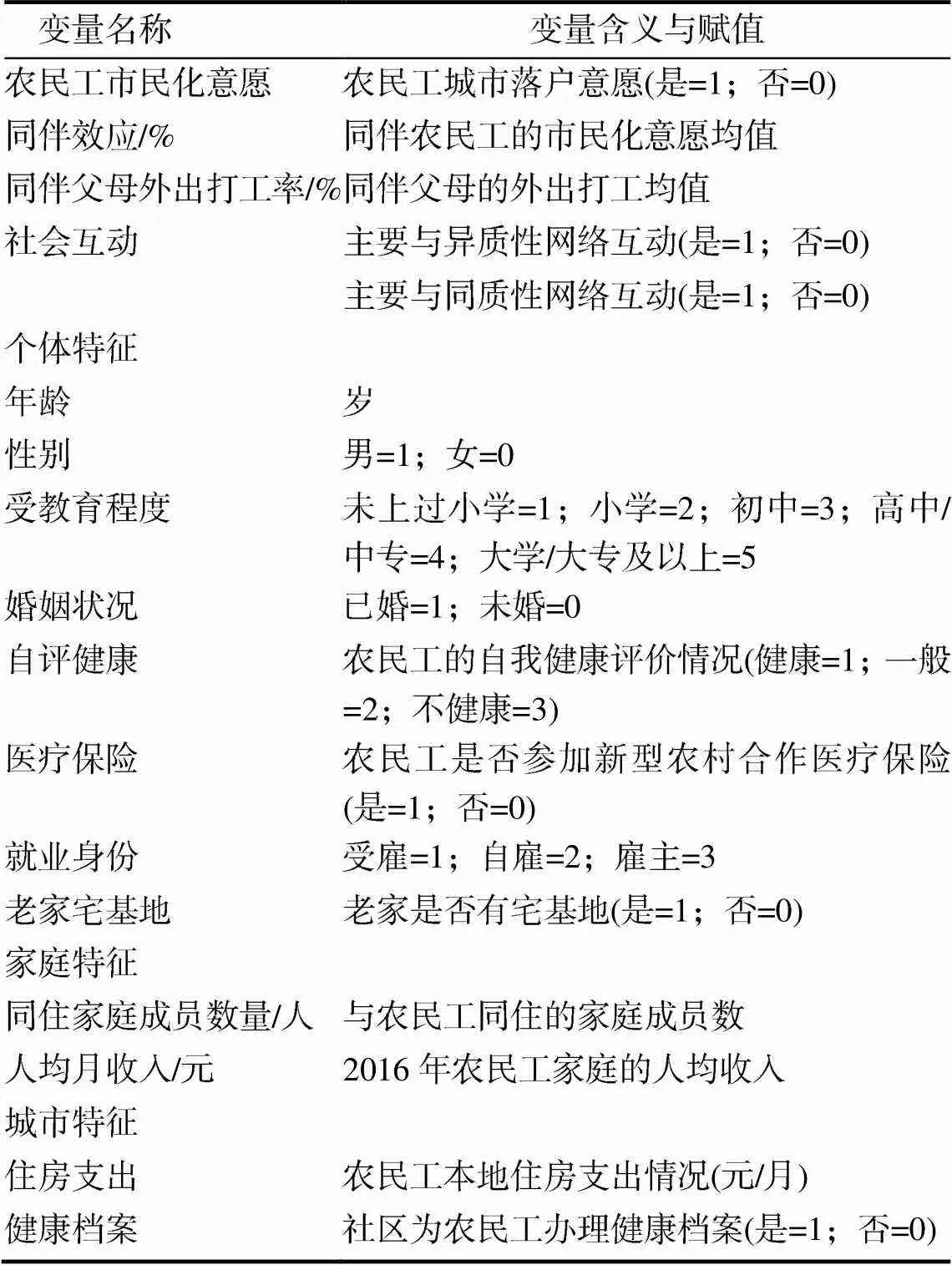

2.变量选择

被解释变量:农民工市民化意愿,是一个虚拟变量。已有研究表明农民工在城市落户表明农民工愿意在城市发展,个体的生存能力和发展能力可以适应城市生活,实现永久定居,是农民工市民化意愿的重要体现[3]。因此,本研究将“如果您符合本地落户条件,您是否愿意把户口迁入本地?”问题中,回答“愿意”的赋值为1,否则赋值为0。

核心变量:同伴效应。农民工在城市生活中通常面临着信息不对称、环境不确定等困境,独立决策往往具有较高的风险,他们更愿意通过“搭便车”的方法在群体中“混乱地学习”,不断从同群者中获取有效信息,最终使个人行为与群体行为保持一致[15]。因此,同伴农民工的总体市民化意愿水平就是农民工拥有的同伴效应。为了体现出个人层面的差异选择,本研究将农民工外出务工居住的村(社区)中除目标农民工以外的其他农民工市民化意愿的均值作为同伴效应的代理变量,即调研所在村(社区)内除目标农民工以外的其他愿意市民化的农民工数量之和与村(社区)农民工数量之比。

调节变量:社会互动。根据社会交往理论,个体在面临信息不充分的困境时,其选择往往会参照同群者的行为决策,这种信息的获取依托于个体间的社会互动。农民工在城市生活的主要社交群体分为两类,一种是与其他农民工形成的同质性社会网络,另一种是与城市居民形成的异质性社会网络[19]。不同网络的社会互动对周围人群的影响可能是正向也可能是负向的。本研究使用“您业余时间在本地和谁来往最多?”来识别农民工的社会互动情况,具体分为与市民的异质性网络互动和与其他农民工的同质性网络互动,通过构建社会互动与同伴效应的交互项来捕捉异质性的同伴效应。

工具变量:同伴农民工父母外出打工率。已有研究表明,同伴效应的研究会面临选择和背景导致的内生性问题,因为农民工在城市生活中会对自己的同伴进行选择,同伴的产生具有一定的主观性;当农民工与其同伴都做出市民化的行为时,可能不是同伴间互相影响导致的,而是二者间相同的生活背景决定的。这些情况都会高估同伴效应对农民工市民化产生的影响[19]。CMDS2017数据调研的被访者家庭都是通过随机抽样产生的,个体之间不具有选择性,而且本研究范围限于农村户籍的农民工,村民之间世代传承的社会关系非常强,这种自然形成的群体将很少受到选择效应的影响。但同伴效应仍可能存在生活背景所导致的内生性问题,因此本研究选取同伴父母相关特征作为工具变量。根据问卷中“在您首次流动/外出前,您父母是否有过外出务工/经商的经历?”来描述同伴父母的外出务工情况,将“同伴农民工父母外出打工均值”作为工具变量,该工具变量满足相关性和外生性的要求。

控制变量:参考已有文献,选择个体特征、家庭特征、城市特征和地区虚拟变量等作为控制变量[21-23]。

变量含义与赋值如表1所示。

表1 变量含义与赋值

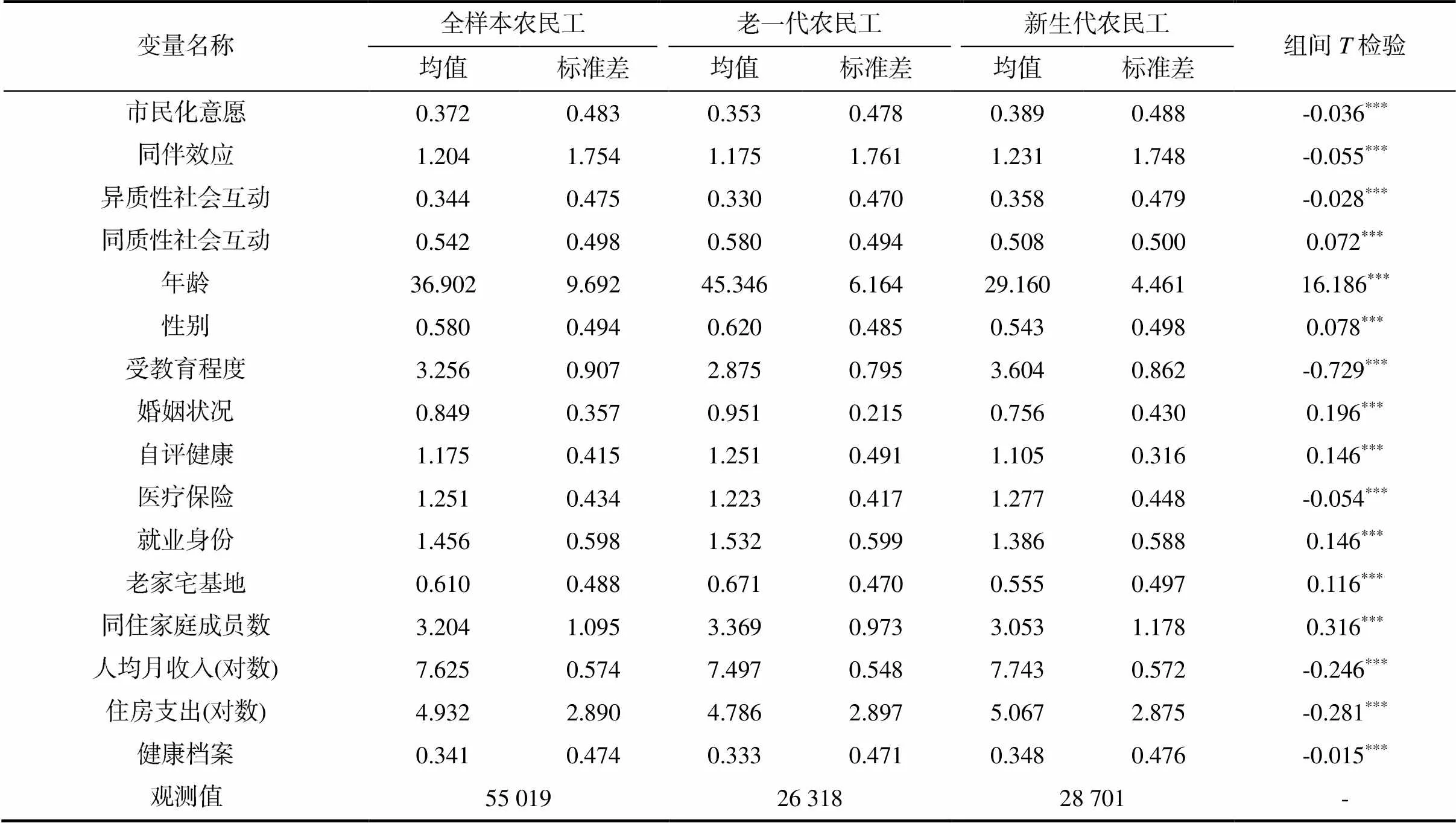

3.样本描述性统计

根据已有研究发现,年龄是农民工市民化决策的重要影响因素,新生代和老一代农民工的文化素质、社会经历、心理压力都不相同,导致他们的市民化意愿也有所差异,因此对农民工进行分群体讨论可以得到更加科学的结论。截至调研时间,第一批新生代农民工应为36岁,而样本结果表明,农民工的平均年龄为37岁,因此,按照年龄分类进行对比分析是合理的,且组间检验结果可以反映出两组样本间存在的差异性。样本描述性统计结果(表2)表明,全样本农民工的市民化意愿的均值为0.372,新生代农民工的市民化意愿水平略高于老一代农民工,且其同伴效应均值与老一代相比也更高,体现了不同年龄段农民工市民化意愿之间的异质性。此外,可以发现农民工群体与同质性网络的社会互动水平为0.542,明显高于异质性互动的0.344,与异质性网络的互动有待增强;从代际差异来看,新生代农民工与异质性网络的互动略高于老一代农民工,与同质性网络的互动略低于老一代群体,说明新生代群体在城市生活中的社交网络异质性更高,更愿意主动与城市居民进行交往。

表2 样本描述性统计结果

从个体特征差异来看,与老一代农民工相比,新生代农民工群体的女性比例明显较高,性别间的差异较为显著;受教育程度从老一代的2.875增加到了3.604,文化水平明显提高;但已婚情况明显低于老一代农民工群体,其均值仅为0.756;老一代的自评健康均值为1.251,显著高于新生代的1.105;两个群体参加医疗保险的情况相差不大;新生代农民工的就业身份以受雇居多,在城市中通常是受雇的身份;由于老一代农民工对土地更加执着,故老一代的宅基地情况显著高于新生代农民工。从家庭特征来看,新生代农民工的同住家庭成员数明显低于老一代农民工,人均家庭月收入水平也比老一代农民工高0.25左右。从城市特征来看,新生代农民工每月的住房支出均值为5.067,显著高于老一代农民工的4.786,表明新一代群体更热衷到经济发展较好的地区打工,也更加追求生活品质;而社区是否提供健康档案方面,新生代为0.348,与老一代的0.333相差不大。

4.模型设定

本研究采用Probit模型进行定量分析,首先对全样本农民工市民化的同伴效应进行探究,其次根据年龄进行分组,对新生代和老一代农民工的差异进行对比分析。具体模型如下:

由于农民工同伴效应的研究中可能存在无法观测因素,可能存在遗漏变量的问题,导致扰动项与内生解释变量相关,使用普通的Probit模型将得不到一致估计,故引入工具变量,利用IV Probit估计方法克服模型可能存在的内生性问题。

另外,社会互动在同伴效应功能发挥过程中起着调节作用,其结果可能为正,也可能为负,即可能促进或削弱同伴效应对市民化意愿的影响。调节效应模型分析前需要对变量进行中心化处理[24],因此对同伴效应和社会互动进行了中心化变换。具体模型如下:

四、实证研究及其结果分析

1.同伴效应对农民工市民化的影响分析

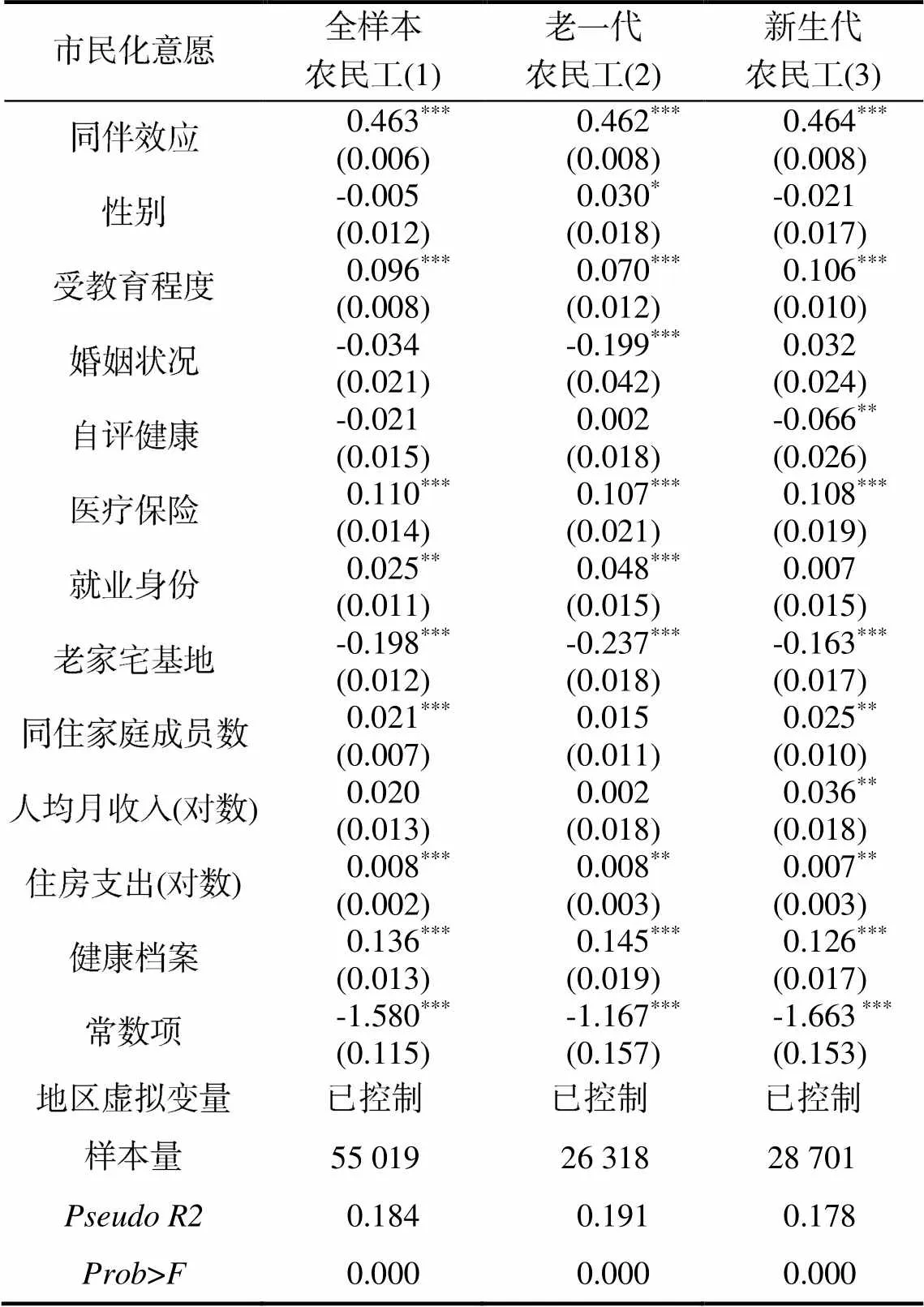

同伴效应对农民工市民化意愿影响研究的基准回归结果见表3。第(1)列是总体样本中同伴效应对农民工市民化意愿影响的回归估计结果,(2)、(3)列分别是老一代农民工和新生代农民工中同伴效应对农民工市民化意愿影响的估计结果。

表3 同伴效应对农民工市民化影响的基准模型回归结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的显著性水平上显著,下同。

从三个模型的估计结果来看,同伴效应均在1%的显著性水平上显著,表明同伴效应对农民工市民化意愿具有积极促进作用,H1得到验证。具体来看,同伴的市民化意愿每增加1%,农民工的市民化意愿提升46.3%,说明同伴的决策行为对农民工的决策具有重要参考价值,这主要是因为经济人对自身及身边人决策和利益较为关注,参考同伴的行为决策来减少信息不对称带来的风险。此外,回归结果中老一代农民工的同伴效应系数为0.462,而新生代农民工的系数为0.464,代际差异不明显,这可能是由于Probit模型高估了同伴效应,缩小了两代人之间同伴效应的差距,后续将进行内生性检验。

从个体特征来看,受教育程度的系数在1%的水平上显著,表明受教育程度越高的农民工越倾向选择市民化。婚姻状况对农民工市民化意愿具有负向影响,且在老一代群体回归结果中值均小于0.01,表明已婚会降低老一代农民工的市民化意愿,但这一消极影响在新生代农民工群体中却不显著。这可能是因为老一代农民工大多是丈夫单独外出务工,城市定居后需要承担妻子和子女的高额生活成本,已婚的老一代农民工对市民化决策会更加慎重;而新生代农民工的已婚情况显著低于老一代,婚姻状况对新生代群体的影响并不显著。参加医疗保险会对农民工向市民转化产生正向影响,这可能是因为参加医疗保险的农民工面临的就医压力较低。就业身份变量的系数为正,表明自雇程度越高,农民工的市民化意愿越强烈。老家宅基地情况在1%的显著性水平上对农民工市民化意愿具有消极影响,即老家没有宅基地的农民工未来返乡的意愿很低,更愿意向市民转换。从家庭特征来看,同住家庭成员数在1%的水平上对农民工市民化意愿具有正向影响,尤其体现在新生代群体中,这可能是由于新生代农民工的文化素质高、就业能力强,同住家庭成员越多,他们对家庭扎根城市的贡献度越高,可以减轻在城市定居的压力。家庭人均月收入的系数也为正值,对市民化意愿具有积极的正向影响,但这个变量在新生代群体中更为显著,可能是因为家庭收入越高,农民工的城市定居能力越强,但由于老一代群体经济收入不是他们市民化的唯一衡量标准,他们比新生代农民工承担更多的家庭责任,市民化的压力更大,因此老一代农民工家庭人均月收入的系数并不显著。从城市特征来看,租金在三个模型中都对农民工市民化具有显著的正向促进作用,这可能是因为住房支出越高的城市经济发展水平越高,城市基础设施完善、工资待遇较高,城市本身对农民工具有更强的吸引力。个人健康档案在1%的水平上显著,建立个人健康档案的社区对农民工市民化决策具有积极促进作用。

2.稳健性检验

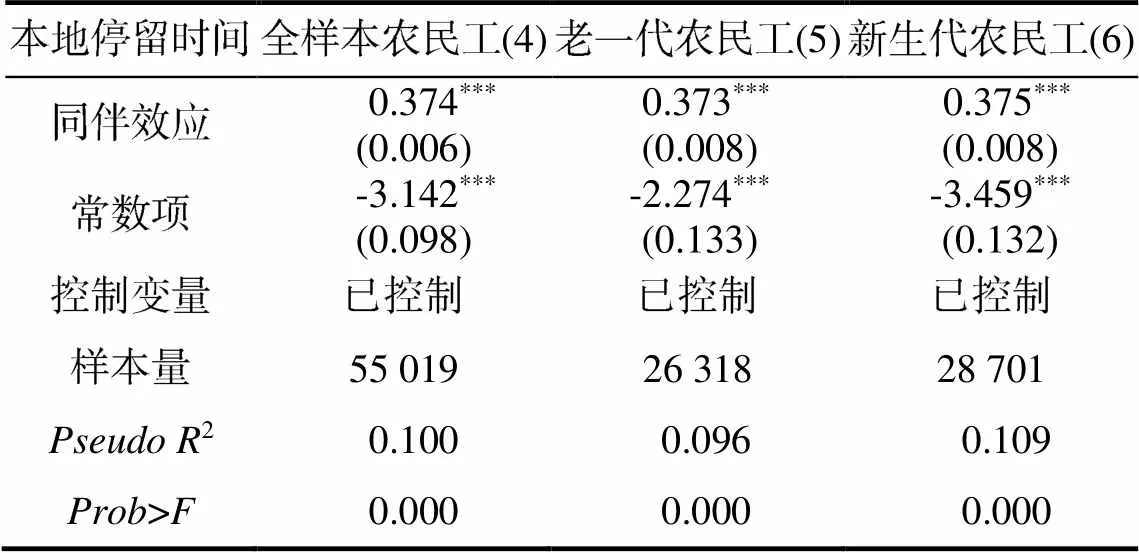

根据以往农民工市民化意愿的研究[21],本研究选择农民工的本地停留时间作为因变量进行稳健性检验。将本地停留时间超过10年的农民工群体定义为市民化,赋值为1,否则赋值为0。由于因变量属于二值变量,因此采用Probit Model进行稳健性检验,具体的回归估计结果见表4。

表4 稳健性检验结果

从稳健性检验的回归结果来看,全样本农民工的同伴效应的系数为0.374,老一代农民工的同伴效应的系数为0.373,新生代农民工的同伴效应的系数为0.375,且均仍在1%的水平上显著,与农民工市民化意愿呈正相关关系。稳健性检验结果与前文的分析结果一致,同伴效应再次得到验证,表明同伴效应与农民工市民化意愿具有较为稳健的因果关系。

3.内生性问题处理

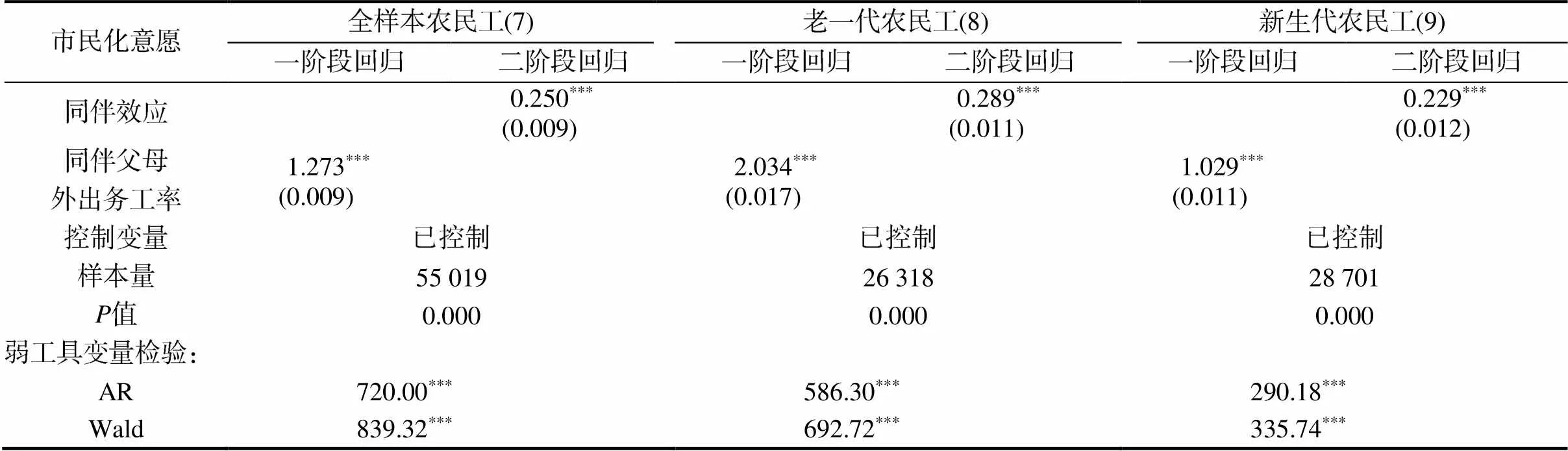

为解决内生性问题,本研究选择“同伴农民工父母外出务工率”作为工具变量,同伴父母的外出务工率会影响同伴农民工的市民化决策,满足工具变量与内生变量相关的要求,但该变量并不会影响目标农民工的市民化决策,符合“外生性”的要求。通过IV Probit模型对数据重新进行处理,具体结果见表5。通过对模型进行内生变量检验,根据外生性原假设“H0:ρ=0”的沃尔德检验结果,发现三组模型的值均为0.000,故可在1%的水平上认为同伴效应为内生解释变量。

表5 同伴效应对农民工市民化影响的工具变量模型回归结果

从表5中三个模型的一阶段估计结果来看,同伴父母外出务工率均在1%的水平上显著,工具变量对同伴效应具有较强的解释力。由表3的基准回归结果可知,全部农民工、老一代农民工、新生代农民工的同伴效应的系数分别为0.463、0.462、0.464,且均在1%的水平上显著;而表5中IV Probit估计的系数分别为0.250、0.289、0.229,也均在1%的水平上显著,两个模型的估计系数均为正向的显著相关,进一步验证了H1。但同时也发现两个模型系数相差较大,说明如果使用普通的Probit模型来估计同伴效应对农民工市民化的影响,将明显高估了同伴效应对农民工市民化的正效应,IV Probit模型的估计结果更符合实际。

此外,从代际差异来看,IV Probit模型中老一代的系数明显高于新生代,这可能是由于新生代农民工的年龄较小、文化水平较高,可以利用互联网等多渠道获取信息,自主行为决策行为明显高于老一代农民工;而老一代农民工的文化水平相对较低,获取信息渠道有限,且普遍背负较大的家庭压力,他们对同伴更加依赖,同伴向市民转化的成功经验会正向激励农民工的市民化意愿,进一步验证了H2。

根据已有研究可知,当模型中含有的内生解释变量个数等于工具变量个数时,无须进行过度识别检验[25]。此外,弱工具变量检验发现AR和Wald的值均在1%的水平上显著,拒绝原假设,认为内生解释变量与IV相关。故工具变量“农民工父母外出务工率”不是弱工具变量。通过以上检验,可以充分表明所使用的工具变量是合适的。

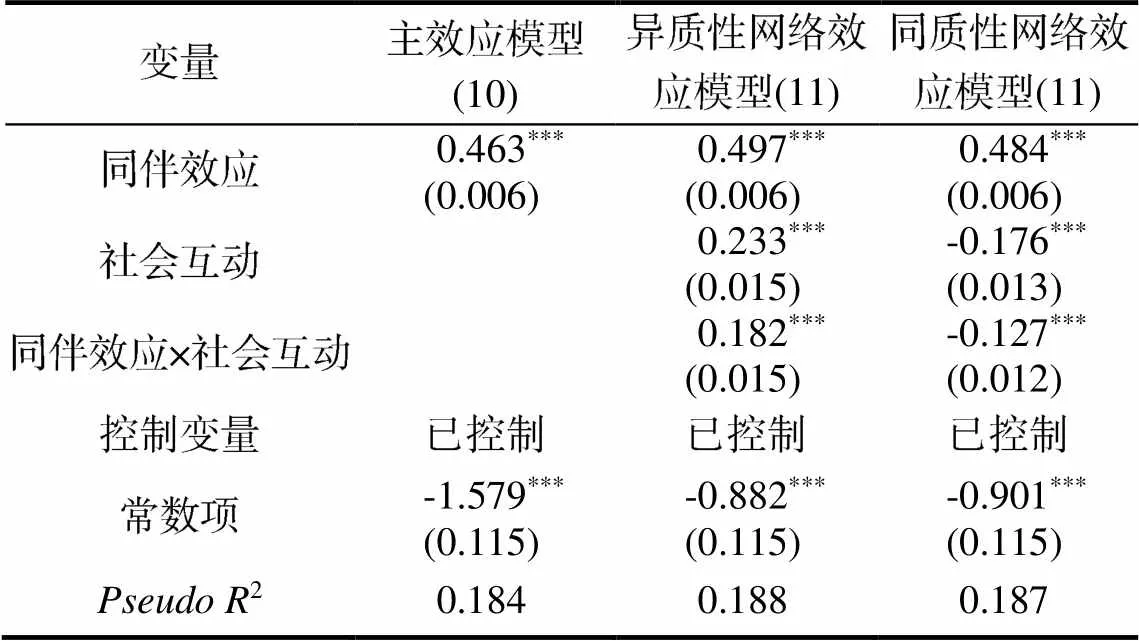

4.影响机制分析

前文已经得出同伴效应对农民工市民化意愿具有重要影响,但具体的影响机制仍需探讨。模型11在模型10的基础上加上社会互动这一调节变量和同伴效应的乘积项。由回归结果可知,异质性网络效应模型同伴效应的系数为0.497(<0.01),大于主效应模型的0.463,且同伴效应与异质性网络社会互动交互项的回归系数为0.182(<0.01),系数符号与主效应一致,均为正值,表明加强异质性网络的社会互动可以增强同伴效应对农民工市民化意愿的正向影响;同伴效应与同质性网络社会互动交互项的回归系数为-0.127(<0.01),系数符号为负值,表明频繁与同质性网络社会互动会削弱同伴效应对农民工市民化的正向影响,故H3成立。异质性的社会互动可以增加农民工的城市融入感,减轻城市生活压力,增强城市定居信心;而同质性的社会互动会降低农民工的市民化积极性,不愿意承受城市定居的压力,忽视城市生活的便利,最终选择回乡发展。因此,应加强与异质性网络的社会互动,以改变农民工抵触城市的刻板观念。

表6 主效应和调节效应检验结果

五、结论与政策建议

基于2017年中国流动人口动态监测调查(CMDS2017)数据,考察了同伴效应对农民工市民化意愿的影响,得到如下结论:一是同伴效应对农民工市民化意愿具有显著正向影响,分群体回归分析发现,老一代的同伴效应系数明显大于新生代,表明同伴效应对老一代的市民化意愿影响更大。二是考虑社会互动的调节效应时,发现与不同网络的社会互动可以改变同伴效应对农民工市民化影响的强弱。增加与异质性网络群体来往可以增加消息的多样性,减弱与市民的距离感,增加农民工的城市融入感,进而增强同伴效应对农民工市民化意愿的正向影响;与同质性网络社会互动容易与城市产生距离感,过分强调城市生活压力,不利于农民工转变思想融入城市,进而削弱同伴效应对农民工市民化意愿的正向影响。

基于上述结论,本研究提出如下政策建议:第一,重视进城农民工所在社区的力量发挥,丰富农民工社交网络,重点倾向信息获取受限的老一代农民工群体。通过开展人际交往、社区文化建设等活动,鼓励农民工积极与市民互动,破除封闭的同质性社交圈,不断拓宽农民工的异质性社交网络,减少与市民的距离感,缓解农民工城市生活的心理压力,增加农民工的城市融入感,进而提高农民工的市民化意愿。第二,完善劳动力信息传递平台,加强农民工技能提升培训工作。建立企业与农民工的沟通桥梁,减少农民工过度依赖非正式渠道获取工作信息产生的同乡聚居现象;同时加强农民工群体的针对性技能培训,提高农民工的岗位匹配性和专业性,让农民工可以获得稳定且高收入的工作,增强其市民化能力。第三,结合代际差异实施针对性扶持政策,满足不同年龄层农民工的城市定居需求。如为高素质的新生代农民工提供相应的落户政策、住房保障和创业补贴;为老一代农民工提供就业技能培训,提高最低工资标准,改善生活环境等。

[1] 陈丰.农民工“虚城市化”现象及其治理[J].城市问题,2013(1):98-102.

[2] 郭庆然,陈政,陈晓亮,等.我国农民工城市融入度测度及区域差异研究——来自CHIP数据的经验分析[J].经济地理,2019,39(1):140-148.

[3] 苏群,李潇.农民工市民化能力对定居意愿的影响及群体差异——基于中国劳动力动态调查数据的分析[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2019,20(5):55-61.

[4] 蔡昉.以农民工市民化推进城镇化[J].经济研究,2013,48(3):6-8.

[5] 钱文荣,李宝值.初衷达成度、公平感知度对农民工留城意愿的影响及其代际差异——基于长江三角洲16城市的调研数据[J].管理世界,2013(9):89-101.

[6] 冷萱,王雨林.农民工流动经历与市民化倾向——来自CLDS的证据[J].调研世界,2017(10):42-48.

[7] 刘雅婷,黄健.心理资本对农民工城市融入的作用机制及教育规导路径[J].现代远程教育研究,2018(3):49-58.

[8] 姚植夫,薛建宏.新生代农民工市民化意愿影响因素分析[J].人口学刊,2014,36(3):107-112.

[9] 王春光.对新生代农民工城市融合问题的认识[J].人口研究,2010,34(2):31-34;55-56.

[10] 何军.代际差异视角下农民工城市融入的影响因素分析——基于分位数回归方法[J].中国农村经济,2011(6):15-25.

[11] Charles F Manski.Economic Analysis of Social Interactions[J].Journal of Economic Perspectives,2000,14(3):115-136.

[12] Gil S.Epstein.Herd and Network Effects in Migration Decision-Making[J].Journal of Ethnic and Migration Studies,2008,34(4):567-583.

[13] 潘静,陈广汉.家庭决策、社会互动与劳动力流动[J].经济评论,2014(3):40-50;99.

[14] 刘传江,覃艳丽,李雪.网络社交媒体使用、社会资本积累与新时代农业转移人口的城市融合——基于六市1409个样本的调查[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2018,40(6):98-108.

[15] 傅超,杨曾,傅代国.“同伴效应”影响了企业的并购商誉吗?——基于我国创业板高溢价并购的经验证据[J].中国软科学,2015(11):94-108.

[16] 孟凡强,向晓梅.职业隔离、工资歧视与农民工群体分化[J].华南师范大学学报(社会科学版),2019(3):102-111.

[17] 夏柱智.新生代农民工市民化的社会机制研究[J].当代青年研究,2020(1):122-128.

[18] George A Akerlof,Rachel E Kranton.Economics and Identity[J].The Quarterly Journal of Economics,2000,115(3) :715-753.

[19] 潘泽泉,李挺.农民工身份认同的影响机制研究——基于社会资本、同群效应与社会距离关系的实证分析[J].中州学刊,2017(3):56-64.

[20] 刘启超.社会网络对农民工同乡聚居的影响研究[J].经济科学,2020(2):101-115.

[21] 李勇辉,刘南南,李小琴.农地流转、住房选择与农民工市民化意愿[J].经济地理,2019,39(11):165-174.

[22] 祝仲坤.保障性住房与新生代农民工城市居留意愿——来自2017年中国流动人口动态监测调查的证据[J].华中农业大学学报(社会科学版),2020(2):98-108;166-167.

[23] 王成利,王洪娜.城市长期居留流动人口的落户意愿及影响因素——基于差别化落户政策[J].中南财经政法大学学报,2020(5):64-72.

[24] 温忠麟,侯杰泰,张雷.调节效应与中介效应的比较和应用[J].心理学报,2005(2):268-274.

[25] 袁微.二值选择模型内生性检验方法、步骤及Stata应用[J].统计与决策,2018,34(6):15-20.

Peer effect on migrant workers’ willingness of localizing their residency in urban areas: An empirical analysis based on CMDS 2017

HE Jun,YU Jie

(College of Economics and Management, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)

Based on the data from China Migrants Dynamics Survey (CMDS) in 2017, the article adopts IV Probit Model and the Moderating Effect Model to analyze peer effect on migrant workers’ willingness to localize their residency in urban areas and explore the moderating role of social interaction in peer effect on the migrant workers’ willingness. The results show that peer effect exerts a significant positive impact on the migrant workers’ willingness to become urban residents; and the subgroup regression analysis reveals that the peer effect coefficient of the migrant workers of the older generation is significantly greater than that of the new generation, and peer effect has a greater impact on the migrant workers of the older generation.Meanwhile, increasing heterogeneous network social interaction can enhance the positive peer effect on migrant workers’ willingness to become urban residents while homogeneous network social interaction will weaken the positive peer effect.

migrant workers; peer effect; localizing one’s residency in urban areas; social interactions

C912.82

A

1009–2013(2021)01–0001–08

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2021.01.001

2020-11-22

教育部人文社会科学研究规划基金项目(20YJA790020)

何军(1964—),男,河南郑州人,教授,博士生导师,主要从事农业经济与农村发展研究。

责任编辑:曾凡盛