连续式红茶发酵机的设计

宋鲁彬,贾厚振,齐自成,张琦峰,崔秀峰,李玉胜*

(1.山东省果树研究所,山东泰安 271000;2.山东省农业机械科学研究院;3.山东省果茶技术推广站)

发酵是红茶加工中最关键环节,技术难度大。必要温度是保证正常发酵的关键,目前最常用的保温方法是堆积保温。而堆积往往造成发酵堆内部空气流通不畅,堆内外温度、氧气浓度等都不一致,如果不及时翻堆,则会造成内堆发酵叶因缺少氧气而发酵进程受阻,影响红茶品质;但翻堆又会造成堆积温度降低从而影响发酵,也增加了劳动力投入。

目前国内较为先进的发酵方式是采用能够保持较恒定温湿度发酵箱或发酵房辅助发酵,同时采用辅助通气的方式满足发酵堆的耗氧需求。采用发酵设备辅助发酵时,也需要采用堆积的方法以减少温度散失。一般的发酵设备中揉捻叶在发酵箱内静置不动,通气及控温装置在发酵堆外,因此,发酵堆内外温湿度以及氧气供应差异大,发酵堆温湿度反馈及精度控制误差较大;同时,设备运行能耗相对固定,可调节性较低,工作的连续性、方便性及自动化程度较低,鲜叶进出料及翻堆耗费较多人工。

本文设计了一种连续式自动化红茶发酵机,其发酵室由相互独立式子发酵室组合而成,每个子发酵室底设计成平面与竖立状态可相互转换结构,通过子发酵室底形态的转换,发酵叶可在子发酵室内停留或下落,发酵叶在下落的过程中完成翻堆。同时,将温湿度控制装置放置到每个子发酵室内,实现了发酵机的翻板驱动和温湿度的自动化控制。

1 整机结构及工作原理

1.1 整机结构

本文设计的连续式红茶发酵机分为机械和自动化两部分。机械部分实现了该发酵机具备的基本功能,自动化部分是在机械设计的基础上,增添了传感和数据处理控制功能。

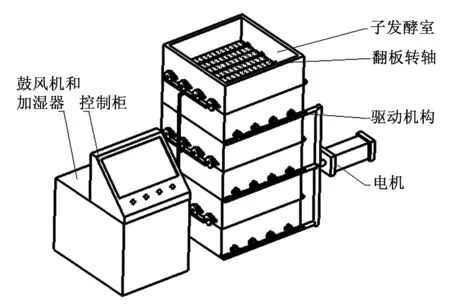

连续式红茶发酵机主要结构有发酵室、驱动机构、湿热空气生成装置及自动化控制系统组成。发酵室由多个子发酵室层垂直叠加组合而成,揉捻叶在发酵室中发酵;驱动机构包括电机、转轴和翻板、翻板驱动机构,用于控制子发酵室底姿态;湿热空气生成装置包括湿气发生器、加温装置、鼓风机,用于控制子发酵室内温湿度及空气流通;自动化控制系统用于按照预设的发酵程序操控发酵机完成相关作业。整机结构如图1所示,整机技术参考参数如表1所示。

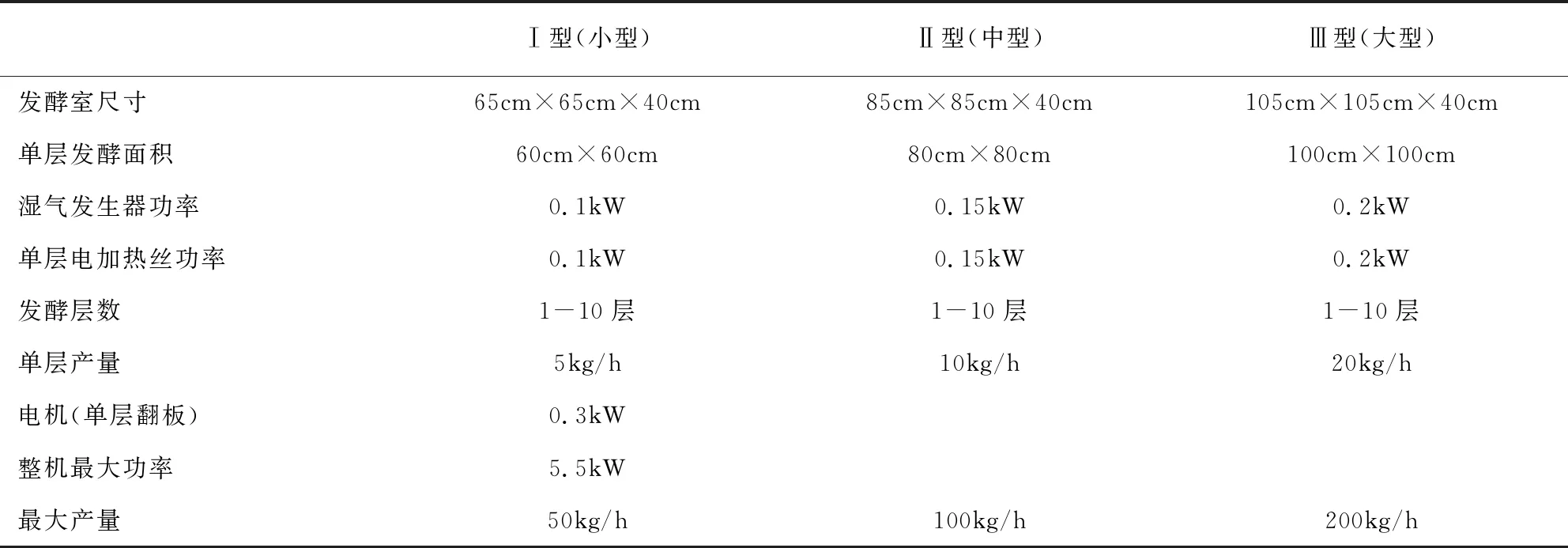

表1 整机技术参考参数

图1 连续式红茶发酵机结构图

1.2 工作原理

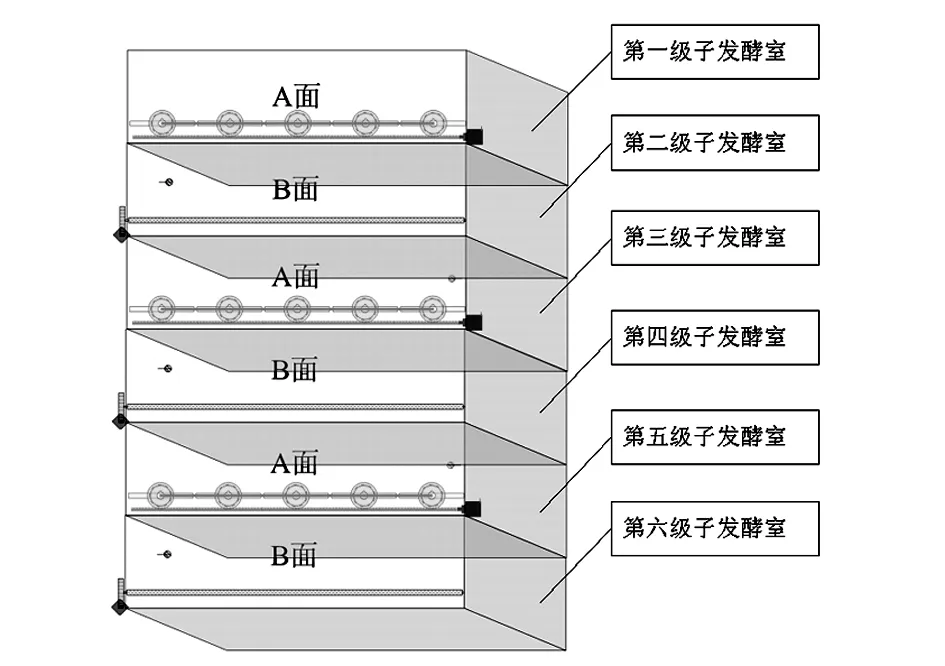

如图2所示,多个子发酵室上下堆叠交叉放置。初始状态下,各个子发酵室底的翻板平面排列,形成承托式姿态。在第一级子发酵室中加入揉捻好的待发酵叶进行发酵,第一级子发酵室内的发酵叶发酵到设定时间后,翻板驱动机构驱动该子发酵室底的翻板竖立排列,呈下茶式姿态,红茶发酵叶在重力作用下落入第二级子发酵室中,完成翻堆并在第二级子发酵室中继续发酵;第一级子发酵室在发酵叶落下后,底部恢复成承托式姿态,接受新的揉捻叶进行发酵。第二级子发酵室完成该过程的发酵后,底部转变为下茶式姿态,发酵叶继续下滑入第三级子发酵室继续发酵;第二级子发酵室底完成发酵叶下落后恢复成承托式姿态,继续接受第一级子发酵室落下的发酵叶进行发酵。发酵叶在各子发酵室内依次发酵,通过各子发酵室底的承托式姿态和下茶式姿态依次变化,最终通过最下端子发酵室底部滑落,完成整个发酵过程。由于各子发酵室为相互独立的状态,每个子发酵室的温湿度通气状况等都可独立设置,更符合红茶发酵时不同时间段对温湿度的需求。

图2 工作原理图

2 关键部件的设计

2.1 发酵室

发酵室由多个自上而下堆叠设置的子发酵室构成,子发酵室的四周密闭,上端开口,下端由翻板排列构成发酵室底,内部形成发酵腔。各个子发酵室的长度均为L,宽度均为B,则使L=B,以利于多个子发酵室上下堆叠时交叉放置。子发酵室交叉的放置方式,有利于发酵叶下落的同时,达到均匀翻堆的效果。两相邻子发酵室中的转轴呈十字交叉设置,即如果上一个子发酵室中的转轴沿左右方向横向水平设置,那位于其下方的下一个子发酵室中的转轴则是沿前后方向横向水平设置。通过交叉设置,使得每一个发酵室中发酵的红茶叶片在下落时通过纵横交错的翻板可以撒的均匀,进一步提高了红茶发酵时的均匀度。

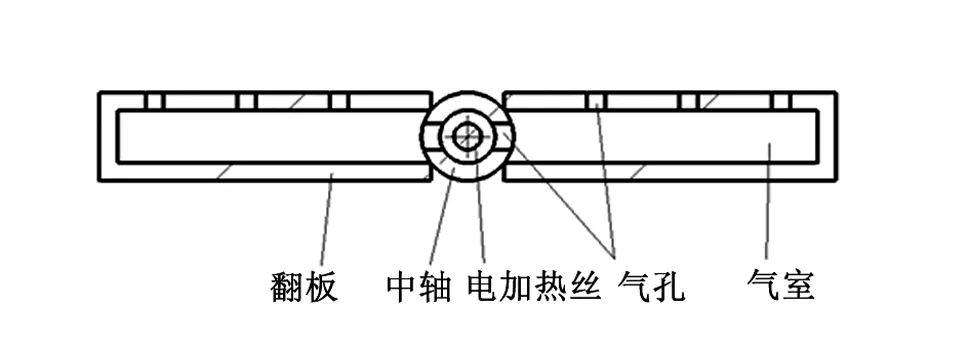

2.2 转轴和翻板

发酵腔内等间距间隔设置有若干转轴,每个转轴从一个相应的翻板平面长面中间穿过,构成翻板长面的中轴,转轴两端分别通过轴承水平转动安装于子发酵室壁的旋转接头上,旋转接头连接湿气进气管,位置位于子发酵室壁下部。结构如图3所示。

图3 转轴和翻板结构图

转轴为中空管,轴管内布置有绝缘的电加热丝,电加热丝连接于电源。翻板内部密闭设置有气室,气室通过转轴上的气孔与转轴中空孔相连,翻板上端面设置有若干与气室相连通的出气孔,出气孔内衬网栅,防止发酵叶掉入气室。

2.3 翻板驱动机构

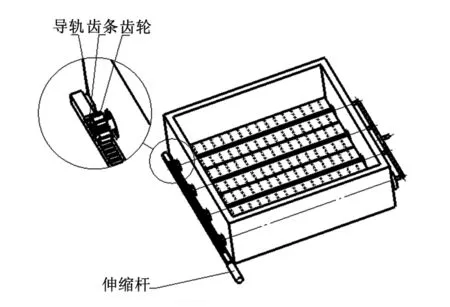

翻板驱动机构包括安装于子发酵室上的伸缩杆,安装于转轴头端的齿轮,水平安装于子发酵室上且与转轴的轴线相垂直的导轨以及水平滑动安装于导轨上的齿条。其结构如图4所示。

图4 翻板驱动机构结构图

翻板驱动机构用于驱动子发酵室中的各个转轴同步旋转,使翻板由水平状态转动至竖直状态。子发酵室上的翻板驱动机构驱动子发酵室中的各个转轴转动至翻板处于水平状态,此时子发酵室底为承托式姿态;翻板驱动机构驱动该子发酵室中的翻板转动至竖直状态时,此时子发酵室底为下茶式姿态。

翻板驱动机构的各个齿轮与齿条相啮合,伸缩杆的活塞杆头端与齿条相连接,当伸缩杆全部缩回时,翻板处于水平状态,当伸缩杆全部伸出时,转轴转动至翻板处于竖直状态。伸缩杆驱动齿条横向移动,齿条沿着导轨横向移动时,驱动各个齿轮转动,齿轮转动时通过转轴带动翻版从水平状态转动至竖直状态。该装置结构简单,运行可靠。

2.4 温湿空气生成装置

温湿气生成装置生成含有一定温度湿度的空气并将该温湿空气输送至子发酵室中。温湿空气生成装置包括加湿器、鼓风机、通气管道、电加热丝。通气管道包括进气管、旋转接头、转轴中空孔、气室、出气孔。旋转接头的活动端与对应的转轴相连,旋转接头的进气端与转轴中空孔相连通。旋转接头可以满足转轴在转动的同时将湿空气输送至转轴内部的内孔中,加湿器产生湿气后,鼓风机将湿气吹送入进气管,进气管的另一端与旋转接头连通,将湿气送入转轴中空孔并进入气室,通过出气孔进入发酵叶堆为发酵叶补充空气和湿度。由于转轴中空孔中设有电加热丝,湿气进入转轴中空孔时,根据设定被加热为发酵需要的温度,保证发酵叶堆的堆温。由于每个子发酵室的加热丝以及通气管道的后半部分相互独立,使得子发酵室中的温度和湿度可单独设置,保证了每个子发酵室的温湿度及氧气的可控性。

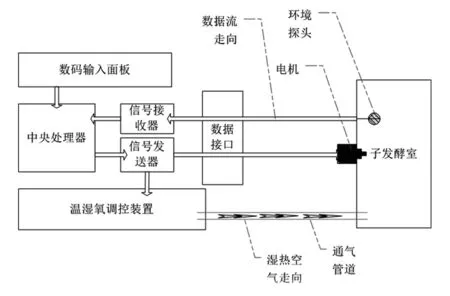

2.5 控制系统

连续式红茶发酵器的自动化控制系统包括数码输入面板、中枢控制模块、温湿氧调控装置、数据接口等。可通过数码输入面板预设发酵程序并输入到中枢控制模块,包括子发酵室温湿度及氧气浓度,子发酵室的状态持续时间,温湿氧调控装置和子发酵室动作触发条件。中枢控制模块包括信号接收器,中央数据处理器,信号发送器。温湿度传感器放置在子发酵室的发酵腔内。控制系统结构如图5所示。

图5 连续式红茶发酵器自动化控制系统图

中枢控制模块控制子发酵室的通气翻板顺序联动,子发酵室内部安装环境探头,环境探头连接数据线,数据线可插到环境分配控制器的数据接口;子发酵室安装传动装置,中枢控制模块控制传动装置运动,传动装置数据线可插到环境分配控制器的数据接口。中枢控制模块控制温湿氧调控装置运动;温湿氧调控装置包括温湿空气发生器,温湿空气分配器,通气管接头;温湿氧调控装置的通气管接头可插拔通气管道,通过通气管道连接子发酵室及湿热空气生成装置。

中央数据处理器处理预设的发酵程序数据,接受温湿氧调控装置的状态信息,接受子发酵室的状态信息以及环境探头探测到的温度、湿度、氧气量以及发酵程度等数据信息,将运行命令发送到温湿氧调控装置,以及子发酵室,根据预设的发酵程序启动温湿氧调控装置及子发酵室运行。

3 设备优点

本发酵设备根据红茶发酵过程对温湿氧利用的基本原理,设计多层独立的子发酵室及子发酵室的温湿氧控制方式,从而在设备上达到红茶发酵工艺优化的要求;从节省劳动力及均匀翻堆需求,设计子发酵室底为翻板结构及子发酵室交叉堆叠的放置方式。本红茶发酵设备具有以下优点:

①设备的空间及能量利用率得到提高。发酵室由多个子发酵室构成,子发酵室具有独立性,可根据发酵叶的量选择子发酵室组合使用的数量,节省资源,灵活的调节生产。

②更符合红茶发酵工艺要求。红茶发酵的阶段过程不同,对温湿氧的需求也会不同,根据红茶发酵时发酵叶物质变化阶段及进一步变化的方向需求,调节温湿氧供应,更有利于红茶品质形成。本设备独立的子发酵室可单独设定温湿度及空气供应的量,必要时,可通氧气或氮气以调节发酵过程,保证发酵叶在发酵进程中处于适合该发酵时期的温湿度及氧气供应,有利于红茶发酵。

③节省人力,提高生产效率。子发酵室底层设计为多组翻板式结构,发酵叶在上一子发酵室内发酵一定时间后,子发酵室翻板转换为竖立状态,发酵叶落入下一发酵室中。发酵叶从交叉叠放的子发酵室底下落时进行了翻堆混匀,发酵完成后从最下层子发酵室落出,实现了发酵过程的流式生产,降低了人工进料和出料的繁重的劳动。

④实现一键式发酵,降低红茶发酵技术难度。可将先进的红茶发酵技术预设入设备的自动化控制系统,通过设备的自动化控制系统即可控制红茶发酵的进程,将原来红茶发酵的复杂工艺控制工作简化为简单的进料工作,先进技术随设备落地,减掉技术培训过程,降低了技术推广难度。