我与容希白

⊙ 商承祚

我与希白相识,屈指算来,已整整一个甲子了,回忆起与希白初见订交时的情景,还是那么清晰,历历在目。

那是1922年的夏天,我在天津,有一天,罗振玉老师告诉我:“你有位广东同乡刚才来过,名叫容庚,字希白,东莞人,做过中学教师。他爱好铜器文字,编了一部《金文编》,是扩大吴清卿(大澂)的《说文古籀补》之作,很好,现住泰安栈。”我一听,高兴极了,心想,我搞甲骨文,他搞金文,商、周联系上了,又是同乡,志趣相若,不易得。于是马上打电话到客栈和他联系,然后去拜访他。希白初次北上,不谙北方话,我们倾谈时同操粤语,真可谓他乡遇故知,都非常兴奋。我们谈家乡的风物,谈京津的见闻,谈共同感兴趣的甲骨文、金文,谈古文字研究的计划。初次见面,希白就给我留下了诚恳、直爽、勤奋好学的深刻印象,堪称良师益友。

希白北来,耳目一新,不愿南返,后经罗先生的介绍,进北大研究所国学门当研究生。因初创,只有他一人,劝我也入学,免得孤单,后来我也去了(但未毕业),我们又成了名副其实的同学。不久,希白任教于燕京大学,我则就职于东南大学,继而执教于中山大学,虽南北异地,但书札往来,未有间断。1929年希白的《宝蕴楼彝器图录》出版,我在广州读到后,发现其中有些器物的时代可疑,遂成《评宝蕴楼彝器图录》一文寄正希白。他不久寄还,并附《答商承祚先生评宝蕴楼彝器图录》,我复跋其后,一并刊于1930年《中山大学语言历史学研究所周刊·百年纪念号》。粗看,我与希白一“评”一“答”,又是“跋”,反复论难,好像是“死对头”,殊不知我们是知己挚友,情谊非同一般,才会这样做。

1930年秋,我回到北京,在师大、北大、清华任教。每次到清华授第一堂课,必于前夕下榻希白家,得以研讨学问,或欣赏其所得的古器物。真伪之见,时有分歧,乃至高声辩论,各不相让,但我们在学术上争论归争论,友情归友情,争过就算数,绝不耿耿于怀,不因争论而影响朋友之情。我知希白的脾气,性子急,“顶起牛”来一顶到底,因此,我一见他“脾气”来时,就往往不吭声,让他三分,待他气静以后,再徐徐与之分辩。我们这样的争辩、“抬杠”,其家人司空见惯,习以为常,从不担心。

我与希白经常讨论的问题之一是器物真伪。希白于古文字研究造诣颇深,我不及他,而于辨伪鉴别则他不如我。我初购铜器,每受沽人之欺,经过不断研究,日有所得,希白是无切身之痛的。我谓伪,他谓真,各不相让时,希白事后却认真考虑研究,并不固执己见,此亦希白优点之所在。有一次,他正在鉴赏器物,上镌四字,高兴之极,见我来了,兴致勃勃地大谈此物的妙处。我说,几天前我已见过,因器真字伪而未买。希白不信,又争论起来,我举证此四字是仿自某钟的,于是当场查阅该器,证明确伪,他不能不服。过了半月,他兴奋地对我说:“我把那件假古董卖了。”我问他卖给谁了,答:“卖给美国的福开森。”我为之莞尔。

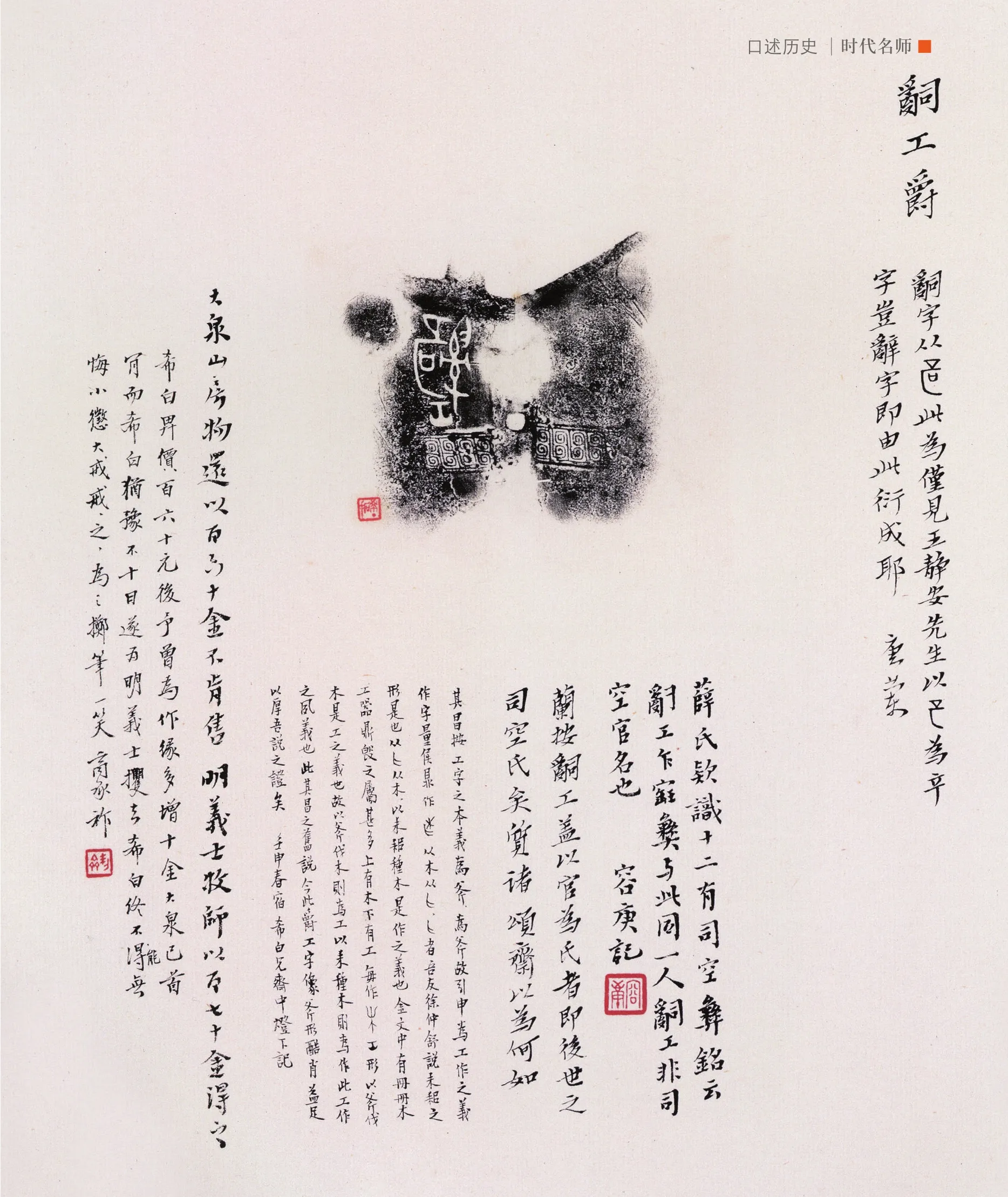

容庚 题 辞工爵拓

1932年春,我在天津从读罗师之时,希白由京来访,寓我家,每长谈至深夜。一日,一觉醒来,发现希白已在我室刻好一方朱文“商氏吉金”的小印,章法布局匀称,刀法古朴,实属佳构,边款为“廿一年一月容庚制”。我异常宝爱,带着它到南京屯溪、长沙、重庆、贵阳、成都,又带着它回广州,直至今日珍藏着,也是我喜用印之一。

在京聚首数年后,我又于1933年南下,任职于金陵大学。不几年,抗战爆发,辗转西南,与希白天各一方,无法见面了。当我在西南见到希白主编的抗日救国宣传小报《火把》,要把革命的火烧得更旺,钦佩之余,大大激起我抗日救国的热忱。1946年,希白到重庆,适我卸盐务职,归自贵阳,复得相见,我对他说“学不进而刻印则工”,以数印示希白,欢聚数日而别。

重庆一别,希白经广西回广州,执教岭南大学。我亦于1948年回广州重返中山大学。中华人民共和国成立之后,经院系调整,我与希白同在古文字学研究室工作,又成了同事,复同住一楼,一上一下,直到如今。

希白长我8岁,我以兄事之。我们结交已60年,不仅同乡,而且同学、同行、同事,可谓无独有偶,难得之极。

(原载《广州日报》1983年3月13日)