人机协同化与学生发展核心素养

——基于社会智能三维模型的分析

蔡连玉 刘家玲 周跃良

( 浙江师范大学 教师教育学院 浙江金华 321004 )

一、引 言

随着第三次人工智能浪潮的到来,人工智能快速地渗入人类的工作与生活中,社会正在“人机协同化”。然而,人机协同从日常话语成为学术范畴尚需深入的学理厘定,人机协同系统的智能主体与智能元素相对复杂,人机协同时代社会所需智能的结构模型也异于传统社会。人机协同正在也将持续给人类的工作与生活带来颠覆性影响。本文基于人机协同时代社会所需的智能模型,审视人机协同化情景中的学生发展核心素养,为教育变革提供学理基础。

一般而言,人类社会较早和较成熟的人机协同系统(Human-Computer Collaborative System)是飞机驾驶系统,其产生是为减少人类飞行员的误操作,但其应用并没有得到社会的特别关注。在人工智能时代,人机协同已成为一个日常范畴,被人们理所当然地使用着,而人机协同及相关概念的意蕴尚需进一步梳理。

(一)人机协同理念及其渊源

“人机协同”简单地理解,就是“人”与“机器”之间的“协作”,这一理念的形成有其渊源。钱学森等(1990)把系统科学与人工智能相关联,提出了“开放的复杂巨系统”概念,因为这一系统通常有计算机和专家的参与,且存在人机交互,实际上就是人机协同构念。路甬祥等(1994)首次正式提出了“人机系统”概念,强调在系统中人和机器发挥各自优势,相互合作,且在思维、感知和执行三个层面对人机进行了比较。美国学者里南和费根鲍姆(Lenat & Feigenbaum,1991)提出,计算机与人之间可以成为同事,人与机器做各自擅长的工作。其后,国外人工智能专家对人机协同开展了大量的探讨。国内学者刘步青(2018:6)认为,人机协同系统由计算机与人组成,其中计算机负责数据计算和部分推理工作,人负责计算机力所不能及的选择和决策等工作,从而发挥人类的创造性和灵活性,系统中人与计算机密切协作,相互协同。基于上述发现可以看出,人机协同系统由计算机(人工智能)与人类共同组成,该协同系统共有三个重要元素,即“人”“机器”以及两者之间的“协同”。其中,人的智能相对恒定,而作为机器的人工智能在快速发展中,对“协同”的理解因涉及人工智能的智能发展程度,需对人机协同时代进行限定后,方可更好地解读。

(二)社会人机协同化及其限定

纵观人类社会发展史可以看出,人类整体上存在逐渐“人机协同化”的过程,也就是人类在工作和日常生活中将更多地使用和依赖机器,且人与机器之间构建的协同工作系统越来越完善,此即为 “人机协同化”。从广义上说,人机协同肇始于人类社会广泛地采用机器完成具体工作之时,这个“机”实际上就是一般意义的“机器”。它是一种工具,人类利用机器工作,这是一种简单的人机协同。随着机器进化为计算机,特别是人工智能的产生,人类社会开始进入狭义的人机协同时代,且随着人工智能技术的快速发展及其应用的广泛和深入,人机协同化得到了加速,人类社会整体的人机协同特征日益凸显。

人工智能的智能化水平决定了人类社会的人机协同化程度。尽管在狭义的人机协同时代,人们对未来人工智能的智能可能的发展程度难以预测,且聚讼纷纭,但作为技术乐观主义的代表,美国学者库兹韦尔(2011)提出了著名的“奇点临近”论断,且基于人类社会“指数级”发展理论论证认为,到2045年,人工智能将超越人类,即奇点出现。简单地说,奇点出现后人工智能的智能水准将超越人类,也就是机器人可以做人类所有事情,当然也具有人类的意识。为了更好地理解人工智能发展,本研究将人工智能的智能水准分三等:弱人工智能,即专用人工智能,只能作为工具从事某一特定领域的工作;强人工智能,即通用人工智能,可以胜任人类所从事的所有工作,具有意识;超人工智能,其智能水准超越了人类(李开复等,2017)。显然,库兹韦尔所说的奇点出现后的人工智能是一种超人工智能。作为技术悲观主义的代表,拉塞尔和诺维格(2013)认为人工智能不可能具备“意向性(intentionality)”。所谓意向性通常被认为是人类所具有的意图、愿望和信念,是人类心智的基本特征(刘步青,2018:128),也可以简单地理解为前文所说的意识。悲观论者认为,人工智能只能发展到弱人工智能阶段。这一观点的早期经典论证来自于休伯特·德雷福斯(Hubert Dreyfus)。他认为计算机解决问题需要三个条件:把问题以结构化的方式符号化;算法;合理的复杂性。显然,人类生活领域的诸多“问题”难以满足这三个条件,因此人工智能存在极限,不能够达到人类智能的水准(休伯特·德雷福斯,1986)。如果把技术乐观主义和悲观主义看作是光谱的两端,那么所有对技术未来的判断都可以在这一光谱上找到位置。当前人类社会所拥有的人工智能没有意识和意向性,所以还没发展到强人工智能阶段。基于2016年肇始的第三次人工智能浪潮,人们可以归结出人工智能智力发展的三大基石为:大数据、强算力和深度学习(王作冰,2017:20-21)。人工智能的发展已经超越了“显式编程(explicit programming)”阶段,而由数据驱动(约瑟夫·奥恩,2018)。更准确地说,是大数据基础上的深度学习正在推动人工智能向未知领域前行。简而言之,机器通过深度学习,即人类只要输入游戏规则(不是编程)让机器人“左右手”互搏,机器通过对“互搏”数据的学习,就可以实现智能的迭代升级。当前棋类机器人的进化是对这一原理的生动阐释。深度学习给人工智能的发展带来了曙光,让人们看到从弱人工智能发展到强人工智能的可能性。但在谨慎的技术乐观主义者看来,人类社会将在相当长的一段时期内处于弱人工智能时代。本研究基于现实的考量,无论机器人是否终究会具有意识,更遑论奇点是否存在,所讨论的人机协同化情景与人机协同时代的人工智能是没有意向性的,属于弱人工智能。

二、人机协同系统的智能元素及其关系

随着社会的快速人机协同化,不同类型和层次的人机协同系统将广泛而深入地参与人类的工作和生活。从价值论维度看,人机协同系统能够提升人的价值、促进文化的进化(刘步青,2018:123-127)。人机协同系统使用了作为工具的计算机和人工智能,而工具的使用可以带来器官的“省力化(facilitation)”(阿诺德·盖伦,2008),从而彰显人的价值,进而改变价值观,促进人类社会生态系统和文化的进化。那么,在社会人机协同化的情境中,人类需要具有哪些素养才能更好地工作和生活?对这一问题的回答,需要分析人机协同系统的智能元素,并以此为基础探究人机协同时代社会所需的智能模型。

一般而言,人机协同系统存在的智能主体是“机器”与“人”,但以智能类型观之,具有“机器智能”“人类智能”和“协同智能”三类智能元素。这三类智能元素之间相互影响、相互作用,从整体上发挥人机协同系统提升人的价值的作用。

(一)协同智能

需要说明的是,本研究把讨论的论域限定在人工智能不具有意识和意向性的弱人工智能时代,而人机协同系统的协同智能本质上是一种具有意向性的目标设定和选择决策,所以其智能主体只可能是人类。于是,在有效运转的人机协同系统中,人类不仅要呈现出传统的人类智能,还要发展和展现出人与机之间的有效“协同智能”。人-机协同智能是人类所有智能的特殊领域,在人工智能时代因现实需要而被突显出来。而且,本研究把人机协同系统的机器智能限定在意向性出现之前,但随着人工智能技术的发展,人机协同系统会迭代升级,机器的发展也会日益接近具有意识。这样,随着人机协同系统的演化发展,人与机器的协同就越来越难;另一方面,展望人机协同时代,人类社会生态系统将越来越复杂,协同将会成为社会进化的一大主题(王骥,2018)。而人类社会生态系统就包括了人机协同系统,人机协同系统将“泛在”于我们的生活中,成为马克·维瑟(Mark Weiser)所谓的“看不见的技术”,推动人类社会进步(尚俊杰,2020),所以在社会大协同背景下,人机协同智能的应用会越来越普遍。有学者认为,人工智能正走向成熟,地球上出现了另一类智能体,需要个体发展“人工智能智商(AIQ)”来处理“人与人工智能”之间的关系(王作冰,2020:9)。人工智能智商这一范畴的规范性虽然有待商榷,但它确实强调了协同智能在人机协同时代的重要价值,甚至个体与人工智能之间的关系将决定其社会阶层(朱永新等,2018)。基于此,人机协同智能的价值也越发彰显。这就突显了把协同智能从人类的其他智能中抽离出来单独阐释的必要性。

在人机协同系统中,协同智能指作为主体的人类,在完成工作任务的过程中,合理调配人与机器,使两者各自发挥优势、高度协作、同向而行,达成目标。在协同智能中,最上位的素养是人-机关系的价值观,其次是工作生活中假借机器的意识和能力。古语有云:“君子生非异也,善假于物也”(荀子《劝学》),所以“善假于机”是协同智能高超的当代表达。而协同智能不足则体现在个体完成工作时假借机器的“不足”和“过度”两方面:假借机器不足指可以和应该借助人工智能时,主体却意识不到,勉强于自身的苦力而为;假借机器过度是主体错误认知和高估了机器的智能,让人工智能完成其智能不能完成的事项。由此可以推导出,人机协同智能的基础素养是个体对人工智能的认知和掌握,以此为基础个体才有可能善借于机。此外,协同智能还有一个问题值得反思,即个体对自身假借人工智能进行反思的意识和能力,而且反思是一种发生在“事中”和“事后”的经验与教训分析的“双回路学习(double-loop learning)”过程(维克托·迈尔-舍恩伯格等,2015)。

(二)人类智能与人工智能

人机协同系统的另外两种智能是人类智能和人工智能。关于人类智能,近百年来有大量的新概念涌现,除传统的智商(IQ)和情商(EQ)之外,“乐商”“玩商”“财商”“逆商”,还有“人工智能智商”等层出不穷。人类智能学术领域“概念丛林”现象的存在与研究范式有关,但如果每当有新鲜事物或者新观察维度就提一种智能,科学的严谨性就可能缺失。人类智能理论丛林中值得特别重视的有两个:一是美国著名心理学家霍华德·加德纳(2013)提出的多元智能理论,因其有扎实的实证基础,被称之为心理学界的“哥白尼革命”;一是丹尼尔·戈尔曼(2010)等提出的情商理论,因其现实解释力强而影响广泛。智商和情商具有包容性,人工智能智商的 “商”实际上都属于智商或情商,或两者兼具。所以,从学理上看,人类智能是多元的,在大的范畴上可分为智商和情商。至于作为机器的人工智能,它是人类研发出来的计算机所具有的类似于人类的能力。人工智能的发展路径无论是“显式编程”还是模仿人类大脑,本质上都是为了增强机器的智能。一般而言,在当前发展阶段人工智能呈现的主要是对数字化、结构化问题的求解能力。

以上是对人类智能与人工智能的总体判断,在具体人机协同系统中,两者具有可比性。人类智能是综合性的,既具有逻辑思维和计算能力,也具有与他人打交道的沟通、协调和领导能力以及创新能力。但人类智能中的逻辑计算与推理能力无法同机器智能相比,而另一方面,人类智能与生俱来的优势在于思维的创造性和灵活性(Aoun,2017:20-21),更关键的是,人类具有机器智能所不具有的情商、意识和潜意识。一般而言,人工智能虽然具有强大的数据处理、逻辑计算和推理能力,但没有良好的创造力、人际能力和“横向思考能力”(安东尼·塞尔登,2019),而且机器缺少 “人性”,情商不足,不能进行复杂的沟通,对弱人工智能而言,还不能像人类那样“一脑万用”(王作冰,2017:66-75),更不具有意向性。但当前人工智能已经发展出了基于深度学习的自我进化能力,在技术乐观主义者看来,这种机器智能为人类社会的发展带来了诸多的未知,甚至恐慌。

(三)智能元素之间的关系

至此,还需要说明的是人机协同系统各智能元素及其主体之间的关系。人工智能发展到今天,其主要的进化技术路线是让机器模仿人类大脑的神经网络,即基于机器智能的逻辑计算优势逐步习得人类的智能。这是人工智能发展的主要路径。在所限定的弱人工智能时代,人机协同系统也会随着机器模仿人类习得智能的进展而实现智能升级。从这个动态角度看,人机协同系统的发展也是伴随人类智能不断向人工智能动态迁移的过程(刘步青,2018:58-59),而且,在具有意向性的强人工智能出现前,这一过程将持续。期间,人类把相对于机器而言自身所不擅长的逻辑计算工作丢给人工智能去完成,而自己专注于展示思维的创造性和灵活性。人机协同时代机器并不具有自我意识,但前瞻地客观观之,人机协同系统内,机器的智能越强,则人类的工作机会就越少,这样两大智能主体之间事实上形成了“竞合”关系(王作冰,2017:79)。

三、人机协同时代社会智能的“三维模型”

当前社会正快速人机协同化这一情形不再只存在于科幻片中,而是一种现实图景。在生产车间、超市、加油站等场所,机器人正在取代人类,甚至出现机器人写新闻稿件、承担家务劳动等场景。然而,在所有这些情形中,人工智能不是独自在工作,而是在人机协同系统中运转。那么,在已经到来的人机协同时代,为了更好地工作和生活,甚至为了“对抗机器人(robot-proof)”和克服因工作机会可能丢失而带来的机器人恐惧(Aoun,2017:3-22),思考人类需要什么样的智能结构已迫不及待了。

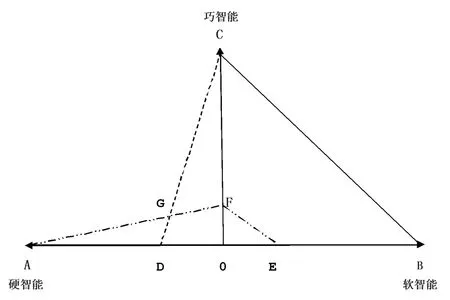

国际关系理论新自由主义学派代表人物约瑟夫·奈(Joseph Nye)提出了国家实力三分理论,即国家的实力可以分为硬实力(hard power)、软实力(soft power)和巧实力(smart power),三者以不同形式呈现国家的实力。其中,硬实力主要指国家资源、经济、军事和科技等有形实力的总和(王一川,2015);软实力指来自外交、文化和历史的力量,如意识形态的吸引力、文化感召力等(Nye,2008);巧实力指外交政策中使软实力与硬实力平衡,将硬、软实力结合提升自身影响力的能力,具有灵活性和综合性等特点。在运用巧实力中,硬实力和软实力的使用没有明确比例,要根据不同情境,选择合适的运用方式,实现效益的最优化(洪晓楠等,2014)。如果说“硬实力”和“软实力”是指向人或任务本身,“巧实力”则更侧重于做事的方式,是一种谋略和手段(张顺生,2010)。国家实力软、硬、巧三分理论为分析人机协同时代人类工作与生活所需要的智能提供了具有解释力的分析框架(见图1)。

图1 人机协同时代社会智能的三维模型 注: △DCB为人类智能;△ AFE为机器智能。

图1模型的前提假设是,人工智能不具有意识和意向性,所谓人机协同时代是弱人智能时代。人类智能三维模型可以做如下解读。

首先,人机协同系统存在三类智能:硬智能、软智能和巧智能。硬智能指基于数据的逻辑计算和推理能力,包括记忆梳理数据以及基于一定算法的运算等,擅长用数据表征结构化问题。此类问题,只要根据一定的算法和算力就能输出结果,即解决问题。硬智能的主体可以是机器,也可以是人类,但很显然,人工智能的硬智能发展到今天已远超出人类,人类拥有一定的数据记忆和运算能力,但硬智能不是人类的长处。软智能的表现多种多样,譬如幽默感、同情心、爱、审美与自我意识等(李开复,2018)。在一定程度上,软智能是“关系能力”和创新能力。前者指个体处理与自己、与他人(社会)、与自然之间关系的意识和能力。相对而言,软智能处理的问题难以数据化和结构化,因此不具有让算法和算力工作的条件。软智能主要为人类拥有,处理这些非结构化、非重复性问题也是人类所擅长的。尽管机器具有软智能,如简单的沟通能力,也是一种被数据化、结构化处理的初步和形式化的软智能。巧智能从质的规定性上看是一种人-机协同的智能,包括人机协同的相关价值观、人机协同的意识和能力,以及对人机协同进行反思的能力。人机协同价值观关涉到人与机的关系,巧智能还应包括人机协同的意识与具体能力。而且,技术知识不能代替反思的巨大力量(尤尔根·哈贝马斯,1999),对人机协同的效果和风险的反思,以及基于反思的人机协同改进也应是重要的巧智能。在弱人工智能时代,巧智能主要是为人类拥有,如果说人工智能具有巧智能,由于机器没有意向性,那也只是更好地为人机协同提供数据和按人类要求所做计算的能力,几乎可以忽略不计。应明确的是,人机协同系统的巧智能包含软、硬两类智能元素,其中软智能元素更重要和关键,硬智能元素多为基础性的,比重较小。

其次,机器智能是人机协同系统的重要组成部分。在模型的三角形AFE区域,F点是虚的,随着机器的发展,直到拥有意向性之前,F点会向巧智能方向发展。在当前状态下,线段FO非常短,几乎可以忽略不计,即人工智能只能根据人类智能的指令为人机协同系统协同功能的发挥提供基础性的计算功能。三角形AFE的E点也会随着机器智能水准的提升而横向向软智能方向移动,当前人工智能只具有简单地被结构化的沟通能力等人类所擅长的软智能,但随着技术的进步,机器的软智能会逐步增强,即人工智能会日益增加“人类元素”(卢克·多梅尔,2016:156)。在弱人工智能时代,机器不具有自我意识,难以具有较强的创新能力,所以人工智能的软智能只能是初步的,机器擅长的是基于数据的结构化问题处理,即机器智能更多的是硬智能。

再次,模型的三角形DCB区域表示人类智能软、硬和巧智能三者兼具。其中,硬智能是传统教育一直致力培育的,受教育的人类个体具有较好的阅读和计算等硬智能,但人类的硬智能整体上已被机器超越。而且,随着人工智能的发展和人机协同的普及,D点会一直往右退缩,即人类的硬智能会逐渐向机器智能迁移。人类具有自我意识和意向性,会追求存在的意义,无论自我是否意识到,人类还拥有与自我、与他人(社会)、与自然(技术)相处的关系能力和创新能力。这些就构成了软智能的基础,所以人类智能以软智能见长。而且,人机协同系统的协同智能基本上分布给了人类,因为协同智能的基础是人机关系的价值观、自我意识、意向性、反思性等,而这些是弱人工智能时代人类所特有的。

由上可知,人机协同系统的智能是“分布式”的(玛格丽特·博登,2017),分别被人类与机器拥有。在系统内部,机器更具硬智能,而且还在“努力”发展软智能和巧智能。人类更多地拥有软智能和巧智能,其硬智能与机器相比明显处于下风。而人机协同时代整个社会就是由无数个智能程度不一的人机协同系统组成的,所以人与机器之间虽然有“协同”关系,客观上也存在竞争,而人机竞争就可能带来“技术性失业”(卢克·多梅尔,2016:139)以及由此所形成的社会性恐慌。基于人机协同时代社会所需智能的三分理论,为避免技术性失业和更好地生活,人类个体需要培育发展智能的重点不再是传统的硬智能,而是逐步向机器“让渡”硬智能的同时,重点发展以创造力、思维灵活性、人际能力、协同反思能力等为基础的软智能和巧智能。

四、人机协同时代学生发展核心素养框架

基于上述智能三维模型可以看出,在人机协同时代,为了对抗人工智能的竞争,确保工作岗位的可获得性和更好的生活,人类需要有更好的软素养和巧(协同)素养。教育是为未来工作和生活做准备的。为了更好地生存与存在,今天的教育需要变革,以便更有效地培育学生的软素养和巧素养。这是人机协同时代学生发展核心素养转型的总体方向。

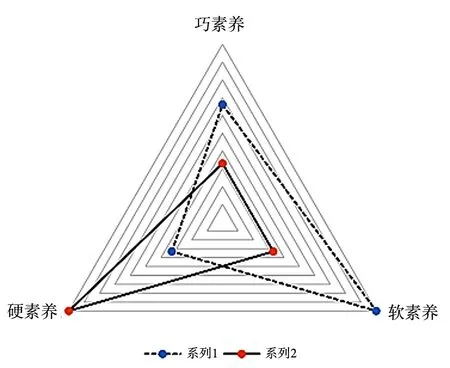

学生发展核心素养是在数字化、信息化、全球化为背景的21世纪中,能够促进个人和社会发展的关键少数素养(褚宏启,2016)。一般来说,人们探讨21世纪学生素养,都考虑了信息化和数字化的时代特征,但显然没有关注更具体的人机协同针对性。在社会快速地人机协同化情景下,基于人机协同时代社会所需智能三维模型,本研究构建了如图2所示的人机协同时代学生发展核心素养框架。

图2 人机协同时代学生发展核心素养框架

首先,在人机协同时代,学生发展核心素养具有三个维度:硬素养、软素养和巧素养。一般来说,硬素养可以被理解为读(reading)、写(writing)、算(arithmetic),即3R等能力。这三方面一直是过去和当前人类教育的核心旨趣,甚至在实践中被过度教育,如奥数以及许多远离学生未来生活和工作的知识传授等。记忆力也应属于硬素养范畴,死记硬背式教育也是对硬素养的过分强调。硬素养难以罗列周全,但人机协同时代不容忽视的硬素养是计算思维。周以真(Wing,2008)给出的计算思维概念界定是:“计算思维是一种解决问题、设计系统和理解人类行为的方法,这种方法把基本概念引向计算。”美国学界较认同的一种理解是,计算思维是把现实中的问题及其可能解决方案表述为能够有效地进行信息处理的思维过程(王飞跃,2013)。在人机协同时代,计算思维的重要性凸显,计算思维应与读、写、算并列为第四种基本的硬素养。

软素养主要体现为关系能力与创新能力等。人类生存涉及的关系有个体与他人(社会)的关系、与自身的关系和与自然的关系,还包含各种道德品质。在人机协同时代,个体素养中的社交能力、道德能力、沟通素养、情感能力、关怀能力、同情心和领导力等都属于或者与软素养中的关系能力紧密关联;而想象力、批判性和创造性等属于软素养中的创新能力范畴。

巧素养指人-机协同智能。它是从价值观到意识,再到知识能力以及反思的综合体。在人工智能出现自我意识前,人类到底怎样看待另一类智能体,是个价值判断命题。而且,人类要在人机协同时代更好地生活和工作,需要有积极协调利用机器的意识。如果没有这一主动意识,个体就会落后于时代,那就是缺乏巧素养的体现。进一步来说,个体还需要有合理利用人工智能服务于工作和生活的知识和能力,其中包括对人与机各自擅长智能的认知,以及把工作任务在人与机器之间合理调配的能力等。此外,个体还需要对自己协调利用机器有效完成工作与生活中的任务的状况进行反思的能力。可以看出,人工智能智商和系统性思维等都属于或者具有巧素养元素。

其次,学生核心素养框架的硬、软和巧三类素养之间界限明显,但三者之间又紧密联系。读、写、算和计算思维等硬素养是软素养和巧素养的基础,尤其计算思维是人机协同时代巧素养的基础。而软素养的关系能力与创新能力不是凭空产生的,需要硬素养作为基础。个体的软素养是相对高端的思维品质,是隐性的。另外,巧素养即人机协同智能负责处理人机关系,所以软素养的处理关系能力也是人机协同巧素养的基础,而且,巧素养的能力体现也需要软素养的创新能力。

再次,在社会快速人机协同化的当下,学生发展核心素养需要有针对性地转型。学生发展核心素养框架有两个三角形(见图2),其中左偏的实线三角形表征的是当前教育实践的素养培养图景,右偏的虚线三角形表征的是人机协同时代教育实践所应追求的理想图景。系列2 所示的学生核心素养模型说明了过去和当前的教育实践以培养学生的读、写、算等硬素养为主,客观上对软素养和巧素养的关注和培育不足。显然,这一学生核心素养图景存在着对学生关系能力和创造性追求的不足,也就是在“温暖的心”(褚宏启,2016)和“创新的力”上显著缺失,这也是为什么美国和我国的核心素养理论都重点关注学生发展软素养培育的原因。由于对人工智能渗入人类工作和生活的考虑不足,当前的教育实践对硬素养的计算思维培育也着力不足。系列1的图示是人机协同时代教育实践所应追求的学生发展核心素养“理想型”,其中硬素养不是教育的重点,需要加强关系能力、创新能力的培育。一般而言,人使用工具的层次一定程度上可以表征人的社会分层,所以在人工智能社会和人机协同时代,个体与机器的关系将一定程度上决定其社会分层。基于此,人与人工智能的关系能力即个体拥有的巧素养将一定程度上决定其存在。虽然已有学者强调人工智能智商的重要性,但教育实践中对学生巧素养的培育还没有受到足够的重视。未来已来,呼吁教育实践重视对学生软素养、巧素养以及硬素养中的计算思维的培育,这正是本研究对人机协同时代社会智能模型以及学生发展核心素养进行探索的旨趣所在。