CO2-原油混相带运移规律及其对开发效果的影响

曹小朋,冯其红,杨 勇,王 森,康元勇,张传宝

(1.中国石油大学(华东)石油工程学院,山东青岛 266580;2.中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东东营 257015)

CO2混相驱是一种有效提高原油采收率的技术[1-7],矿场统计数据表明,CO2混相驱提高采收率幅度为10%~30%,可使高含水油藏的产量继续稳产15~20 a[8-15]。通过CO2与原油之间的萃取和凝析作用,二者可实现多次接触混相[16-18],油藏中出现一定规模的CO2-原油混相带,油气界面张力消失,毛管压力等于0,理论上洗油效率能达100%,同时还存在膨胀作用、降黏作用等提高采收率机理。因此,CO2与原油相互作用形成混相带是混相驱提高采收率的根本原因。目前,中外对CO2-原油混相特征的研究主要集中在混相机理、混相过程、混相前缘移动规律等方面,尚缺少对混相带运移规律的系统研究。BOOTH 通过数值模拟分析混相带的动态变化特征,证明混相带的面积在驱替过程中不断增大,并且沿主流线方向存在黏性指进现象[19];李南等对混相带进行定义,分析驱替过程中混相带的波及规律[20];陈志豪等对混相带的范围和表征参数进行定义,并分析混相带宽度的变化规律,但对混相带表征参数的定义较为简单,而且其将混相带宽度定义为混相带面积与前缘长度之比,不能准确反映混相带宽度变化受前缘、后缘共同影响的特征,同时其仅从宽度角度对混相带运移规律进行分析,有失全面[21]。在对CO2-原油混相带进行多参数准确表征的基础上,通过数值模拟系统研究混相带形成后的运移规律,并推导建立混相带表征参数与采出程度之间的关系式,明晰混相带运移特征对开发效果的影响,以期为CO2混相驱矿场应用提供技术支持。

1 数值模拟模型建立与混相带表征

1.1 数值模拟模型

为研究CO2-原油混相带表征方法,参考胜利油田G 区块实际参数[21],建立二维油藏数值模拟模型,模型长、宽、高分别为200,200 和8 m,渗透率取值为10 mD,井网形式为1/4 五点井网;注入井定流量为0.001 PV/d,采油井定流压为G 区块最小混相压力28.9 MPa,以确保地层压力始终高于该最小混相压力而实现CO2混相驱;流体组分模型使用CMG-Winprop 软件包,在拟合PVT 实验数据基础上建立。

1.2 混相带表征参数定义

目前,CO2-原油混相带的划分还没有形成标准。借鉴文献[20]对混相带的划分方法,即将油相中CO2含量等于20%的位置定义为混相带前缘,将油气界面张力等于0.1 mN/m 的位置定义为混相带后缘,前缘与后缘之间的区域即为混相带。根据该划分方法,首先通过数值模拟,计算得到任意驱替时刻油藏中油气界面张力和油相CO2含量分布图;然后,利用油相CO2含量分布图确定混相带前缘,利用油气界面张力分布图确定混相带后缘,则可得到混相带形态分布(图1)。

图1 混相带形态分布Fig.1 Morphological distribution of miscible zone

为定量刻画CO2-原油混相带形态及其演变规律,需要进一步定义混相带形态的表征参数。根据CO2混相驱机理,CO2-原油混相带对采收率的影响主要取决于混相带的规模和形状特征。为此,定义2 个特征参数表征混相带的规模,即混相带前缘(后缘)波及系数和无因次混相带面积;定义2个特征参数表征混相带的形状特征,即无因次混相带宽度和混相带前缘(后缘)指进系数。

混相带前缘(后缘)波及系数 混相带前缘(后缘)的波及面积与注采井组控制油藏面积(A)之比定义为混相带前缘(后缘)的波及系数。该参数代表混相带作用范围的大小,从而实现对CO2混相驱波及效率的定量表征。

无因次混相带面积 将混相带前缘线与后缘线之间的油藏区域面积作为混相带面积(Sd),其与油藏面积A之比定义为无因次混相带面积(S)。该参数代表任意时刻混相带平面展布规模,实质上反映的是原油降黏和膨胀作用区域的范围,即可实现对CO2混相驱洗油效率的定量表征。

无因次混相带宽度 设混相带前缘线与后缘线长度的平均值为L,注采井组控制油藏区域边长为a,则定义无因次混相带宽度为:

b代表混相带的宽窄变化,反映的是混相带前缘、后缘移动速度的相对大小,实质上是汽化-凝析作用及水动力弥撒作用的强弱。

混相带前缘(后缘)指进系数 该系数为混相带前缘(后缘)沿主流线方向最大波及距离与垂直主流线方向最大波及距离的比值。混相带前缘指进系数反映的是混相带前缘向原油中的指进程度,混相带后缘指进系数反映的是气相区向混相带中的指进程度。指进系数越大,指进程度就越大,即沿主流线方向的波及程度越大,垂直主流线方向的波及程度越小,即指进系数反映了波及系数增大的方式。在相同的累积注入量下,若指进系数较大,说明波及系数主要靠主流线方向上的突进来增大,将导致见气时间较早,最终波及系数较低;若指进系数较小,说明波及系数靠整个混相带前缘或后缘均匀推进,见气时间较长,最终波及系数较大。

2 混相带运移规律

2.1 参数计算方法

根据CO2混相驱组分数值模拟结果,可计算出任意开发时刻各个混相带表征参数值,进而实现对混相带运移规律的定量研究。具体计算步骤为:①确定某开发时刻t,调取数值模拟计算的CO2含量、油气界面张力分布图,通过线性插值分别求得CO2含量为20%、界面张力为0.1 dyn/cm 的等值线,得到混相带前缘线和后缘线,二者之间即为t时刻混相带区域。②分别以混相带前缘线和后缘线为边界进行数值积分,求得前缘和后缘的波及面积,进而得到前缘和后缘波及系数和无因次混相带面积。③计算混相带前缘线和后缘线长度,求取无因次混相带宽度。④根据混相带形态,求取前缘或后缘沿主流线方向(一般为注采井间连线方向)及垂直主流线方向的波及距离,求取前缘或后缘的指进系数。⑤对t+1 时刻重复步骤①—④,绘制不同混相带表征参数随时间变化曲线。

2.2 混相带波及系数变化规律

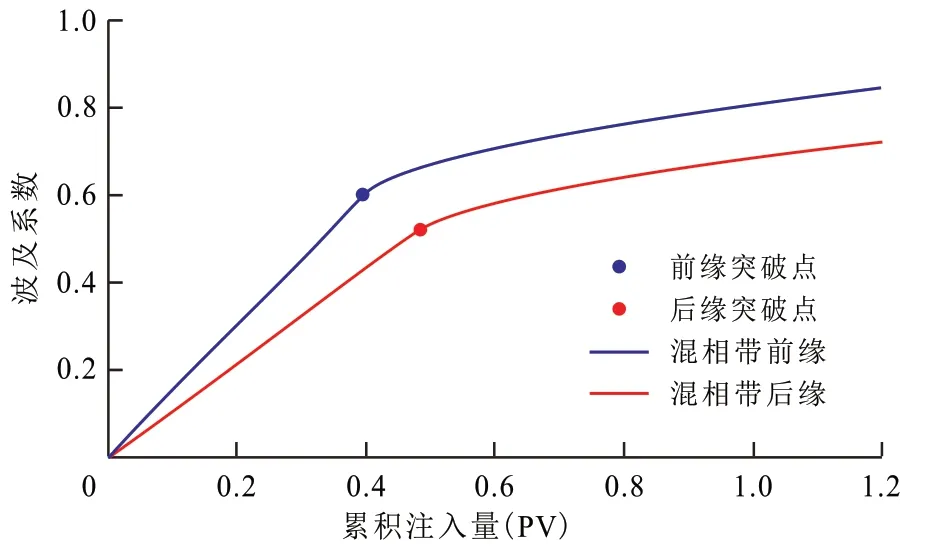

由混相带前缘和后缘波及系数随累积注入量的变化(图2)可见,混相带前缘和后缘突破前,随累积注入量增大,前缘和后缘波及系数均线性增大,但前缘波及系数增大速度较快,说明混相带前缘的运移速度高于后缘。这是由于混相带前缘除了压力梯度驱动力之外,还存在水动力弥散作用。在混相带前缘突破(约0.4 PV)和后缘突破(约0.5 PV)后,波及系数上升速度大幅度下降,这是因为主流线方向形成运移优势通道,非主流线方向压力梯度不足,导致波及系数增幅变缓。

图2 混相带前缘和后缘波及系数随累积注入量的变化Fig.2 Variation in sweep efficiencies at leading and trailing edges of miscible zone with cumulative injection volume

2.3 无因次混相带面积变化规律

无因次混相带面积随累积注入量变化规律(图3)表明,混相带前缘突破之前,随累积注入量的增大,无因次混相带面积线性增大,在混相带前缘突破时达到最大(约0.22)。这是由于随注入量的增大,混相带前缘与原油的接触面不断增大,且由于水动力弥散作用混相带前缘运移速度大于后缘。混相带前缘突破与后缘突破之间,无因次混相带面积线性减小。混相带后缘突破之后,混相带前缘与后缘波及系数变化趋势相近,都难以向主流线两侧扩张,即混相带前缘与后缘向前运移速度一致,从而导致无因次混相带面积趋于稳定。

图3 无因次混相带面积随累积注入量的变化Fig.3 Variation in dimensionless area of miscible zone with cumulative injection volume

2.4 无因次混相带宽度变化规律

由无因次混相带宽度随累积注入量的变化(图4)可见,随累积注入量增加,无因次混相带宽度呈先快速增大再快速减小又缓慢减小的趋势。注气前期无因次混相带宽度快速增大,主要是因为水动力弥散使混相带前缘运移速度大于后缘。随后,无因次混相带宽度增速变缓达到峰值后又缓慢回落,这是因为随着CO2-原油间多次接触的汽化-凝析作用逐步稳定,混相带内组分浓度梯度越来越小,水动力弥撒作用越来越弱,导致混相带前缘与后缘运移速度趋于一致;同时,无因次混相带宽度还受前缘线和后缘线突进形态的影响,算例中当累积注入量达到0.25 PV 后突进作用明显增强,即前缘线和后缘线平均长度增大速度加快,导致气窜之前无因次混相带宽度即达到峰值0.14 左右。然后,随着前缘越来越接近生产井并最终突破,无因次混相带宽度又开始快速减小。最后,后缘突破后前缘线和后缘线长度也趋于稳定,使得无因次混相带宽度开始缓慢减小。

图4 无因次混相带宽度随累积注入量的变化Fig.4 Variation in dimensionless width of miscible zone with cumulative injection volume

2.5 混相带指进系数变化规律

图5 混相带指进系数随累积注入量的变化Fig.5 Variation in fingering coefficients at leading and trailing edges of miscible zone with cumulative injection volume

由混相带前缘和后缘指进系数随累积注入量的变化(图5)可见,见气前累积注入量越大,混相带前缘和后缘指进系数越大,且增大速度越来越快,说明指进程度越来越严重。这是因为随累积注入量的增大,主流线方向的压力梯度增大、渗流阻力减小,导致驱动速度相对越来越高。同时,混相带前缘和后缘指进系数在累积注入量为0.3 PV 左右开始急剧上升,此时有必要采取焖井、水气交替等措施抑制混相带的突进以延长见气时间。另外,见气之前气相前缘与混相带后缘之间的流度差大于混相带前缘与油相之间的流度差,但混相带后缘却表现出了更低的指进程度,说明混相带能有效地抑制气相区的指进。在混相带前缘和后缘突破之后,其对应的指进系数都开始下降,这是由于主流线方向的波及距离达到了最大,而主流线两侧的波及距离还在继续缓慢增大。

3 混相带运移对开发效果的影响

3.1 CO2混相驱提高采收率主控机理

原油采出程度取决于2 个主要因素:一是混相带后缘(气相区)的波及系数及其洗油效率,二是混相带面积及其膨胀程度。假设累积注入量为V时,采出程度为ER,混相带后缘波及系数为EE,洗油效率为ED,混相带前缘波及系数为EF,混相带膨胀系数为B,则无因次混相带面积为:

当累积注入量变为V+dV时,以上参数的变化量分别为dER,dEE,dED,dEF,dB,dS,根据物质平衡原理有:

当累积注入量变化量dV较小时,驱替过程中的洗油效率和混相带膨胀系数变化量较小,可以忽略不计,即dED≈0,dB≈0,则(3)式可简化为:

(4)式表明,当ED和B近似看作常数时,dER与dEF和dEE为线性关系,进行线性拟合即可求得此时ED和B,具体方法如下:①由数值模拟计算结果,求取不同注气时刻(不同累积注入量)下对应的dER,dEF和dEE。②取任意注气时刻i相邻累积注入量Vi,Vi+0.5和Vi+1,将对应的dER,dEF,dEE分别代入(4)式建立二元一次方程组,联立求解得到ED和B作为累积注入量(Vi+Vi+1)/2 下对应的混相带洗油效率和膨胀系数。③依次求取不同累积注入量下的ED和B值。由洗油效率、膨胀系数随累积注入量变化(图6)可知,混相带前缘突破前及后缘突破后,洗油效率、膨胀系数分别保持为常数。混相带前缘突破前驱油方式为混相带驱,后缘突破后驱油方式转变为气相驱,因此后缘突破后洗油效率明显降低。混相带前缘突破前膨胀系数为常数,说明混相带中CO2相对含量为常数,气相前缘中的CO2不断凝析进入混相带。混相带后缘突破后,膨胀系数显著增大,说明混相带中CO2含量增加,这是混相带后缘处CO2不断凝析进入混相带,而混相带面积不断减小导致。混相带前缘突破后到后缘突破前,驱油方式由混相带驱逐渐过渡到气相驱,即洗油效率和膨胀系数发生变化阶段。

图6 洗油效率、膨胀系数随累积注入量变化Fig.6 Variation in oil displacement efficiency and expansion coefficient with cumulative injection volume

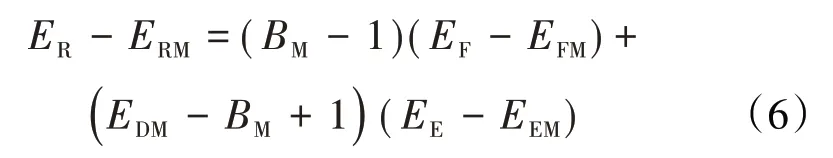

3.2 CO2混相驱采出程度模型建立

为研究混相带运移规律对开发效果的影响,进一步推导建立混相带表征参数与采出程度之间的关系式。由(3)式,混相带前缘突破之前采出程度与混相带前缘波及系数、后缘波及系数和无因次混相带面积的关系可简化为:

其中,洗油作用对采出程度的贡献为EDOEE,膨胀作用对采出程度的贡献为()BO-1S。

而混相带后缘突破之后采出程度与混相带前缘波及系数、后缘波及系数和无因次混相带面积的关系为:

也可写为:

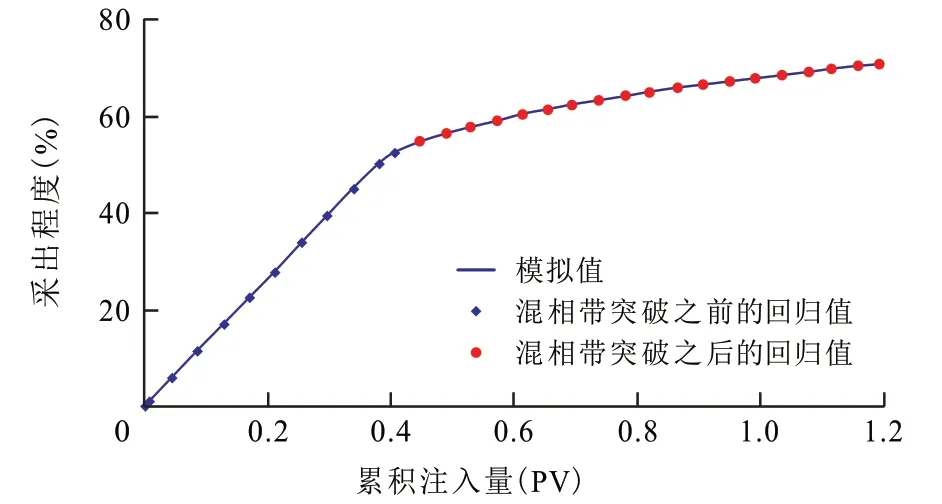

3.3 混相带对采出程度影响机理

利用(5)和(7)式分别对混相带前缘突破前、后缘突破后采出程度变化进行拟合,由结果(图7)可以看出,采出程度模型计算结果与数值模拟结果拟合精度高,说明其对开发效果预测具有可靠性。

图7 采出程度模型计算结果与数值模拟结果拟合曲线Fig.7 Fitting results of recovery with cumulative injection at leading and trailing edges of miscible zone

由图7 亦可见,混相带突破前后采出程度增长速度出现明显差异。混相带前缘突破前,洗油效率和膨胀系数可以看作常数,由(5)式可知,采出程度与混相带前缘、后缘波及系数和无因次混相带面积之间保持线性关系。根据混相带运移规律,混相带前缘突破前混相带前缘、后缘波及系数和无因次混相带面积均随累积注入量增加而快速增大,因此采出程度保持快速增大。同时,混相带前缘、后缘指进系数也在快速增大,但并未对采出程度造成负面影响,说明见气前混相带形态对采出程度的增速没有影响,其主要是通过影响见气时间长短影响波及系数进而影响采收率。

混相带后缘突破后,采出程度增速显著降低,这是因为由(7)式可知,采出程度与混相带前缘、后缘波及系数之间保持线性关系,而根据混相带运移规律,此时混相带前缘、后缘波及系数增大速度均明显降低。同时,洗油效率和膨胀系数虽然仍可看作常数,但膨胀系数增大、洗油效率减小。膨胀系数增大,导致(7)式EF的系数(BM-1)增大,但EE的系数(EDM-BM+1)减小;洗油效率减小,导致(7)式EE的系数(EDM-BM+1)减小。同时,混相带指进系数缓慢减小,主要是混相带向主流线两侧扩展导致,其根本作用还是扩大了混相带波及系数。

综合以上分析,相对于原油膨胀和洗油增强等机理,混相带波及系数增大是影响CO2混相驱开发效果的根本因素。矿场应用过程中,应将措施重点放在扩大混相带波及系数方面,如在临近混相带前缘突破前采取焖井、水气交替等措施抑制混相带前缘的突进,在混相带后缘突破后采取耦合注采、封堵主流线区域等措施扩大非主流线区域波及系数。

4 结论

定义混相带前缘(后缘)波及系数、无因次混相带面积、无因次混相带宽度和混相带前缘(后缘)指进系数等参数,可实现对混相带运移规律的详细表征。

混相带前缘突破前,前缘和后缘波及系数、无因次面积线性增大,无因次宽度达到峰值0.14 后逐渐减小,而前缘和后缘指进系数增大速度越来越快;混相带后缘突破后,前缘和后缘波及系数上升速度大幅度下降,无因次面积、无因次宽度、指进系数逐渐减小后趋于稳定。

推导建立混相带表征参数与采出程度之间的关系式,计算结果表明,相对于原油膨胀和洗油效果增强等机理,混相带波及系数增大是影响CO2混相驱开发效果的根本因素,在临近混相带前缘突破前应采取焖井、水气交替等措施抑制混相带前缘的突进,在混相带后缘突破后应采取耦合注采、封堵主流线区域等措施扩大非主流线区域波及系数。

符号解释

a——注采井组控制油藏区域边长,m;

A——油藏面积,m2;

b——无因次混相带宽度;

B——混相带膨胀系数;

BM——混相带后缘突破之后的膨胀系数;

BO——混相带前缘突破之前的膨胀系数;

ED——洗油效率;

EDO——混相带前缘突破之前的洗油效率;

EDM——混相带后缘突破之后的洗油效率;

EF,EE——任意时刻混相带前缘、后缘波及系数;

EFM,EEM——混相带后缘突破时混相带前缘、后缘波及系数;

ER——采出程度;

ERM——混相带后缘突破时的采出程度;

i——注气时刻;

L——混相带前缘线与后缘线长度的平均值,m;

S——无因次混相带面积;

Sd——混相带面积,m2;

V——累积注入量,PV。