被迫参与对消费者负面口碑传播的影响机制研究

韩杰 王德胜 杨志浩

内容提要:社交媒体口碑传播已经成为众多电商企业重要的营销方式,本文整合心理抗拒与压力应对理论,构建消费者被迫参与影响其负面口碑传播的整合模型,检验奖励分配方式(利己型vs.亲社会型)对中介机制的调节作用。实验结果表明:被迫参与能够对消费者负面口碑传播产生影响,即相对于非被迫参与,被迫参与的消费者更易产生负面口碑传播;心理抗拒、心理摆脱分别从“逆反性机制”与“适应性机制”共同中介被迫参与对负面口碑传播的影响;奖励分配方式与被迫参与对心理抗拒的交互作用显著,而对心理摆脱无交互作用。研究结论对于电商企业降低消费者负面口碑传播、提高社交媒体营销有效性具有实践启示。

关键词:被迫参与;负面口碑传播;心理抗拒;心理摆脱;奖励分配方式

中图分类号:F274;F713.5 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2021)06-0001-08

作者简介:韩杰(1990-),男,山东日照人,山东大学管理学院博士研究生,研究方向:社会化媒体营销;王德胜(1964-),本文通讯作者,男,山东安丘人,山东大学管理学院教授,博士生导师,管理学博士,研究方向:市场营销管理;杨志浩(1995-),男,济南人,山东大学管理学院博士研究生,研究方向:社会化媒体营销。

基金项目:国家社科基金一般项目,项目编号:21BGL131;山东省社科规划基金一般项目,项目编号:21CGLJ18。

口碑是影响电商活动中消费者态度和行为的关键因素[1]。随着社交媒体营销成为一种趋势,企业更加依赖社交媒体进行口碑传播,并将其作为与消费者互动的重要途径[2]。近年来,借助社交媒体为消费者提供各类优惠打折、预售秒杀、助力点赞等活动,已经成为电商企业重要的口碑营销方式。然而,像“朋友请帮我助力”、“快去领现金”、“请帮我砍一下”等活动也给消费者带来了极大的困扰,而这种消费者负面体验在“618”、“双11”、“双12”等网购节期间变得更为突出和频繁。作为口碑接收者的消费者,往往是被“劝说”、被“请求”甚至被“强迫”地参与到这些活动中,参与过程常常面臨着信息真实性、时间精力浪费以及欺骗套路等顾虑,从而形成消费者被动口碑传播问题。在此情形下,被迫参与的消费者不仅有可能成为负面口碑传播的“贡献者”,更有可能成为削弱企业口碑营销效果的“代理人”[3]。因此,消费者是否会因被迫参与而产生消极诉说评论、劝阻他人参与等负面口碑行为,以及被迫参与对负面口碑传播的影响机制,是亟须回答的问题。

本文基于“消费者(口碑分享者)—消费者(口碑接收者)”框架,整合心理抗拒理论与压力应对理论,构建了社交媒体情境下消费者被迫参与影响负面口碑传播的微观机制模型,探究心理抗拒与心理摆脱对被迫参与影响负面口碑传播的“逆反性机制”与“适应性机制”,同时考察口碑发起者企业因素——奖励分配方式(利己型vs.亲社会型)对中介机制的调节作用。研究结论不仅对整合和深化心理抗拒感、压力应对理论等有重要的理论意义,而且对于企业降低社交媒体中消费者负面口碑传播、提高社交媒体营销有效性具有重要的实践启示。

一、理论基础与研究假设

(一)被迫参与与负面口碑传播

社交媒体的发展促使企业营销方式发生改变,社交媒体正成为触达、告知、与消费者互动并提供产品服务的新途径[3]。在社交媒体中,消费者接收的口碑信息一般有两种来源:一是口碑活动发起者即企业的主动推送,二是其他消费者即口碑发送者的分享和推荐。从口碑发起者企业视角看,以往研究认为企业的主动式营销能够导致消费者的被迫参与,例如,企业强制性的广告、服务技术的被迫使用、被迫好评返现以及个性化推荐服务等,这些企业营销方式都可能引发消费者侵扰感知[4]。而侵扰一般被认为是广告在多大程度上打断了消费者对目标的认知评估,因此被迫参与也是一种较强的消费者负面体验。

从消费者视角看,口碑发送者在进行分享口碑信息时,一般会劝说亲朋好友等口碑接收者共同参与口碑活动。一方面,口碑接受者很可能会认为这种活动对自身而言是毫无意义的、浪费时间的、不感兴趣的,但是碍于面子关系而不得不参与其中[5],这种被动的参与方式不仅可能会降低积极的口碑推荐,更可能引发口碑接收者产生抱怨、劝阻、负面评价等消极的口碑传播;另一方面,由于口碑活动的“爆炸式”传播,口碑接收者在短时间内频繁被“邀请”、“劝说”,口碑接收者疲于应对从而产生信息过载、社交过载等负面体验。例如“双11”购物节期间大量的打折促销、优惠降价、助力点赞等活动信息在微信朋友圈疯狂传播分享,为消费者带来较多的社交负担和信息侵扰。在此情形下,当消费者接触到超出其有效管理和使用能力的信息时,就会产生压力、倦怠等负面体验[6],过度的刺激使消费者可能感知到一种挑战自由的强制性,从而增加产生负面口碑的可能性。据此,本研究提出如下假设:

H1:相对于非被迫参与,被迫参与的接收者更容易产生负面口碑传播。

(二)被迫参与、心理抗拒与负面口碑传播

心理抗拒属于负面体验范畴,一般作为行为自由存在[7]。作为一种消费者“逆反性”心理机制,多用于解释企业主动式营销领域的用户心理[8]。然而,基于社会沟通情境的研究则强调社会要素引发个体抗拒心理的过程[9-10]。具体而言,在社交媒体环境中,消费者则更倾向于利用社交关系网络来分享口碑信息[3]。当口碑接收者受到口碑发送者激烈的[11]、控制性的[12]、劝说性的[13]语言沟通时,容易感知到对自由选择的威胁,引发抗拒心理。发送者在推荐口碑信息时,容易中断接收者当前正在进行的活动,限制口碑接收者为达到自身目标所采取的行动量[14],而口碑接收者必须在考虑这些行为和信息后重新评估自身的目标。

根据心理抗拒理论,心理抗拒是指当一个人的自由被剥夺或被威胁时所表现出的逆反动机状态[9],它解释了人们在环境中对感知损失的反应行为。抗拒也被假定为对环境做出反应的经验,用来帮助人们重新建立自由和对形势的控制。已有研究表明,消费者被认为威胁到自由选择的信息与抗拒感呈正相关性[13]。当口碑接收者感知到较高的强迫性时,会为此付出更大的努力来重新评估自身目标,高被迫参与感知也意味着接收者感知到对自身自由选择的威胁更大,口碑接收者会试图通过表现出更强烈的反对或抵制来恢复自由和控制形势[9],并产生更强烈的心理抗拒。据此,本研究提出如下假设:

H2:相对于非被迫参与,被迫参与的接收者容易产生更强烈的心理抗拒感。

心理抗拒感是影响个体后续行为意愿的重要因素[15-16]。例如,在企业电子商务中,个性化推荐服务中也存在消费者心理抗拒效应。在线推荐既可以提高决策质量,也可能对消费者自由选择造成威胁[17],不恰当的主动推荐会干扰消费者在线购物进程,威胁消费者购物的自由感知,引起心理抗拒反应,从而影响消费者对推荐的接受程度乃至整体满意度[18]。有研究认为,心理抗拒体验能够负向影响消费者未来的口碑推荐意愿,并且对消费者预期和购买意愿的产生消极影响[7]。由此推断,在“消费者(口碑发送者)——消费者(口碑接收者)”框架下,当接收者感知到自身是被迫参与口碑活动时,会因为感知到强迫性而产生失去自由选择的抗拒体验。根据心理抗拒理论,当口碑接收者出现抗拒心理时,可能会通过拒绝继续参与、向他人抱怨以及劝阻他人参与等负面口碑行为方式来实现控制感的恢复。据此,本研究提出如下假设:

H3:心理抗拒会中介被迫参与对负面口碑传播的影响。

(三)被迫参与、心理摆脱与负面口碑传播

不同于心理抗拒,心理摆脱则属于认知评价范畴,一般作为行为目的存在。作为一种“适应性”心理机制,其意义在于消费者如何应对压力以改善状态。压力应对理论认为,遭遇负面事件能够引发个体产生负面体验,激活个体的“防御机制”,从而采取不同的压力应对策略以恢复状态平衡[19]。心理摆脱作为一种压力应对策略之一,与忧虑、愤怒、失望等负面体验有密切的联系,并且是个体面临压力或冲突事件所采取的恢复状态的重要策略[20]。心理摆脱策略主要包含心理脱离(做其他事情转移注意力)、否认(拒绝相信已经发生)、疏远(拒绝过多考虑)以及回避/拒绝(希望问题消失或以某种方式结束)等[21]。

当消费者感知到较高水平的被迫参与时,将会面临更大的社交压力或口碑任务压力,更容易产生无奈、失望、忧虑甚至愤怒等负面体验。根据压力应对理论,当个体遭遇消极事件或体验消极情绪时,“防御机制”即应对策略就会被激活以恢复情绪平衡。口碑接收者为了应对这种状态失衡并获得稳定的情绪,将更可能采取心理摆脱这种应对策略进行管理,以此将自身与口碑发送者之间的环境带入一个更加和谐的状态。因此,当被迫参与口碑传播时,接收者为了改善并适应这种“状态失衡”,从而采取心理摆脱的应对策略。据此,本研究提出如下假设:

H4:相对于非被迫参与,被迫参与的接收者容易产生更强烈的心理摆脱。

应对是个体为了管理超出其能力范围的特定的内外部需求,不断改变认知和行为努力的适应过程[20],其目的是为了自身与环境之间的关系变得更好。被迫参与作为一种较强的负面体验,能够促使口碑接收者将参与的压力或冲突评价为不可改变的或无法控制的。当口碑接收者感知到的强迫性较高时,由于目标较难实现或实现过程的可控性很低,与消极事件相关信息则会处于激活状态,那么口碑接收者的负面体验就得不到有效缓解。因此,口碑接收者就很大可能采取否认、摆脱、回避甚至拒绝的应对策略,产生心理摆脱效应。如果口碑接收者没有通过心理摆脱应对策略达到积极的心理结果,即情绪稳定和解决问题,那么口碑接收者最终可能通过负面口碑传播等途径来达到适应的状态。据此,本研究提出如下假设:

H5:心理摆脱会中介被迫参与对负面口碑传播的影响。

(四)奖励分配方式的调节作用

奖励推荐计划是企业有意发起的以刺激口碑的营销形式,能够激励现有客户吸引新客户,其关键在于利用现有客户与非客户之间的社会关系来实现口碑转化[22]。发送者与接收者之间的奖励分配方式尤其是分配公平性能够对口碑推荐行为产生重要的影响[23]。例如,同时奖励发送者与接收者的奖励分配方式可以改善口碑推荐行为的市价关系,无论两者之间的关系强弱,接收者对奖励推荐口碑行为的接受程度均有所改善[24];而只奖励发送者或接收者的分配方式可能会导致个人经济利益和心理成本从而降低消费者的推荐意愿[25]。

本文借鉴已有研究结论将奖励分配方式分为利己型和亲社会型[23,26]。“利己”和“亲社会”是相对于发送者而言,其中,利己型奖励分配方式意味着发送者获得的奖励大于对接收者获得的奖励,而亲社会型奖励分配方式则意味着接收者获得的奖励大于发送者获得的奖励。在利己型奖励分配方式情形下,由于接收者非自愿参与口碑活动且在付出时间和精力前提下回报却比发送者少,使得接收者收益不足。根据公平理论,一个人由不平等关系而激发的沮丧感越多,个体就会越通过努力以恢复公平以减少沮丧感[27],這种不公平的感知可能会导致接收者产生更加消极的情绪和体验,从而引发更强的心理抗拒与心理摆脱。而在亲社会型奖励分配方式情形下,被迫参与的口碑接收者在考虑自身的声誉利益和行动成本的基础上[26],接收者收益过多强化了感知激励与积极情绪的关系,从而弱化了由被迫参与所带来的心理抗拒与心理摆脱。据此,本研究提出如下假设:

H6a:奖励分配方式调节了被迫参与对接收者心理抗拒的影响。

H6b:奖励分配方式调节了被迫参与对接收者心理摆脱的影响。

基于上述分析,提出了本文的理论模型,如图1所示。

二、实验1:心理抗拒与心理摆脱的中介效应

(一)预实验1

预实验1的目的是为了检验实验情境、实验材料的有效性。参与实验的所有被试均来自某综合性高校在校大学生,共38人,57.9%为男性,平均年龄为20.6岁(SD=1.36),采用单因素组内设计进行实验。

为了避免平台熟悉度的干扰,结合拼多多、淘宝、京东、抖音、今日头条等应用特点,虚构了一个移动购物App名称。首先,向被试呈现一个情境故事:一天,您收到了微信朋友分享的关于宜品优选口碑活动的参与方式和链接。您发现,宜品优选是一款新的手机购物App,为了扩大用户基础,该应用正在实施推荐奖励计划。您发现这个活动可能需要额外下载、安装、注册相应的App,并且会耗费大量时间精力转发分享才能领取现金奖励。总的来说,您对这个活动基本不怎么感兴趣。然后,继续向被试展示两种不同的情境,其中“被迫参与”情境为:然而,朋友却非常极力劝说您参与进来,并解释道:“能不能领红包就看你的了,是朋友就帮我一下”。“非被迫参与”情境为:朋友只分享给你了这口碑信息,并说道不参与也没有任何关系。阅读完情境资料后,要求被试对平台熟悉度[28]、活动吸引力以及两种参与情境的强迫性程度[4]进行评价,并报告个人的性别和年龄,量题项均采用七点制Likert量表(“1”代表“不认同”,“7”代表“非常认同”)进行打分。

预实验1结果表明:大部分被试对材料所提到的平台不熟悉(M平台熟悉度=2.48,SD=1.41),口碑活动的吸引力程度较低(M吸引力=3.17,SD=1.61),被迫参与与非被迫参与在强迫性程度上存在显著差异(M被迫参与=5.27 vs. M非被迫参与=2.82,p<0.001)。据此,本研究认为实验情境、实验材料是有效的,将被用于主实验。

(二)研究设计与过程

实验1采用单因素(被迫参与vs.非被迫参与)组间设计,主要目的是为了检验心理抗拒和心理摆脱的中介作用。 被试为某综合性高校在校大学生,共90人参与了实验,剔除5人不符合问卷要求,最终人数为85人,41.2%为男性,平均年龄为21.73岁(SD=2.06)。被试被随机分为两组,一组为被迫参与组,样本数为41;另一组为非被迫参与组,样本44。

向两组被试展示同一段情境故事,同预实验1。然后再分别向组被试展示不同的参与情境。阅读完情境资料后,要求被试对平台熟悉度、被迫参与的程度、心理抗拒[29]、心理摆脱[21]、负面口碑传播等变量进行评价,并报告个人的性别和年龄,主要变量题项均采用七点制Likert量表(“1”代表“不认同”,“7”代表“非常认同”)。

(三)结果分析

1.操纵检验

对被迫参与与非被迫参与的强迫性程度进行方差检验,结果表明:被迫参与组、非被迫参与组的强迫性得分差异显著(M被迫参与=5.16,M非被迫参与=3.14,p<0.01)。因此,被迫参与组与非被迫参与组的差异性得到有效操控。

2.假设检验

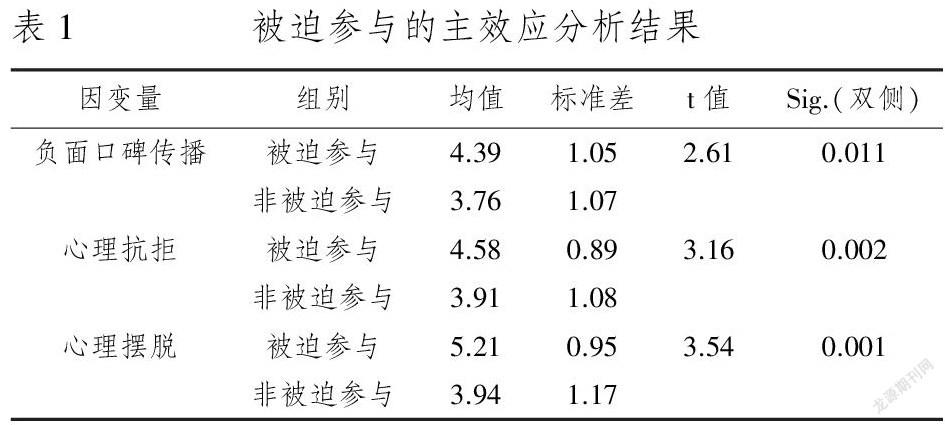

信度分析显示,主要变量信度系数皆在0.813-0.952之间,均达到0.70的可接受标准。对实验组和控制组进行了方差分析,结果表明:被迫参与组比非被迫参与组更能引发负面口碑传播(M被迫参与=4.39,M非被迫参与=3.76,p<0.05),假设H1成立;被迫参与组在心理抗拒(M被迫参与=4.58,M非被迫参与=3.91,p<0.01)、心理摆脱(M被迫参与=5.21,M非被迫参与=3.94,p<0.01)两者上亦显著高于非被迫参与组,假设H2、假设H4分别得到支持,结果如表1所示。

本文借鉴Bootstrap方法[30],以是否被迫参与(哑变量)为自变量,以负面口碑传播为因变量,选择模型4,通过Bias Corrected Bootstrap方法(5000次)进行估计,分别对心理抗拒、心理摆脱的中介效应进行检验。结果表明:对于心理抗拒,是否被迫参与对负面口碑传播的间接效应显著(β=0.11,95%CI:LLCI=0.0278,ULCI=0.2403),心理抗拒发挥中介作用,假设H3得到验证;对于心理摆脱,是否被迫参与对负面口碑传播的间接效应显著(β=0.13,95%CI:LLCI=0.0302,ULCI=0.2691),心理摆脱亦发挥中介作用,假设H5得到验证。与此同时,本文心理抗拒和心理摆脱的共同中介效应进行了检验。结果表明:是否被迫参与对负面口碑传播的直接效应不显著(β=0.26,95%CI:LLCI=-0.2175,ULCI=0.7411),心理抗拒(β=0.12,95%CI:LLCI=0.0852,ULCI=0.4289)與心理摆脱(β=0.25,95%CI:LLCI=0.0266,ULCI=0.6511)的共同中介效应显著。

(四)实验结论

实验1发现,被迫参与能够正向影响接收者的负面口碑传播,心理抗拒和心理摆脱分别发挥“逆反性”和“适应性”作用,且发挥着共同中介效应。已有研究表明被迫感知会降低消费者积极正面的口碑评价,而本文检验了在社交媒体情境下消费者被迫参与能够产生负面的口碑效应。消费者被迫接受一些企业口碑活动,极易产生抗拒和排斥心理,进一步演变成为负面口碑行为。那么,企业在进行社交媒体营销过程中,能否运用口碑发送者和接收者之间的奖励分配方式,来减少消费者负面口碑行为?为此,本研究通过实验2检验该研究模型的边界条件——奖励分配方式的调节作用。

三、实验2:奖励分配方式的调节作用

(一)预实验2

预实验2的目的是为了检验实验情境的有效性以及不同奖励分配方式的差异性。所有被试均来自某综合性高校在校大学生,共83人,34.9%为男性,平均年龄为21.4岁(SD=2.02)。被试被随机分为两组,一组为利己型奖励组,样本数为41,另一组为亲社会型奖励组,样本数为42。

本文参考Jin和Huang(2014)[31]的研究对奖励分配方式进行设计。拼多多、淘宝、京东、抖音、今日头条等移动App通常采用各种激励策略吸引新用户,例如淘宝的“每天领钱”,推荐者推荐一定数量的新用户即可有机会提现一次,被推荐者进行推荐同样有机会进行提现,上限为50或100元;拼多多“天天领现金”,推荐者与被推荐者以随机奖励额度为起点分享一定次数,即可有机会一次性获取100元现金奖励;滴滴的“推荐有奖”,若推荐成功,推荐者获得8元现金奖励,被推荐者可领取最高20元折扣券;京东的“赚30元”,推荐者每邀请新用户下单,最高可得30元奖金,而被推荐者可获得最高20元随机结算奖金等。根据已有奖励分配策略,本文采用了50/20元、20/50元分别作为利己型奖励分配方式与亲社会型奖励分配方式。

同样地,本文结合上述应用特点虚构了一个App名称。首先,分别向两组被试呈现如下情境故事:迅达打车是一款能够提供智能、便捷出行服务的出行App,主要功能有即时召车、预约订车及电话召车。为了扩大用户基础,该应用正在实施推荐奖励计划。某一天,您收到了微信朋友分享的这个活动信息。但是,您发现这一过程可能需要额外下载、安装、注册相应的App,并且会耗费大量时间精力转发分享才能领取现金奖励。总的来说,您对这个活动基本不怎么感兴趣。然而,朋友却非常极力劝说您参与进来,并解释道:“一定帮我一下,能不能完成就看我们的关系硬不硬了”(非被迫参与组情境为:朋友仅分享给你了这口碑信息,并没有解释什么)。

紧接着,要求两组被试继续阅读资料,利己型与亲社会型奖励组分别为:原本您并没有打算帮你朋友助力的,但听了朋友的劝说解释之后,您考虑再三,还是帮了朋友。此时您发现,如果继续分享转发您将有机会获得50/20元现金奖励,而你朋友获得则是20/50元现金奖励。阅读完资料后,要求被试回答关于感知激励的若干问题。利己型与亲社会型奖励测量参照Ryu和Feick等(2007)[25]量表进行改编,主要包含两个问题“对于这种奖励方式(您得50/20元,朋友得20/50元),您感觉这种奖励的大小程度如何”、“对于这种奖励方式(您得50/20元,朋友得20/50元),您感觉这种奖励的吸引力如何”。与此同时,要求被试对平台熟悉度、被迫参与的程度、心理抗拒、心理摆脱、负面口碑传播等主要变量进行评价,并报告个人的性别和年龄。

预实验2结果表明:大部分被试对材料所提到的平台不熟悉(M平台熟悉度=2.41,SD=1.11),被试在利己型与亲社会型奖励分配方式存在显著差异(M利己=4.73 vs. M亲社会=3.93,p<0.01)。据此,本研究认为上述情境能够有效地检验奖励分配方式的差异性,将被用于主实验。

(二)研究设计与过程

实验2采用2(被迫参与:是vs.否)×2(奖励分配方式:利己型vs.亲社会型)的组间设计,共形成四份对比性的情景问卷。实验目的是为了继续检验心理抗拒和心理摆脱的中介作用以及奖励分配方式(利己型vs.亲社会型)的调节作用。正式实验被试为某综合高校的在校大学生,共290人参与了实验,剔除18人不符合问卷要求,最终人数为272人,38.2%为男性,平均年龄为21.78岁(SD=2.59)。

实验2过程、实验情境与预实验2一致,被试阅读完情境资料后,对平台熟悉度、被迫参与、奖励分配方式、心理抗拒、心理摆脱以及负面口碑传播进行评价,并报告个人性别和年龄,主要变量题项均采用七点制Likert量表(“1”代表“不认同”,“7”代表“非常认同”)。

(三)结果分析

1.操控检验

方差分析结果表明:大部分被试对材料所提到的平台都不熟悉(M平台熟悉度=2.60,SD=1.47);T检验结果表明:被试在被迫参与(M被迫参与=5.90,M非被迫参与=3.77,p<0.001)、奖励分配方式(M利己=4.44,M亲社会=4.04,p=0.026)两者上各自存在显著差异。因此,是否被迫参与和奖励分配方式的差异性得到有效操控。

2.假设检验

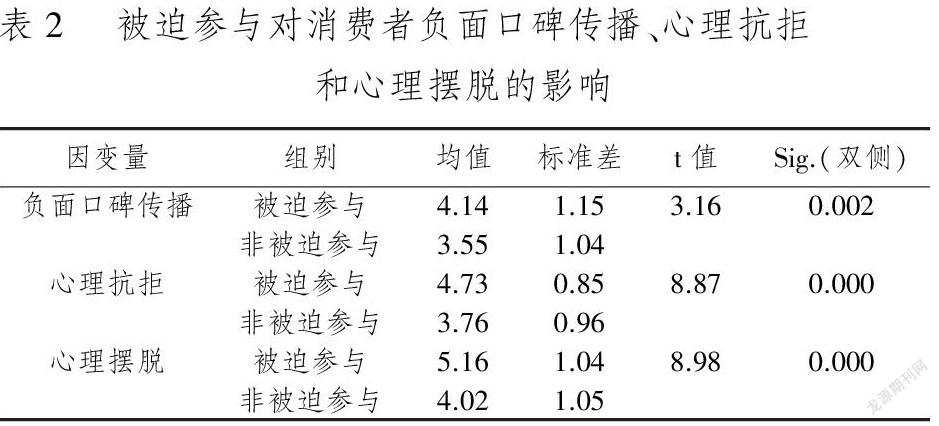

信度分析显示,模型所有变量的信度系数皆在0.842-0.941之间,均达到0.70的可接受标准。直接效应分析结果表明:被迫参与组比非被迫参与组更能激发负面口碑传播(M被迫参与=4.14,M非被迫参与=3.55,p<0.01),假设H1成立;被迫参与组在心理抗拒(M被迫参与=4.73,M非被迫参与=3.76,p<0.001)、心理摆脱(M被迫参与=5.16,M非被迫参与=4.02,p<0.001)两者上显著高于非被迫参与组,假設H2、假设H4分别得到支持,结果如表2所示。

本文借鉴Bootstrap方法[30],以是否被迫参与(哑变量)为自变量,以负面口碑传播为因变量,选择模型4,通过Bias Corrected Bootstrap方法(5000次)进行估计,对心理抗拒、心理摆脱的中介效应分别进行检验。结果表明:对于心理抗拒,是否被迫参与对负面口碑传播的间接效应显著(β=0.76,SE=0.12,95%CI:LLCI=0.5168,ULCI=1.0118),假设H3进一步得到验证;对于心理摆脱,是否被迫参与对负面口碑传播的间接效应亦显著(β=0.63,SE=0.12,95%CI:LLCI=0.4135,ULCI=0.9005),假设H5得到进一步验证。与此同时,心理抗拒和心理摆脱的共同中介效应分析结果显示:是否被迫参与对负面口碑传播的直接效应不显著(β=0.26,95%CI:LLCI=-0.9745,ULCI=0.2817),心理抗拒(β=0.58,95%CI:LLCI=0.3484,ULCI=0.8648)与心理摆脱(β=0.34,95%CI:LLCI=0.1114,ULCI=0.5898)的共同中介效应显著。实验1结果得到进一步支持。

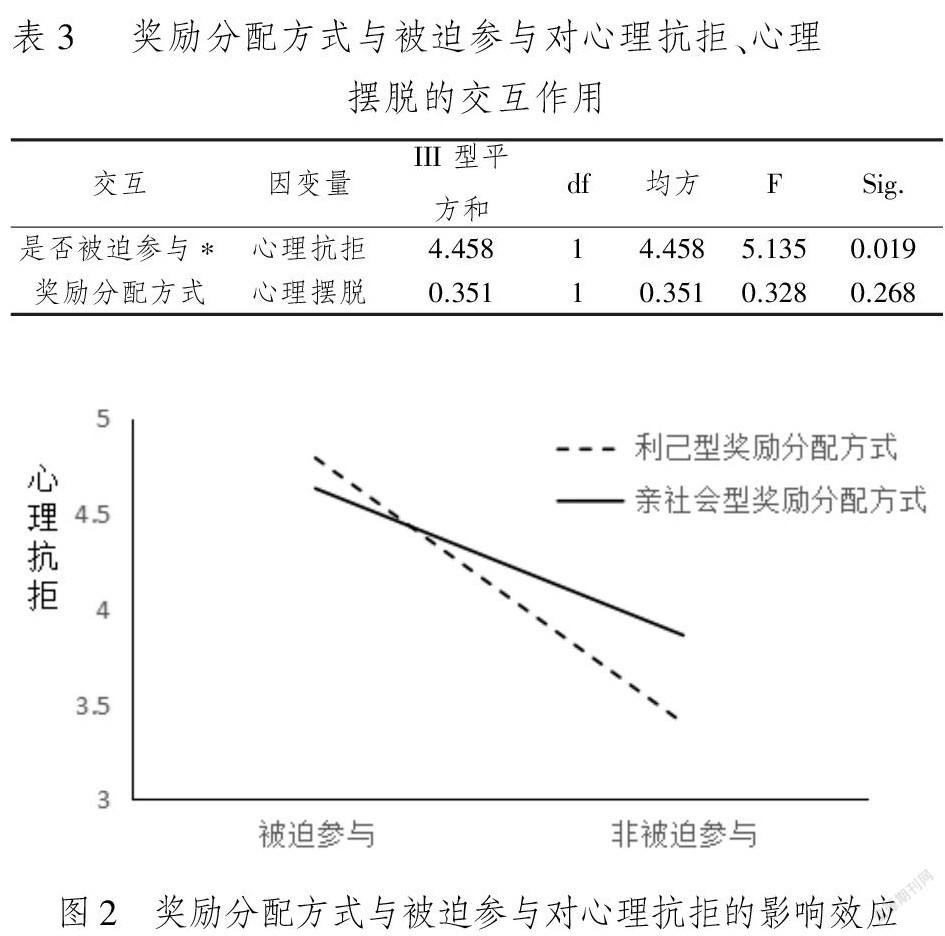

本文对奖励分配方式(利己型vs.亲社会型)的调节效应进行了检验。分别以心理抗拒、心理摆脱为因变量进行分析,结果发现:是否被迫参与和奖励分配方式对心理抗拒的交互作用显著(F=5.135,p<0.05),但是对心理摆脱的交互作用不显著(F=0.328,p>0.05),因此,假设H6a得到部分检验,假设H6b未能通过检验,结果如表3所示。与此同时,本文将奖励分配方式分为利己型和亲社会型两组进行分析,简单效应分析结果表明:针对心理抗拒,当接收者在利己型奖励分配方式情况下,被迫参与组比非被迫参与组带来更高的心理抗拒(M被迫参与=4.79,M非被迫参与=3.40,p<0.001);当接收者在亲社会型奖励分配方式情况下,被迫参与组比非被迫参与组也会具有更高的心理抗拒(M被迫参与=4.63,M非被迫参与=3.86,p<0.001),结果如图2所示。

(四)实验结论

在实验中,假设H4、H5和H6a得到有效支持,但是假设H6b未能通过检验。具体而言:心理抗拒与心理摆脱在被迫参与对负面口碑传播的影响中起到共同中介作用,结论与实验1具有一致性。调节效应检验结果表明,奖励分配方式与被迫参与对心理抗拒的交互影响显著,但两者对心理摆脱的交互影响不显著。因此,奖励分配方式是被迫参与影响口碑接收者心理抗拒的重要条件,同时也说明了奖励分配方式对接收者心理抗拒即“逆反性”心理机制产生影响,而对心理摆脱即“适应性”心理机制不能产生影响。

四、结论与启示

(一)研究结论

本文对社交媒体情境下接收者被迫参与影响其负面口碑传播的中介机制与边界条件进行探索,主要结论包括:(1)被迫参与会影响接收者负面口碑传播,即被迫参与相对于非被迫参与的接收者更容易产生负面口碑传播;而被迫参与的接收者容易产生更高的心理抗拒和心理摆脱。实验1和实验2研究结果表明,被迫参与确实能够增强口碑接收者的心理抗拒、心理摆脱以及负面口碑传播。(2)心理抗拒与心理摆脱会共同中介被迫参与对负面口碑传播的影响。被迫参与意味着接收者感知到了对自由选择的威胁,由此产生“逆反性”心理机制——心理抗拒会促进接收者采取负面口碑行为以重新建立自由和控制形势;被迫参与的接收者更容易采取“适应性”心理机制——心理摆脱策略应对压力,并通过负面口碑行为以改善个体状态。实验1和实验2检验了心理抗拒、心理摆脱确实在被迫参与与负面口碑传播关系中发挥了共同中介的作用。(3)奖励分配方式能够调节被迫参与对心理抗拒的影响,但对心理摆脱的影响不显著。在社交媒体中,消费者被迫参与不仅能够引发负面情绪体验即心理抗拒,也能够引发压力应对行为,而不同奖励分配方式更容易影响消费者的情绪体验,但是不能影响消费者采取应对压力的方式。实验2研究结果表明,无论是利己型(发送者受益更多)的奖励分配方式还是亲社会型(接收者受益更多)的奖励分配方式,皆对被迫参与影响心理抗拒的关系产生负向的调节作用。

(二)营销启示

通过社交媒体进行口碑传播是电商企业营销实践所面临的现实问题,研究结论对企业全面认识和把握口碑营销实践效果、降低企业社交媒体营销负面口碑传播有一定的实践意义。

首先,研究结论有助于电商企业有效认识到被迫参与情境下消费者负面口碑传播的心理机制。研究证实了被迫参与的消费者更易产生心理抗拒和心理摆脱,且更易产生负面口碑传播。因此,电商企业通过社交媒体推广品牌应用的口碑活动时,要分析和识别可能引起接收者抗拒和压力因素。企业营销可以从口碑活动的场景、内容、规则以及形式等方面有针对性地进行设计,增强口碑活动的互动性、体验性,提高口碑接收者参与感,避免口碑接收者因被迫参与而产生负面体验,进而降低负面口碑发生的可能性。

其次,研究结论有助于提高电商企业通过社交媒体实施奖励推荐计划的有效性。以往研究证明了奖励推荐计划能够促进消费者正面口碑的传播,本研究则验证了实施奖励推荐计划也能够降低由于口碑接收者因被迫而引发的心理抗拒体验。企业在实施奖励推荐计划时应该注重奖励分配的公平性对口碑传播的影响。具体而言,企业要慎重选择口碑发送者与口碑接收者之间的奖励分配方式,有效识别不同奖励分配方式下接收者是否对于口碑信息产生强迫性感知。同时,由于奖励计划可能无法避免被迫参与的消费者产生心理摆脱压力应对策略,因此,企业营销人员要对奖励推荐计划进行具体的设计,对哪类消费者实施何种形式的奖励、如何有效地鼓励老用户向新用户发送口碑推荐信息等,从而减少负面口碑传播。

最后,研究结论有助于电商企业进一步意识到社交媒体营销的两面性。尽管企业通过社交媒体开展营销成为一种趋势,但在社交媒体环境下,消费者不仅能够实现口碑的“社交裂变”、发挥正面口碑传播作用,亦能够对负面口碑传播起到“放大效应”。因此,电商企业在进行社交媒体营销时应该及时关注和应对负面口碑传播现象。企业可以建立网络口碑监测系统,借助于大数据、人工智能等技术对口碑信息进行获取、分析和识别,及时发现可能会引起大量传播的负面口碑信息,第一时间采取有效的应对措施。同时,企业营销实践还要权衡社交媒体营销的短期利益与长期利益,关注正面口碑和负面口碑的转换,不能简单采取带有任何强制性的方式进行口碑传播活动。

参考文献:

[1]Chevalier J. A., Mayzlin D. The Effect of Word of Mouth on Sales: Online Book Reviews[J]. Journal of Marketing Research, 2006, 43(3): 345-354.

[2]Kumar A., Bezawada R., Rishika R., et al. From Social to Sale: The Effects of Firm-generated Content in Social Media on Customer Behavior[J]. Journal of Marketing, 2016, 80(1): 7-25.

[3]Lamberton C.,Stephen A. T. A Thematic Exploration of Digital, Social Media, and Mobile Marketing: Research Evolution from 2000 to 2015 and an Agenda for Future Inquiry[J].Journal of Marketing,2016,80(6):146-172.

[4]Edwards S. M., Li H., Lee J. H. Forced Exposure and Psychological Reactance: Antecedents and Consequences of the Perceived Intrusiveness of Pop-up Ads[J]. Journal of Advertising, 2002, 31(3): 83-95.

[5]賴胜强,郑显涛,张旭辉.面子对社会化媒体用户网络口碑传播的影响[J].信息资源管理学报,2019,9(2):77-84.

[6]Cao X., Sun J. Exploring the Effect of Overload on the Discontinuous Intention of Social Media Users: An SOR Perspective[J]. Computers in Human Behavior, 2018,81(4):8-10.

[7]劉建新,李东进.产品稀缺诉求影响消费者购买意愿的并列多重中介机制[J].南开管理评论,2017,20(4):4-15.

[8]Morimoto M., Macias W. A. Conceptual Framework for Unsolicited Commercial E-mail: Perceived Intrusiveness and Privacy Concerns[J]. Journal of Internet Commerce, 2009, 8(3-4):137-160.

[9]Brehm S. S., Brehm J. W. Psychological Reactance: A Theory of Freedom and Control[M].New York: Academic Press, 1981.

[10]Clee, M. A., Wicklund, R. A. Consumer Behavior and Psychological Reactance[J]. Journal of Consumer Research, 1980,6(4): 389-405.

[11]Buller D. B., Borland R., Burgoon M. Impact of Behavioral Intention on Effectiveness of Message Features Evidence from the Family Sun Safety Project[J]. Human Communication Research, 1998, 24(3): 433-453.

[12]Dillard J. P., Shen L. On the Nature of Reactance and its Role in Persuasive Health Communication[J]. Communication Monographs, 2005,72(2): 144-168.

[13]Quick B. L., Considine J. R. Examining the Use of Forceful Language When Designing Exercise Persuasive Messages for Adults: A Test of Conceptualizing Reactance Arousal as a Two-step Process[J]. Health Communication, 2008, 23(5): 483-491.

[14]Truong Y., Simmons G. Perceived Intrusiveness in Digital Advertising: Strategic Marketing Implications[J]. Journal of Strategic Marketing, 2010,18(3): 239-256.

[15]Reinders M. J., Dabholkar P. A., Framback R. T. Consequences of Forcing Consumers to Use Technology-based Self-service[J]. Journal of Service Research, 2008, 11(2):107-123.

[16]Liu S. The Impact of Forced Use on Customer Adoption of Self-service Technologies[J]. Computers in Human Behavior, 2012, 28(4): 1194-1201.

[17]Lee G., Lee W. J. Psychological Reactance to Online Recommendation Services[J]. Information & Management, 2009, 46(8): 448-452.

[18]王艳萍,程岩.参考组与时间压力影响下在线消费者对主动式推荐的心理抗拒及接受意愿分析[J].管理评论,2013,25(2):70-78.

[19]Duhachek A. Coping: A Multidimensional, Hierarchical Framework of Responses to Stressful Consumption Episodes[J]. Journal of Consumer Research, 2005,32(1), 41-53.

[20]Folkman S., Lazarus R. S., Dunkel-Schetter C., et al. Dynamics of a Stressful Encounter: Cognitive Appraisal, Coping, and Encounter Outcomes[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 50(5): 992.

[21]Yi S., Baumgartner H. Coping with Negative Emotions in Purchase‐related Situations[J]. Journal of Consumer psychology, 2004, 14(3): 303-317.

[22]Schmitt P., Skiera B., Van den Bulte C. Referral Programs and Customer Value[J]. Journal of Marketing, 2011, 75(1): 46-59.

[23]Ahrens J., Coyle J. R., Strahilevitz M. A. Electronic Word of Mouth: The Effects of Incentives on E-referrals by Senders and Receivers[J]. European Journal of Marketing, 2013, 47(7): 1034-1051.

[24]于春玲,王霞,包呼和.奖励推荐计划口碑对接收者的影响[J].南开管理评论,2011,14(4):59-68.

[25]Ryu G., Feick L. A Penny for Your Thoughts: Referral Reward Programs and Referral Likelihood[J]. Journal of Marketing, 2007, 71(1): 84-94.

[26]Gershon R, Cryder C, John L K, et al. Why Prosocial Referral Incentives Work: The Interplay of Reputational Benefits and Action Costs[J]. Journal of Marketing Research, 2020, 57(1): 156-172.

[27]Adams J. S. Towards an Understanding of Inequity[J]. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 1963, 67(5): 422.

[28]Mittendorf C. The Implications of Trust in the Sharing Economy-an Empirical Analysis of Uber[C].Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences, 2017.

[29]Hong S. M., Faedda S. Refinement of the Hong Psychological Reactance Scale[J]. Educational and Psychological Measurement, 1996, 56(1): 173-182.

[30]Preacher K. J., Rucker D. D., Hayes A. F. Addressing Moderated Mediation Hypotheses: Theory, Methods, and Prescriptions[J]. Multivariate Behavioral Research, 2007,42(1): 185-227.

[31]Jin L., Huang Y. When Giving Money does not Work: The Differential Effects of Monetary Versus In-kind Rewards in Referral Reward Programs[J]. International Journal of Research in Marketing, 2014, 31(1): 107-116.

(責任编辑:周正)