门源地震台静水位和形变异常核实实例与思考

汪发耀,杨积礼,杨开来,苏宁,周海生

(青海省地震局,青海西宁 810001)

0 前 言

地震观测台站除了承担维护观测仪器正常运行,产出高质量观测资料的任务,还需要第一时间对观测资料中出现的显著数据变化进行分析,要及时排查干扰,确定数据变化的异常信息,以便预报部门及时做出应急措施。因此当观测资料出现显著变化时,异常核实工作就显得尤为重要[1],如何识别并排除各种干扰,提取出可信的异常变化,已经成为目前观测台站工作的一个重要内容,具备异常核实分析能力也是新形势下对台站观测人员的一项新要求。如何立足台站开展好异常核实工作也是当前需要思考的问题。

本文将以针对门源静水位和形变仪器出现的显著变化,开展的异常核实工作为例,详细介绍我台开展的异常核实工作内容,为今后台站技术人员开展异常核实提供借鉴。

1 台站背景与基础资料

1.1 台站概况与构造背景

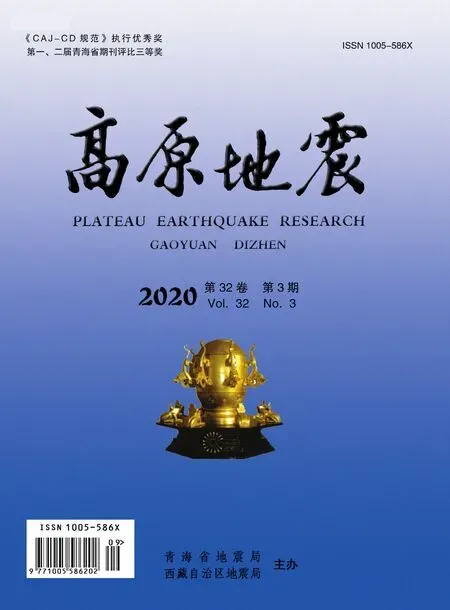

门源地震台(以下简称门源台)地处达坂山断裂北约15 km,祁连山断裂南缘,台基岩性为中厚层砂岩,覆盖层及围岩大于20 m。其中达坂山断裂为不活动断裂,祁连山断裂带为青海地区最主要的地震活动区域之一,门源台距离祁连断裂带南侧托莱山断层约20 km[2]。该构造带是青藏高原的重要活动构造带,沿构造带历史上发生过多次7~8级强震,1927年古浪8级大震震中距门源65 km。距离门源40 km处1986年和2016年先后发生了门源Ms6.5级地震和门源Ms6.4级地震。该区域也是中等地震频发区域。

1.2 观测系统概况

门源台是一个综合观测台站,台站现有测震、流体和形变共计 11套仪器,其中测震仪器和强震仪各1套、形变观测4套、流体观测3套。另外还有气象三要素(气温、气压和降雨量)的辅助观测手段。

观测资料质量是地震台站的立台的之本,门源台自建台以来,台站观测资料质量稳定,近年来,门源台始终把提高资料质量作为各项工作的首要任务来抓。加强质量监控,提高监测质量,建立了相应的数字化质量监控管理办法。多年来在省地震局的领导下,观测资料质量在评比中不断获得优异的成绩。门源台地倾斜观测资料在1986年门源6.5级地震和2016年门源6.4级地震震前均出现过显著异常变化,表明门源倾斜对区域应力变化具有较好的反应[3-4]。

图1 门源地震台附近断层与震中位置分布

2 异常调查实例分析

2.1 静水位异常核实

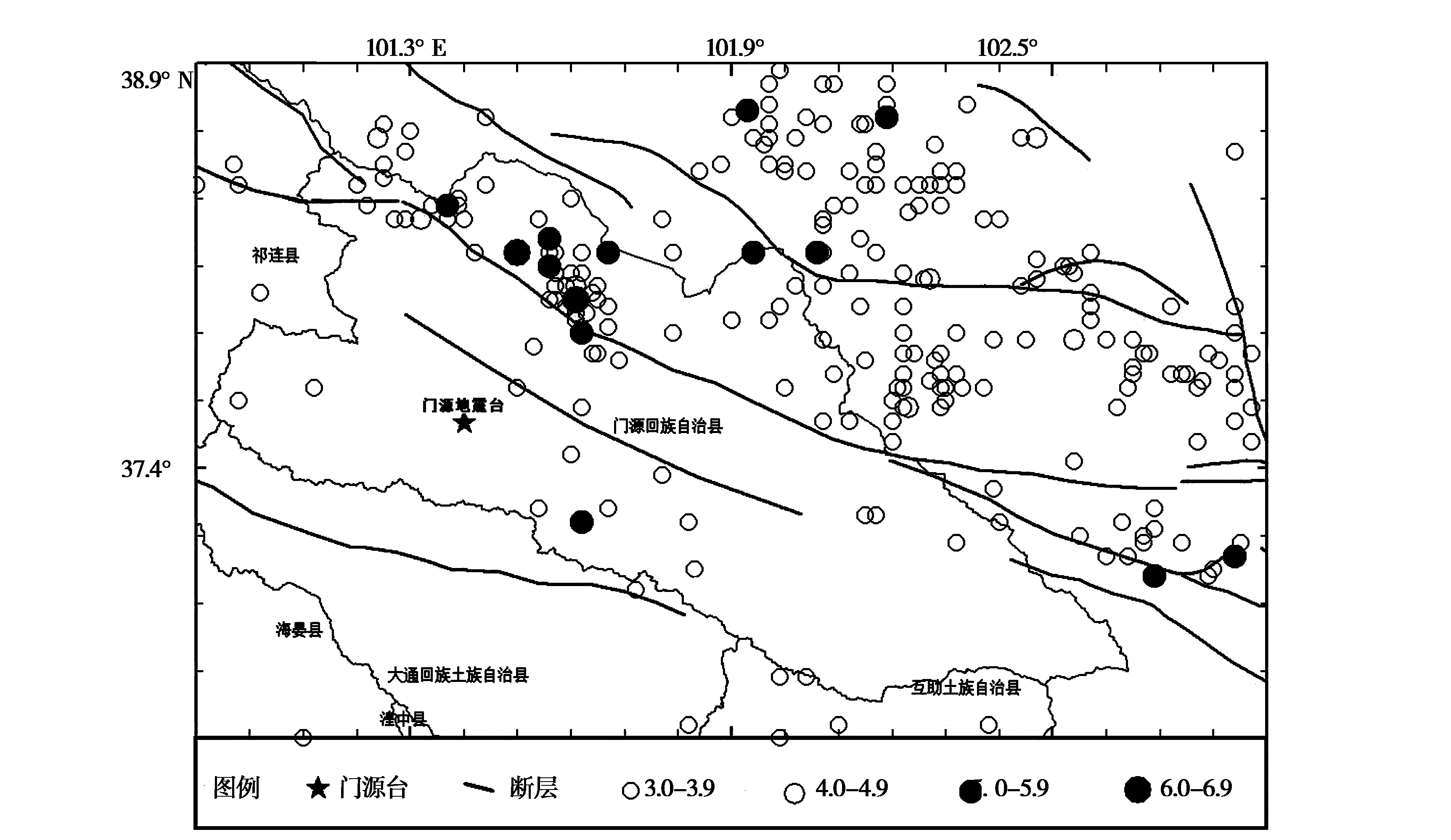

门源台静水位仪架设在水温井中,现为同井观测。2019年3月21日架设水温仪一套,因此静水位受到干扰。2019年8月28日静水位数采故障,8月29日更换数采后恢复正常工作。门源台静水位出现过两次异常,分别为2018年7月8日出现的明显水位下降和2019年9月24日开始的数据急剧上升(如图2),两次异常变化出现后通过对观测系统调查和环境干扰因素调查开展了异常核实工作。

图2 门源地震台静水位观测曲线

2.1.1 观测系统调查

经现场核实,近期门源台SWY-Ⅱ型水位仪系统工作正常、供电系统稳定;查阅相关工作日志、仪器检查记录显示该台站工作人员每日上午定时测量电瓶电压和工作交流电压,操作规范无异常。

2.1.2 环境干扰情况调查

(1)气象因素调查

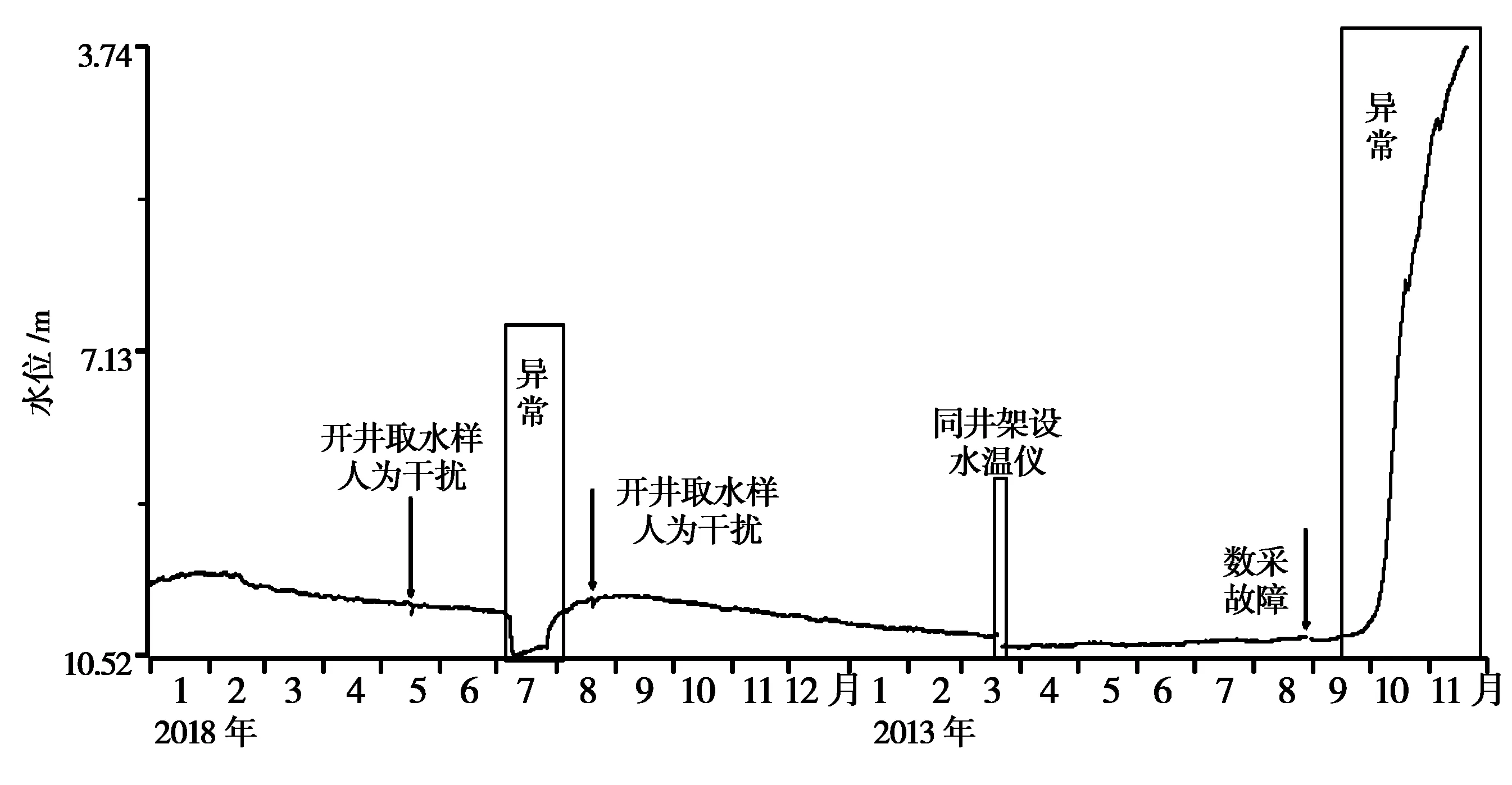

门源地区属高原大陆性气候,地处中纬度西风带区,年平均降水520 mm,年蒸发量100 mm。从近四年门源台降雨量分析,降雨季节都在6~9月,相比往年降雨量没有明显增加(如图3),因此本次异常与降雨无关。自2016年以来的气压、气温保持稳定的动态变化,气象三要素辅助观测仪位于门源台院内办公楼后空旷山地上,周围无明显干扰源,数据常年稳定可靠。

图3 门源地震台气象三要素观测曲线

(2)周围水库水位变化情况调查

门源台静水位观测井位于台站内。台站以北为大通河流域,沿大通河流域10 km以内有两座水库,分别为引大水库和石头峡水库,对两座水库的基本情况进行了详实的调查,结果如表1。

此外,考虑到水利工程建设具有技术复杂、施工难度大等问题,其自身的特殊性也直接影响项目设计、施工的顺利进行及工期目标的如期实现。

表1 周边水库基本情况调查

据石头峡水库负责人介绍,石头峡水库库容量较高,蓄水时间长,入库量和水位信息发现水库水位近期(6月以来)水位平稳变化,无特殊变化情况。水库工作人员均提到今年由于上游降水较少,导致入库量底,与往年同期相比水库蓄水量和水位均较低,泄流量也低于往年同期。水库开始蓄水时间在2015年前,库容无明显异常。

引大水库距离台站距离约3.4 km,其总库容较小,约为125万m3,其坝顶海拔高度为2 962 m,低于门源台流体观测井(2 978 m)约16 m。通过查阅水库汛情统计表及操作日志,发现蓄水起始时间为2019年7月11日,开始蓄水当日水位达到2 957 m,7月13日水位约为2 959.8 m。2019年10月27日与水库管理员电话沟通,被告知水库蓄水平稳,未发现有突出异常。

门源台附近地区水系主要是大通河,为湟水河的一级支流,总长554 km,多年平均流量49.1 m3/s。台站人员到周边水文站调查,水位站负责人调取近期河水水位及流量,发现2019年近期河水水位和流量保持稳定,没有发现河水水位异常。

(3)周围民用井水位变化情况调查

2019年10月20日对台站周边1 km内的5个民用井(图4)水位变化情况也进行了调查。结果显示,门源台向西两口民用井深度约18 m,高程2 957 m左右,都为岩石中裂隙中渗出的水,水位分别上升约4 m和3 m左右。西面其他民用水井深度约11 m左右,基本都是土层中渗出的水,水位上升约4 m左右。南面的民用水井深度约10 m左右,基本都是土层中渗出的水,水位上升2 m左右。

图4 门源地震台周围民用井库分布

2.1.3 异常分析与性质判定

经核实台站辅助观测测项气象三要素无明显异常变化。此外,对周边以及观测室环境、地下及地表水开采和近期降水情况进行了调查,对仪器观测系统进行了检查。发现引大水库2019年7月初开始的蓄水变化对本次异常有一定影响,但考虑到其蓄水起始时间距本次异常开始时间超过2个月,总库容量较低,地理位置上低于门源静水位观测井约16 m,与观测井最小直线距离约3.5 km,故判断对本次异常影响程度较低。经与预报中心专家沟通,2018年7月8日异常期间周边未发生地震,认为此次门源静水位异常为地震前兆异常的可能性较大。实际在2019年距离门源台288 km,发生了甘肃夏河5.7级地震,分析认为此次异常可能是对该地震的反映[5]。

2.2 形变异常核实

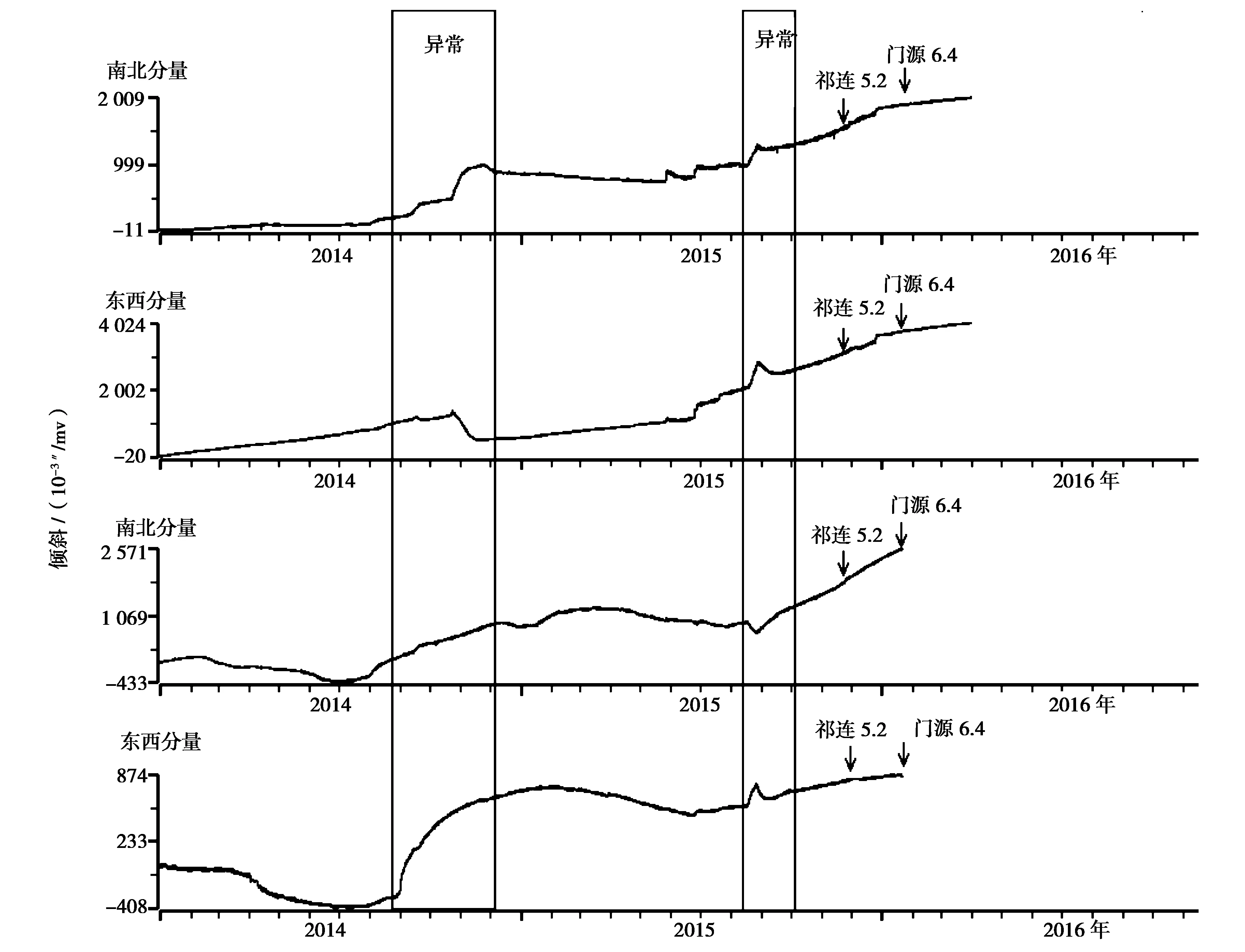

图5 门源地震台水平摆/垂直摆倾斜仪观测曲线

2.2.1观测系统调查

按照台站日常检查供电系统和数据采集传输系统运行状况的工作流程要求,逐一检查了门源台倾斜观测山洞供电系统和数据采集传输系统,显示两个系统运行都正常。

2.2.2 环境干扰情况调查

(1)观测洞室情况调查

门源台形变观测山洞建成于1982年,由于山洞内湿度较大,2008年曾进行过一次改造。目前山洞内架设有测震仪、水平摆倾斜仪和垂直摆倾斜仪各一套。观测山洞进深24 m,覆盖层及围岩大于20 m,岩性为砂岩。洞室内年温度变化小于1 ℃,温度日变化小于0.1 ℃。经现场调查发现,观测洞室内湿度很大,湿度情况与往年一致,异常变化出现期间无明显变化。由于洞室内湿度较大,山洞顶部存在渗水现象。2014年8月1日和9月13日两次异常核实发现,都有大量降雨,造成山洞摆房屋顶滴水至观测墩,滴水正好滴落在北南分量的摆体上。而2015年8月18日异常调查核实时,发现水平摆倾斜仪器观测墩处也有少量积水。

(2)观测点周围环境调查

经现场调查,门源台周围环境近期无明显变化。台站内有2008年建设的二层小楼一栋,台站位于半山位置,东北侧为山体,西南侧为村庄。台站方圆2 km范围内近期无大型施工、抽水等作业。台站以西约350 m处有一砖厂,该砖厂每日抽取地下水工作,据调查该砖厂存在已有十余年,生产量及抽水量长期稳定。

(3)气象因素排查

分析门源台温度、气压和降水等气象资料发现,近年门源台附近温度及降水情况与往年同期相当,无显著变化。

2.2.3 异常分析与性质判定

(1)2014年8月1日和9月13日两次异常核实发现,门源水平摆倾斜仪器供电及数据传输系统工作正常,异常之前都有大量降雨,造成山洞摆房屋顶滴水至观测墩,而且滴水正好滴落在北南分量的摆体上。因此判断造成这次异常的主要干扰是雨水在岩石不规则的裂隙渗透,发生体积膨胀,再加上山洞存在漏水现象,连日降雨湿度较大,从而导致形变观测值发生变化。

(2)2015年8月18日异常调查核实发现,门源水平摆倾斜仪器供电及数据传输系统工作正常,水平摆倾斜仪器观测墩处有少量水(洞室内渗水所致,该现象近几年长期存在),底脚螺丝完好。在门源水平摆倾斜与垂直摆倾斜观测系统工作正常,无明显干扰,且两套倾斜观测同时出现相同幅度的类似异常变化,分析认为观测墩处有少量水不是造成此次变化的原因。分析认为本次异常变化可靠性较高。实际在2015年11月23日和2016年1月21日在距台站106 km和30 km分别发生了祁连5.2级地震和门源6.4级地震。分析认为该异常是这两次地震前的异常反应[4]。

3 认识与建议

(1)异常落实工作台站中有绝对优势,台站是一手观测资料产出地,出现异常现象可以第一时间抵达周边,查找可能存在的干扰源,提高异常核实的实效性,可以提前为预报人员提供第一手异常核实资料。

(2)目前台站人员异常核实能力较弱,特别在异常核实中对观测资料异常识别能力较差、异常核实流程不熟悉、落实过程中对周边环境的干扰因素考虑不全面、撰写异常核实报告能力不足等,建议预报中心专家对台站人员开展相应的异常核实技术指导,提高台站人员的异常核实能力,提高异常核实工作的效率。

(3)台站周边的干扰识别是一个不断探索和积累经验的过程。建议开展干扰源实验,正确排除各种干扰获得真实信息,对提取地震前兆信息至关重要。

(4)建议在流体异常核实时可以安排台站人员进行水质分析对比。

致谢:感谢监测中心王培玲主任和预报中心马茹莹、刘磊的细心指导。