1例直肠癌伴孤立性腹主动脉旁淋巴结转移患者的多学科诊疗*

贾凌威,沈亚琪,付强,王君,邹燕梅△

1 华中科技大学同济医学院附属同济医院胃肠外科 湖北武汉 430030

2 华中科技大学同济医学院附属同济医院放射影像科 湖北武汉 430030

3 华中科技大学同济医学院附属同济医院肿瘤科 湖北武汉 430030

4 华中科技大学同济医学院附属同济医院病理科 湖北武汉 430030

1 初诊情况

患者男性,55岁,因“便血10月余”于2016年3月28日入住我院胃肠外科。患者既往高血压病史10年,口服降压药物,血压控制良好,有低分子右旋糖酐过敏史,否认肝炎、糖尿病、心脏病等,否认肿瘤家族史。

入院体格检查:浅表淋巴结未触及,心肺听诊无异常;直肠指诊未触及肿块,退指指套无染血。BMI:22.5 kg/m2。ADL:I级。ECOG评分:1分。体表面积(body surface area,BSA):1.64 m2。

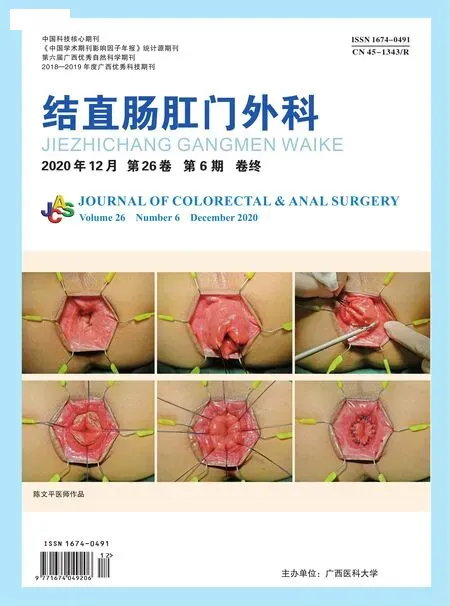

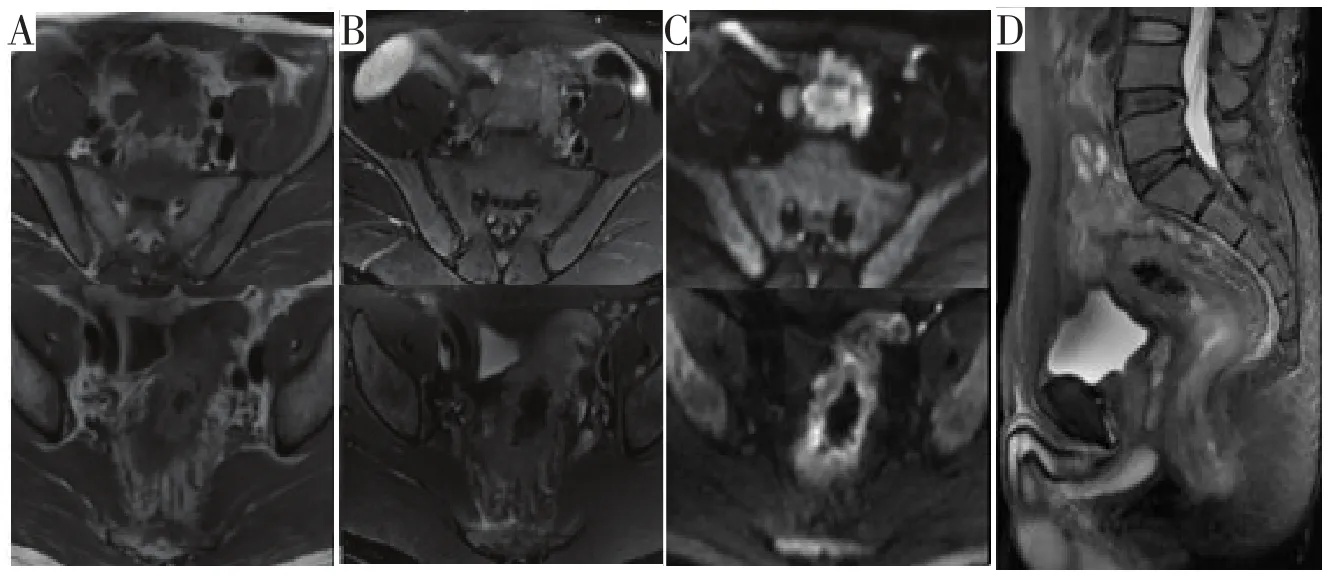

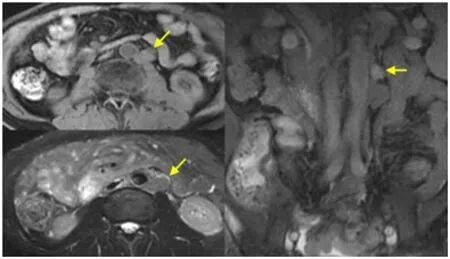

辅助检查:肠镜示距肛门10~15 cm处见一新生物,表面溃烂出血,局部肠管狭窄,内镜尚可勉强通过。肠镜活检病理示(直肠)腺癌。基因检测提示RAS、BRAF野生型,MSS。盆腔MRI示直肠病变位于腹膜返折平面,病变下缘距肛门外括约肌下缘约10 cm,环壁增厚,肛钟7~8点方向MRF(+),EMVI(+),局部分期考虑为cT4N2(图1)。腹部增强薄层CT示直肠管壁不规则增厚,病变累及浆膜面,考虑肿瘤性病变,腹膜后腹主动脉旁左侧、左肾静脉下方及系膜内淋巴结增多增大(图2)。胸部CT和肝脏MRI正常。肿瘤标志物:CEA 69.14 ng/mL,CA19-9 115.20 U/mL。血常规:Hb 109 g/L。肝、肾功能和电解质四项均未见异常。

临床诊断:1.中高位直肠腺癌cT4N2M1a(腹膜后淋巴结)Ⅳa期MRF(+),EMVI(+);2.高血压病。

图1 初诊直肠MRI

图2 初诊腹部增强薄层CT(动脉期)

2 诊疗过程

2.1 第一次MDT讨论及治疗情况

2.1.1 第一次MDT讨论 讨论提出:患者疾病诊断明确,就诊时已为局部晚期和腹膜后腹主动脉旁左侧、左肾静脉下方及系膜内淋巴结转移,现在需要讨论是否具有手术指征以及下一步治疗方式。

病理科:肠镜下直肠肿瘤呈溃疡型,周边堤样隆起,中央溃疡凹陷,可见灶性坏死和出血,腺管开口异常。镜下局部癌细胞呈低分化,细胞核大深染,异型明显,核分裂像多见,癌细胞呈巢样、条索样排列紊乱,正常腺管结构消失,病理诊断为直肠腺癌,诊断明确。基因检测结果提示该患者对EG-FR单抗治疗敏感。

放射影像科:结合全腹部增强CT和盆腔MRI综合所见,直肠病变位于腹膜返折平面,病变下缘距肛门外括约肌下缘约10 cm,属于中上段直肠肿瘤,肿瘤环壁增厚,肠旁系膜淋巴结增多增大,部分短径大于8 mm,且形态不规则,有融合趋势,伴弥散受限,表观弥散系数值下降,腹膜返折处有累及。腹膜后腹主动脉旁、左肾静脉下方肿大淋巴结,短径大于15 mm,长短径比例约为1:1,考虑为转移淋巴结,已超出区域淋巴结范围,总体临床分期考虑为cT4N2M1,MRF(+),EMVI(+)。所见肝脏及肺部未见影像可见转移灶。

肿瘤科:患者为中高位直肠癌,局部进展期,伴腹膜后腹主动脉旁左侧、左肾静脉下方及系膜内多发淋巴结转移,据2017版欧洲肿瘤医学协会(European Society for Medical Oncology,ESMO) 直肠癌临床诊疗指南认为肿瘤局部复发风险度分级为极差,有术前治疗的指征,治疗最终目标是积极争取根治机会。目前无肠道梗阻表现,暂不考虑手术治疗,建议积极转化,行术前综合治疗。

胃肠外科:患者直肠癌局部分期晚,系膜内可见肿大淋巴结,原发灶大,MRF(+),TME切除有难度,结合临床症状暂无肠道梗阻及不可控制出血症状,原发灶潜在可切除。腹膜后淋巴结增多增大,虽技术上初始可切除,但位于腹主动脉旁和左肾静脉下方紧密毗邻大血管,切除风险高,且根据第八版美国癌症联合委员会(American Joint Committee on Cancer,AJCC)常见肿瘤分期手册相关内容,考虑为远处转移病灶,暂无外科干预指征。

讨论总结:该患者诊断为中高位直肠腺癌cT4N2M1a(腹膜后淋巴结)Ⅳa期,病情偏晚,目前原发灶潜在可切除,但是腹膜后转移淋巴结切除风险高,建议积极转化,行术前化放疗,争取手术根治机会。

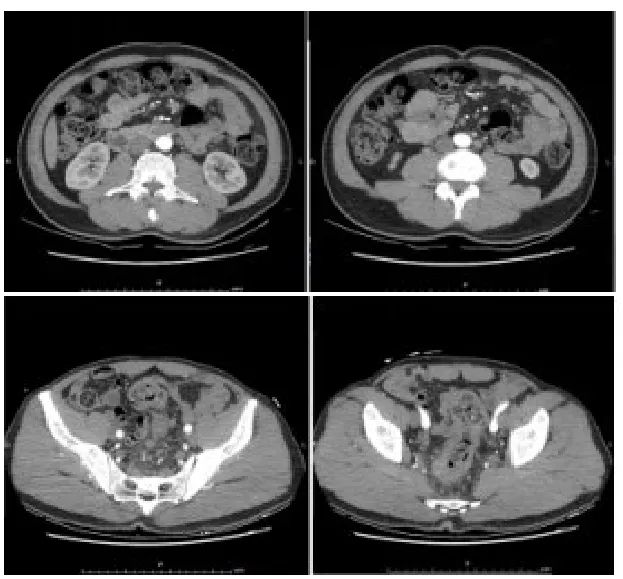

2.1.2 治疗情况 患者于2016年3月21日至2016年5月2日行4周期mFOLFOX6方案化疗,化疗期间患者出现Ⅱ度骨髓抑制,Ⅰ度胃肠道反应,Ⅰ度神经毒性,无腹泻,ECOG评分1分,随后于2016年5月16日至2016年6月29日接受直肠瘤床区DT50.4Gy/28F+腹膜后淋巴结区DT59.4Gy/33F放疗,卡培他滨同步化疗,并于2016年7月14日至2016年8月15日接受3周期mFOLFOX6方案维持化疗,治疗结束后出院。同步化放疗和维持化疗期间患者出现Ⅱ度骨髓抑制,Ⅰ度胃肠道反应,Ⅰ度神经毒性,无腹泻,CEA(3.21 ng/mL)、CA19-9(30 U/mL)均在正常范围。患者于2016年8月29日入院评估综合治疗效果。此时距离放疗结束约8周。复查盆腔MRI(图3)和腹部CT(图4)均提示肿瘤负荷较前明显减小,肝脏MRI、胸部CT未见转移灶。

图3 术前治疗前后MRI 直肠病灶对比

2.2 第二次MDT讨论及治疗情况

2.2.1 第二次MDT讨论 讨论提出:患者经过术前综合治疗后,取得一定疗效,为指导下一步诊疗方案,现提出MDT讨论。

放射影像科:患者原发灶退缩明显,MRF(可疑+),EMVI(-)。较前次部分系膜肿大淋巴结缩小,主动脉旁肿大淋巴结明显缩小。

肿瘤科:经术前转化治疗,患者体内肿瘤负荷明显减小,随访中未发现新发的远处转移征象,证实术前化放疗(chemoradiotherapy,CRT)有效。患者目前病情稳定,请胃肠外科考虑有无根治性手术机会。若行根治性手术治疗,术后继续予以辅助治疗。

回流提取温度为30、40、50、60、70 ℃时,实验结果如图7所示.随回流提取温度的上升,多糖得率先逐渐增加后逐渐降低,在50 ℃时达最大值.这是由于:回流提取温度越高,酶活性越强,破壁能力越强,但过高的温度会导致分子对流速度过快,容易造成浸出通道堵塞,酶也易失活,不利于多糖提取[22].因此,最佳回流提取温度为50 ℃.

胃肠外科:患者经过转化治疗后,腹腔内的肿瘤负荷明显减小,持续监测过程中未发现肝脏及肺部转移,腹膜后淋巴结退缩明显,原发灶目前可切除,可考虑行腹腔镜辅助下根治性直肠癌切除术(TME),注意化放疗尤其是放疗对骶前软组织的影响及腹膜后瘢痕纤维化对淋巴结清扫的不利影响。腹膜后淋巴结已完全退缩,术中先考虑腹腔镜探查,若未发现病灶,则不考虑腹膜后淋巴清扫,规避不必要的风险。

讨论总结:综合以上意见,患者经过积极转化治疗,疗效总体评价达部分缓解(partial response,PR),原发灶可进行根治性切除,转移灶退缩明显,可视术中探查是否明确发现转移病灶和该病灶手术处理难易程度来决定腹膜后淋巴结清扫切除与否。若未发现转移病灶或切除风险大,治疗方案可以选择腹腔镜下根治性切除直肠病灶,腹膜后淋巴结转移灶观察等待。总体上,术前治疗较成功,术后建议继续予以mFOLFOX6方案化疗。

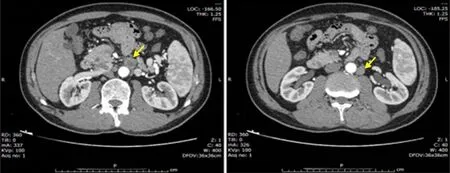

2.2.2 治疗情况 患者于2016年8月31日在全麻下行腹腔镜辅助下根治性直肠癌切除术(TME),术中见直肠肿瘤位于腹膜返折平面直肠前壁,大小约4 cm×4 cm,似已侵犯直肠全层,直肠—乙状结肠肠壁及系膜呈放疗后水肿增厚表现,结直肠系膜似可探及肿大淋巴结;术中未探及明显腹膜后淋巴结,腹膜后筋膜局部增厚瘢痕化。病理(图5):送检大体标本见直肠及系膜软组织,吻合环。于肠管溃疡处完全取材制片,镜下主要呈慢性溃疡改变,切片中未见明确的肿瘤性病变。TRG0(Ryan法)。13枚肠系膜下动脉根部及直肠系膜内淋巴结镜下均未见癌。脉管内癌栓(-),神经侵犯(-),标本上下切缘均(-),环周切缘(-)。免疫组化:PCK(-),EMA(-),CK7(-),CK20(-),CDX2(-),HER2(0),Ki-67(-)。病理分期:ypT0N0cMx(野生型RAS、BRAF,MSS)。患者术后恢复顺利,并于2016年9月14日至2016年11月9日行5周期mFOLFOX6方案化疗,ECOG评分1分。患者于2017年3月10日行术后常规复查时发现CEA 21.31 ng/mL,CA19-9 78 U/mL,均明显升高,腹部增强CT(图6)提示腹主动脉旁淋巴结明显增大,考虑复发。

2.3 第三次MDT讨论及治疗情况

2.3.1 第三次MDT讨论 讨论提出:患者随访期间肿瘤标志物水平再次升高,影像学发现腹主动脉旁淋巴结肿大,病情进展,拟通过MDT讨论患者下一步治疗方案。

放射影像科:腹部CT可见腹主动脉前方及左肾静脉下方肿大淋巴结,大小约2.2 cm×2.0 cm,1.5 cm×1.1 cm,不均匀强化,紧邻腹主动脉,考虑原CRT治疗后退缩淋巴结内肿瘤复发,腹部其余部位暂未见新发转移征象。

图5 术后病理(苏木精—伊红染色,×20)

图6 术后复查腹部增强CT 提示腹主动脉旁淋巴结增大(黄色箭头),考虑肿瘤复发

肿瘤科:患者肿瘤标志物持续性升高,影像学发现退缩淋巴结增大,考虑局部肿瘤复发,目前还不能排除身体其余部位微转移可能,建议开始行全身药物治疗,规律复查肿瘤标志物,必要时行PET/CT等进一步检查。同时针对局部复发,建议积极增加腹膜后淋巴结区局部毁损治疗(locally ablative therapy,LAT)。

讨论总结:患者术后经过5周期mFOLFOX6方案化疗后,腹膜后淋巴结进行性增大,伴肿瘤标志物升高,疗效总体评价为疾病进展(progressive disease,PD),但是目前证据表明暂无其他远处转移征象,下一步治疗目标为无疾病状态(no evidence of disease,NED),首先行FOLFIRI+贝伐单抗化疗,同时行腹膜后淋巴结区LAT治疗,注意监测肿瘤标志物,定期复查影像学,积极争取根治性手术切除机会。

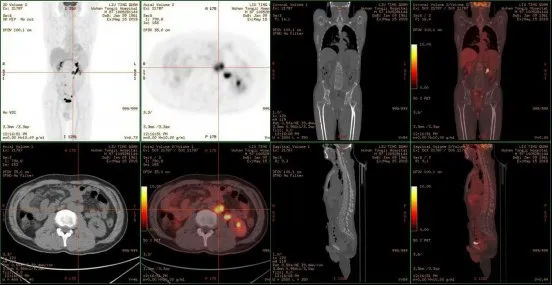

2.3.2 治疗情况 患者于2017年5月至2017年11月行12周期FOLFIRI+贝伐单抗治疗,化疗期间疗效评估为疾病稳定(stabledisease,SD)。2017年12月至2018年5月接受卡培他滨+贝伐单抗维持治疗,疗效评估为SD。患者在治疗期间出现Ⅱ度骨髓抑制,Ⅰ度胃肠道反应,Ⅰ度手足综合征,无腹泻,ECOG评分1分。2018年5月复查腹部MRI仍可见腹主动脉旁肿大淋巴结,体积无明显改变,见图7,加查PET/CT示腹膜后腹主动脉旁左侧和左肾静脉下方淋巴结高代谢,考虑转移(图8)。

图7 腹部MRI 提示腹主动脉旁淋巴结增大(黄色箭头),考虑肿瘤复发

图8 PET/CT检查所见

因患者个人强烈要求手术切除腹膜后肿大淋巴结,故于2018年6月20日在全麻下行腹膜后淋巴结根治性切除术,术中见腹膜后肿块位于腹主动脉左侧、左肾动静脉下方,质硬、活动度差、周围边界欠清,肝脏、盆腔、小肠系膜、大网膜未探及明显转移病灶。术后恢复顺利。术后病检(图9):(腹膜后肿物)转移性腺癌,结合免疫组化结果及临床病史,符合直肠癌转移。免疫组化:CK20(+),Villin(+),CDX2(+),PMS2(+),MLH1(+),MSH2(+),MSH6(+),VEGF(-),Her-2(0),CD117(-),DOG1(-),CK7(-),P53(散在+),Syn(-),CgA(-),CD56(-),Ki-67(LI 80%)。基因检测:野生型RAS、BRAF。患者术后自2018年7月20日至今,接受卡培他滨+贝伐单抗维持治疗。2019年7月复查腹部CT(图10),疗效总体评价为NED。患者随访至今,暂未见肿瘤复发、转移征象。

图9 腹膜后淋巴结病理(苏木精—伊红染色)

图10 复查腹部增强CT检查所见(黄圈为腹膜后区域)

3 讨论

结直肠癌是常见的恶性肿瘤之一,发病率逐年上升。有15%~25%的结直肠癌患者在确诊时即发现合并远处转移,而单独的腹膜后转移罕见[1]。大部分合并肝转移的结直肠癌患者在就诊时已无一期根治性切除手术的机会,而结直肠癌多学科模式诊疗(MDT)可能会为上述患者争取手术机会,是提高晚期患者生存质量的较优诊疗模式。

孤立性腹主动脉旁淋巴结转移(包括同时性和异时性)在结直肠癌中十分少见,有文献报道发生率小于2%[2]。在20世纪90年代,学者Hellman和Weichselbaum共同提出了“寡转移”的概念[3],2016年版ESMO将“寡转移”定义为转移部位≤2个,总体转移数目≤5个的状态[4]。对于寡转移,MDT是确定合适治疗方案的有效方式。

如何看待腹膜后淋巴结寡转移并予以针对性治疗,是目前MDT讨论的热点,看法亦存在争议,而如何科学地选择合适的手术时机,是MDT的难点所在。根据美国癌症联合委员会(AJCC)意见,腹主动脉旁淋巴结转移代表远处转移,属于Ⅳ期疾病状态,建议姑息性治疗;而以日本为代表的部分亚洲国家认为腹主动脉旁淋巴结转移属于局部转移,根据第九版日本《大肠癌处理规约》,这一类患者总体OS要优于出现肝、肺等器官转移的病例,和Ⅲ期疾病状态接近,应归类于Ⅲ期疾病状态。NCCN指南并未就孤立性腹膜后淋巴结转移而展开讨论指导[5]。

作为MDT团队中的重要成员,外科医师需要考虑的问题更多,例如,是否应对影像学阳性、DWI上弥散受限、边缘不规整的腹主动脉旁淋巴结进行清扫,若行淋巴结清扫,淋巴结转移阳性率如何,淋巴结清扫的范围如何准确界定,如何权衡淋巴结清扫潜在损伤出血风险和患者生存获益等。

一方面,多项研究表明,行腹部主动脉旁淋巴结清扫可提高患者5年总体生存率。Bae等[6]的回顾性研究纳入了1 082例Ⅲ期结肠癌患者,在129例经CT、PET/CT评估怀疑合并腹膜后淋巴结转移并行术中清扫的病例中,49例存在腹膜后淋巴结转移,清扫手术并不增加死亡率,且并发症与常规手术无明显差异。这部分患者5年OS和DFS接近同时性肝转移行手术切除的病例,差异无统计学意义。但总体腹膜后淋巴结转移阳性率仅为4.5%,该研究对是否值得冒险清扫尚未提出明确观点。Tentes等[7]通过单中心RCT,将124例左半结肠癌的患者分为常规手术组和腹膜后清扫组,发现清扫组5年OS略高(75%vs.67%),趋势较明显,但差异无统计学意义。上述研究表明腹主动脉旁淋巴结清扫技术是可行的,可使患者5年OS获益,但是目前均为小样本研究,证据可靠性值得商榷。

另一方面,Wong等[8]通过研究发现,即使进行了淋巴结清扫和辅助化疗,腹主动脉旁转移的患者仍有56%~80%出现了局部或远处的复发、转移。这一点也使外科医师感到“徒劳”。Gagnière等[9]重点强调了清扫技术的重难点,指出手术切除的风险较单纯根治性肠道手术明显增加,外科医师应具有大血管切除重建的技能准备,手术室、麻醉师要熟练使用体外循环装置,而这些是基层医院可能面临的困难和外科医师的顾虑。更重要的是,Gagnière等的报道显示,在25例行腹主动脉旁淋巴结切除的病例中,15例出现了淋巴结破裂、破碎,这与淋巴结转移后质地变化、浸润性生长的特性以及放疗有关。淋巴结破裂导致其内肿瘤细胞脱落于术野内,难以达到病理学切缘阴性的标准,更谈不上根治性,脱落细胞种植后可能导致局部复发。

另外,如何准确定义腹主动脉旁淋巴结的清扫范围?Dumont等[10]在研究中有所描述,上界位于胰腺后方腹腔干下方,下界位于腹主动脉分叉处,两侧界为两侧输尿管。但是,这样的划分并没有以腹膜后淋巴系统的引流方向为解剖基础,缺乏科学性。按照该定义,需要同时行对侧腹膜后淋巴结清扫,但又不能超出输尿管范围,逻辑上难以解释。

采用多药联合化疗、短程定向放疗等相结合的内科综合治疗,配合靶向或免疫治疗,能够缓解大部分进展期直肠癌患者的病情,疗效优于单药化疗或常规放疗,体现了个体化精准治疗的理念,这也是MDT核心原则之一。本研究报道的患者于2017年5月至2017年11月开始行12周期FOLFIRI+贝伐单抗化疗,后又于2017年12月至2018年5月接受卡培他滨+贝伐单抗维持治疗,再次手术以切除腹膜后淋巴结,随访至今未见肿瘤复发转移,并且第一次手术切除的直肠肿瘤标本退缩达TRG0,最终疗效总体评价为NED,结果较为理想。Kim等[11]应用立体定向放疗治疗7例腹膜后孤立性淋巴结转移的患者,其中3例获得完全缓解,4例获得部分缓解,疗效较好。

目前,对于结直肠癌腹主动脉旁淋巴结寡转移的治疗方案尚无统一认识,各大指南也是基于现有的数据及临床认识,缺乏高质量临床RCT证据支持。尽管随着医药卫生技术的不断发展和人们对疾病认识的逐渐提高,治疗转移性结直肠癌的手段形式多样,但都应该符合以手术为主的MDT原则,在这个原则下,针对个例制定个性化的方案,才能最大程度地使患者生存获益。我们的经验是:第一,如果原发灶和腹主动脉旁寡转移灶均可一期切除,则一期手术切除,术后辅助治疗,或考虑先术前治疗,再及时手术切除;第二,若原发灶经MDT评估无法一期根治切除,则先行术前新辅助治疗,观察治疗效果,再决定手术时机;第三,腹主动脉旁淋巴结转移预后要优于Ⅳ期结直肠癌,技术上成熟,手术风险可控,应该积极争取手术切除机会,切除后予以辅助治疗,以巩固疗效。MDT正处于起步阶段,其凭借自身优势,越来越得到大家的认可与响应。MDT将持续发展,为结直肠癌患者的诊疗质量带来观念上的革新,对改善患者的预后做出更大贡献。