电视剧《最美的乡村》脱贫攻坚故事凝聚决战决胜信心力量

6月20日,由河北省委宣传部、承德市委、承德市人民政府、河北广播电视台等组织创作的以“脱贫攻坚、全面小康”的重大历史使命为时代背景,讲述新时代共产党人积极响应党中央号召,奋战在脱贫攻坚一线的电视剧《最美的乡村》,迎来了完美收官。该剧自6月6日晚登陆央视一套黄金档以来,实时收视率持续走高,连续多日位于收视排行榜首位,不但受到观众和业内专家好评,也坚定了河北人民打赢脱贫攻坚战的信心和决心。

全面展现党和人民小康路上的脱贫精神

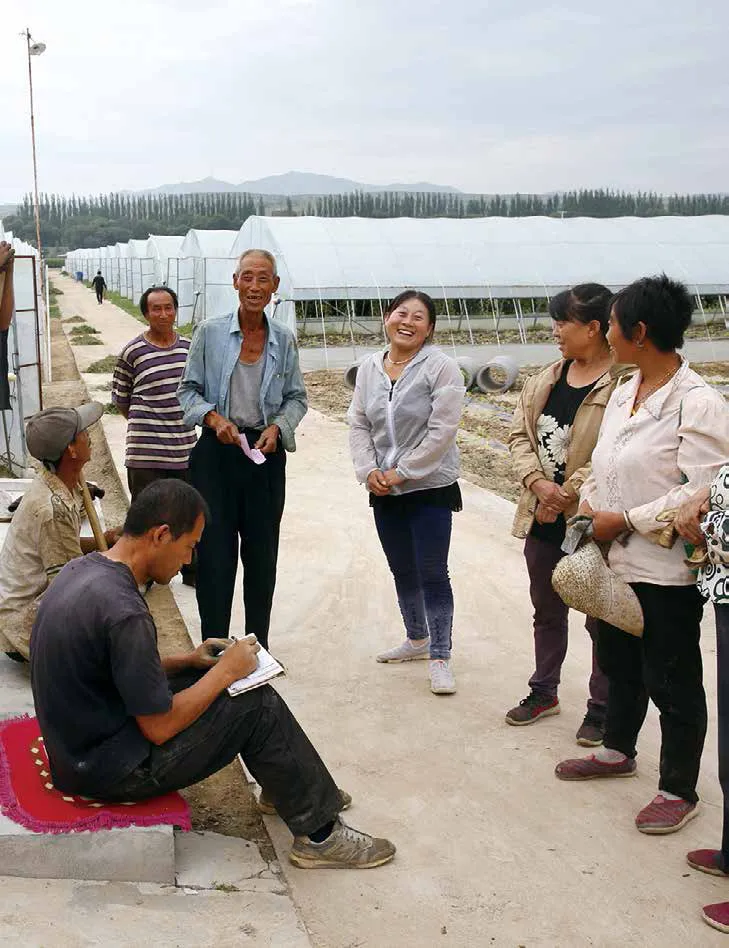

接地气,生动鲜活,富有人情味,是《最美的乡村》带给观众最大的感受。观看剧集,不难发现,无论是故事还是语言都具有鲜明的新时代特点。不少观众表示,这就是发生在当下农村的事情,甚至就是自己身边发生的故事。“院子里说说笑笑的农村妇女,跟我们老家简直太像了,这个剧很真实!”

《最美的乡村》以河北省精准扶贫、精准脱贫过程中涌现出的优秀乡镇干部和自强不息的承德人民为创作原型,通过青山镇党委副书记唐天石、包村第一书记辛兰和返乡创业青年石全有三个相对独立的人物和故事,以精准扶贫、精准脱贫为宗旨,激发、教育、引导、扶持贫困群众开启“志与智”的升华,从而走上脱贫致富奔小康的道路。

《最美的乡村》凭借现实土壤,扎根扶贫情结,刻画出一线扶贫干部认真负责的形象,表达了河北广大党员干部群众齐心协力坚决打赢脱贫攻坚战的信心和决心。

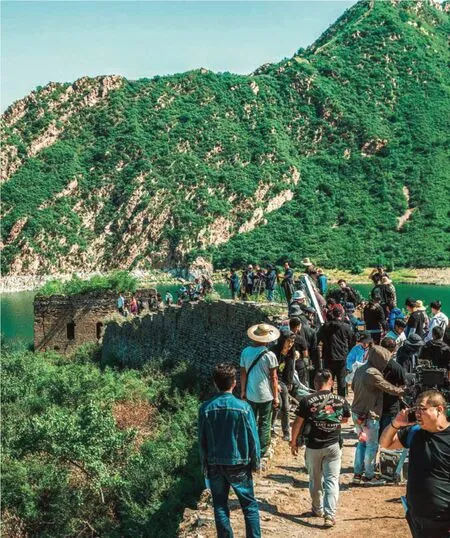

剧中,将扶贫干部不达目的决不罢休的坚强意志、扶贫工作中闪现的智慧之光以及基层干部群众对脱贫攻坚这一政策的思想转变,展现得淋漓尽致。第一单元中,上河峪村老支书邢铁山和现任村支书卢振兴,从一开始不想给国家添负担的“假脱贫”,到最后在唐天石的帮扶下,实现了“真脱贫”;那家沟村的张金柱从一开始向女婿索要上万元的彩礼以备养老,后在唐天石的帮扶下,跟随大家一起养蜂,最后实现了物质和精神的“双脱贫”,彩礼也变成了象征性的一千元。在如何精准脱贫上,唐天石在上河峪村发动村民搞农家特色游、手工满绣,在那家沟村发动大家搞起养蜂产业等,都属于对症下药、因地制宜,精准施策、绿色发展,体现了“绿水青山就是金山银山”的理念。

《最美的乡村》采用单元剧的叙事手法,依次树立了三位具有代表性的农村基层扶贫工作者的人物形象:县扶贫办干部、镇党委负责扶贫工作的副书记唐天石,广播电视台主播、派遣驻村工作组的第一书记辛兰,以及返乡创业大学生石全有。

《最美的乡村》于6月6日重磅登陆中央广播电视总台央视综合频道黄金档以来,实时收视率持续走高,连续多日位于收视排行榜首位。

2020年全面建成小康社会,是党对全国人民的庄严承诺,带领贫困人口实现全部脱贫出列,基层党员干部冲锋在前、功不可没。因而,创作这样一部电视剧,让主创人员深感责任重大、使命光荣。“我们的目的就是要啃下这块‘硬骨头’,写好这部新时代的脱贫攻坚故事,生动展示党和人民小康路上的‘脱贫精神’。”该剧总编剧之一杨勇表示。

深入挖掘扶贫脱贫的内涵和外延

《最美的乡村》聚焦产业扶贫、生态扶贫、科技扶贫,体现了真扶贫、扶真贫、真脱贫和“志智双扶”的精准扶贫理念,刻画了广大党员干部群众齐心协力、攻坚克难的新时代奋斗者群像。剧中的农家乐特色旅游、养蜂合作社、满族手工刺绣、栽培食用菌等,将现实中农村脱贫致富奔小康的产业项目搬上荧屏,展示了扶贫工作为农村巩固脱贫成果所制定和实施的长远发展战略。

为了创作《最美的乡村》,整个团队花了很长时间体验生活。“写农村题材的难度就是不了解农村,我很庆幸,我的合作者们都有丰富的农村生活经验。” 总编剧之一、监制郭靖宇说,编剧杨勇一毕业就当过乡镇干部,对基层干部的说话、行动方式了如指掌;另一位合作者张弘弢有三年当第一书记的经验,这都加大了对农村戏的把握。

采风时,郭靖宇遇到过一位县委书记,“能直接说出哪个乡、哪个村,谁家有几棵栗子树、几棵山楂树,他们家的收入是多少,还有哪些困难,可以说到这么细致。”他感慨,现实中的扶贫工作给人的最大感触是“不容易”,“越在农村基层,工作越不容易,而农民也确确实实不容易。”

拍摄农村戏,郭靖宇认为,不能一开始就想着是写农村戏,要把农村慢悠悠的生

摄影/贾素芳 赵伟斌

摄影/赵建峰

摄影/刘尊栓

《最美的乡村》在正式进入创作后,最先做的就是深入生活,先后采访了一些先进人物,有抛家舍业奋斗在扶贫一线的乡村干部、驻村干部,有脱贫后过上幸福生活的贫困户代表,更有为扶贫殉职的驻村干部家属,掌握了鲜活的第一手材料。

活状态与细节全面表现清楚,这样容易走入误区。“观众看的是故事,如果你的情节、强度和烈度不够的话,观众就会觉得你这个故事‘没戏’,电视剧是戏剧的一种,没戏,生活再真实也不好看。”

摄影/贾春艾

《最美的乡村》虽浓墨重彩于河北北部城乡山水之间,却能揽括脱贫攻坚战中的各种典型,借一斑以窥全豹。

该剧对基层干部在实施扶贫脱贫精准施策,对村民“志智双扶”激发动力,对落实党和国家扶贫政策一盯到底过程中艰辛付出、无怨无悔的精神进行了充分展示。在杨勇看来,贫困群众有意愿、有动力摆脱贫困,村镇干部也不愿意被贫困帽子压得喘不过气来。“他们中有很大一批人有觉悟、有激情,也有能力带领村民脱贫致富,展现出的敬业精神值得钦佩。”

1.3.2 农村居家养老的家庭经济保障功能增强 在城镇化背景下,历史上“父母在,不远游”的传统观念逐步消失,子女离开父母到异地寻找就业机会已经成了一种十分普遍的现象,家庭收入结构发生了变化,工资性收入所占比重不断提高。2016年南京市六合区农村居民人均工资性收入较2002年增长了391.6%,年均增长12.0%,工资性收入占可支配收入的比重维持在较高水平,以外出务工收入为主的工资性收入稳定上升使家庭整体收入增加(图2)。将养老功能分割为养老经济功能与服务功能,部分家庭经济保障功能提升,但养老服务功能弱化,且服务弱化是一个普遍规律,这也为农村居家养老服务的发展提供了很好的条件。

《最美的乡村》虽浓墨重彩于河北北部城乡山水之间,却能揽括脱贫攻坚战中的各种典型,借一斑以窥全豹。扶贫不仅体现在戏内,功夫更在戏外。导演巨兴茂感叹:“我们走过了许多村镇,真正了解到扶贫干部和脱贫群众的喜怒哀乐,脱贫攻坚这一‘战’确实不容易。”

以“绣花”功夫开展文艺创作

《最美的乡村》总编剧之一、监制郭靖宇(右一)在谈及创作时毫不讳言,该剧的起点是“命题作文”。但在深入采访后,他发现,“命题作文变成了我们所有创作者的有感而发”。

《最美的乡村》总编剧之一杨勇(中)表示,“精准扶贫要下足‘绣花’功夫,我们文艺创作同样也用了‘绣花’功夫,反复推敲、打磨,坚持精益求精。”

宽城潘家口水库、平泉辽河源头、滦平金山岭长城……《最美的乡村》全部在承德取景拍摄。“这部剧中的人物,有许多原型都是家乡人,拍摄的也都是家乡景,刻纸艺术、满绣艺术都是家乡艺术,漏粉条、打铁、木工也都是家乡的民间手艺活。”郭靖宇相信,这部剧能给家乡的朋友带来浓浓乡愁和童年回忆。

“郭靖宇曾和我谈到,离开了生他养他的这片沃土,他就失去了感觉。因此,我从他的剧作中,看到了充满生活质感的艺术表达,触摸到每一个人物质朴又鲜活的气息,也包括百姓生活中的忧伤与希望,自然环境的美丽与人民的奋斗精神,这些感悟在他们的艺术呈现中也就顺理成章了。”在省影视家协会驻会副主席汪帆看来,郭靖宇带领主创团队再次重装出征,深入到脱贫攻坚第一线,体验生活、挖掘典型、搜集素材,在此基础上确立了“三个单元”的故事框架和叙事模式,将脱贫攻坚故事全面、深刻、细腻、鲜活地浓缩在30集电视剧中。

《最美的乡村》导演巨兴茂(中)表示,希望通过这部剧激励所有心怀理想的人,以昂扬的斗志、饱满的热情、旺盛的干劲,为祖国、为社会主义建设贡献自己的力量。

《最美的乡村》拍摄现场

《最美的乡村》虽说演绎的是中国北方乡村脱贫的小故事,但诠释的却是举国上下实施脱贫攻坚战略的大事件。“微笑着和自己的过去告别”。这句台词意蕴深厚,不仅是一个乡村向贫困的告别,也是一代农村人向贫困的告别……

“《最美的乡村》秉持为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀的创作理念,以紫塞大地上的扶贫干部和贫困群众为表现主体,演绎出了一幕幕精彩故事。”承德广播电视台总编辑杨正义表示,剧中没有坏人的角色定位,即使是只求救济、不想付出的贫困懒汉,也有其人性向善的一面,通过这些人物情感的转变,使“志与智”深植于贫困群众的内心,在脱贫路上一个也不能少的目标下,让一个个鲜活的个体汇入脱贫攻坚的滚滚洪流中去。

“精准扶贫要下足‘绣花’功夫,我们文艺创作同样也用了‘绣花’的功夫,经过反复推敲、打磨,坚持精益求精。”杨勇表示,主创人员是带着责任、带着使命进行艺术创作的,饱满的创作激情和丰富娴熟的艺术手法,保证了这部电视剧叙事艺术的张力和故事的吸引力。

《最美的乡村》秉持为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀的创作理念,以紫塞大地上的扶贫干部和贫困群众为表现主体,演绎出了一幕幕精彩故事。

“爆款”主题剧掀起收视新热潮

《最美的乡村》专家研讨会北京主会场

《最美的乡村》专家研讨会河北分会场

6月23日,由国家广播电视总局电视剧司、中国电视艺术委员会、河北省委宣传部主办,河北省广播电视局、河北广播电视台(集团)承办的电视剧《最美的乡村》专家研讨会在线上举行。著名文艺评论家李准、仲呈祥、尹鸿等参加了此次研讨会。与会专家从该剧的叙事结构、主题立意、价值观引导等方面进行了深入分析和解读,一致认为该剧诞生于脱贫攻坚决战决胜之年,可谓意义非凡。全剧融合了青春质感、新潮元素,再加上众多实力明星助阵,突显出前所未有的审美品格,为农村题材剧提供了新的创作思路。

摄影/李术凡

电视剧《最美的乡村》是一部真实展现全国上下坚决打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会实践成效的生动教材,是一部鲜活刻画广大干部群众决战决胜脱贫攻坚新时代奋斗者群像的最美画卷。

与会专家表示,《最美的乡村》收视口碑双赢,不仅在于剧中演员的精彩演绎和引人入胜的创新故事,还在于该剧与时代发展和人民生活息息相关。该剧是一部真实展现全国上下坚决打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会实践成效的生动教材,是一部鲜活刻画广大干部群众决战决胜脱贫攻坚新时代奋斗者群像的最美画卷,是一部生动诠释中国共产党人坚持以人民为中心发展思想的艺术精品。

《最美的乡村》播出以来,赢得了观众的真情“点赞”,各级党员干部、业内权威专家、城乡基层群众、各类媒体平台及网民博主给予一致好评。

长期关注中国农村发展变革,并创作了一系列农村题材小说的河北省作协主席关仁山,曾多次就文化扶贫助力脱贫攻坚到各地进行调研。他认为,电视剧《最美的乡村》以脱贫攻坚为题材,书写人们战胜贫困的时代精神,剧中所表达出来的艰难、奋进、收获、喜悦等体验,记录了我们这个时代的精神脉动,是河北文艺界对坚决打赢脱贫攻坚战的生动表达。

“《最美的乡村》体现了真扶贫、扶真贫、真脱贫,志智双扶的精准扶贫理念,是一部接地气的好作品。”省扶贫办政策法规处处长刘兴武感触颇深地说,今年是脱贫攻坚收官之年,现在正处在决战决胜的关键时刻,全省各地正在认真学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神,全面落实省委省政府的安排部署,聚焦“两不愁三保障”突出问题,持续抓好产业扶贫、就业扶贫、科技扶贫、易地搬迁扶贫,强化综合兜底保障,严格落实防贫常态长效机制,扎实开展“千企帮千村”活动,巩固提升脱贫成果,为确保上半年全省剩余贫困人口全部达到脱贫条件而奋斗,“这部电视剧必将激励和鼓舞广大干部群众决战决胜的信心和决心。”

省委宣传部驻承德市围场满族蒙古族自治县道坝子乡查字上村第一书记李金坡表示,“这部电视剧将奋战在一线的扶贫干部形象和他们的所思所想展现得淋漓尽致。尤其是开篇有村民拦着扶贫干部,要求列入贫困户行列,让我感触很深,也引发了我们的深深思考,那就是如何把扶贫工作做得更精准,如何真扶贫、扶真贫。”

“电视剧真实反映了脱贫攻坚成效,与我们的工作和群众的生产生活贴得很近。”剧中的许多情节让保定市阜平县龙泉关镇顾家台村党支部书记陈国产生强烈共鸣。陈国表示,顾家台村在2017年实现了整村脱贫,人均年收入从2012年的980元增加到2019年的16109元,村民幸福指数不断攀升,但巩固脱贫成效、振兴乡村的任务依然十分艰巨。今后将继续拓宽群众增收渠道,不断巩固扩大脱贫攻坚成果,在全面建成小康的路上不让一名群众掉队。

在张家口市阳原县大田洼乡大田洼村,建档立卡户周文果一边看剧一边回顾起生活的变化。“当初村里条件很差,土路坑坑洼洼,还有住土坯房的。在政府和扶贫干部的帮助下,村里建起了花卉大棚,我就在大棚里上班挣工资,越过越有奔头。以后我们一定会像剧里演的一样,把家乡建成‘最美的乡村’。”

《最美的乡村》打动人心的脱贫攻坚故事也感染了众多追剧网友。有网友评价,这部剧通过层层递进的艺术升华,立体展现了在党中央坚强领导下,广大党员干部攻坚克难、担当奉献的精神风貌,生动诠释了中国共产党坚持以人民为中心,始终践行“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”的时代担当。

摄影/崔重辉

摄影/刘继东

摄影/武殿森

摄影/崔重辉

“电视剧真实反映了脱贫攻坚成效,与我们的工作和群众的生产生活贴得很近。”剧中的许多情节让保定市阜平县龙泉关镇顾家台村党支部书记陈国产生强烈共鸣。