贵阳:山水为骨,酸辣为魂

桃子茶

先来猜个谜语:久雨初晴,打一地名。

没错!答案就是这期要探索的宝藏城市——贵阳。

《舌尖上的中国》总导演陈晓卿曾表示,自己最喜欢的就是贵阳美食;高分城市综艺《奇妙之城》,也将贵阳列为仅有的六个拍摄地之一;今年发布的“全国重点旅游城市文旅传播影响力总榜”中,贵阳更是一举夺魁。

让人不禁好奇,这座西南小城究竟有什么样的魅力,为什么去过的人都对它难以忘怀?

山水中的奇妙之城

“贵阳”这个名字,距今已有五百多年的历史了。最早可以追溯到明代弘治年间,当时一本贵州省省志资料《贵州图经新志》上记载:“郡在贵山之阳,故名贵阳。”古代地名常常会用附近的山水方位来命名,山的南面为阳面,北面为阴面,当时的贵阳恰好在贵山之南,便由此得名。

不过民间流传的说法更为有趣,据说贵阳是因为“阳贵”得名——这里阴雨天气多,很少能看见太阳。所以当地有句谚语:“天无三日晴,地无三里平”,形容的就是贵阳人的日常。

过去,这句谚语被视作贵阳落后的证明:天气不好,山地占据了90%以上的面积,没有平原,意味着农业发展困难,交通闭塞。可塞翁失马焉知非福,过去限制城市发展的两大因素,如今却成了贵阳人骄傲的资本。

你瞧,“天无三日晴”,这说明贵阳的空气清新,下雨把空气中的灰尘都洗干净了,而且还凉快,即使到了最热的七八月,平均温度也只有二十几摄氏度,实在是避暑的好地方。“地无三里平”,则代表贵阳到处都是山山水水,有着得天独厚的好风景。所以不难理解为什么贵阳的旅游业如此发达了,因为这里的优势,是天生的。

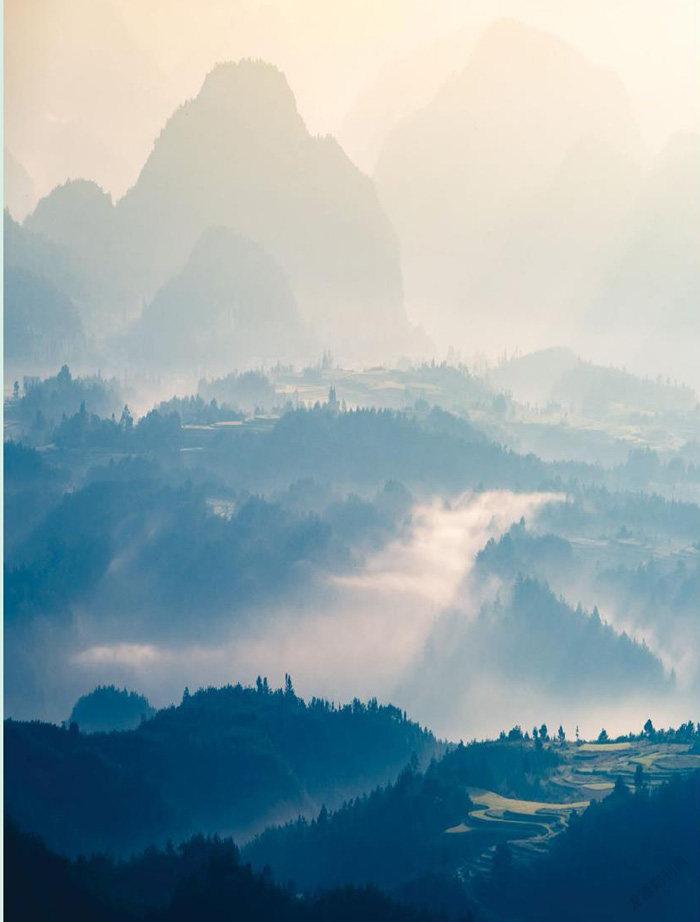

贵阳的山水非常有性格,不需要坐一个小时的车去郊外游览,从小区出来拐个弯儿就能看到。你很少能在其他城市看到这样壮观的景象——高楼与高山并肩而立,水泥森林与真实的森林和谐共生,高架桥像是“山地过山车”的轨道,绕着山腰盘旋。

光是市区内就有十几个森林公园,别人眼里的“风景区”,对贵阳人来说就是家门口,是生活的一部分。

不过,这还不算最特别的,贵阳的点睛之笔藏在山水深处、地表之下。在这里,大量降水化作锋利的刀刃,在岩层间肆意切割,经过长达数亿年的雕琢,形成了瑰丽迷幻的喀斯特地貌。

壮美的石林、瀑布,神秘的地下溶洞,深不可测的天坑,奇险的峡谷……各种喀斯特地貌类型应有尽有,像是一座天然形成的山水博物馆。

如果来到贵阳,不“上天”“入地”尽情游览一番,就实在是太亏了。

吃辣椒的天才

特别的气候和地理特征,也影响着居住在贵阳的人们生活的方方面面。

贵阳是个多民族聚居的地方,除了汉族以外,苗族、布依族、土家族等十余个少数民族也世居于此。他们按照自己民族的风俗传统和生活习惯,散落在群山之间,形成了一个个世外桃源。

由于地势崎岖造成的阻隔,让不同民族之间的沟通往来变得困难,却也无心插柳,将各民族的古老传统完好地保存了下来,没有丢失在时间的长河中。

以“天籁”般的好嗓音为人所知的歌手周深,在《奇妙之城》里带着镜头游览家乡贵阳,说贵阳人总会有事没事就唱起歌来,他自己的唱法和发声方式,或许也是无意中受到了少数民族歌曲的影响。

今天的游人们来到这里,依然能在苗寨跳起芦笙舞,在侗寨聆听侗族大歌,借着音乐和美酒,沉醉于多彩的民族文化。

当然,贵阳人的基因里不只有能歌善舞,還有嗜酸嗜辣的口味。

一位贵阳画家曾说:“这是我的城市,贵阳。多阴雨,夏天凉爽,冬天湿冷,生活在这里的人都是吃辣椒的天才,善饮酒,什么都敢吃。”

贵州自古缺盐,先民经过无数次尝试,终于寻觅出以酸、辣代盐下饭的妙招,抚慰了千千万万贵阳人的一日三餐。自此以后,酸、辣二味就成了贵阳人生命能量的来源,也延伸出独具风味的饮食文化。

贵阳人自称“三天不吃酸,走路打蹿蹿”,家家户户都会自己做酸汤、糟辣子。喀斯特地貌的溶洞,对一些当地人来说还是绝佳的洞藏地点。溶洞里恒温保湿的环境,正适合酸汤和糟辣子发酵,大量的微生物资源,更是让发酵出的味道层次丰富,一揭盖就令人口水直流,这是别的地方模仿不来的。

美食江湖, 出神入化

要说贵阳最出圈的美食,必然是国民辣酱老干妈。这瓶辣酱界的“传奇”,不知安抚了多少漂泊在外的游子们的肠胃和心灵。

但贵阳人在家是很少吃老干妈的,因为他们的美食实在太太太多了。

早起上班上学,在路边小推车就能买到贵阳人最爱的早餐之一——糯米饭。一口热气腾腾的大铁锅,盛满拌匀了酱油的糯米饭,取一团捏扁,根据每位食客的喜好加上油辣椒、脆哨、酸萝卜、花生、折耳根等配料,包得扎扎实实,既好吃又管饱。面馆里挤挤挨挨的客人,排队等着肠旺面出锅,血嫩、面脆、辣香、汤鲜,一碗下肚就难以忘怀。

丝娃娃也是不容错过的贵阳美食。十几种新鲜小菜切成细丝,在面前浩浩荡荡地排开,夹起自己喜欢的几种,用轻薄劲道的米皮麻利地一码、一裹,看上去软萌可爱,像是襁褓中的婴儿,这也是丝娃娃名字的由来。别忘了最重要的一步,灌一勺酸酸辣辣的汤汁,一口下去,清新爽脆,酸辣生津,激得人胃口大开,迫不及待地包起下一个“娃娃”。

贵阳的美食江湖里,还有外焦里嫩的豆腐圆子、浓郁醇厚的豆米火锅、酥脆麻辣的香酥鸭、开胃过瘾的酸汤鱼……它们各据一方,都有着无可替代的江湖地位。

在这里,无论是山水楼宇,还是街头食客,永远都是挤挤挨挨、生机勃勃的,真实的烟火气和旺盛的生命力,不断吸引、感染着远道而来的旅人。

或许,这就是贵阳让人流连忘返的秘密所在。

贵阳旅行攻略

Part1 · 打卡景点

黔灵山公园

黔灵山公园因有着“黔南第一山”之称的黔灵山而得名,是一个集自然风光、文物古迹、民俗风情为一体的大型综合性公园。这里有康熙年间建成的弘福寺,还有野生动物园,站在山顶,可以将整个贵阳尽收眼底。这里的野生猕猴是散养的,它们占山为王,非常皮,经常会“打劫”过路行人的食物,所以去游览时记得保持“两手空空”。每到大年初一,公园会按传统习俗准备数万份枯枝,满足人们登高“拾柴(财)归家”的需要。

花溪夜郎谷

我们都听说过“夜郎自大”的故事,两千多年前秦汉时期出现的夜郎古国,是西南地区少数民族的先民建立的第一个国家,与古楼兰国、古且兰国齐名,神秘而遥远。贵州著名艺术家宋培伦老先生,花了20年心血,把现代人对古夜郎的全部想象,具化成了这个满是图腾的神秘峡谷。高高的古堡城墙、原始古朴的石屋、错落有致的院落……大自然的鬼斧神工和人类智慧在这里得到了完美结合。

甲秀楼

甲秀楼是贵阳的标志性建筑,也是貴阳历史的见证。它是以河中一块酷似巨鳌的石头为基,建起的一座三层三檐四角攒尖顶阁楼,这种构造在中国古建筑史上是独一无二的。登上甲秀楼向外望去,可以看到贵阳的母亲河——南明河从楼前缓缓流淌而过。甲秀楼的夜景十分漂亮,华灯初上之时,即使不专门登楼游览,也可以从远处欣赏一番灯火辉煌的热闹景象。

贵州省博物馆

如果想深入感受少数民族文化,又没时间去周边的寨子,贵州省博物馆也是一个很好的选择。在这里,你能看到不同少数民族华美的服装和繁复的饰品,还有失传的手工艺和少有人知晓的历史民俗。民族文物、贵州古生物化石、旧石器时代出土文物等等都是贵州省博的馆藏亮点,中国苗族服饰库和中国苗族银饰库馆藏更是位居全国第一。

Part2 · 特色美食

贵阳饮食以酸辣、鲜辣为主,有着鲜明的地方特色。蘸水是众多贵阳美食不可缺少的一部分,以辣椒铺底,加上葱花、姜末、食盐等调味,浇上汤汁化开,能瞬间让各种小吃拥有“灵魂”。

贵阳名菜

包括清水烫、酸辣烫、豆米火锅、折耳根炒腊肉、辣子鸡、烙锅、糟辣脆皮鱼、花溪牛肉粉、红油米豆腐、酸汤鱼、丝娃娃、糕粑稀饭、老素粉、肠旺面、豆腐圆子等等。

特色小吃

包括恋爱豆腐果、香酥鸭、黄粑、豆沙窝、状元蹄、糯米饭、小米鮓、糖麻圆、波波糖、洋芋粑粑、玫瑰糖、鸡肉汤圆、小豆腐等等。

G u i Y a n g

【贵阳·天气】

经由图云关,到达贵阳。在城郊已望见了数十个烟囱;又看见了热闹的市街,富丽的店肆,以及熙来攘往的人们。虽然阴晦的天空,依然暴露了“天无三日晴”的姿态;然而“地无三寸平,人无三分银”的谚语的迹痕,似乎杳不可见了。

天空有微雨,却又仿佛要射出阳光来,这是江南的一种养花天气,是阴晴莫测的天色,所以在旅店门口踌躇了好久,这又是“不成大事”的书生的坏脾气。侍役却在旁边告诉我说:“先生!贵州的天气,在这早春的季节,老是这么样的;白天不大会下雨,可是一到黑夜,又得细雨绵绵了。”

——陈伯吹《花溪一日间》

【贵阳·生活】

贵阳的节气,很丰沛。喷水池那里原来叫铜像台,中心位置是一尊周西成站立的全身铜像。往北叫南京路,往南叫广东街。每逢四月八,我都会看见许多苗族男女来这里“跳场”。男的穿戴厚重,女的穿花戴银。

他们拿着芦笙、唢呐、锣鼓、萧笛。铜像台、南京路、广东街一带,张灯结彩,人山人海,水泄不通。这天的公共汽车是停开的。芦笙呜呜作响,山歌长声吆吆。他们的活动很多,“牵羊”“赶表”,又唱又跳。这对久居城市的人,是空间的一种延伸,不禁感觉到大山那边的日子原也是炽热、缤纷的。在山里聚族而居的同胞,有他们真实的人世。

——卢惠龙《贵阳印象》

【贵阳·山水】

踏入贵州境界,触目都是奇异的高峰:往往三个山峰相并,仿佛笔架;三峰之间的两条深沟,只能听见水在沟内活活地流,却望不到半点水的影子。中间是一条两三尺宽的小路,恰好容得一乘轿子通过。有的山路曲折过于繁复了,远远便听得见大队驮马的过山铃在深谷中响动,始终不知道它们究竟在何处。从这山到那山,看着就在眼前;但中间相距着几百丈宽的深壑,要经过很长的时间才能到达对面。甚至于最长的路线,从这边山头出发是清晨,到得对山时已经是黄昏时分了。天常常酝酿着阴霾,山巅笼罩着一片一片白谷似的瘴雾,被风袅袅地吹着,向四处散去。因为走到这些地方,也许几天才能看见一回太阳;行客照例都摸不清时间的早晚,一直要奔波到夜幕低垂,才肯落下栈来。

——蹇先艾《在贵州道上》

【贵阳·语言】

这些儿歌,是我舅母教我们唱的,往往是晚上,几个小辈,围坐在她身边一会儿一首,学得很快。儿歌里看得出那时的贵阳人很朴实,很温顺,也很艰辛。我还去过陈亮乡,也是晚上,那里的人也围着一堆柴火唱山歌,“姐姐门前有棵槐,槐枝槐叶掉下来,风不吹来槐不摆,姐不招手哥不来”,我听得入神,要记下来,一个老者要我别记,他进屋拿了几个本子出来,这就是后来知道的手抄本,竟有几千首之多,我像看见满钵珍宝,着实惊呆了。流行于民间的语言艺术,与贵阳相倚相生,有凝聚共感的功能,这是让外地人感到陌生的。

——卢惠龙《贵阳印象》