探访南京古建筑

对摄影的兴趣,要追溯到我的大学时代。那是1993年,因为有一门摄影选修课,于是我勤工俭学,购买了人生中第一台相机——海鸥DF-200,一款胶片单反相机,一卷胶卷大约能拍30多张照片。就是它,带我走进了摄影的世界。在学习摄影的过程中,除了从书本上获取知识,我还在实践中请教了许多玩相机的“老法师”。拍人像最好用柯达(偏黄色接近肤色),拍风光最好用富士(色彩鲜艳还原度好),拍黑白用乐凯(经济实惠),这都是他们给我灌输的“知识”。

2015年,工作之余我接触到一帮爱好摄影的朋友,他们一次次点燃我对摄影的欲望。于是在2016年初,我购买了一台佳能5DMarkIII数码单反相机。因为生活在南京,所以我的摄影对象自然离不开这里,尤其是氤氳着文化和历史的古建筑,显得厚重而富有质感,令我十分着迷。于是我将镜头对准它们,希望通过画面,呈现出“江南佳丽地,金陵帝王州”的无限魅力。

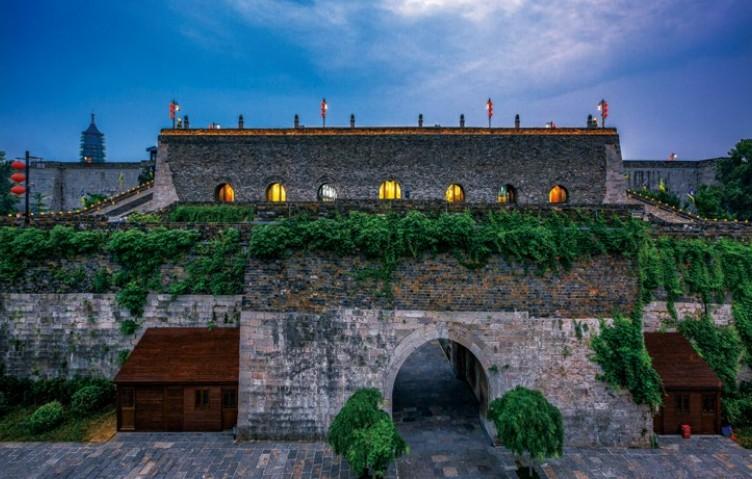

明代修筑南京城的城墙,全部用砖块石条砌成。为保证工程质量,每块砖上都有铭文记录出产的州府官员、保甲及工匠师的姓名,所以历经数百年,城墙仍坚固如初。

我拍过南京城最大的一座城堡中华门。它原名聚宝门,本是南京城正南门,从此门进入,能看见结构复杂的城堡式瓮城,所以城门的名字也是城堡的名字。

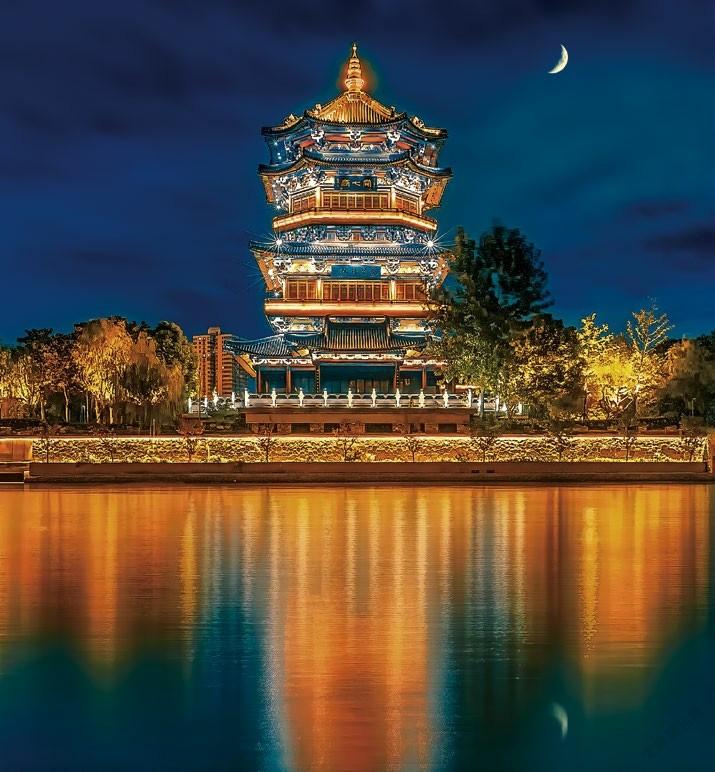

中华门内外加建了多道圈城,形状貌似盛水的陶瓮,在此能够拍出城堡“请君入瓮”“瓮中捉鳖”的紧迫感。站在城墙上,面向南方,可望见大报恩寺塔、秦淮河和长干桥;向北,可以俯拍老门东建筑群。我仍记得夕照下的大报恩寺塔——当天空被染成一片火红,大报恩寺塔仿佛是从树林中拔地而起,浴火重生一般直指苍穹。我用相机记录的仿佛不是一座塔的身姿,而是一位英雄的绝唱。

台城曾是东晋、南朝的宫城,但目前尚存的250米,是一段从解放门向西延伸的明城墙,于是民间渐渐将城墙称作台城。登临城墙,既有北极阁、日观台、玄武湖的旖旎风光,又有九华山、紫金山的雄伟壮观,山水城林风光聚集在镜头前,自然与古建达到了完美的结合。

几年来,除了古城,我还拜访过规模宏大的宫和陵。

朝天宫是江南地区现存规模最大、建筑等级最高的明清古建筑群,素有“金陵第一胜迹”的美誉。每一次前往朝天宫,我都会加深对它的印象,并提炼出一些值得拍摄的机位。

比如文庙的棂星门,是一座四柱三间式牌楼,有着东方古建的普遍元素——斗拱、黄琉璃瓦屋面。为了拍出避免雷同又体现建筑气势的作品,深思熟虑后,我决定给它增加倒影。我绕过周边的照壁,恰好发现一汪泮池正对着棂星门,于是努力寻找一个独特的角度,但要么是水面太低,要么就是被浮萍遮挡,无法呈现我构思的场景。虽然几次拍摄“倒影”都以失败告终,但我并未放弃这个灵感,而是将希望寄托给了“雨”。2020年1月7日,天气预报告知将有大雨,我急忙赶往朝天宫。当我到达时,大雨刚过,天空中的云还未散去,地面上的积水澄澈,我迅速找到踩过点的机位,对着建筑的中心线位置,将相机贴近地面构图,终于拍到了一张完美的雨天倒影。

朝天宫内还有一段依山势而建的宫墙,院墙对面有一棵樱花树,每到春季,层层叠叠的樱花绽开,它们掩映在红墙黄瓦间,给这段宫墙染上明艳的颜色。我拍下这糅合了庄严与唯美的一幕,并为它命名《朝天宫春色》。

在南京遇到大雪极其不易,但拍摄雄伟建筑时,我脑海中总是构想着与雪景结合的画面。在紫金山南麓独龙阜珠峰下,坐落着南京建筑规模最大的帝王陵寝明孝陵。还记得2018年元月5号,南京难得迎来一场大雪,我迫不及待请了假,一大早直奔明孝陵。路上有的地方积雪很厚,有的地方结了冰,路面太滑,导致几乎没有机动车行驶,也根本打不到车。我只好徒步前往,在接近中午时分终于到达明孝陵的制高点——方城。

方城是孝陵宝顶前的一座大型建筑,坐落其上的是一座明楼,历史上早已被毁坏,历年重修后,呈现在世人面前的是朱红色的墙壁、象征皇室的黄瓦、雕花精美的须弥座,令人惊叹。四下静谧,唯有雪花飞飞扬扬,拂过红墙、铺满黄瓦,那神秘圣洁的氛围仿佛带我回到千年前的时光。我选择好正中的机位,支起三脚架,抑制住激动的心情开始创作,《方城明楼雪景图》就诞生在这片雪景中。

明孝陵的生态环境相当不错,几年来我数次带上相机光顾,也捕捉过其他季节的景观。夏夜里会有萤火虫出没,从明孝陵到灵谷寺总能见到拍摄萤火虫的摄影人。利用大光圈、高感光度拍摄,再经后期堆栈而成的画面,呈现的不是具象的萤火虫,而是它们的光斑和飞动时形成的光轨。而每到深秋时节,明孝陵前的石像路搭配上秋色格外宜人。我尝试过在晨雾、雨天、暗夜、雨夜时拍摄石像,它们会展现出不同的面貌。

对摄影师来说,训练出一双“摄影眼”非常重要。因为我们往往需要寻找不同寻常的视角,特别是在拍摄古建时,抬头仰拍、扭动相机来精心构图,让古建筑的廊檐和屋檐翘角在取景框内发生“关联”。

有一句诗“青砖小瓦马头墙,回廊挂落花格窗”可用来形容秦淮河畔的风光。青色的砖、小片的黛瓦、马头墙、雕梁花窗、飞檐出甍、回廊挂落……将清徽派民居的古朴典雅展现得淋漓尽致。当这些元素浮现在脑海,我总按捺不住摄影的冲动。

在秦淮河畔,馬头墙依次排列,它因形状酷似马头而得名,又称防火墙、封火墙,是赣派建筑、徽派建筑的重要元素。马头墙一般高于居宅的屋面,起到防火、防风的作用,在相邻民居发生火灾的情况下,还可以隔断火源。错落有致、黑白辉映的马头墙,具有一种明朗素雅和层次分明的韵律美,我通常用长焦选取局部构图来呈现这种视觉享受。

夜幕之下的秦淮河,充满迷人魅力,此时拍摄两岸的灯光和游船划出的光轨,妙趣横生。当然,在星光与灯光辉映的河岸取景时,万万不能错过夫子庙。这座金陵历史的荟萃之地,见证了多少文人墨客的往来。它的中心地带有一座“中国科举博物馆”,华灯初上时,我守候在大理石碑旁,只为拍摄灯光照耀下的明远楼。它位于江南贡院建筑群的中轴线上,白日里肃穆端庄,但到了晚上,它被金光勾勒着轮廓,更显华贵。我将楼身与它投射在水中的倒影一并取景,构成一幅对称和谐的画面。

此外,每逢正月十五元宵节,夫子庙的灯会市场还会展示各种民俗花灯,我支起三脚架,用镜头捕捉那桨声灯影里的秦淮河与夫子庙,民居建筑、人文情怀被定格在镜头里,汇成一幅烟火气十足的画面。在按下快门的那一刻,我的身心得到升华。

有的寺庙建在河畔,有的位于山麓,有的则矗立高楼大厦间。鸡鸣寺就是一座与现代城市完美融合的古建筑,至今已有一千七百多年历史。当太阳穿过树叶的缝隙,洒下万道金光,鸡鸣寺便被笼上一层神秘的面纱。我沿着道路左侧的石阶而上,看到山门正中写有“古鸡鸣寺”四个金字,再往远处望去,斗拱重檐、铜刹筒瓦间香火不断。鸡鸣寺的山门和药师塔是我最喜爱捕捉的画面,特别是在春季,寺门和盛开的樱花经过多重曝光,能够呈现如梦如幻又富有禅意的作品。

后来,在走访鸡鸣寺的过程中,我跨过解放门,爬上一段明城墙,在解放门正上方的位置,恰逢一个独特的拍摄机位。这里既能拍到鸡鸣寺的日照时分,还能让它与药师塔、紫峰大厦一并入框,呈现出古今交融的动人画面。

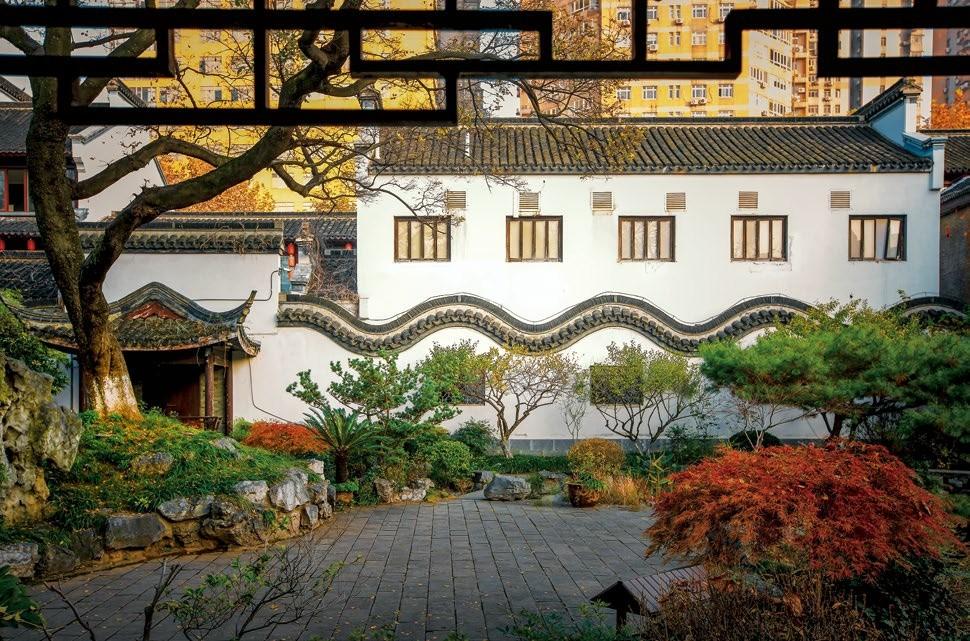

南京还拥有大大小小的宅园,其中花木、“山水”巧妙布局,营造出一种隐逸闲适的生活环境,又给城市增添了些许生活情调。

甘熙宅第就是代表,它历经甘家几代人建设完成,既有江南民居的娟秀雅致,又有北方跑马楼的浑厚大气,是南京有名的宅园。我在拍摄时突出门内套门、院里接院的构造,由于院落组合具有一定的灵活性,其南北纵向结构较为严谨,而东西横向结构稍显散漫,宅第内部的细节布置相当丰富,所以我的拍摄手法也随之变动。比如我曾经尝试在雨天拍摄,雨点打在水面上“击碎”了建筑在水中的倒影,在那一刻,原本静止的院落似乎被赋予了生命,充满动感,拍出的照片也极其生动。

宅中有几组房屋通向东南角落的花园。园中理水叠山,架桥辟径,种植花木,体现了“前实后虚”的建造理念。因为此处墙与墙的布置紧凑,所以非常适合极简摄影。两座白色的墙面紧夹着一条小路,置身其中,抬头望去,灰色的墙头分割出一条狭长的天空,这幅画面色彩单调、构图简洁,但主体突出。

甘熙宅第的细枝末节处都值得细细“打磨”,只要备好干粮和水,我可以在宅院中拍上一整天。因为闭园时间太早,园中夜景难以捕捉,所以2018年11月27日的拍摄经历我至今难忘。那天,我在园内待到闭园,正准备离开时,古宅在一片冷色调中忽地亮起了暖色的灯光,我被那古典的景色迷住,急忙把三脚架重新支好,赶在保安催促之前记录下这夜色中难得一见的景观。

除了宅院,南京的园林也值得一拍。每当我走近一座园子,设计者的理念往往能给予我不少灵感。就如书坊芥子园,它最早的主人李渔熟谙园林艺术,设计理念小中见大,小巧玲珑,尺幅有千里之势。于是我在拍摄景物时,偶尔揣摩他造园的心境和良苦用心,尝试在作品中融入以小见大的艺术风格。

南京门西有一胡家花园,又称愚园,由宅院和园林两部分组成,愚园堆山理水的处理手法、植物造景的运用等,值得摄影师借鉴取法。园林的游廊上一般装有漏窗、洞窗,以分割景色、增加景深,我结合它的设计,配合东部游廊的镂空花墙进行拍摄,可以创作出不同寻常的作品。值得一提的是,整个内园的四时之景分布于东南西北四个方位,所以一园就浓缩了春夏秋冬,漫步其中,大有一日看尽长安花之意。

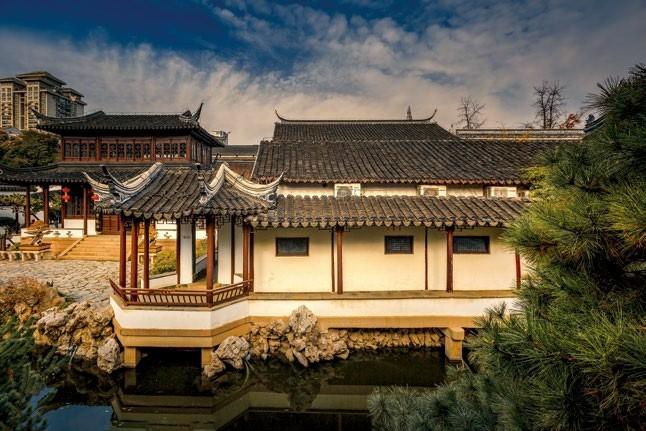

南京现存有两座著名的古典园林,熙园是其中之一,它建于清朝道光年间,具有江南园林的氛围感。园中布局被水分隔,南航北阁遥相呼应,东像西楼隔岸相望。水边建有一座飞檐翘角、玲珑剔透的亭子,名叫“忘飞亭”。我仍记得冬季时分,园林的每个角落都盖上了绒绒的白雪,亭上檐角悄然探出一枝梅花,给那白墙“白瓦”添上一丝俏皮的气息。

其二是瞻园,它的东部以古建筑为主,而西部是花园,以假山和水亭闻名。我拍摄瞻园时因地制宜,以山为主、水为辅,力求在较小的空间里展现山峦、亭台的美丽景色,再用水体增加景观的水平面和深度。

此处的水池以北池为最,水面宽阔,环绕着池塘周围的假山和建筑物,东北角的小池塘被孔平桥隔开,又被假山后的狭窄“海湾”包围,最终向“峡谷”延伸,颇有种隐而不露的意境。若是巧妙取景,能将“一水漂流,万里江湖”的感觉呈现在照片中,这也是南京园林以小见大的典范。

曾经,我拿着胶片机四处走访,它与数码相机的不同之处在于,图像不能做到所见即所得,因此我养成了按动快门前先思考的习惯。拿起相机,需要如文人创作一般“惜墨如金”;而放下相机,后续拍摄的“审核”和“优化”才刚刚开始。我一直在思考,如何用镜头传达那些宫城、寺庙、宅园的魅力?也许,从拿起到放下的过程中能够找到答案。

作者簡介

马洪伟

网名树影,出生于70年代,艺术专业毕业,工程师。视觉中国500px签约摄影师、图虫签约摄影师、亚朵签约摄影师、第三届中国属地摄影大赛中国优秀属地摄影师、作品《千年对望+大报恩寺遗址公园内展厅》入围第28届全国摄影艺术展览第二阶段评选。