探寻《七日》之“光”

游之

人类总是对未来充满想象,这种想象归根结底来自人类对自身命运的关切。人类发现和发展并运用着科学技术,科学技术反过来又对人类产生不可估量甚至是颠覆和毁灭的影响。中国首部科幻歌剧《七日》,就试图通过司徒睿这个具体的人物命运,来探寻未来AI技术之下的人工智能和由蛋白质构成的真实人类之间,微妙而复杂的关系。作品题材定位“科幻”,让《七日》具有了时代性和神秘感。不过,只要不是纯粹为了展示科学技术成果的“科幻”作品,本质上都会蕴含着一定的哲学思考,而对于《七日》这部新作,创作者应该是期望打造一部在艺术内容和表现形式上都有所探索和突破创新的作品。

2021年11月4日、5日,室内科幻歌剧《七日》在上海交响乐团音乐厅首演。本剧作曲郝维亚,编剧王爰飞,导演杨竟泽,指挥张洁敏,主演周正中、董芳、李晶晶,上海交响乐团演奏。作为郝维亚“新歌剧”系列的第二部,《七日》与2019年同样在上海首演的“新歌剧”《画皮》所不同的是,它没有现成的故事或者小说原著以及影视作品为参照,而是全凭以郝维亚为首的主创团队“幻想”出的一个故事。当然,没有参照未必就一定是创作的短板,相反,因为少了原著的约束,主创反而有更多天马行空的创作想象。《七日》的故事并不复杂,讲述的是在未来某个时刻,艺术家司徒睿陷入创作的僵局无法自拔,同时面临身体的死亡。女科学家郦尧为了拯救他,利用人工智能技术全面“更新”了司徒睿。得到消息前来看望司徒睿的恋人楚荞,无法面对、甚至怀疑眼前这个容貌一样、崭新的司徒睿,是否还记得或懂得他们之间的爱情……

所谓被“更新”的司徒睿,其实就是将身体的中枢器官替换成机器之后的司徒睿,表面看来,司徒睿“复活”了,但他还是失去“人类”意识之前的那个司徒睿吗?剧作的结尾把这个问题抛给了观众,没有答案,开放式的结局就仿佛未知的未来。然而,每一个未来都是现在。事实上,如今智能化的人造器官在医学当中已经相当普遍,当科学发展到可以制造出人体当中任何一个器官的时候,人类似乎就实现了“长生不老”,但是,那时的人类还是开天辟地之最初的人类吗?所有的变化都是在不经意间发生的,科技的发展日新月异,人类已经习惯甚至依赖着这些变化,但是这些变化确是人类所需要的吗?《七日》的叩问发人深省。

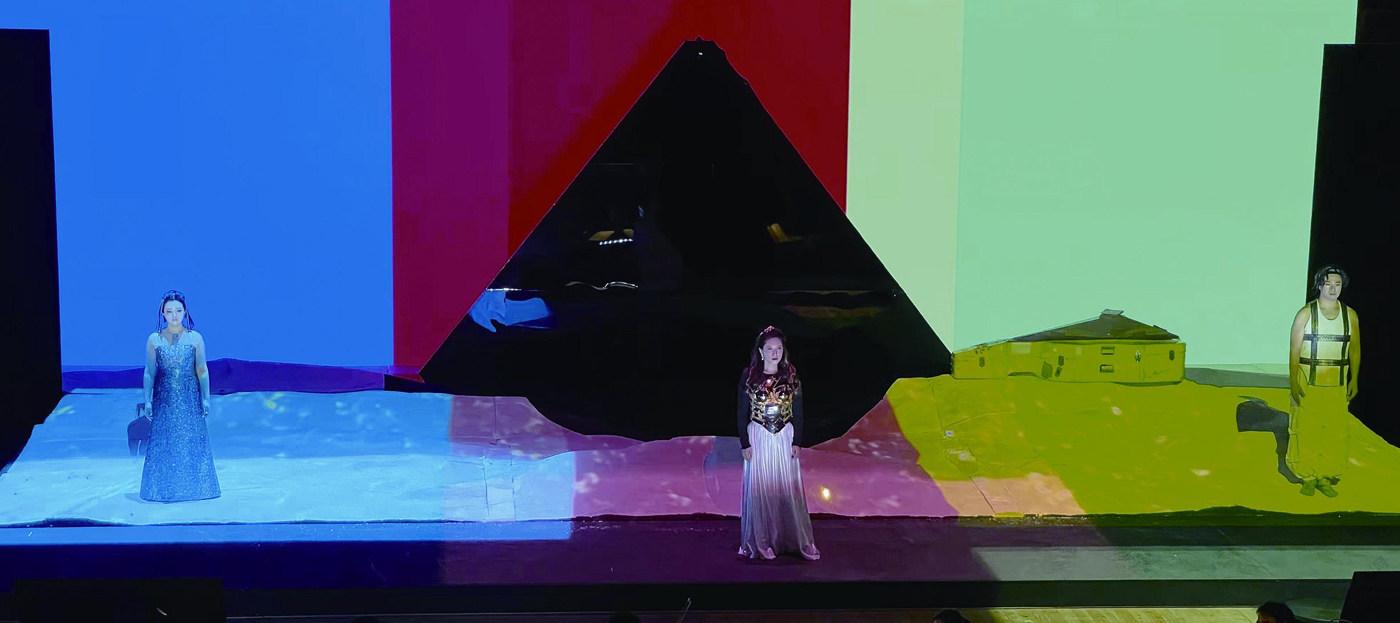

现场看《七日》这部歌剧,如果不看节目册的剧情介绍,单是从舞台的呈现,想要清晰明了剧情并不容易,而这或许正是创作者的艺术追求。作品按照七日划分场次,一日一场,其中“一、三、五日”是纯粹的乐队演奏,“二、四、六日”则分别是三个角色人物司徒睿、楚荞、郦尧的咏唱,“七日”是剧的终结,亦可看成是“蛋白质”人类的末日,此时司徒睿、楚荞、郦尧同时出现,并且异口同声地、以重唱的形式,发出各自对于现在、未来的诘问。舞台上,三个人物几乎没有任何戏剧性的交集,观众仅在其各自的咏唱当中,隐约能捕捉到些许的人物关系和戏剧关联。

我一直在思考《七日》剧名的涵义,为什么是“七日”而非“八日”或“九日”?当我注意到作品当中“一、三、五日”純音乐的表达都是围绕“光”展开的时候,突然醒悟,月亮盈亏的周期是七天,是否可以理解创作者正是受了月光的启示,而确定了“光的主题”?

《七日》的音乐风格无疑是现代的,但是却可以捕捉到一条具有主题和主导动机的旋律氛围,当然,这个旋律氛围是很难记忆和哼唱的,但却能印在脑海中挥之不去,那就是“光”。《七日》的音乐中,强烈的“光感”贯穿始终,我称之为“氛围主题”。作品中,第一日的标题就是“光的主题”,第三日则是“光的变奏I”,第五日又是“光的变奏II”,我把第一日的“光”视为人类的初始之“光”,而“三日”和“五日”对光的不同变奏,表现的正是时间的流逝、世界的变迁。作品虽然只写了“七日”,但这“七日”已经不是现实概念中的168小时,而是隐含着从人类初始至未来某天的乾坤流转。现场聆听这部作品,无论是器乐还是声乐,“光”无处不在,观众的意识仿佛确如被“光影”裹挟一般,没有间隙,没有卡顿,倾泻而出,挥洒至剧场的每个角落。

也正因为如此,对于《七日》中的“一、三、五日”的三段纯音乐段落,个人认为绝不可以仅仅看成是序曲或间奏曲这么简单,这三段音乐是包涵着戏剧内容的。比如第一日,长笛、弦乐、管乐等依次进入交融混响,仿佛将混沌的世界撕裂出一道缝隙,随着“光”透射的深入,音乐的力度也越发强劲。这三段纯音乐中,“一日”的演奏时长最长,这段音乐是起始也是后续的铺垫,仿佛每一个音符都是一束光,时而弥漫,时而收拢,但却朝着一个明确的方向,引导着听众对于即将发生的一切充满好奇和探究。与“一日”音乐的浓墨重彩不同,“三日”和“五日”的演奏时长较短,特别是“三日”的“变奏”几乎是小过门的感觉,而在“三日”乐段对应的舞台戏剧表演上,正是司徒睿被郦尧用人工智能复活的情节,此时音乐短促快速的演奏,正契合了科技发展变化的迅乎如雷。由此,“一、三、五日”纯音乐段落,通过不同时长、不同情绪的结构铺排,与“二、四、六日”具有一定戏剧表现的声乐咏唱,构成了张弛有度的戏剧联结。

只有14个人的乐队,包括弦乐、管乐、打击乐,通过丰富的配器手法,营造出了恢宏、浩渺、神秘的宇宙质感。演出场地是上海交响乐团音乐厅,演出时,乐队在观众席前排,观众可以很清晰地看到每位演奏员。因为这是一部以音乐为主导的作品,所以演奏员的表现也就格外引人注目。特别是两位打击乐手,通过敲击、摩擦盛水的高脚杯以及用弓弦摩擦钟琴或颤音琴时发出的不同音色的泛音,营造出的缥缈、幽深、高远,都会引发观众无限的遐想。

虽然《七日》名为歌剧,但是因为剧情的弱化,而更加注重人物内心情感的表达。全剧只有四首完整的唱段。从形式上,也只有独唱和重唱,“二日”是司徒睿的咏唱,“四日”是楚荞的咏唱,“六日”是郦尧的咏唱,其中“二日”在司徒睿完成咏唱之后,楚荞和郦尧分别亮相,三人有一个简短的重唱形式的交集。“七日”则是三人的重唱。从声乐的外在表现形式来看,这部作品可谓极简。

但是,从每个人物的唱段来看,与我们所熟知的歌剧咏叹调相比,其内容体量是相当巨大的,这也是我将每个人的唱段称为“咏唱”而非“咏叹调”的缘故。尤其是“二日”中司徒睿的咏唱,现代诗歌的唱词风格,长短句加起来达七十多行,演唱时长接近一刻钟。而在“四日”楚荞和“六日”郦尧的咏唱中,各自的唱词也有四十多行,演唱时长也将近十分钟了。因此,从这个角度来说,这部作品又可谓极繁。

作为一部实验性的室内歌剧,即使是尽力弱化戏剧情节,但还是会包含一定的戏剧情境,否则也不能称其为“歌剧”。因此,剧中三位人物有限的几段超长咏唱,也就担负起了戏剧叙述、戏剧推进、情感抒发的多重作用,艺术风格上每每令我想起舒伯特的“冬之旅”。尤其是司徒睿的那段咏唱,时而舒缓、时而高亢、时而无力、时而激昂,人物的困顿、困惑、焦虑、彷徨、无助、绝望,都在这首超长的“咏唱”中表现得淋漓尽致,整首唱段乐思起伏跌宕、变化多端,难度之高,令人却步,另外两位女主的咏唱也同样如此。然而,对于如此高难度、高强度的作品,三位演员不仅在声乐技术技巧上表现出色,而且能将那么艰深隐晦、复杂思辨的唱词牢记且没有失误地、清晰地演唱出来,可见几位歌唱家台下功夫的充分。

对于这样一部原创的音乐作品,乐队的演奏难度也是相当高的,排练期间,作曲家因为疫情控制的原因无法来沪,好在如今通信发达,作曲家和指挥家始终保持不间断的在线沟通,由此才能确保首演之时,就将作品期望表现的内在和外在达到比较理想的展现。

《七日》的舞台调度是静态的,人物的表演基本都在歌唱中,除了从一个点走到另一个点,没有幅度明显的肢体动作。舞台上唯一具有动感的表演,是司徒睿经人工智能复活之后,在一个转盘上机械地旋转。人物之间从未形成交集,即使三个人物同时在舞台上,也是以三点无交的方式各自存在,这种疏离传达着一种强烈的孤独意味。舞台上,是土黄色起伏的沙丘,坡上有一只白色的低音提琴盒,据说导演对这个琴盒的解读是拯救生命的方舟。但是在我看来,这个琴盒更像是茫茫沙漠中一幢寂寥的“小屋”,当光从不同的角度射在白色的琴盒上,琴盒的侧方就会有几个方形的光点,好像“小屋”窗格中透出的光,似乎在招引着什么人走进它,然而,光一直亮着,“小屋”却一直孤独地空着……就好像通过人工智能复活的司徒睿,当他的“生命”之火重新点燃,却未必还能吸引他的恋人楚荞再次走进他的心房。

舞台居中有一个黑色的金字塔形的景片,结尾,当郦尧的身影与黑色金字塔融为一体之时,远古的神秘与未来的未知互为映射,更增加了作品的哲学内涵。配合音乐和戏剧的多媒体投影,用星际、光影营造出一定的“科幻”感,但是涉及到人物的影像,或许是提前拍好的缘故,在播映时与现场的音乐表现和戏剧表达的契合度还不够高。另外,如果在字幕和投影上,能通过文字描述或有一定戏剧感的影像,对于作品的剧情有所补充,那么无疑将会增强绝大多数观众的观剧趣味。

所有的未来都是现在,就像所有的传统也都曾是未来。我以为,《七日》的价值不在于它是不是中国首部科幻题材的歌剧,其最核心的价值在于这部作品产生的过程中,主创艺术家們对于人类社会、对于歌剧艺术本身、对于自己习以为常的创作惯性所做的深入思考。这部作品的创作有沿承传统之处,也有突破传统之处,有令人赏心之处,也有令人不解甚至质疑之处。但是无论如何,《七日》迈出的这一步是扎实的,更是有价值的。郝维亚说,这部作品对他很重要。我想,可能是因为这部《七日》,让他又寻找到了艺术创作之路上一束新的“光”吧,希望这“光”会越来越亮!