基于建设用地土壤调查分析历史农用地农药潜在污染特征

陈 锐

(1.上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海 20092;2.上海申环环境工程有限公司,上海 20092)

我国土地分为农用地、建设用地、未利用地三类[1],依据《中华人民共和国土壤污染防治法》:用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的建设用地,变更前应当进行土壤污染状况调查[2]。因此,涉及农用地(耕地、园地、林地、草地等)变更为住宅、公共管理与公共服务用地的建设用地的,应进行土壤污染状况调查的第一阶段调查与必要的第二阶段采样调查。

农药已经成为农用地特征污染物。农药,是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂[3]。在2014年公布的全国土壤污染公报中耕地、林地、草地中存在农药HCH、DDT点位超标率分别为0.5%、1.9%[4-5],且农药种类繁多,《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)(简称“GB15618”)中仅明确HCH、DDT两种有机氯农药标准限值。

建设用地与农用地执行不同的风险管控标准值。《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)(简称“GB36600”)中较GB15618新增明确12项有机农药筛选值,农药含量是否符合GB36600标准,需要在把握农药污染基本特征基础上对具体地块进行特征分析。

因此,分析农用地农药种类、农药残留时间、横向分布、纵向分布以及残留含量等,将有助于在第一阶段调查中确定农药风险是否符合建设用地开发需求,或为是否纳入第二阶段调查提供参考。

1 农药使用历史

1.1 农药分类及发展历程

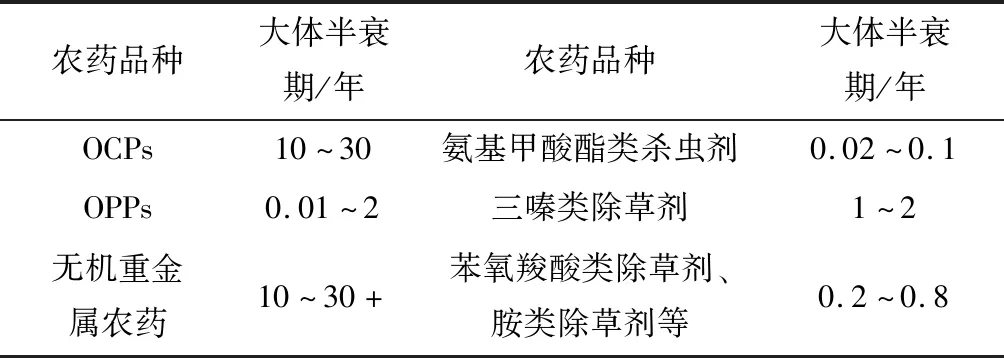

农药按化合物类型分类分为无机类、有机类、抗生素类、生物类等。无机类如砒霜、波尔多液等,有机类包括有机氯农药(OCPs)、有机磷农药(OPPs)、拟除虫菊酯、氨基甲酸酯、有机硫化物、三嗪类除草剂、有机金属化合物(如砷、汞)等[4],我国农药也从早期的有机氯、无机重金属农药逐渐转向有机磷农药、氨基甲酸酯类杀虫剂、拟除虫菊酯、氨基甲酸酯、三唑类甲霜灵等毒性低、降解快的新兴农药[4],见表1。

表1 1990年以前我国农药种类转变历程[4]

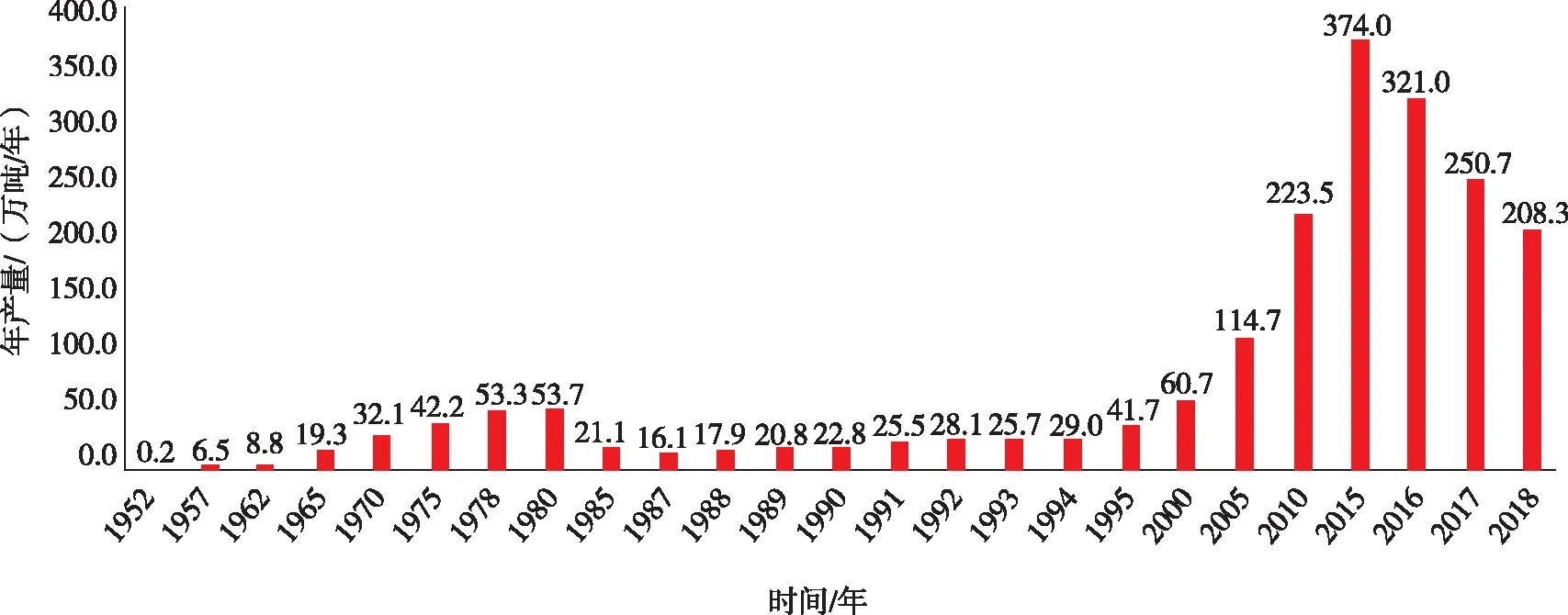

1982年,我国施行农药登记制度[4],1998年有效登记状态的农药有效成分达200个,2018年达689个,中等毒、高毒、剧毒占比约20%[6];2018年农药原药、制剂以及原药和制剂登记企业依次为705家、1935家、630家;农药原药年产量从1952年的0.2万吨到2015年高峰374.0万吨后递减至2018年的208.3万吨[7](图1);2015—2020年农药使用量基本实现“零增长”的目标,海南省已禁止生产运输储存销售使用 62 种农药[8]。

图1 我国农药原药年产量[9]

1.2 农药使用历史

(1)OCPs

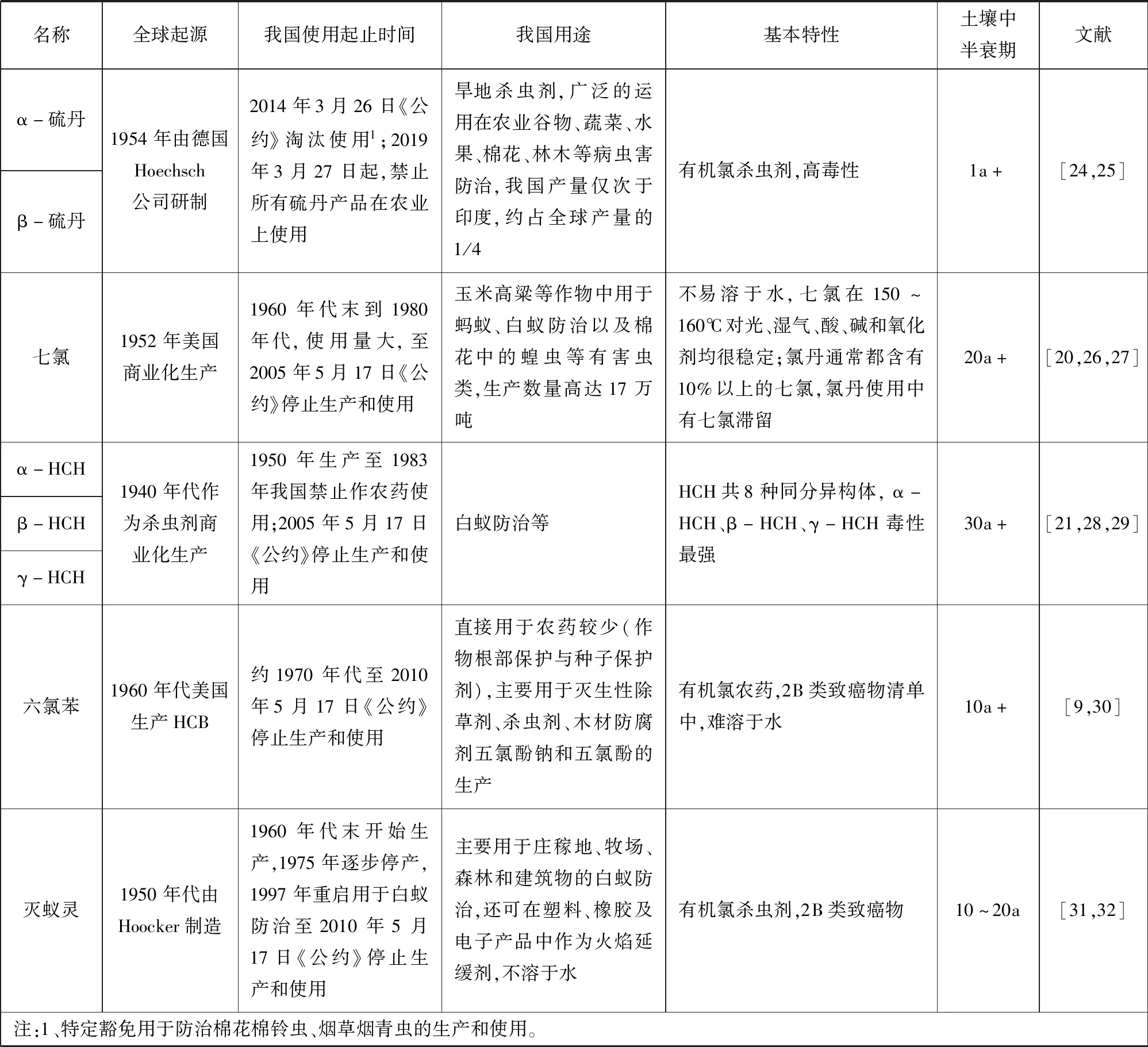

OCPs自1939年瑞士公司发现DDT杀虫作用兴起[4];1946年、1950年我国开始生产合成有机农药DDT和HCH;1951年分别在广州灭蚊、河北灭蝗后逐渐大范围使用,1983年两者禁止使用,后逐渐停止使用,使用持续时间约35年,HCH、DDT使用总量占比同期农药的60%以上,累计使用量位居世界第一、第五,累计产量分别约490万吨、40万吨,占世界生产量的33 %和20 %[9]。OCPs是持久性有机污染物(POPs)的代表,在《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中,2004年首批12种POPs有9种OCPs,2009年、2011年和2013年新增加11种POPs物质,共计23种POPs中有15种OCPs,且9种有机氯农药已在GB 36600中明确筛选值,分别为α-六六六,β-六六六、DDT(p,p'-DDT、o,p'-DDT、p,p'-DDD与p,p'-DDE)、六氯苯(HCB)、γ-六六六(林丹)、氯丹(α-氯丹、β-氯丹)、灭蚁灵、七氯、硫丹(α-硫丹、β-硫丹)[9],对应基本特征见表2。

(2)OPPs

OPPs自1944年拜耳首个商品化有机磷农药勃拉盾(Bladan)和首次合成广谱型农药对硫磷兴起[4],在上世纪70年代,OPPs因易降解、残留短,逐步取代OCPs在环境中蓄积,自身及衍生产物同样具有一定的毒性和富集作用,我国目前使用量最大的农药为有机磷农药[10-12],GB36600中明确2种有机磷农药(敌敌畏与乐果)筛选值,对应基本特征见表2。

表2 典型有机农药基本特征

(3)无机重金属

我国无机重金属农药主要在1949年以前施用,2002年彻底禁止使用含As、Hg、Pb的农药,周永章等[13]、陈天明[14]研究表明无机重金属农药输入的重金属远低于其他输入途径,如含重金属的工业废水流入、邻近的重金属烟尘沉降等,确有需要调查的,在GB36600中基本项目已明确筛选值。

2 农药残留转化特征

(1)半衰期时间长短依次为无机重金属>OCPs>OPPs>其它。其中OCPs约10~30年,有机磷农药与氨基甲酸酯类杀虫剂停留时间较短[4,33-35],见表3。在OCPs中以DDT最难降解,难度大于HCH[36],在DDT与HCH停用20余年后,2006年南京9 km2范围农田32个0~0.2 m表层土壤样品中DDT含量3.31~43.81 μg/kg,大于HCH残留量0.81~9.43 μg/kg,对比工业原粉比例,α-HCH含量下降比例为12%[36]。

表3 不同种类农药在土壤中的半衰期[33-35]

续表2

(2)有机农药在土壤中逐步转化,残留量降低[15]。1980年全国农田耕层土壤HCHs和DDTs残留总量均值为0.742 mg/kg、0.419 mg/kg,1985年降至0.181~0.254 mg/kg和0.22~0.273 mg/kg[33];局部地区看,2009年兰州地区土壤中HCH(α-HCH、β-HCH、γ-HCH、σ-HCH)残留量较1982年下降了1~3个数量级,α-HCH、β-HCH、σ-HCH较2004年也有所下降[34]。

(3)少量稳定异构体含量变化可指示污染物降解过程或有无新增污染源。2006年南京某农田中β-HCH含量较原粉比例上升15%,因为β结构具有较其他异构体稳定、难于被降解且其他异构体在环境中会转型成β结构以达最稳定状态所致[36];DDT在好氧条件下转化为DDE,而DDE自然条件下难以再降解,长期降解后(DDD+DDE)/DDT比值均会大于1,88%以上的点位中比值为0.9~4.75,说明该类点位区域无新增DDT来源,个别点位仅0.46,说明该点位有新增DDT来源三氯杀螨醇,DDT质量占比约3.54%~10.8%[36]。

3 横向分布特征

(1)区域残留含量呈现南方>中原>北方,东南>中部>西部[37-38]。1988年对土壤中OCPs的污染状况进行调查,结果表明,南北差异较为显著,南方的平均残留水平是北方的3.3倍。2004年结果表明,在所调查的五省市的土壤样品中,滴滴涕仍是土壤中OCPs污染的主要组成,约占总量的90%左右,平均浓度从高到低依次为江苏省>湖南省>湖北省>北京市>安徽省[39],这与地区施用量大小相关。

(2)不同农业功能区域分布特征不同。对于HCH含量,果园>茶园>菜地>旱地>水田;对DDT含量,果园>菜地>旱地>水田>茶园[40];污染程度:畜禽养殖基地>污水灌溉区>常规农业生产区>无公害蔬菜生产基地>绿色食品生产基地>有机食品生产基地[33],与不同的农业功能、农药施用种类含量不同有关。

(3)有机农药类污染在土壤中横向分布与土壤总的有机质含量、砂粒含量、地下水流向密切相关,在有机质含量高、沙粒含量低的土中含量较大[33]。在河北全境的包括农用地和非农用地207个表层土壤(0~0.1 m)七氯残留量的大小与有机质含量密切相关[27],不同粒径的土壤颗粒对氯丹的吸附性能依次为:粘粒(<2 μm)≈粉粒(2~20 μm)>粗砂(200~2000 μm) >细砂(20~200 μm)[41],土壤中粘土矿物含量越高,土壤中结合态有机氯农药的含量就越高[39]。

(4)典型农药生产源周边存在横向最大落地浓度与近邻污染。韩文亚等[42]对华北某DDT粉剂生产厂区外主导风下风向1 km直线上0.1 km、0.3 km、0.5 km、0.9 km、1 km处及上风向0.01 km、0.05 km处表层土壤样品中DDTs含量分析,发现下风向0.3 km处含量最大,0.1 km处含量次之,源于0.3 km处DDT粉剂颗粒扩散时的最大落地点浓度,检出含量接近一类筛选值;方艳艳[43]对硫丹与HCHs生成企业周边污染特征上下风向及左右四个方向最大5 km(0.5 km、1 km、2 km、5 km)范围内农田、居住区土壤表层样品中硫丹与HCHs含量分析发现,存在最大含量位于下风向0.5 km、2 km处,其中α-HCH检出最大含量超过350 μg/kg,后随距离增加含量逐渐下降。

4 纵向分布特征

(1)OCPs与OPPs纵向含量峰值整体在表层0~0.5 m。周瑜[44]在江汉平原选取0~1.0 m土壤样品,对OCPs与OPPs分析发现残留分布峰值出现0.1~0.5 m,1 m深度处均未检出;程丽红等[45]发现农田土壤中OCPs呈集聚在0~0.1 m土壤层,且明显大于10~20 cm、20~30 cm土层,其与农用地土壤纵向耕作层结构密切相关,一般耕作层纵向分4层:表土层(0~0.15 m)、稳定层(0.15 m~0.35 m,根系活跃层)、心土层(0.35 m~0.60 m,蓄水保肥作用)、犁底层(阻碍耕作层和心土层之间的能量和物质流通)[46]。

(2)OPPs纵向迁移深度长于OCPs,可能源于OPPs的相对易于溶解于水[44],越稳定的OPPs或OCPs纵向迁移距离越长,越有可能形成地下水污染[39]。对阿特拉津与草甘膦经0.15 m土柱淋溶实验,阿特拉津前后浓度几乎无变化,而草甘膦及其降解产物氨甲基膦酸浓度不及原样的16%,这与实际地下水检测残留含量相符[44]。

5 残留含量

残留含量是建设用地土壤环境质量评价落脚点,调研文献涉及区域有上海、浙江、江苏、东北、吉林、辽宁、黑龙江、湖北、新疆、四川、广东、甘肃、云南、江西、湖南、山西、河北、北京、内蒙古、西藏、青海等21个省市自治区,农药种类涉及GB36600中典型14种有机农药检出最大含量,见表4。

表4 典型有机农药在我国土壤的残留含量 单位:μg/kg

(1)全国农用地历史典型农药残留普遍存在且含量整体未超过GB36600一类筛选值。统计数据发现,除DDT外,13种有机农药检测含量均未超过GB36600一类筛选值。

(2)存在DDT历史浓度超过现有一类筛选值、不超过二类筛选值。曹建荣等[47]在2007年至2008年对山东聊城市8个县市区耕地按8 km×8 km网格布设137个点位,采集其0~0.2 m表层土壤样品,发现DDTs(o,p'-DDT,p,p'-DDT)最大含量在2769~2941.02 μg/kg,超过现有GB36600一类筛选值(但经十余年降解作用,两者浓度可能并未超过现有标准);赵玲等[40]在1993—1999年对农用地土壤中DDT、HCH残留含量进行监测,发现两者检出最大含量为5642.5 μg/kg、76.3 μg/kg,历史DDT含量超过现有GB36600一类筛选值(若半衰期以20年计,现浓度大于2000 μg/kg,超过现有GB36600一类筛选值)。此外,据1989年我国农业部对山东、河南、北京、浙江衢州、江苏(东海县、南通棉花区、无锡水稻区)、福建沿海区、湖北黄冈、云南昆明市郊、甘肃兰州土壤中DDT与HCH抽样检测结果表明:DDT、HCH检出最大含量为1230 μg/kg、62 μg/kg;不同作物区域,棉花区DDT含量明显较高,如1992年南通棉区含量达到1200 μg/kg[35]。邵波等[48]2012年对南京、上海、吴江、启东等4城市34个点位0~45 cm土壤样品检测发现,七氯、艾氏剂、环氧七氯、氯丹、狄氏剂、异狄氏剂均未检出;DDT、HCHs(HCH)、六氯苯检出率分别为91%、60%、44%,检出最大含量为 119.85 μg/kg、15.79 μg/kg、22.02 μg/kg,有机氯农药残留总量检出最大含量为157.66 μg/kg,均未超过GB36600一类筛选值2000 μg/kg、1030 μg/kg、330 μg/kg。孙建腾等[49]于2014年7月对江浙沪241个农用地土壤0~0.15 m土壤表层样品进行阿特拉津含量分析,检出最大含量为113 μg/kg;2014年11月至2015年2月对全国20个省份温室大棚及露天农用地土壤0~0.2 m阿特拉津含量分析,检出最大含量分别为137 μg/kg、134 μg/kg,均未超过GB36600一类筛选值[50-51]。

(3)OPPs含量未超过GB36600一类筛选值。周慜等[18]对珠江口农田土壤敌敌畏、乐果检测分析,检出最大含量发现为13.34~96.74 μg/kg、46.26~143 μg/kg,廖小平[52]对江汉平原表层土壤敌敌畏含量检测分析,检出最大含量为39.9 μg/kg,均未超过GB36600一类筛选值。

6 结语

基于建设用地土壤调查,本文对农药使用历史、残留转化特征、横向分布、纵向分布以及典型14种有机农药的残留含量潜在污染特征进行分析,同时考虑到农用地造成污染不单纯是农药污染,也可能涉及其他化肥等农业投入品、固废掩埋等污染源进入导致的重金属、PCBs等污染农用地,因此立足本文分析内容提出针对历史农用地农药因子调查的建议。

(1)农药使用历史应作为农用地第一阶段调查重点,无典型情况的农用地农药可不作为检测指标进行第二阶段调查。第一阶段中,可通过地块所在村委会、原承包农户等搜集有无农药使用、农药施用的种类、用量、农药使用持续时间来初步判断了解地块农药特征;在农药历史资料缺失的情况下,可根据农用地历史功能用途、作物种类来推测可能的农药使用历史,若无下文(2)、(3)典型情况,农药因子可不作为检测指标进入可能的第二阶段调查。

(2)存在农药施用不当以及OCPs尤其是DDT农药的施用历史。在地块确有历史功能区判断中,如地块有棉区种植会有DDT施用,可考虑适当增加点位进行DDT含量检测,若是对一般OPPs,可不作为检测因子进行检测分析。

(3)存在周边地块尤其是紧邻地块涉及农药生产加工历史及农药迁移路径。调查中应结合土壤类型及地下水流向等考虑500m范围内生产企业污染原辅料使用及污染排放情况。

(4)若农用地因典型情况等确需进行第二阶段调查,应将以14种典型有机农药为主的地块特征农药因子纳入检测分析范围,采样深度应包含历史农用地耕作层、潜在污染羽底层。