国内外入境旅游研究知识图谱分析

王 果,王莉霞,王琼雅

(西安外国语大学 旅游学院·人文地理研究所,陕西 西安 710062)

1 研究背景

作为国际旅游业发展最迅猛的国家之一,入境旅游是我国旅游业不可或缺的重要组成部分。2019年我国入境游客超过1.45亿人次,同比增长2.9%,国际旅游收入超过1300亿美元,同比增长3.3%[1]。入境旅游带来多方面影响的同时推动了学术界多个学科对其的深入研究,包括地理学、经济学、管理学、社会学等多门学科[2]。国外有关入境旅游的研究始于20世纪中后期,最早以预测国际旅游需求和促进国际旅游增长等方面为主[3],之后主要集中在国际旅游的经济效应[4,5]、主客关系[6]和区域发展[7]等方面。国内入境旅游研究相对落后国外,最早的相关研究从入境游客管理角度切入[8],之后主要集中在入境旅游流[9,10]、空间结构[11]、经济效应[12]和区域发展[13]等方面。总体来看,目前已有的研究以入境旅游具体特征为主,有关入境旅游研究回顾和进展的文章较少,且都是着重国内的入境旅游研究文献[14],缺少国内外入境旅游研究进展的对比研究。在此背景下,本文利用CiteSpace软件对相关文献进行多类分析,通过国内外入境旅游研究对比研究理清国内研究与国外研究的差别,系统梳理入境旅游研究的主题和热点,旨在为我国入境旅游研究提供发展方向。

本文研究的国外文献来源于WOS,以“Inbound Tourism”字段为主题检索英文期刊文章,剔除会议、书评、报纸等形式的文章后共获得文献数量470篇,检索时间为2020年3月15日。国内文献来源于CSSCI,以“入境旅游”字段为主题检索中文期刊文章,剔除会议,书评,报纸等形式的文章后共获得文献数量352篇,检索时间2020年3月15日。应用CiteSpace5.5版本的共被引网络分析、关键词网络分析、时间序列分析等功能研究国内外入境旅游研究现状与演变时序。

2 图谱绘制与计量分析

2.1 入境旅游研究概况

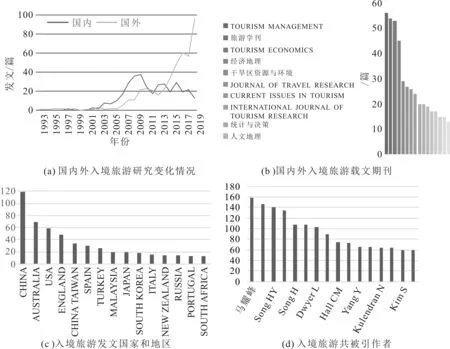

从WOS数据库和CSSCI数据库的822篇论文来看,国外的入境旅游研究正处于攀升阶段,每年发表的论文仍保持增长态势。而国内的入境旅游研究经过短暂的高峰期后逐渐趋于平稳,每年发表论文的趋势呈小幅波动状态(图1a),发文数量逐渐下降。国内外现有的研究主要发表在领域相关的期刊上,国外以《Tourism Management》《Tourism Economic》等期刊为主,其中《Tourism Management》载文数量最多,占WOS数据库已有研究的12%。国内以《旅游学刊》《经济地理》等期刊为主,其中《旅游学刊》载文数量占CSSCI数据库已有研究的15%(图1b)。WOS数据库中入境旅游研究来源国以中国,澳大利亚和美国为主,三者发文数量占已有研究的52%。入境旅游研究领域发文作者的共被引分析选取次数60以上的作者,可以看出该领域整体上发文作者仍以国外学者为主,但马耀峰成为领域核心人物,同时国内众多学者已经成为重要的贡献力量。

2.2 入境旅游研究合作网络分析

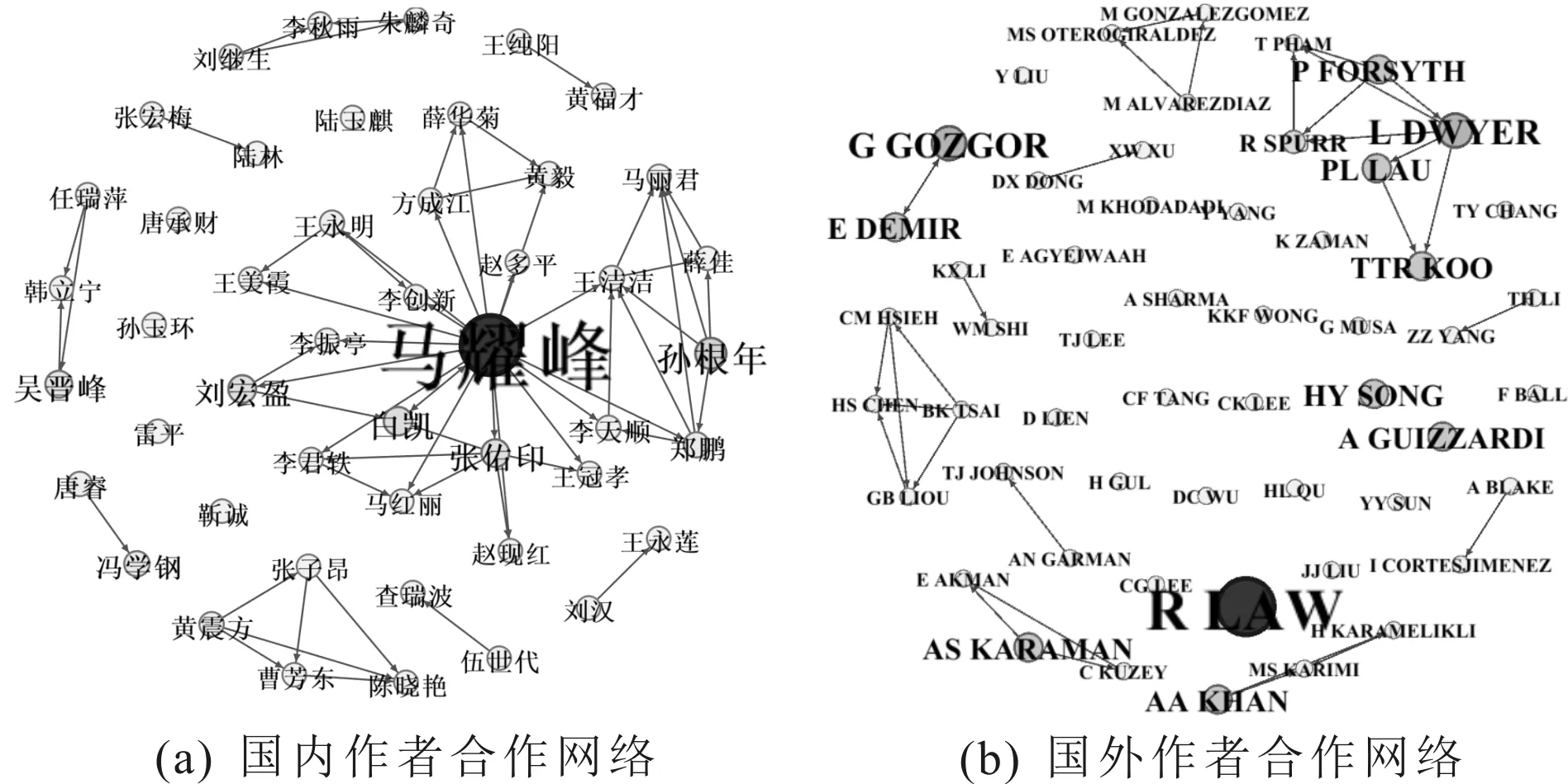

CiteSpace的合作网络(Author Network)分析功能可以通过发文作者间的合作关系识别某研究领域的研究团队,并探索团队研究的影响。利用CiteSpace合作网络功能输入国内外入境旅游研究领域的研究成果,将计算数据生成合作网,经Gephi软件分析网络中心度后绘制网络结构图,图2中的连线表示研究人员间的合作关系,节点大小表示研究人员所处网络的中心权力。整体来看国外入境旅游的研究学者较多,合作频次和密度较高,形成了Dwyer,Giray和Tsai为主的合作网络。虽然国外该领域的研究人数较多,但合作范围较小,研究团队较为分散,合作网络中心度最高仅为5。国内研究入境旅游的学者少于国外,形成了以马耀峰为主的合作网络,网络中心度为13,合作范围几乎覆盖该领域半数以上的学者。此外孙根年,白凯和张佑印等学者也形成了合作紧密的网络。对比发现国外入境旅游研究学者间的联系较为单一,学术共同体较少,仍有很多学者处于分散研究的状态。

图1 国内外入境旅游研究文献概况

图2 国内外作者合作网络

结合发文数量和合作关系分析国内的研究团队发现,马耀峰研究团队的影响力最大。他的研究团队最早以日本客源国为例,结合旅游区位理论的不同因子探讨了桂林入境旅游市场的空间开发方向[15]。之后主要集中于入境游客行为[16],入境旅游流[17],旅游流时空演变特征[18]和耦合关系[19]等方面。值得一提的是,马耀峰与多位学者均有合作,因此其他学者的研究主题有所重叠。孙根年通过地理学视角从入境旅游的经济效应出发,探讨了国内不同地域间和不同客源国间的市场互动关系[20,21]。白凯着重研究入境游客的旅游行为,他通过构建目的地旅游意象的评价体系,定量分析了入境游客关于旅游资源的认可程度[22,23]。由于马耀峰在入境旅游研究领域深耕多年,研究内容几乎涉及该领域各个细分方向,同时陕西师范大学作为该领域的重要研究机构,与其他涉及入境旅游研究的机构均有合作关系,因此国内研究学者间的联系较紧密,形成的学术共同体呈现“垂直集中”状态。此外国内的入境旅游研究正处于平稳增长状态,缺少新理论和新视角的介入。国外以Law在入境旅游研究领域的影响力最大。他致力于研究入境游客旅游行为的差异,利用大数据建模和神经网络计算等定量分析手段探索游客对目的地酒店,餐厅及旅行活动如拍照方式的影响因素[24~26]。Giray等人为入境旅游提供了新的研究视角,他们从国家军事力量,法规制度,地缘政治和社交自由等外部因素出发[27~29],探讨了目的地客观环境的变化对入境旅游市场的影响。Dwyer等人组成的研究小组早期研究了离境税和目的地营销的成本变化等经济因素对澳大利亚入境旅游的影响[30,31],近几年着力于研究影响中国赴澳游客旅游需求的因素,发现减少中国游客签证费用和旅行费用是保持澳大利亚入境旅游市场的有效途径[32,33]。国外学者由于研究主题的不同和所属机构的差异,导致在入境旅游研究领域形成的学术共同体数量多,规模小,呈现出“独立分散”的研究状态。同时国外关于入境旅游研究的主题和视角较为新颖,新技术的应用更为频繁。

2.3 入境旅游研究知识基础

知识基础是研究领域演进的前提,主要由文献共被引形成。CiteSpace的文献共被引(Cited Reference)分析功能可通过描述文献间存在的共被引关系,对已有文献的知识基础进行研究[34]。中间中心性是衡量网络节点位置重要性的指标,CiteSpace设置中间中心度衡量文献在研究领域中的重要性。本文选取中间中心度大于0.1的文献进行基础知识分析[35],共选取国内文献17篇,国外文献8篇。图3是入境旅游研究领域的共被引文献知识图谱,图中文献作者的名字大小与中间中心度数值相关,年轮大小代表文献引用频率,紫色圆环代表文献的关键程度,是整个知识网络的前提和基础。

由图3(a)可以看出,国内入境旅游研究的知识网络中,关键文献与高共被引文献基本一致,体现出该领域形成了共同的知识基础。国内文献共被引轨迹最多的是杨国良2006年发表的文章,共被引频次为7,中间中心度为0.35。文章以四川省为例,借助齐夫(Zipf)指标和差异度指标验证了国内旅游流规模的分段结构特征,并发现四川省旅游流有效标度区的扩大趋势[36]。根据知识基础的时空特性,结合图1(a)国内入境旅游研究发文数量情况,将国内17篇文献大致可以分为三部分:第一部分是发表于2001年的论文。该时期我国入境旅游市场处于稳步发展的阶段,学者多从旅游流的基本特征进行研究,马耀峰根据中国旅游统计数据将入境旅游流划分为华北,华东,华南,西南和西北旅游流区5个区域,不同区域表现出不同的旅游流分布特征[37]。此时有关入境旅游研究的文献数量较少,相关研究仅停留于特征描述的层面。第二部分是发表于2005~2008年的9篇论文,这一时期我国入境旅游快速发展,相关研究也进入增长期。该部分文献最早从入境旅游的经济效应开始研究,学者们运用竞争态模型对我国入境旅游市场状况进行了分析[38],后来学者从入境旅游流不同地区的空间结构进行研究。陆林通过“点—轴”理论构建了“板块旅游”的空间模式,为入境旅游流空间结构的研究奠定了基础[39];陈秀琼等人通过Theil系数定量分析了我国入境旅游的空间差异,发现发展入境旅游可以带动区域经济增长,减小地带间差异[40];卞显红等人利用模糊综合评判法对长江三角洲部分城市的旅游流份额进行定量分析和预测,并评价了该地区旅游流流动规律[41];刘宏盈重点研究了入境旅游流的扩散转移效应,以京津冀、 长三角、珠三角三大旅游区的入境旅游流为研究对象分别分析了陕西和云南的旅游流转移历程,上海入境游客转移态与经济强度的耦合关系[42~44]。第三部分是发表于2009~2013年的7篇文献,这部分文献从宏观层面分析入境旅游空间格局变化的原因。张佑印等人最早以北京地区为例,借助“杠杆平衡”理论探讨了部分旅游省市双向入境旅游流平衡点动态转移的规律[45]。李创新等人以西部地区部分省市为例,构建入境游客转移数量模型、入境旅游流空间集中指数模型、入境旅游流转移态矩阵,探讨了产生空间差异的原因[46];乌铁红,刘法建,陈刚强和万绪才等人分别利用不同方法定量分析了我国入境旅游产生空间分布差异的影响因子[47~50]。可以看到这个阶段的研究领域趋于细分和深化,研究方法从定性分析向定量分析转变。

图3 国内外发文作者共被引图谱

由图3(b)可以看出,国外入境旅游研究的知识网络中,关键文献与高共被引文献出入较大,关键文献的共被引频次较低,主要因为国外相关研究的视角,学科背景和研究方向存在较大差异。国外文献共被引轨迹最多的是Faruk等人和Michael于2013年发表的文章,共被引频次分别为12和7,中间中心度均为0.18。Faruk等人以土耳其入境旅游面板数据为例,应用旅游需求引力模型探讨了土耳其入境游客增加的主要因素,文章发现土耳其电视剧的营销效果和签证政策的调整是刺激土耳其入境旅游市场向好的主要原因。Michael的文章主要探讨旅游危机事件的影响,是最早对旅游危机进行系统评估的关键文献。研究发现国际旅游作为旅游业的重要构成部分,需要及时了解旅游危机并积极应对危机带来的消极作用[51]。结合图1(a)中国外入境旅游研究发文数量情况,将国外8篇文献大致可以分为两部分:一部分文献集中于旅游危机方面的研究,学者们主要探讨2010年的经济危机给旅游业带来的影响。Stephen等人重新设计TVP(time-varyingparameter)统计模型,探索了经济危机和生物危机分别对英国入境游客旅游需求的影响,研究发现两次危机对英国14个入境客源国产生了显著的负面作用[52]。另一部分文献集中于入境旅游的经济影响研究。George等人利用积分模型和季节回归模型对澳大利亚的入境游客数量进行预测[53];Chou采用小组因果分析法探讨了发展旅游业尤其是入境旅游对发展中国家的经济影响[54];Cadarso等人开发了以碳足迹为指标的投入产出模型,量化分析了1995~2007年间西班牙国际游客的二氧化碳排放量对国内经济造成的影响[55];Wolfgang系统总结了中国出境旅游的发展规模,并预测中国出境旅游将对国际旅游市场造成一定影响[56];Kozak等人以中国出境游客为例,研究了旅游目的地竞争力与入境游客旅游决策的关系,证实了游客消费选择存在“漏斗式”结构[57]。可以看到国外入境旅游研究重视应用新模型和新方法定量分析,且呈现出更加细化和多元的研究内容。

2.4 入境旅游研究路径分析

CiteSpace的时区视图(Timezone)功能通过提取关键词的时序变化生成知识图谱,将文献的时间关系可视化(图4)。突现词(Burst Detect)分析可以提取不同时期的研究热点。本文选择频次前50%的关键词进行突现词检测后划分入境旅游研究的不同阶段,以此分析国内外入境旅游研究的发展态势。

图4 国内外入境旅游研究关键词Timezone图谱

由图4(a)可以将国内入境旅游的研究划分为3个时期:探索发展期(1993~2003年)。该时期入境旅游的相关文献较少,并未引起学者的足够关注。虽然入境旅游已经从赚取外汇的手段成为重要的经济现象,但此时正值“旅游管理”学科的建设初期,学界的研究重心更多在于旅游理论探索。少数学者的研究仅停留于市场发展建议,宏观定性分析和理论模型尝试性应用等方面。值得注意的是,由于旅游学的跨学科特性,许多经济学,地理学的视角和方法为之后的入境旅游研究指明了方向。快速增长期(2004~2010年)。该时期是入境旅游研究的“黄金时期”,发文数量占总量的40%以上(截至2018年)。基于其他学科成熟的理论基础,入境旅游的研究开始涉及旅游市场分析,地区经济效应探索,旅游流时空特征及演变规律和入境旅游需求预测等方面,研究方法以定量研究和实证研究为主。研究类型偏重应用实践,缺少理论创新。平稳发展期(2011~2018年)。该时期入境旅游已经形成较全面的研究体系,研究方法更加科学,研究视角更加多元。入境旅游的研究内容在延伸上阶段的基础上开始对旅游流的质量,旅游危机的影响等方面进行分析,地理学视角和方法仍然是入境旅游研究的重要内容。此外国际环境和国家政策的变化给入境旅游带来了有关“一带一路”,“雾霾天气”和“中国故事”等方面的研究,此时入境旅游缺少新的研究热点和研究方向,发文数量呈减少趋势。

由图4(b)可以将国外入境旅游划分为3个时期:萌芽探索期(1993~2003年)。国外早在1985年就开始对旅游影响、旅游市场展开研究,积累的方法和理论被应用到1993年开始的入境旅游研究中。该时期的入境旅游研究通过实证方法围绕经济效应,市场管理和需求预测等内容展开,文献数量较少,研究内容较单一。缓慢发展期(2004~2010年)。该时期国外入境旅游依然以实证研究为主,通过不同客源国的入境市场状况预测发展趋势和需求增长。部分学者将注意力转向发展中地区和国家,中国作为入境旅游市场研究的典型被多次研究。此外“旅游危机”,“国际事件”和 “商务旅游”等内容开始出现。可以看出,此时国外入境旅游研究范围逐渐扩大,研究内容逐渐细化。急速发展期(2011~2020年)这一时期国外入境旅游的研究出现“井喷式”增长,发表文献超过360篇,占该领域研究文献的75%以上。研究方法从实证研究向定量研究转变,不同学科的数理模型均被应用到相关研究中。研究内容涉及“医疗旅游”,“主客关系”,“旅游动机”,“旅游演艺”等诸多方面,中国的入境旅游现象也进一步成为研究的热点。

3 结论与讨论

本研究基于“Web of Science TM 核心合集”和“Chinese Social Sciences Citation Index”中文社会科学索引数据库,应用CiteSpace知识图谱分析软件对822篇国内外入境旅游研究文献进行实证分析,研究发现:①国内外入境旅游研究整体差别较大,国外该领域的研究仍处于急速发展时期,研究内容日趋细化深入,而国内研究发展趋势落后于国外,发展态势缓慢下降,尚未出现新的研究热点及研究方向;②入境旅游研究领域中,国内形成了“垂直集中”式的作者合作网络,马耀峰的研究团队影响最大。国外形成了“独立分散”式的作者合作网络,Law的研究团队影响最大;③国内17篇入境旅游研究文献构成知识基础,以杨国良团队的研究最为关键;国外8篇入境旅游研究文献构成了知识基础,以Faruk和Michael两个团队的研究为关键;④根据关键词的时间序列可将国内入境旅游研究划分为探索发展期,快速增长期和平稳发展期三个时期,研究趋势呈平稳下降状态;国外入境旅游研究划分为萌芽探索期,缓慢发展期和急速发展期三个时期,研究趋势呈快速增长状态。

跨界研究成为入境旅游研究的趋势之一。随着现代旅游业的发展,国内文化与旅游的融合,增强了游客的文化体验,也拓展了入境旅游的内涵,因此,多学科多视角的旅游业在我国的经济构成中所占比例越来越高,入境旅游是不可或缺的一部分。跨界研究将成为未来入境旅游研究的趋势之一。而中国命题的研究应该成为国内外学者更加关注的焦点,其研究成果既能提升中国的国际影响力,也可为国际旅游学科的发展奠定扎实的理论基础。合作研究及其成果能产生更大的溢出效应。入境旅游涉及到客源地、目的地、旅游流以及境内外的合作机制与模式等问题,学者们的分散研究难以形成合力,对入境旅游业的发展引导较小,而合作研究、协同研究、学术共同体研究及其成果则能产生更大的溢出效应。运用信息技术对入境旅游展开研究将成为未来旅游研究方法中比较理想的选择。该选择不仅能提升研究的效率,更重要的是研究的成果更加真实、客观和科学,可以更加清楚地反映“知识”、“构建”及其“相互关系”,使后人在此基础上的研究得以升华。